戈戟小议

党士学

戈、戟作为古代军中之重要兵器已多被方家论述考辩,甚至周纬《中国兵器史稿》在论述戟时,认为郭宝钧先生《戈戟余论》一文“见解正确,以后关于铜戟形制,似无辩论之余地。”(1)然郭德维在《考古》1984年第12期发表《戈戟之再辩》一文,对周纬所作的“结论”提出质疑,并就戈、戟问题谈出了三点看法,他认为:“戈与戟的主要区别之一就是戟头较殳头窄而瘦长”;“戈与戟的主要区别之二在于戟是长兵器,戈是短兵器”;“戈与戟的第三个主要区别在于戈是句兵,戟是枝兵”。拜读后启发很大,但看法不尽一致。关于戈戟的第一点区别,《周礼·考工记》和历代注家都已有论述,近年来考古发掘资料也证明了戈与戟之间的这一不同点。然而,关于戈与戟之间的另外两点区别,似有论述的必要,现提出拙见,以求教于方家。

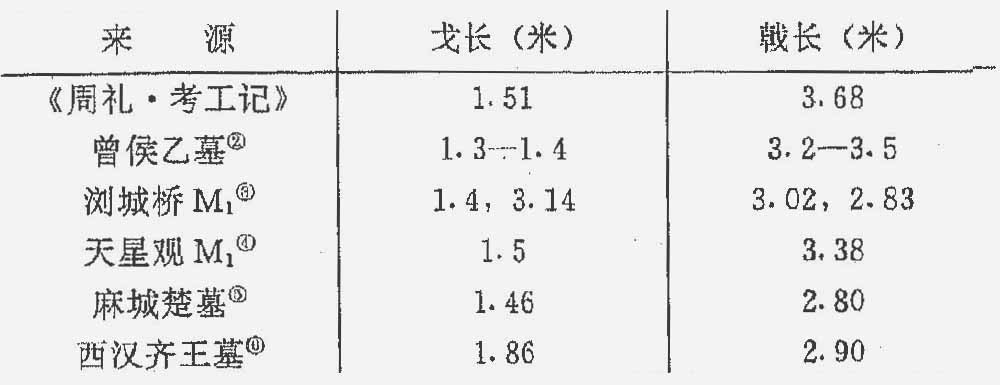

戟是长兵器,戈是短兵器吗?从文献资料看,《考工记·庐人》载:“庐人为庐器,戈柲六尺有六寸,戈长寻有四尺,车戟常,酋矛常有四尺,夷矛三寻。”郑玄注:“八尺曰寻,倍寻曰常”。按战国一尺合今23厘米计算,殳长当为1.51长,车戟长为3.68米。从考古发掘出来的实物资料看,戈柲杆长多为1.50米左右,戟柲长2.8—3.5米(见下表)。

总的说来戟比戈长,戈多大数也确实比戟短。但是,如将“倍寻”的戟和“三寻”的夷矛比,戟又比夷矛短了。所以,我们不能就他们之间的长与短来定哪个是长兵,哪个是短兵。而是要根据人们通常划分长短兵器的界限,依据划分古代之长短兵的统一标准来区分。然而,关于长兵器与短兵器之划分在古代并没有严格的尺寸标准。《周礼·考工记》指出:“凡兵无过三其身,过三身弗能用也”,只提出长柲兵器之最长尺度界限,但短兵究以多长为标准,没有具体数字。《孙膑兵法·威王问》:“长兵在前,短兵在□,为之流弩,以助其急者”,亦未言什么是长兵,什么是短兵。所以,要搞清戈与戟的关系,证明若戟是长兵器,戈是否为短兵器,就要分析和这些冷兵器同时代的人是如何处理戈与戟之关系的。

《考工记·庐人》云:“攻国之兵欲短,守国之兵欲长”。贾公彦注引,《司马法》云:“弓矢围,殳矛守,戈戟助。”疏曰:“言戈戟助者,攻国守国皆有戈戟以助,……其戈戟长短处中故也,”从这段话,看不出戈是短兵,戈戟之间亦无“进攻”与“防守”之分。《周礼·司兵》曰:“掌五兵五盾,各辩其物。”郑司农云:“五兵者戈、殳、戟、酋矛、夷矛。”《荀子·荣辱》曰:“*泄者,人之殃也,恭俭者,偋五兵也,虽有戈矛之刺,不如恭剑之利。故与人善言,暖于布帛,伤人以言,深于矛戟。”《史记·苏秦列传》云:“强弩在前,锬戈在后。”锬,铍也,长柲兵器。细观以上记载,戈总是戟、矛、殳、铍这些“长兵器”相并论及,而不与剑、刀这些“短兵”为伍,这只能说明,戈戟矛等属长兵器之列,而非短兵器之属。

根据有些出土器物上的纹饰图案看,戈也应和戟和一样同是长兵器。如河南汲县战国墓出土的《水陆攻战舢》和北京故宫博物院收藏的《宴乐渔猎攻战纹壶》(7)即表明如此。从其交战部分的图案分析,除有极少数人手执弓和执剑外,其余人皆手执戈或戟或矛。戈和戟、矛同出现于作战中两军的船上,且戈柲的长短被描写得与戟、矛柲长短相差无几,可见戈与戟、矛在战国人心目中是处于相同位置的。所以,如果戟、矛是长兵器,那么戈也绝不会是短兵器,更不会是“防守”之兵。

关于长兵器与短兵器之分,不但在古代没有严格的标准,就是在现代亦没有非常统一的尺度。通常人们都是根据兵器用途、用法和性能的不同来划分的。《中国军事史·兵器》卷云:“我们把等于身长或超过身长,在战斗时又系用两手操持的列为长兵器。相反,凡不及身长,而以单手操持战斗的,则划为短兵器。”(8)根据这一标准,该书将戈划分在长兵器之列。周纬在《中国兵器史稿》中也将戈列入长兵器之中,而且是第一个论述的。戈为长兵器也是当今史学界、考古学界的普遍看法。在这种情况下,若要提出一个新的划分标准,即兵器与兵器之间比较长与短的划分长短兵之办法,势必引起兵器史研究的混乱。

郭德维关于戈与戟的第三点看法,即戈是句兵,戟是枝兵亦是很难成立的。冷兵器中是否应分出一个“枝兵”,亦是很值得研究的。《释名》:“戟,格也,傍有枝格也。”《增韵》:“双枝为戟,单枝为戈。”他们都是从形制方面谈戟的,说的是戟的样子。郭沫若先生认为“戟之异于戈者必有“刺”,……对直刃之刺而言则援与内为枝,故戟为“有枝兵”(9)。这段话也是从形制方面谈戈与戟的区别的,针对戈而言,戟为“有枝兵”,那么,针对戟而言,戈也就是“无枝兵”了,总结以上,区别在于或者戟为双枝兵,戈为单枝兵;或者戟为有枝兵,戈为无枝兵,而与“戈是句兵”不相干了。郭德维在这里搞错了一个逻辑上的问题,把作用同形制混为一谈了。“戟是枝兵”是从形制方面说的,而“戈是句兵”则是从作用方面说的。《吕氏春秋·知分篇》云:“句兵,钩颈”。周纬《中国兵器史稿》云:“戈为句兵或啄兵,即用以钩挽敌人并刺敌人之装柄之兵。钩敌之颈项而致其死,或钩近而以短兵砍毙之,故谓之句兵。”句者,何以为句,从这段话里看得非常清楚。

如果从作用方面讲,戟亦有“句兵”的成分。《考工记·庐人》:“句兵欲无弹,刺兵欲无蜎,是故句兵椑刺兵抟。”郑玄注:“句兵,戈戟属,刺兵,矛属”,把戈和戟都列入句兵的队伍。根据考古资料看,截止目前所发现的戟不出以下三种:一,刺和援、内铸成一体的戟;二,矛、戈结合的戟(10);三,两戈或三戈组合的戟(11)。作为前两种戟,还兼有句、刺之作用,而作为第三种戟,其作用已完全与戈相同了。实际上,无论哪一种戟,其中总是包含着戈的,戈总是寓于戟之中的,也就是说,戟总是含有句兵的性质、和句兵分不开的。从这个意义上讲,“句”作为戈戟之区别也是很难成立的。

根据前人研究的结果,戟是由戈发展演进的(12),而古人总是将戈戟一并论及,甚至混为一物,加之戈和戟都具有“钩”的作用,从而我们就比较容易理解“戈,戟也;戟,戈也”的含义了。

关于冷兵器的划分,有依其用途谈的,如长兵器、短兵器和抛射兵器等;也有依其作用谈的,如刺兵、句兵、砍砸兵等,若要再依其形状分出“有枝兵”或“无枝兵”,必要性似乎不大了。

戈、戟作为古代冷兵器中的重要兵器,虽说已研究得非常深入了,甚至在六十年前郭宝钧先生就称自己的文章为“余论”,然今天我总得似乎仍有再深入的必要,例如,随着考古资料的不断增多,可研究戈戟的发展进程究竟如何?若戟是由戈发展演进的,那么从戈到戟的演讲过程中,是否有“钩”这一过渡兵器(13)?等等。这些就另需专文讨论了。

注解:

(1)(12)(13)周纬《中国兵器史稿》,1957年三联书店。

(2)(11)《随县曾侯乙墓发掘简报》,《文物》1979年第7期。

(3)《长沙浏城桥一号墓》,《考古学报》1972年第l期。

(4)《江陵天星观一号楚墓》,《考古学报》1982年第l期。

(5)《麻城楚墓》,《江汉考古》1986年第2期。

(6)《西汉楚王墓随葬器物坑》,《考古学报》1982年第2期。

(7)转引自《中国历史博物馆馆刊》1985年第5期。

(8)《中国军事史》第一卷《兵器》,解放军出版社1983年版。

(9)郭沫若《说戟》,《殷周铭文研究》,人民出版社1954年版。

(10)周纬《中国兵器史稿》云:“戟为戈矛合体,柄前安直刃以刺敌人,而旁有横刃亦可句啄敌人,故兼具有句刺之作用。”

(原载《文博》1987第1期)

秦俑学研究/秦始皇兵马俑博物馆编.—西安:陕西人民教育出版社,1996.8