秦中央督造的兵器刻辞综述

袁仲一

随着考古工作的发展,秦国兵器出土的数量日益增多。尤其近几年来通过对秦始皇陵兵马俑坑的发掘,发现了大批的青铜兵器,为研究秦代的兵器史提供了珍贵的实物资料。特别可贵的是已出土的秦国兵器中有许多件带有刻辞,有明确的纪年,为兵器的断代提供了可靠的依据。

从秦国兵器的刻辞可知,秦国兵器的制造有两大系统,一是中央督造,二是地方督造。本文拟就中央督造的兵器上的刻辞进行综合性地分析、探讨。

一 中央督造的兵器上的刻辞

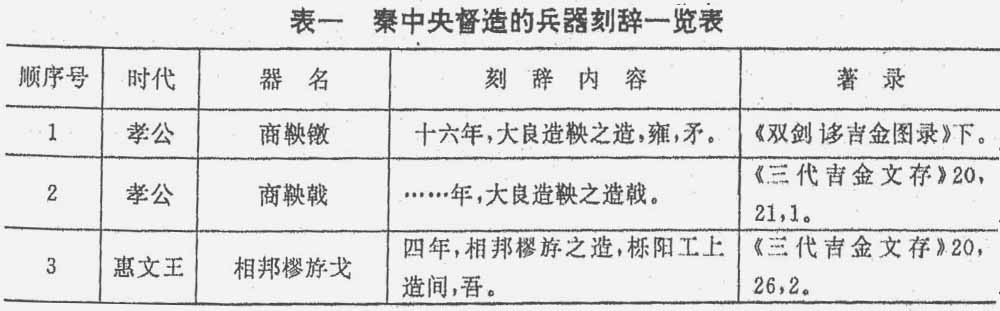

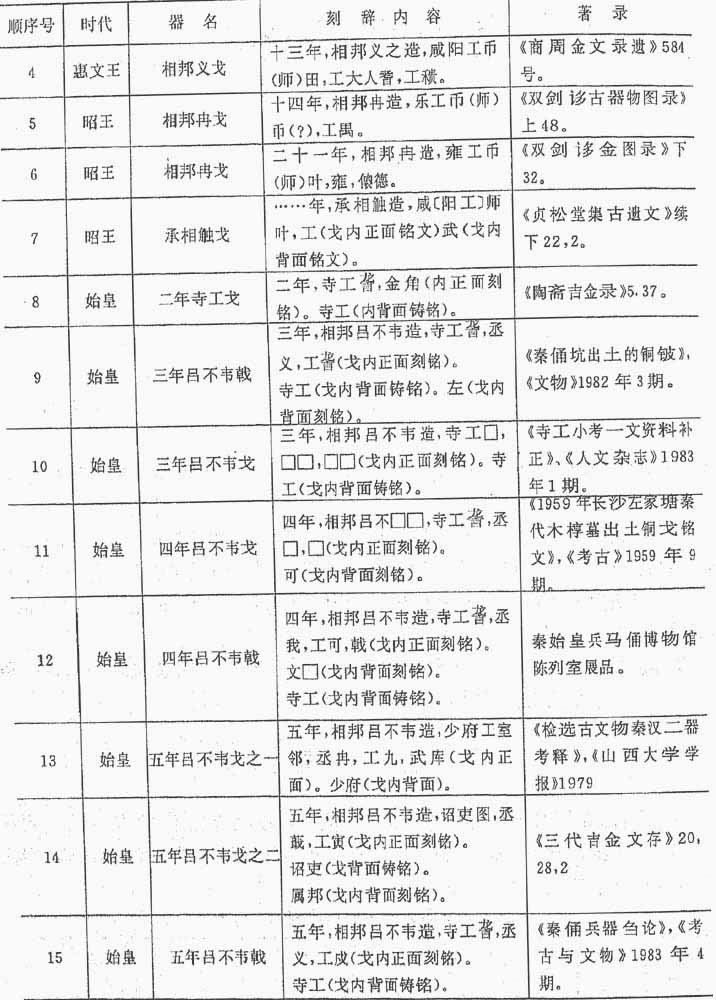

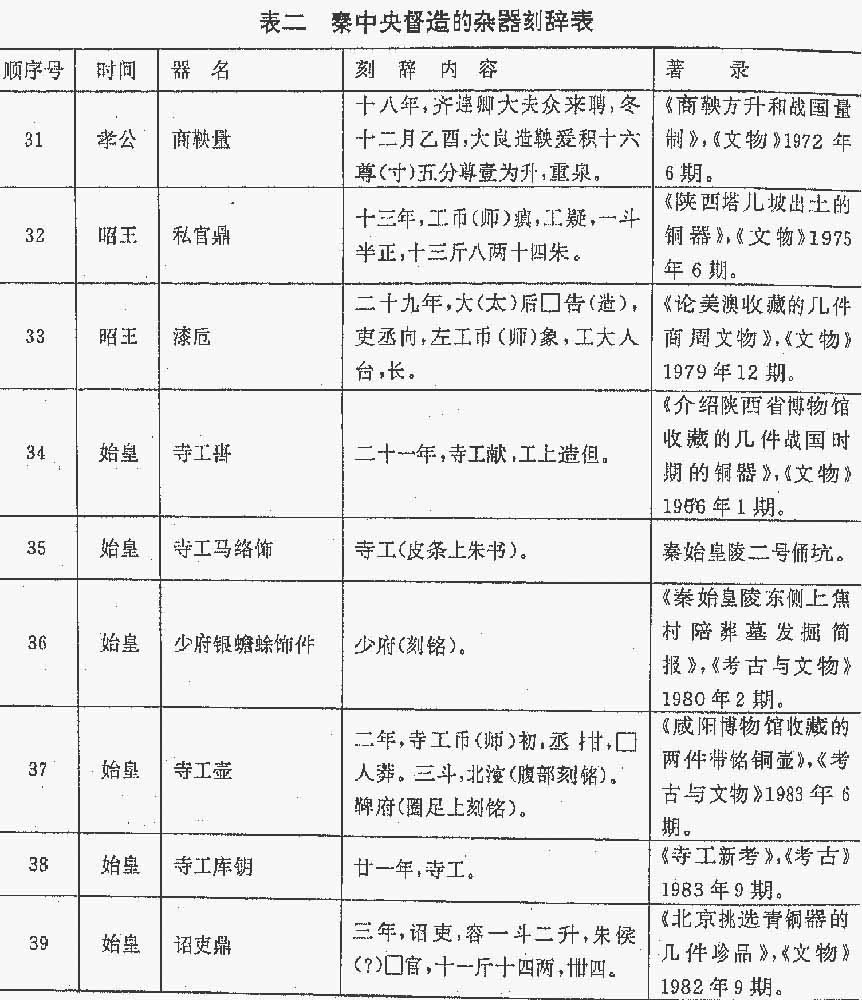

秦中央督造的兵器上的刻辞,见于著录和新近发表的考古资料已有三十余器,现选其重要者列表如下(见表一)。另外,为了便于分析问题,把与兵器刻辞有关的其他器铭亦附录于后(见表二)。

在表一和表二中共列举了秦中央督造的兵器及其他杂器的铭文三十九件。铭文苏文字体均为小篆,基本上都是刻铭。从秦始皇陵兵马俑坑出土的戟来看,都是戈、矛的联合体,长铭文都刻于戈的内部。由此可证上面列举的带有长铭文的戈可能都是戟的一部分。过去因不见刺部的矛,通称为戈,这里亦沿用了旧名。

二 兵器铸造的年代及地点问题

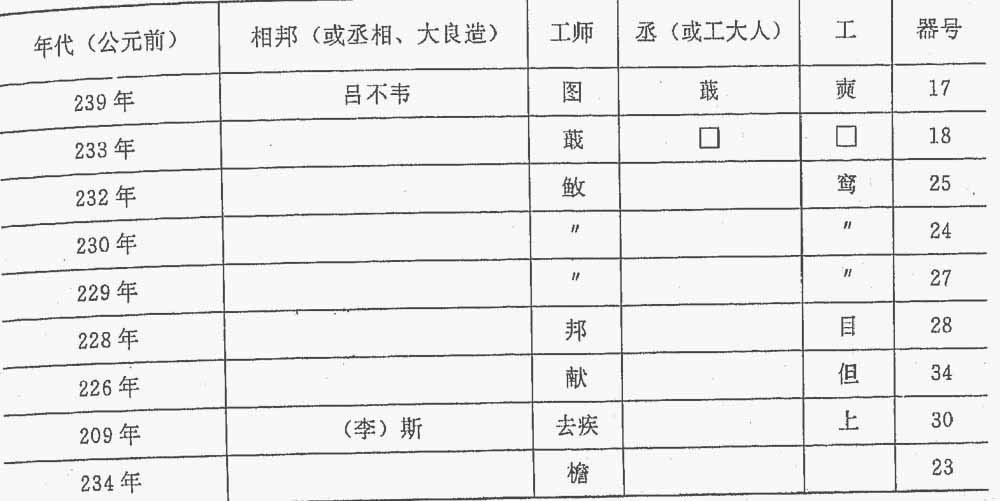

1.兵器铸造的年代

关于表一中所列兵器的铸造年代,考古界和史学界的许多先生已作过深入地考证,发表了很多精辟的见解。对一些器的纪年看法比较一致,如商鞅二器属于孝公时代,商鞅镦铸于孝公十六年(公元前346年)。戟上的年代残缺,因商鞅在孝公十年至二十四年(公元前352—前338年)任大良造,戟当铸于此十五年内。“十三年相邦义戈”,义即张仪,属于惠文王时代。因惠文王前后两个十三年,张仪均为相邦。戈铭的十三年属於何者尚难确定。“十四年相邦冉戈”和“二十一年相邦冉戈”,冉即魏冉,昭王时为相邦。故戈铭的十四年(公元前293年)和二十一年(公元前286年)为昭王纪年。

关于“四年相邦樛斿戈”和“承相触戈”二器的纪年,认识较为分歧。“相邦樛斿戈”的“四年”,有的认为当为惠文王前后两个四年内的一年(1);有的认为秦始皇之四年(2)。我认为前一种意见较为妥切,因为始皇四年的相邦为吕不韦,史籍上未见吕不韦为相邦时同时设有两个相邦的记载。再者,根据已出土的属于始皇时代中央督造的兵器上的刻辞通例,都是属于“寺工”、“少府工室”、“诏吏”等部门主管制造兵器,已不再出现“某地工师”造的刻铭。相邦樛斿戈有“栎阳工上造间”的刻辞,与始皇时代中央督造兵器刻辞的体例不符。孝公以下的秦王有四年者,除了始皇外,另有武王、昭王和惠文王的前后两个四年。武王四年的相为樗里疾和甘茂;昭王四年的相为樗里疾;惠文王前后两个四年的相不明。因此,樛斿戈之四年为惠文王的纪年比较恰当。

关于“承相触戈”的“□□年”,有的认为应属于“始皇帝十一年至三十七年之间”(3),有的认为应为昭王之十五年或十六年(4)。后一种意见妥切。《史记·穰侯列传》记载:“(十五年)魏冉谢病免相,以客寿烛为相。其明年烛免相,复相冉,乃封魏冉于穰,复益封陶”。戈铭中的触,即寿烛,昭王十五年至十六年为相。故戈应铸于此二年内。

关于其他兵器刻辞的纪年问题。“二年寺工戈”,铭文中有“寺工詟”,此人亦见于始皇,“四年吕不韦戈”、四年和五年吕不韦戟。故此处的二年为秦始皇的纪年。“三年吕不韦戈”和“三年吕不韦戟”二器,为吕不韦相庄襄王和秦始皇两个三年(5),从铭文中的“寺工詟”来看,此人从始皇二年至五年一直主管制造兵器,因而上面二器的“三年”,当为始皇的纪年。

广州出土的“十四年属邦戈”,铭文中有“属邦工(室)蕺”,此人亦见于始皇“八年相邦吕不韦戈”。由此可知十四年为始皇的纪年。其他各器,如四、五、七、八年吕不韦戈(或戟),十五、十六、十七、十八、十九年寺工铍,以及三十三年诏吏戈,十三年少府矛等器,为始皇时代铸造是明确的。“元年丞相斯戈”,斯即李斯,此戈为秦二世元年铸造。

上述三十器的刻铭,属于孝公时代者二器,惠文王时代二器,昭王时代者三器,始皇时代者二十二器,二世时代者一器。包括战国和统一秦两个时期,历时一百三十余年,为我们研究这一阶段的中央官府军工业提供了可靠的实物资料。

2.铸造地

惠文王四年的相邦樛斿戈和昭王十四年的相邦冉戈铭,有“栎阳工”,“栎阳工师”,昭王二十一年的相邦冉戈有“雍工师”;惠文王十三年的相邦义(仪)戈和昭王十五年或十六年的丞相触戈,有“咸阳工师”,商鞅镦的铭末有“雍”字,是置放地,疑亦为铸造地。“工师”是主管制造器物的“工官之长”。关于工师的职责,《吕氏春秋·季春纪》以及《睡虎地秦墓竹简》的《均工》、《秦律杂抄》等篇中都有记载(6)。上述兵器刻辞的“雍工师某”,“栎(阳)工师某”,“咸阳工师某”,标明该兵器为雍或栎阳、咸阳的工官主管铸造。秦自献公已由雍徙都栎阳,孝公十二年又由栎阳迁都咸阳。此后,雍和栎阳已不是秦的国都。可是自孝公十六年的商鞅镦到昭王二十一年的相邦冉戈,除了由咸阳的工官主管铸造外,仍由雍和栎阳的工官主管制造。这说明秦的迁都并没有把冶铸兵器的工业作坊迁走,而中央在此处仍设有工官继续制造兵器。这样以来,中央直辖的兵器制造工业基地就变成了雍、栎阳和咸阳三处。

秦始皇时代中央督造兵器的刻辞尚未见有“某地工师”之名者,而多是“寺工某”、“少府工室某”,“诏吏某”等。可是二世元年的丞相斯戈上却有“栎阳左工(师)去疾”的刻辞。这说明秦始皇和二世时中央制造兵器的铸造地也没有变,仍为三处。这种迁都不迁兵器制造业的作法是积极的,有利于促进兵器制造业的发展。也反映了秦自献公后励精图治,意欲与山东六国争雄,因而对发展兵器制造业特别重视。

三 秦中央主管兵器制造的官署

综观秦中央督造的兵器刻辞可知,在主管兵器制造的中央官署机构方面,以秦始皇为分界可分为前后两个显然不同的阶段。

1.始皇以前

从表一中所列兵器的刻辞,说明从孝公十六年(公元前346年)到昭王二十一年(公元前286年)的兵器,主造者为雍工师、栎阳工师和咸阳工师。即在雍、栎阳、咸阳等地,每地设有工官,主管兵器制造作坊的生产事宜。此王官到底归中央的什么机构管辖?秦简《均工》记载:“新工初工事,一岁半红(功),其后岁赋红(功)与故等。工师善教之,故工一岁而成,新工二岁而成。能先期成学者谒上,上且有以赏之。盈期不学成者,籍书而上内史”。这说明官府手工业是由内史统辖。在秦简中“内史”一名曾出现十四处,都与财物、钱货等经济问题有关。“内史”即后来的治粟内史。《汉书·百官表》“治粟内史,秦官,掌谷货。”中央主管兵器制造的本应属于少府。但少府始置于始皇时代,故在少府未置以前由内史代行其管理兵器制造事宜。少府设置后,内史似专掌谷货,疑其名称亦变为治粟内史。

2.始皇时代

始皇时代主管兵器制造的中央官署机构见于铭文者有少府工室、寺工、属邦工(室)、诏吏等。

(1)少府工室

“少府工室”主管制造的兵器,目前见有三器,如山西太原出土的“五年相邦吕不韦戈。”戈铭中有“少府工室邻”,戈内背面铸“少府”二字。说明“少府工室”隶属于“少府”。“少府矛”和“十三年少府工檐矛”中的少府,当为少府工室的省称。《汉书·百官表》:“少府,秦官,掌山海池泽之税,以给供养,有六丞”,属官有“若卢、考工室。”注:“若卢主藏兵器”,考工室“主作器械”。《封泥汇编》有汉封泥“右工室丞”,“左工室印”。证明考工室有左右之分。秦的“少府工室”似类于汉的“考工室”,主造兵器,是少府的属官。1976年秦始皇陵东侧上焦村M18号秦墓中出土一件银蟾蜍形饰件,上刻“少府”二字(7)。亦当为少府工室制造。可见它除铸造兵器外,亦兼作其他器物,与汉的考工室“主作器械”的说法契合。

《睡虎地秦墓竹简》中不见“少府”及“少府工室”,而有“工室”这一管理官营手工业的机构。《工律》说:“县及工室听官为正衡石赢(累)、斗用(桶)、升,毋过岁壶(壹)。有工者勿为正,叚(假)试即正,”律文中不讳正,说明此条律文的修订必在始皇前。因而“工室”不同于“少府工室”,前者隶属于内史,后者隶属于少府。

(2)寺工

寺工一词见于秦国兵器上者十七件,见于其他器物上者四件。它最早见于始皇二年(公园前245年)的戈和壶上,以后有三、四、五、十五、十六、十七、十八、十九、二十一年等纪年的器物。其中较多的是兵器,如戈、矛、戟、铍;另外有车軎、马络饰、壶等。这说明寺工似始置于始皇时代,职责主要是主持制造兵器,另外兼作车马器和部分生活用的铜器。

寺工一名不见于文献记载。考究其来源,寺通作侍,取意侍御宫廷之意。秦代侍御宫廷者多称作宫某或寺某,如主王犬者称为宫狡士,宫中主巡查者称为宫均人(8);为宫廷及陵园建筑烧造砖瓦的机构有宫水、寺水等(9)。寺工是为宫廷制作器械的官署名。咸阳曾出土的始皇二年寺工师初壶一件,寺工师是官职名,全称应是寺工工师某。已发现的带有寺工铭文的器物中,刻寺工师某者仅一例,其余都为寺工某,如寺工詟,寺工周、寺工献等。这些都是简称,全称应是寺工工师周、寺工工师献等。

寺工制作的产品多为宫廷的御用物,似为少府的属官,和少府工室当为并列的两个主作器械的官署机构。从目前已出土的器物看,寺工制作的器物发现较多,尤其在始皇陵园范围内大量出土;少府工室制作的器物出土较少,说明寺工的规模大于少府工室,是当时为宫廷制作兵器、车马器等的主要官署机构。

(3)属邦工(室)

广州东郊罗岗秦墓出土的始皇十四年铜戈,有刻铭“属邦工[室]蕺。”。蕺为人名。工下缺一字。根据秦国兵器刻辞的通例,所缺的字有“室”和“师”二字的可能,如“少府工室邻”,“寺工师初”,“雍工师叶”等。前已言之,始皇时代中央督造兵器的刻辞,除了“寺工师初”一例外,其余诸器刻辞均省去了工师二字。因此工下所缺的字很可能是“室”字。

关于“属邦”的含义,由于秦简的出土已比较明确。《秦律十八种》中有关“属邦”职务的法律:“道官相输隶臣、妾、收人,必署其已禀年日月,受衣未受,有妻毋(无)有。受者以律续食衣之。属邦”。可见属邦是管辖道的中央官署机构。道,是少数民族聚居区。《汉旧仪》说:“内郡为县,三边为道”。秦简《语书》:“廿年四月丙戌朔丁亥,南郡守腾谓县、道啬夫……”,把道与县并列。属邦一词到了汉代因避高祖刘邦讳,改为属国、典属国。《秦会要订补》的《秦官考》说:“《续汉书百官志注》:‘承秦有典属国,别主四方夷狄朝贡侍子。’《通典设官》沿革条以典属国官始于秦,又云:‘秦时又有典属国官,掌蛮夷降者”’。

汉代的典属国、属国的下面不设工室,不制作兵器。而秦代的属邦下设工室制作兵器,这是为了适应统一战争的需要,加强了军工业的生产。属邦工室造的兵器在广州出土,当是参加平百越的秦军携带去的。

(4)诏吏

始皇五年和八年的相邦吕不韦戈,戈内的刻辞中都有“诏吏图”;戈内的背面有铸铭“诏吏”,刻铭“属邦”。关于“诏吏”,有的释作“诏事”,认为“诏事”即“诏使”,“其意应当是:奉诏使用。或为:宣诏王命而使用的意思”(10)。有的认为“诏吏图”“盖诏地之吏名图者也”(11)这两种说法均不妥切。从秦始皇时代所有的中央督造的兵器刻辞的通例看,都是在人名之前冠以官署名或职名,如“少府工室邻”、“寺工周”、“寺工献”、“寺工邦”、“属邦工(室)蕺”、“寺工师初”等,因此“诏吏图”,图为人名,诏吏应为官署机构名。昭王二十九年的漆卮上的铭文有“吏丞向”,向为人名,吏丞为职名。据此“诏”下的一字释作“吏”字较好,释作“事”字,词意不好理解,古时上命其下皆曰诏,始皇二十六年定为皇帝的“命为制,令为诏”(《史记·秦始皇本纪》)”“诏吏”和“寺工”、“寺水”、“宫更人”、“宫均人”、“宫狡士”等的取意十分近似,是中央官府的官职名,亦是官署机构名。其职责是主造兵器。图的身份为工师。

戈内的背面铸铭“诏吏”,刻铭“属邦”,二者的关系是什么?把“属邦”理解为兵器的置放处,显然不是妥的。始皇时代中央督造的兵器多置放于武库,未见有置放于中央的官署内者,从广州出土的始皇十四年的“属邦工(室)戈”来看,说明属邦下面是辖有工室铸造兵器的,因而诏吏有可能是直接为属邦统辖的官署机构,地位相当于属邦工[室]。从三年诏吏鼎可知,它除制造兵器外,并兼作其他类铜器。

3.秦二世时代

带有铭文的二世时代的兵器只发现一件,铭文是:“元年,丞相斯造,栎阳左工去疾,工上”(戈内正面),“武库”(戈内背面),“石邑”(阑下)。李斯是督造者,主造者为“栎阳左工去疾”,“左工”是“左工师”的省称。昭王二十九年的漆卮铭文中有“右工师象”,说明秦代的工师确有左右之分。“工上”,上为人名,上的身份为工。“武库”和“石邑”均为兵器的置放处。不过“石邑”似为第二次加刻。即兵器先置之于武库,后调至石邑(今石家庄市西南一带)时又加刻石邑二字。栎阳冶铸兵器的作坊里设有左右工师,说明其生产的规模是不小的。这种生产是由中央督造的。至于它受中央的那个官署管辖,尚难判断。

总上言之,秦始皇以前主管中央兵器的制造者为内史下辖的雍工师、栎阳工师、咸阳工师;始皇时代出现了少府辖下的少府王室和寺工,以及属邦辖下的属邦工(室)和诏吏等。说明始皇时代中央兵器制造的管理机构是较前更健全和发展了。这对统一战争的进行和中央集权制的加强与巩固无疑是十分有利的。

四 中央督造兵器刻辞中的职名

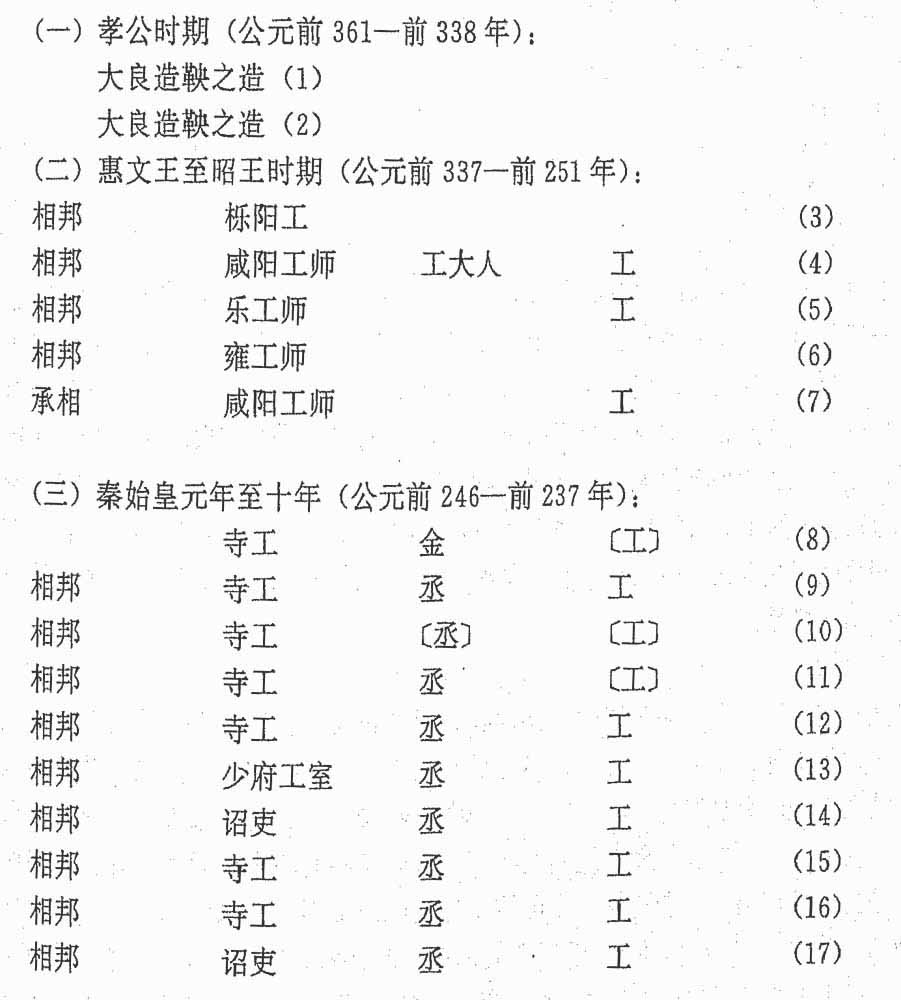

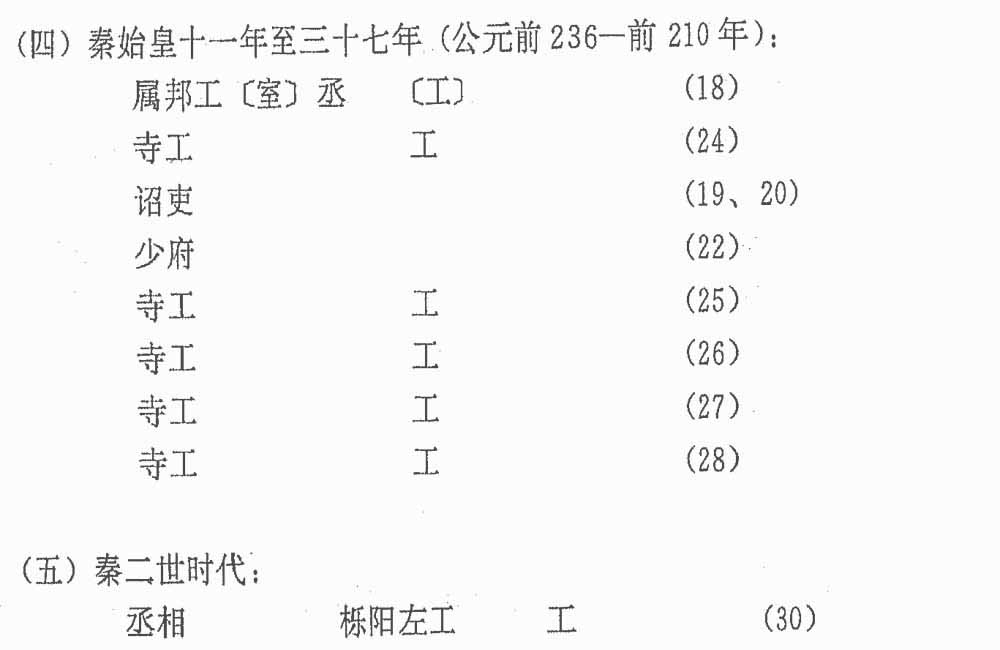

秦中央督造的兵器刻辞所载的职名,从孝公到秦二世的变化较大,约可分为五个阶段:从上面职名的排列可以明显地看出如下几个突出的问题:

1.秦国物勒工名制度的发展和变化

(1)初创期

秦孝公阶段的两件商鞅器,只有督造人大良造鞅,没有司造的工师、工大人或丞,也没有具体从事冶铸制造的工师、工大人或丞,也没有具体从事冶铸制造的工人名,反映了秦国在兵器上的勒名制度是处于不完备的初期阶段,即初创期。但是与孝公以前相比,已有很大不同。孝公以前秦国刻铭的兵器有“秦子戈”(12),其他秦器有“秦公簋”,“秦公钟”,“秦公鎛”等,造器人为秦公、秦子,铭文的风格和殷周春秋时的铜器铭文基本相同。兵器上的题铭由某人之器变成大良造督造(即中央政府督造)之器,在物的所有权上,是由国君或贵族的私有向封建政府国有的演化,是把兵器的主要铸造权集中于中央政府掌管,这对加强中央集权无疑是有积极意义的。当然,此点可能不是创建勒名制度的本意。物勒工名的主要目的是为了便于考稽,所谓“物勒工名,以考其诚”。但是在客观效果上却反映了兵器所有权和铸造权的某些变化,物勒工名制度似始于商鞅变法,是加强法制统治的措施之一。

(2)完善期

从惠文王到昭王时期中央督造的兵器刻辞的职名和前期相较,除督造者相邦(或丞相)外,出现了工师、工大人、工等职名。反映了物勒工名的制度较前进一步完善化。

相邦造和前期的大良造造一样,都是代表中央政府督造。它和某郡守造不同,后者是代表地方政府督造。前者的铸造地是在国都或曾建过都的城市,后者是在郡的治所所在地或其他重要的城市。二者代表了秦国铸造兵器的两个不同的系统。

工师是工官之长,其具体职责,根据有关资料约有这样一些内容:1.教育学徒工,传授技艺。秦简中说“新工初事工”,“工师善教之”(13)。2.登录工人的产量,考察其完成生产定额的情况,检查产品的规格、质量。即《吕氏春秋》所谓“百工成理,监工日号,毋悖於时”(《季春纪》),“命工师效功,陈祭器,按度程”(《孟冬纪》)等。3.负责按上级交给的本年度的任务及产品的品种规格进行生产。秦律曾规定“非岁红(功)及毋(无)命书,敢为他器,工师及丞赀各二甲”(14)。4.负责原材料的管理,所谓“令百工审五库之量,金铁、皮革、筋角齿羽、箭干、脂胶、丹漆,无或不良”(15)。从上面的四项职责看,工师是一个官营手工业工场的主管人。其所负责的产品评比时落在后面,工师首先要受惩罚(16)。

“工大人”在秦国中央督造的兵器刻辞中仅见一例。但在昭王二十九年(公元前278年)的漆卮上亦有此职:“廿九年,大(太)后□告(造),吏丞向,右工币(师)象,工大人台,长。”从其在铭文中所占的地位可知它低于工师高于工,约相当于丞或曹长的地位(17)。

“工”是实际的生产者。关于官营手工业中工人的身份,从秦简及上郡等地的戈铭看似包含两部分人:l.奴隶和刑徒。秦简《均工》,“隶臣有巧可以为工者,勿以为人仆、养”。昭王四十年的上郡守戈铭有“(工)隶臣庚”(18)、始皇三年、二十五年、二十七年的上郡守戈铭有“工城旦□”(19),“工鬼薪戠”(20),“工鬼薪*(左禾右贵)”(21)。2.自由民。秦简《军爵律》:“工隶臣斩首及人为斩首以免者,皆令为工。其不完者,以为隐官工”(22),这是工隶臣因军功赎免为身份自由的工匠。始皇十二年上郡守戈铭有“工更长*(左牙右奇)”(23)这是自由民服更役为工。上述两种身份的工匠在官营手工业中所占的比例已不可确知。但根据有关资料判断,其所拥有刑徒和奴隶的数量是很大的,是奴隶制残余在官府手工业中的反映。

(3)勒铭制度的规范化

从始皇时代开始中央督造兵器的刻辞格式比较统一,不象惠文王至昭王阶段那样,刻辞中的职名有二级(相邦、某地工师)、三级(相邦、某地工师、工)、四级(相邦、某地工师、工大人、工),体例不一。而始皇前期,除二年“寺工戈”和“诏吏矛”,“少府矛”,“属邦矛”为一、二级外,其余一律为四级,即相邦、寺工(或少府工室、属邦工(室)、诏吏)、丞、工。某地工师和工大人在中央督造兵器的刻辞中已不见。始皇后期刻辞中的职名和前期相比较减去了相邦和丞仅剩两级。

“丞”在器物铭文中最早见于昭王二十九年的漆卮和四十年的上郡守戈。秦简《秦律杂抄》中有工师丞、曹长、徒(一般工人)等依次相连的官府手工业中的四级职名(24)。此条律文属于昭王时期。这说明官府手业中丞一职始置于昭王时。但在中央督造的兵器刻辞中却始见于始皇三年的吕不韦戟的戈铭。丞的地位在工师之下,曹长之上,是佐助工师负责兵器生产的官员。曹长一职在兵器刻辞中未曾出现过。始皇二年的寺工戈铭中有“金角”二字,角为人名,金为职名。《考工记》中有“攻金之工”,地位犹如三晋兵器中的冶某。《考工记》说:“冶氏执上剂”,是执剂人。秦国兵器刻辞中称“金某”者,仅始皇二年戈一例,自始皇三年开始题铭的格式就规整一律了。

2.君权和相权的消长

始皇十年以后中央督造的兵器铭文中的职名和前三期比较,有一个显著的变化,即前三期均有相邦(或丞相、大良造)作为督造人,而此后则不见了,到秦二世元年丞相李斯戈又再次出现。这里反映了君权和相权消长的变化。吕不韦从庄襄王元年为相,始皇九年嫪毐叛乱,至十年吕不韦因坐嫪毐判乱之罪免相。目前发现的吕不韦戈最晚者为始皇八年。这与历史的记载基本相符。吕不韦之后接任为相的先后有王绾、隗状、去疾、李斯。但目前尚未发现始皇时期这四人督造的兵器。这说明自嫪毐之乱被平熄,吕不韦被罢相后,秦始皇加强了专制集权,相对削弱了相邦的权力,以防止相邦擅权作乱。《史记·秦始皇本纪》记载:“十二年(公元前235年),文信侯不韦死,窃葬。其舍人临者,晋人也逐出之;秦人六百石以上夺爵,迁;五百石以下不临,迁,勿夺爵。自今以来,操国事不道如嫪毐、不韦者籍其门,视此”。出土的大量秦权、秦量的铭文,基本上都是始皇亲发的诏书,类似商鞅量的刻辞再也未见。

辽宁省宽甸县出土的二世元年戈铭中有“丞相斯造”。这反映了秦始皇死后二世上台,君的权力削弱,相的权力增强。

五 中央督造兵器刻辞中的人名

中央督造兵器刻辞中所载的人名如下表:

上表所列人名共61个,除去重复者共39人,其中相邦(或丞相、大良造)7人,工师14人,丞(或工大人)5人,工13人。相邦栏内的7人,即商鞅、樛斿、张仪、魏冉、触、吕不韦、李斯。其中樛斿一名史籍失载,可补文献之缺。触,即寿烛。证实了《史记·穰侯列传》中的“魏冉谢病免相,以客卿寿烛为相。其明年烛免,复相冉”的记载至确。吕不韦一名见于九件兵器上,说明吕不韦为相期间兵器生产之盛。可见吕不韦在整修内政富国强兵方面是忠诚的、积极的。

工师栏内计有21人,其中名“叶”者二,“詟”四“图”二、“*”三,这些各应是同一个人,实际14人。工师叶在刻辞中始见于公元前292或291年,再见于公元前286年,前后延续约七年或六年,詟始见于公元前245年,延至公元前242年,至少在职时间为四年。图始见于公元前242年,延至公元前239年,至少在职时间为四年。*始见于公元前232年,延至公元前229年,在职时间至少亦为四年。督造人相邦换了人,但工师不变,这说明秦中央兵器制造业的管理机构内部工师的任职是相对稳定的。

丞(或工大人)栏内计有9人。其中“义”出现三次,蕺出现二次,“耆”、“角”、“我”、“冉”各出现一次。“义”与“我”实是同一人。《说文》;“我,施身自胃也,或说我倾顿也”。按倾顿与俄意同,当为俄的假借字。义字也应读作俄。《尚书》的《多方》、《立政》、《吕刑》等篇中的“乃惟以尔多方之义民,不克永不多享”,“兹乃三宅无义民”,“罔不冠贼,鸱义奸宄,夺攘矫虔”,《左传·文十八年》的“掩义隐贼”等的诸义字,都应读作俄,古俄、义同声。“鸱者冒没轻馋,义者倾邪反侧也”。故“丞义”和“丞我”为同一人。义从始皇三年为丞,直至始皇七年的兵器仍见此人。工师虽由詟换成了周,而义的职位未变,也说明了其职位的相对稳定性。“蕺”这个人见于始皇五年和八年的戈铭上,职位为丞;至十四年已由“诏吏”这一机构的丞迁升为“属邦工(室)”的工师。他为丞负责兵器制造近十年,结果被提升为工官之长,反映当时选拔工师的标准之一是有实践知识的人才。

在工匠栏内计有十六人。其中“窎”出现四次,其余人均出现一次,窎字铭文写作“*”、“*”,上从穴(或从宀),下似鸟的象形,与甲骨文中的鸟字形近似,故释为窎。此人始见于公元前244年的戈上,至公元前232—前229年的铍上仍有此人,历时十六年,说明他是兵器制造作坊内的老工匠,可谓是终身的专业工人。至于其身份是工奴抑或是自由人不明,秦国中央官府手工业的工人当大部分为终身工。秦简《军爵律》记载:“工隶臣斩首及人为斩首以免者,皆令为工。其不完者,以为隐官工”。即原来作工匠活的隶臣,虽变成了自由人,但仍然要在官府内作工匠。带有一定的强制性。这种终身为工的自由人实质上仍然是工奴。虽外,窎制造的产品有戈,有铍。说明当时兵器的制造分工还不够细密,不是一人主管或从事一种兵器的生产,而是兼作几种兵器。

上述相邦、工师、丞、工等四种人,除了相邦外,其余三类人都为史籍所不载。这些人恰是实际生产的组织者、劳动者。锐利的秦国兵器正是他们智慧的结晶。这四种人也给我们展示了秦国中央官府手工业中的等级序列。前三种人属于官吏,是统治阶层的人物,工是压在社会底层的劳动者,丞有功可以迁为工师,工人未见可以升为丞者,窎虽当了十六年工人,仍然还是工。反映了其社会地位的不同。

六 秦中央督造兵器的刻辞体例

秦中央督造的兵器和三晋所造兵器的刻辞相较,具有如下一些不同的特征:

(1)在刻铭的制度上,秦和三晋虽然大体上都可分为省者(督造者)、主者、造者三级,但每一级题铭的格式都不相同。在省者这一级,秦国在孝公时是“大良造鞅之造”,以后是相邦(或丞相)某“之造”或“造”。而三晋兵器的刻辞则不见“之造”或“造”的字样。再者,秦国兵器的督造者不见三晋的“邦司寇”,“守相”,“大攻尹”,“令”等职名(25)。

在主者这一级,秦孝公时的兵器刻辞不见主者。惠文王至昭王时为“某地工师”,“工大人”;始皇时代为“寺工某”(或少府工室某、诏吏某、属邦工(室)某)、“丞某”,不见三晋之“某库工师”,“冶尹”,“左右校”等(26)。

在造者这一级,秦孝公时不见造者,以后有造者曰“工某”,不见三晋之“冶某”字样(27)。

(2)在署名方面,省者这一级,始皇以前各器除“四年樛斿戈”署名为双字外,其余都是一字,如鞅、义、冉、触等,始皇时代是署全名,如吕不韦,二世时又为一字,如“丞相斯造”。而三晋兵器的署名多为全名或封爵名,如“韩熙”(韩国),“建耶君”、“春平侯”(赵国),“富元”、“野岪”、“肖(赵)新”(赵国)等(28)。秦国绝不见署封爵名者。在主者和造者这两级,秦国都是署一字,或名或姓,如田、间、叶、图、周、可、武、九等等。而三晋则全名与一字(或姓或名)者皆有。在工师一级以署全名者较多,在冶一级署一字者较多(29)。

另外,三晋兵器在铭末多为“冶某执齐(剂)”,而秦国则不见“执齐(剂)”字样。

秦国和三晋中央督造兵器题铭风格的不同,除了是由于习惯不同的原因外,另一方面也反映了中央兵器制造业管理机构和体制的不同。秦国在始皇以前是在国都或曾经作过国都的城市,设有工师主管兵器制造作坊;始皇时代则设有寺工、少府工室、诏吏、属邦工(室)等专门机构主管兵器制造。督造者均为相邦。而三晋则有所不同,是在京都的各库,如武库、左库、右库、*库等,各设有工师主管兵器的制造。督造者,韩国为郑令某,后加司寇某,魏为邦司寇,赵国为相邦或守相等。

(3)李学勤先生曾指出:“在先秦器物中,附记置用地名是秦器的特色”(30),此论至确。但是,在前期和后期,中央和地方制造的器物上的刻辞还是有区别的。例如春秋时代的秦公钟、簋和秦子戈附记地名“宜”,商鞅镦铭附记“雍”,商鞅升附记“重泉”,樛斿戈附记“吾”,二十一年相邦冉戈铭附记“雍”、“*德”等。说明在始皇以前的兵器及其他器铭都有附记地名者。到了始皇时代则发生了变化,中央督造的兵器及为宫廷制造的其他器物则大体都不附记地名,而兵器多附记库名及编次号,其他器物有附记官署名。例如少府工室戈铭附记武库;三年吕不韦戈铭附记左,即左库。但是,这时地方所造的兵器,以及中央制造而颁发给地方的器物仍多附记地名,如始皇十二年上郡守寿戈铭中的洛阳、广衍,同出的矛铭中有广衍、□阳等:秦始皇时颁发给地方的诏权刻有平阳、美阳、旬邑;秦二世元年的丞相斯戈铭附记石邑等。

结 语

通过上述对秦国中央督造兵器刻辞的初步归纳、综合和分析,可以获得如下几点结论:

(1)秦国中央管理兵器制造业的组织机构,在始皇前后有个较大的变化,从孝公到昭王时代,是在雍、栎阳、咸阳三地各设有工师主管兵器的制造,上似统于内史管辖。始皇时代则设立了少府工室、寺工、属邦工(室)、诏吏等主管兵器的官署机构。前二者似属于少府统辖,后二者似属于属邦统辖。这反映了始皇时代健全和加强了中央官府手工业的管理体制。这一改革是适应统一战争和加强中央集权制的需要。

(2)秦中央督造的兵器,从孝公到始皇十年以前,都由相邦(或大良造、丞相)督造。自吕不韦罢相后至始皇三十七年这段时间再未发现有相邦督造的兵器,此制似已取消。到了秦二世时似又恢复了相邦督造兵器的制度。反映了君权与相权势力的消长,目战国后期到统一秦这段时间,秦国先后有穰侯魏冉、文信侯吕不韦、赵高等擅权。君权与相权的矛盾在秦一直存在着。

(3)秦中央督造的兵器刻辞所反映的秦国物勒工名制度的发展过程,大体可分为如下几个阶段:l.孝公时期。此制度启始于商鞅变法,但当时这一制度还很不完备,只有督造人(或曰省者),不见主者和造者。2.惠文王至昭王时期,此制度较前期进一步完善,除了督造者外,出现了主造者——工师、工大人,造者——工。但这时题铭的格式仍不统一,有的为相邦、工师,有的为相邦、工师、工,有的为相邦、工师、工大人、工。3.从始皇时代开始,题铭的格式已比较统一化、规范化了。始皇元年至十年这一段时间的刻铭,一律为相邦、工师、丞、工等四级;始皇十年至三十七年这一段时间的刻辞基本上为工师、工等二级。这反映了秦国物勒工名的制度是由不健全到逐步健全、完善起来。这种变化的阶段为我们研究秦国中央督造兵器的断代提供了重要依据。

秦国兵器不是每一件上都有刻辞,刻辞字数的多少也很不一致。总的说来,戈和铍上一般都有铭文,且字数较多,勒名较全。剑和矛只有部分器物有铭文,且字数较少,如矛上仅刻“寺工”二字,剑上有的仅刻一“工”字,弩机和殳、钺上罕见刻铭,如有也仅刻一、二字,多为编号这说明“勒名”并不是在每一件产品上都有,而是有代表性的或特别重要的产品勒名,大概其他产品仅是登于簿记,供上级检查、验收而已。

(4)秦国兵器的督造者并不参预生产,主造者的工师、丞参加生产的组织、设计、管理等事宜。他们有一定的生产技术知识和经验。成绩优异者可以升迁,如蕺为丞近十年而后升为工师。各个主管兵器制造的机构之间的人才似可以相互调动,如蕺原为诏吏之丞,后调为属邦工(室)的工师。工则未见有迁升者。工师和丞都是官吏属于统治者,工是被统治者,透过秦国兵器的刻辞可以看到当时兵器生产机构内的组织状况,以及阶级、阶层的关系。工人的成份比较复杂,有奴隶、刑徒和自由民,所从事的专业带有终身性,实质上都是工奴。

(5)有的工人的名字既见于戈上又见于铍上,有的工人名字既见于戈上又见于弩机上(37),说明当时并不是一个人只从事一种兵器的生产,而是一人兼作几种兵器。反映了秦国兵器制造作坊内的生产分工还不够细密,专业化程度还不高。这是早期手工业作坊生产的特征。不过当时兵器生产的主造者——工师和丞,职位是相对稳定的,多年不变;工人有的干了十六年还是工,这对生产技术的熟练和提高还是有利的。所出土的秦国兵器都制作工艺规整、刃锋锐利,反映了当时工人的技艺水平是达到了一定的高度。

(6)目前所发现的秦中央督造的兵器,以始皇时代的兵器出上数量最多,而始皇时代又以“寺工”所生产的兵器最多。说明秦始皇时代是兵器制造业突飞发展的时代,而寺工是秦中央兵器的主要制造者。寺工并兼营车马器的制作,可见其所管理的生产作坊不是一个而是多个,生产的规模和组织是很大的。

注解:

(1)参见《文物参考资料》1957年8期。

(2)陈直《史记新证·秦本纪第五》,天津人民出版社,1979年。

(3)参见《文物参考资料》1957年8期。

(4)陈邦怀《金文丛考三则》,《文物》1964年2期。

(5)《史记·秦始皇本纪》。

(6)《睡虎地秦墓竹简》第137页。文物出版社,1978。

(7)秦俑考古队《秦始皇陵东侧上焦村陪葬墓发掘简报》,《考古与文物》1980年2期。

(8)《睡虎地秦墓竹简》文物出版社,1978。第232、233页。

(9)袁仲一、程学华《秦代中央官府制陶作坊的陶文》《考古与文物》1980年3期。

(10)李仲操《八年吕不韦戈考》,《文物》1979年12期。

(11)郭沫若《金文丛考》之《上郡戈》。

(12)《三代吉金文存》2。

(13)《睡虎地秦墓竹简》之《均工》。

(14)《睡虎地秦墓竹简》之《均工》,《秦律杂抄》。

(15)《吕氏春秋》之《季春纪》。

(16)秦简《秦律杂抄》记载:“省殿,赀工师一甲,丞及曹长一盾,徒络组廿给。省三岁比殿,赀工师二甲,丞、曹长一甲,徒络组五十给”。

(17)曹长似为工匠中的班长。

(18)张政烺《秦汉刑徒的考古资料》,《北京大学学报》1958年3期。

(19)《商周金文录遗》582号。

(20)张政烺《秦汉刑徒的考古资料》,《北京大学学报》1958年3期。

(21)张政烺《秦汉刑徒的考古资料》,《北京大学学报》1958年3期。

(22)《睡虎地秦墓竹简》之《均工》《军爵律》。

(23)内蒙古语言历史研究所崔璿《秦汉广衍故城及其附近的墓葬》,《文物》1977年5期。

(24)《睡虎地秦墓竹简》第136页。

(25)参见黄盛璋《试论三晋兵器的国别和年代及其相关问题》、《考古学报》1974年1期。

(26)参见黄盛璋《试论三晋兵器的国别和年代及其相关问题》、《考古学报》1974年1期。

(27)参见黄盛璋《试论三晋兵器的国别和年代及其相关问题》、《考古学报》1974年1期。

(28)参见黄盛璋《试论三晋兵器的国别和年代及其相关问题》、《考古学报》1974年1期。

(29)参见黄盛璋《试论三晋兵器的国别和年代及其相关问题》、《考古学报》1974年1期。

(30)参见《文物参考资料》1957年8期。

(31)秦始皇陵一号兵马俑坑出土的一弩机上刻一“角”字,并有墨书的编号“戊九”二字。“角”为人名,与始皇二年的寺工戈铭“角”似同一人。

(原载《考古与文物》1984年第5期)

秦俑学研究/秦始皇兵马俑博物馆编.—西安:陕西人民教育出版社,1996.8