秦俑坑土遗址的研究与保护

俑坑土遗址保护课题组

秦俑坑土遗址是秦俑遗址——这一大型地下土木建筑工程——的重要组成部分,是研究秦文化的珍贵资料,也是观众了解秦俑遗址的极好展品。然而,土遗址发掘不久,坑壁、隔墙便出现裂隙,经过数年演变,有的裂缝局部已超过10厘米,一些部位已岌岌可危。土遗址表现出的另一个问题是其表面的风化。若不及时治理这些问题,不但会严重损害土遗址及其上附属的多种考古迹象,而且必将殃及坑内众多的陶俑。鉴于此,对于土遗址保护这一重大课题,我们进行了探索性的研究实验,其内容涉及俑坑环境、土遗址损害机理、土遗址保护等多个方面,同时选择对文物无害、可逆的物理加固法,对一号坑隔梁、东壁、三号坑进行了加固保护。现就我们对俑坑土遗址的研究保护情况作如下报告。

一 俑坑环境研究

(一)俑坑温湿度的监测研究

土遗址保护与环境温湿度具有十分密切的关系。俑坑环境温湿度的监测研究,对探讨土遗址损害机理以及防护措施的研究等方面来说,这些资料是必不可少的。

1、测量仪器和方法

测量仪器:周记双金属温度计

周记毛发湿度计

测量方法:将温湿度计放在俑坑内距砖辅地面一米高的木台面上。每周换纸时用通风温湿度计校正,以保证测量的准确性。

2、监测结果

依据记录曲线,整理出表1。

测量结果表明,一号坑内的温湿度变化较大:年最高温度34℃,最低-4℃;相对湿度最高88%,最低24%。日最高温较差6℃,最高湿较差26%。三号坑内温度变化较平稳,但湿度较高:年最高温度27℃,最低3℃;最高相对湿度100%,最低55%。温度日较差全年未超标;湿度日较差超标天数较多。

上述结果说明俑坑内的温湿度已超出了文物保护的一般要求,对坑内文物影响较大。

3、影响坑内温湿度的主要因素

影响坑内温度湿度变化的因素较多,结合监测情况分析,影响一号坑内温湿度变化的主要因素有以下几点:

(1)外界气候的影响。由于保护大厅建筑密闭和隔热性能较差,且日光能透过壁窗和天窗直接射入坑内。因此,俑坑内的温湿度随室外气候的波动,发生着同步变化。湿度方面,降水对它的影响十分明显。温度方面,也是随着自然温度变化而变化的,春夏秋冬自不必言,一天之内变化也很明显,早8点最低,下午6点最高。

(2)观众流量对温湿度的影响也很显著。过去对这一问题往往估计不足,但长期监测所得的温湿度变化的数据与观众流量成正比的事实无可争辩的说明这种影响是很大的,在干燥的冬季,这种影响尤为突出。

(3)阳光的影响。阳光全年都能通过保护大厅的壁窗和天窗直接射入坑内,尤其是通过东面天窗射入的阳光,在两小时之内可使坑里的温度升高7—8℃,相对湿度下降10—11%

(4)地下水的影响。由于俑坑与地面无任何隔潮材料,因而地下水能通过蒸发作用进入空气,导致空气相对湿度增大,成为俑坑内空气湿度较大的又一主要因素。

对三号坑内空气温湿度构成影响的主要因素是地下水、观众和外界气候,其中地下水的蒸发作用是俑坑内空气湿度较大的主要因素。三号坑发掘不久,坑壁、地面较潮湿,加之坑较小,由坑底和坑壁挥发出的湿汽对坑内空气温湿度影响较大。由于坑与保护大厅较小,又常年对外开放,参观游人很多,因而观众和外界气候对坑内的温湿度影也较大。

(二)俑坑降尘的分析研究

防治尘埃是土遗址保护中不可缺少的一个方面,根据降尘量的多少可以判断空气的洁净程度,进而对文物环境质量作出评价。因此,我们对俑坑内的降尘情况做了初步测量和研究。

1、测量方式

在一号坑开间中部选定10件陶俑,用吸尘器定期吸尘,称重后,再计算出每天每件俑的平均降尘量,以便对俑坑降尘情况作出初步评价。

2、测量结果

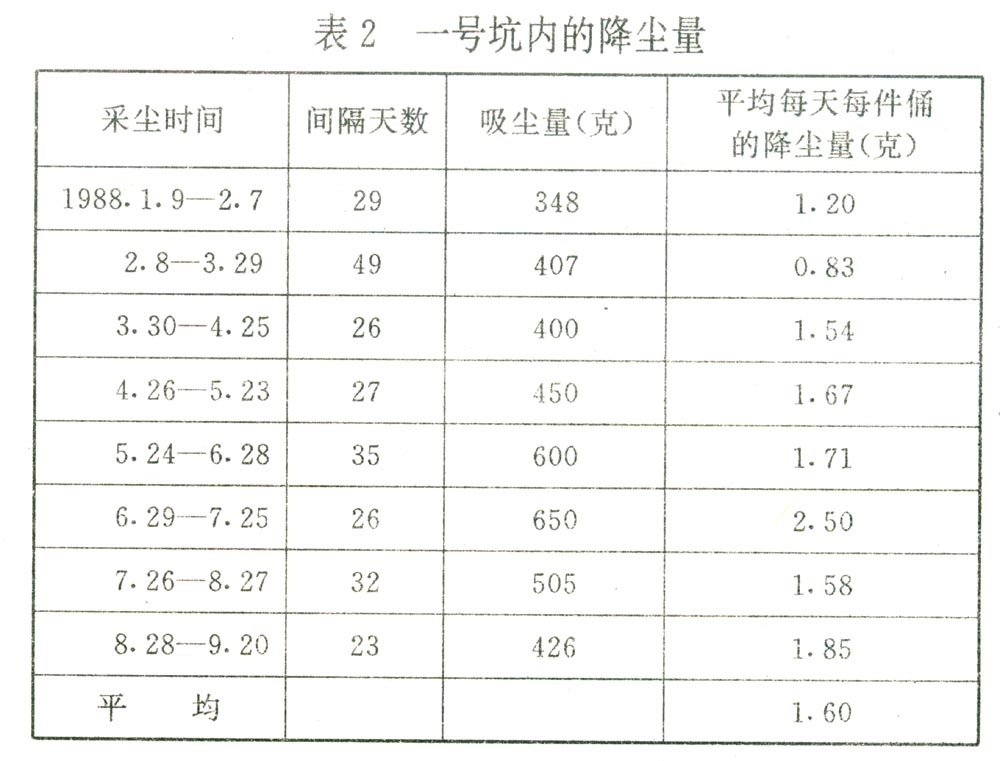

降尘量测量结果如表2。

根据环境质量评价标准,一般降尘量达到30吨/月·平方公里,就被作为有中度大气污染;50吨/月·平方公里以上,为重度大气污染;超过100吨/月·平方公里以上,就是严重大气污染。俑坑每天每件俑平均降尘1.6克,按每件俑占平面面积0.25平方米计算,折合48吨/月·平方公里,考虑到从俑身上掉落下去的尘埃,一号坑降尘量将超过50吨/月·平方公里,为重度空气污染。

对收集到的灰尘,进行了X—射线衍射分析,结果如表3。

3、灰尘来源

对灰尘来源的调查和测量结果的分析表明,尘埃主要来自以下三个方面。

(1)外界灰尘的飘入。由于保护大厅建筑密闭性能较差,四周设置有众多位置较低的大窗户,逢打扫大厅外环道卫生、刮风及机动车和行人通过外环道时,扬起的尘埃便通过窗户的缝隙飘入坑内。

(2)遗址上积尘的迁移。一号坑土遗址表面比较干燥,由于在坑内工作的原因,使坑表面积聚着较厚的尘土层(尤其是坑的后半部),在自然风的作用下和工作人员的踩踏下飞扬迁移,增加了坑内的降尘量。灰尘中含有石膏的事实便是一个佐证。

(3)观众引起的降尘。由于参观游人很多,全年每天平均在5000人次左右,且大厅入口处和厅内未设置任何防尘设施,观众行走参观时引起的飘尘比较严重,成为坑内降尘严重的一个主要原因。观察表明:每天清早,厅内空气比较洁净,到接近中午参观人数增多时,厅内空气灰灰蒙蒙,从降尘量的测量结果也可看出,在干燥的冬季降尘量反比较湿润的春末夏初和秋季小,这都说明观众引起的降尘非常严重。

(三)俑坑可溶盐的分析研究

可溶盐对土遗址的危害较大。分析研究土遗址中的可溶性盐及其来源,对评估土遗址土质状况,制定土遗址保护措施是很有必要的。

以下是俑坑中遗址土和其表面风化层、灰尘中共计8个样品的分析和研究结果。

1、样品来源

1—01:一号坑兵器遗迹土样

1—02:一号坑隔墙土样

2—01:一号坑十一过洞俑上灰尘

2—02:一号坑十一过洞地面灰尘

3—01:一号坑北壁东端表面白色层

3—02;一号坑北壁表面灰白粉化层

3—03:一号坑北壁表面灰白粉化层

3—04:一号坑北壁下部苔藓表面白色物

2、分析方法及结果

(1)X—射线衍射分析

为了探明坑内遗址土及其表面风化层、灰尘中可能含有的结晶盐份,对其进行了X—射线衍射分析,结果如表4。

(2)化学定量分析

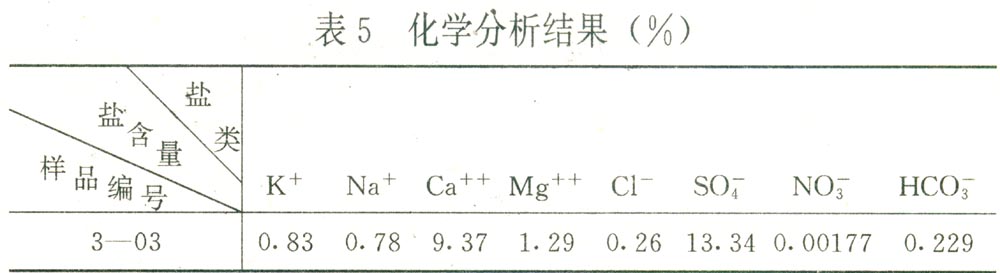

X—射线物相分析结果表明,除两个土样中不含石膏外,其它六个样品中都含有石膏类盐,有的样品石膏含量很高。为了确证土遗址表面粉化层中含有大量石膏,以及是否还含有其它可溶性盐类,对3—03号样品又进行了化学定量分析,结果如表5。

化学分析结果进一步证明:土遗址表面风化层中含有较大量的石膏类盐,并含有少量其它可溶性盐类。

3、盐的来源

从以上分析结果来看,遗址土(干样)中不含石膏(X—射线衍射法均未检出),而其表面风化层中含有较大量的石膏类盐,灰尘中也含有一定量的石膏。这表明:石膏类盐不是遗址土中所固有的,而是由某种原因引起的。结合俑坑环境背景调查和现场观察,有以下几个原因:①与在坑内使用石膏有关。俑坑初期发掘时,曾在坑内用石膏来加固遗迹标本,后来的二次发掘和前五探方内遗留遗迹的清理,也都在坑内使用石膏加固标本,另外,在俑坑后部进行陶俑修复,使用了较大量的石膏,这就难免不使石膏粉飞扬散落到土遗址表面。一号坑北壁东端下部白色层的分析和观察结果清楚地说明了这点。②可能与微生物的活动有一定的关系。现场观察发现,一号坑北壁生长出的苔藓类低等植物枯死后,在土遗址表面留下一层灰白色粉化层,取样分析结果表明,其石膏含量较上部临近的风化层大。可能解释的原因:一是这种低等植物能代谢产生含硫物质;二是在它枯死前已污染上石膏,因而枯死后,尸体中念有较大量的硫酸盐。这有待做进一步的观察分析研究。

俑坑土遗址表面风化层中含有其它少量可溶盐,其来源:一是由土壤中滤出的离子和污染空气中沉积形成的,二与不妥当的保护方法有关:一号俑坑发掘初期,曾用氯酸钠根除苔藓,使盐物质滞留于土遗址表层之中。

(四)霉菌鉴定研究

一号坑已发掘多年,坑内已基本干燥,几乎无霉变问题,只是在俑坑北壁下部局部长有藓类低等值物。三号坑因刚发掘不久,坑内较潮湿,局部霉变问题比较严重。

1、霉害现状

三号俑坑于1988年底开始正式发掘,次年春末夏初,随着气温升高,坑内开始长霉。二层台以下的壁面、地面局部出现发白现象,并长出大小、形态、颜色各异的霉斑,以白色粉状、粒状、绒毛状霉菌为主,夹杂有少量粒状绿色霉斑、绒毛状灰兰色、黑色霉斑和粉状黑色霉班。这些霉菌不断繁殖发育,形成大片的霉层。每次清除以后,很快又长出。

2、霉菌鉴定

用无菌皿从坑内采集上述各种形态、颜色的霉菌经实验室分离、纯化等步聚后,进行菌种鉴定。共检出霉菌九种:黑曲霉、青霉、茎点霉、黑根霉、黄曲霉、毛霉、腊叶牙枝霉、构巢曲霉、产黄青霉。

3、坑内长霉原因

根据现场测量和观察,坑内长霉的原因主要有以下几个方面:

(1)坑内温湿度条件有利于霉菌的生长繁殖。依据坑内空气温湿度一年多的监测结果,坑内相对湿度全年基本都在70%以上,有一百多天相对湿度高达100%。除冬季温度较低外,在17—3℃之间,全年其余时间,坑内温度均有利于霉菌的生长。坑壁和地面也很潮湿,这更适宜于霉菌的生长繁殖。

(2)坑内富有适宜霉菌生长的优良营养基。俑坑原为地下土木建筑结构,大量的棚木等木构材料在地下埋藏了两千余年,早已腐烂,其腐殖质在地下水的作用下,渗入土壤等物之中。发掘前生长在俑坑上面的植物的根系,深入地下几米,在坑内随处可见。这些都为霉菌的生长繁殖提供了极好的营养条件。

(3)坑内空气比较污浊。三号坑建筑密闭性能较好,厅内空气对流较差,厅内人员流量很大,引起的空气污染比较严重。含霉菌孢子的尘埃降落到温湿度皆宜、富有营养基的坑内,孢子便很快生长繁殖。

二 保护前土遗址现状分析

(一)坑内土壤物理化学性质

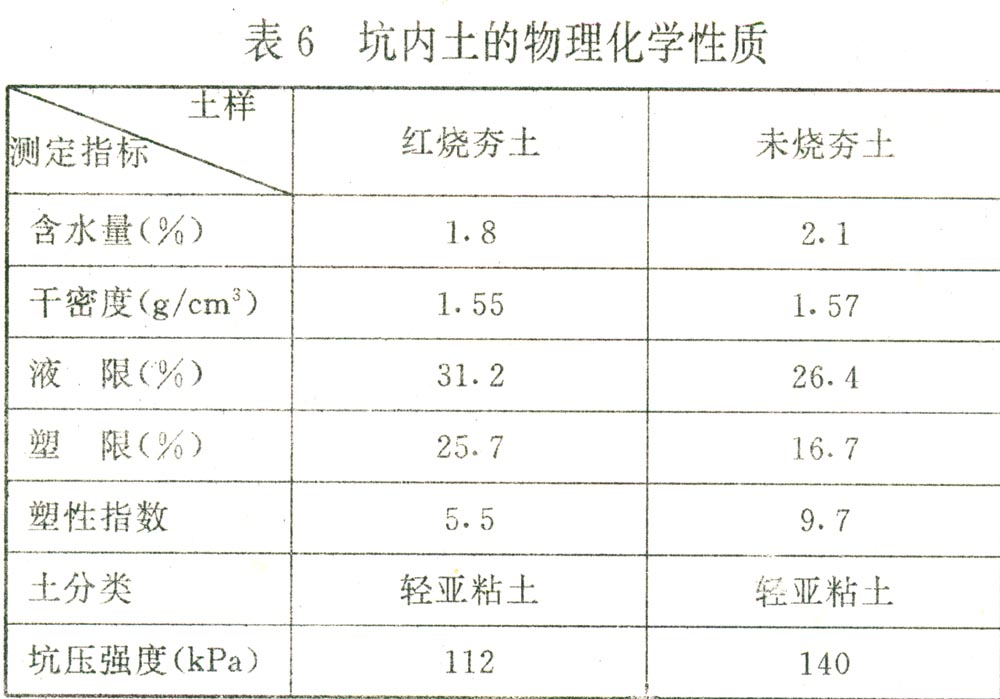

土的物理化学性质分析测试结果如下表:

(二)土遗址损害现状

一号坑前五探方发掘后不久,坑壁、隔墙便出现裂缝,到1987年,裂缝发展到遍及所有隔墙和坑壁,比较严重的地方有:在东壁的南边第一和第二门道之间及第二门道和第三门道之间的凸出部位,产生了较严重的裂缝,裂缝从上直至坑底,形成了约高3米、宽5米、厚1米的巨型裂块;在南数第一隔墙上(T1和T2方交界处)产生一裂缝,从隔墙南侧面看,裂缝延伸至隔墙底部,形成一上大下小的大裂块:在南数第六隔墙上(T10探方),产生了一长约3米、宽约10厘米的大裂缝,裂缝深近坑底,距隔墙南侧面30厘米左右,裂块上大下小;在北数第四隔墙上(T10方),出现了一长约11米、宽1—10厘米的裂缝,裂缝较深,距隔墙北侧面20—30厘米;在北数第三隔墙上(T19方),产生了一约长6米,宽1—8厘米的大裂缝,裂缝距隔墙南侧面约50厘米;在北数第一隔墙上(T20方),产生了一长约5米,宽1—7厘米的裂缝,裂缝距隔墙北侧面20—40厘米。由这些裂缝形成的裂块,遇较大的震动时,滑落、坍塌的可能性很大。另有许多走向各异的较小的裂缝。

一号坑土遗址产生的另一个问题是表层风化。从整体情况看,表面保存尚好。但局部产生了较为严重的风化问题,主要是北壁,尤以下部为重:有的部位呈疏松粉化状,有的地方出现薄片状裂片,甚至剥落。另外,东壁门道底部等处也发生了较轻的表层风化。

三号坑发掘后几个月内,开始出现裂缝,据裂缝产生初期对其增宽速度的测量结果:裂缝以每周一毫米的速率不断加宽。一年半以后(这时坑内土壤仍较潮湿),有的裂缝局部已超过6厘米,较严重的地方有下列两处:一是南厢房西端南北两壁,该处裂缝上面距壁面10—30厘米,裂缝延伸至下部约2米处的夯土层(裂块为回填土)后向外斜裂近乎到壁面。二是北厢房南壁中部,该处产生了两条较宽的裂缝,两裂缝的一端伸出壁侧面,另一端在距壁面约1米处相汇,形成的大裂块上端已凸出壁侧面达2厘米左右。其它部位也产生了一些危险性较小的裂缝。

目前三号坑土遗址表层风化比较轻微,在较潮湿的坑壁下部可观察到表面附有疏松粉状薄层,其余地方保存较好。

(三)土遗址损害原因

1、裂缝产生的原因

土是由固体颗粒、水和气体三相组成的、可压缩的颗粒组成体,其中所含的水有收缩水、孔隙水和吸附水。土所处环境湿度的变化,将产生一种不稳定的体系,通过自身含水量的增减,来达到一种新的平衡体系,在这个趋于稳定的变化过程中,土必然产生胀缩。环境湿度变化愈大,产生的胀缩也愈大,反之依然。粘土收缩水含量一般在20—30%之间,因此胀缩性很大。含水量的变化,不仅导致粘土密度的变化,而且也会影响到其强度、体积和压缩性。秦俑土遗址的土质为轻亚粘土,出土前在深3—5米的地下埋藏了两千余年,极其潮湿(经测定,隔墙表面高度处的土壤出土时含水量为19%),出土后暴露于较干燥的大气环境中,环境发生了很大的变化,因而在失水到新的平衡过程中,发生了较剧烈的收缩,并由回填土、夯土和原生土等构成的不均匀土质导致不均匀的收缩,这就是秦俑土遗址产生严重裂缝且多位于不同种类土之间的主要原因。另外,震动和重力的作用,也加剧了干裂的发展过程。

鉴于上述原因,土遗址出土后,采取塑料纸覆盖减缓干燥和进行必要的加固是防裂治裂的主要途径。

2、表层风化的原因

有多种因素能不同程度的引起土表面的风化,大体包括:温湿度、可溶盐、尘埃、微生物和有害气体等。在这些因素中,众所周知,冰冻和可溶盐对土的影响最大。从秦俑土遗址的土质构造和俑坑环境来看,遗址土中含有一定量的方解石,这是广泛地被称为易冻性的材料。而俑坑较为潮湿,一号俑坑年最低温度降到-4℃,冬季低于零度的天数多达23天以上。这就不可避免地在土遗址局部潮湿表面形成冰冻,造成冻胀压力(冰比其所形成的水的体积约大9%),引起土表面成片状剥落,当冰晶体融化后,使土表面有很高的孔隙比,其强度显著降低。在这种冰冻——融化过程的反复作用下,土遗址局部潮湿部位表层在短期内出现了较为明显的风化现象。

盐起源于土壤及其它材料中滤出的离子,盐也会从自然和污染大气中沉积以及由有机体代谢而产生。俑坑土遗址表层风化层和灰尘中含有较大量的石膏,在潮湿环境中,石膏会对土遗址产生一定的侵蚀作用。石膏范模中嵌入的钢筋很快生锈,在范模表面泛出铁锈色的事实已证明了这点。土遗址表面风化层中也含有少量的其它可溶性盐,对其有一定的风化作用。

俑坑内的降尘非常严重,并含有一定量的石膏和微生物等。不仅对土遗址表面有一定的化学侵蚀作用和容易引起生物损害作用,而且大量的尘埃降落到土遗址表面上后,一方面覆盖了土遗址表面上的考古迹象,另一方面降落到受冰冻等作用而变得多孔疏松的遗址表面以后,在除尘时,疏松的表面在机械力的作用下就会遭到损坏。因此,尘埃也是加速坑内土遗址表面风化的一个较为严重的因素。

微生物可通过分泌代谢产生有机酸或盐类化合物,污染腐蚀土遗址。一号坑整体比较干燥,几乎无霉变现象,但北壁局部生长的苔藓类低等植物对遗址表面有较大的危害作用。三号坑较为潮湿,霉变比较严重,遗址表面显现出的疏松粉化与微生物的活动有一定的关系。

大气中的腐蚀性气体被土遗址表面吸附后,在潮湿的环境条件下,形成酸碱溶液,它们与土壤内的碳酸盐等矿物反应形成可溶性盐,腐蚀土遗址。依据俑坑土质分析结果和对俑坑土表面风化问题的观察研究结果以及最近的大气监测结果,有害气体对俑坑土遗址的危害作用较小。

综上所述,一号坑土遗址局部表层的风化主要是由冰冻、可溶盐、灰尘和微生物协同作用引起的,三号坑是由潮湿、灰尘、微生物导致的。

三 保护试验与实施

(一)土遗址表层防风化保护的实验研究

土遗址表层风化虽是由环境因素引起的,但由于财力、技术等方面的原因,目前还不能很好地解决俑坑环境问题。因此,从土遗址本身着手,提高其抵御环境诸因素损害的能力,也就是用化学加固材料对土遗址表层进行处理,以增强其防风化性能,显得很有必要。下面就目前在土遗址、石质类文物保护中常用的、性能较好的几种材料在俑坑的试验研究结果分述以下。

1、有机硅树脂材料的试验结果

此试验由陕西省化学研究所和西北大学化学系进行,我馆配合试验。

(1)试验迹象与部位

试验迹象为弩弓迹、车轮迹。前者是1974年—1979年秦俑一号坑发掘时出土的。位于T19探方中间偏东处。弩弓木质部分腐化,留存弓背、弓弦等印迹。后者为1986年—号坑二次发掘时出土的,位于T21探方中部。车轮已腐化,遗存轮、辐等印痕。

(2)试验步骤及方法

①除积尘:用柔软毛刷沿迹象纹理方向小心去除表面尘埃。

②局部加固:车轮迹附近土质疏松,需重点加固。使用95%乙醇稀释的正硅酸乙酯(浓度为30%)滴渗,必要时使用针筒注射。用量视疏松程度变化,越是疏松的地方用量越大。

③SX—2材料加固:先用SX—2:乙醇(95%)=2:1的稀溶液进行喷涂。其目的是对迹象表层进行加固,对疏松部分进行再加固。喷涂量以土遗迹表面不出现可见液膜为度。第一次喷涂半天以后进行第二次喷涂,这次直接使用SX—2材料(SX—2材料本身是30%的溶液),其目的是对遗迹表层进行防水和加固。因此要均匀喷涂,用量以看不见液膜为止。根据情况还可进行第三次喷涂。

④喷涂固化剂:上述加固剂在土中的固化反应直接依赖于固化剂,因此要均匀喷涂。

⑤喷涂SAR—5:SAR—5的聚合度较高,渗透性较差。使用它的目的在于提高土遗迹表面防水防尘性能及表面加固。SAR—5用量过大会导致表面颜色加深,影响质感外观。使用SAR—5:乙醇(95%)=1:2的混合液对待处理的土遗迹均匀喷涂到表面发潮时停止。

(3)试验结果

经上述材料处理的土遗迹具有良好的防水性和一定的固结性,对外观质感几乎没有影响,同时保护层具有防止尘埃粘接、易于清除的作用。

2、PS材料的试验结果

此试验由敦煌保护所李最雄先生等亲自试验,我馆协助试验。

(1)试验部位和迹象

试验区位于一号坑T20探方G11过洞南边隔墙北侧面和北边坑北壁处。共选5个小试验区(A、B、C、D、E)。其中A、D试验小区位于隔墙北侧面,B、C、E试验小区位于北壁。各试验小区状态如下:

A区:上部红烧土,下部夯土,近地面处微潮湿。

B区:上部干燥,下部微潮湿,下部表面泛白。

C区:上部红烧土,中部夯土,下部微潮湿,下部表面灰白。

D区:干燥夯土,上面,即隔墙表面,曾喷涂过聚醋酸乙烯酯乳液,呈壳状,厚约2—3毫米。

E区:干燥夯土。

(2)现场试验工艺

PS材料模数:4.0,有效成份含量:22.94%。用水将PS材料稀释4倍后进行喷涂。其用量视渗透情况掌握。在每个试验小区的不同区域,分别喷涂一遍、二遍、三遍,以便进行对照。每次喷涂时须等前次喷涂区干燥。

(3)试验结果

喷涂一遍、二遍或三遍的区域,从外观状态上看,基本无区别,只是喷涂遍数越多,强度越大。经过PS材料处理的土遗迹,强度增加明显。喷涂时干燥且渗透性好的部位,喷涂后已近半年,外观质感无变化,喷涂时微潮湿的部位(A区下部),喷涂后不久,表面出现轻微的泛白现象,原喷涂过聚醋酸乙烯酯乳液的A区和D区上面(即隔墙表面),喷涂后泛白现象严重。

3、丙烯酸酯类材料的试验保护结果

此试验保护工作由单伟老师等进行,主要针对炭化遗迹,对其周围土壤也进行了保护处理。

(1)处理的主要迹象

处理的迹象均位于一号坑前五个探方内,主要有:G2(过洞编号)车轮迹、G7四分之一车轮迹、G9车轮迹、六个车身轮廓等迹象多处。

(2)方法步骤

①表面清洁处理:用吸尘器将表面和缝隙内的灰尘清除干净。

②用滴管滴注1号文保涂料(粘度较小)。集中一处连续进行,面积不宜太大,否则涂层一干就无法继续渗透,滴注表面即将出现液膜为止。

③1号文保涂料滴注2天后,即基本干燥,再用2号文保涂料(粘度较大)适度滴注。

(3)结果

经丙烯酸酯处理的遗迹,表面强度明显增大,颜色轻微加深。长期以后表面形成硬壳状,局部出现裂隙现象。

4、小结

从以上三类材料在俑坑土遗址上的试验结果来看,均具有保护土遗迹的一定效果。它们各有优缺点,其中有机硅材料防水性能较好。PS材料为无机材料,与土壤相溶性较好,抗大气老化性能也较好,但用在较潮湿或难于渗透的土遗址上,表面产生泛白问题。丙烯酸酯类材料由于质量(德国生产的ParaloidB72材料配成溶液后,粘度很低,渗透性能好,用于加固干燥的小土块取得了较好的效果,只是颜色微有加深)和与土壤性质相差较大等原因,渗透性较差,干后表面形成硬壳状,在土迹上的保护效果不如前两者,尤其是当它老化后,土遗址表层再发生风化时,很难对其再采取较好的保护措施进行处理。但用在俑坑炭化、朽木类迹象上效果较好,可使松散的遗迹固结为一体,即使再剥落了,也有利于粘接复原。鉴于上述各种材料的不同性能,可将它们分别用在俑坑中状况不同的迹象保护上,如:对于受潮湿、冻融影响较大的遗迹,可在其干燥季节采用有机硅树脂材料进行处理;对于疏松干燥且不受潮湿影响的土遗迹,采用PS材料进行加固处理;对于遗址上的松散朽木或木炭迹象,采用丙烯酸酯类树脂进行加固处理。以上材料也可根据具体情况复合使用。值得一提的是,在遗物能维持得住原状的情况下,应尽量不采取外来手段进行处理,这也是基于日后可能会有更好解决办法的道理。

(二)土遗址裂缝治理措施的研究与实施

面对土遗址裂缝日益严重的危险情况,对其进行加固治理不容待慢。化学加固法,实验研究周期长,对于走向曲折、复杂裂缝的加固,实施难度也相当大,并且就目前可起加固作用的几种材料来看,都存在着这方面或那方面的不足,容易给土遗址的长久保存带来不利因素。物理加固法,不如化学加固后美观,但工艺简单,易于实施,加固后不会给土遗址带来任何副作用,容易以后更换,实施更好的保护方法,有利于土遗址的长期保存。相比之下,物理加固法比较适宜土遗址裂缝的加固治理。因此,我们选择物理加固法对俑坑土遗址裂缝进行了加固治理。

1、一号坑隔墙的临时加固

由于当时前五探方的地面上保留有许多遗迹,并对现存隔墙又不能有任何损伤,于是我们采用了“U”型和“H”型支架对隔墙裂缝较为严重的十几个部位进行了临时性支撑防护。“U”型支架用于过洞内地面无遗迹处;“H”型支架用于过洞内地面有遗迹处,并根据遗迹高度确定连接支架两端支柱的横杆高度,使支架更隐蔽些。共加支架18个。加固隔墙长度约100米,面积约300平方米。加固前支架均经防腐处理,加固后进行了作旧处理。

这种加固法,工艺简单,加固强度也大,但美观性较差,不宜作为土遗址的长期加固措施。

2、一号坑隔墙的重新加固

用“U”型和“H”型支架对隔墙加固,虽起到了加固隔墙、防止裂块坍塌的作用,但有碍于观瞻,并影响过洞内陶俑的准确复位。于是我们在对锚固、喷锚、围栏加固等方法调研的基础上,制定出了重新加固隔墙的保护方案,在征得上级主管部门同意后,对一号坑隔墙进行了重新加固。共置加固架20个,加固长度约100米,面积约300平方米。加固方法是:先在隔墙两测地上预埋地桩,在隔墙约三分之二高度处用无振动钻打孔,然后在隔墙两侧面各置一厚6毫米、宽20厘米的钢板,上面用18#钢筋穿过钻孔相拉,下面用螺栓通过地桩相夹(其用力大小以托扶裂块为度,防止用力过大造成托架以外裂块的碎裂),将裂块固定住,最后进行作旧,并对裂缝进行充填处理。用此法加固的隔墙获得了较好的效果。

就加固俑坑隔墙而言,此法与锚固法相比,施工工艺简单,并接近或达到锚固法的外观效果,加固质量易于检查,安全可靠,加固强度大于锚固法,耐久性也好。

3、一号坑东壁的加固和复原

一号坑东壁有两处产生了巨型裂块,裂块厚度均达1米以上,若用锚固法,需打3米以上的锚眼,实施难度极大。若用网状钢架,上端通过与看台下的基础墙相连来进行加固,工艺简单,加固强度也大。于是,经过进一步调查研究,我们采用此法对东壁进行了加固。

在进行东壁加固之前,为了减轻东壁壁面压力,改善观众在前台上对军阵锋前的参观效果,对原建大厅时在东壁上面堆积的厚1.5米的填土进行搬除。之后,对东壁门道之间的四处凸出部位进行了全部加固,加固面积约148平方米。具体方法是:依据东壁门道之间凸出部分的高度和面积。加工数根8#槽钢作为立柱,按照槽钢的宽度和厚度,用手电钻在坑壁上钻眼、刻槽,将槽钢嵌入坑壁,并与坑底预先埋置的地桩相连,然后根据槽钢立柱之间的尺寸和坑壁形状,加工扁钢,将其电焊或通过螺柱固定于槽钢立柱上,构成网架结构。在坑壁上面表土之下,用水平向的槽钢,一端与立柱顶端相连,另一端固定于大厅看台下面的档土墙上,使网架起到加固坑壁裂块的作用。最后用麻刀泥进行充填、作旧处理。

此加固法工艺较简单,加固后安全可靠,若作旧得当,也可获得较好的外观效果。不足之处是,与锚固法相比,土遗址表面损伤较大,对表面迹象较多的土遗址不可使用。

为了恢复俑坑土遗址的完整性,有助于观众了解当初俑坑的构筑情况,又以考古资料和遗迹为依据,分别采用不同的方法,对两处进行了复原:对南第一和第二门道之间的残存二层台,用土、砖进行了复原,复原面积约20平方米;对南边第二与第三门道之间凸出部分,用方木和圆木进行了木构架的复原。复原面积24平方米。方法是:先用前述方法进行加固,之后用螺栓将方木紧固于槽钢立柱上,构成原建筑的立柱,在其顶部分别用短方木和短圆木进行原仿木和原棚木的复原,最后进行作旧处理。经过此法复原后,不仅使观众对俑坑东壁原构筑情况一目了然,而且消除了对加固架作旧后在土遗址表面上留下的处理痕迹,是利用综合方法治理土遗址的一次有益尝试。

4、三号坑的加固治理

一号坑东壁加固之后,接着又对三号坑马厢房北边隔墙和北厢房南壁产生的危块进行了加固,加固面积约42平方米。对南厢房西端过道两侧的回填土危块去除后,进行了再复原,复原面积约28平方米,加固和复原方法基本类似于一号坑的加固和复原方法,只是根据三号坑的具体情况,在一些环节上作了改进,如北厢房南侧面的加固,以槽钢作立柱,用螺栓将宽15厘米的薄钢板与数根立柱连为一体,增大了加固托扶面,又便于以后折卸或更换。

由于三号坑在加固时,土遗址正处于干缩阶段,因而加固之后,又出现了一些小裂缝。为了减缓土中水分沿着裂缝过快的蒸发,防止土遗址产生较大的收缩,以及为了改善参观展出条件,对出现的裂缝又进行了充填处理。方法是:对平面上的裂缝,用粉土沿着裂缝流入裂缝内,充满为止;对竖面上的裂缝,用麻刀泥填塞。

经过以上治理,有效地维护了俑坑土遗址,并使俑坑展出效果大为改善。

四 结论

1、通过此项研究与实施工作,基本掌握了俑坑的环境状况,弄清了影响土遗址保护的主要因素,获得了大量对文物保护具有指导性的资料。

2、通过土遗址表层的化学保护试验研究,明确了几种不同材料的适用条件,为土遗址的保护积累了技术和经验。

3、通过对土遗址裂缝的加固治理和复原,有效地防止了裂缝的蔓延和裂块的坍塌,使俑坑土遗址得到了较好的保护,很大程度上改善了俑坑的展出效果。工作中摸索出的钢板相夹治理隔墙裂缝、网状钢架加固东壁、网状钢架加固结合木构建筑复原治理东壁二层台等方法,施工方便,安全可靠,实用性较强,不仅适用于俑坑土遗址的保护,也适用于其它类似土遗址的加固,为土质类文物的保护增添了新的经验和技术。然而,以上方法用来加固俑坑内有的裂块尚不适宜,如坑边壁上产生的较薄较小的裂块,我们准备采用其它方法如锚固法,进行加固治理。

(执笔:吴永琪 张志军)

(本文原发表于《文博》1995年第1期,收编时进行过修改)

秦俑学研究/秦始皇兵马俑博物馆编.—西安:陕西人民教育出版社,1996.8