秦俑三号坑防霉保护初探

谢炜,周铁,耿继仓

现场文物遗址霉害的防治,是以往文物保护工作涉及较少的课题之一。秦俑三号坑在发掘时和清理之后,其中的文物、坑壁和其它遗迹表面,程度不同地有霉菌生长和繁殖。若不及时治理,就会产生一定的危害。为此我们协作进行了初步的试验和研究,选用防霉一号药剂,对三号坑采取了局部防霉处理措施,成功地抑制了霉菌的生长。本文仅就三号坑的霉害及其防治问题,概括一下我们的工作。

一 霉害现状

秦俑三号坑于1988年底开始挖掘,次年春末夏初,随着气温升高,坑内开始长霉。坑壁、地面及陶俑表面,出现了肉眼可见的霉斑(大小在0.1—1厘米之间)。其形态、颜色各异,以白灰色为主,夹杂有少量的绿、黑、黄等霉斑。这些霉斑逐渐连接成片,坑内宛若结霜一般。面积达一千多平方米。每次清扫后不久,又长成一层,周期半个月左右。十月份以后,周期为一个月左右。

三号坑内生长的霉菌,其危害主要有以下几个方面。首先,霉菌生长所产生的各种分泌代谢产物使兵马俑身上和坑壁上产生了污点或特殊的污斑(白、绿、灰、黑、青等),明显改变了兵马俑残留的珍贵颜色,即使进行清洗处理,污斑也无法完全去掉。再者,生长在兵马俑身上和坑壁上的霉菌,许多都能产生有机酸分泌物。例如,青霉和曲霉等产生草酸(C2H2O4·2H2O、Oxalic acid)或柠檬酸(C6H8O7·H2O、Citric acid)。这些复合酸对陶俑表面和坑壁的表面造成表面剥离或酥粉,结构变的松散、机械性能大大减弱。另外,它还使得兵马俑及俑坑内的各种考古学迹象变得模糊不清甚至消失。因此,对兵马俑三号坑内的霉害进行防治,已刻不容缓。

二 形成霉害的原因

对坑内霉菌大量生长和繁殖的原因,我们进行了调查和分析,认为主要有以下几个方面:

1.空气温湿度有利于霉菌的生长。

霉菌最适宜生长的温度为25—30℃,相对湿度为90%以上①。

1989年7月至今,我们对秦俑三号坑内的空气温湿度作了连续监测。

一年多来,三号坑一直处于高湿环境,每日平均相对湿度大多在95%以上,最低也在83%以上,一年中,曾有110多天发生了相对湿度达到100%的情况。这是霉菌生长的极佳条件之一。

温度随季节变化较大,但日变化却较小,基本上都不超过1℃。夏季,温度高于25℃的时间在50天左右,其余均在20℃以上,这对霉菌的生长也极有利。春秋两季,平均气温不低于10℃,大多在15℃以上,霉菌也可以持续,缓慢地生长。

2.坑壁PH值适于霉菌生长:

大多数细菌、放线菌的最佳生长酸度范围为PH=7.0—7.5,而霉菌为PH=4.5—6.5②。

经测定三号坑壁及地面表层的PH值为6.0—6.5,是弱酸性。这样的弱酸性不利于细菌和放线菌的生长,而对霉菌生长却比较适宜。

3.具有霉菌良好生长的营养条件:

三号坑发掘前,原坑上及附近有许多树木及杂草生长,其中一些树木的根已扎入三号坑中,这些树木的根须和原三号坑构筑用的立柱、枋木、棚木、席子以及兵器柄等植物材料③,在泥土中逐渐腐烂、分解,有机质不断地向周围扩散。另外,还有飞入或爬入坑中的蟋蟀、蜈蚣、蝽蟓、蜘蛛、蚊蝇、甲虫类和飞蛾等十多种小动物及其排泄物和尸体等。都是霉菌生长的良好有机养料。

4.空气中霉菌污染严重

我们对展厅内和坑内空气中的微生物分布及含量情况进行了测定。

测定方法采用沉降——平板技术:将盛有查氏培养基的无菌培养皿放在要检测位置,打开培养皿盖子,使培养基表面在空气中暴露5分钟。然后盖好盖子,置28℃培养箱中,培养48小时后计算其菌落数,根据下式计算出空气中的霉菌数量

N=10×n/πR2

N—含量,单位:个/平方米

n—观测到的菌落数

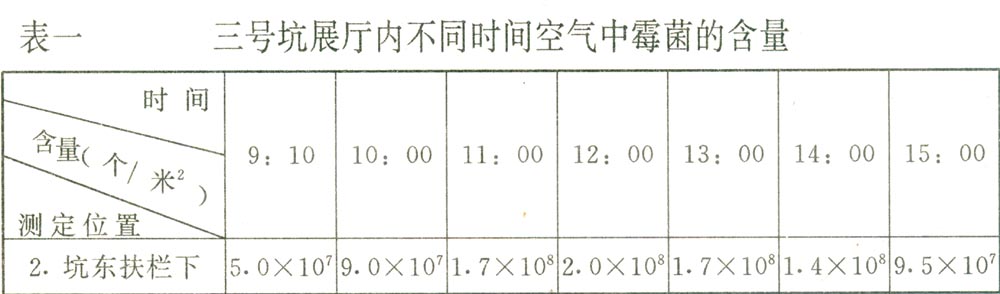

用这种方法,在一天内的不同时间,对同一位置空气中的霉菌的数量进行了测定,结果见表一:

将该测定结果与相应时间展厅内的人数作一比较,反映了游人同展厅内微生物污染的关系。

用同样方法,在同一时间(上午11:00),对各点进行测定,结果见表二

表二数据说明,游人常去的扶栏附近,空气中微生物含量较高,离游人较远的坑内,空气中的微生物含量较低,前者约为后者的十倍左右。结合表一不难得出下述结论;游人大大加剧了空气中微生物的污染。

综上所述,秦俑三号坑既有较为有利的温湿度环境和适宜的PH值,又有丰富的营养物质,因此空气中沉降下来的大量杂菌,以及土壤中原有的土壤微生物就会在坑中快速生长繁殖。

三 防霉保护试验

1.三号坑霉菌的分离和鉴定:

为了掌握三号坑内霉菌的种类,以便能够有针对地采取防治措施,我们分别在三号坑坑壁、地面及陶俑身上采集霉菌样品,进行了分离和鉴定。其主要步骤如下:

用无菌棉签,采用无菌操作技术迅速揩取各表面生长的霉菌,放入盛有无菌水的试管中,并用无菌棉塞塞紧。将采来的样品制成各种稀释度(10-1,10-2,10-3,10-4,10-5等)的含菌溶液,经涂布、培养、分离、纯化至纯培养进行菌种鉴定。采样地点如下:车马房右骖马腿部,车马房左驸马尾部,南厢房陶俑背部和腿部,车马房南侧坑壁,南厢房西侧和北侧坑壁以及南厢房正中地面。

从上述各部位共检出霉菌九种。鉴定结果如下:

黑曲霉 (Aspergillus niger)

青霉 (Penicillium sP)

茎点霉 (Phoma sP)

黑根霉 (Rhizopus nigricans)

黄曲霉 (Aspergillus flavus)

毛霉 (Mneor sP)

腊叶牙枝霉 (Cladosporium herbarum)

构巢曲霉 (Aspergillus nidulans)

产黄青霉 (Penicillium Chrysogenum)

鉴定结果将是我们选择防霉剂的一个重要依据。

2.防霉剂的选择:

在一定范围内防止和杀灭发生灾害的微生物,较为有效的方法有多种。但考虑到对新出土文物遗址现场保护的特殊需要和要求,以及文物一次性灭菌不能排除再度被侵害的可能,从简便、实用、易行、对文物无害的角度出发,如何选择适用的防霉药剂便成为这项工作的关键。

从文物保护的要求出发,我们希望选用的化学防霉剂应具有如下主要功能:

①较低的浓度就能对形成文物霉害原因的许多霉菌显示出杀菌效果或阻止其发育。

②对于各种条件,药剂的性质要稳定,特别是对光、热、氧、水、酸、碱等的作用不发生变化和分解,效力不会降低。

③对各种文物的质地不会使其产生变质、分解、腐蚀以及其它不良影响,也不会改变文物处理的外观和质感。

④毒性低,能够放心安全地使用,不会刺激人的皮肤和眼睛。

为了选择兼具以上性质的防霉剂,我们进行了资料调查④⑤⑥⑦,对国内外众多的有关防霉剂的理化特性、防霉效果、毒性及使用方法等进行了分析和对比。我们在西安近代化学研究所合成国外某种防霉剂化合物的基础上,在该所合成了一种使用方便、防霉效力高的防霉药剂——防霉一号溶液制剂。使用时可用水以任何比例稀释为无色透明水溶液。根据国外资料介绍和我们的测定,防霉一号药剂的有效成份具备以上文物保护要求的特性。

①防霉效力高,在很低的浓度(5—50ppm)就能阻止多种主要霉菌的生长和发育,其杀菌效力甚至优于杀菌效力较强的醋酸苯汞[C8H9HgO2]。

②化学性质稳定,很难与其它物质发生反应,在酸碱条件下也不分解、不挥发,耐热性为295℃以上,因此对文物不会产生不良影响,又有持久的效力。

③防霉一号药剂在稀释施用时为无色透明液体,无气味,因而不会使文物外观发生变化,非常适合于游人参观的现场文物遗址的使用。

④毒性很低,安全性极高,这是国外长期对动物和人体进行毒性试验新得的结论。我们测定的急性口服毒性LD50为4.7克/公斤。

我们认为,防霉一号作为文物保护的一种防霉剂是很有希望的,因此,我们采用防霉一号药剂对秦俑三号坑进行了防霉保护的探索性试验。

3.三号坑防霉保护实验:

①防霉一号最低抑制浓度的测定(MIC)

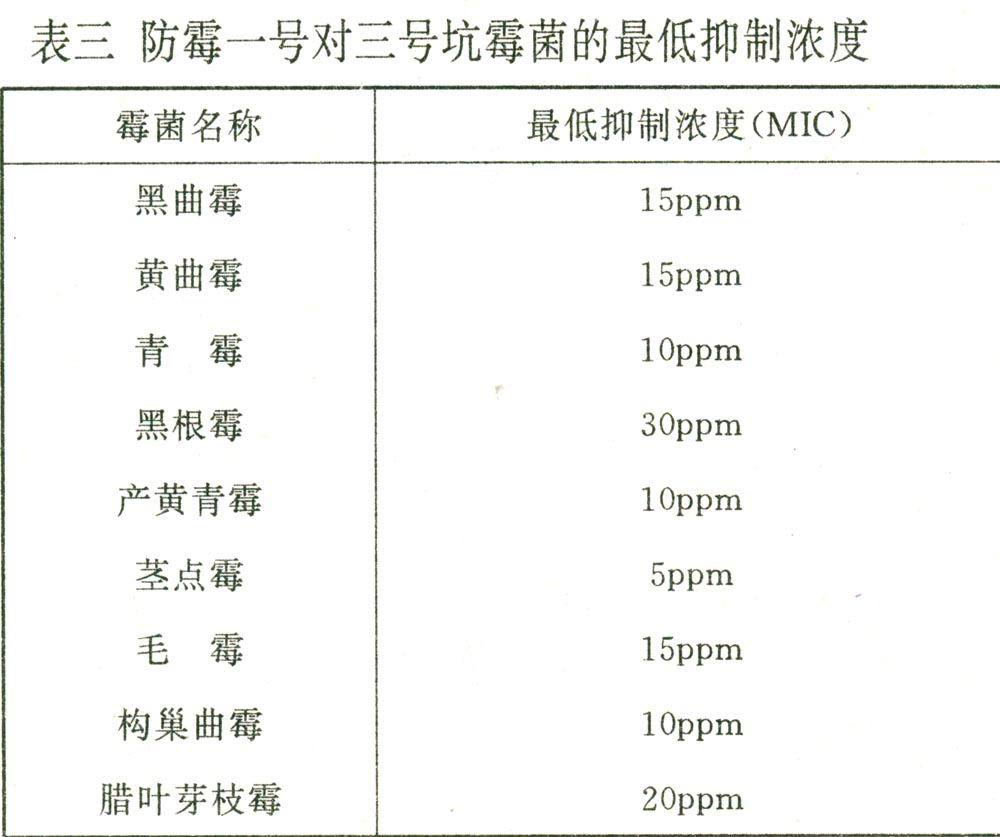

我们用从三号坑中分离出来的霉菌,做了防霉一号对它们的最低抑制浓度(即药剂阻止或杀死霉菌的最低浓度)实验,结果见表三:

从表中可以看出,防霉一号对坑中各种霉菌的最小抑制浓度都很低,即对三号坑中的霉菌在离体条件下具有极高的杀菌效力。然而,在实际使用时,将防霉一号施加到被试验的材料上后,实际的效果比预期的效果要差。这主要与防霉剂的应用技术等因素有关。

②试验及结果

试验部位:

1.长廊南面及西南角坑壁上

2.北厢房北面坑壁上

3.长廊南面地面上

试验结果及方法:

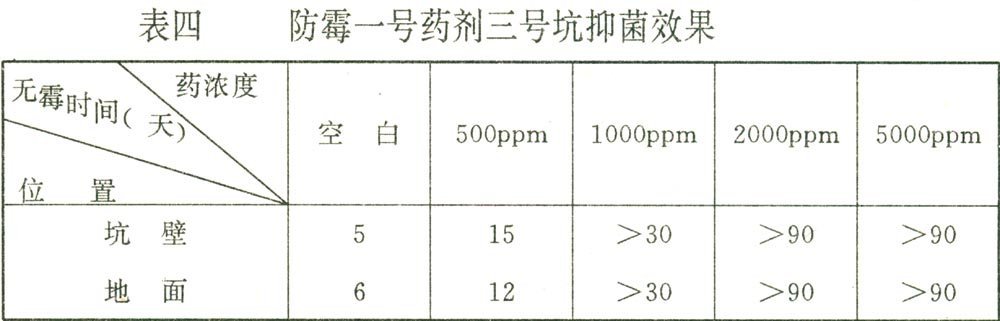

我们将试验部位按50×50厘米大小划出方格编上序号,在相邻部位设空白对照,然后在不同编号的方框内喷施不同浓度的防霉一号药剂,药液浓度分别为:500,1000,2000,5000ppm,坑壁和地面施药量控制在50ml/m2以内。经夏季90天的试验观察,结果见表四。

由表中可以看出,各试用浓度的防霉一号药剂在三号坑内不同部位,均显示出不同程度的防霉效果。尤其当浓度为2000ppm以上时,无霉时间可达三个月以上。

四 讨论

从实验结果可以看出,防霉一号药剂在三号坑局部应用时,用2000—5000ppm的浓度直接施用,防霉效果相当显著。对文物遗迹的质地和外观等都无影响。只要在每年的春末夏初喷施一次防霉一号药剂,三号坑内的霉害基本就能够得到控制。这对我们今后放大试验,提供了可靠的依据。

由于防霉一号不挥发,不会被光和酸碱等因素分解,因此,将它均匀地喷施到被保护的表面上,药剂不会在短期内失去,药效就能较为长久。日本、美国的研究表明,将防霉一号药剂以2000—5000ppm的浓度与涂料混合,无霉时间可达1—2年。因此,将防霉一号同文物保护涂料或土遗址保护材料配合使用,效果可能更好。这有待于我们今后进一步的试验和研究。

因为防霉一号药剂具有高效、稳定、实用、对人体和文物安全等优点,可望成为今后文物领域新一代的防霉药物之一。

本文的完成得到西北大学生物系微生物分类室张星群同志和陕西省卫生防疫站肖红同志在微生物学实验方面的大力帮助,文中照片由秦始皇兵马俑博物馆杨异同同志提供,在此一并致谢。

(责任编辑 延斌)

①武汉大学,复旦大学生物系合编《微生物学》,高等教育出版社,1979年版,第六章。

②陈华癸、李阜棣等编《土壤微生物学》,上海科学技术出版社,1979年第一章。

③秦俑考古发掘队、秦始皇兵马俑博物馆编《秦始皇陵兵马俑》,1983年 P3

④马震瀛编《防霉剂手册》,轻工业出版社,1988年等。

⑤[日]井上真由美著《微生物灾害と防止技术》,工学图书株式会社版,1977

⑥Robison H·Jetal,Ecotxical Environ S afety 1 (4),47l,1978

⑦The Merck lndex Loth Ed (1983)。

(本文原发表于《考古与文物》1991年第5期)

秦俑学研究/秦始皇兵马俑博物馆编.—西安:陕西人民教育出版社,1996.8