青铜文物胶接复原技术研究

夏文干

胶粘剂的使用在我国已有四千多年的历史。最初人们使用的是天然胶粘剂,如:用生漆与淀粉混合胶接木材、陶瓷。约三千年前的周朝时期用动物胶胶接、密封木船缝。在秦陵二号铜车马上我们也发现了胶接的痕迹,如:辖的活动方形销与辖的配合部位,为了防止活动销从销孔中滑出,秦代的工匠们使用了一种固化后呈坚硬的白色块状胶粘剂将销胶接在辖孔内。因此,胶接是一门古老的技术。然而它经过几千年发展其进步并不快,到了十九世纪四十年代,由于高分子化学的迅速发展,胶粘剂用于结构胶接,从而逐步涉及到其它学科,成为一门边缘学科。

用合成胶粘剂胶接修复一般文物是比较晚的,在我国大约是六十年代后期的事情。最近几年用胶接修复文物逐渐为人们所认识,使用面也不断扩大,这主要是胶接修复文物有以下优点:

1.不损伤珍贵文物表面,基本上能保持文物出土时的面貌。

2.材料来源方便,成本较低,基本上不产生公害,不产生对文物的腐蚀。

3.适用面广,没有特殊工艺要求和特殊工艺设备,为不同地方类似修复奠定了基础。

4.操作简单,人员仅经过简单培训就可以工作。

5.由于没有特殊工艺要求,因此,便于今后万一情况下损坏可进行再修复工作。

6.对被修复材料的化学成份没有特殊要求,胶接几乎可以将任何两种材料连接在一起。

7.胶接是整个面受力,因此受力均匀,基本上不产生应力集中现象,有利于文物长期保存。

虽然胶接有一系列优点,但是将它应用到一级文物修复上,特别是青铜文物修复,阻力仍然是相当大的。这除了人们习惯的偏见,对胶接可靠性表示怀疑之外,没有好的表面处理、好的胶粘剂、胶接接头和胶接工艺也是一个重要原因。另外,在大型一级青铜文物修复上也还没有采用胶接的先例,这种修复又与一般工厂中的构件修复有明显的差别,因此,研究一种适合于大型青铜文物修复的表面处理、胶粘剂、胶接接头和胶接工艺是十分必要的。它必将为我国大型青铜器文物修复开辟一条新路。本文将对我们在这些方面的研究作一概述。

一 胶接的可靠性

任何一种胶接件的使用寿命是众所关心的事,然而胶接件使用的环境条件和受力条件是十分不相同的。它将碰到水(或水汽)、热、冷、紫外光、臭氧、腐蚀性气体、应力……等介质。这些介质作用又各不相同,同时,每一种胶接件的寿命又依据被胶接材料、被胶接材料的表面处理、胶粘剂、胶接接头形式和胶固化工艺,以及胶接接头尺寸等不同而不断变化。因此,国内外至今还没有一套推算胶接接头寿命的方法。不过人们在几十年实践中积累了丰富的经验,国内外普遍认为,对于通用的金属胶接接头,水(或水汽)是引起接头破坏的最重要的因素,热则加速这种作用。

对于国家一级青铜文物,无论在复原、复原后保管,还是在展览过程中都必须采取措施避免有害因素的作用,使它进一步受到损失。为此,在复原工作方面我们将在下面各节中叙述对被胶接面的表面处理、胶粘剂、胶接接头形式和固化工艺都努力考虑提高近期胶接强度和长久胶接强度的研究情况。这里仅就一些影响胶接接头耐久性的一些因素作扼要论述:

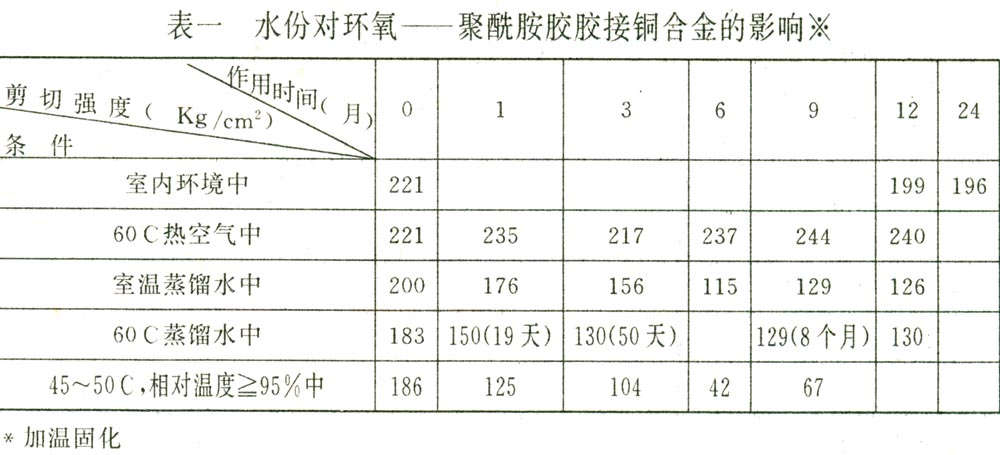

水份在自然界中是无处不存的。它对文物修复界目前普遍使用的环氧——聚酰胺胶粘剂胶接铜合金的影响数据列于表一。

从表一可见,(1)水(或水汽)使胶接强度显著降低,热是有明显加速接头强度降低的作用的;(2)单一的热或关中地区室内气候条件,由于年平均湿度较小,它对胶接接头的强度影响较小,室内两年胶接强度仅降低11%,热空气中一年胶接强度提高8.6%,无论胶接强度降低还是提高,在这两种条件下,胶接强度都已趋于稳定;(3)湿热的综合作用比单一的纯水对胶接强度的影响大。水份作用到一定时间以后反应趋于平衡,胶接强度也就不再继续降低。所以,必须避免水份的存在,特别是水份与热同时存在。

虽然在室温条件下室内水份较少,对胶接强度的影响不大,但是我们仍然应该避免它的破坏作用。在保管和展览过程中不允许水(或水汽)的存在,这不仅是为胶接考虑,更主要的是为文物自身的寿命着想。因为大量的氧气的存在(显然它的浓度比埋藏在7—8米深的土层内高),势必加速金属的进一步氧化;附着在青铜文物上的各种少量盐类加上水(或水汽)就会产生无数个微电池,加速金属的腐蚀,因此,隔绝水份和氧气是非常重要的。

另外,倘若文物在展览过程中没有密闭的外罩,参观人员呼出的大量二氧化碳酸性气体,也将造成进一步腐蚀。我国的煤含硫量最高达5.96%,最少的也有0.67%,燃烧时产生强腐蚀性气体,反应式为:

S+O2=S02

SO2+H2O=H2SOz3

2H2SO3+O2=2H2SO4

2H2SO4++Cu=CuSO4+2H2O+SO2↑

同时,煤燃烧时也产生酸性二氧化碳气体。煤是我国目前城市、农村普遍使用的燃料,所以腐蚀性气体是客观存在的。由于有以上一些直接危及文物长期保存的因素,所以必须将其密闭放在一个干燥的环境中,最好通入惰性气体(如:氮气)进行保护。这样,可以基本避免有害气体、水份的作用,从而胶接接头的耐久性和文物的保存期都可以长久。

至于冷、热、紫外光对胶接接头耐久性的影响问题已有实践证明,具有一定韧性的改性环氧胶,能够抵御冷热变化所造成的应力,某野外使用的军品用坏氧胶胶接已经有廿年历史了,至今完好。何况文物都放在室内温差远比室外小,造成的应力也就更小,寿命也就会更长;金属能遮蔽反射紫外光对胶缝的作用,所以资料表明,它们对一般环氧胶胶接金属接头基本上无破坏作用。

外力对胶接接头是有影响的,但是对于文物除它承受自身重量外,一般是不存在外力的,而且文物的一些构件气孔、夹渣较多,氧化极其严重,有的甚至只有氧化物了。为保持文物的完整性和出土时的原貌,只能用胶将它们连接在一起,这样的构件显然也不允许受外力作用。

综上所述,胶接修复文物应该是可靠的。

二 文物胶接的表面处理

被胶接物的表面处理是胶接非常重要的工序之一,表面处理的好坏直接影响初始和长期胶接强度。这种表面处理通常可用砂布打磨、喷砂、酸液浸洗或碱液浸洗等方法去除金属表面的疏松氧化物,产生有利于胶接的活性表面。对于文物需要复原的断口部份,其外表形状犬牙交错,靠近断口处往往有许多珍贵的彩绘,这就说明文物的胶接表面具有一定的特殊性。常用的表面处理方法不适用了,必须研究新的表面处理方法。我们将被胶接文物的表面处理方法分为表面清理和表面处理两部份。

(一)被胶接文物的表面清理

经过几千年地下埋藏的青铜文物,断裂部份的氧化程度是各不相同的,化学成份也是有不同的,但表面的清理方法是大同小异的。下面我们以铜车马为例予以说明。

从分析铜车马所含各种化学元素中我们知道,它含铜在84—87%左右,含锡在9—12%左右。铜车马断口处及一些表面经过两千多年的地下埋藏已经不是原来的物质了,而主要是碱式碳酸铜、氧化铜、氧化亚铁及其它杂质氧化物,如:Fe2O3|SiO2和Sb2O3。锡虽然在空气中一般是不容易氧化的,但在地下埋藏有水、氧和金属杂质(如:铁)的作用,也将产生电位腐蚀而被氧化。这些主要化学反应是:

2Cu+O2=2CuO(黑色)

4Cu+O2=2Cu2O(棕红色)

在含有二氧化碳的潮气条件下:

2CuO+CO2+2H2O=Cu2(OH)2CO3·H2O(绿锈)

这种分布在高低不平断面上的绿锈既不溶解于水,也不溶解于一般的有机溶剂,200℃时它开始分解。因此,我们只有将它转化为溶于水的物质后才能比较容易地清除干净。例如,其中一个反应是:

Cu2(OH)2CO3·H2O+4HCl=2CuCl2+4H2O+CO2↑

CuO+2HCl=CuCl2+H20

同时产生的副反应是:Sn+2HCl=SnCl2+H2↑

在这三个反应中生成的CuCl2和SnCl2都是水溶性的,而且可以溶解于某些有机溶剂,这样我们就能够比较容易地将它们清除掉了。但是,一般断口上铜锈很厚,若开始直接用酸液处理,既需大量酸液,又可能造成花纹或其它损坏,时间也长,所以宜先用机械清理除去绿锈,在局部深凹处工具无法清理,或者速度慢,则再以一定浓度的盐酸溶液擦洗几遍绿色物就可清除干净。配方是:

盐酸 5毫升

有机溶剂等 95毫升

对于酸液浓度与清除效率效果的关系是,浓度大,清除绿锈快,同时表面发黑严重;浓度小,清除绿锈慢,表面发黑轻。经过酸洗处理后的表面,再用相同的有机溶剂清洗几遍。发黑的地方再用工具稍加处理就基本上可以呈现干净的有金属光泽的表面。尔后,再用三级纯丙酮清洗。

至于在表面清理中我们使用了一定浓度的有机溶剂盐酸溶液会不会造成腐蚀后遗症?我们认为是不会的。理由是:

(1)表面清理后,我们用适当的溶剂多次清洗,而且盐酸本身容易挥发。

(2)在下面将述及用偶联剂处理被胶接面,偶联剂也能与盐酸成盐,反应是:

H2N(R1)Si(OR2)3+HCl→HCl·H2N(R1)Si(OR2)3

这种盐只要没有水份存在是比较稳定的。

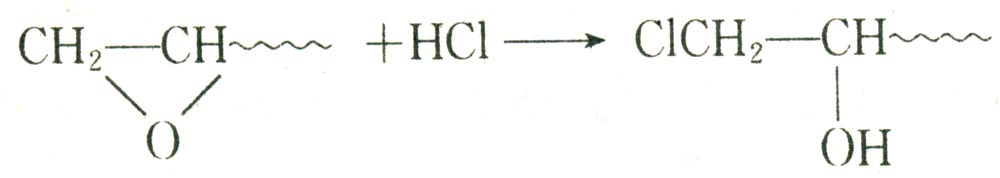

(3)盐酸与环氧胶粘剂中的环氧基反应,这种反应室温下就能快速进行,比固化剂与环氧基的反应速度快(固化剂与环氧基反应需要加温才能充分进行),因此,盐酸能彻底消耗掉。反应为:

(二)被胶接文物的表面处理

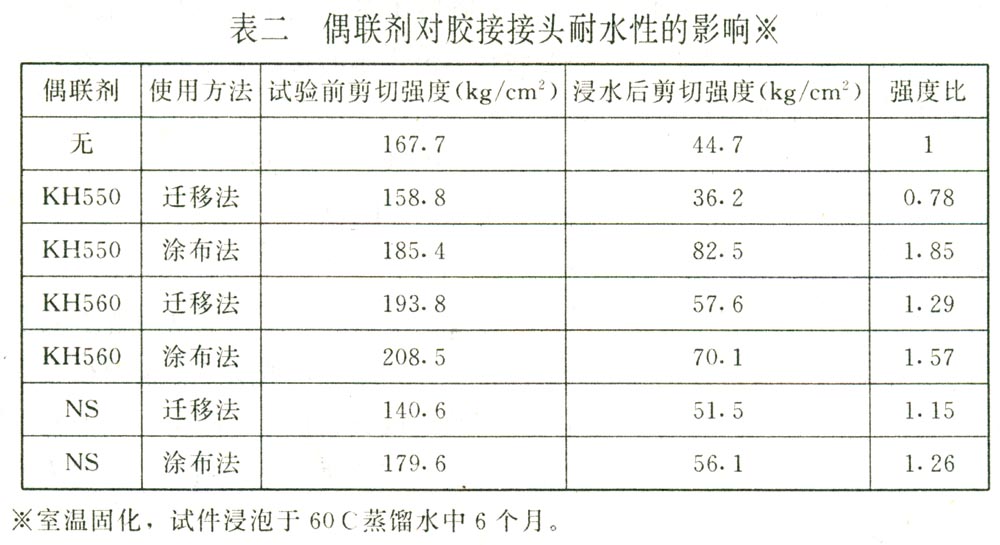

偶联剂现在越来越普遍地应用于胶接。恰当地使用它不仅能提高初始胶接强度,而且能提高胶接接头的耐久性,这个事实愈来愈为人们所承认。偶联剂的使用方法有涂布法和迁移法两种。涂布法就是偶联剂配成一定浓度的溶液均匀涂布于被胶接面上,晾干,备用;迁移法则是将一定重量份的偶联剂直接加入胶粘剂中使用。表二列出了环氧——聚酰胺胶粘剂胶接铜合金使用偶联剂后接头耐水性的情况。

从表二可见,(1)适当使用偶联剂可以提高胶接的初始强度和耐久强度;(2)用环氧一聚酰胺胶胶接铜合金使用KH550偶联剂较好;(3)无论使用哪种偶联剂都是涂布法效果较好。

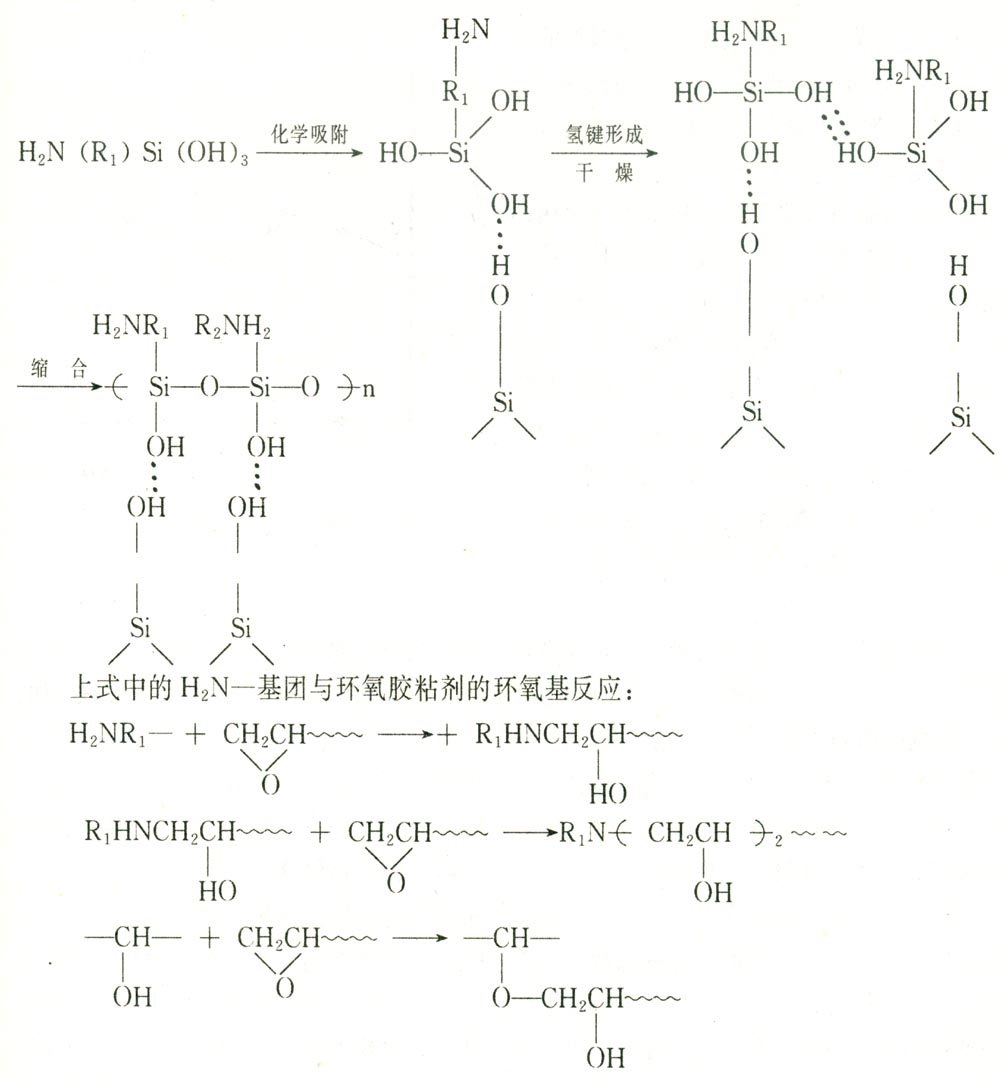

青铜文物胶接的表面处理使用偶联剂显然也是必要的。偶联剂与被胶接文物的表面发生下述反应:

H2N(R1)Si(OR2)3+3H2O→H2N(R1)Si(OH)3+3R2OH

上式中的羟基与金属及其所含杂质(如:SiO2)吸附的羟基形成氢键,其反应是:

从而完成偶联作用。

由于偶联剂一端与金属表面活性基团发生化学反应,另一端与胶粘剂的活性基团发生化学反应构成化学键,所以可以提高胶接件的初始和长期胶接强度。青铜文物修复时也采用胺基硅烷进行表面处理,而且采用涂布法施工显然是恰当的。在模拟试件上偶联剂浓度与胶接强度的关系如图所示。从图可见,偶联剂浓度以3%左右为佳,用偶联剂处理被胶接面胶接强度能提高20—30%。

三 青铜文物修复用的胶粘剂

鉴于青铜文物复原后要求保管的时间尽可能长,而且一般室温下使用的金属胶接接头引起接头强度降低的主要因素是湿热的综合作用。因此,除了改善被胶接面的状态外,在胶粘剂配方上选择比较耐湿热的组份更是非常必要的。

据国外研究文献,在结构胶中耐湿热性能最好的是酚醛——丁腈胶,其次是某些环氧胶。以复原铜车马为例,虽然它并非运动的承力构件,但它为一级国宝,所以在研究胶粘剂时,某些方面我们不得不慎重考虑。酚醛——丁腈胶虽好,但一般需要高温、高压才能施工,条件是不允许的。其它类型的胶(如:丙烯酸酯类、聚氨酯类)也有这样或那样的不足,我们认为选择环氧类胶粘剂还是比较合适的。

环氧胶在国内已有上百种之多,但真正用于重要构件的不多。在文物修复中,许多单位已经习惯采用普通的双酚A环氧树脂(如:E—51、E—44)与低分子量聚酰胺(如:650聚酰胺即H—4环氧漆固化剂、651、200#、300#和日本的982#等)为固化剂配制环氧胶。这种胶的优点是有一定的胶接强度,配胶方便,施工容易,毒性低;它的缺点是胶接铜合金胶接强度不够高,尤其是长期耐湿热性能不好,在湿热条件下胶接接头容易破坏。所以,环氧——聚酰胺不适宜应用到一级青铜文物修复上。

迄今我们还没有见到室温固化环氧胶用于重要构件胶接的事例,显然是由于其没有加温固化的一些环氧胶耐湿热的缘故(见表一和表二)。考虑到大型青铜文物修复的特殊性,它不宜放入烘房或电热干燥箱内固化(见后面第四节),而国内报导的中、高温固化胶粘剂中绝大多数是在电热干燥箱中固化的,其它方法热固化所构成的胶接接头的强度数据报导甚少,再结合我们的原材料等实际情况,故研究了新的环氧胶粘剂,供大型青铜文物修复时使用。

目前国内大部份环氧胶粘剂都是由双酚A型环氧树脂为主体构成。由于这种树脂中含有极性醚键(—〇—)、羟基(—OH)和环氧基(CH2—CH—),因此对金属有较好

\ /

O

的粘附力。同时它还含有苯环,树脂就具有一定的耐热性。树脂具有环氧基、羟基等活性基团就易与固化剂或其它树脂反应形成体型结构,因此便于对它进行改性。而且,国内已经大量生产,材料易得,价格也比较便宜。这类树脂固化后的耐湿热性能也比缩水甘油酯类好,粘度适中,所以在青铜文物修复胶中它仍作为主体树脂使用。这类树脂虽然有上述优点,但它固化后还比较脆,耐湿热性能还应提高,因此在青铜文物修复胶中还必须将其性能进一步改进,使之更能符合文物修复的要求。

在资料中称,更耐湿热的其它类型环氧树脂是脂肪族线型环氧树脂等几种。为此,我们考虑在主体双酚A环氧树脂中引入适量线型脂肪族柔性环氧树脂。这种树脂经适当固化后耐湿热性好,韧性也较好,胶接强度也比单一使用双酚A环氧树脂有较大提高。这两种树脂构成胶粘剂的甲组份。脂肪族线型环氧树脂加入量与胶接强度的关系如图所示。

胶粘剂固化后的耐久性能,特别是耐湿热性能的优劣不仅与树脂成份有关,而且更为重要的是固化剂的作用。环氧——聚酰胺胶粘剂耐湿热性能不好,主要还是由于聚酰胺中有易水解的酰胺基团,其次是聚酰胺中胺基密度小,它与环氧基交联密度也小,从而分子链段的热运动就剧烈,有利于水分子从一处迁移至另一处,也就更易于水分子与胶和胶界面发生物理、化学反应,使胶粘剂水解,胶也从金属表面解吸,从而胶接性能变坏。为此,必须增加交联密度,增加胶粘剂分子的刚性,减少易水解的基团。芳香胺的耐湿热性能是好的,因此选用了一种芳香胺为主体固化剂。但这种固化剂室温固化胶粘剂以后胶接性能不好,高温固化一些文物又不允许,所以必须加入一定量的叔胺催化固化,胶接性能有所提高,比较适用于青铜文物修复要求。不足之处胶固化后脆性比较大一些,故再加入适量极性的增韧固化剂聚酰胺,胶接强度比较更高一些。

胶粘剂的乙组份由耐湿热的芳香胺、增韧固化剂聚酰胺和固化促进剂叔胺三者热熔、搅拌自然冷却配成。芳香胺、叔胺用量对胶接强度的影响分别如图所示。

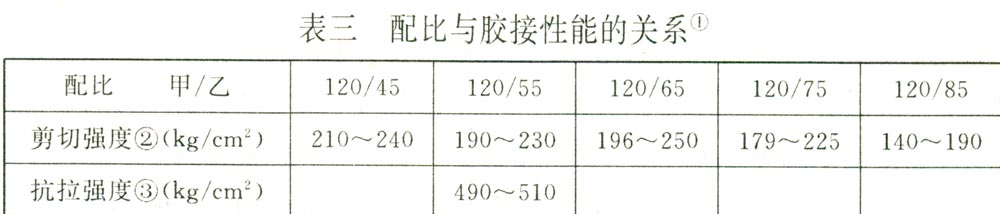

为确保质量和现场施工方便我们试验了甲乙两组份配比胶接强度的关系,如表三所示。

注:①红外灯下固化,用水银温度计测量试件温度在80—90℃之间;

②试片尺寸长×宽×厚为70×20×2mm;光洁试件;人工化学长铜锈;酸液擦洗;试片材料为H62Y;搭接长度15mm;测试速度15mm/min;

③试件为φ20圆棒,材料、表面处理、测试速度同②。

从表三可以看出甲乙两组份的量在一定范围内变化,胶接强度变化不大,这样对现场施工是有利的。最后确定的配方为:

甲组份 120重量份

乙组份 45—65重量份

胶粘剂在没有固化或固化过程中,在垂直面上的胶容易向下流淌,造成缺胶降低胶接强度。因此,在胶中加入了适量的触变剂,克服胶液过份流淌现象。

为使胶层颜色比较接近于文物外观色彩,在胶中加入相应色料。

四 胶接件的固化

胶接接头的形成是依赖于胶粘剂的固化来实现的。这种固化方法是比较多的,其中主要的是用电热干燥箱或热压罐固化。它们的优点是加温比较均匀,温度容易控制;缺点是必须有设备和相应的固化夹具。对于大型青铜文物本身尺寸较大就需要大型设备,现场条件一般是不具备的。同时将整个文物放入设备内加温,由于其碎片比较多,外形大,固化夹具是决不可少的。而且这种夹具必须与文物的膨胀系数一致,否则将引起文物再变形,甚至再破裂。青铜文物的膨胀系数是多少?在一级文物上取样测试显然是不可能的,那末设计夹具就极为困难。

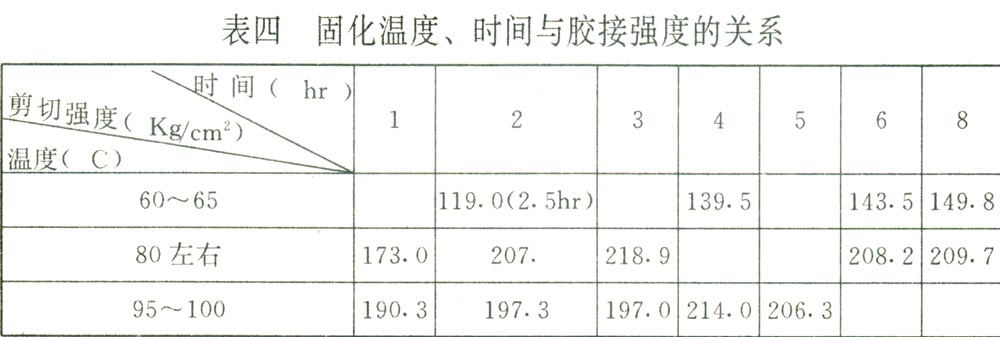

另外可以采用红外线灯加热固化。它的优点是投资小,安装方便,拆卸容易,便于现场施工;缺点是热源局部集中,加热不均匀。同时为了避免文物整体的尺寸变化,加热只能分部进行,使得修复期变长,而且热能损失也大。比较了各种加热固化方法的优劣后我们拟采用红外灯加热。为克服红外灯热源集中,加热不均匀,固化操作时经常往返移动红外灯,并随时用温度计测量固化部份的温度,使热量比较均匀一些。用红外灯加热后不同温度、不同时间对胶接强度的影响如表四所示。

从表四可见,在80℃固化2小时,或95—100℃固化1小时达到较高剪切强度;低于80℃在60—65℃时,即使固化时间再延长胶粘剂也不能充分反应固化,胶接强度不高。又根据胶粘剂的差热分析曲线和升温速率与放热峰的关系外推确定固化最佳温度在80℃左右。

五 胶接接头设计

胶接结构的优劣与否也是胶接能否成功的关键之一。胶接一定是面连接,因此,文物修复中一般不能简单地将两断面清理涂上胶,合在一块固化就行了,这样往往失败。因为胶接缝承受剪切力和均匀拉力时效果较好,承受剥离力和劈力时效果就差。这四种力示意如图。

分析青铜文物各断缝的受力情况,从整体说,仅纯粹受某一种力的情况很少,多数情况下都受到几种力的复合力。青铜文物为刚性金属体,较少受剥离力而在有些断面上胶缝受到压力的作用。为了阐述方便,我们将青铜文物的断缝受到的复合力分解简化为剪切力、压力和劈力进行研究。

胶接结构形式有搭接,对接和套接三种。搭接一般只能较好地传递剪切力;对接只能传递均匀的压力、拉力和剪切力;套接无论传递剪切力、拉力(或压力)、剥离力和劈力效果都比较好。对于青铜文物的断裂的胶接结构设计显然不能用搭接缝,而只能用对接缝。但它只能承受均匀的压力(或拉力)和剪切力,实际情况不可能保证均匀的受力,这样就使胶缝受到劈力,从而胶接失败。为了克服这个弊病,必须适当采用套接结构,这种结构能承受的力分析如下:

对于受剪切力的胶缝(如青铜文物上的垂直断缝),胶接试验表明,胶接剪切强度达200公斤/厘米2,增加了加强件后剪切强度增加,若采用H62Y铜,它的剪切强度可增加20公斤/毫米2(按ι=σb/3计算)。由于加强件是松配合的,在受力时容易滑动外出,所以必须将其与原构件胶接在一起,这样在受到剪切作用时,加强件胶缝沿轴向方向相应受到剪切力。这个力的大小是:如果采用φ1.5×20的加强件,胶接面积为:

S=πDh

=π×1.5×10=47(毫米2)

拉出加强件一般所需的力为:

F=S·f

=47×2=94(公斤)

这个力接近于材料本身所具有的σ总:

σ总=σb·πr2

=60×π×0.75 2=106(公斤)

对于受拉力的断缝,胶接入加强件同样可以提高强度。胶的抗拉强度大于500公斤/厘米2,加强件胶缝也主要受剪切力,受力大小与上相同。

对于受压力的断缝,胶入加强件的情况就不言而喻了。因为胶层较薄是难压坏的,即使胶层很厚,胶层变成了环氧塑料层,这时从文献可以查出,一般环氧塑料抗压强度大于800公斤/厘米2,是可以满足使用要求的。

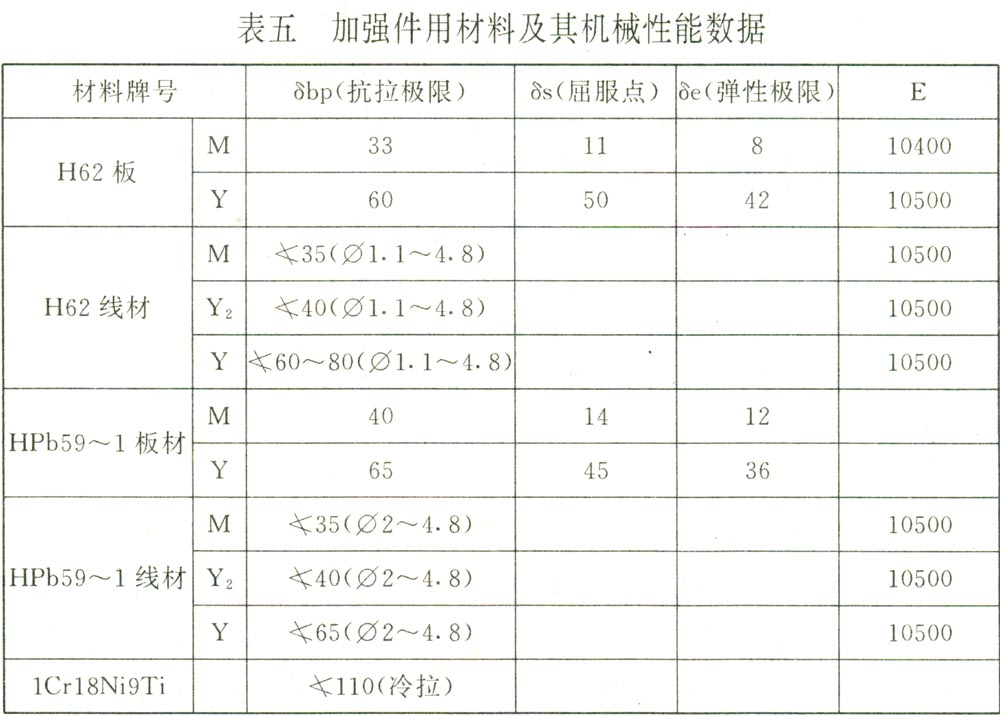

对于受到弯矩的胶缝,胶缝一侧受压,另一侧受到劈力,条件是恶劣的,纯对接满足不了使用要求,胶接入加强件后可以圆满地解决这个问题。因为加强件不仅抗拉强度高,而且弹性模量大,弹性极限大,在弯矩一定的条件下,变形量小,能够阻止一定的外力的破坏作用。根据公式,弯曲变形量K与弯矩M、材料弹性模量E和惯性矩j有关,即:

K=M/Ej (1)

圆柱受弯惯性矩与其直径有关,

j=πD4/64 (2)

将(2)代入(1)得,

K=64M/πD4E (3)

根据公式(3),我们在选择加强件材料时,为了使胶缝变形量小(即抗弯能力强),必须选用弹性模量大,特别是直径大,不易变形的材料。结合实际情况,我们选用以下几种常用材料作为加强件,如表五所示。在铜材选用时尽可能使用硬质状态的,若需折弯时可使用半硬或软质状态的。在需要强度高的地方用不锈钢。

六 胶接的可行性

为使修复青铜文物的工作尽量作到完美一些,胶接的可行性研究是必须进行的。下面分四个步骤进行。

(一)标准试片试验

将人工化学长铜锈的H62Y70×20×2(毫米)的试片按前述第二节的胶接工艺进行表面处理、涂胶、迭合和固化,测得纯胶接数据。再另取同样的标准试片,按相同胶接工艺胶接入加强件,加强件材料分别为φ1×16弹簧钢丝和φ1去头普通钉子。同时胶接不加加强件的试件各三件;红外灯固化,冷却。用手给胶缝施以劈力,感觉和观察情况如下:

无加强件试件用力不大胶接缝断裂破坏(由于条件未能以设备测出数据);胶接有普通去头φ1钉子的试件受力大一些胶缝破坏,加强件弯曲拉不出来,反复几次后加强件断裂;胶按入弹簧钢丝的试件难破坏,胶缝破坏后用鎯头可将加强件一端拉出来。这就说明,胶接加强件是有较大作用的,并且在同样条件下加强件的σb、σe和E越大,胶接效果越好。

(二)模拟铸造试件胶接

按照青铜文物所含化学元素分析结果,择其主要成份的平均值浇注了两件模拟试样。其中一件砸碎后人工化学法长铜锈,矫形,钻孔,机械法去锈,化学法去锈,清洗,表面处理,涂胶,固化。固化后的试件如图所示。

本试验的目的:1.探索青铜文物被砸碎后的变形能否矫正?什么方法矫正?

2.犬牙交错的长有铜锈和氧化物的断面采取什么表面处理方法较好?效果如何?

3.在多个不规则的断面上钻孔装加强件能否保证断缝不错位?外观是否平整?

4.胶接固化工艺是否适用?固化后的胶接试件胶接强度是否满意?

试验结果:1.由于铸件为现代铸造,铜和锡含杂质少,虽然在熔炼过程中有意地加入了一些杂质,其化学成份也不可能与文物化学成份完全一样。而且铸件的疏孔、氧化更没有文物严重,显然试件的韧性比文物的好,砸碎后局部变形就大。为此,首先采用了压力矫形,断片局部变形特大,压力不能矫形的部位使用了锤击矫形,这样基本恢复了试件原来面貌。故文物变形后的矫形办法也确定为压力矫形,锤击矫形由于文物较脆,非不得已不能应用。

2.在高低不平的断面上一般的砂布打磨、喷砂或酸、碱浸洗都不适用。经过试验获得新的表面处理方法,简单归结为机械刮削,进一步酸液蘸洗,溶剂蘸洗和偶联剂处理。

3.具有一定技术水平的钳工可以在多个不规则的断面上钻孔,为保证外观平整和胶接效果,确定了孔径公差。为保证整体强度和钳工比较容易操作,初步确定了能钻孔胶接加强件的构件厚度一般应大于2毫米。

4.红外灯固化工艺是可行的,温度可以调节灯与工件的距离,或调节灯的多少来控制,为保证加热均匀最好灯或工件能来回移动。工件受热情况可用温度计测量参考。这样固化的胶接试件用手拆不开。若从约1米高的地方平行自由落到水磨石地面两次,在碎片1与4,碎片1与5的地方产生严重裂纹。证明胶接件有足够的强度,适当胶接加强件,胶接试件强度更好。

(三)出土战国时代残破铜件一段及汉代残破铜镜胶接

为了进一步验证胶接用于一级青铜文物的可行性,我们又找了少量残破、氧化严重的战国和汉代青铜器残件进行胶接,其中有厚度不到1毫米的残件,外表全是铜锈,稍一动就又断裂,断口为棕红色,无论机械或化学处理都没有见到青铜金属光泽。胶接后的胶接强度能维持自重不断开,不能承受外力,否则破坏。另一件长约60毫米,宽为30毫米,最厚处约3毫米,最薄处约1毫米的铜剑残段,外表全是铜锈。将其断开后薄的地方呈棕红色,厚的地方有少量金属光泽。在厚的地方胶接加强件,固化后可以承受一定的外力,胶接强度手感良好,胶接的加强件用钢丝钳向外拉很难拉出来。

对于汉代铜镜残件原来共破坏成11件,有较大变形。铜镜呈圆形,直径约100毫米,离外缘6毫米左右部分厚约5毫米,断裂3处。修复办法是在外缘处胶接入Ф3—Ф1.5×16加强件,铜镜其余残片断口厚度在1毫米左右的地方进行纯胶接,红外灯加温固化。观察到的现象是,由于残片变形(不能矫形),胶接时又无定位夹具,所以平整度不太好,但其胶接强度手感良好。

(四)青铜文物碎片胶接探索

虽然我们进行了一系列试片胶接试验、胶接加强件试验、铸造模拟件胶接和战国时代、汉代青铜文物胶接摸索等工作,但毕境它们不是一级青铜文物,与待修复的秦代大型青铜件有一定差距。因此在文物大规模复原之前,再次在待修复文物上选择两个有代表性的碎片进行实物胶接是非常必要的。其中一处碎块厚2.5毫米,胶缝长度40毫米,不胶接加强件;另一处厚度3.5毫米,胶缝长度80毫米,胶接Ф1.5×16H62Y加强件2件,按上述工艺操作进行。用手感胶接强度和外表观察情况良好。

通过上述论证与探索试验证明,凡文物构件厚度超过2毫米以上的断裂处,经过适当的表面处理、胶接适当加强件是能够满足青铜文物修复强度要求的。同时在一些不受力的部位,或一些小块还可以不用胶按加强件而用纯胶接修复。

七 胶接——机械混合连接技术

一件大型青铜文物仅依靠纯胶接、胶接加强件的办法不一定都能满足修复要求,还需采用一定的胶接——机械连接形式。

机械连接的方式不外乎采用螺钉、铆钉和扒钉等。它们各有其特长,也各有其短处。螺钉连接强度较高,但文物表面有损伤,对接缝也不能使用它,而且受力不均匀,产生应力集中,还容易松动。扒钉强度高,但加工麻烦,文物表面有损伤。铆钉连接比较可靠,同样对接缝不宜使用,受力不均匀,产生应力集中。三者的抗劈力性能都比较好。胶接不损伤文物,受力均匀,没有应力集中,但最大缺点是在某些情况下抗劈力性能差。因此若将胶接与三者结合起来用于文物修复那末就能充分发挥它们各自的长处,减小或克服其不足。

(一)扒钉

青铜文物残件上有的地方产生了张开性裂缝,但没有断裂开,示意如图。裂缝内长满了铜锈,即使清理了也不可能干净,这种情况下必须将裂缝压拢才能恢复文物原来尺寸,纯胶接是经受不住这种劈力的,焊接也比较困难,不能满足强度及其它要求。这种情况使用扒钉——胶接是最合适的。

应用扒钉时先将裂缝内的铜锈尽量清理干净。裂纹尖端顶部应钻适当大小的圆形止裂孔,将裂缝和扒钉清洗干净,热风吹干,灌胶于缝内,压拢,装上带胶扒钉,固化,拆除加压夹具。

扒钉的形状及尺寸只能现场确定。半圆形头扒钉便于加工,也能保证连接强度,因此决定采用它。初步考虑扒钉的厚度与所连接裂缝处厚度相同(或扒钉厚度稍小一些),扒钉中间部分的长度L略大于六倍所扒裂缝部位厚度1,因为虽然扒钉中部主要受拉力,但所扒裂缝和扒钉头部相应部位主要受剪切力,根据τ=σb/3。扒钉中间宽度B按下式确定:

B=σb文·1/σb扒

式中σb文——青铜文物的抗拉强度,按所分析化学元素成份估算,如二号铜车马约为20公斤/毫米2;

σb扒——扒钉材料的抗拉强度,若采用H62Y为60公斤/毫米2(以下计算与此相同)。

因此,若所扒部位厚度为6毫米,扒钉宽度仅需2毫米就可以了。

若B分别为2.5或3毫米,扒钉头圆弧面半径为2.5毫米,那末扒钉头与构件接触宽度C则为:

C=[5-(2.5—3)]/2=1.25—1(毫米)

扒钉头高度为5毫米,扒钉头能承受的最小剪切力τ近似于下式:

τ=2×4.551·σb扒/3

式中2×4.551为扒钉受剪切的总面积;

4.55为扒钉头实际受剪切的部位的高度;

若被连接断缝处厚度为2—6毫米,则扒钉能承受的最小剪切力为364—1092公斤;能承受的拉力最小为300—900公斤。青铜文物自身能承受的剪切力最大为:

τ=21·(L/2)σb文/3

若L=0毫米,1=2—6毫米,σ20公斤/毫米2,τ则为400—1200公斤。扒钉和文物基本上达到了等强度。若需要增加连接强度各部份尺寸就相应增加,文物的损失势必加大,显然根据文物的修复要求,扒钉尺寸不宜使用得太大。相反若缩小扒钉尺寸,又满足不了使断缝合拢造成扒钉断裂。

(二)螺钉、铆钉——胶接混合连接

除了上述的胶接结构、铆钉——胶接外,由于文物厚度是不均匀的,有的地方仅0.5—0.7毫米,甚至缺块,而此处又是承力部位,或者其它连接损伤表面更大,或连接强度不足,并且文物的一面有彩绘,另一面没有彩绘,也不影响外观时可以考虑加板状加强件,以保证整体强度。连接方法是将表面清理干净,能使用螺钉的地方打孔、攻丝。不能使用螺钉的地方采用铆钉,但两者尽量少用。尔后将干净的板状件与其它构件全部清洗、涂胶,拧上带胶螺钉或将带胶铆钉铆紧,最后加温固化。

八 胶接工艺

根据上述分析、试验和研究确定青铜文物胶接工艺如下:

(一)表面处理

1.将断口处以机械工具除去浮锈,深凹处绿锈用脱脂棉蘸有机溶剂盐酸溶液多次浸除。溶液配方是:

盐酸(浓) 5毫升

有机溶剂 95毫升

酸液处理后再用脱脂棉蘸乙醇(或酒精)多次清洗,多次用丙酮再清洗。

2.加强件用砂布或锉刀粗化,丙酮清洗。

3.用脱脂棉蘸偶联剂溶液均匀涂一层于所有待胶接的被胶接面上。溶液配方是:

KH—550 3毫升

丙酮 97毫升

表面处理后的被胶接面不得接触污物和手拿等。

(二)涂胶

1.胶粘剂配方

混合环氧树脂 120重量份(以下同)

胺类固化剂 45—60

气相二氧化硅 适量

色料 适量

2.在感量为0.01克的天平上依次称取各组份于干净的、无水的容器中,微热至60℃左右,搅拌均匀备用。

3.用干净的刀片将胶均匀地涂在所有待胶接的面上,拼合装配。

(三)固化

待胶室温凝胶后在胶接处用红外灯加热固化。红外灯距胶缝的距离由温度计测被胶金属处的表面温度来定。温度控制在80℃,时间4小时;或120—130℃,1.5小时。若金属表面温度过高时将灯与胶缝距离加大,反之亦然。为使胶缝温度均匀必须将灯来回移动。

(四)清理

固化后的胶缝倘若还有不平或缺胶处可以再补胶,重固化。高出平面之胶用锉修即可。

九 结 论

通过研究表明,1.大型青铜文物破坏所产生的变形可以采用压力矫正;2.矫形后的残件断口部位以机械清理去除浮锈,再用化学处理可以获得良好的胶接面;3.大型青铜文物的胶接形式主要是胶接件,适当采用纯胶接或胶接——机械连接也是必要的;4.研究成功了胶接大型青铜文物修复用胶粘剂,该胶以红外灯固化是有效的。采用这些胶接修复技术可以满足大型青铜文物复原要求,可以在待修复的青铜文物适当部位应用,胶接修复大型青铜文物是可行的,也是可靠的。

(本文原发表于《考古与文物》丛刊第一号,1983年)

秦俑学研究/秦始皇兵马俑博物馆编.—西安:陕西人民教育出版社,1996.8