秦始皇陶俑坑出土的铜镞表面氧化层的研究①

韩汝玢,马肇曾,王曾隽,柯俊

一 秦俑坑箭镞的表面分析

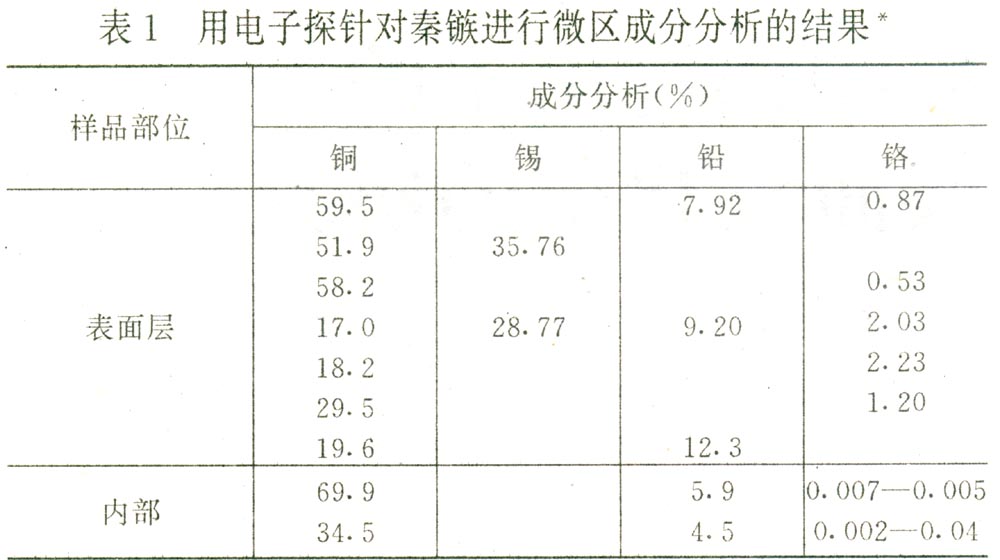

陕西省临潼县秦始皇陵东侧的陶俑坑内,兵马俑阵容气势磅礴,举世闻名②。陶俑坑中有许多青铜镞,其中有不少表面呈深黑色或灰黑色,有的光洁如新。经鉴定,其中之一的化学成分为铜85.14%、锡11.39%、铅1.95%。其金相组织如图1、2所示。铜镞铸成,基体为а固溶体③,树枝间隙中存在有(а+δ)共析体④。图2中,轮廓清晰、带斑纹的多角形亮块,为(α+δ)共析体⑤。表面层的金相组织中,可见沿α基体组织的氧化腐蚀。含有腐蚀产物的表面层,厚度为10—15微米。在研究、对比黑色表面和绿色表面秦镞的差别时,用洛阳船舶材料研究所的电子探针及X射线荧光分析仪进行测定,查明被检验的这只黑色箭镞的表面含有铬的化合物。用电子探针测定了在表面层和内部不同部位的成分差别:在20kV下,测定各元素的计数,扣除各元素在青铜中的本底,并用铬和铜在铜锡合金中的校正系数分别为0.87和1.08来计算其成分(表1)。

*此项分析,系1975年5月在研究河北省藁县商代铜钺铁刃的同时进行的,主要由吴廷瑜、史万学测定;X射线荧光分析由同泽深、赵俊测定。

用X射线荧光分析仪测定,表面平均含铬量为1.98%⑤。这些数据表明,表面层铜高区含铬量较低,而腐蚀层铜低区含铬量较高。将秦镞样品表面的一部分锉去氧化膜,显露出内部金属基体,与未锉去的部分进行比较。图3是秦镞表面和部分锉去表面所显示的二次电子像,图中的亮区相当于金相组织照片图1中的α基体的氧化腐蚀区,图4是图3相应部分CrKa的X射线的面分布照片,显示铬元素在表面层的存在与分布。用能谱探针探测图1所示截面的结果,表明铬主要聚集在黑色腐蚀产物中,基体中并不含铬。

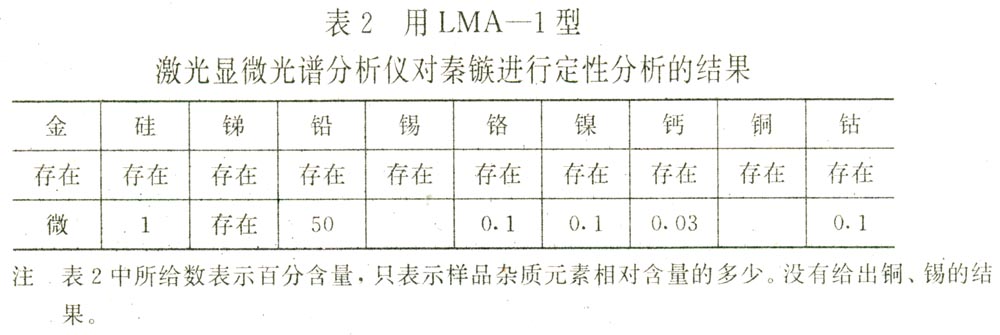

中国地质科学院矿床地质研究所八室,用东德制造的LMA—1型激光显微光谱分析仪对秦镞进行了定性分析,结果见表2。

又用质子X荧光非真空仪对秦镞表面进行成分分析⑥:所用质子能量为1.7MeV,束流强度—5nA,测量时间10分钟。表面成分,经计算为:铜79%、锡18.9%、铅0.77%、铁0.34%、铬0.85%。

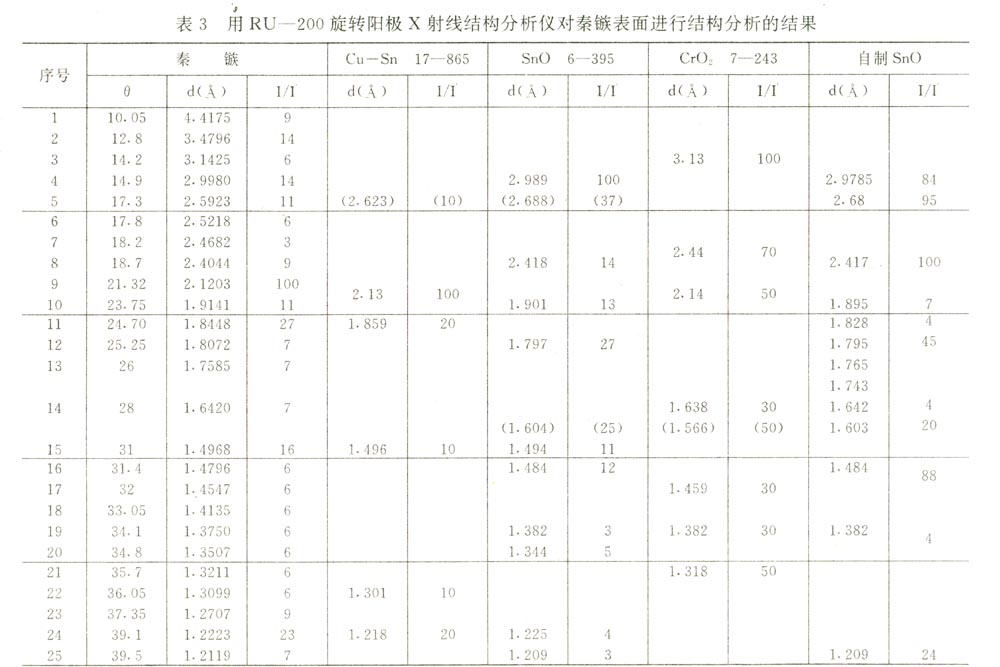

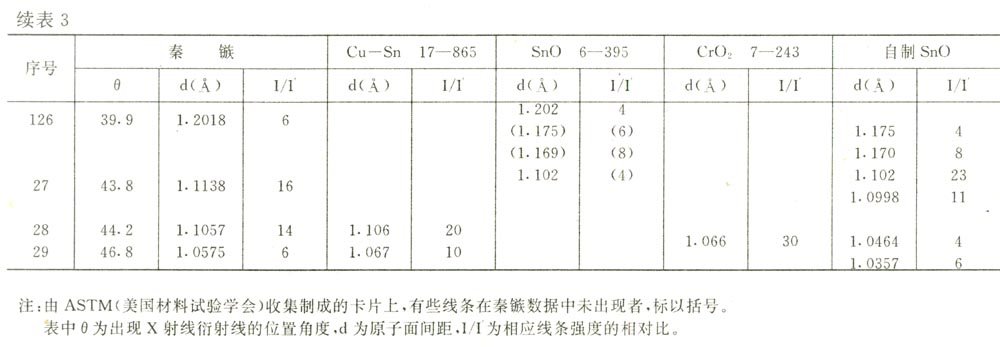

用RU—200旋转阳极X射线结构分析仪,使用铜靶、镍滤片,在40kV,150A的条件下,对秦镞表面进行结构分析,其数据见表3。表明除铜锡合金外,表面层中含有少量的CrO2及SnO。

这些结果都表明,这只秦镞表面层是致密的含铬氧化层,平均含铬量约为2%⑦。

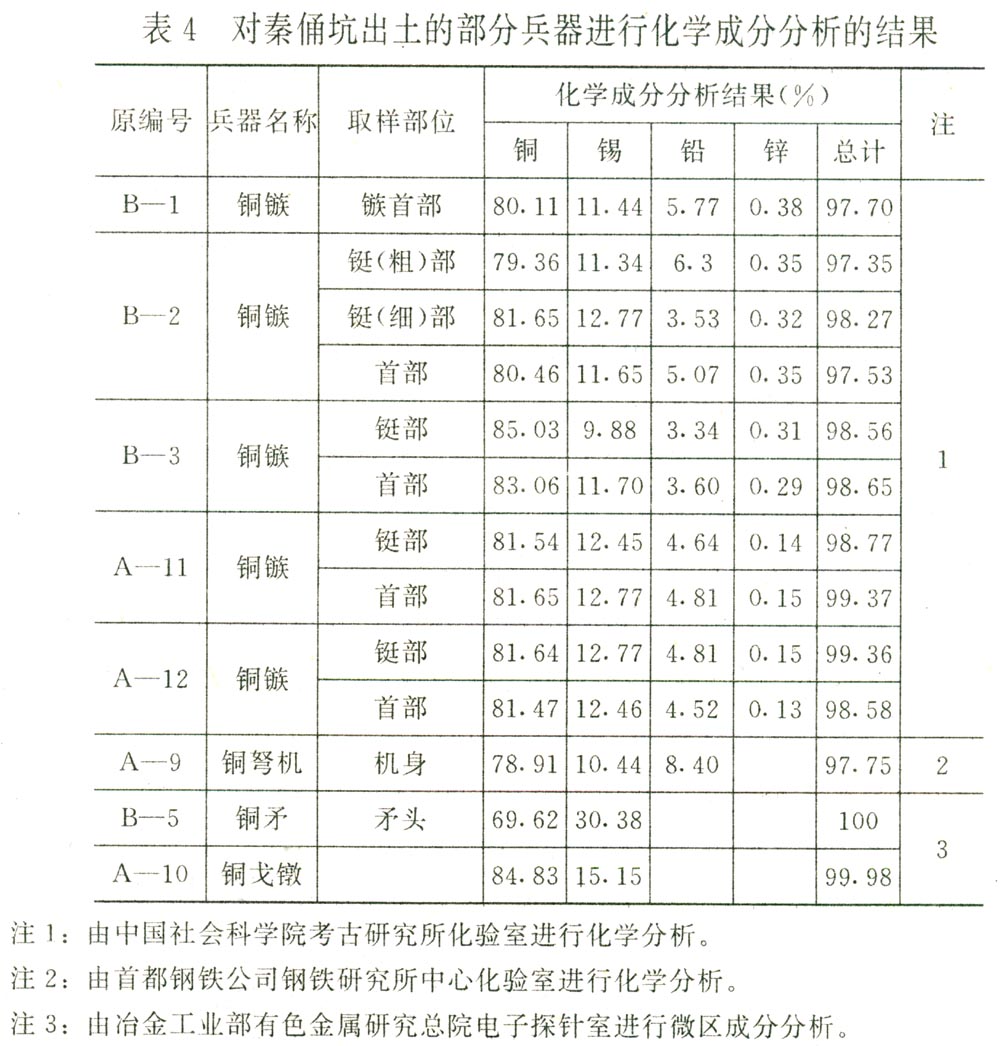

为了查明该秦镞表面层的性质,在陕西省博物馆和临潼始皇陵秦俑坑考古发掘队的支持下,又检验了表面黑色不锈的兵器8件,其中铜镞(B—1、B—3、A—1、A—12)5件,铜弩机(A—9)1件,铜矛(B—5)1件,铜戈镦(A—10)1件。其化学成分见表4。刮取少许黑色表面层,用原子吸收分光光度法测量其中含铬量,除铜戈镦(A—10)表面含铬量为0.23%外,其余含铬量极少或未测出。此外,河北省满城县汉墓出土的一只铜镞,化学成分为铜71.0%、锡14.4%、铅9.0%,用电子探针测定,其表面层中亦含微量铬。表面层铜高区,含铬量为0.17%;铜低区,含铬量约为5%;表面腐蚀坑中,含铬量为0.23%。

迄今为止,经北京钢铁学院鉴定表面为灰黑色的兵器中,有含铬致密表面层的共3件。

二 青铜表面氧化试验

在我国古代兵器、铜器中,对表面进行处理是不乏其例的。除鎏金、鎏银技术外,陆游在《老学庵笔记》(约公元1192—1194年成书)中有对铜器“经药熏染令苍黑”的记载。李约瑟列举了多种可以在铜器表面上进行着色的方法⑧,除金、银色外,还有蓝绿、紫、黑灰等色。用氧化铁处理铜器可以得到褐色,用氯化锑处理变成紫色,用硫酸铜和氯化锌处理变成黑绿色,用硫酸铜和醋酸铜处理则变成蓝绿色。若在黄铜器上用硫代硫酸钠和醋酸铅,控制不同的温度和时间进行处理,可以生成金、黄、粉红、深红、紫、蓝和蓝绿等颜色的膜。如用硫化钾和硫化铵处理,能使黄铜器上生成永久性的黑色膜。

1979年,徐州出土了东汉五十炼钢剑⑨,有一铜质剑镡,已残脱,系以铜锡合金铸成。内侧保持青铜本色,并用阴刻隶书“直千五百”四字。其它表面乌黑,有光泽,表面层致密,经鉴定,其表面层结构主要为SnO2,显然是有意经过表面处理的产物,而不是腐蚀的结果⑩。

为了查明使秦镞表面生成黑色致密氧化层可能采取的工艺手段,我们进行了以下一些试验。

1.铬酸盐转化处理 现代技术中,为了增加镁、铝等合金的耐腐蚀能力,使用铬酸盐或重铬酸盐对表面进行处理(11)。其工艺条件虽有所差异,但都使用可溶性的六价铬的化合物为原料,如Na2CrO4、Na2Cr2O7、K2Cr2O4、K2Cr2O7或CrO3等,在碱性或酸性的水溶液中可以得到足够厚的膜,这些合金的表面颜色也发生变化。按德国1937年的铬酸盐转化处理的专利(12),对河北省满城县汉墓出土的一枚铜镞进行处理。将其放入重铬酸钠的碱性水溶液中,加热至100℃,保温10分钟,表面生成浅灰色的膜。处理后清洗表面,用带有能谱分析的扫描电镜检测表面层成分,未见铬。这表明青铜合金虽经可溶性的六价铬的化合物处理,在碱性介质中,生成的表面层不含有铬。

用成分和镞相近的青铜样品(含铜84%、锡12.3%、铅4.8%),经表面抛光、清洗后,放入PbCrO4+Na2CO3水溶液中,分别经室温下浸泡20个月和煮沸3小时后浸泡20个月的处理,均未见表面发生变化。

从我国现行对铜合金表面进行铬酸盐转化处理的方法中,采用了四种,在强酸介质中对自制青铜10号样品进行处理。在其中一种Na2Cr2O7(150克/升)+KBr(7克/升)+H2SO4(比重1.84,1克/升)的水溶液中,在室温下浸泡14小时后,表面生成暗褐色的膜。经检测,用这些方法生成的表面层中都含铬,但表面的颜色大都不是黑色。

以上试验表明,用常用的铬酸盐转化处理的方法,不能使青铜表面生成满意的致密黑色表面层。

2.铬酸盐氧化处理 铬矿主要以铬铁矿形式存在,即FeO·Cr2O3,铬铁矿不溶于水,也不溶于酸,其中铬为正三价,而正三价的铬不能作为铬酸盐转化处理的原料。研究了在古代可能采用的简易可行的制备铬酸盐或重铬酸盐的方法:将铬铁矿和碳酸钠掺以一定量的氧化钙,在空气中置于1000—1300℃的温度下焙烧

4FeO·Cr2O3+8Na2CO3+7O2→2Fe2O3+8Na2CrO4+8CO2

经水浸泡,除去杂质,得到铬酸盐溶液。加入一定量的醋,可以得到重铬酸盐:CrO2- 4→Cr2O2- 7。若在焙烧时加入KNO3或NaNO3,可使焙烧温度降至1000℃以下。铬酸盐中,K2Cr2O7与Na2Cr2O7的熔点在400℃以下;Na2CrO4与K2CrO4的熔点高于800℃,但若其中加入NaNO3等,可降低熔化温度。

战国秦汉之际,中国医药学或本草学已开始成为内容较丰富的学科(13)。1972年,甘肃省武威县出土的东汉简牍已载有“消石”。后世转载来源于秦汉时期的《神农本草经》一书中,已有冬灰(或藜灰)、消石(或火消)、石灰(或石垩)和朴消的记载。它们分别含有K2CO3、KNO3、CaO和Na2SO4。此外,自然碱K2CO3或Na2CO3·10H2O则更易获得。《神农本草经》还指出:“朴消……能化七十二种石。”(14)这表明当时炼丹术的先驱者已经有把矿石和“消石”共同加热的实践。稍晚的葛洪(公元286—361)在《抱朴子》中介绍了醋在炼丹中的应用。并且,在相当于今青海、内蒙古以及甘肃等处,又都有铬铁矿的存在。由此不难看出,在古代,将铬铁矿、自然碱、消石混合加热来制备铬酸盐、重铬酸盐的条件是具备的,并且用这种方法来进行制备也是可能的。

将河北省满城县出土的汉镞进行表面抛光,放入熔融的K2Cr2O7,约在500℃的温度下保温30分钟后取出,在空气中冷却。汉镞表面乌黑,表面层致密,浸泡在清水中约30日,逐日换水,以除去表面的可溶性物质。用电子探针进行测定,表明表面层成分含铬量较高。

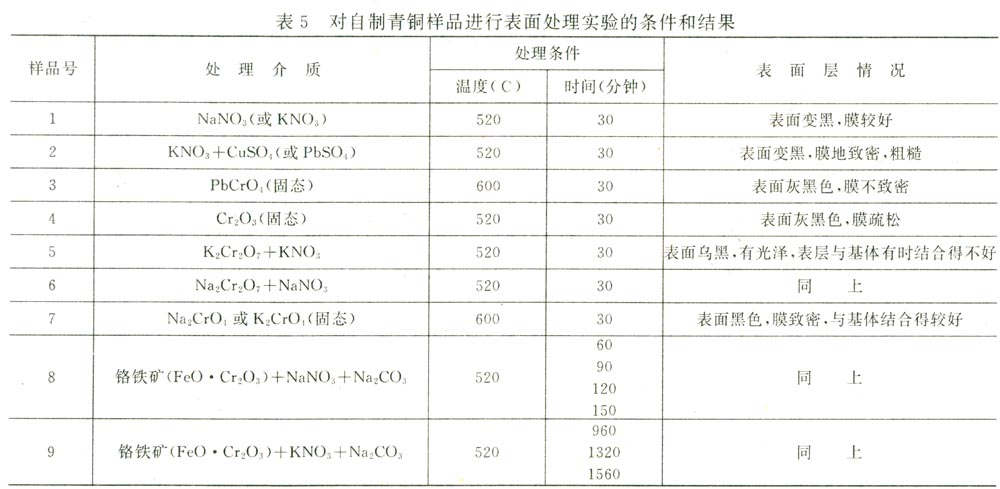

为了进一步验证各种氧化处理介质对表面层的影响,用各种熔盐对熔炼的青铜样品进行了处理。样品表面在处理前均经抛光、清洗;处理时埋入处理介质中,保温后取出,在空气中冷却。其实验条件和结果,见表5。

表5所列实验结果表明:

(1)单独使用熔融KNO3或NANO3处理青铜样品,也可以得到黑色较致密的氧化膜。

(2)使用各种铬盐处理青铜样品,都可以得到黑色的氧化膜。为了改善铬盐的流动性,加入一定量的KNO3或NaNO3,也能得到黑色致密的氧化膜,但有时与基体结合得不够紧密。

(3)选用铬铁矿、碳酸钠、硝酸钾(或硝酸钠),在520℃的温度下保温不同时间,均可以得到表面乌黑、致密、与基体结合得较好的氧化层,其中铬铁矿仅部分发生转变。基体的金相组织,在保温时间延长至26小时后,尚未见明显变化。检测表面层的成分及结构,表明其中含铬。X射线分析表明其含铬的化合物主要为CrO2,并含有较多的Cu2O或CuO。

3.铬酸铅处理 铬酸铅是常见的黄色天然矿物颜料。用每千克水含31.8克即3MNa2CO3的水溶液(相当于某些盐湖中Na2CO3的浓度),溶解铬酸铅,使其溶解度由10-8M增至10-5.6M。将自制青铜样品放入其中浸泡20个月,然后取出,未见表面发生变化。

将青铜样品经NaNO3熔盐在500℃的温度下处理30分钟,表面氧化变黑,浸泡在PbCrO4+(0.1M)NaNO3的水溶液中,经5个月取出,观察其表面颜色由黑色变成黄褐色,测定其表面层成分也不含铬。

以上结果说明,除用纯PbCrO4处理外,PbCrO4不能使青铜样品表面生成含铬的黑色氧化层;但PbCrO4熔点较高,已在(α+δ)转变点以上,金相组织将会发生变化。

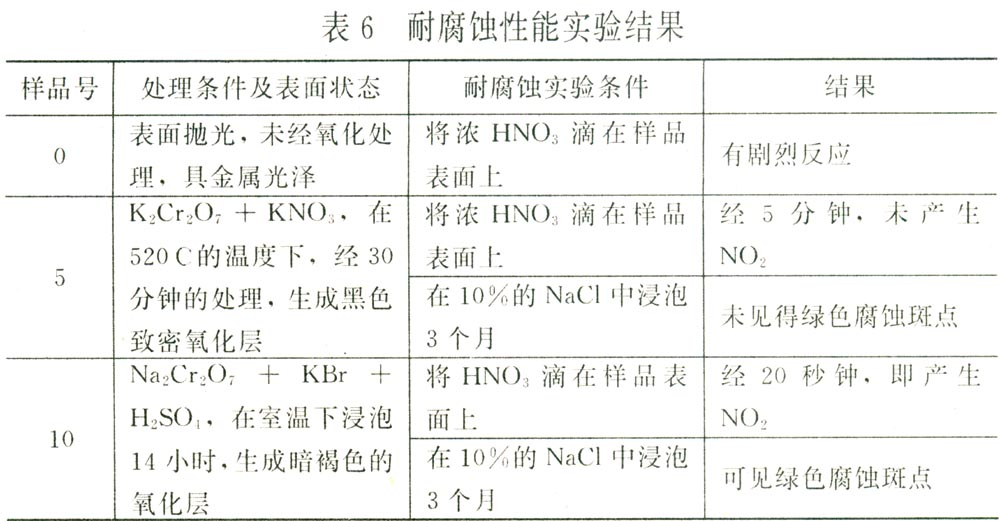

4.耐腐蚀性能实验 实验结果见表6。

耐腐蚀实验表明,采用铬盐氧化处理法所生成的致密氧化层具有较强的耐腐蚀能力,比常用的铬酸盐转化处理法所生成的致密氧化层的耐腐蚀性能有明显的提高。

三 讨 论

1.表面氧化层是否系天然腐蚀的产物 我们对秦始皇陶俑坑出土兵器进行检测的数量有限,发现具有含铬表面层的兵器尚属个别现象,为了判断含铬氧化层是否系长期在土壤中通过天然腐蚀而生成的产物,曾对两只具有灰色表面的秦镞及其附近的土壤进行了分析,结果均未发现有铬;由于目前还缺少对出土含铬兵器附近的土壤进行全面而系统的分析,因此,不能完全排除这种可能性,即表面层系由含铬酸盐的土壤进行天然腐蚀所生成的产物。但在天然腐蚀的条件下,可溶性的六价铬的化合物是生成含铬表面层的必不可少的条件。据陕西省地质局地质处提供的资料,在临潼县秦始皇陵附近至今尚未发现有铬铁矿的存在,在对土壤、地表水、地下水所作的化验中,在目前仪器分析的灵敏度的条件下,也未测出痕量的铬。而且,河北省满城县汉墓的铜镞出自岩洞墓葬,与秦镞出土条件迥然不同,地点相距甚远,时间相差百年,却都有含铬的表面层。根据上述这些情况可以认为,由于土壤中含有铬酸盐引起天然腐蚀而使铜镞产生含铬表面氧化层的可能性不大。

2.含铬化合物的局部沾污的可能性 秦陶俑身上着色颜料,经岩相分析鉴定,系矿物颜料,虽经两千多年,仍旧色泽鲜艳。对临潼始皇陵秦俑坑考古发掘队选送的几种不同颜料,用质子X荧光非真空仪进行定性分析表明,俑袖口所用群青紫色颜料含铬量较高,经用RU—200旋转阳极X射线结构分析仪测得其有关结构相当于CuO·CrO3、CuO·Cr2O3及K2CrO4·KO4(15)。CuO·CrO3及K2CrO4·KO4中含有六价的铬。CuO·CrO3在25℃的温度下,溶解度为3.44×10-3M/1,在酸中也可微量溶解,溶度积3.6×10-6(16)。由于浓度较高,青铜表面氧化后如自土壤中吸收铬离子,使这些颜料可能成为沾污的来源。

将自制青铜样品经过NaNO3在500℃的温度下处理30分钟,表面氧化变黑后,分别放入0.1MK2Cr2O7和0.1MK2CrO4的水溶液中,浸泡约5个月,表面黑色膜局部受损,初步测其表面成分有的部分含铬。

由于箭镞附近土壤中散落的颜料溶解后,对天然或人工生成的铜镞表面氧化膜发生沾污的可能性是存在的,目前由于没有足够的箭镞以及与其接触的土壤的全面分析资料,因此还不能完全排除土壤沾污的可能性,有待于进一步的发掘和分析。

3.对箭镞表面处理目的的推测 对铜器表面进行处理的可能目的,一是为了美观,二是为了防蚀,三是为了制造赝品;其工艺多种多样,源远流长。在古代,为了美观而对铜器表面进行人工氧化处理的方法,肯定是存在的。但是否使用了铬盐使其生成更加致密的黑色表面层,以及灰黑色秦镞是否经过人工氧化处理,则都需要作进一步的发掘、检验和分析。

铜镞是消耗性的兵器,如果不是为了长期存储,不一定需要提高其耐腐蚀的能力;如果是为了使其能在地下长期保存,则又并非所有的殉葬铜器都经过这种处理。我们认为一个可能的解释是,秦代尚黑,以黑色为国色,因此,将部分帝王卫队将士所用兵器的表面氧化为黑色。

①笔者在进行本项研究工作时,承蒙陕西省博物馆、临潼始皇陵秦俑坑考古发掘队和王学礼同志予以大力支持,实验工作中又承蒙洛阳船舶材料研究所、上海复旦大学静电加速器实验室、中国科学院上海原子核研究所活化分析组、冶金工业部有色金属研究总院、中国社会科学院考古研究所化验室、中国地质科学院矿床地质研究所八室、首都钢铁公司钢铁研究中心化验室、陕西省地质局地质处、北京科学教育电影制片厂等单位予以大力协助,并得到北京钢铁学院方正知教授,谢逸凡、陈希廉、刘正果副教授,北京钢铁学院化学分析中心,以及姚建芳、刘建华、吴杏芳、姚玉琴、金铮等同志的具体帮助,谨此致谢。

②秦鸣“秦俑坑兵马俑军阵内容及兵器试探”,见《文物》1975年第11期第19页。

③α固溶体,系合金凝固时最先析出的组织,含有低于平均成分的锡,原子排列与铜相同。”

④(α+δ)共析体,系最后凝固的合金经一系列转变后形成,α与上述固溶体相似,成分略有不同;斑点系δ,约含32.5%的锡,余为铜,相当于Cu11Sn8分子式。

⑤由同泽深、赵俊测定。

⑥复量大学静电加速器实验室等“越王剑的质子X荧光非真空分析”,见《复旦大学学报》(自然科学版)1979年第1期,第39页。

⑦北京钢铁学院《中国冶金简史》编写小组《中国冶金简史》科学出版社,1978年,第121页。

⑧j.Needham:《Science and Civilisation in China》,vol.5,Part 2,1974,P.252

⑨徐州博物馆《徐州发现东汉建初二年五十炼钢剑》,见《文物》1979年第7期,第51页。

⑩“五十炼钢剑铜镡表面层的研究”(未发表)。

(11)李西铭主编《轻金属材料加工手册》上册,冶金工业出版社。1979年,第440页。

(12)德国专利691903(1937),铬酸盐转化处理Na2COa(56克/升)、Na2CrO1(18.7克/升)、Na2SiO3(0.7—45克/升)水溶液,90—100℃,煮8—10分钟。

(13)《化学发展简史》编写组《化学发展简史》,科学出版社,1980年,第45页。

(14)《化学发展简史》编写组《化学发展简史》,科学出版社,1980年,第45页。

(15)“秦陶俑着色颜料的研究”(未发表)。

(16)《Gmelins Handbuch der Anorganischen Chemic,″Krpfer″》,Teil B,Lieferung 3,1965,S,1222.

本文原发表于《自然科学史研究》第2卷第4期,1983年)

(本编校对 张志军)

秦俑学研究/秦始皇兵马俑博物馆编.—西安:陕西人民教育出版社,1996.8