您现在的位置:首页 > 研究论著 > 秦始皇帝陵博物院2011

秦始皇帝陵园暴露遗迹调查报告/二/(一)

秦始皇帝陵博物院

二、城墙部分

(一)外城城垣遗迹

秦始皇帝陵外城城垣遗迹大部分埋藏于地下,目前在地面上基本观察不到外城城垣遗迹。但是在一些断面上,暴露有部分城垣的迹象。

历史上的调查资料

民国时期足立喜六调查陵园时曾记载在封土南侧及东西侧地面残存有墙坦遗迹。1962年陕西省文管会负责调查时,在南墙西段发现尚存有高0.4—1米的一段城墙[1]。袁仲一先生的报告系统记述了1975年元月他对外城地面暴露部分城垣的调查,当时地面尚保存有大量的城垣建筑的遗存。[2]这些资料对我们认识已暴露遗迹当前的状况具有重要的作用,现将原资料摘录如下:

东墙暴露4处遗迹:

a、在缝纫机厂西北角的院墙外小路西侧的断崖上,把外城东墙的西侧面暴露出来,南北长约60米,墙基宽8米,高0.7米,局部墙基被切除2—3米,剩余的宽度仅4—5米。该处发现有碎瓦片及红烧土、灰烬等堆积,厚30—50厘米。

b、缝纫机厂西北角往北至缝纫机厂子弟小学西边约60米处一断崖上,暴露出东墙的墙基一段,长约15米,宽8米,高1.2米。

c、由此再往北至临马公路南侧的断崖上,把外城东墙的横断面暴露出来,墙基宽8米,残高约0.6米。

d、在下焦村南约150米的断崖上,暴露出东墙的墙基一段,长约30米,宽7.2米,高1.5米,夯层清晰,层厚5—7厘米。

外城北墙暴露6处城垣遗迹:

a、在毛家村东约30米的一断崖上,把外城北墙的北侧暴露出来,东西长27米,宽8米,高1.5米。

b、由此往西约30米处一农民家东墙外,暴露出外城北墙的墙基一段,为墙基的横断面,宽8米,残高0.6米。

c、在毛家村西约100米处一南北向的断崖上,暴露出北墙的横断面,残宽7米,高约1米。

d、毛家村西约500米处的断崖上又暴露出北墙的墙基一段,宽7米,高1米有余。

e、外城西北角的外侧有一南北向与东西向的断崖交会,正好把城墙西北角的断面暴露出来,夯土清晰,层厚5—7厘米,高0.5—1米。

f、在毛家村中一南北向与东西向小路交会处,发现外城垣上的北门阙遗址,遗址上堆积着板瓦、筒瓦的残片及红烧土、灰烬等遗迹。

外城西墙暴露5处遗迹:

a、临马公路以南长1000余米的一段墙基,在路边的断崖上断断续续的不断地暴露。从临马公路至岳家沟村北长约500米的一段,在路两边的断面上均可看到夯土。路西边的断面上暴露的夯土厚10—30厘米,路东边的断崖上暴露的夯土高30—80厘米,夯层清晰,层厚5—7厘米。

b、在外城西门处的断崖上有碎瓦、红烧土、灰烬、石子的堆积。

c、在岳家沟村西一住窑洞的农民家院落西壁面上,有长约15米的一段墙基暴露出来。夯土上距地面约50厘米,夯土高约1.5米。

d、由此向南至岳家沟小学西墙外、南距外城的西南角约100米,此处的断崖上暴露出两排五角形下水道从西墙基下通过,呈东西向,水道上距现地表1.5米。

e、在岳家沟小学南墙外一南北向与东西向断崖的交会处,发现外城的西南角(转角的南边相距20米处有棵大树,树下有井),折角关系清晰。转角处南墙基的横断面宽8米,残高1—1.5米,夯层厚度5—7厘米。西墙基暴露部分宽8米,高约30厘米。

外城南墙暴露2处遗迹:

a、在上陈村西,南城墙北侧的断面被农民平地挖成断崖,暴露出的夯土长约200米,宽8米,高1—2米。

b、在上陈村西一大口井的东、西壁上,测得墙基宽8米,其地层关系由上而下是:耕土层厚约0.3米,后期冲积的夹砂石土层厚1—1.2米,夯土层厚约1.5米,其下为黄褐色生土。墙基槽的开口位于黄褐色土层上,口部有一层砂石。

目前暴露遗迹调查

东墙

外城东墙自南向北跨原上陈村、下陈村、陕西省标准缝纫机厂西侧、下焦村等村落与厂区。地势南高北低,南端高程534米,中部东门处高程496米,北端处高程448米。地貌自南向北依次有柿树林、村道、农田等。

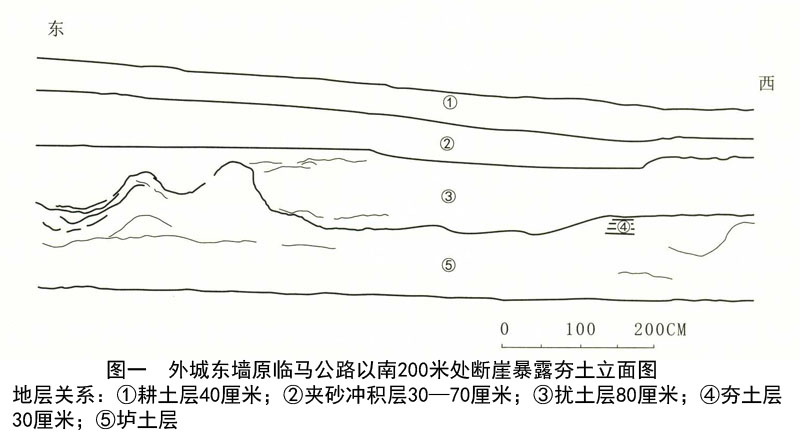

外城东墙目前仅发现1处断面(2010DP1),位于原临马公路以南200米处断崖。该断崖东西向,长9.5米,暴露部分为外城城垣的夯土墙内侧部分;地层可分为5层:①耕土层40厘米;②夹砂冲积层30厘米—70厘米;③扰土层80厘米;④夯土层30厘米;⑤垆土层。遗迹部分东西长50厘米、高30厘米,遗迹见5层细夯,每层夯厚5—7厘米;断面的中部有一水冲沟,外侧东壁被堆积扰土填盖未见暴露。(图一)

北墙

北墙所处区段东端自下焦村西北,西到郑庄村的东南部,中部跨毛家村北组原村落所在地。地貌自东向西可分为五段:

第1段:自原标志碑到原毛北村东端南北小路,主要为农田,东部墙垣正处于早年修整土地的断崖之下,台地间落差1.5—2米;西部为一取土壕,墙垣的剖面已暴露出来。

第2段:自毛北村南端南北小路到该村西端南北小路。现地表为村民搬迁后的建筑垃圾,其下还有早年村民房屋的建筑堆积层。

第3段:自毛北村西端南北小路到郑庄砖厂东界;现地表为农田,已被博物院征用。

第4段:郑庄砖厂用地,已被取土至原生土。墙垣遗迹已不存在。

第5段:郑庄砖厂至外城西北角。地面为农田。

外城北墙区段目前发现2处地面暴露断面。

1号剖面(2010DP2)

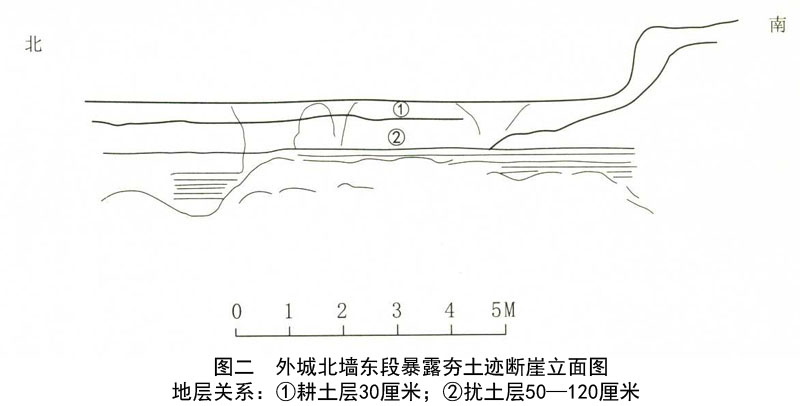

原位于毛北村东侧取土壕,现已位于遗址公园院墙内;地面附着有灌木、低矮植物以及少许椿树。该处由于村民取土形成南高北低的断崖,呈西南—东北向,全长20米,分为两段;西段长10米,东西向,崖高2.5米,下部为外城北墙墙垣建筑遗存,夯土建筑距地表1.8米,总厚0.8米,保存有9层细夯土层,层厚5—10厘米;东段西南—东北向,长10米,崖高1.5—1.8米,下部保存有部分墙垣建筑,遗存距地表0.8米,总厚0.6米,见5层细夯土层,层厚5—11厘米。地层可分为3层:①耕土层30厘米;②扰土层50—120厘米;③夯土层,总厚50—120厘米。(图二、图版一)

2号剖面(2010DP3)

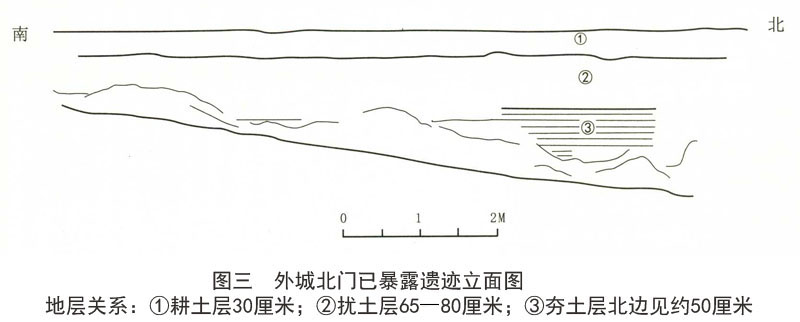

位于原毛北村中部村道西侧的崖壁,现位于遗址公园院墙内;该村道东南—西北向,宽2.5米左右;地表原为农田。2009年底,我队勘探证明此处剖面所暴露的建筑遗迹为北门建筑遗址的一部分。该处地层情况为①耕土层30厘米;②扰土层65—80厘米③夯土层50—90厘米。断崖总长17米,暴露的迹象分为两部分,南部宽80厘米暴露有两层踩踏面;北部暴露的建筑部分长2.8米,距地面1米,总厚0.9米,可见7—9层细夯土层,层厚7—10厘米。(图三、图版二)

西墙

外城西墙自南向北依次跨原陈西村、岳沟村、晏寨村,由于早年南北向的村道局部覆盖在西墙上,90年代该村道又被改造为水泥路,对外城西墙的破坏较大。从自然景观上自南向北可分为三段:

第1段:岳沟村以南段,现地貌为石榴树园,为博物院征用。

第2段:岳沟村至原秦陵乙炔厂段,地貌主要为水泥路面以及路侧用地,还有村落、石榴树园以及荒地等。

第3段:乙炔厂以北段,地貌主要为农田。

袁先生曾记载外城西墙自临马路南有大量的夯土迹象存在,目前这段外城西墙已被破坏殆尽。仅发现4段不连续的属于墙垣的建筑遗存。

1号剖面(2010DP4)

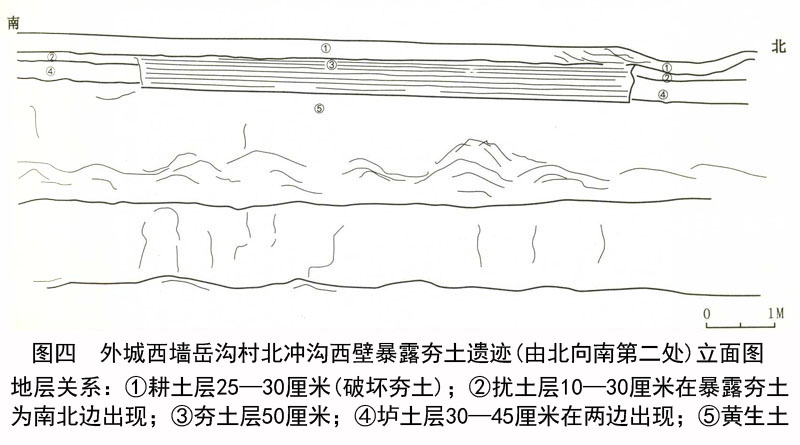

位于岳沟村北,现南北水泥路东侧,南距2号剖面31米,也是霸王沟西壁冲沟所暴露的剖面之一。地层结构为:①耕土层25—30厘米,破坏夯土层;②扰土10—30厘米,在暴露夯土迹南、北边出现;③夯土层50厘米;④垆土层30—45厘米在两边出现;⑤黄生土。该断面暴露的夯土遗迹南北长7米,距地表0.3米,遗存总厚0.5米,由层厚5—8厘米的细夯层构成。(图四)

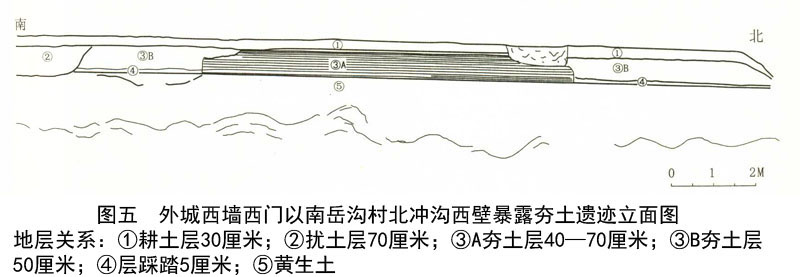

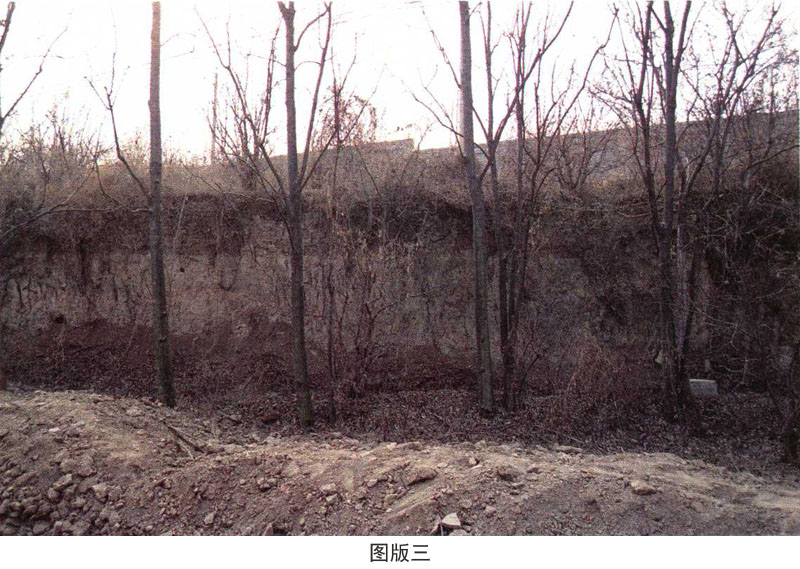

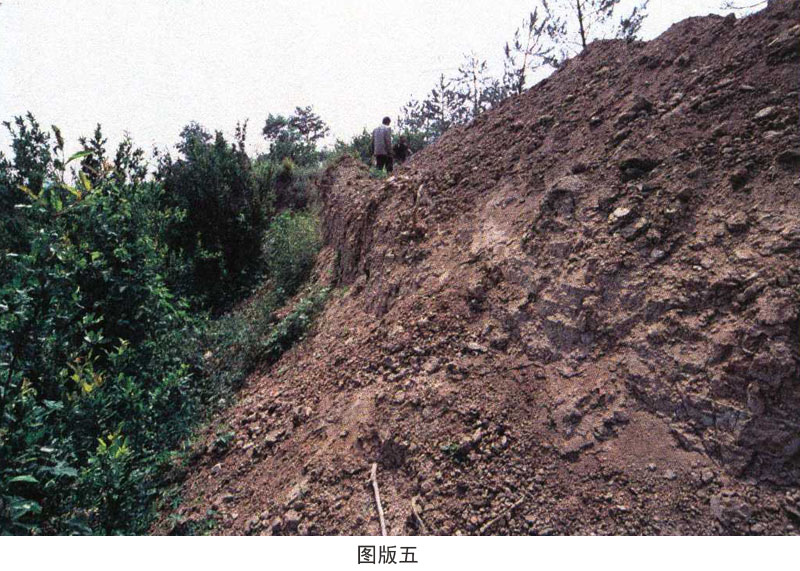

2号剖面(2010DP5)

位于岳沟村北,现南北水泥路东侧,霸王沟北端的西壁。暴露的夯土迹象南北长20.5米,地势南高北低,地面附着有杂草、灌木及树木。暴露的地层关系为:①耕土层30厘米(破坏夯土形成);②扰土层70厘米(只在南边出现);③A夯土层40—70厘米;③B夯土层约50厘米(估计为二次补筑);④踩踏面5厘米;⑤黄生土。断面暴露的墙垣夯土建筑分为南、中、北三段。其中南段南北长3.5米,耕土层下为③B,该夯土层夯层不明显,距地面0.3米,其下部有一层踩踏层;中段,南北长10.25米,耕土层下即为墙垣建筑遗迹,总厚0.7—0.8米,可见10—11层细夯层;北段,南北长4.8米,遗迹地层结构同南段,耕土层下为③B,其下部可见踩踏层。(图五、图版三)

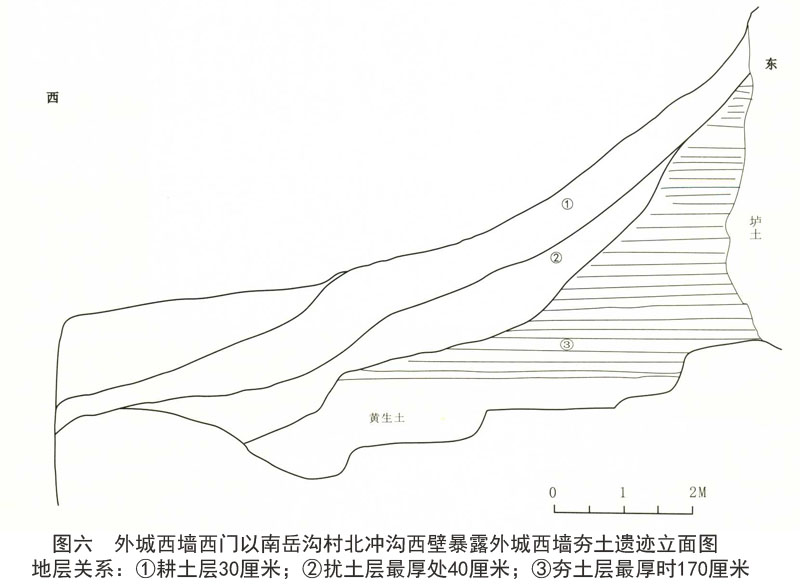

3号剖面(2010DP6)

位于岳沟村北,现在霸王沟的北端之北壁。地表附着有杂草、灌木及树木。地层结构为:①耕土层30厘米;②扰土层最厚约40厘米;③夯土层10—170厘米。该断崖总高3.4米,建筑遗存距地表0.7米左右,残存厚度0.1—1.7米,总体呈东高西低的斜三角形分布,大致发现25层细夯土建筑层。(图六、图版四)

4号剖面(2010DP7)

位于岳沟村南,原小学门前水泥路东侧,南距外城南墙约220米。地表附着有杂草、灌木及树木。地层结构为:①耕土层30厘米;②扰土层最厚约35—65厘米;③夯土层25—75厘米;④垆土层30—45厘米。该断崖总高2.5—2.7米,南北总长13米,夯土建筑遗存残存厚度0.75米,大致发现11层细夯土建筑层。

南墙

外城南墙西从陈西村西端田地东到上陈村北,主要地貌为山前洪积层被人工切削的台地,整个墙垣所处区段,以东半部地势最高,高程在535米左右,此段也是整个陵园中地势最高的部位,中部南门区域明显高于西半部墙垣。东西部原来主要为农田,中部原为陈西村村落所在,现南墙全段均已为博物院所征用。

南墙区段现存4处墙垣遗迹的剖面,依次编为1—4号。

1号剖面(2010DP8)

位于南墙西端,剖面呈南北向,残存3米左右,断崖高0.9—1米,遗迹距地表0.7—0.9米,残存厚度0.4米左右。地层结构为:①耕土层20—30厘米;②扰土层50厘米;③夯土层40厘米;判断此处为南墙的横向剖面。

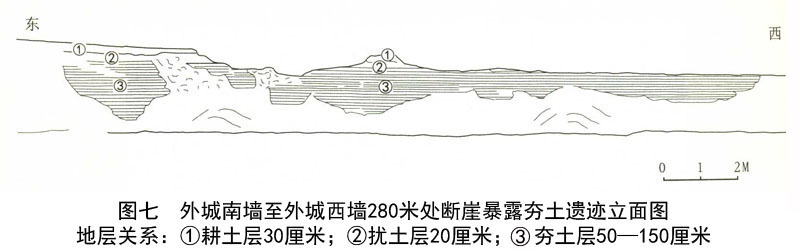

2号剖面(2010DP9)

位于南门以西的东西向断崖的北壁,距外城西墙280米。断面东西长25米,地势东高西低,东部崖高2.3米,西部崖高1.5米,夯土建筑层有的就暴露在地表,建筑层最厚处1.6米。总体地层结构为:①耕土层30厘米;②扰土层20厘米,③夯土层50—150厘米。夯层最厚处见23层细夯,层厚5—8厘米。(图七、图版五)

3号剖面(2010DP10)

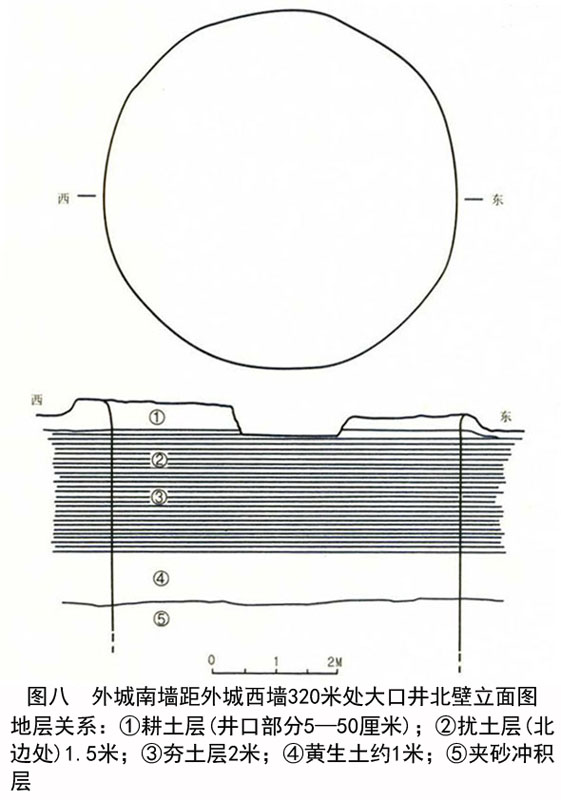

该处原为陈西村的一处大口井,现已废弃。该井直径5.6米,深10米左右。该井中部及南部基本打在外城南墙墙垣部位,北部1.2米处于墙垣的北侧。从该井断面观察到地层结构为:①耕土层(井口部分)5—50厘米;②扰土层(墙垣的北侧)1.5米;③夯土层2米,由5—10厘米的细夯层构成;④黄生土约1米;⑤夹砂冲积层。从地层关系上看,在修陵之前,此处山前洪积程度较重,在黄生土下有大量的杂乱砂石层,砂层较厚,石块堆积也杂乱无章。(图八、图版六)

4号剖面(2010DP11)

位于大口井南侧5.5米处,系外城墙南侧所暴露的断面。该断面呈东西向,目前仅存9.5米左右,据村民反映以前这处断面比现在更长,后因修路覆盖了大部分遗迹,目前仅存东西两小段遗迹。总体地层结构为:①耕土层30厘米;②扰土层20厘米,③夯土层。东段残长2米,暴露5层细夯土层,夯层厚度分别为6、6、7、6.5、8厘米;西段暴露3层细夯土层。

注释

[1]陕西省文物管理委员会:《秦始皇陵园调查简报》,《考古》1962年第8期。

[2]袁仲一:《秦始皇陵的考古发现与研究》,陕西人民出版社,2002年。

秦始皇帝陵博物院2011/秦始皇帝陵博物院.—西安:陕西出版集团 三秦出版社,2011