您现在的位置:首页 > 研究论著 > 秦始皇帝陵博物院2011

秦始皇帝陵园暴露遗迹调查报告/二/(二)

秦始皇帝陵博物院

二、城墙部分

(二)内城城垣保存现状

历史上的调查资料

1962年的考古调查发现内城城垣保存较好,当时发现墙基保存较好,每面墙向外还留有0.3—2米高的断面,其中北面最高,夯基宽10.05米。

袁仲一先生1975年在内城调查时发现仍保存有大量的地面建筑遗存。袁先生的主要记述摘录如下:

南墙 保存有高出地表0.6—1.1米的夯土墙垣。

北墙 因农民平地时把北侧的地面已修成阶梯形,从北面的断崖上观察,可明显的看到夯土的断面,高出地表约1—1.5米,夯层厚度5—7厘米,层次清晰。残墙上覆盖着破瓦片及红烧土、灰迹等堆积物。

西墙 在晏寨村南一南北向的土壕的断面上,暴露出西墙北部的一段墙基,长50余米,残高1—1.2米。西墙在临马公路以南至内城西南角,长约500米,农民平地时已把墙西侧的墙基暴露出来,已显露部分残高0.5—1.5米,在北距临马公路约50米的西墙基下,发现三行并列的五角形下水道与墙基成十字形交叉。

东墙 除中部与东西向隔墙交接的夹角处有一小段高出地表约1.2米外,其余均位于地下。

东西向隔墙 高出现地表约1.5—2米,东端最高。农民平整土地时已把东端削成断崖,夯层清晰,夯层层厚5—7厘米。墙的两侧堆积着厚0.3—1米多的红烧土、灰烬及大量的残瓦片。在距东端约40米处的墙体北侧的断崖上,暴露出长约4米的石散水一段。20世纪80年代初修秦陵的北围墙挖基槽时,发现墙体的东侧东西长约300米的范围内均有板瓦、筒瓦的残片及红烧土、木炭、灰烬的堆积。

另外在内城垣的四个角,在20世纪70、80年代仍可看到城墙转角处各有一个圆形的土台高出地表,土台上有残瓦的堆积物。后因平整土地,土台被夷为平地。仅剩南门门阙仍高出地表2—3米,当地群众称之为南门疙瘩。

目前城垣暴露遗迹的调查

从早期的调查资料看,内城墙保存较好,其中南墙、东墙甚至还保存有一些高出地面的墙体,此次调查发现目前已经很难看到有高出地面的墙体,只有在村民修地形成的断崖壁面才可观察到部分墙垣的夯土迹象。目前可观察到的内城城垣剖面共有8处,其中东墙1处、北墙2处、南墙2处、东西向夹墙1处、南北向隔墙2处。分别详述如下:

东墙

所处区段北从毛家村南到下陈村西北。从地貌上观察,以临马路和秦始皇陵现代围墙为界可分为北、中、南三段。北段墙垣原作为原毛家村通向临马路的一条便道,道路两侧多为石榴树园;临马路以南,90年代秦始皇帝陵保护机构在城垣基础上修了围墙,墙西为绿化带,墙东为石榴树园;现代围墙以南为下陈村田间道路。

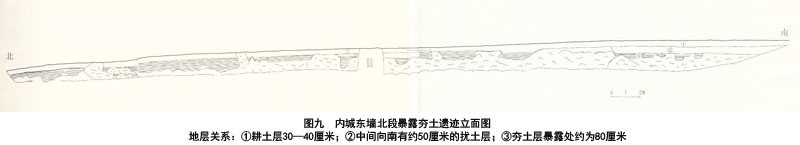

目前东墙区段发现保存下来的遗迹断面1处(2010DP12),位于临马路北,原陕缝厂水站西侧路沿下,系下焦村村民早期修地时人为导致的断面,该断面南北长73米,地势南高北低,南部断崖高1.7米,北侧仅高0.7米左右。暴露的城垣建筑南北连续,大部分建筑遗迹暴露在地表下,少数在后期形成的扰土下,距地面0.2—0.3米左右;秦代墙垣建筑由层厚6—10厘米的细夯层构成。(图九、图版七)

北墙

所处区段东自毛家村南、西到晏寨村北,遗迹的主要部分位于毛家村南侧的台地北边缘。由于早年农业生产队时期修整土地,将大量的土堆积在墙垣区段,北侧形成0.5—2米的断崖。地貌上北墙基本一致,台地上原来主要种植石榴树,也有少量其他荞木。目前在北墙区段发现2处秦代墙垣遗址的剖面。

1号剖面(2010DP13)

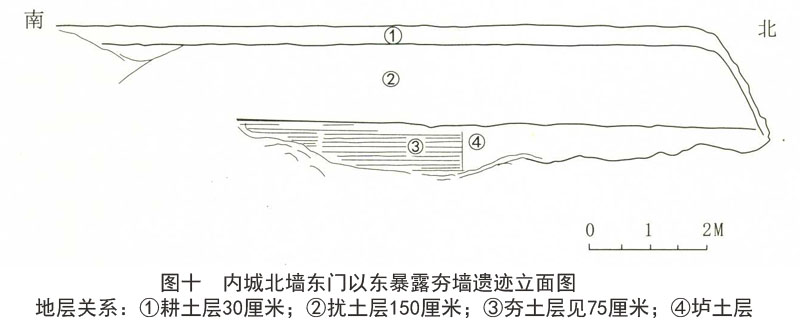

原位于毛南村南,现位于遗址公园内。该剖面为一处南北向取土壕的西壁,南北长12.5米,断崖最高处达2.75米。崖上生长灌木、桐树、石榴树等;崖下原有农民的田地,另种有桐树等。剖面的地层结构为:①耕土层30厘米;②扰土层150厘米;③夯土层75厘米;④垆土层。秦代建筑层位于扰土下,南北长4米,距地表1.75米,建筑层保存厚度0.75米;由层厚5—8厘米的细夯层构成。从位置以及勘探情况看,此处为内城北墙东段的一部分,暴露的遗迹为北墙的北半部。(图十、图版八)

2号剖面(2010DP14)

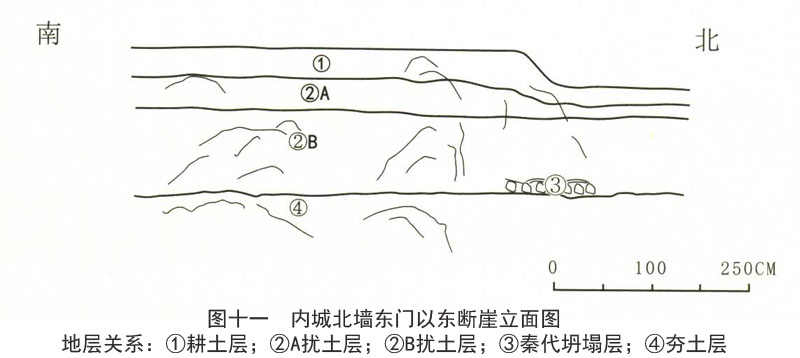

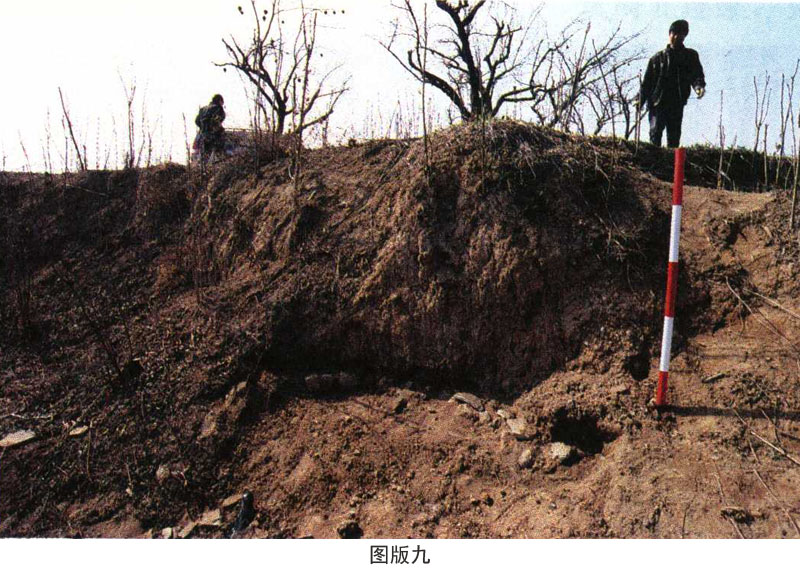

原位于毛南村南,现也位于遗址公园内。该剖面仍为一处取土壕的西壁,该取土壕平面呈U形,西壁东南—西北向,壁面高0.8—1米;东壁呈二层台式结构,向东扩展约20米。崖上生长灌木、桐树、石榴树等;崖下乱草丛生。该剖面的地层结构为:①耕土层,0.25—0.3米;②扰土层,分为②A层,厚0.3米;②B层,厚0.85米。③秦代坍塌层,厚0.1米左右,为碎石、瓦片等建筑堆积;④夯土层,现暴露部分厚0.2米,向下的具体深度不清。暴露的秦代遗存主要分为两个部分。瓦片碎石堆积遗存,位于剖面的北边缘;南北宽1.1米,石块大致呈方形,质地疏松,为本地所产的毛石,其上有一层残瓦片堆积,主要有粗绳纹板瓦片,瓦片间夹杂扰动过的夯土块。暴露的夯土建筑较少,并不甚清晰,大致厚0.2米。判断此处为内城东段北墙墙垣的一部分,瓦片碎石堆积为内城墙北沿的廊房散水倒塌后的建筑堆积。(图十一、图版九)

西墙

所处区段北自晏寨村北南到岳沟村东霸王沟的东边缘。从地貌上以临马路为界分为北、中、南三段。北段主要为石榴地、原晏寨村村落旧址、原陕缝厂机架厂旧址,村落及工厂旧址的现代建筑堆积基本已被清理;南段位于现秦始皇帝陵西围墙两侧,围墙内地面已覆盖绿化植被,围墙外是一条南北向便道;在秦陵现代围墙以南为原岳沟村农田,地面主要为柿树和石榴树。目前内城西墙区段地面暂未发现暴露于地面的秦代建筑遗迹。

南墙

所处区段西自岳沟村东霸王沟的东边缘东到下陈村的西北角。以内城南门为中心分为东西两段。西段南临霸王沟北边缘,沟下暴露了大量的墙垣夯土建筑遗存,墙垣所在明显高于北侧的农田,地面散落大量的建筑构件残片。东段恰位于下陈村两层台地的断崖地带,崖高1.5—2米,暴露有城垣建筑遗迹。剖面自东向西依次编为1—4号。

1号剖面(2010DP15)

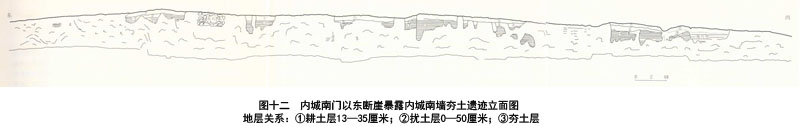

剖面位于原下陈村西断崖的北壁面,现已处于遗址公园内。从内城南门向东直到南北向断崖,总长计166.5米。断崖各部位壁面高度不一,西部高1.6米,中部高2.7米,东部高1.7米。该区段的地层结构总体上为:①耕土层15—30厘米;②扰土层10—50厘米;③夯土层50—125厘米。壁面上暴露的大小夯土遗迹剖面共计25处之多,总称为1号剖面。夯土遗迹最厚的达1.25米,可见21层细夯土迹象,夯层厚度5—7厘米。此剖面为内城南墙东段的北壁被破坏所形成的断面。(图十二)

2号剖面(2010DP16)

内城南门遗迹。该遗迹目前位于秦始皇陵园封土的南侧,是目前陵园内唯一存在于地面的一处门址,与其相连的东侧城墙夯层清楚,目前保存的遗迹高于其北侧地面2米左右。

经早期钻探得知,门址夯土基础平面呈东西向的“中”字型,东西长65.4米,南北宽8—18.6米,东西两端与城垣相连。门址的中心夯土台基是将城垣各向南北加宽5.3米而形成的,东西长45米,南北宽18.6米,台面上的建筑遗存已遭破坏。由此台基向两端凸出的部分略呈梯形,东西长10米,南北宽8.2—8.6米。

在东端凸出部分南侧的夯土断面上,暴露出一段廊房建筑遗存,东西残长3.4米,南北宽3米,残高0.7米,其上有厚0.3米的建筑遗存,内含粗绳纹板瓦、筒瓦、红烧土、灰烬等,廊房底部上距现地表0.6—1.1米,下距秦代地面2.8米,廊房之外有石片铺砌的散水。根据残存情况分析,廊房的长度应与夯土向东端凸出部分一致,长10米,而且门址的东西两侧凸出部分亦应有对称的廊房建筑,惜遭近年平整土地的破坏,西侧的廊房已无迹可寻。

3号剖面(2010DP17)

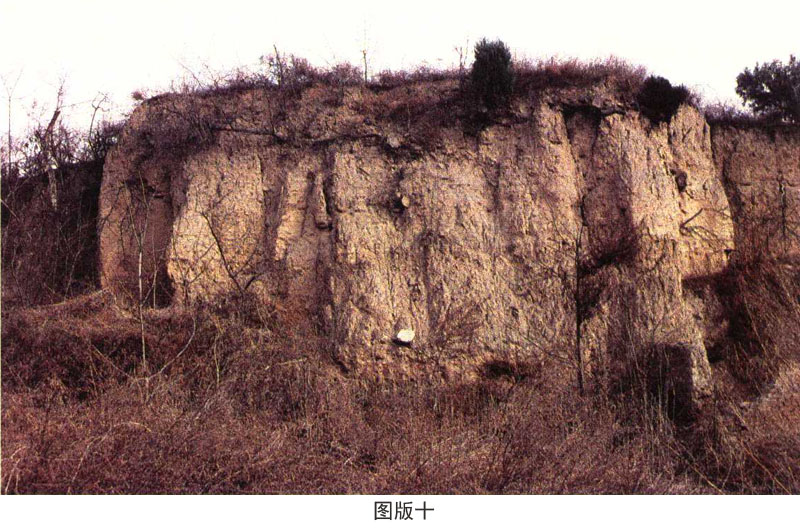

位于原岳沟村东侧的沟内北壁,现已处于遗址公园内。东端东距南门遗址西端140米左右;向西总长68.5米。剖面总的地层结构为:①耕土层15—30厘米;②扰土层75—230厘米;③夯土层260—330厘米;④垆土层。断崖西高东低,西部断面高度达6米,中部、东部为4—4.5米;剖面内有一处南北向断面显示夯土建筑遗址最宽达2.6米;断面上嵌有大量的瓦片、石块堆积。夯土遗存最厚为3.3米,有的地方暴露有多达36层细夯土,层厚5—8厘米。该处为内城南墙南壁被破坏后形成的断面。(图版十)

4号剖面(2010DP18)

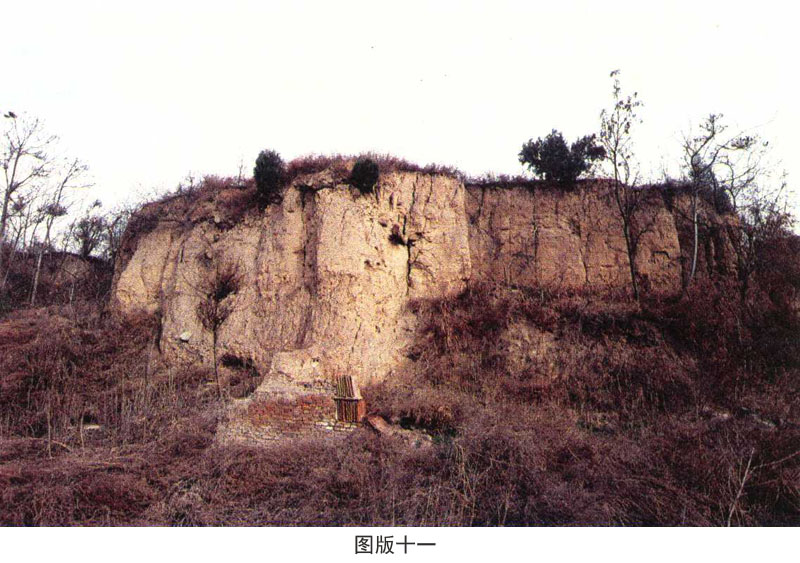

位于原岳沟村东侧的沟内北壁,现已处于遗址公园内。东端东距南门遗址西端261米左右;向西总长10.75米。剖面总的地层结构为:①耕土层15—250厘米;②扰土层120厘米;③夯土层150—350厘米;④垆土层;⑤生土层。剖面所见夯层的底部并不在一条水平线上,有些部分的夯层底部明显高于两侧,高差约为0.2—0.5米左右。该剖面亦为内城南墙南壁被破坏后形成的断面,高低相错的夯层应为城墙不同的部位。(图版十一)

5号剖面(2010DP19)

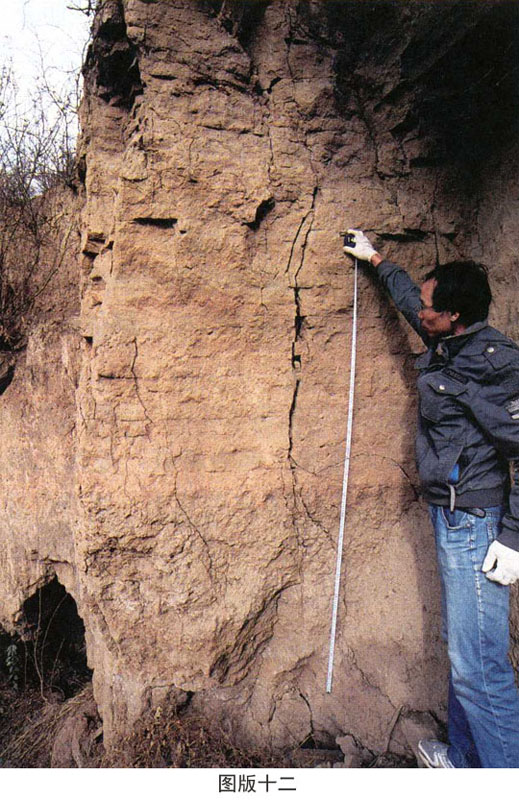

位于原岳沟村东侧的沟内北壁,现已处于遗址公园内。东端东距南门遗址西端181米左右;向西总长62.25米;断面残高6.5—7米。剖面总的地层结构为:①耕土层15—30厘米;②扰土层70—235厘米;③夯土层150—350厘米;④垆土层。中部暴露出一部分瓦片与石块遗存。该处遗迹也是内城南墙南壁被破坏形成的剖面;暴露的瓦片石块应为南侧的廊房散水遗存。(图版十二)

南北向1号墙

所处区段北自毛家村南、南到现临马路南现秦陵保护围墙北门。除南端局部为现代道路及建筑所覆盖外,其余的主要为石榴地及农田。该墙在上世纪80年代就已发现,并且经边局部试掘。目前该段墙垣地下部分保存相对较好,地面部分是在农民修地取土过程中被暴露的两段墙体。

1号剖面(2010DP20)

位于北端向南117—158米处的断崖壁面,村民修整土地形成。南北长41米,断崖南北呈一直线,现高1.25—1.5米,南高北低,断崖的两侧分别的石榴园。夯土遗迹多在地表以下,南侧暴露厚度0.5米左右,北侧时断时续。地层结构为:①耕土层15—35厘米;②扰土层25—50厘米;③夯土层15—50厘米。判定此处为内城夹墙的基础部分。

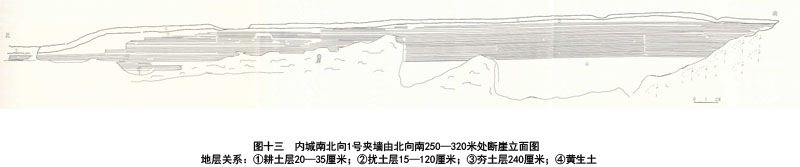

2号剖面(2010DP21)

该剖面位于陵北内城北墙由北向南250—320米处,此段内城夹墙立面为晏寨村早年起土壕所破坏,目前已形成一个南高北低的大型断面,南北长70余米,中间深5.5米,残存夯土厚2.4米左右。崖上为村道及麦田,崖下为杂草灌木丛,还杂生着大量的树木。地层关系结构为:①耕土层20—350厘米;②扰土层15—120厘米;③夯土层(完全暴露处)240厘米;④黄生土。秦代建筑遗迹有的部位仅在地面以下,中段及南段普遍可见30多层细夯,北段约可见10—20层细夯;夯层多厚5—7厘米,最厚处达9—10厘米,夯层最多处可见34层细夯。判定此处也为内城夹墙的基础部分。(图十三)

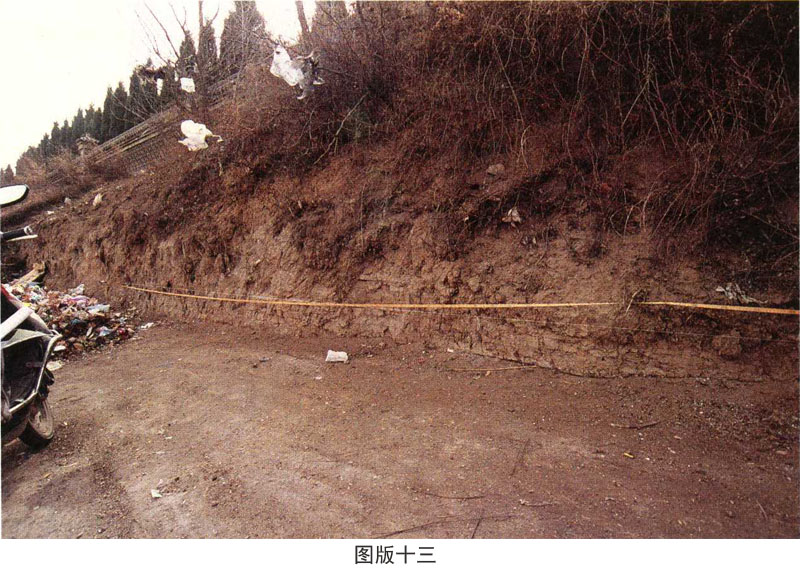

东西向夹墙

该墙东自原秦陵现代围墙东北角、西到现秦陵围墙北门西侧。墙垣恰处于台地的断崖地带,因而该段墙垣地面部分保存较好,墙体的北边缘在断崖上有部分暴露,其中以东端较为清晰。

目前发现1处较为明显的剖面(2010DP22),该断面东距内城东墙70米,目前暴露东西向10米的一段墙体,断崖上部为斜坡,被扰土覆盖,所露夯土最厚60厘米,最薄处30厘米,中部可见有2米厚的扰土。该部位地表覆盖杂草,北边原为一处垃圾场。地层结构为:①耕土层0.2—0.3米;②扰土层1.9厘米;③夯土层(不完全暴露处)0.4—0.6米。暴露的夯层中部大致可见6—7层,西端仅可见4层,夯层最厚的达9厘米,一般厚度4—5厘米。(图版十三)

秦始皇帝陵博物院2011/秦始皇帝陵博物院.—西安:陕西出版集团 三秦出版社,2011