您现在的位置:首页 > 研究论著 > 秦始皇帝陵博物院2011

輴车转辚考

曹玮

曹玮 秦始皇帝陵博物院 研究员/北京大学古代文明中心 兼职研究员

内容提要 经论证,两周之时高等级墓葬于棺椁之间出土的棺环,当是史书中记载的輴车上的转辚。

关键词 两周之时 墓葬 輴车 转辚

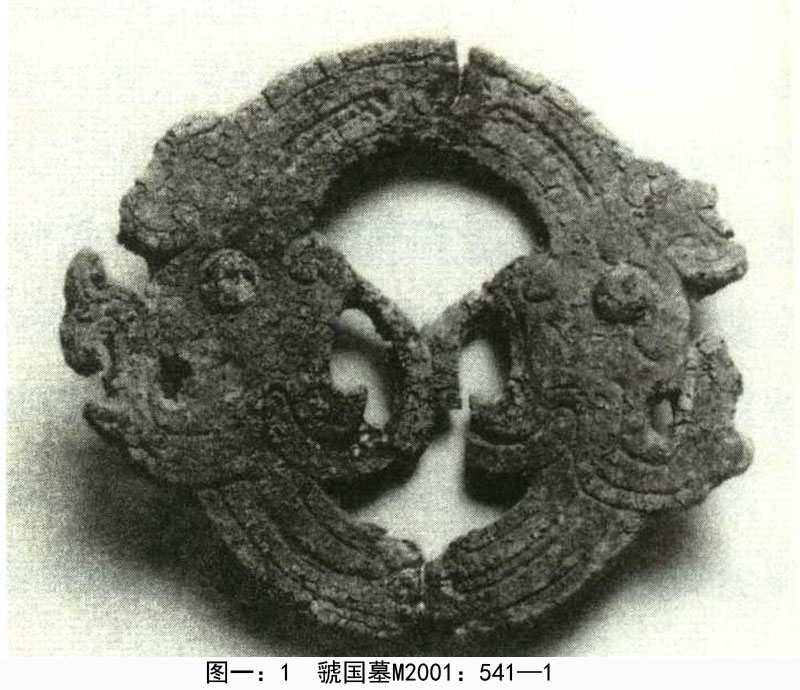

上个世纪九十年代初,在河南三门峡虢国墓地2001号墓,出土了12件称之为“棺环”的器物。[1]“出土时位于外棺四周,东西各四件,南北各二件。大小、形制均相同。”棺环标本M2001:528,外径9.6厘米,断面为2×1厘米(图一:1)。另外,在追缴的器物中,也有一件(图一:2)。墓葬的时代为西周晚期。

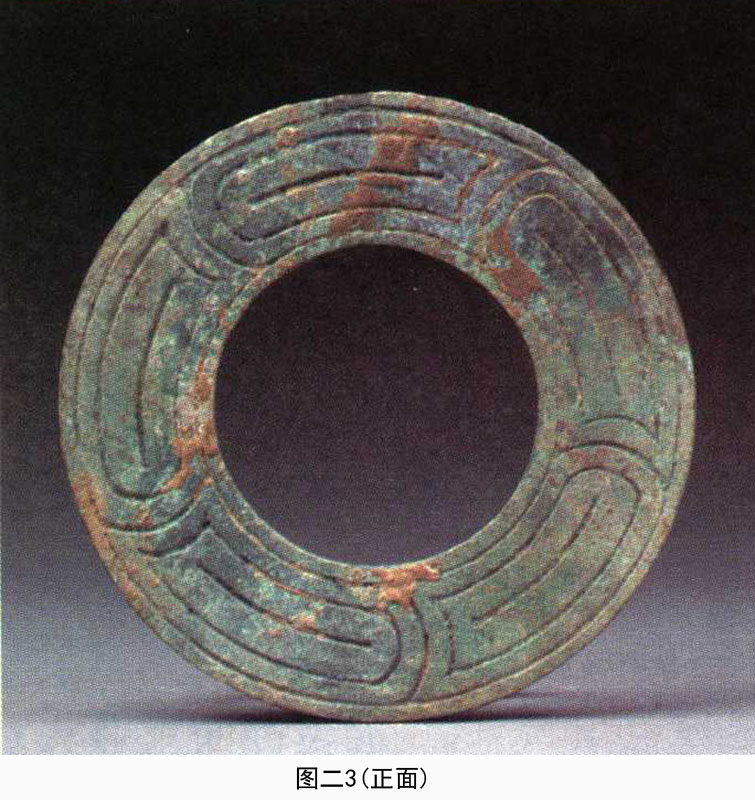

2005年,陕西省历史博物馆征集了7件“青铜璧”,按形制分为三型(文章称为组)。一型3件,饰重环纹,直径16、孔径7.6、厚0.4厘米(图二:1—2);二型3件,形制略小,饰重环纹,直径14.2、孔径8.3、厚0.3厘米(图二:3—4);三型1件,圆环外有4个半圆形凸起,饰斜角云纹(图二:5—6)。[2]文章断定器物时代当是西周晚期,应当是对的。并认为从形制看,应当与虢国墓地M2001出土的“棺环”,属于一类东西。

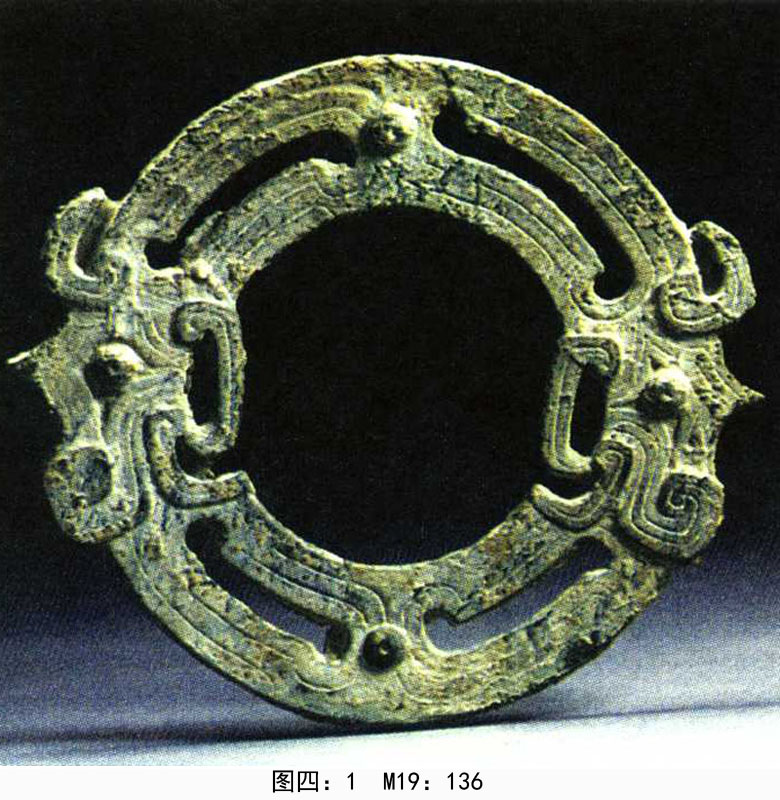

2005年4月,陕西省考古研究院在韩城梁带村东北发掘了春秋早期的贵族墓地。其中,在26号墓外棺的四周,共出土“棺环”10件,“左右两侧各四件,前后两端各一件。”[3]形制、大小均相同,形制为“圆环形,体扁平,正面铸成连体卷曲双龙形,背面平齐。龙首相对,顶角后仰,凸目,长鼻卷曲上翘,长舌向下弯曲内弧,环身饰变形镂空纹样,中间圆凸为龙眼,暗示此处隐伏其他的神龙。铸造较为粗糙,似为下葬专用。”标本M26:127,直径17.2、内径9.4、厚0.6厘米(图三)。19号墓出土也出土了10件,两侧各4件,上下各1件。标本M19:136,外径19.6,内径9.5厘米(图四:1—2)。[4]27号墓的简报并未提及此物,但从发表的平面图上,可以看出是有“棺环”出土(图五)[5],这里暂且不做评述。

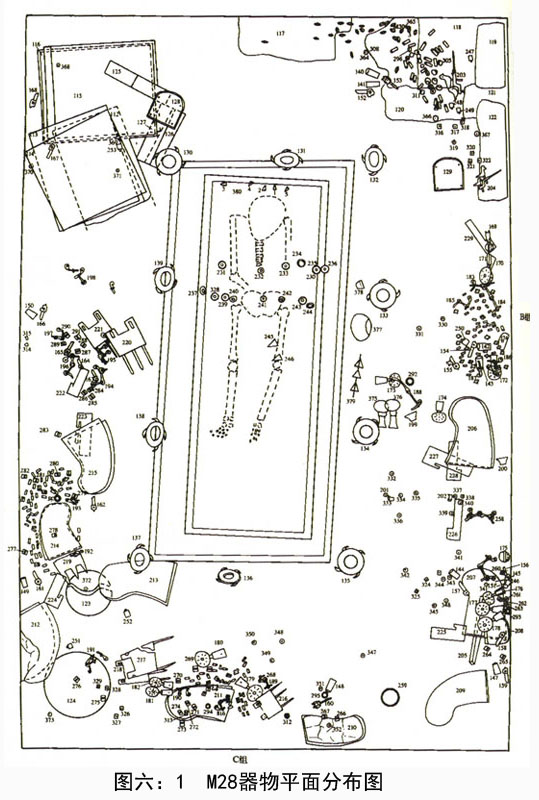

同墓地的28号墓,亦出土了10件“铜环饰”,“等距离分布于外观周围。两端各3件,两侧各2件,间距46—80厘米不等,高出棺底30—40厘米,距外棺10—15厘米,均向内倾斜,说明是围在外棺周围的。”[6]这种排列也可以说长轴两侧各4个,两端各一个。(图六:1)10件铜环饰形制相同,环形似璧,周缘有四个鸟喙状凸。直径15.6,内径8,厚1厘米,背面沿高0.3厘米(图六:2—3)。发掘者注意到,“以东北角起点,顺时针排列,第一、三、四、五、十号环反面向上,第二、六、七、八、九号环正面向上,表明其不是固定在棺上的,而是悬系在外棺周围,因有摆动和转动空间,所以埋藏中出现了正反不同的现象。”(图六:4)这个观察非常重要,对我们了解器物用途,有很大帮助。

出土和征集的这些器物有几个共同点。一是形制大同小异;二是大小接近,虢国墓地M2001出土的棺环稍小一点,直径约在10厘米,梁带村出土的都在16厘米左右;三是埋藏地点相同,出土时都分布在外棺底部的周围,一般分布规律是长轴两侧各四个,上下两端各一,或是各二;四是质料均为青铜制作。五是器物的时代大都集中在西周晚期至春秋早中期。虢国墓地M2001是西周晚期,陕西历史博物馆征集的7件也应当是西周晚期的器物,而陕西梁带村M19、M26、M28出土的当是春秋早期的东西。

这些具有共同点的器物,从出土位置来看,发掘者认为是棺环,从作用上讲无疑是对的,是为下葬时“引绋”用的。但所谓“棺环”,是现代考古学描述用语,古人怎么称呼呢?我们认为就是文献中所谓的“輴”或称为“輴车”和輁轴上的转辚。

輴,原本是一种帮助在泥地中行走的工具,《尚书·夏书·益稷》有“予乘四载,随山刊木”的句子,郑玄《注》云:“所载者四,谓水乘舟,陆乘车,泥乘輴,山乘樏。随行九州之山林,刊槎其木,开通道路以治水也。”《史记·河渠书》在记这段话时写成:“陆行载车,水行载舟,泥行蹈毳,山行即桥。”唐代孔颖达《尚书注疏》云:“此经惟言‘四载’,传言所载者四,同彼《史记》之說。……輴与毳为一。……”毳,也写成橇。《史记·夏本纪》:“陆行乘车,水行乘船,泥行乘橇,山行乘檋。”裴骃《集解》:“橇形如箕,擿行泥上。”张守节《正义》:“按橇形如船而短小,两头微起,人曲一脚。”形制或为一木板下前后或左右各钉一条长方形木,作为泥路行进的工具。这种形制的器具,一直流传下来。到了近现代,在没有胶鞋之前,农村出行还常常使用这种器具。

至两周时期,这种形状的器具用在葬具上,用以承负棺柩,称之輴,或者輴车。类似同样用途,但级别较低的称之为輁轴。

輁轴,在先秦时期属于丧器,《周礼·地官·司徒·乡师》云:“正岁,稽其乡器,比共吉凶二服,闾共祭器,族共丧器,党共射器,州共宾器,乡共吉凶礼乐之器。”郑玄《注》云:“吉服者,祭服也。凶服者,吊服也。比长主集为之。祭器者,簠簋鼎俎之属,闾胥主集为之。丧器者,夷盘、素俎、楬豆、輁轴之属,族师主集为之。”

輁轴与輴车,是不同等级使用的葬具,按照礼书的说法,以当时的礼仪等级,天子用的輴车,是绘龙的輴车,又叫龙輴;诸侯、大夫亦用輴车,但不绘龙;大夫以下用輁轴。輴车与輁轴的差异,在等级上是大夫以上与士以下的区分;形制上是两边与四周的不同。《仪礼·士丧礼》云:“棺入,主人不哭。升棺用轴,盖在下。”郑玄《注》:“轴,輁轴也。輁状如床,轴其轮,挽而行。”孔颖达《疏》:“案《既夕》云‘迁于祖用轴’,《注》云‘轴,輁轴也。轴状如转辚,刻两头为轵。輁状如长床,穿桯前后着金,而关轴焉。大夫诸侯以上,有四周,谓之輴,天子画之以龙’是也。”

另,《仪礼·既夕礼》:“迁于祖,用轴。”郑玄《注》云:“轴,輁轴也。轴状如转辚,刻两头为轵,輁状如长床,穿程。前后着金而关轵焉。大夫诸侯以上,有四周,谓之輴。天子画之以龙。”这是郑玄用转辚来解释輁轴。輁是承托棺的床,转辚是下边用以引绋的装置。按照郑玄的说法,輁轴应是两边有,而輴是四边都有。

《礼记·檀弓下》记载了季康子的母亲死,公输若年纪尚小。下敛时,若的族人般请代替若用技巧封,季康子将从之。但公肩假不同意,说:“不可。夫鲁有初,公室视丰碑,三家视桓楹。”孔颖达《疏》在解释碑的时候说道:“案《春秋》天子有隧,以羡道下棺。所以用碑者,凡天子之葬,掘地以为方圹,《汉书》谓之‘方中’。又方中之内,先累椁于其方中,南畔为羡道。以蜃车载柩至圹,说而载以龙輴,从羡道而入。至方中,乃属绋于棺之缄,从上而下,棺入于椁之中。”

这是葬礼中棺柩入于墓圹之中的过程。其中,蜃车,即柩车,载棺之车。《周礼·地官·遂师》职下,郑《注》云:“蜃车,柩路也。柩路载柳,四轮迫地而行,有似于蜃,因取名焉。行至圹,乃说,更复载以龙輴。”郑注同时认为:蜃车即辁车,云:“蜃,《礼记》或作槫,或作辁。”

郑玄在为《仪礼·既夕礼》作注时解释说:“车,载柩车。《周礼》谓之蜃车,……其车之轝,状如床,中央有辕,前后出,设前后辂,轝上有四周,下则前后有轴,以辁为轮。许叔重说:‘有辐曰轮,无辐曰辁。’”贾公彦《疏》解释为:“云‘其车之轝,状如床,中央有辕,前后出’者,观郑此注,其轝与輴车同,亦一辕为之。……云‘轝上有四周’者,此亦与輴车同。云‘下则前后有轴,以辁为轮’者,此则与輴异,以其輴无轮,直有转辚,此有辁轮。”

这是用汉代的辁车来解释輴车。但汉代的辁车是有轮子的,只不过轮子的形制不同。按《说文解字》的释法:“有辐曰轮,无辐曰辁。”之所以称之为辁车,其车的轮子是没有辐的辁,因而得名。有关汉代的辁车,孙机先生有很详细地考证,不再赘述。[7]这又表明了一点,即輴车没有轮子,只有转辚。我们从考古发掘看到的“棺环”或“棺环饰”当是輴车上的转辚。有关转辚,从汉代以后的人已经不知道是什么形制的东西了,唐代人认为辚与轮同,但清代人则不这么认为。清代学者胡培翚《仪礼正义》:“云‘轴状如转辚,刻两头为轵者’,转辚未详。贾《疏》谓汉时名转轴为转辚,辚,轮也。然字书少训辚为轮者,此不可考。”从现在的出土材料来看,转辚因是圆形,与车轮相似,只是非车轮的輴车装置。而且,并不有车轮的作用,只是下棺时用于引绋的工具。

《礼记·丧服大记》云:“君葬用輴,四綍,二碑,御棺用羽葆。大夫葬用輴,二綍,二碑,御棺用茅。士葬用国车,二綍,无碑,比出宫,御棺用功布。”碑,古代用于牵引棺木入墓圹的木柱;綍,又写作绋,下葬时牵引灵柩入墓圹的绳索。《礼记·王制》:“丧三年不祭,唯祭天地社稷,为越绋而行事。”郑注云:“绋,輴车索。”四綍,即四条麻制的绳索。四条绳索从棺下的輴车下穿出缚系在棺上,一边当有4个转辚,二面需8个。这和河南三门峡虢国墓地、陕西韩城梁带村贵族墓地出土的实际情况相符,二面为8个转辚。

其用法,按孔颖达《疏》的说法是:“诸侯四綍二碑,前后二绋,各绕前后二碑之鹿卢,其余两綍于圹之两旁,人挽之而下。其天子,则下《檀弓》注云‘天子六綍四碑,前后各重鹿卢’,如郑此注,天子绋既有六,碑但有四,故以前碑后碑各鹿卢,每一碑用二綍,前后用四綍,其余两綍系于两旁之碑。案下《檀弓》注云‘诸侯之繂’,不云前后重鹿卢,则诸侯之碑前后不重鹿卢也。前碑后碑各用一绋,其余二绋在旁,人持而下棺也。”

值得注意的是,虢国墓地M2001出土了转辚,墓主虢季是虢国的国君;而M2012墓主为国君夫人梁姬、M2011墓主为太子的墓中都没有这类器物。但在梁带村芮国墓地M27、M28被认为是芮国的二代国君和M19、M26被推测为M27墓主的二夫人的墓中都出土了转辚,而且数量相等,这种差别是级别的差异,还是时代的差异,需要新的资料进行探讨。

由上述可知,两周时期按级别的不同,使用了輴车和輁轴,而汉之后,輴车改为辁车,转辚也改成无辐的辁,以负担更重棺的重量。

注释

[1]河南省文物考古研究所等:《三门峡虢国墓》第一卷第119—120页,图100:1,图版四〇—4,文物出版社,1999年。

[2]贺达炘、师小群:《陕西历史博物馆新征集秦铜器撷英》,载《陕西历史博物馆馆刊》13辑第252—254页,2006年。图为陕西历史博物馆保管部韩建武主任提供,谨表示感谢。

[3]孙秉君等:《芮国金玉选萃——陕西韩城春秋宝藏》第248—249页,三秦出版社,2007年。

[4]陕西省考古研究所等:《陕西韩城梁带村遗址M19发掘简报》,《考古与文物》2007年第2期,第3—14页。

[5]陕西省考古研究所等:《陕西韩城梁带村遗址M27发掘简报》,《考古与文物》2007年第6期,第3—22页。

[6]陕西省考古研究院等:《梁带村芮国墓地——2007年度发掘报告》第145—146页,文物出版社,2010年。

[7]孙机:《汉代物质文化资料图说·殓具》第409—412页,文物出版社,1991年。

秦始皇帝陵博物院2011/秦始皇帝陵博物院.—西安:陕西出版集团 三秦出版社,2011