您现在的位置:首页 > 研究论著 > 解读秦俑:考古亲历者的视角

兵器篇 叁 长铍春秋——从剑到铍的历程

王学理

铍,同古代好多冷兵器一样,曾经在战争舞台上煊赫过一个时期,随后便淹没在历史的底层。对于铍,古人也往往不明其形状,以致留给我们的是辞书上一大堆形名不明的称号。本来,铍是步兵手里握持着前刺的一杆长兵器,前端装着同短剑似的金属刃器,后有长杆木柲(柄)。因为积竹柲早已腐朽,剩下的只有一只铍头,于是就被金石学家往往归到“古剑”之属。

日本学者林巳奈夫,曾据传世的燕王喜和相邦建信君“剑”拓片,首先恢复了铍的原名。

近年,因为在秦始皇陵侧的从葬武士俑群里发现了几杆完整的长铍,这才第一次为我们研究这一古代兵器提供了实物凭据。

文献上记载着一些零碎的用铍的史实,考古中又发现了不少似剑非剑的锋刃器。现在经过初步的梳理,不但使人们明晰地追忆它那段兴衰的历程,恢复它在古代兵器宝库中应占有的地位,而且还会发现在它存在的那段峥嵘的岁月里,对于当时战争的影响和意义。

一 战国时期铍的形制

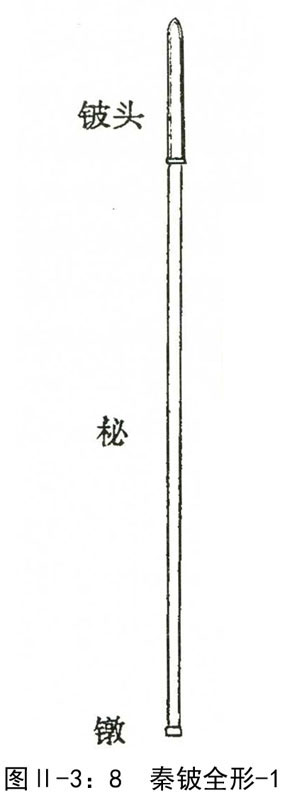

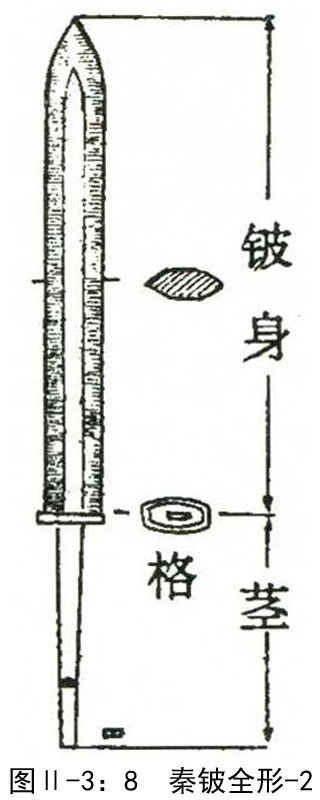

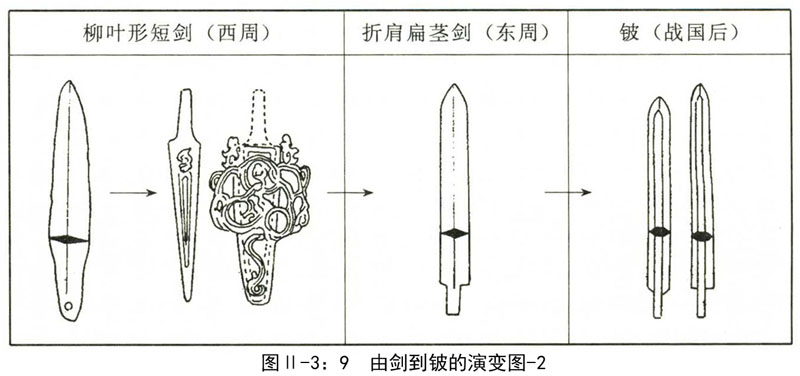

铍在战国中晚期已经定型。实际上它是一柄有如短剑样的锋刃器,套接在一杆带镦的长柲(柄)上,从而构成为一件直锋的刺兵。

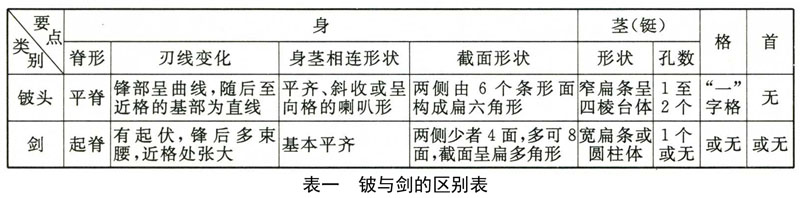

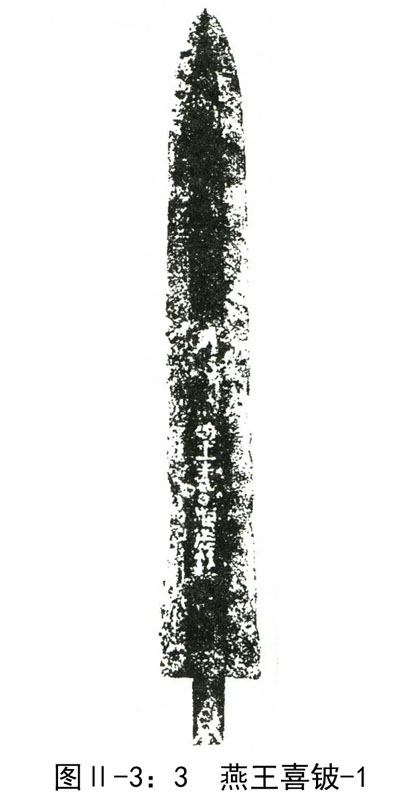

铍头同东周时期一种带折肩的扁茎短剑颇为相似。所谓“相似”,仅仅指的是同属于一次铸成的有对刃的条形直锋兵器。但实际上,二者在结构上还存在着明显的区别。因为它们容易相混,故现在把各自结构上的要点列出,见表一:

早期剑与铍,很容易被人混淆。往往误铍为剑。实际上,判断首先应该从茎部的结构上着眼。

折肩扁茎剑,宽厚而直,茎部两边以半圆木片夹住,以销钉穿孔铆合,再缠之以丝缑,外表髹漆。不唯中原地区的此式剑柄作如此装置,大概除了有首带箍的柱茎剑、筒柄剑、柱脊剑,概莫能外。即如柳叶形的“巴蜀式”剑柄,也是作这样的办法处理。像四川新都的剑柄,不但用木板夹,还插在铜套里,再在外面缠缑漆表[1]。北方的曲刃剑,还加有枕状首或“T”形首的。西瓯短剑,是另接钉盖状的首。这些都是从握持得力的需要而采取的一种措施。因此,扁茎剑的宽度可大到同握径相等。

而铍茎则不同,因为要把铍茎(铤)直插进柲中去,茎的宽度,至少在末端要小于柲而呈楔形。

据传世品及考古发掘,能够确定为铍头的,以战国中晚期为最多,几乎遍及于当时的诸侯各国:

赵铍

(1)相邦建信君监制的有:四年铍1件,八年铍8件,计9件(《善斋》、《小校》、《周金》、《三代》。重一除外)。

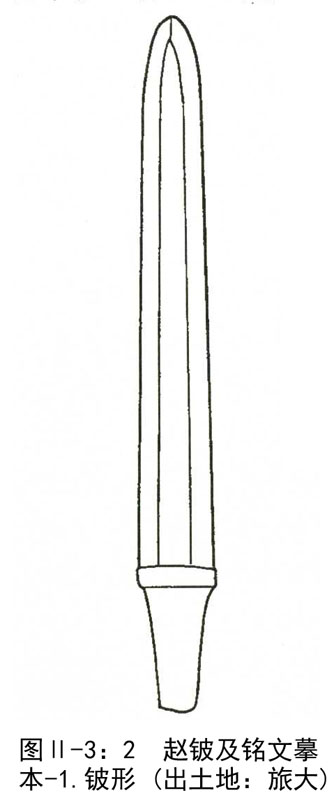

(2)相邦春平侯监造的有:元年铍1件(图Ⅱ-3:1)、二年铍1件、三年铍2件、四年铍2件(图Ⅱ-3:2)、十五年铍4件、十七年铍7件,计l8件(《小校》、《周金》、《录遗》、《贞松》、《三代》、上海博物馆藏品、《考古》[2])。

(3)其他相邦监造和地方冶铸的,传世品见有元年右库铍1件、三年右库铍1件、三年武平铍1件、三年*(左纟中言右纟)令铍1件、三年武*(上爫下土)铍1件、四年*(上自下寸)平相邦铍1件、七年相邦铍1件、八年相邦铍1件、十三年守相中勿官铍1件、十五年相邦□铍1件、十五年守相*(上木下土)波铍2件、十六年守相铍1件、十八年相邦铍1件、王立事铍1件、亩伺铍1件、相邦铍1件。考古新见有:河北省在20世纪60年代出土的铍,如磁县白阳城的“王立事”铍、易县东古城的相邦铍和承德市“十五年守相*(上木下土)波铍各一件[3]。计20件(说明:上列各铍的时间排列是以铭刻数字为便,并非赵国王世的次序)。

韩铍

郑韩故城窖藏里出土铜铍2件[4]。

魏铍

“十二年邦司寇赵新铍”1件(北京大学藏品[5])。

燕铍

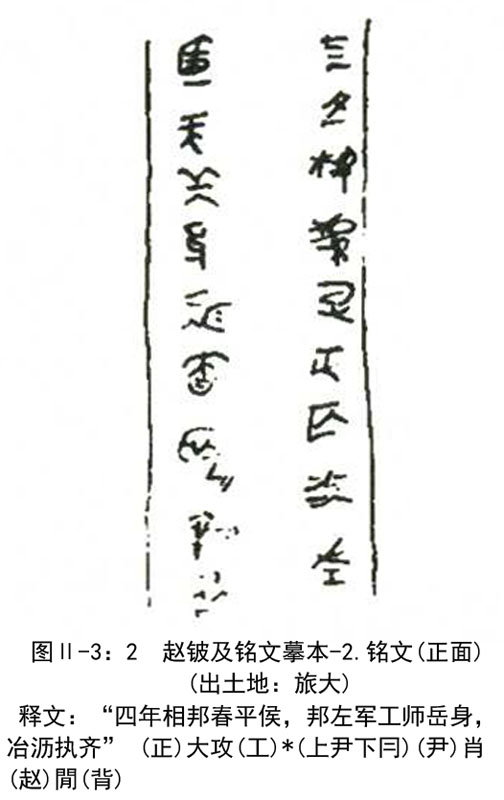

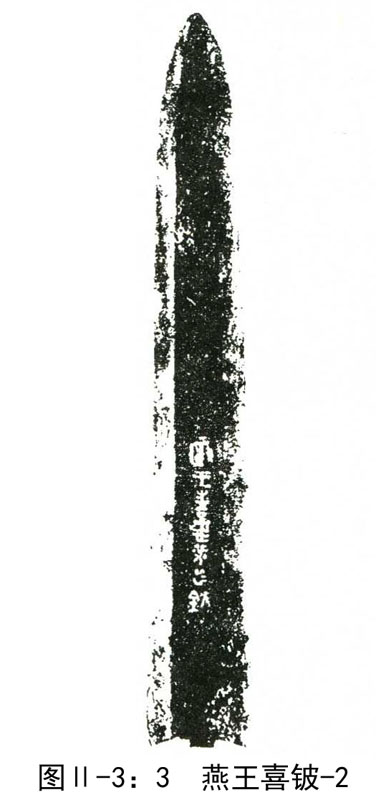

燕王喜铍4件(《小校》3,(图Ⅱ-3:3)[6])。

燕下都第44号墓出土1件[7]。

燕下都遗址调查中也有铜铍的出土[8]。

楚铍

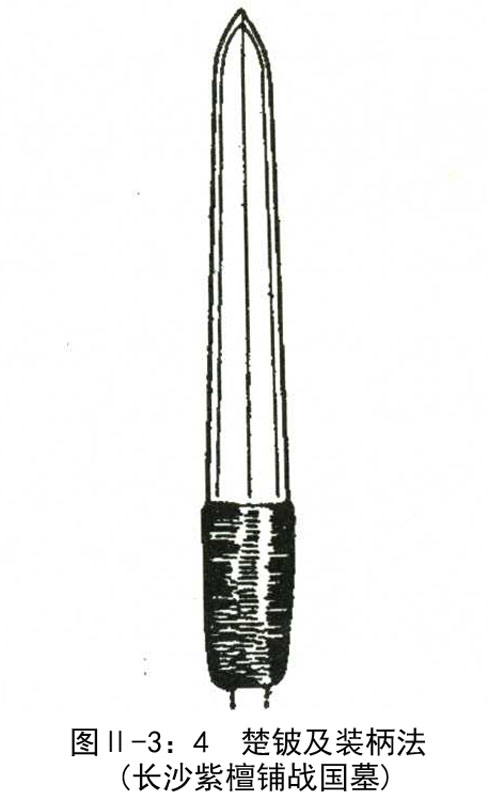

长沙紫檀铺战国墓出土1件[9](图Ⅱ-3:4)。

越铍

浙江博物馆藏1件,刻鸟篆书“戉王”二字。

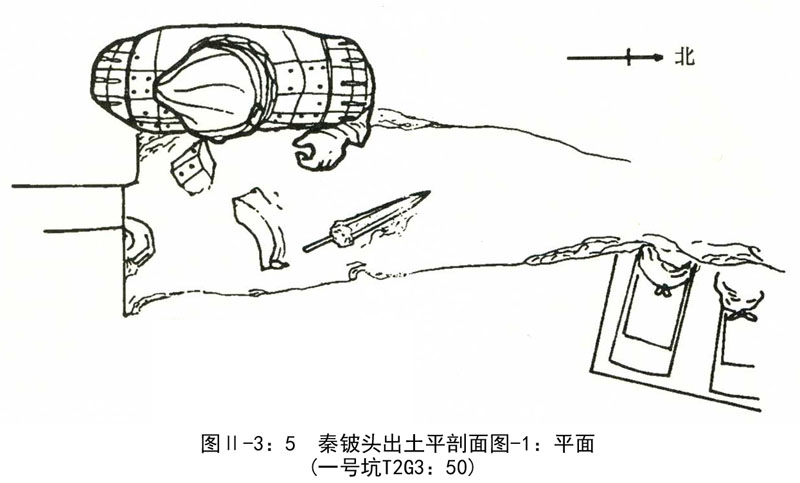

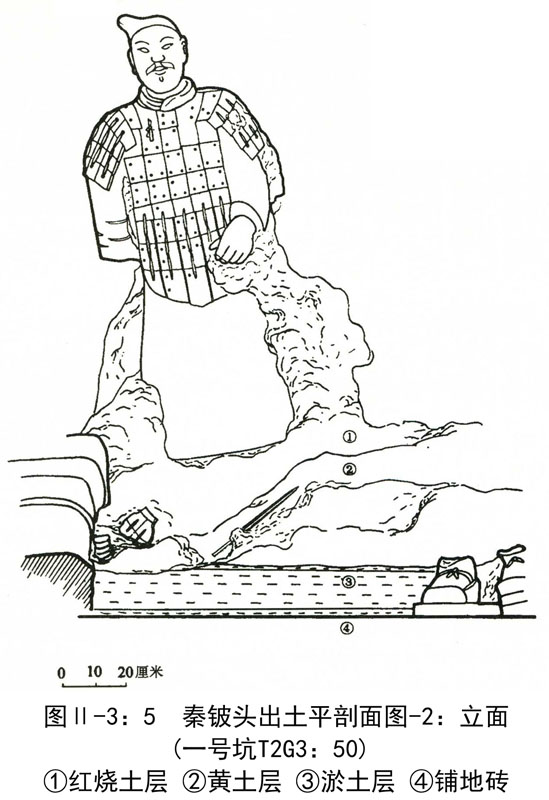

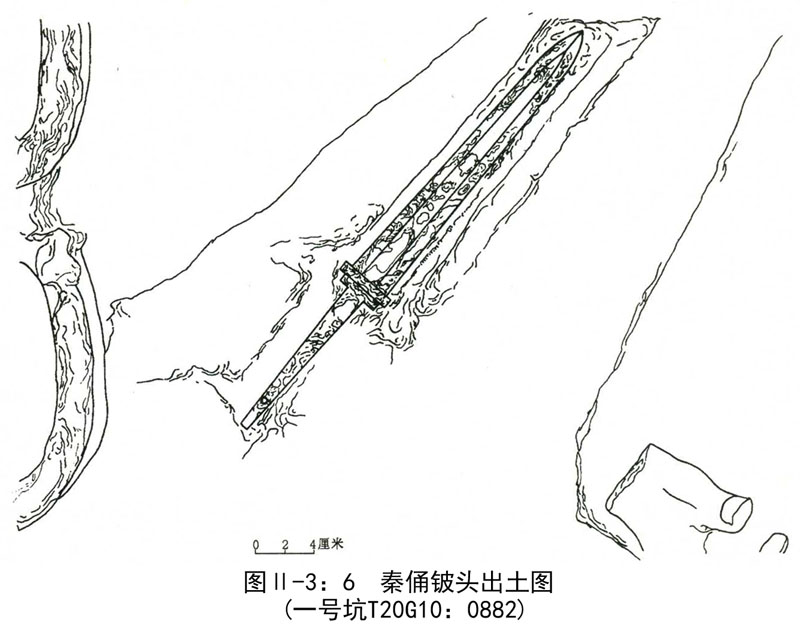

秦始皇陵东侧第一号兵马俑从葬坑出土青铜铍16件(图Ⅱ-3:5、6)。

截至目前,除了齐铍未被发现外,据以上六国的统计已见铍62件之多。其中可以考定年代的,以梁惠王十二年(公元前307年)的一件魏铍为早。接后到秦统一前的80多年间均有制造。这些铍的形制,大样虽定,但其细部因国别及地区的不同而略有差别。

赵铍除尖舌形锋部外,身的前后宽度相差不大。换句话,也就是作平脊的两棱和两腊形成四条平行线。铤宽而扁,平面多数形为喇叭形,甚或同茎基(即茎接近格处)宽度相等(《梦郼》续编35.2)。茎孔一至两个,或者全无。基部连线平行,或内收。铭文款式一定,作两行刻在平脊上,或两面刻。起单脊者仅见“元年相邦春平侯”铭一例(《小校》10.102.4)。铍身的宽度虽然在3.3~3.5厘米之间,但其长度却有前短后长的变化,如*(上木下土)波铍长只有26.1厘米,而建信君、春平侯铍都在33厘米以上。

韩铍之身,前窄后宽,断面呈扁六边形,刃平直,无格,铤作扁条,基部平直。通长31.8厘米[10]。

魏铍形制基本同赵铍,但平脊两线收杀而使基线不显,自然是很难穿格的。

燕铍基部平齐或斜收,无格。铭刻简单,位于中部。通长27~31.5厘米,铤长3.8~8厘米,基宽3.3厘米,表现出身长茎短的特点。

楚铍宽而长,起矮脊,具有南方国家如楚、吴、越剑的风格。铍头长可33厘米。

秦铍

已有的几件秦铍,其铭刻表明这些兵器系秦始皇十五至十九年(公元前232~前228年)制造的。完整的铍安柲带镦者,最长达3.82米,最短的也有3.59米,一般都在3.7米以上。而铜铍头更是标准化了的产品,不但格、镦俱全,大小一致,而且铭刻位置也固定。基部连线平齐,身基宽3.1厘米,长35.2~35.55厘米。身与铤长度之比为2∶1。

综览战国铜铍,尽管有某些差异,但总的方面却是一致的。可以看出有四大特点:

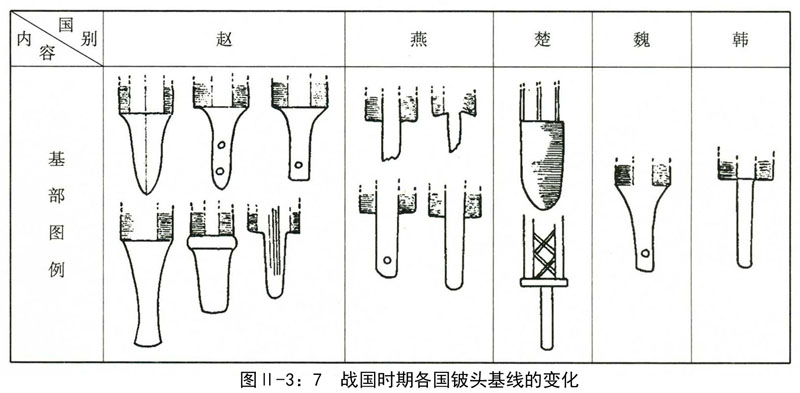

第一,铍头呈兰叶状,根据身茎连接的形状知,铍可分为有格铍和无格铍两种(图Ⅱ-3:7)。

第二,锋后的刃线无起伏变化。铍身的宽度虽然前窄后宽,但差别不大,同此时剑的变化过程相当。

第三,多刻纪年铭文。

第四,完整的铍是首、格、柲、镦齐全的。

注释

[1]四川省博物馆等:《四川新都战国木椁墓》,《文物》1981年第6期。

[2]旅顺博物馆:《旅大地区发现赵国铜剑》,《考古》1973年第6期。

[3]河北省博物馆:《河北省出土文物选集》,文物出版社,1980年。

[4]郝本性:《新郑“郑韩故城”发观一批战国铜兵器》,《文物》1972年第10期。

[5]北京大学李伯谦教授示告。

[6]河北省博物馆:《河北省出土文物选集》,文物出版社,1980年。

[7]河北省文物管理处:《河北易燕下都44号墓发掘报告》,《考古》1975年第4期。

[8]中国历史博物馆:《燕下都城址调查报告》,《考古》1962年第1期。文中未报告铍的数量。

[9]湖南省文物管理委员会:《湖南长沙紫檀铺战国墓清理简报》,《考古通讯》1957年第1期。

[10]郝本性:《新郑“郑韩故城”发观一批战国铜兵器》,《文物》1972年第10期。

二 起源问题上的考辨

战国时期的中华大地,战争迭起。各国竞相发展武器生产,铍这种兵器也被广泛地引用到军队装备上去。如果没有战争实践促使其趋于统一化的演进过程,而要使广袤万里间铍头定型化,那简直是不可思议的。不过,有一点可以肯定的是,无论如何这种武器的出现会远远地较战国时期为早。

殷代没有铍的记载,更无实物的出土。而西周早期在北方出现的一种柳叶形短剑,往往就被研究家视为最早的铍。

其实要认定铍的话,需要具备两个条件,一是金属的锋刃器,其形制有如前述;二是以铤插入木柲中,使之成为一支前刺的长兵(图Ⅱ-3:8)。当然,这也应该是判断“是否为铍”的完整含义。对于后一条,遗憾的是在考古发掘中往往不能获得令人满意的证据来。在这里,运用排比的方法,并把它放在一定的历史环境中去,探究其渊源关系就显得很有必要了。

由迄今为止的材料知,扁茎无格无首的柳叶形短剑,均出土自早期的西周墓葬里。它们是:陕西长安张家坡M206的1件[1],宝鸡竹园沟M1的1件[2],岐山贺家村M5的2件[3],甘肃灵台白草坡M1、M2共出土4件[4],北京房山琉璃河M53出2件[5]。这些短剑都有一个共同的特征,就是:起脊,溜肩,身茎分界不明显,基的宽度较大。那么,我们试从三个方面来分析这种短剑能否发展成早期铍的可能性:

第一,这些短剑,茎粗几如环指,而长度只有5.5~6.3厘米(以竹园沟和白草坡的为例)。那么,剑茎宽度同铍柲的直径相当,再加之入木不深,即使硬插入柲中,其结合部就相当脆弱。作为一支长兵器,它是难以胜任格斗中前刺和横劈的两种动作的。因此,它不可能向铍的方向改变。

第二,柳叶剑的短茎难于握持,又不利于战,这就决定了它自身不能长存,必然要发生新的变化。怎么变?在这里,空茎剑的喇叭唇和带箍剑的箍(镡),也许能帮助我们对短茎“势必变”的理解。浙江长兴出土一柄西周前期的铜剑,全长21.6厘米,包括格在内,空茎长只有8.1厘米。如果除去格占的厚度,手握部分就很有限了。于是,采取了凸箍、起唇、喇叭茎这三大防滑措施[6]。实际上,这柄剑已经具有东周时期“空茎剑”和“带箍剑”的两种特征。但能否说,它就是这二者的母型呢?另外,在安徽屯溪两座西周时期墓(M3、M7)里出现了两柄首、格、箍齐全的“柱脊剑”[7],这才是柳叶形短剑的分化型之一种。由此可见,西周时期已感到柳叶形短剑使用之不便,形势逼使它向更适宜佩带的方向改变。

第三,白草坡短剑之锋呈夹角只有20°的锐角等腰三角形,显得异常锋利,而其身铸“夔纹和斜角雷纹状血槽”,折肩明显,还装在镂孔华丽的剑鞘中。如果我们结合伴出的兵器和车马器看,显然它是一柄佩剑。其形制也表明了,它属于从溜肩的西周柳叶形剑向折肩的东周“扁茎剑”发展的过渡型。可见西周柳叶形剑的改变,是沿着剑的方向,而不是铍的方向。

西周短剑改进型,能否直接安装长柲作铍呢?看来,可能性还是比较小的。因此,有人把它作为“夷矛”的推断也是值得商榷的。《诗·郑风·清人》有“二矛重英”的句子,朱注:“二矛,酋矛夷矛也”。《周礼·冬官·考工记》又载:“酋矛常有四尺,夷矛三寻。”按1齐尺=19.7厘米折算[8],则酋矛合今3.94米,夷矛合今4.73米。我们见到秦俑长铍是3.49~3.82米,显然与其说它是“夷矛”,毋宁说它像“酋矛”。不过,问题不应当到此为止,还有两个概念性问题需要用事实来说明铍非矛。

首先,酋矛和夷矛大约是战国时期齐人作“庐器”(对长兵器之柄的统称)的一种分类和称呼。最早由汉人郑玄注《周礼》时提出来(《周礼·夏官司马》),此前的著作中不见记载。相反,《诗·秦风·小戎》却有“厺矛鋈錞”的句子。朱熹说:“厺矛,三隅矛也。”固然这种先秦时期的三棱矛有待考古的验证。但“厺”和“酋”同属尤韵,“酋”当是“厹”的通假字。酋矛之长正同战国时期的矛长,至于矛头演变为三隅者称“仇矛”,却是音同形异的另一码事了。至于把酋矛和夷矛并列,同戈、殳、车戟配套使用,列入战车的“五兵”也是很难令人置信的。因为战车上全用长兵器,而把历史悠久的弓箭排除在外,不但违犯车阵战的常规(在接战前,双方先隔着一段距离用弓箭对射,从正面阻止和创伤敌人),而且也有违于为考古所证实了的武器配备(如殷墟、胶县西庵、户县宋村等地的商、周、春秋车马坑都有镞矢的发现)。况且“五兵”之说来自不一,当然,郑玄说除了“车之五兵”外,“步卒之五兵”是有弓矢而无夷矛的。此说确否,姑置不论,而在步战兴起之后,这种长柄的所谓夷矛即被废弃,却近于事实。再则,我们见到的真正称得上是铍的,也正是战车衰落、步骑崛起之后方兴未艾的武器,显然与早已被淘汰了的夷矛不可混同。

其次,矛同铍固然同属刺兵一类,而在装配上最大的区别却在于:矛是“以銎受柲”,铍是“以铤插柲”。说铍是矛,并没有考古实物作旁证。《方言注》戴震疏证:“今江东呼大矛为铍。”锬即铍,《说文解字》解锬为“长矛”。所谓“大矛”、“长矛”,也确有其物。其“大”、其“长”体现在一是安长柲,二是具有大矛头。前者的例子,如长沙浏城桥一号楚墓的矛全长有2.8米和2.97米的[9],宋村秦墓矛长3.6米[10]。山彪镇铜鉴和小田溪嵌错铜壶攻战图像上,有隔人前刺的长矛,更是为我们提供了形象的说明。至于大矛头,在考古中也是不乏其例的。如江西吴城遗址里的一支商代矛头长至37厘米[11],传世的越王矛也长至37.1厘米,最长者竟达到66厘米[12]。从表象看,时代愈晚而矛头越大。显然,这是些名副其实的“大矛”,但是,它们都无一例外地具备着矛头所具有的基本特征:一锋两刃,具有宽叶的矛体和筒骹。很清楚,铍和矛是不可同日语的两物,“呼大矛为铍”者实是后代的一种误称。

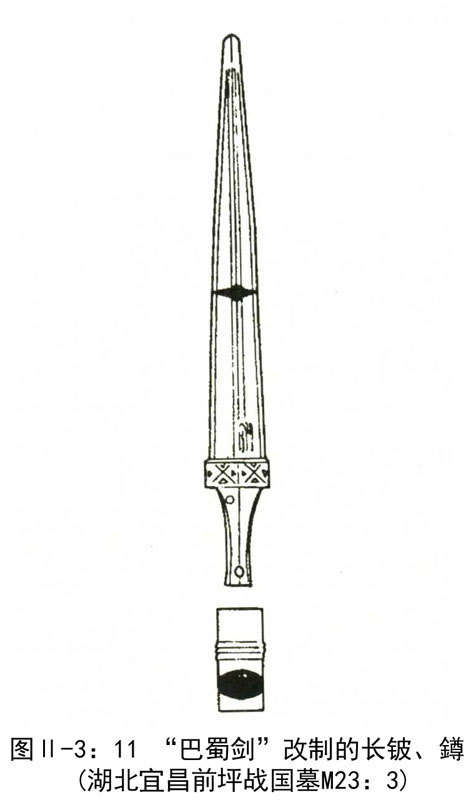

“巴蜀式”的柳叶形短剑是否也可作为安长柲的铍呢?结论同样也应该是否定的。道理在于它和西周溜肩的柳叶形剑相同,不便于战斗。固然在四川船棺葬里也有“用木条接成很长的柄部”,但宝轮院M13出土的一柄剑实际才接长了16.5厘米[13],报告据史实推定“巴蜀式”剑有“遥掷击刺”的作用,所见极是。即使有“少数被锉去茎与身相接处的圆曲交界,使成直交角而加铜格”者,都是出在秦举巴蜀(公元前329年)之后的船棺葬中,显然是些受中原文化影响的改制品。诚然,我们不能排除其作“铍”的可能性,但毕竟柳叶形“巴蜀式”剑从总源上说不等于铍。因为这种形式的剑,是在春秋后期到秦举巴蜀前的这一段时间里,广泛地留行于巴蜀地区的一种少数民族短兵器。一些研究家已经指出,它还是源自西周柳叶形剑而形成风格迥异的地方产品呢!既是接受西周时期中原文化的影响,当然在时间上就远远地落在影响者之后。那么,再加上受地理环境限制的这一因素需要考虑,就可以看出,把“巴蜀式”短剑装在长柲上用作为直刺的长兵器,在巴蜀地区的春秋到战中期这段时间里似乎还不成熟。

我在前面已经讲过,铍同东周时期的一种折肩扁茎剑极其相似。它,就很有可能是长铍产生的诱因。我们知道:柳叶形短剑兴起于西周早期的渭水中上游,而流传于以中原地区为中心的北方。但它在西周中期以后即行消失。而折肩的扁茎剑,却在柳叶剑使用时期即已萌发,白草坡带鞘的斜肩短剑即是其例。折肩的扁茎剑一旦脱胎,在中原地区的春秋时期,竟同广泛流布的空茎剑、有箍剑并驾齐驱。[14]尽管它的数量敌不过其他两种,只占居第三位[15],但相较之下,其分布范围并不逊色。周代诸侯国所在的河北、山西、河南、安徽、湖南、湖北,以及浙江一带,都有折肩扁茎剑的出土。连西瓯地区也曾接受它的影响而铸出具有自己独特形式的扁茎剑。[16]最有意思的是连辽宁清原的石棺墓里也有长可27.8厘米的折肩石剑的出土。[17]在材料整理过程中,我们可以看到此式短剑在旧属楚地的湖南湖北地区似乎更为集中,像湖南宁乡黄材一次出土就发现29件,其中除一柄空茎剑外,剩下的全是折肩的扁茎剑,时代相当春秋时期。肩作斜折,有如白草坡周剑那样,这表明它确实带有早期扁茎剑的特征。[18]在湖南资兴旧市、湘乡,湖北江陵雨台山战国楚墓里,也有不少发现。而洛阳出土嵌错“繁阳之金”剑,属于战国晚期,以象牙为鞘,剑首垂有珍珠。[19]此剑反映出扁茎剑和空茎剑、带箍剑同样受到重视。

那么,这种折肩的扁茎铜剑是否可以接上长柄呢?长沙紫檀铺M30出土的所谓“铜矛”解答了这个问题。这件楚铍头长33厘米,加上装有铜镦的积竹柲,全长是1.62米。为了防止掉头,在柲与茎套接处还用两块木板夹住,外面缠绕丝织物,最后髹之以漆。[20]起脊的这件楚铍头宽扁而长,虽属于南方扁茎剑的“改制品”,但它毕竟把二者接连起来的关系呈现在人们的面前。

既然扁茎剑在东周时期遍布于大江南北而偏重楚越,那么,最早地把宽扁的茎稍加收缩,插进长柲者,很有可能是发生在春秋时期的吴、越地区(包括大江南岸的楚地)。因为这里铸造铜剑,久负盛名。据统计,传世和发掘的十七柄吴王和越王剑,铸造精工、刻铭秀丽,闪耀着两千多年前工匠们的智慧。而吴越地处水乡,江河纵横,不宜战车,更不具备北方草原骑兵驰骋的条件,因而当中原地区处在车战的阶段时,春秋时代的吴、越则把步兵作为自己的主力,轻快的利剑和锋锐的长兵,就自然地成为步战对武器装备的要求。春秋时期扁茎剑在这一带大量出土,我们应当看到它们才是早期铍与剑交替期的产物。

铍见于文献记载者,数《左传》襄公十七年(公元前635年)的一条记载为最早:宋国华臣派了六个凶手把侄儿皋比的家臣总管华吴“以铍杀诸卢门合左师(即向戍)之后”。又昭公二十七年(公元前515年)记专诸刺杀吴王僚的故事,吴王的亲兵从大门口直到公子光家里的坐席前,都“夹之以铍”,可说是戒备森严了。对端食的人,“执铍者夹之”。待专诸从鱼肚子里迅速抽出早已藏好的剑刺杀了吴王的一瞬间,自己也被“铍交于胸”而死。宋国有铍,因它虽地处中原,却同吴早有交往。这些史实表明:至少在春秋早期的吴、越一带(包括楚地),铍确实已从短剑中分离出来,传播开来,不再为一国所独有了。

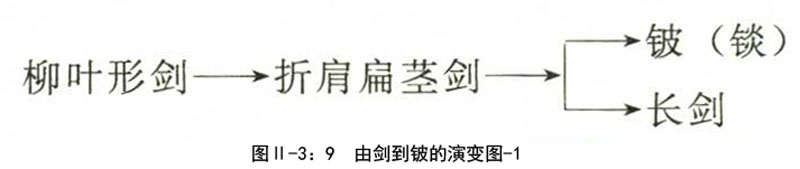

尽管春秋时期已有铍的使用和流行,所见实物唯有宁乡黄材的楚铍而已。是否已为北方诸国所采用,还有待于今后实物的出土来证明。但在折肩的扁茎剑主要流行地区的中原一带,必有春秋铍的使用。于此,我们可以得出铍的发展序列来(图Ⅱ-3:9):

注释

[1]《沣西发掘报告》,文物出版社,1962年,第119页,图版柒拾。

[2]宝鸡市博物馆;《宝鸡竹园沟等地西周墓》,《考古》1978年第5期。

[3]陕西省博物馆、文管会:《陕西岐山贺家村西周墓葬》,《考古》1976年第1期。

[4]甘肃省博物馆:《甘肃灵台白草坡西周墓》,《考古学报》1977年第2期。

[5]北京文物管理处:《北京附近发现的西周奴隶殉葬墓》,《考古》1974年第5期。

[6]夏南星:《浙江长兴出土五件商周铜器》,《文物》1979年第11期。

[7]胡文:《安徽屯溪弈棋又出土大批西周珍贵文物》,《文物》1965年第6期。

[8]经研究,《考工记》一书是战国初年形成的齐国官书,其尺度也当是小尺系统的齐尺而非周制。参见闻人军:《〈考工记〉齐尺考辨》,《考古》1983年第1期。

[9]湖南省博物馆:《长沙浏城桥一号墓》,《考古学报》1972年第1期。

[10]陕西省文管会秦墓发掘组:《陕西户县宋村春秋秦墓发掘简报》,《文物》1975年第10期。

[11]江西省博物馆:《吴城商代遗址新发现的青铜兵器》,《文物》1966年第4期。

[12]周纬:《中国兵器史稿》,百花文艺出版社,2006年,第21图。

[13]四川省博物馆:《四川船棺葬发掘报告》,文物出版社,1960年。

[14]中国科学院考古研究所:《洛阳中州路》,科学出版社,1959年。林寿晋:《东周式铜剑初论》,《考古学报》1962年第2期。

[15]李伯谦:《中原地区东周铜剑渊源试探》,《文物》1982年第1期。

[16]广西文物工作队:《平乐银山岭战国墓》,《考古学报》1978年第2期。蒋廷瑜:《从银山岭战国墓看西瓯》,《考古》1980年第2期。

[17]清原县文化局等:《辽宁清原县近年新发现一批石棺墓》,《考古》1982年第2期。

[18]湖南省博物馆:《湖南省博物馆新发现的几件铜器》,《文物》1980年第8期。

[19]洛阳博物馆:《河南洛阳出土“繁阳之金”剑》,《考古》1980年第6期。

[20]湖南省文物管理委员会:《湖南长沙紫檀铺战国墓清理简报》,《考古通讯》1957年第1期。

三 用铍的盛期

扁茎剑一旦插入长柲之后,这种作为直刺的新型长兵器就不胫而走,各国竞相制造。其称呼也随地域的不同而不同。如关东称“铍”,关西叫“锬”,燕地名“钛”。汉时又以“鉟”通“铍”了。

车战时代,车士配有远射程兵器、长兵器和短兵器。戈作用勾、啄,矛用作前刺,而戟对这几种战斗动作是兼而有之。但由于车阵是排列整齐的密集的战车,车士是站在战车上作战,只有在双方疾驰的战车错毂时,才能进行格刺。[1]而攻击的直接对象,不只是对方的车士,似乎杀伤车御是更有效的战斗。因为车御死伤,会使失去控制的战车不能驱驰,往往会导致阵脚大乱。但是,到了战国时代,战争的方式已由车阵战转入步、骑战,步卒的武器配备固然不再是弓弩、戈、剑,但在白刃格斗中,长矛的作用却似乎更胜一筹。从水陆攻战纹图像上就可以看出长杆矛在相当距离内即可发挥其对刺的威力。由此看来,在这个时候各国普遍用铍来参与战斗就是完全合乎情理的了。

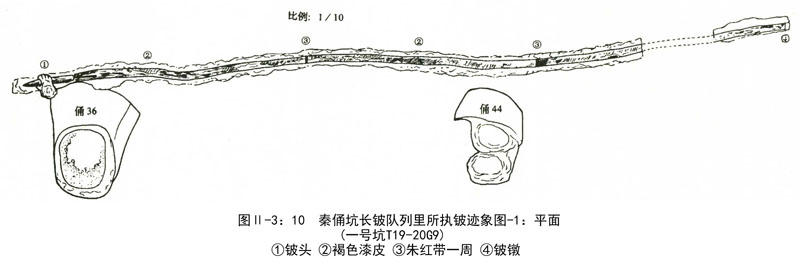

《方言·杂释》:“锬,谓之铍。”郭璞注:“今江东呼大矛为铍。”秦处关西,自是称锬。《史记·秦始皇本纪·集解》引徐广说,又作“铦”。因为秦军是一支进攻型的劲旅,长锬同强弓、劲弩、勾戟、长铩在勇武的“锐士”之手,所向披靡,使敌丧胆,因而从词意上也就赋予这个“铦”(锬)字以“锋利”的意思。秦的兵力部署往往采取“彊弓在前,锬戈在后”(《史记·苏秦列传》)的配置。这里“锬戈”同“强弓”对举,此“锬戈”应看做是对戈、矛、戟、铍等长兵器的概括。秦俑二号坑把弩兵置于最前,成为众兵之首。一号坑作矩阵布局,不仅采取“强弩在前,锬戈在后”的布阵法,还把头戴武帻、身披“重甲”、手执长铍的武士单独编列(图Ⅱ-3:10),形成两个左右对称的作战单位长铍队,这些足以说明铍和强弩在战场上的重要作用。

巴蜀剑改铍的例子,反映了秦人对现成兵器的一种利用意识。在这方面,有穿孔的巴蜀剑比折肩扁茎剑的加工,似乎更为方便一些。四川的“巴蜀式”剑,有的锉去茎与身相接的圆曲交界,使之成为直角,突出折肩,修整扁茎,再加上格或首(有铜,有玉),就成为“改装式”剑。还有把剑改作铍的,像宝轮院M15出土的一柄长铍,显然是对折肩扁茎剑的改制。那么,这些受中原文化影响的“改装剑”产生于何时呢?据《四川船棺葬发掘报告》称:“入葬的时期,应在秦举巴蜀(秦惠文王初元二年,即公元前329年)以后,其中最晚的可到西汉初年。”应该说,这一推断是有道理的。同样的例子还有湖北宜城前坪第23号墓出土一件穿格的巴式剑,它安装在带鐏的柲上,全长2.13米。据伴出的铜印,可断定为这是一座战国时期的秦墓[2](图Ⅱ-3:11)。还有一个例子是陕西凤翔高庄秦墓出土一柄“巴蜀式”剑[3],虽无长柲的出土,当然并不排除秦人把它改装作铍的可能性。

注释

[1]杨泓:《中国古兵器论丛·战车和车战》,文物出版社,1980年。

[2]湖北省博物馆:《宜昌前坪战国西汉墓》,《考古学报》1976年第2期。

[3]吴镇烽、尚志儒:《陕西凤翔高庄秦墓地发掘简报》,《考古与文物》1981年第1期。

四 悄然“谢幕”

铍作为步兵手中的长杆兵器,西汉初期仍然活跃在战争舞台上。据《史记·高祖功臣诸侯年表》记载,周灶带兵在砀起事,加入了刘邦的队伍。曾以“长铍都尉”的军职身份对项羽作战,有功,封隆虑克侯。统帅长铍队,这应是秦代以铍装备军队并单独编制作法的延续。

汉铍的实物,截至目前我们只发现两例,一是河北满城汉墓的二号墓里有一柄Ⅲ型剑(编号2:4030):“剑身平脊,断面作扁六角形,无格,茎扁平,上有两孔”(但原报告未见柲的报导)[1];另一例是重庆市江南岸马鞍山汉墓出土,属于“一”字格的巴式剑改制品。以上两墓均系西汉中期。所出的两件汉铍均属铜制,通长40厘米,较战国时期的铍略长。以后再未见有关铍的文字记载与实物出土,这必定同汉代的武器装备发生了历史性的变化有关。

西汉初年军队使用的主要武器,据晁错向文帝上疏中说,依然是长戟、矛、鋋、弓弩、剑楯之属。但这时,汉王朝的作战对象是善于骑射的匈奴民族。这些生活在北方草原上的强悍民族,入寇内地“攻城屠邑,驱略畜产”,都带有突袭的性质,很少在平原易地展开两阵对垒。因而长戟、矛、铍等这一类长兵器虽不可或缺,但却很少派上用场。由于作战对象和地理环境的改变,自然也引起作战手段的改变,弓弩、长剑及随后的环首刀便成为边郡良骑和轻车材官手中的利器(《汉书·晁错传》)。

除去环境改变的影响,铍本身也有一些弱点。归结起来有二:第一,铍的长度,多大于春秋早期以前的剑长。身长铤短,以这短小的铤插入柲中,尽管有销钉的横插,也因为头重而使柲前部结合不牢固。在战斗中前刺尤可,而挥斥的动作则会使其发生折裂的危险。第二,铍的格与剑的格作用不同,它不是用以格手,而在在护柲头,还可起到固定结合部的作用,像秦铍那样。但这种作用毕竟是很脆弱的,因为椭圆格和窄銎的内容量甚小,反而减低了嵌制木柲的力量。即如长沙紫檀铺楚铍,虽然在柲装进銎口的结合部再用两块木板夹紧,外缠丝织物,但也并非万全之策。所以,前面所说的这两大弱点就使它同汉代的铁矛、铁鋋、铁铩[2]、铁戟比较起来,可说是相形见绌的了。

长铍在东周到有秦一代,历经五六百年,可说是伴随着初期的步兵而驰骋疆场的。但是,汉代的战争环境却改变了铍的地位,逼迫它从战争舞台上退了下来。不过,铍销声匿迹之迅速,在冷兵器家族中可算是最快的一员了,以致后人不但不识其庐山真面目,甚而连名称也混淆到张冠李戴的地步!

注释

[1]中国社会科学院考古研究所等:《满城汉墓发掘报告》,文物出版社,1980年。(图一八一,图版一八四,2)

[2]河北省文化局文物工作队:《河北定县北庄汉墓发掘报告》,《考古学报》1964年第2期;定县博物馆:《河北定县43号汉墓发掘简报》,《文物》1973年第11期。

解读秦俑:考古亲历者的视角/王学理著.—北京:学苑出版社,2011.9