您现在的位置:首页 > 研究论著 > 解读秦俑:考古亲历者的视角

兵器篇 肆 配套的远射程兵器弩弓矢——对秦俑坑弩弓矢研究的思考

王学理

屈原在《国殇》中有“带长剑兮挟秦弓”之句,足见秦弓之良。楚国仙人御龙帛画中,男子腰间佩带的就是一柄长剑。秦昭王临朝也曾发出“楚铁剑利而倡优拙”(《史记·范雎列传》)的喟然长叹。考古中见到楚的钢铁剑,确有长到1.4米的。而南方的吴、越、楚等国,具有生产青铜名剑的传统。事实证明,楚有“长剑”名不虚传。

而“秦弓”又是如何呢?文献中记载不多。《诗·秦风》中仅见有这样的诗句:“虎韔镂膺,交韔二弓,竹闭绲縢。”(《小戎》)两弓备用,放入虎皮弓韬之中,而轻车快马“载獫歇骄”游猎于北园,“公曰左之,舍拔则获”(《驷驖》),描写的是游猎的情景。历年来发掘东周时期的关中秦墓约上千座,但所获的兵器实物并不多。虽有铜镞、弩机的出土,却无弓弩的发现。当然,由于弓易腐朽而痕迹不易觉察,未发现,并不等于本无。

秦俑坑有弩迹和铜弩机的大量出土,仅以一号坑东端1978年第一次发掘的5个探方为例,共计出土武士俑1087尊,而铜弩机就有158件,其中个别的弩机还装在弩的残臂上,多数则脱臂而呈分散的状态。至于发现的弩迹有130余处,其臂中还嵌制有铜弩机件。那么,前两项之和为288件,约占五个探方出土长短兵器(不含铜镞)总数487件的59%。1986年,第二次发掘一号坑次五探方,出土武士俑706尊,弩机与弩迹竟占兵器的71.56%!

这里有一个不可忽视的现象值得我们注意:偌大的秦俑坑中却没有一张弓的发现,连秦陵铜车马上的远射兵器也是弩而非弓。这大概是因为弓体连于弩臂成为一件不可分离的弹射兵器,而进攻型的秦军又是重弩轻弓,故而我们把秦俑坑的这种远射程兵器只能称作“弩弓”。同样,坑中出土束矢279箙,散镞万余支,也只能属于同秦弩相配的“弩矢”了。

一 由镞到矢

(一)镞型

一支完整的箭,需要由镞、笴(稿,即箭杆)、羽三部分构成。

镞相当于现在的子弹头,须坚而锐。约在3万年前的山西朔县峙峪旧石器时代晚期遗址中曾发现有石镞,新石器时代还发现了骨镞和蚌镞。早商时期的河南偃师二里头遗址中,出现了我国最早的青铜镞。

箭杆(笴)前装镞,后抵弦,多用竹制或木质。木杆见载的有东北地区肃慎族的楛[1]、华北地区的萑柳[2]、西北地区的桦木。

羽设在箭杆的尾端,对箭在空气中飞行起着定向的作用。

镞型及其制作材质前后有变化。商周时期的镞型,主要是圆柱铤同起脊的双翼首合铸的青铜镞。春秋前期,如河南三门峡市上村岭虢国墓地,已出现了三翼式铜镞。而北方草原地带在春秋晚期,不但出现了带銎的三翼铜镞(如沈阳郑家洼子M6512号墓葬和河北怀来北辛堡墓即有其例[3]),而且也有了三棱铜镞。战国时期,除了三翼铜镞之外,铁铤三棱铜镞也流行起来。直至汉代,三棱铜镞还依然是最普遍的型式。

秦俑坑出土的铜镞41000件,除了1枚铁镞外,主要是青铜镞。另外,还有5枚铁铤铜镞。其镞型可分为三棱(Ⅰ式)、三翼(三出叉,即Ⅱ式)、双翼(Ⅳ式)三大类。他如铁铤铜镞(Ⅲ式),首多作三翼式,也有作三棱式。至于V式镞的镞首有作前粗后细的三棱条状或短三棱体,但截面均呈凹曲边三角形,无疑是突出了三个刃,故而也应归入变化了三翼类中。铁镞虽小,也仅此1件,却是极其规矩的三棱锥式。(图Ⅱ-1:1)这些秦镞以三棱式的数量为最多,可占到99.76%。而它们体量有大小,铤长有等差。为便于识别起见,我在这里将镞型归为三类:

三棱镞:包括平翼(Ⅰa)、倒刺(Ⅰb)、杀翼(Ⅰc)三式铜镞,铁铤铜镞中的Ⅲd式和铁镞。

三翼镞:包括三出刃首、三棱柱铤的三翼铜镞(Ⅱ式)、铁铤铜镞(Ⅲa、Ⅲb、Ⅲc)和V式铜镞。

双翼镞:即圆柱脊的薄匕式双翼铜镞(Ⅳ式)。

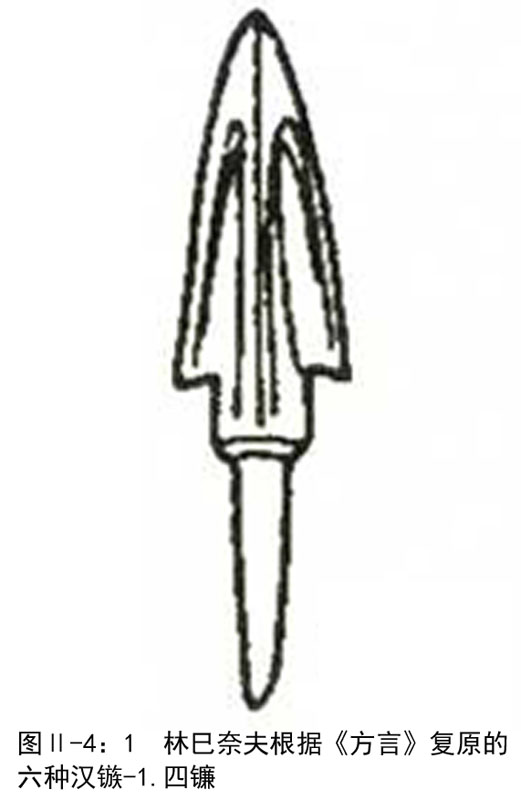

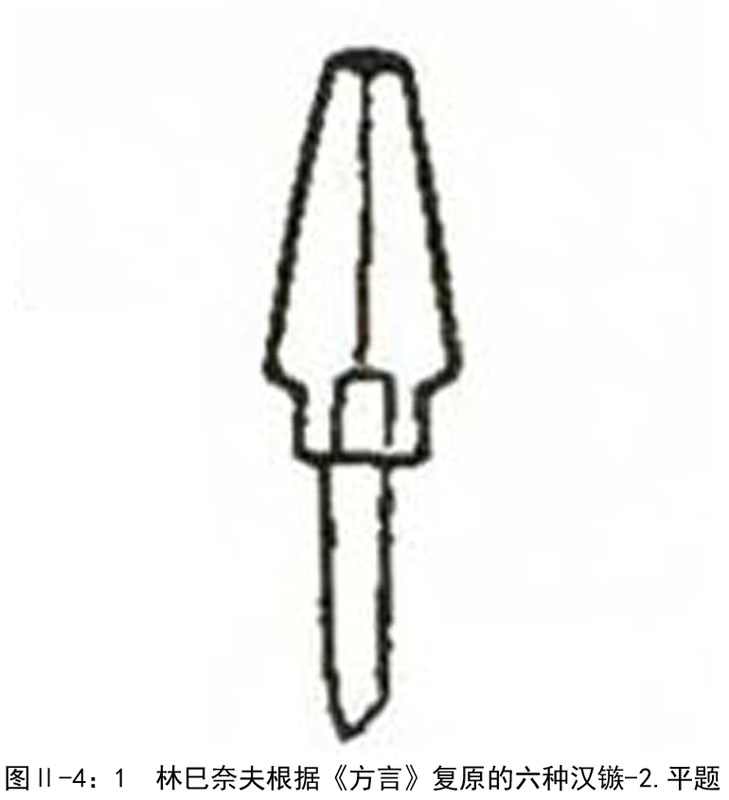

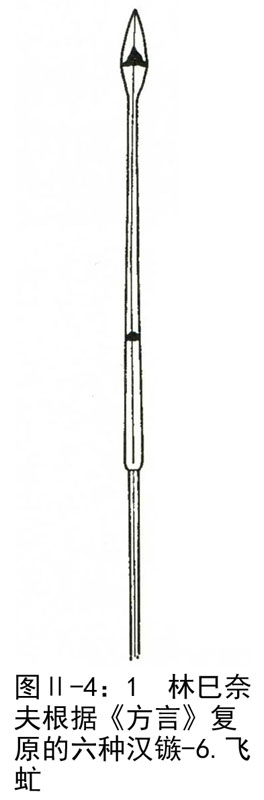

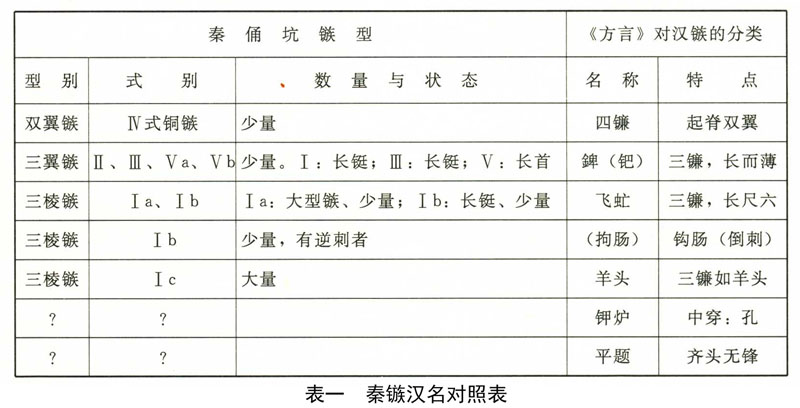

自战国以降至秦汉,箭镞的形制基本上稳定了下来。但也因局部的变化及作用的不同另给予名称的。扬雄在其《方言》(旧名《輶轩使者绝代语释别国方言》)将汉镞分为四镰(或四拘肠)、羊头、錍(钯箭)、钾炉、飞虻和平题六种。日本学者林巳奈夫曾据此作过复原。(图Ⅱ-4:1)

所谓:“四镰”者,即是四条边棱。《广雅·释言》:“廉,棱也。”四棱镞在考古中虽有所发现,但为数不多。而四翼镞也是绝无仅见的。实际上,四镰镞就是起脊的双翼镞。像秦俑坑出土的双翼镞,中脊虽然不高起,却呈圆柱,但翼端有“胡”,而且同“关”之间形成了有空隙的“喉”,可以确认它是处于初变时期的四镰镞。当然,也因出土数量极少,我们也只能认为它是一种古老的被淘汰了的镞式。

按照《广雅》把“拘肠”作“钩肠”,显然是说翼端呈倒刺。秦俑三棱镞中的Ⅰb式镞,本有小逆刺,但这并非翼下的棘刺,应是棱镞吸收翼镞之长而产生的一种变化型。我们是否把它也可看做是“钩肠”镞?

《方言》:“其三镰长尺六者,谓之飞虻。”三棱铜镞长1.6汉尺者,即合今39.96厘米。秦俑坑的平翼镞(Ⅰa)和一种带倒刺的三棱铜镞(Ⅰb)通长都在38.4~41.9厘米以上,大于“长尺六”之数。再从巨型的镞首和粗而长的铤上看,此类镞矢非强弩是难于射远攻坚的。妄即虻,是吮吸牛等牲畜和人血液、极为厉害的一种飞虫(叫做“牛虻”,常见的有华虻和斑虻),以此取名曰“飞虻箭”,可知其穿透力是很强的。史载,汉光武帝曾用飞箭攻赤眉军[4]。那么,秦俑坑提供了“飞虻箭”的实例。

称作“羊头”镞的,实际是一种三棱镞。《方言》:“三镰者谓之羊头。”秦俑坑中的Ⅰc式三棱镞和铁铤铜镞(Ⅲ式)即是。

《方言》:“(镞)其广长而薄镰谓之錍,或谓之钯。”《广韵·九麻》“钯”字注引《方言》:“江东呼鎞箭。”也许秦俑坑那支柳叶状的三棱铜镞(Va)就是“錍”镞。

《方言》所说“中穿二孔”的“钾炉”镞是敷设药物的毒箭,而无尖锋的“平题”镞属于“习射”的“志矢”。这些都在考古中有所发现[5],而唯独秦俑坑目前没有见到。

今按《方言》对照秦俑坑镞,列表一如下:

秦镞是战国以来三棱铜镞为主体的流行样式,同时也为汉镞确立了基本形制。只有镞同杆(笴)、羽结合为一体,我们才能从中觉察到制作者如何根据需求制作从而体现设计者的缜密考虑。

注释

[1]楛(hù),可作中矢之干。《书·禹贡》孔传:“楛,中矢之干。”《诗·大雅·旱麓》孔颖达疏引陆玑云:“楛,其形似荆而赤,似著。”《国语》载孔子说:“肃慎氏贡楛矢石砮等。其长尺有咫。”在《三国志·魏志》的《挹娄传》、《陈留王传》、《晋书·肃慎氏传》中多提到肃慎氏之“楛矢”。

[2]萑是芦类植物,中空,同苇连用。《诗·豳风·七月》:“七月流火,八月萑苇。”萑与苇二者都是编织席垫的原料,但不能作箭杆。而萑柳已不是“萑”,属于柳的一种。其枝条细而长,才可做矢干。

[3]三翼铜镞,在内地出现的时间较北方草原要稍晚。长安沣西客省庄战国早期的地层中才见到三翼铜镞。

[4]《文选·闲居赋》李贤注引《东观汉纪》:“光武作飞虻箭以攻赤眉。”

[5]毒箭见于河北满城中山靖王刘胜墓中出土Ⅰ、Ⅱ式三棱镞的面上刻有小槽,即是敷毒药的地方。参见中国社会科学院考古研究所等:《满城汉墓发掘报告》,文物出版社,1980年。

此式箭在福建崇安汉城出土的三翼铜镞上则刻有两个小孔。

“志矢”,据《仪礼·既夕礼》注:“习射之矢”。山彪镇一号墓的第56号铜镞,首作平头的圆锥状。参见郭宝钧:《山彪镇与琉璃阁》,科学出版社。而满城一号汉墓出土的Ⅱ型铜镞首后作圆柱体,尖锋作钝三棱柱状。

(二)秦箭定位

《周礼·夏官司马》说司弓矢的任务是“掌六弓、四弩、八矢之法”。对此八种箭的功能要求及其制作要点,试解如下:

第一,用途各有侧重,即:“枉矢、絜矢利火射,用诸守城、车战;杀矢、鍭矢,用诸近射、畋猎;矰矢、茀矢,用诸弋射;恒矢、庳矢,用诸散射”。

据郑玄的注说,有些已经得到了验证:

枉矢、絜矢——“皆可结火以射敌”,用以守城和车战。

杀矢、鍭矢——“中深不可远”,但“中则死”,所以“射敌之近者及禽兽”。

矰矢、茀矢——是弋射飞鸟的两种短箭。缴(系箭的丝绳)系于矰(系绳的箭),射中飞鸟后即回收,故也便于反复弋射。在画像砖、画像石上此类图像是很多的。

恒矢、庳矢——是用以“礼射及习射”的两种箭。由于礼仪和练靶都是无杀伤性的射箭活动,因而箭头作平顶的或圆钝头,发射时也无需强力。射猎纹铜壶上的刻纹也多显示着这种活动的内容。

由以上可以看出:八矢可分为四类,而实际用于战争者仅有前四种。其中枉、絜二矢尤为重要,故统称之为“兵矢”是很恰当的。

第二,按照弓射和弩射的不同,“八矢”可分为两大类,即:

弓射用箭——包括有枉矢、杀矢、矰矢和恒矢四种;

弩射用箭——包括有絜矢、鍭矢、茀矢和庳矢四种[1]。

弩射力强,可以获得最大的初速,命中率也高,都较弓射为优越。因本身的这一原因,所以使用的箭也有区别。

第三,因用途关系,箭的重心位置各自不同,从而形成一套“矢之制”的规范要求。

《周礼·考工记》说:“矢人为矢,鍭矢参(三)分,茀矢三分,一在前,二在后;兵矢、田矢五分,二在前,三在后;杀矢七分,三在前,四在后。”在这里,“八矢”中除了恒矢和庳矢外,可分作三个档次,由低到高依次是鍭矢、茀矢为一级,兵矢(枉矢、絜矢)、田矢(指矰矢,另外兵矢也可作田矢)为二级,杀矢为三级。对于箭杆之所以划分成三、五、七几个等分段的原因,就在于它前端安装着大小不等、轻重不一、长短有差的铜或铁镞,因此,郑玄就作了“参订之而平者,前有铁,重也”的解释。郑司农还举例加以说明:“一在前,谓箭稿中铁茎居三分杀一以前。”镞首的轻重,就决定了铤的短长与之同步变化,既可以是正比,又可以作反比[2]。同样,镞入笴之后,为使重心落在箭的中心位置,使之在空气中运行时保持平稳状态,人们在长期的射击实践中总结出铤与箭长之比为:1∶3、2∶5、3∶7。换言之,镞铤之长分别占箭杆长的33.33%(鍭矢、茀矢)、40%(枉矢、絜矢、矰矢)和42.85%(杀矢)。

当我们给秦俑坑出土的箭及镞定性时,我们还得揭示如下一些制约因素,以便界定所要讨论问题的范围。

首先,因为无弓的发现,发掘所见是箭与弩的同在,所以,此箭当属弩箭无疑。又因俑坑纯属于军事部署,既有步、骑、车编列的模拟,有远射的武器配备,也当有“射敌之近者”的安排。可见此类箭只有从絜矢、鍭矢上去考虑。

其次,秦俑坑镞型多,计有5式16种。分布上除了杀翼三棱铜镞(即“羊头”镞)为各坑均有而数量又大,并且有完整束矢的出土,而铁铤铜镞,在各坑中只有零星的发现。但大型三棱铜镞(Ⅰa)和长铤三刃铜镞(Ⅱ式),则独出于二号坑。

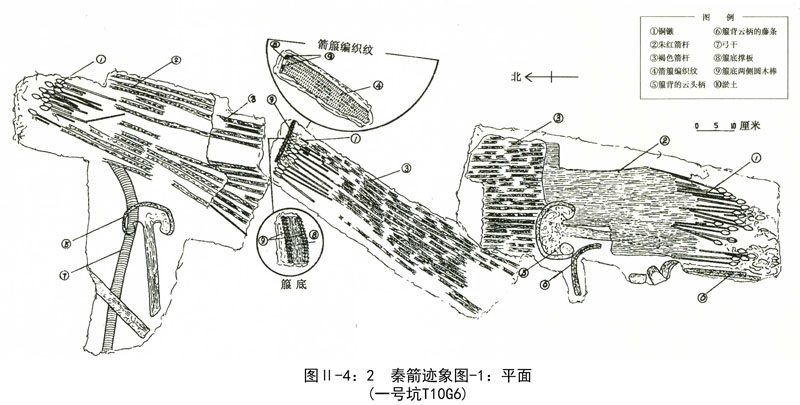

再次,箭杆材料有竹和木两种,全长68~72厘米,个别的可达到73厘米。箭表面分段涂朱红和褐色漆:分两段涂色的,是前段朱红,占箭长的三分之二,后段褐色,占三分之一;分三段涂色的,前段褐色长占12~14厘米,中段红色占38厘米,后段褐色长17厘米(图Ⅱ-4:2)。

秦俑箭镞长短不一,大体可分为五级。其铤由短到长的次序是:

一级:1.2~2.8厘米(Ⅰa、Ⅳb、Vb);

二级:6.3~13.5厘米(Ⅰc-2、Ⅰc-3、Ⅱ);

三级:15.4-21.2厘米(Ⅰc-1、Ⅱa、Ⅱb);

四级:29.1~29.2厘米(Ⅰb-2);

五级:34.9~37厘米(Ⅰa、Ⅰb-1)。

秦箭之笴平均按70厘米计算,则镞铤入箭杆中所占的百分比,排级如次:

一级:1.71%~4%;

二级:9%~19.2%;

三级:22%~30.29%;

四级:41.57%~41.71%;

五级:49.86%~52.86%。

由以上比较看,秦箭不但比战国时期《考工记·矢人》规定的三级多出了两个级数,而且还使弩射的絜矢和鍭矢的铤长加大了很多。这些情况表明:秦军中弩用箭作为“兵矢”的种类是相当多的,更能适应车、步、骑等兵种远战和近战、攻击和守备等多方面的需求。

射速高、飞行稳定、穿透力强,是用箭和制箭的基本要求。而这除了弓弩的性能、射术的高低之外,就箭本身的材质、镞型、羽的丰杀、各部分的比例、重心位置等等,都有着很复杂的关系。因为关系失调,箭在空中飞行不正,将会发生种种弊病。正如《考工记》指出飞行轨道由于箭矢的“前弱(柔弱而桡曲)则俛(低),后弱则翔(摇摆);中弱则纡(曲),中强(刚强而不易桡曲)则扬(仰);羽丰则迟(滞缓),羽杀则躁(即躁,指旁窜)”,就很难命中目标了。当然,这里讲的还只是箭笴的刚性和羽的丰杀两项,远远并非制箭的所有内容和要求。那么,对这样一个复杂的技术问题及其所包含的有关空气动力学知识,正同今日之弹道学一样,属于诸因素综合的科学,偏差不得。比如前列举的镞铤占笴长的比级,多与《考工记》的规范不合,这就需要联系其他因素来做全面考察。从中我们也不难发现彼此间具有一种调节的作用。于此,撷其要而考述如下:

1.关于铜镞各部的比例问题:

《考工记》说“冶氏为杀矢,刃长寸,围寸,铤十之,重三垸”。这里的“刃长”即镞首之高,“围”指镞首底边之和,铤长是刃长的10倍。很明显,这是冶氏用铜烧铸“杀矢”的标准长度和重量。而矢人在制矢时,是否也把它作为其他镞的比例来对待呢?秦的平翼三棱铜镞(Ⅰa)的刃长:围=1∶1,刃长:铤长=1∶10,基本合乎这一比率。但其他铜镞就不尽一致了。如倒刺三棱镞(Ⅰb)的镞高固然同铤长是1∶10的关系,但镞围却小于镞高了。而杀冀三棱镞(Ⅰc)、三出刃镞(Ⅱ)、铁铤铜镞(Ⅲ),都是刃长:铤长>1∶10[3]。如Ⅰc式铜镞制作最为规整,其首长28毫米、三底边之和是9.9+9.66+9.42=28.98毫米,两者基本接近,但铤长只有160毫米。

2.关于箭笴的分段:

《考工记》说杀矢的箭笴“参分其长,而杀其一”。郑玄注;“矢稿长三尺,杀其前一尺,合趣镞也。”这是说在箭杆前部的三分之一处,就要逐渐地削细,以至于同镞径相齐。

已经炭化和灰化了的秦俑箭杆,虽然看不出前后有什么明显的变化,但镞铤缠绕麻丝入箭杆后,外部又以丝绳束札,并以红漆标帜一周,大概也是一种替代的手法。

3.关于设羽比例:

《考工记》说杀矢的箭笴“五分其长,而羽其一”。意思是:贴附羽毛的部分占箭杆长的五分之一,而不是羽毛本身的长度。再换句话说,因羽设箭之后端,故同空杆之长的比是1∶4。秦俑坑箭长68~73厘米,一般设羽占13~15厘米。基本上是五分之一,合乎规定。至于“以其笴厚为之羽深”之说,也因羽毁、笴朽而不明箭厚(半径)是否等于羽深(入笴的深度)?

秦镞的型式、大小、长短、轻重不一,而装入长度大体一致(68~73厘米)的箭笴(矢稿)之中,又因“八矢”用途的各别而制作成“轻重得”、“矢道正”的一支利箭,其复杂的程度集中到一点上,就是:如何处理箭的重心所在。对此进一步的探索,也许对研究射箭术有所帮助。

由前考释,我们可以确认:由大型的“飞虻”镞(Ⅰa、Ⅰb、Ⅱ)所制作的“絜矢”是车战、野战中弩射攻击的专用箭。而由“羊头”镞(Ⅰc和Ⅲ)制作的“鍭矢”数量大、使用率高,则是一般近战、中深的弩箭。

注释

[1]《周礼·夏官司马·司弓矢》郑玄注:“此八矢者,弓弩各有四焉。枉矢、杀矢、矰矢、恒矢,弓所用也;絜矢、鍭矢、茀矢、庳矢,弩所用也。”

[2]据我测知,Ⅰa式是二号坑出土的特大型三棱铜镞,通长41.5厘米,重100克。其中首长4.2~4.5厘米,底边宽1.67~1.68厘米,重50克;铤长37.3厘米,也重50克。这种镞首之长短、轻重同铤长成正比的还有Ⅰc式铜镞、Ⅲ式铁铤铜镞等。成反比的如Ⅰb式铜镞,其首长3.2~4厘米,底边宽1.066~1.333厘米,铤长29.1~37.9厘米,尽管不是正增长,但基本上还符合《考工记》“刃长寸、围寸,铤十之”的规范要求。呈负增长,或不合比例的还有Ⅱ式三翼铜镞,Ⅳ式双翼铜镞和V式三翼镞。

[3]参见本书《秦代军工生产标准化的初步考察》一文。

二 秦俑坑弩弓属性的探讨

(一)弩——“横弓着臂,施机设枢”

秦俑坑出土的弩弓遗迹140余处,也多藏之于韬中(图Ⅱ-4:3),这就使我们能够清晰地了解到它完整的结构和保护设施。

1.木弓:弣部被嵌制在弩臂的含内,并以绳缚之于“关”上。弓干长130~144厘米、弣径3~5厘米、箫径2~3厘米、弦长108~124厘米、径0.6~0.8厘米。

弓干腐朽,因土置换而成迹象。截面作圆形,弓干由箫至弣部以皮条缠札,显非单体弓,但也不明其合成材料。弓表涂褐色漆。弦已成白色粉末状。箫端无弭的发现,但在外侧有挂弦的凹口——驱。

2.弩臂结构与各部件:弩臂木质,长70~76厘米。截面基本呈方形,宽4~5厘米、厚5.5~7厘米。执持时横向托于左手中,其正面平直,中刻宽1厘米、深0.5厘米的“矢道”。下面可手握的弧度呈抹角的浑圆状,两侧中部内凹以便指抠。表面髹褐色漆。

臂前端有一承弓的横向含口,与弣同径。其上唇短而下唇长,上3.5厘米,下4.5厘米。在含后6~6.5厘米处的臂上横贯一木“关”,有如臂之两耳,外露2厘米。弩臂后端的下面有一斜向的长方形短柱插入臂中,长约8厘米。此物有如今之枪托,名曰“柎”。紧贴柎前的是用宽约3.2厘米的竹片,使之弯曲围住弩机的悬刀,再插入臂中。这种防护悬刀以免误触的设施所形成的“阑”其内径横长11~12.8厘米,高5.8~7厘米。

青铜弩机由钩牙(钩弦)和望山(瞄准的标尺)连体,前端横向有“牛”(钩心),下面竖向装悬刀(扳机),再以两个键横穿木臂和机件的枢孔,使之结合在一起,就成为一个连动开合的发射机关,再整体装入木臂的后面。臂面露出望山和钩牙,下面的阑内露出悬刀。

秦陵考古队于1976年,在一号坑发掘出两件带铜廓的弩机和承弓器,说明秦弩已经在使用铜廓弩机了。

3.弓和弩的结合:当释弦放矢后,弓干所产生的反弹力是相当大的,往往因强烈的震动而使弓同臂脱开。如果单凭弩臂的含口和上下唇是夹不紧弓干的,因而就用绳索紧贴弩臂两侧把弣部同弓耳牢牢地缚住,形为一体就异常牢固了。

4.弩韬:弩韬略大于装弦后的弓体。它是由两片麻织物合成,在背侧缝合,在绷弦的一侧开口,整体有如蚌状。韬,内侧有两根“八”字形的木条分开撑住韬顶及两角,使开合较为方便。韬迹长150厘米,中心宽25厘米。出土时,都是弩的弓部藏于韬内的(图Ⅱ-4:4)。

(二)对弩弓同箭配合的提示

首先,我们先看一下弩的发射过程同弓射有何区别?弓射时,先要左手持弓弣,竖直,装箭—→钩弦,持满—→瞄准—→松弦放箭。而弩射则把装箭张弦和释弦放箭分解开,作为两个单独的动作来完成。也就说前后两个动作无须像弓射那样地连贯进行,而可以隔开来在捕捉到目标之后,或是射击对象进入有效射程内,再扣动扳机放箭。由此可以看出,弩弓作为延时的远射程武器,不但强度比弓大,能够达到更远的射程,而且不存在持弓钩弦、捕捉目标时产生的疲劳感,因此命中率无疑地比弓要高得多。

弩射瞄准的科学性,还表现在它已经摆脱了弓射时的感观因素。因为弓射时,射手凭借着臂力开弓、搭箭钩弦、瞄准、屏息放箭,经受着时间和力的对抗,由于体力的消耗,是难于持久的。弓射手在短时间内必须完成前述的一系列连续动作,因强度大、频率高,随时间的延长,其效能必在逐步下降。

弩射则避免了弓射的一些缺陷。将弦扣在弩机处于闭锁状态的钩牙上,箭压入臂面的矢道中以栝抵弦。射击时,左手平托弩弓,右手握弩弣,食指钩住悬刀。这时,射手有着充分可以被利用的时间。其视线通过钩牙与望山间的缺口(机间,又名“分”)搜索目标,使矢镞同被射物处于一线,再根据距离的远近,通过望山的高低调整矢镞的俯仰,由经验运用抛物线的原理,扳机放箭,以期中的。

当钩弦上牙时,弩弓随之发生了一系列形变的过程。以此而蓄备弹力,形成“势如旷弩,节如发机”(《孙子兵法·作战》)的状态。这时,弦呈“V”字形,弓干内收,自渊部以下至畏部的位移距离逐渐增大。为明了弩射产生的弓形变,今以最长的秦箭(72厘米)和弩弓(干长144厘米,臂长76厘米)为例,并图解之:当弓持满时,箭在弓弣外露约5厘米。于是,发箭时弦复位的反弹距离是45厘米,箫部的振幅大约是10厘米×2,其所产生的初速和射程,正如本书《秦俑兵器刍论》一文中提供的参考数据,约在数百米之外(图Ⅱ-4:5)。

秦陵西侧铜车马的高车(一号车)上,有一张铜弩弓。在臂前端的双耳后有一穿孔,檠经孔后,两端缚住弓干。檠同弓弦平行,其作用就是防止射箭时反弹造成弓干的损坏。但秦俑坑的弩弓没有发现檠的遗迹,可见在使用上并不普遍。

(三)秦弩弓属性的探索

周弓之制有三等,即《考工记》说的,“弓长六尺有六寸,谓之上制,上士服之。弓长六尺有三寸,谓之中制,中士服之。弓长六尺,谓之下制,下士服之”。其弓长折合今之长度分别是152.5厘米,145.5厘米,138.6厘米。这里的“弓制”虽不同于“弩制”,但毕竟有接近的一面。秦弩的弓长符合周弓中、下制的标准,但能否说就是“弱弩”?

一般说来,张力的大小同射程成正比例。而实际上张力的获得,并不完全在于弓干的长短,而在于粗细、厚薄与材质的状态。战国中期以后,从楚弓的实物看,是在遵循周制的基础上有所增大。而秦俑坑的弩弓虽小于楚弓,干径却增大了近一倍[1],所以它所产生的弹射力也未必小于前者。其次,为了用强力把已经加长了的箭推出去,弩臂不得不随之加长,弩机也相应增大——望山加高、机间(分)增宽。这就是说秦弩也仍属于“强弓劲弩”的理由之一。

秦弩的开弓方式可能因弓的大小而有擘张和蹶张两种[2]。《孙膑兵法·势备》:“发于肩膺之间,杀人百步之外。”显然是射程仅有80米左右的臂张弩。而战国时期的韩国步卒已能“蹠劲弩”(《战国策·韩策》)。蹠,即跖,足踏。韩卒用的是蹶张弩。但《史记·苏秦列传》说韩卒能够“超足而射”。正义:“超足,齐足也。”似乎用的又是以腰引弩。云梦秦简《秦律杂抄》中把“蹶张”和“引强”两个兵种并举,秦俑坑中也是把弩兵单列,可见若不用蹶张是很难开此硬弓的。

《周礼》中说到的“四弩”,指的是夹、庾、唐、大这四种战国时期流行的异体弩。其作用各不相同,如“夹、庾利攻,唐、大利车战、野战”。前两种是弱弩,后两者属于强弩。从秦俑坑的兵力构成看,多兵种的阵战和野战都带有进攻性。出土的弩弓有大小,不正说明四弩并存吗?

固然秦俑弩弓在战国弩的基础上有了很大的进步,但是无铜廓的弩机,不能承受更大的张力;望山上也是没有刻度,还不具备调整发射角的科学模式,命中率就差得远了。所以,虽然有廓的铜弩机已经出现,但数量极少,从整体上比起汉弩来,秦弩弓还是处在弩发展的初级阶段。不过,铜廊弩机和承弓器(弩辄)的出现,大大提高了机械的稳定性和延时装置,也使命中率有了前所未有的保证。

注释

[1]参见本书《秦俑兵器刍论》。

[2]《汉书·申屠嘉传》注:“弩以手张者曰擘张,以足蹋者曰蹶张。”

解读秦俑:考古亲历者的视角/王学理著.—北京:学苑出版社,2011.9