秦兵马俑研究/原大秦俑制作的考察与研究

刘占成

按语:该论文发表在《考古与文物》1997年第5期。当年,笔者从事秦兵马俑考古发掘和研究已快二十年了。二十年来,关于秦兵马俑制作的场景、工序、技术等等问题一直在笔者头脑中思考,后来发现了现代人复制原大秦兵马俑作坊,便亲自去考察一个多月,从中得到了启迪,于是就撰写了这篇论文。论文对原大兵马俑的制作提出了“泥条盘筑成大型,二次复泥细雕饰,模塑结合分件作,通涂彩绘显神韵”的总结;并得出了七八千件兵马俑的制作,当年最多只需要三到五年的时间就可完成的推论,为秦兵马俑的制作研究提供了理论和实践的依据。

自秦兵马俑发现以来,对这批雕塑群体制作工艺的研究,已有很多论述①,特别是《秦始皇陵兵马俑坑一号坑发掘报告》对秦兵马俑的制作做了详细记述②。近期,笔者观察了秦兵马俑博物馆复制工厂技工冯朝北仿制秦俑的过程,得到一些新的启迪和认识。

一、秦俑制作的场所和时间

这里所谓的场所,主要是指室内、室外的问题。根据考察结果,秦俑制作必须在室内。因为像秦俑这样大型泥塑作品的制作,并非一朝一夕所能完成,制作过程中难免有雨雪之日,再者泥俑需要阴干,若风吹日晒,水分丧失过快,势必出现裂纹。也许当时的工作室比较简陋,如工棚,但也可起到遮阳蔽日的作用。笔者推测当年制作秦兵马俑的场所,或应在兵马俑坑附近,但现在俑坑周围方圆数里满布村庄、工厂,当年制作兵马俑的场所可能已被破坏殆尽。

关于时间问题,是指一、二、三号兵马俑坑内七八千件陶俑、陶马制作究竟费时多少?有学者指出:“若以300人烧制陶俑、陶马,要费时10年左右”,“再加上烧砖及木构建筑的用工量,整个工程也不过10年左右”。③笔者认为,这“10年左右”的推断时间过长。据考察,3个人1个月就可仿制秦俑8件,整个过程全是采用比较原始的手工操作,制作工序应该与秦时较大程度上一致,所费时间也应相差无几。根据秦兵马俑陶文的发现,“现已获知的陶工名68人”④,这些在陶俑身上不断重复出现的陶工人名,绝不是普通的工匠,而是工头之名⑤,他们是秦制作兵马俑的雕塑大师。若以每人带5个小工计算,我们假设300人制作兵马俑,1个月就可制作800件。那么七八千件秦兵马俑的制作,不过1年时间就可完成。当年,雕塑大师制作兵马俑的经验和技术,绝不亚于我们现代人的仿制水平,加之大批量生产,效益将会更高。考虑到陶马的制作工艺比陶俑复杂一些,以及烧制次品、运输损坏、冬季停工等因素,我们即使把前面推算的时间再打一半折扣,一、二、三号兵马俑坑中的全部陶俑、陶马的制作时间也不过2年左右。

至于对秦兵马俑的入窑烧制、彩绘,以及俑坑的土方工程和木筑工程,当是与兵马俑的制作同步进行的,完成时间也不会相差太远。依当时的人力物力,兵马俑坑工程的全部竣工,前后最多要不了5年。

二、制作秦俑的工具和模具

当年制作秦兵马俑,用了一些什么样的工具呢?至今没有发现制作秦兵马俑的场所,亦没有发现制作工具,所以我们只好借助今人仿制秦俑所用工具来窥视秦时使用的制作工具。

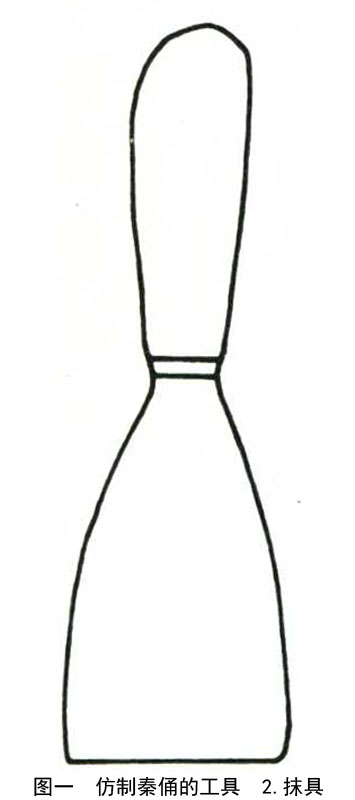

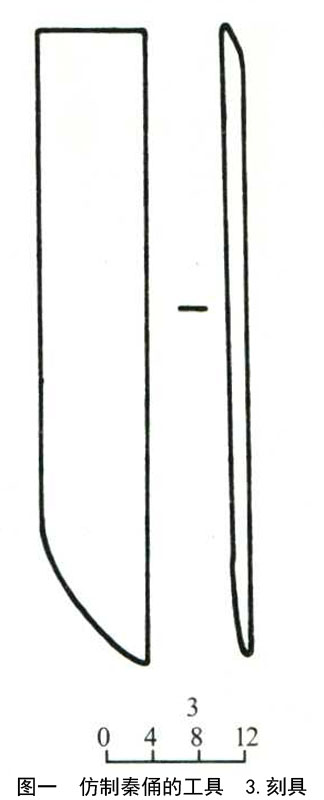

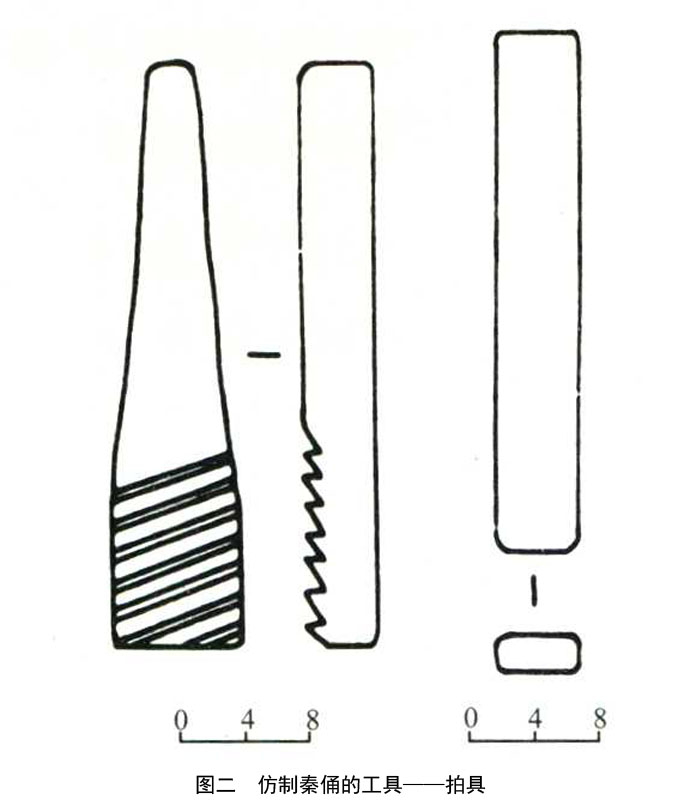

秦俑馆复制厂的技工制作原大秦俑所用工具主要是刮具、拍具和刻具(图一、二)。另外,还有压具、抹具、修具、刷具等。刮具是金属工具,长约14厘米,一端为手握,一端为刮头,刮头宽约25厘米。刮具在制作秦俑时作用很大,是根本离不了的工具,推想当年制作秦兵马俑时,必有与此类似的金属刮具。拍具也是制作秦俑必不可少的工具,但拍具从形状上、尺寸上并没有严格要求的标准,随便找一截有平面的木块就可以充当。为适用一些,把木块加工成一定的形状当然更好。我们观察到的拍具全长约36厘米,手握端为圆形,拍端宽约8厘米,拍端一面为平面,一面刻斜槽呈锯齿状,是为了使盘筑的泥条结合更加紧密。根据发现的秦俑陶片上的绳纹迹象分析,当年秦兵马俑制作所用的拍打工具,似为在木棍上缠绕绳索而成,这种缠绳与今人的锯齿状刻槽作用是相同的。当然,除缠绳拍打具外,还应有平面拍打工具。刻具主要用于铠甲俑甲片,以及陶俑衣褶纹饰等的刻画,技工所用刻具是小型“灰刀”。用这种灰刀一刻一抹一修,一物多用,非常顺手。秦时不可能有与今相似的刻画工具,但其必有相应的刻画工具,且以金属质地为宜。至于压具,制作者有时随便找一个有平面的方木块为之。抹具、修具则用“灰刀”“有机玻璃直尺加工成形”取而代之。这些工具,在秦时除质料上与今可有不同外,其样式的加工想也不为难事。刷具用于俑体表面的涂刷,作用是让俑表面更光滑平整。现人用的是“棕刷”,秦时亦有实用的刷具,恐怕是不容置疑的事实。

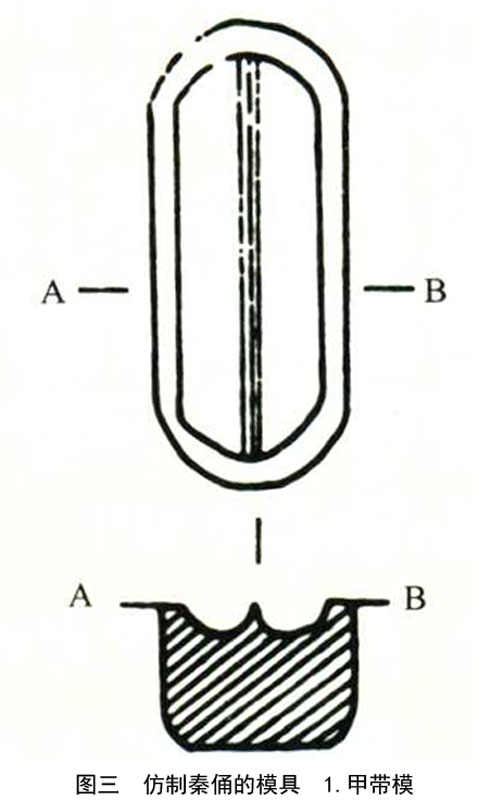

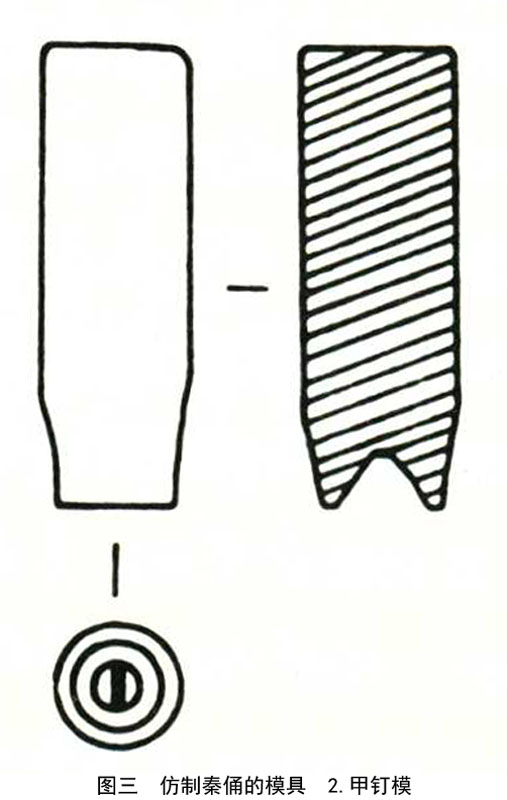

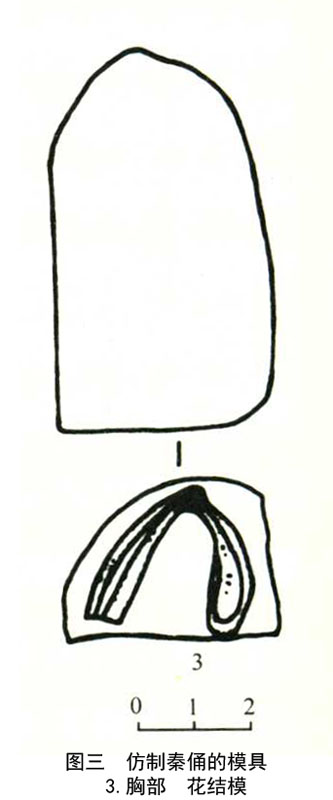

关于秦兵俑的制作,学者指出:“制造方法是塑模结合,以塑为主”⑥。既然秦俑是模塑结合的产物,那么,“模具”的使用也就是很重要的了。模具主要用于俑体上一些附加部分,秦俑坑虽然只出土了连甲带模具,但根据陶片的观察,还应有面模、耳模、手模、鞋带结模、发带结模、发髻模、甲丁模等等,因为所有这些在陶片上都留有单模或合模制作的迹象⑦。复制厂技工所用模具,有连甲带模、甲丁模、鞋带结模、铠甲胸花模、俑头模等。其模具是用石膏翻刻或刻画而成的。秦模具应是陶质和木质的,秦俑坑出土的联甲模具就是陶模。

三、秦俑制作的支架

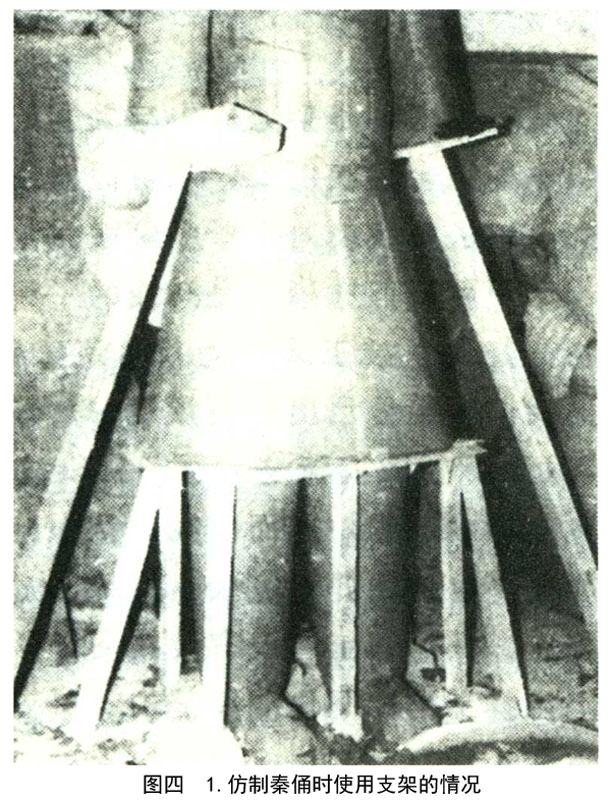

据我们考察,仿制秦俑的过程中利用了支架。实际上,支架极其简易,找几根木棍,顶住薄板即成,主要支于俑体和双臂之下(图四,1)。支架要待泥俑全部阴干后才可去掉。因此,笔者认为,支架是制作秦俑必不可少的一项措施,若无支架,很难想象秦俑能制作成功。再根据出土修复后的陶俑个体的重复测量可知,一件陶俑重量一般在120~150公斤,最重的可达200公斤以上。如此沉重的俑体,制作时仅靠两条未干的泥腿,无论如何是支撑不起的。所以,必须利用支架,以减轻两腿上部所承受的压力,才能保证秦俑的制作成功。

四、秦俑制作的工序

关于秦兵马俑的制作工序和雕塑技术问题,我们可以用四句话加以概括,即“泥条盘筑成大型,二次复泥细雕饰,模塑结合分件作,通涂彩绘显神韵”。我们考察原大秦俑仿制,除通涂彩绘这道工序外,其他关于俑体成型的方法,与秦时该应是极为类似的。

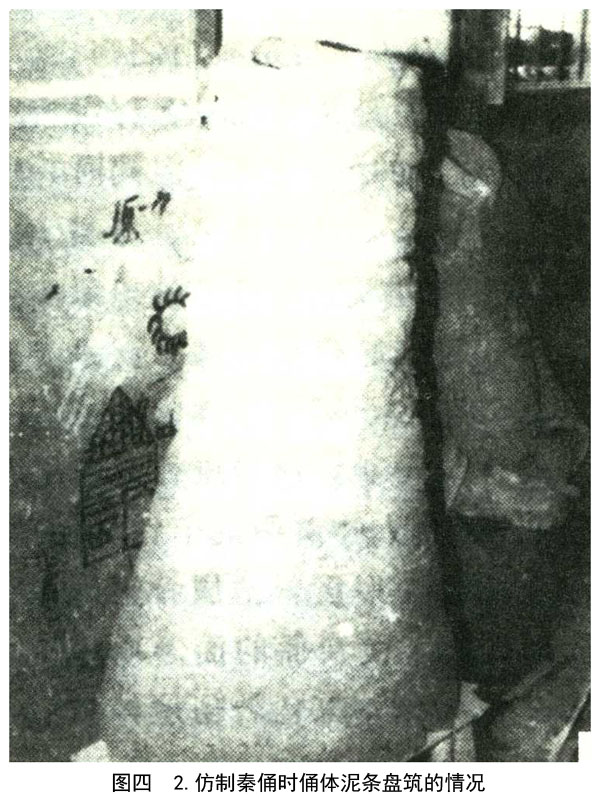

泥条盘筑成大型。过去一般都认为,陶俑的制作应从足踏板开始,足踏板是和俑一起制作,即制作足踏板的同时,就在上面堆泥制作俑的双足,然后依次叠塑腿、躯干、双臂。笔者通过实地考察,发现俑足踏板与俑是分别制作的。复制俑时,脚下根本不要足踏板(图四,2),因为三四百斤重的泥俑,脚下厚约4厘米左右的软泥踏板,实在难以承重。有人做过试验,踏板和俑体一起做,结果发现还未等泥俑完全阴干,下面足踏板就已裂缝。这是由于踏板一半承重,一半没有承重,受力不均匀造成的。另外,带上足踏板的泥俑阴干后入窑焙烧时,搬动也极为不便。因此,当年制作秦俑时,足踏板与俑体应是分别制作,阴干入窑时,在窑内用一点泥浆使其黏合。出土的陶俑脚与足踏板结合面上的一层陶粉末,就是当时所加的泥浆烧制后形成的。即使有在足踏板上直接制作的情况,也应是在阴干后的坚硬踏板上作业,这样可避免足踏板裂缝。在泥条盘筑这道工序中,笔者还发现,在盘筑完俑体,甚至双臂也安好后,又在俑脖颈部向上叠盘了三圈泥条。看到盘筑这三圈泥条时。笔者才恍然大悟,这三圈不就是陶俑颈部所谓的“壅颈”吗?《秦俑一号坑发掘报告》说:“如此粗大的‘壅颈’是中衣领抑或单独的围领,情况不明。”笔者认为,从制作工艺上讲,它究竟叫什么并不重要,重要的是,它是雕塑工作的需要。如果要给它起一个名称的话,叫“颈围”似乎更确切一些。从雕塑角度讲,它是为了容纳俑脖颈附设的。如果说它是“中衣领”似乎又不大像,因为从秦俑装束观察,秦俑的上衣分为内、中、外三重。外衣为“战袍”⑧,质地厚重;内衣为小圆领,质地单薄,应为贴身内衣。“壅颈”与外衣和内衣均不连属,但也看不出它与中衣的连属关系,而且个别未见中衣的陶俑仍有这样的颈围,所以,也就很难肯定它就是中衣领。笔者认为,问题的关键并不在于一定要它非是什么不可,而在于它是雕塑作品本身视觉效果的需要。这样的认识,只有在实践的观察中才能得到,才会理解。

二次复泥细雕饰。这道工序包括“覆泥”和“雕饰”两方面的内容。对于二次覆泥,以前的概念是在俑躯干初胎的外表再覆一层细泥。通过观察,使我们了解到,二次覆泥实质是一个整形过程,它包括刮削、拍打和抹平。也就是说,泥条盘筑的俑体初胎外表有的地方需要“覆泥”,有的地方则需要“刮削”,这就是在出土的同一个陶俑个体上,陶片为什么薄厚不一的原因。像俑体的“鼓腹”、外突的衣角等,正是附加泥片后反复拍打而形成的。经过刮削、拍打和抹平等整形之后,就可以进行细部“雕饰”了。雕饰主要用“刻刀”和“压具”来完成,像俑体的铠甲甲片、袍衣下摆的衣褶等,都是雕刻出来的;像袖部的衣纹、颈围的褶纹,则是靠压具来表现的。这里还需要一提的是,秦俑头上的缕缕发丝,究竟是怎样制做出来的呢?通过我们对秦俑观察和对仿制秦俑过程的考察得知,那些有棱脊的道道粗发丝,是用刀具刻画或扎戳而成的;那些纹浅道密的细发丝,是用短齿工具刮划或用带有丝纹的工具滚压出来的。在新石器时代,一些陶器上的绳纹和线纹,也是采用滚压法而成⑨。可以说,这刻、扎、刮、滚是秦俑发丝成型的基本方法,其中模制俑头发丝也是用这些方法进行加工完成的。

模塑结合分件做。这道工序主要涉及模具和模制工艺问题。秦俑坑中发现了两件连甲带陶质单模,不过,这只是偶然的发现,因为秦俑坑并不等于是秦俑制作的场所。若在制作场所,会有更多模具出土,不但有单模,还应有合模。像有的俑头、俑手,就是用合模法模制出来的。俑体上附加的诸如连甲带、甲丁、俑耳,以及一些小花带结等,则是用单模制成的。过去一般认为,秦俑铠甲上的连甲带是单模制作,然后粘贴于铠甲之上。“甲丁”是在甲片上粘贴泥丸,再用单模押印出帽钉的花纹。笔者在考察原秦俑仿制过程中得到了新的认识,制作者对秦俑连甲带和甲丁的制作,是先把俑体甲片部分用刷蘸水湿润,将单模内填泥抹平后,直接按押在甲片相应部位,取下模具,连甲带、甲丁就粘贴在甲片上了。这样,既简便又可避免了人手对连甲带和甲丁上花纹的损坏。可以想见,当年也会采取类似的方法。

五、秦俑制作的艺术风格问题

秦俑的艺术风格是由物象来表现的,而物象是雕塑制做出来的。也就是说,秦俑的制作水平对其所表现的艺术风格是至关重要的。所以,笔者在考察原大秦俑制作的研究中,也有必要对秦俑的艺术风格问题予以论述。

秦俑雕塑在艺术风格上,总的来说,物象是比较形象的,各个陶俑不管如何变化,神形不管如何各异,写实总是其最基本的方法。秦俑雕塑基调是写实的,表现在三个方面:一是兵马俑形象与现实生活中的真人真马相似,也就是作品形体不脱离写实的基本轮廓。并不像商周时期青铜器上那种诡谲的饕餮纹样,也不是隋唐时期的天王、力士、镇墓兽等奇形怪状的形象;二是兵马俑象征着另一个世界——地下阴间的一支防御性武装力量,秦俑装束如铠甲战袍等,就是当时军队服饰的模拟;三是陶俑配备的兵器、陶马驾驭的战车,均是完完全全、真真正正的实物。所以,不管从总体上,还是从个性上,都可以看到秦俑雕塑所显示的写实风格,但同时也很注重视觉和意象效果。也就是说,写实手法中,并不排除雕塑家可以驰骋自己的想象力,运用传神、夸张、概括、寓意、象征等多种多样的表现手法。对于人体的某些局部特征,并不是非要一味写实不可,而是进行适当的艺术夸张,则更能显示人物个性的鲜明和生动。换句话说,本来是那种样子,但又不做成那个样子,看起来,又不让人感到不合比例或奇怪,反而觉得很美很真实,这就是秦俑艺术风格的视觉效果。例如,人的眉毛和眉骨本来是没有什么厚度的,但秦俑“眉毛加上了厚度,把眉骨塑得有角有棱”⑩。从视觉上,使秦俑的面形增加了立体感。又如,人的拇指本来比较粗短,但秦俑“半握拳的手则有的把拇指塑得很长,高高跷起”(11)。因为这种手形拇指不与其余四指并列,所以,在视觉上也不会让人感到它不合比例,反倒给人衬托出一种力感。还可见到有的军吏俑的右臂肘向外隆凸,本来人的臂肘不论怎样曲拐,都不会是这种隆凸的样子,但考虑到它与整个秦俑个体的比例,臂肘塑得隆厚外突,给人在视觉上也不觉得异样,而是觉得很美、很恰当。再如,秦俑个个挺胸鼓腹,难道秦军战士个个真的都是这种大腹便便的形象吗?但这样塑造出来,从视觉和意象上,人们也不觉得不合实际,反而会由此让人认为,秦军本来就应该是这种精神饱满、攻无不克、战无不胜的飒爽英姿。人们面对无言的兵马俑,可以通过视觉感受产生联想而领悟秦俑雕塑艺术风格的底蕴。

综合上述,秦俑制作的艺术风格主要是通过两点来表现的。一是采用写实手法,二是注重视觉效果。秦俑艺术源于生活又高于生活,它已突破了“写实”的局限。虽然我们今人在研究秦俑艺术时,从解剖学的角度,认为秦俑的形体比例基本适宜、合度,已符合现代意义上的解剖学原理,合于人体结构的某些特征。但这并不等于说,当时人们已经懂得了人体解剖学,秦俑艺术应与解剖学无缘。当时制作秦俑,若有真实人物为原型,雕塑制作的行家里手一是可做到模拟写实,二是让人看了也觉得真实。这就是凭依他们的眼力、手艺和经验,把写实手法与视觉效果统一在制作的秦俑形象上。

实验考古是架通历史与真实的桥梁,它虽不能完全反映历史,却可概括出历史的轮廓。过去,我们对泥条盘筑法只是从文字上有所了解,但这毕竟是间接的了解。秦俑馆复制厂技工采用泥条盘筑法仿制秦俑,向我们直接显示出泥条盘筑的具体方法和步骤,可以使我们清楚地看到初步成形、雕饰、刻画的全过程,从而使我们认识到,秦俑的制作并不神秘,并不复杂,只要经过实践,就能掌握其制作工艺及有关技巧。从这个意义上,技工冯朝北仿制秦俑的经验,为我们研究秦代兵马俑制作工艺,无疑提供了最直观的参考资料。

注释

①袁仲一:《秦俑艺术初探》,载《西北大学学报》1982年第2期;王玉清,屈鸿钧:《秦始皇陵兵马俑坑出土的陶俑、陶马的制作工艺》,载《考古与文物》1980年第3期;刘占成:《秦俑的造型和焙烧技术初探》,见《从古铜车马到现代科学技术》,西安交通大学出版社,1986年。

②《秦始皇陵兵马俑坑·一号坑发掘报告》一书陶俑、陶马的制作工艺部分,文物出版社,1988年。

③袁仲一:《秦俑坑的修筑和焚毁》,见《秦俑馆开馆三年文集》,1982年。

④袁仲一:《秦陵兵马俑的作者》,载《文博》1986年第4期。

⑤刘占成:《秦兵马俑陶文浅析》,见《中国考古学研究论集——纪念夏鼐先生考古五十周年》,三秦出版社,1987年。

⑥袁仲一:《秦始皇陵兵马俑研究》,文物出版社,1990年,第330页。

⑦参见注⑥第四章第三节:陶俑、陶马的制作工艺。

⑧刘占成:《秦俑战袍考》,载《文博》1990年第5期。

⑨李文杰:《宁夏南部山区石器时代的制陶工艺》,载《考古与文物》1993年第2期。

⑩同注⑥,第324页。

(11)同注⑥,第324页。

耕播集/刘占成著.—西安:西北大学出版社,2013