您现在的位置:首页 > 黄帝祭祀与中华传统文化学术研讨会论文集

黄帝与中华民族的形成和发展

石兴邦

黄帝作为中华民族传统历史文化的祖型,是我们研究中国文明史和古代史上研究的一个重要课题。自司马迁著《史记》叙事从黄帝始,千百年来,中国就是一个多民族统一的国家。在中国人的头脑中认为我们都是黄帝的子孙。外国人也把黄帝当作中国文明创造者而对待的。这既是一个严肃的学术问题,又是一个具有世界意义的关乎中国文化形成发展的现实问题,有必要进行认真的研究和阐释。本文的主旨是想从中国古史资料中(文献记录、传说史料和考古发现的史迹),作些调查研究整理,以供大家批评讨论。

一、黄帝是中华民族史上第一任“始黄帝”

黄帝作为五帝之尊,是从司马迁作《史记·五帝本纪》始。其背景司马迁在《五帝本纪赞》中阐明了他的微言大义。

五帝系统的形成,秦亡汉兴,阴阳五行思想体系已完成,为巩固大一统江山,《淮南子·天文训》列出了五帝祀典,

东方木也,其帝太嗥,其佐句芒。

南方火也,其帝炎帝,其佐朱明。

中央土也,其帝黄帝,其佐后土。

西方金也,其帝少嗥,其佐蓐收。

北方水也,其帝颛顼,其佐玄冥。

这个祀典照顾到了东西两大文化系统,也可能反映了秦汉大一统形势。经过一段酝酿。到司马迁作《史记·五帝本纪》时,才奠定了五帝系统。

司马迁在《五帝本纪赞》里说:“学者多称五帝,尚矣。然《尚书》独载尧以来,而百家言黄帝,其文不雅驯,荐绅先生难言之。孔子所传宰予问《五帝德》及《帝系姓》,儒者或不传。余尝西至空桐,北过涿鹿,东渐于海,南浮江淮矣。至长老皆各往往称黄帝、尧、舜之处,风教固殊焉。总之,不离古文者近是。予观《春秋》、《国语》,其发明《五帝德》、《帝系姓》。章矣”从文中看,他对此尚有疑虑,但最后还是肯定了《五帝本纪》。

由此可知他经过实际调查研究考察,古今经典的比较研究,然后才决定了《五帝本纪》的写作。

根据李伟泰先生研究,司马迁所以写《五帝本纪》也是遵崇孔子之言而为之的。

司马迁的五帝系统是黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜,而以黄帝为首。其次颛顼等都是他的子孙。淘汰了太昊、少昊和炎帝,而保留了颛顼,也是综合了东方和西方两大系统,是与当时的形势是相适应的,标志着秦汉大一统的完成。这样随着《史记》的流行,黄帝实际上就成了中国唯一的,至高无上的上帝。待秦始皇统一中国后,这个上帝就降落到人间当始皇帝了。

关于“黄帝”一辞,《孙子》十三篇记有,黄帝胜四帝(青、白、赤、黑),黄帝所以称黄帝,言“黄者,地之色”有两种解释:一为黄土地,说明黄土高原农业基地,正是华夏文明的一个源头。又一说是秋色,五谷成熟的金黄色、中和之色,自然之性,“黄帝始作制度,得其中和,万世常存,故称黄帝也”。看黄帝之黄,又有接纳、融合与同化各部族之意,开创多元逐步向一统的格局,“帝”乃天神之尊号,以显示部落联盟最高军事首领之尊威。《黄帝》一辞之原意,应是黄土高原上农业部落联盟最高首领之尊号,可以是人名,也可以是部落族名,他或他们融合了周边氏族部落,扩大了领土疆域,促进了农业的发展,创造了众多的文物器用,给人们带来了无与伦比的恩惠。他是中国古史上划时代的英雄人物,成为人们崇拜的祖宗神,因此尊称为“黄帝”。

张大可在《史记研究·论司马迁的历史观》中作了扼要的说明:

“孔子删书《尚书起于尧·周易起于庖羲》”。《史记》上限却起于黄帝,旨在突显大一统的历史观。

从黄帝的统一到秦始皇的大一统,象征着历史的发展方向,象征着帝王德业日益兴盛,中华民族的不断壮大,各民族互相融合,远方殊俗日益统一,这就是司马迁大一统历史观的内容,贯穿在《史记》的全书中。夏、商、周三代之君,秦汉帝王,春秋以来的列国诸侯,四方民族,无不为黄帝子孙者:“匈奴是夏桀之后,句吴与中国之虞为兄弟,越王勾践禹之后,楚是颛顼之后,其苗裔为滇王,中华民族皆黄帝子孙,这一民族一统观念就奠墓于《史记》”。这一段话说的相当中肯。

罗泌《路史发挥卷三》说:《太史公记》首黄帝者,抑以为后世氏姓无不出于黄帝,故首而宗之。至于羲炎鲜有所阐,是以不记,此太史公之本意也。何乔新先生在其文集中云:“本纪始于黄帝以见帝王是绪统。”李景置在《史记评议·五帝本纪》中说:“孔子删书,断自二典,详政治也。太史公记史,始于五帝,重种族也。盖五帝始于黄帝,为我国种族之所自出。”这就接触到民族一元论本质问题了。

所以李伟泰先生说:民族一元论,在春秋战国时已形成“司马迁叙事始于黄帝,将中国乃至周边民族皆纳入黄帝子孙的范围,只能说是顺应时代大一统的局面,继承并发展了民族一元论。由于《史记》的流行,民族一元论得以普遍传播,并且深入人心,对于中华民族的团结和凝聚,起了无可估计的作用。这应该是加以肯定的。

司马迁所以在《五帝本纪》中把黄帝本纪冠于书首,作为中国为信史的开端,反映了他对中国古史宏阔高远的史识,对史料的态度和写作方法,也是对中国古史研究的贡献。特别值得重视的是他对中国古史当时实现社会发展规律的真知灼见:即中国境内各族人民融合发展的事实和社会实现和谐发展的时代特点,这在当时中原地区所体现的部族冲突和和谐相处的趋势和发展,也是他看到了当时情况和可预见的将来不可改变的状态,即长治久安之势的发展形势和民族国家多支融合的趋势。民族一元论还在春秋初年已经在进行,并已完成。他将诸多事情归于黄帝,将中国境内乃至周边民族皆纳入黄帝子孙的范围,也可以说是顺应秦权大统一的局面,而重要的是他更超越地认识到而且身体力行地继承并发展了民族一元论的观点。开了中国历史发展的新局面。

二、黄帝的德业

黄帝的德业有两方面:一方面是族群内部的整合团结,主要是平炎帝和蚩尤之乱,结成华夏族团的联盟,这是氏族部落东迁过程中所建立的功业。另一方面是发展生产振兴百业的创造发明。

《五帝本纪》:“轩辕之时,神农氏势衰。诸侯相侵伐,暴虐百姓,而神农氏弗能征,于是轩辕乃习用干戈,以征不享,诸侯减来宾从。而蚩尤最为暴,莫征伐。炎帝欲侵凌诸侯,诸侯咸归轩辕。轩辕乃修德振兵。治五气,艺五种,度四方,教熊、罴、貅、虎,以与炎帝战于阪泉之野。三战然后得其志。蚩尤作乱,不用帝命。于是黄帝乃征师诸侯,与蚩尤战于涿鹿之野,遂杀蚩尤。而诸侯咸尊轩辕为天子,伐神农氏,是为黄帝。天下有不顺者,黄帝从而征之,平者去之,披山通道未曾宁居。”

本纪还说:“黄帝”东至于海,登丸山及岱宗。西至于空桐,登鸡头,南止于江,登熊湘,北逐荤粥,合符釜山,而易于涿鹿之阿。迁徙往来无常处,以师兵为营卫。

“先蚩尤作兵伐黄帝,黄帝使应龙攻之冀州之野。应龙蓄水,蚩尤请风伯雨师,纵大风雨。黄帝乃下天女日魅,雨止,遂杀蚩尤。(山海经大荒北经)”

“蚩尤乃逐帝,争于涿鹿之阿,九隅无遗,赤帝大慑,乃说于黄帝,执蚩尤,杀之于中冀”(逸周书当麦解)。

“黄帝不能致德,与蚩尤于涿鹿之野”,血流百里。

古籍还记载黄帝战胜四帝的史实:

《孙子·行军篇》提到,黄帝战胜四帝以外,银雀山发现的兵家古简之中有《孙子》十三篇以外另一篇《黄帝伐赤帝》,这篇内容为黄帝南伐赤帝,东伐青帝,西伐白帝,北伐黑帝,取得全胜的事。

《墨子·遗义》云:“……且帝以甲乙杀青龙于东方,以丙丁杀赤龙于南方,以庚辛杀白龙于西方,以壬癸杀黑龙于北方……”

炎帝和黄帝,黄帝和蚩尤间的战争,按性质,多为部族间融合性的战争,并不是不同文化的冲突,通过这些战争,中原地区族群之间的认同得到加强,建立更为密切的联系,部族达到了一定的融合。这种融合,被历史学家所认识,更加强和提高了黄帝在历史上的地位。《管子·五行》:“昔者黄帝得蚩尤而明采天道,得大常而察于地利,得屠龙而辨于东方,得尤封而辨于西方,得视融而辨于南方,得后土而辨于北方。黄帝得六相而天下治,神明至。蚩尤明乎天道,故使为当时(管天时);大常察乎地利,故使为禀者(管仓禀);夸龙辨乎东方,故使为土师(即司空管手工业);祝融辨乎南方,故使为司徒(管农业);大封辨乎西方,故使为司马(管兵马);后土辨乎北方,故使为李(狱管)。是故春者土师也,夏者司徒也,秋者司马也,冬考李也。”

这一段记载,清楚地告诉我们,黄帝时代已有了政权机构:天时、仓禀、手工业、农业都有部门和人员管理,官僚分管,特别是出现了军事将领和狱官,这与尧、舜时期出现联邦制王朝比较接近。

《吕氏春秋·勿躬》大桡作甲子,黔如作虏首,容成作历,羲和作占日,尚仪作占月,后益作占岁,胡曹作衣,夷异作弓,祝融作市,仪狄作酒,享元作室,虞姁作舟,伯益作井,赤冀作臼,乘雅作驾,寒哀作御,王冰作服中,史皇作图,巫彭作巫,巫咸作巫,此二十官者,圣人之所以治天下也。

这说明了执政后之治理部落内部事务之各种措施,方方面面都做到了。

黄帝德业的第二方面,是在部落内联系各种生产、生活的方面所采取措施:

在这方面黄帝还有不少发明创造,对世有功,对民有利,促进社会向前发展,黄石林同志根据文献记载和考古发现实物证迹作了统计。

1.农牧蚕桑业,《史记·五帝本纪》记黄帝《艺五种》时播百谷草木。其品类和遗迹有:黍、稷、菽、稻、高梁、大豆等。蔬菜类有白菜、芥菜(半坡)、藕、莲子(大河村)、油菜籽(大地湾)。家畜、家禽有猪、狗、牛、羊、鸡。磁山发现8000年前的家鸡骨骼(世界最早)。半坡有马牙、马骨,仰韶遗址多次发现陶蚕(正定南阳庄),1926年山西夏县发现半个蚕茧。

2.手工业制作。

(1)制陶业发达,特别是彩陶世界著名也最早。《古史考》云:“黄帝始选瓦甑”、《事物记源》:“黄帝作碗碟”,发明了轮制陶器。并制出了高温度(1100℃—960℃)的原始瓷器。

(2)制作各种资料的生产工具和用具:有斧锛锄锤等骨、石工具,《易“繁辞”》有“黄帝断木为杵”,掘地为臼,骨、石、木等料作的工具都有,并有了穿孔磨光等技术,晚期还制出玉、石等制的礼器。

(3)《易·“繁辞”》有:“黄帝刳木为舟,剡木为楫”。《古史考》:“黄帝作车”,引重制远以发展水陆交通,河姆渡有木桨,独木舟出现。用石、陶质作纺轮以纺织衣物。

(4)黄帝做衣裳、制冠冕,周易系辞传:“黄帝垂衣裳”。《世本》:“(黄帝宦)胡曹作冕,伯余做衣裳,于则作扉履。”仰韶文化和南方的新石器时代遗址发现麻布纺织物的遗迹和布片。在距今5000年前后的钱山漾聚落中出土有丝绸织物、绢片。丝绢的经纬线,每1平方厘米有48根之多,足证其细密程度。凌家滩出土玉人像头戴圆帽,甘肃马家窑文化中有彩绘靴子形器物,至于缝衣用的大小骨针之类小工具就更多了,说明当时人的衣着已相当文明了,在马家窑文化还发现了用花布作的衣裳的雕塑形体。

(5)《史记·封禅书》:“黄帝采首山铜,铸鼎于荆山下”的记载:在仰韶晚期已出现“铜”,河北赵窑遗址发现炼铜渣,马家窑文化中发现铜刀,系单范铸造。这些都说明,铜器在当时已经开始制造了,也是中国文明时代的一个创造。

(6)居室建筑相当发达。《新语》记载,黄帝教民伐木构材,筑作宫室,上栋下宇,以避风雨,而且还令民筑城邑以居之。在黄河流域北方地区多用木材和黏土混合建造居室,圆形、方形都有,每个聚落大的近百座,小的数十座,采用混泥土烘烤办法,作得相当坚固耐用,而且排列有序,分明是有组织的社会结构体。在仰韶文化发达时期已出现了大的聚邑,为氏族酋长或邑聚占有大的殿堂式的房子,陕西扶风案板聚落发现一座大房子,平面呈“凹”形,坐北朝南,南北长165米,东西宽11.8米,分主室和前廊两部分,是一座殿堂式的建筑,地面是用烘烤法做成的,坚固耐用。其坚硬度和今日100号水泥硬度相比。这也是在建筑工程上的一个大创造。

在仰韶时代,黄河、长江两大流域的一些部落大联盟的大的聚邑或者是大都邑,已经筑城为壘居住,距今5000多年前,郑州西山仰韶文化晚期,发现了一座黄帝时代圆形城邑,面积约10万平方米,墙基宽11米,城外有5—8米宽的一条城壕,其墙是用方块板筑形建成的,这就是黄帝时筑城的实据。

3.工艺技术方面也相当发达。绘画特别发达,这与图腾制度相联系,也是与意识形态方面有关。彩陶上的纹饰多与图腾制度和生产技术发展程度有关,其中动物纹、及其演变的几何形纹饰是有机连在一起发展起来的,表现出当时部落的意识形态的关系和技术水平。

4.音乐舞蹈,随着祭祀、典祀而兴起。《管子·五行》:“昔者、黄帝以其缓急作五声。”《吕氏春秋·仲夏纪·古乐》:“昔黄帝令伶伦作律。”《帝王世纪》:“黄帝吹律定性。”考古发现中,也确出土了古代的各种乐器笛、埙、号角等。舞阳贾期出土了有七孔音符的骨笛,半坡有陶埙,莒县陵阳河遗址出土了形如牛角的陶号角等乐器与之相应舞蹈也兴盛起来,在马家窑文化彩陶上绘有十几人,五六人和两人各一组,手牵手绕圈子跳舞的图形,所以在五千年前吹奏乐、打击乐和舞蹈相配合出现在仰韶人的社会生活中。

5.文字符号的萌芽并出现在制器和绘画的制作品中。《世本》:(黄帝臣)“沮诵、仓颉作书”。《帝王世纪》:“黄帝史官仓颉,取象鸟迹,始作文字。”我们已经发现仰韶文化彩陶上的刻符300多个,马家窑文化的画符数十个。还有淮河双敦遗址出土了刻符600多个,无疑这是文字的史源,郭沫若先生说:“彩陶上那些刻符记号可以肯定的说,就是中国文字的起源,或者是中国原始文字的孑遗”,说得十分正确。这些可以说是汉字的原始形态之一。最近双敦出土的刻符,据黄盛璋先生说它是夷族原始文字也是现在汉字构成原始形态之一,此外在大汶口文化和良渚文化的陶符中,还发现与甲骨文相似的字符,属于华夏文字的范畴。说明这都是中国文字形成的渊薮之—。

所有这些因素都是中国文明形成的因素和前奏。

三、黄帝族团及其后裔

根据我国文献记载和考古史迹的研究,炎黄族群最初发迹于渭水中上游地区,这是我国氏族社会时期文化最繁荣发达的地方,也是文明最早的地方,何炳棣先生经他根据考古史迹认为也是世界氏族社会最发达的地方,我们应该很好的研究,以探究其蕴蓄的历史内因在哪里。最近许顺湛先生在他的“五帝时代研究”中对黄帝部族及其后裔作了全面深入的探究。

《史记·五帝本纪》:“黄帝者少典之子,姓公孙,名轩辕。生而神灵,弱而能言,幼而徇齐,长而敦敏,成而聪明。”《国语·晋语四》揭出了黄帝的根子曰:“昔少典娶于乔氏,生黄帝,炎帝。黄帝以姬水咸,炎帝以姜水咸,成而异德。二帝用师以相济也。异德之故也。异姓则异德,异德则异类,异类虽近,男女相及,以生民也。同姓则同德,同德则同心,同心则同志,同志虽远,男女不及,畏黩敬也。黩则生怨,怨乱黩灭,是故娶要同姓,畏乱灾也。故异德合姓,同德合义,义以导利,利以阜姓,姓利相更,成而不迁,乃能摄固,保其土房。”这是谈男女同姓不婚配的道理。这说明少典和有乔是两个诸侯,而且是通婚的集团,而不是两个人,这两个集团最初繁衍在今日陕西宝鸡地区和天水地区一带,在宝鸡地区现在还有姜水、姬水和沮水等古文化繁衍有关的历史文化文明史迹。

另外《五帝本纪》还提到黄帝“娶于于西陵氏之女,是为螺祖”。索隐中引皇甫谧说:黄帝的“元妃西陵氏女,曰嫘祖生昌意,次妃六雷氏女,曰女节生青阳,次妃彤总氏女,生夷鼓。一名苍林,次妃嫫母,班在三人之下”,这里提到的西陵氏、方雷氏、彤鱼氏和嫫母都是与黄帝族通婚的氏族,大体都在宝鸡天水一带之地,这些通婚氏族对黄帝族的发展壮大起了很大的作用。随着族团的东移发展,族支也日益繁衍壮大。

黄帝的后裔《国语·晋语四》:“黄帝之子二十五人,其同姓者二人而已。唯青阳与夷鼓皆为己姓。四母之子别为十二姓。即姬、酉、祁、己、滕、缄、任、荀、僖、姞、儇、依是也。唯青阳与苍林氏同于黄帝,故皆为姬姓。根据《世本八种》的介绍十二姓还有些蛛丝马迹可据:如姬姓六十一个属地,四百三十二个氏,姞姓五个属地,十氏;姞姓八个属地,九氏……十二姓共一百零一个属地,五百一十个氏。《史记·三代世表》对黄帝的后裔有详细的记载。”

尧舜及夏、商、周三代的鼻祖都承认自己是黄帝的后裔,《国语·鲁语》引展禽说:“有虞氏禘黄帝而祖颛顼,郊尧而宗舜。夏后氏禘黄帝而祖颛顼,郊宗禹。殷人禘而郊冥,祖舜而宗汤;周人禘契而郊稷,祖文王而宗武王。”(鲁语)在这个继扬系统里,许顺湛先生推出有两点值得重视即一祭祀的形式都是帝、郊、祖宗;第二,虞、夏、商周的后代祭祀时把黄帝颛顼,帝喾、尧、舜、禹契稷当自己的祖先祭,是非常严肃、敬重的事,从这两事结合起来,可知黄帝在中华始祖的地位是何等的光辉伟大而坚实。

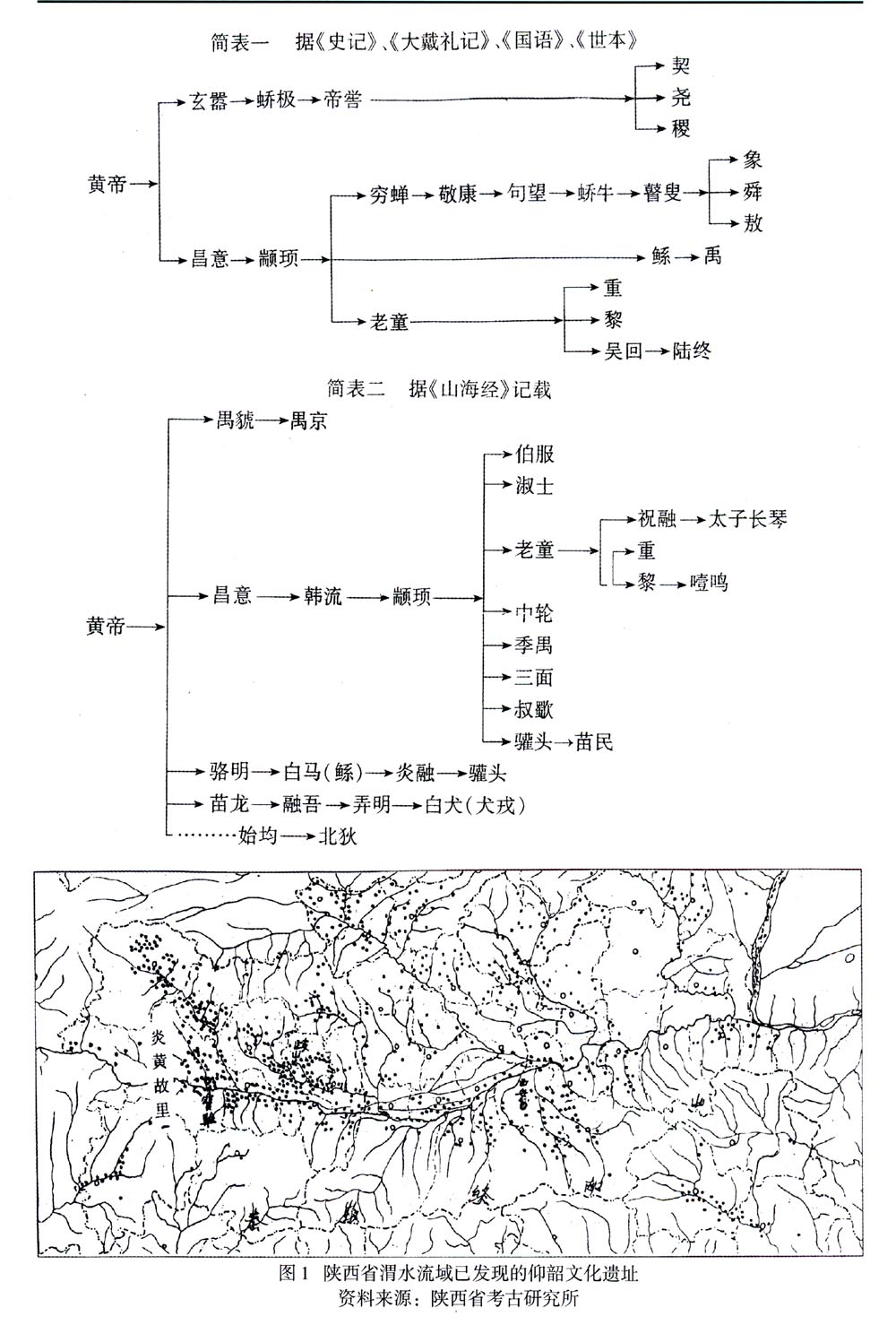

在虞、夏、商、周时期的祭祀,有一个最大的特征是除血缘关系外,而重要的是具有政治意义和深厚的文化内涵,为华夏族或者中华民族的统一体的形成奠定了基础,多支融合而成的机体创造历史条件。在《山海经》中所提到的一些国家和民族,华夏族体外的边疆地区和不同民族的四域范围所含的兄弟民族,包括在内如《大荒东经》上说的禺虢,《大荒西经》上的北狄之国,《大荒北经》上的毛民之国、儋耳之国,《海内经》中之骆明,全都是黄帝的后裔,所有这些都表明了黄帝之功业德泽,其渗透之深远和民族亲和力之亲密,世界罕有其比。许顺湛先生作了黄帝两个世系年表,整个包含了这一文化涵盖历史的融合与发展的历史丰碑,她的历史含义值得我们永记。(附表一)

四、中华民族形成的特点——一元多支和多支融合而形成的规律

黄帝及其相关文化的发展,两条世系表的形成,是早期氏族社会部落文化发展规律性的结果,有着深远的历史根据和传承关系,这和我国氏族社会发展的特点是一脉相承和联系的。

所以,我们首先对我们民族及其文化的起源和发展总的空界区和发展阶段要有一个明晰的认识和概念,就自然会清楚,我国一些历史发展的中国古代原始文化体的形成,或者说中华民族主体文化机体的形成是经过一元多支和多支融合的几个阶段所铸成的。在帕米尔山脉以东,在阿尔泰和喜马拉雅两大山臂的环抱中,在长江、黄河等水系的滋润养护所形成的这块称为“东方摇篮”的中华大地,是一个自成体系的生态文化区,也是独成系统的独立于世的民族文化区。

1.在我国及周边国家地区发现的现代人遗迹和文化点址有数十处,都是现代蒙古人的史迹,是我们的直系祖先,如北京的山顶洞人、广西的柳江人、陕西的水洞沟人和黄陵人等都是,而且有文化史迹。(旧石器时代的后期)

2.距今2.5万年前后,进入以下川为代表的细石器文化时代,全国不论东西南北,文化特点是相同的。

3.通过下川文化时期的细石器技术革命和技术改进,社会生产力得到提高,进入了高级采集经济和“采集农业”阶段(距今1.5万年左右)。或称前农业阶段。

4.距今1万多年前,垦殖农业发展,黄河流域黄土地带氏族部落文化发展起来,以粟作农业为主的黄河流域和以稻作农业为先的长江及其以南地区氏族社会的经济文化发展起来。

5.距今8000年到6000年期间,特别在黄河流域中游的黄土地带,发展起来的仰韶文化氏族部落,在农业生产取得发展的基础上,社会经济文化得到空前发展,特别是社会经济及彩陶文化及氏族制度的广泛发展日益的兴起,文化的信息和影响迅速传递到周围诸氏族部落文化中,各族的频频接触和交流,形成了以仰韶文化为主体的中华原始文化共同体形成团结和凝聚周边诸氏族部落的中心,这是中华民族最早的原型和母体,数千年来我们民族文化的发展乃是依她的发展变化和健全而在前进的道路上不断完善和提高的。

不论黄帝与炎帝,还是黄帝与蚩尤之间部落融合战争,由于都是一脉相承的种系,具有文化、血缘与人种的同一性。我们从彩陶修饰中(都是华夏族徽)可以看出华夏集团从很早即有生命,特别是族属命运和生命相联系并延续到他族,使华夏族的圈子越来越大,在不断扩大的华夏圈子里,由于客观政治及文化的需要,更是由于诸部族自愿归属或继嗣于传说中大英雄人物后裔,一个以黄帝为顶尖的金字塔谱系就形成了,这不仅包括了华夏族本身而且周边诸氏族部落在内的一个文化共同体。

这种融合体多是采用安抚,怀柔和归顺的策略,使其是世代相沿的,持续不断地发展下去。黄帝在炎黄联盟成立后,仍然立一位炎帝首领管理联盟事务。黄帝战胜蚩尤后,也实行同样怀柔政策,对其部族作了适当安排,使原有文化传统在战争之后仍然得到继承和发展,实际上,黄帝部族只是名义上的最高首领,他对各征服部族,只是德义上的统领,这种情况到西周时才有所改变。

黄帝所创造的这种融合统一政策,在统一各部族的凝结和团结上起了不可估量的作用,也树立了我国历史上“兴灭国,继绝世”的优良历史传统,这是值得我们珍视的。

中国氏族制所遗留下来的这种遗制,追思先圣先王的遗绪,以维持族脉而固其社稷主体,在我国文明初期代不绝书。

《史记·五帝本纪》记载:“禹践天子位,尧子丹朱、舜子商均、皆有疆土、以奉先祀”。

《史记·夏本纪》:“封皋陶之子于英”,皋陶是东夷的人……可见立祖封典是超族群的。

据何炳棣先生的考证:“传说中的黄帝不但是‘生而有知’发明主要事物的圣王,而一贯又是战无不胜,以战止暴,建立人群政治社会秩序的人中的‘神’或神中之‘人’。他只能‘伐’、‘胜’、‘杀’其他的‘龙’或‘帝’,所以我国古代诸多部族以黄帝为共同始祖的全神庙出现于春秋最初的百年之内。”《史记·国语》和《左传》都保存下了无懈可击的事实。

《史记·周本纪》:“……乃褒神农之后于焦,黄帝之后于祝,帝尧之后于蓟,帝舜之后于陈,禹之后于杞。这些都是保证古圣先王,永不绝祀,永享血食以延续宗族的措施。这种使生命延续的愿望,从我到彼的延伸,最足以反映华夏人本主义文化一系列奠基人的宽宏气度和高尚情操。”

所以西夷的周文王和东夷的舜,都对华夏文化作出过重要贡献。

通过春秋战国时代民族大融合,思想文化的争鸣促成了秦汉统一帝国的建立。从此,中国大地形成了多支融合的,以黄帝为精神原型的中华大帝国。不论从西方兴起汉唐帝国,还是从东北和东方兴起的辽金元清等政权,都尊黄帝为祖而膜拜祭祀,只有政权的更迭,而立国尊祖之宗则不变也。这就是我国永世不移之宗,千载常青之典。

在这里我想用肖云儒同志从文化学眼光来审视黄帝在中国历史上地位和作用。他《在中华传统文化的精神母题和人格模型》一文中十分肯定地说:黄帝是中华民族优秀质地组构的人格象征,中华民族著族于世的一些优秀精神品格,均可以从轩辕黄帝和他的时代找到源头:

1.开放自强的创造精神,以开放的眼光和包容的胸襟,以对待兄弟部族的发明创造,把各个部落的文明成果综合归纳于自己的文明体系,牧鹿部落的广成子发明弓箭,黄帝就将其发明创造用于实践,以炎帝部落中学习种谷物,以富民食。从黄帝的各种作为中,看到多维开放与包容壮大部族力量和发展的源头,而自强不息精神的楷模作用。

2.建功立业的有为精神,已成为中华民族的传统品格,是历代中华炎黄子孙仁人志士建功立业的实践所遵循的道路和精神,她的源头在黄帝时代的初创精神,在其年轻时看其神农之非而攻其志,乃和合部族,统一天下的大志使炎黄部落日益强大。

3.为民利族的奉献精神,黄帝一生为了部族的联合和利益,走遍中原大地山山水水,带回了精神文明与物质文明的讯息,并和合地解决部族间的纠纷,叛者征之,来者安之,使部落日益强大。

事实上,黄帝个体人格和民族群体人格内在特征上的这些相似,有些是后人对中国文化特征作了理性概括之后,逆推到黄帝身上,作了人格的再造和重铸,使轩辕黄帝为人文初祖,人格共名的共同心理和共同期望,这样使民族精神的种种特征,转换为人的伦理精神,人的道德形象,才能被社会所认可、接纳,并得以传播传承。

黄帝治国,以家族辐射部落,以部落辐射民族,由血缘而泛滥地缘,兼达天下。黄帝被尊奉为华夏始祖,举凡华裔都称自己为“炎黄子孙”、“黄帝子孙”。这是家国同构的初始状态。黄帝以人而圣,以圣而神,以人道而王道,以王道而天道,这是天人合一的初始形态,是中华民族最精髓的思想理念。

在世界各民族的创世传说和记载中,像黄帝这样多层而全面的包含一个民族传统文化内质和体系,以及广含社会历史生活的原型人物是绝无仅有的。我们能有这样一位始祖,也是幸运而骄傲的。

黄帝给我们遗留的遗产是十分丰富和宝贵的。要我们继承、弘扬和创造性的发展下去,和民族先驱,拓展华夏文化那样推向更广阔的地区,使更多的地区和人群,得到中华文化的恩泽,这就尽到了我们的责任。

参考资料:

[1]何炳棣:中国现存最古老的私家著述:《孙子兵法》中关于“黄帝”、“四帝”的论述。见《黄帝与中国传统文化学术讨论会文集》,陕西人民出版社2001年3月第1版。

[2]李伟泰:《〈史记〉叙事何以始于黄帝诸说评述》。

[3]李秀芳、肖云儒:《中华传统文化的精神母题和人格模型——文化学眼光中的轩辕黄帝》。

[4]黄石林:《中国古史中的黄帝时代》,《炎黄春秋》增刊《火黄文化研究》1998年第5期。

[5]许顺湛:《五帝时代》第三章:论黄帝,第52—78页。

[6]徐义华:《中国早期一统观念的起源与成因》,《南方文物》2007年第1期。

[7]四维至:《华夏民族文化的形成》1993年6月。

黄帝祭祀与中华传统文化学术研讨会论文集/黄帝陵基金会编.——西安:陕西人民出版社,2007.09

黄帝祭祀与中华传统文化学术研讨会论文集/黄帝陵基金会编.——西安:陕西人民出版社,2007.09