秦汉的栎阳宫殿在那里?

刘洪涛编著

细心的读者在阅读《秦汉栎阳城遗址》的勘探和试掘报告时,就会发现一个问题,秦汉的栎阳有近1001年的都邑史,秦汉在这里,相继都完成了其最初发展的基础阶段,著名地方志学者王仲德先生将“古邑栎阳”称为秦基汉础。那么,秦汉的栎阳宫殿到底在那里呢?

鉴于秦汉栎阳都城的独特历史地位,陕西省文管会于1964年6月对秦汉栎阳都城遗址进行了初步勘探,中国社会科学院考古研究所栎阳发掘队也于1980年4月至1981年12月,对“秦汉栎阳城遗址”进行了勘探和试掘。

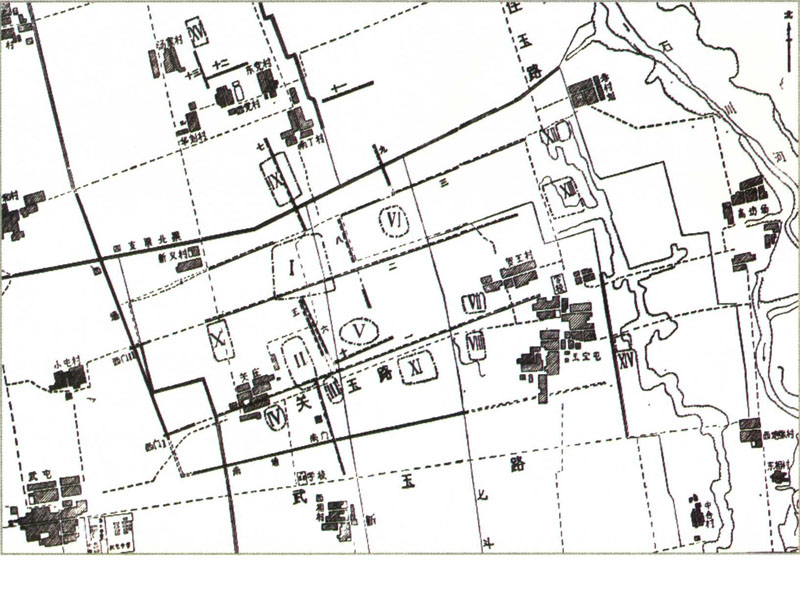

从考古资料来看:秦汉栎阳城的规模较大,其东西长约2500米,南北宽约1600米。证明这与宋代宋敏求《长安志》所记栎阳城“东西五里,南北三里”的记载基本吻合。其城墙,南墙残存1640米,墙宽为6米;西墙残存1420米,墙宽为8—16米,夯筑而成。城内有东西干道三条,分别为2280米、2320米、2520米。南北大街也有三条,是一个古代标准的“九宫格”都城布局。

城四面有门,城门道长约13米,宽约6米。城门两侧,各有一长宽为13米×6米的夯土堆,以壮威势,形成长约13米、宽约6米的南门道。

2001年,“栎阳城遗址”被列为全国重点文物保护单位。

古栎阳城内建筑遗址,共有15处,都是秦汉时期建筑物,其中大部分为一般居住建筑遗址或手工作坊遗址,在手工作坊遗址里,出土了许多重要文物。有烧制生活用品如罐、瓮、缸、甑的陶窑,及烧制建筑材料的砖、空心砖、瓦的陶窑;还有炼铜、铁的作坊。古城地下,埋有多条圆形陶水管道,构成整个城市排水的工程系统。

汉栎阳,西汉名栎阳县,东汉称万年县。国家、省专业考古队1964年曾对栎阳古城进行勘探。探明古城东西长1800米、南北宽2200米。城有六门,城内有东西街道三条,南北街道一条。遗址内发现大量瓦砾堆积,出土有金饼、铜釜、铁块、石磨、石范、石夯头、绳纹筒瓦、板瓦、水道、井圈、瓮、罐、钵、簋等,有的器底有铭文,是秦代或汉代早期遗物,“九宫格”的都城布局依旧没有发生大的变化。

都城外的墓葬群,主要分布在栎阳故城之东南、西北、东北方向。

东南墓区,在故城东南约1500米处,即今武屯镇的沟王、王北、王南、金指王村等一带。墓葬密集,仅王南村附近,便有秦汉墓50座。出土大量石、陶、铜器。其中有一方石砚,圆形,直径15厘米,高13厘米,为秦汉时不多见石砚之一。铜器有带钩、铜镜、钱币等。

西北墓区主要是荆山北塬的汉太上皇陵。此陵西北120米处,残存有汉昭灵后陵。

东北墓区,疑有秦孝公陵墓等,当在汉太上皇陵以东,但目前尚未见到,有待继续寻找。

在古栎阳城内建筑遗址里,我们至今还没有发现什么宫殿一类的建筑设施出现,也没有其宫殿瓦当一类的东西出土,而处于栎阳古城中心的遗址较大,但由于所处地理位置和遗址的不规则图形,可以初步断定不会是什么大的宫殿建筑群遗址。

栎阳宫遗址的准确位置,至今仍是一个不解的谜:

据《三辅皇图》记载:“高祖都长安,未有宫室,居栎阳宫也。”《唐书·卢怀慎传》记载:“高祖受命,五日一朝太公于栎阳宫。”毕沅在《关中胜迹图志》中,均只记有“栎阳宫”,而未言宫殿具体位置到底在哪里。然而有一点是完全可以肯定的,那就是栎阳宫既然有这么多的记载,虽不易知其具体位置,但宫殿的所在地方肯定在秦汉栎阳县的辖区内。

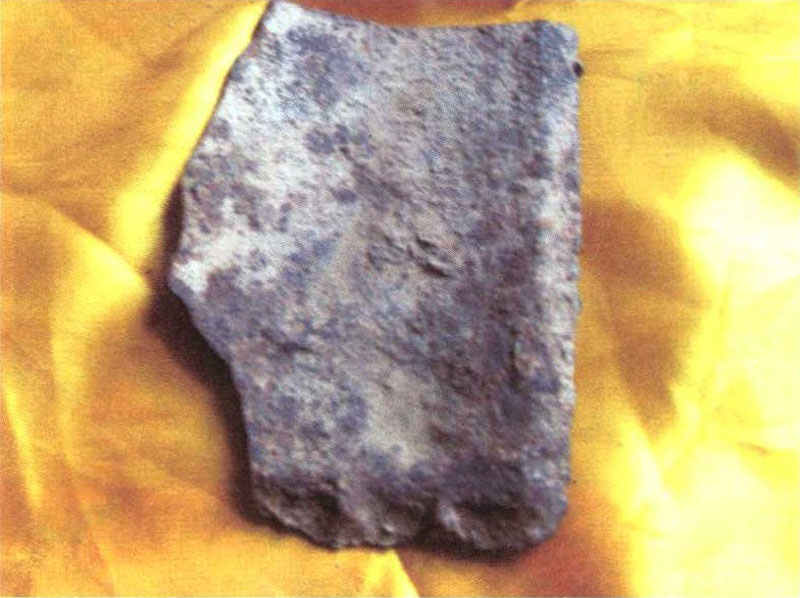

近几年来,富平县姚村,一个被称为荆山瓦渣滩的地方,出土了大量的板瓦、云纹瓦当、“宫”字瓦当、“长生无极”瓦当、“荆山铸鼎宫”瓦当。经向西北大学著名秦砖汉瓦收藏家孙先生请教,这里很有可能就是古代的一个宫殿建筑群遗址。孙先生进一步指出:“长生无极”瓦当和“云纹”瓦当是汉代宫殿建筑的基本用瓦,而这两种瓦当的出现,基本可以断定荆山瓦渣滩的宫殿建筑群是一个汉代的宫殿建筑群。其中“荆山铸鼎宫”瓦当文字质朴,笔画规整,多位书法家看后赞叹不已,断言一定是国手所为。唐李泰在《括地志》明确记载:“秦栎阳宫,在雍州栎阳县北三十五里,秦献公所造。”此言“栎阳宫”的位置,就是说从今临潼区栎阳镇向北三十五里,基本就可以到达荆山,也基本符合荆山瓦渣滩宫殿建筑群的位置。

这种吻合接着产生了另外一个问题,那就是秦献公的“栎阳宫”在汉以栎阳为国都的七年里,是否进行过大规模的修建工程?汉在夺得天下七年后,汉城未央宫才在西安建成。汉都城华丽无比,这与汉的建国方略有关系,汉以威重天下为建筑宫城的基本思路曾受到刘邦的严厉批评。但最终刘邦还是采纳了张良的建议。秦叔通还在栎阳帮助刘邦进行上朝官员的朝拜训练,史称“汉官威仪”和“礼法兴汉”。刘邦离开栎阳三年后,刘邦的父亲刘执嘉才死,而在这整整的十年里,刘邦的父亲刘执嘉就一直生活在“栎阳宫”里。大量的历史文献还说明,刘邦是一个非常孝道的皇帝,为了解决父亲的寂寞,刘邦还按丰县老家的建筑模式在栎阳城南今新丰镇建设“新丰”。据记载,当时,每家的鸡狗都能像老家一样回到自己的窝里,刘邦曾颁布《尊太公为太上皇诏》,刘执嘉享有同皇帝一样的待遇,当然也包括宫殿建筑在内,这都说明,刘邦很有可能在汉开始的十年里,就已经对秦献公的“栎阳宫”进行了大规模的重建工作,秦宫三百,汉宫一百四十五。早在战国时代,秦献公在栎阳死后,秦孝公的母亲也拥有相当长一段时间的王权,这种双重的王权制度决定了在东汉以前我国都城的多宫多殿制。

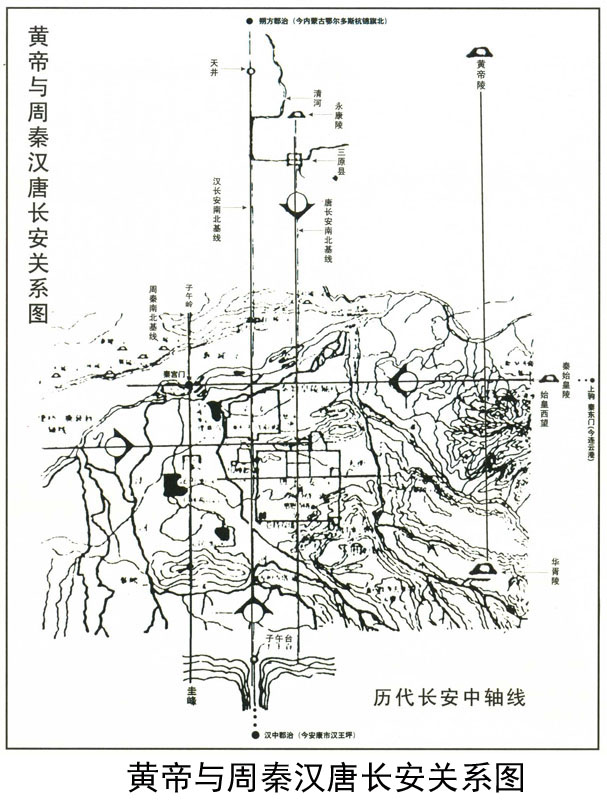

王城巍巍,披山戏水,井田方方,阡陌纵横。中华民族自古就有驾驭全局、宏观设计的优良传统。据考证,“九宫格局”始于“井田制度”,史书记载黄帝之世,经营土地,开挖水井,丈量土地,每八家使用一口水井,在井的四周开辟四条道路,从而划出八家用地的界限。于此同时,运用井田规划概念也把“王城”分为九份,以便依据礼制规范秩序、按方位做出功能分区,以“九宫格局”为特点的中国古代都城“象天法地”,“象天法地”就是“模拟天象,布局地上”。据《考工记》记载:“匠人营国,方九里,旁三门,国中九经九纬,经涂九轨,左祖右社,面朝后市,市朝一夫。”那么,秦汉祭祀祖先的畦畤又在哪里呢?据《史记》记载:“秦献公时,栎阳雨金,自以为得金瑞,故于此作畦畴栎阳以祀白帝。”乾隆《临潼县志》记载:“栎阳秦畦畴,晋灼曰:形如种韭,畦畴各一土封;”明嘉靖《陕西通志》圣神帝王遗迹记载:“畦畴在旧栎阳县(今临潼区栎阳镇)东北三十里。”据此可见,秦汉祭祀祖先的畦畴在今荆山的位置。这也就正好重合了唐李泰在《括地志》中的记载。同时,栎阳古城在关中平原,一马千里,而荆山地处罔岗之上,披山戏水,易守难攻,比较符合宫城的安全方面的考虑,也比较符合宫城的风水理念,后世西安建都,王者把社稷中轴线放置于华胥和黄陵漫长的龙脉线以西,也就是依据左祖右社的宏观驾驭全局的这个基本法则。

清代的一位大诗人樊增祥,即樊樊山,曾出补陕西宜川、渭南、富平知县,累官至陕西、江宁布政使。他是光绪三年(1877)进士,有贤名,吏民畏爱之。他一生写了近三万余首诗,在《次韵和西屏刺史登富平城楼》的这首诗里,写到了“云起轩皇铸鼎山”。康熙年间,被誉为不受清廷笼络的“关中四君子”之一的关学大儒李因笃,号称“关学三李”之一(另外两人是李颐、李柏)。字子德,号天生。是陕西富平县薛镇乡韩家村人。能诗,格律严谨,意味醇深,有《广韵正》、《汉诗评》、《受棋堂诗集》多卷传世。李因笃以他的学识和为人,赢得了李柏、李颙、顾炎武、傅山、康有为一大批仁人志士的推崇。李因笃曾到荆山铸鼎宫进行祭拜活动,并在赞美家乡的50首“邑里绝句”里,有一首专门写“荆山铸鼎”的诗。在这首诗里,李因笃提到了黄帝、大禹铸鼎荆山的“铸鼎宫”。对于“铸鼎遗宫”遗址,李因笃写道:“古坊疏豁送春风”。无独有偶,陕西富平清代的另一位学子陈觉,字企革,号退庵,庠生。史称:“德行卓越,言行可法。事长克恭,事师尽礼,信友恤邻,博学能文,尤邃诗文。”他在三首“荆山铸鼎篇”里,除了“昔考轩辕帝,曾铸此山巅”外,也提到了“铸鼎宫”、“铸鼎遗宫”、“古坊”和“古坊俨相向”的诗。那么,“栎阳宫”是一个疏豁的宫殿群体呢?还是一个密集的宫殿建筑群?这有待专家们的进一步考证。

黄帝功德大典/刘洪涛编著.—西安:太白文艺出版社,2011