您现在的位置:首页 > 文献辑录 > 史著、史论 > 抗日战争时期中国解放区农业大生产运动

第二章 团结抗日 实行减租减息:第三节

张水良

第三节 租息减轻 促进生产

党的减租减息政策的实施,保障了佃户的佃权,降低了苛重的租率,减轻了农村的高利贷剥削,这就在较大程度上削弱了封建的剥削关系,大大地激发了广大农民群众的政治热情和生产积极性,推动了抗日根据地对敌斗争和生产运动。林伯渠同志1944年1月6日在陕甘宁边区政府委员会第四次会议上作的《边区政府一年工作总结》报告中,则把党和民主政府积极领导农民群众实行减租减息列为该区1943年“人民生产大进步的主要原因”之第一项。他说:“我们颁布了租佃条例,在占人口50%的土地未经分配区域,发动了减租运动,这就使得这些地区的农民提高了生产积极性。米脂县印斗区八乡减租保佃后,大家就说‘生产的心有劲了’,修水坝,利用兄弟等亲属关系组织了49个变工小组,使生产计划得以胜利完成。葭县减租彻底,就多挖了水窖万余个,多开了数千亩的荒。”①这就不但扩大了耕地面积,而且保障了农田灌溉,也就为粮食和棉花等作物的增产创造了良好条件。如绥德县郝家桥村,因实行了减租减息政策,1943年“即由此增产粮食69石7斗4升。”②……

晋冀鲁豫边区太岳区士敏县东大村,减租减息后,农民生产情绪高涨,积极改良耕作,1944年每亩耕地收获量较1943年增加三分之一。未减租减息前,地只犁一遍、锄一遍,每亩最多上20担粪。每亩产粮不到7斗。减租减息后,1944年春耕时,每家的玉茭地,都犁了二遍,每亩上粪最少50担。每亩收9斗多。冀氏县某村1944年减租减息后,即掀起生产热潮。这一年粮食收获较1943年增加近3,000石。计1943年全村共产粮4,011石5斗,1944年全村产粮6,948石7斗③。山东解放区,胶东区海阳县(边缘区)七区黄记店村,减租减息后,1944年组织72户的秋收互助队,两天收包米180亩,收夏豆子等600余亩,石舰村互助队一夜收豆子300亩④。晋绥边区,以兴县为例,1943年实行彻底减租后,1944年全县开荒12万亩,增产粮食4万石;“全县作到耕三余一。”⑤晋察冀边区,据1944年12月13日《解放日报》刊载一篇题为《中共土地政策在晋察冀边区之实施》的一文中说,“减租减息对群众生产情绪的提高亦是很显然的。”据统计,北岳区从抗战初期建立根据地起,到1943年6年之中恢复了耕地和修滩地共达55万亩,开水渠凿井使旱地变为水地者共447,800余亩。

各抗日根据地,随着减租减息后农业生产的初步恢复与发展,广大贫苦农民生活也就有了一定的改善与提高。1944年1月15日《晋绥边区第三届劳动英雄大会宣言》为我们提供了生动的事实。“我们广大劳动农民,由于减租减息保障佃权的群众运动,自己的勤劳生产和政府的多方帮助,是大大的翻身了。如临县王还宏前年还是不够吃的贫农,由于得到减租利益和自己努力开荒,去年所产粮食足够全家往后3年吃;再由于家里妇女纺织供给了穿衣需要,现在全家已过着丰裕的生活了。再如兴县白福大前年还是一个一无所有的雇农,去年在政府帮助下开始自己开荒种地,成为贫农,所产粮食足够全家今明二年吃,今年他已是中农,可以把多余粮食帮助别人了。这样劳动农民经济迅速发展的事实,在大会的劳动英雄中,可以看到许多许多,在我们全晋绥边区,更是普遍与众多了。”⑥又如宁武县的边僻小山村——新屯堡,“来彻底减租前,全村租子是31石6斗,减租后为6石7斗了。”实行减租减息后,佃户们的生产情绪大大高涨起来了,生活也改善了,“村中已有10户雇工和贫农翻身了;那10户在两年中,共买了73垧地,赎回了19垧地,买了9头牛,1头驴,又买了14间房子。”⑦

各抗日根据地,经过减租减息后,随着各阶级经济地位的不同变化,原来集中在地主富农手中的土地,已逐渐向着广大无地或少地的雇农、贫农和中农手中分散。

让我们先从土地买卖关系来看:

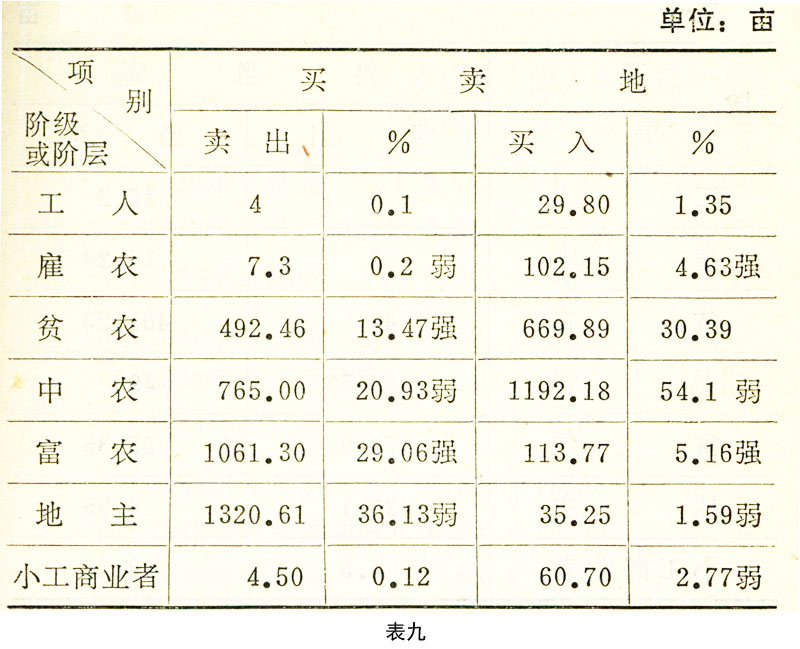

据晋察冀边区北岳区1943年的调查(巩固区24个村庄),抗战以来6年间土地买卖情况如(表九)⑧:

从上表看,卖出土地的主要是地主和富农,而买入土地的主要是中农、贫农,甚至雇农、工人也买入土地。又据北岳区阜平县8个区1942年的调查,这一年的头8个月内共卖出土地620亩,原佃户依法承买⑨的有492亩,其他人买入128亩,原佃户承买的占总数79.36%⑩。

再看看土地典当关系:

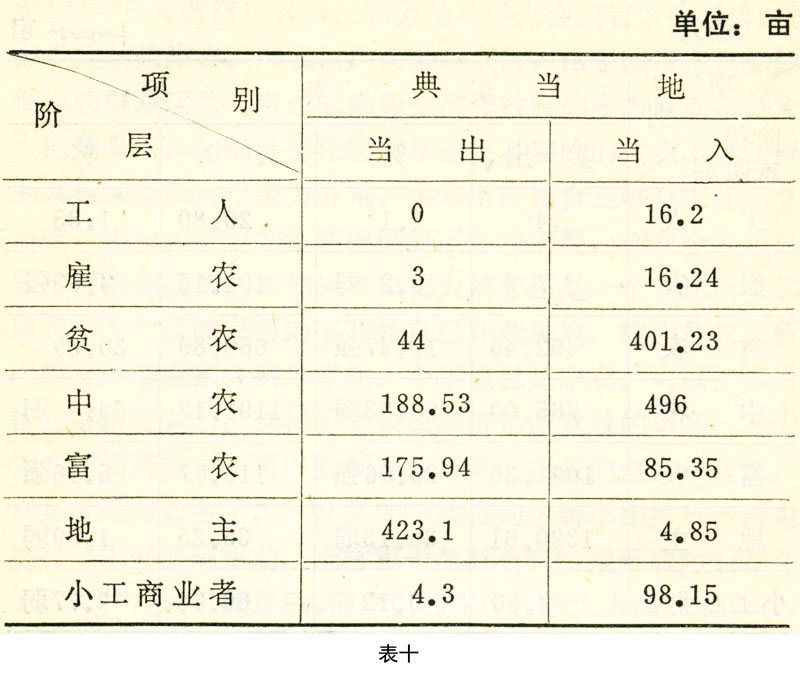

晋察冀边区北岳区9个县的25个村1937年到1942年5年间土地典当情况如(表十)(11):

上表所示,当出土地的主要是地主,而当入土地的主要是中农和贫农。又据北岳区阜平县8个区1942年的调查,1月至8月份内当地共1,008亩,原佃户依法承当(12)的有822亩,其他人承当者186亩,原佃户承当的占81,55%(13)。

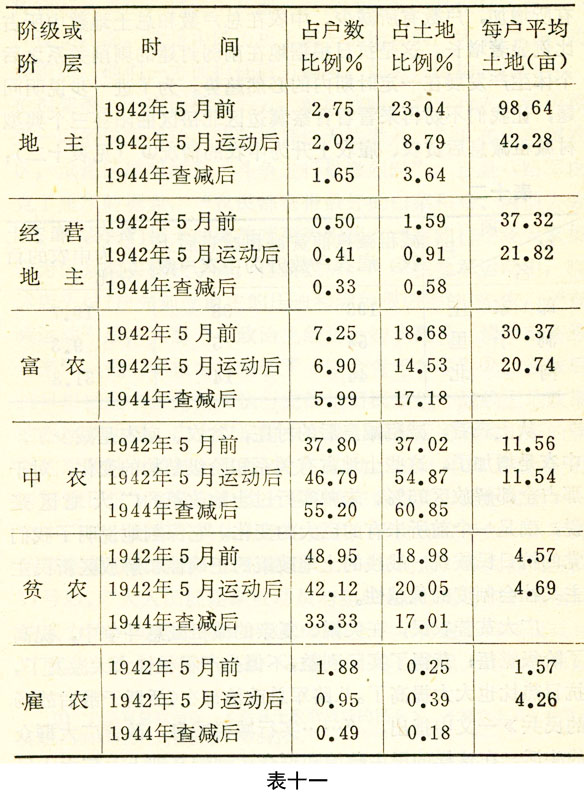

各阶级对土地占有关系和农村阶级结构也因此发生了某些变化。请看晋冀鲁豫边区太行区12个县15个典型村减租减息前后各阶级、阶层的土地占有情况(见表十一)(14):

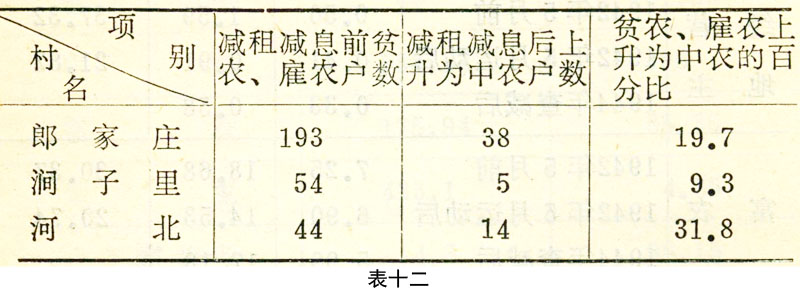

从表中可以看出,减租减息政策大力实施并深入贯彻之后,在农村的总户数和总土地数中,地主、富农的户数及其土地占有,有所减少。另一方面,贫农、雇农的土地占有,有所增加,户数有所减少。中农在总户数和总土地数中所占比例显著增长。这是抗日根据地在削弱封建的剥削关系之后个体生产发展在一定时期内的必然趋势。为了进一步说明问题,让我们不妨再来看看晋察冀边区北岳区曲阳县三个典型村减租减息后贫农、雇农上升为中农的情况(15)(见表十二):

从上表看,减租减息后的村庄,贫农、雇农是减少了,中农是增加了。这些土地占有关系和阶级结构的变化,对于那占全部解放区95%、未曾实行过土地改革的广大地区来说,确是一个前所未有的巨大的变化。它深刻地说明了我们党的抗日民族统一战线的土地政策的正确性和解放区新民主主义社会制度的优越性。

广大贫苦农民,在尖锐、复杂的减租减息斗争中,提高了阶级觉悟;获得了实际利益,不但生产积极性大大激发了,抗日热忱也大大提高了。八路军总政治部在《活跃于敌后战场的民兵》一文中指出,“……实行减租减息,改善广大群众的生活。在这样的民主政治和群众运动的基础上,广大人民武装起来了。人民武装抗日自卫队迅速地普遍地建立起来了,二十岁左右到五十岁左右的男子,拿着土枪、土炮、大刀、梭镖都来参加,村设中队部、区设大队部、县设总队部、分区设支队部。这是中国历史上第一次出现的广大的人民武装组织。他们一方面担任后方勤务,如通讯运输,作向导,抬担架等,一方面巩固后方,站岗放哨,盘查行人,镇压器张一时的汉奸活动,使敌探奸细无法潜入。”(16)在山东解放区,滨海区减租减息“斗争进行最激烈时”,正是八路军攻克了黑家岭据点,“农民都携带最好的白菜和鸡、肉前去劳军。”农民们每天站岗放哨更为积极。“有的村子还大家集资为民兵购买枪枝子弹,作新衣裤。”(17)在参军运动中,临沭店头村7户先前受地主的压迫和剥削很厉害的贫农,“查减运动”后,大家“在政治上经济上初步翻身,情绪都高涨起来”,他们积极主动地送了“四个青年参军”(18)。在敌后抗日根据地中最先贯彻执行党的抗日民族统一战线土地政策的晋察冀边区,广大农民群众在减租减息后所表现出来的顽强的对敌斗争精神,更是令人感动。1944年12月23日的《解放日报》刊载《中共土地政策在晋察冀边区之实施》一文中,曾对此作了具体生动的描述:“自1937年冬八路军开到晋察冀边区提出‘二五减租’‘一分利息’等改善民生的口号后,广大人民就逐渐被动员与组织起来,而特别表现他们的威力的,则是在1939年到1940年上半年普遍实行减租减息以后,当敌人正进行春季‘扫荡’,群众就以无比的英勇配合主力作战,据边区农会的统计,当时17个县农会会员参战达2万人,配合作战32次,扰袭敌人284次,破坏敌人交通4千里以上。……冀中平原在敌人碉堡如林、公路如网的分割清剿,烧光、抢光、杀光的摧毁之下,我们的阵地始终坚持并于近年来取得新的胜利,如果没有土地政策的执行,广大农民的发动,这种‘奇迹’更是不可能的。”(19)“正因为实施了这样的政策,所以七年来晋察冀边区的人民才那样广泛地奋不顾身地进行对敌斗争,掀起那样高的生产热潮,与那样积极的拥护民主政权,否则是不能想象的。”

由于党的抗日民族统一战线的土地政策的正确贯彻执行,减租减息后,又交租交息,确实“稳定了各地主的逃跑”有的地区“甚至造成了‘回乡运动’,调节了各阶级的利益,加强了各阶级的团结”抗日。(20)

减租减息运动给解放区带来的新变化、新气象,这就为组织劳动互助,提高生产率,在政治、思想、物质等方面,创造了良好条件,做好了充分准备。

① 《边区政府一年工作总结》,《解放日报》1944年2月8日。

② 陕甘宁边区政府主席林伯渠在第三届边区参议会第一次大会上的政府工作报告:《边区建设的新阶段》,《陕甘宁边区参议会文献汇辑》,科学出版社1958年版,第284页。

③ 《解放日报》1944年12月26日。

④ 《解放日报》1944年11月25日。

⑤ 《解放日报》1944年7月11日。“耕三余一”即耕作一年的收获,余下四个月的消费。

⑥ 《解放日报》1944年2月12日。

⑦ 《解放日报》1944年10月18日。

⑧ 方草:《中共土地政策在晋察冀边区之实施》,《解放日报》1944年12月13日。

⑨ 参见《中共中央关于抗日根据地土地政策决定的附件》:“关于地租及佃权问题”第十条的说明。

⑩ 参阅方草:《中共土地政策在晋察冀边区之实施》,《解放日报》1944年12月23日。

(11) 李成瑞:《中华人民共和国农业税史稿》,财政出版社1958年版,第62页。

(12) 参见《中共中央关于抗日根据地土地政策决定的附件》,“关于地租及佃权问题”第十条的说明。

(13) 参阅方草:《中共土地政策在晋察冀边区之实施》,《解放日报》1944年12月23日。

(14) 齐武:《一个革命根据地的成长》,人民出版社1957年版,第127页。

(15) 见《解放日报》1945年9月21日。

(16) 八路军总政治部:《活跃于敌后战场的民兵》,《群众》第九卷第十九期,1944年10月15日出版,第843页。

(17) 候森:《新山东的成长》,《群众》第九卷第十九期,1944年10月15日出版,第855页。

(18) 山东《大众日报》1945年4月15日,引自《中国农业合作化运动史料》上册,第683页。

(19) 着重号是笔者加的。

(20) 王稼祥:《晋察冀区的财政经济》,《群众》第九卷,第三、四期,1944年25日出版,第130页。

抗日战争时期中国解放区农业大生产运动/张水良,—福州:福建人民出版社,1981