土遗址加固试验——三门峡虢国墓地车马坑的加固保护

作者:李最雄

三门峡虢国墓地车马坑是1990~1992年发掘虢国国君墓地(编号M2003)的一部分。位于三门峡市北会兴镇上村岭,北邻黄河高地。整个车马坑呈“凸”字形,长约67m,最宽处约为18m。在已发掘的一个车马坑里,出土了17辆完整的和残缺的战车,其中有少许马骨。发掘后建有简易保护房,用以防止雨淋和阳光直射对车马坑产生的直接损害。由于长期以来未采取进一步保护措施,车马坑也产生了一些病害,主要有马骨酥粉以及车辆表面土质自然风化而产生的许多收缩裂隙,致使文物受到了严重损害。另外由于潮湿,车马坑四壁有些地方已长出苔藓等植物,对车马坑也产生潜在的危害。

(一)加固材料选择

对车马坑的进一步保护主要采取了两种措施:①在保护房四周的地下做防渗墙、排水沟等设施以进一步隔绝水源。②用化学材料对车马坑进行加固保护。现在主要谈谈车马坑的化学加固。

由于车马坑里的战车已埋葬2400多年,木制战车早已腐朽,只留有灰色土痕。整个车辆就是根据这些痕迹清理出来的。它们的情况各不相同,有的土质较为坚实,有的比较疏松,一些车上的漆皮还清晰可见。对车马坑的加固实际上是对土质文物的保护。由于水对土质文物的危害较大,因此应尽量防止地下水的渗透。车马坑地下水位低,保护房又隔绝大部分雨水,因此水的来源主要是地表渗水。尽管新建的防渗墙、散水面可有效防止地表渗水,缓解了潮湿程度,但是化学加固材料还应具有一定的防水作用,使土质有一定的抗水性。其次由于车马坑内的车表面土质强度较小,因此加固材料应使其强度有所提高,有较好的加固效果。这也就要求加固剂在土中有较好的渗透性。此外加固材料还要符合文物保护的原则和要求,加固后基本不改变遗址的外观和质感。根据以上对车马坑加固材料的要求,我们选择了在西北地区加固石质文物中取得显著保护成效的PS材料为主要的试验材料。

(二)车马坑土样的物理力学性质

由于西北地区气候干燥,降水少,而河南气候湿润,雨量适中,两地气候相差较大。应用PS材料加固的对象也各不相同。因此在应用PS材料加固前,选取了一些土样进行了测试。由于条件限制,主要针对试样加固前后的防水性(抗崩解性)和固化强度两项指标进行了测试。取样、测试工作是委托三门峡水电部十一局中心试验室进行的。

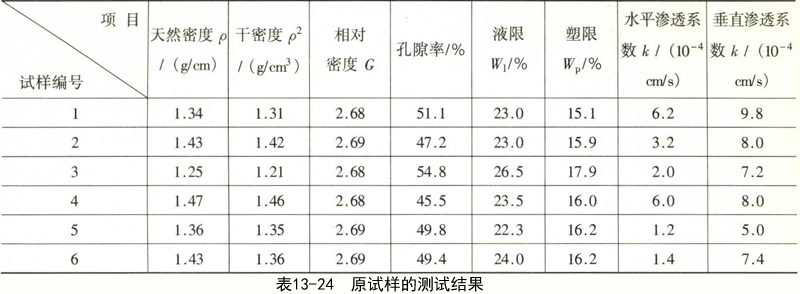

首先我们选取了车马坑内六个不同地点为取样点,取样编号,对试样的物理力学性能进行测试,结果见表13-24。

通过测试,我们对土体的一些基本物理特性有所了解。土样呈浅黄色,土质均匀,具有肉眼可见的大孔隙,竖直节理发育。土样含有一些植物根及少量蜗牛壳,含有一些动物残骸。土体处于坚硬状态,其中2号、4号土样密实度为中密,其余为稍密。依据《岩土工程勘察规范》,土样定名为黄土类粉土。从表13-24中我们看到车马坑内土质孔隙率较大,渗透性较好,因此对低分子的PS材料的渗透加固十分有利。另外,测试中还发现土样水稳性较差,具有较强的崩解性。在湿化(崩解)实验中,土样在水中全浸3min,崩解量已达96%,残余物呈软泥状。

(三)加固试验

按测试规范,我们选定的土体试样为50mm×50mm×50mm的正方体。由于取原土样,在切割制成小试样时不能破坏土质本身的自然状况,而土质具体情况又复杂多变,因此在六个取样点所制土体试样大小只能保持基本一致。然后用PS材料对试样加固。PS加固剂与水比定为1:3,加固时PS用量根据试样的渗透情况而定。同一试样所用PS量基本相等。配好的PS用注射器多次均匀滴注在试样的六个面上(滴注时试样的上下面始终不变)。加固后,试样均有10d的固化时间。

1.加固前后试样的强度对比

对试样加固前后(1号样为加固前,2号样为加固后)无侧限抗压强度测试,结果见表13-25。

从表13-25中看到处于坚硬状态的原土样本身也具有一定的抗压强度(个别试样值很高),但用PS材料加固后,均有不同程度的提高。对强度低的试样强度提高尤为明显。由此我们看到PS材料对车马坑土质有较好的补强作用。

2.加固试样的湿化实验

加固试样湿化实验的结果见表13-26。

表13-26说明试样崩解快慢与试样表面裂隙有关,但经PS材料加固的试样在水中减缓了崩解速度,崩解后试样呈块状或板状物,而且有一定的厚度和硬度。而未经PS材料加固的试样遇水很快就崩解成泥状。这说明经PS材料加固后,试样大大提高了其耐水性。

由于土体的孔隙率很大,试样表面又有裂隙。我们采用较低浓度的PS材料加固试样,加固后的试样仍具有很好的透水性。低浓度的PS材料又不可能将试样表面裂隙黏合。因此加固后试样在水中很快因饱水而膨胀,最后崩解成块状。但崩解成块状的试样在水中仍具有一定强度。

PS材料加固后的石质文物和土质文物仍具有很好的透水性和透气性,这样能防止加固层因不透水和不透气而产生剥离。由于我们利用了PS材料这一特性,才在多年的保护加固石质、土质文物中取得了明显的成效。

从以上的测试结果说明,PS材料能改善车马坑土质的抗压强度,提高其在水中的稳定性,加固后的土体仍具有良好的透气性和透水性,对土质的外观没有改变,因此可以用于车马坑遗址的土体加固。同时还发现表面存在裂隙的试样在水中稳定性较差,因此在工作中对车辆表面存在的裂隙应予以灌浆加固。

(四)现场加固

现场加固工作分为两个阶段进行,分别是在1995年10~11月和1996年5~6月。这几个月时间里天气多以晴、多云为主,气温适中,加固后利于PS材料的固化。

现场加固时使用工具是农药喷雾器和小型手动喷雾器。

由于车马坑内降尘很多,因此加固前对车辆表面的尘土进行了清扫,以利于加固材料的渗透。由于一些车辆表面风化较为严重,只能用鼓风器慢慢吹去表面尘土,在情况较好的地方,则用小毛刷清扫。

在清扫工作完成后,用喷雾器对车马坑内的车辆进行了大面积的PS材料喷洒加固,PS加固剂与水的比例为1:3。用喷雾器将雾化的PS加固剂均匀地喷洒在车的表面。因PS材料为水溶性加固剂,为了防止土体遇水崩解,第一次喷洒用量较少。车马坑的渗透性好,加固剂吸收很快。第一遍喷洒10d后,待加固剂完全固化,加固的土体干燥后进行第二遍喷洒。由于车马坑渗透性依然很好,因此第二遍喷洒PS用量较多。在风化较为严重的地方(一般是车轮以及车辐等处),则用小喷雾器又进行多次喷洒加固。经过第一阶段的加固工作,整个车马坑已初见成效,车表面强度都有所增强。但也发现其中部分加固效果不明显,尽管土质颗粒硬度变大,但因土体孔隙率太大,土体仍很疏松。这显然是加固剂用量不够引起的。主要表现在车轴顶端的轴头部分。此外个别车中舆断裂的车轼、车轮上的裂隙依然明显可见。这就需要进行第二阶段的加固。第二阶段加固是在第一阶段加固的基础上对车马坑进行加固补强,增大PS材料的浓度(PS:水=1:2),改进注射器直接将PS滴注在车辆表面,使PS加固剂能更多地进入车的加固部分。

在两遍加固期间还穿插进行了一些修复工作。对车舆中断裂的车轼部分主要采用黏接方法,黏接材料是遗址中的黄土。程序如下:先将车轼的断裂处清扫干净,用PS湿润,然后将黄土与水合成的泥土均匀涂在断口处,将车轼按原样接好,压实。然后用PS喷洒车轼。干固后,车轼就可牢固地黏接在一起。对车轮上出现的裂隙,基本采用灌浆。首先将过筛的细黄土与PS原液混合成较稀的浆液,然后用注射器注入裂隙。由于一些裂隙较小,因此这项工作比较细致。对土质特别疏松的车轴的轴头部分,也采用同样的方法,但是浆液较稠。对于特别细小的裂隙,由于无法灌浆则采用泥土将其表面封护,再喷上PS加固剂使其固化。由于车马坑发掘以来,长时间的落尘,使车辆表面土质呈现一种土灰色,与修复时所用黄土色泽不同,因而修补痕迹较明显。所以在加固工作完成后,对修补的部分进行了做旧处理。

在两个阶段加固工作完成后,基本达到了保护的目的和要求。车马坑内土质强度得到了提高,车辆得到了加固,车辆表面的裂隙得到封护和灌浆处理,一些断裂的部分被重新黏接固定,并且车马坑的原貌得到了保持和维护。

(五)问题和讨论

在工作过程中,我们也发现了一些问题。PS材料对较密实的土体加固效果明显,但对特别疏松的土体加固效果较差。对这些土质特别松散部位的加固,需进一步提高PS材料浓度,进行第三次、第四次甚至多次局部补强加固。必要时,在PS材料中掺加适量细黏土,用灌浆的方法进行补强。另外对细小裂隙的处理也只是外表的封护,从长远来看还应采取进一步的加固措施。例如察明裂隙的深度和走向,然后以打孔压力注浆的方法进行深层加固等。

应用PS材料加固土质文物的原则是:低浓度多次喷洒渗透加固,每次喷洒都应有相当的间隔时间。待第一次加固的土体完全干燥后再进行第二次、第三次甚至多次加固。切不可高浓度一次完成加固工作,否则就会造成加固层强度过高而产生剥离的情况。

另外对土质文物的加固也并非强度越高越好。加固层强度不易过高,最理想的加固强度是略大于原土体的强度,只要在自然环境中有一定的抗风化性和耐水性即可。因为加固强度过高必定会带来因加固层剥离而毁坏文物的恶果。因此在PS加固土质文物中必须严格遵循低浓度多次渗透的加固原则,使PS的渗透梯度尽量平缓,即尽量有较大的渗透深度。如果以高浓度一次加固完事,就会使渗透梯度陡峻(图13-26)。结果造成加固层薄而强度过高。使加固层和原土层强度差别太大,这样两层的内聚力、收缩性及其他物理特性都差别较大,造成的后果是加固层最终剥离而损坏文物。

丝绸之路石窟遗址保护/李最雄编著.-北京: 科学出版社, 2003;