南湖北面的村落遗址

作者:奥雷尔·斯坦因(英)

从南湖向北进发

4月11日,我离开南湖去重新寻找经过沙漠向北延伸的长城。集合10位补充的民工(这是这个小绿洲中所能找到的最大数量的闲余民工),花了很多世间,因此直到中午才出发。在前面提到的那位老村民的引导下,我们离开南湖最后一片田地,来到了一处低矮的碎石山脊,它也就是一条从西边延伸过来的南湖“崖”切开的峡谷的高岸。一座底部约23英尺见方,高20英尺,用长19英尺、宽5英尺、厚5英尺的土坯砌成的烽燧就成了它顶部明显的标志。烽燧上每四五层土坯之间夹入一层红柳枝,表明它的年代相当古老。我们在这里遇上了一场猛烈的沙暴,它使我们很难看清前面,甚至无法睁开眼睛。因此在行进了约5英里之后,我们被迫在水伊一座半荒芜的小村里住下了。在我的个人笔记里,我记录了这些沙暴对敦煌西边的沙漠地表的影响。细石子和粗沙粒从地面刮起,掀至空中。但是由于没有大量的细沙吹上天空,也就没有形成塔克拉玛干沙漠或柴达木盆地西部绿洲那种暗无天日的沙尘。因此,透过地上的黄雾,还能看见太阳。

接近水伊遗址

无奈中在水伊三个半荒芜的农庄中的一个农庄停留一个晚上,虽然耽误了时间,但仍由考古学的调查得到了补偿。我在《沙漠契丹》中对此已有详细交待。在第二天的晨曦中,我清楚地看见不仅有单个建筑倒塌后的堆积,而且它们周围还有农田和草地,它们成为一种荒废的明显标志。农田虽然仍在耕作,但已被流沙所侵蚀。灌溉不足以抵御低矮沙丘从西面移动过来——虽然是零散的,但这些密集的高耸沙丘仍从西边蔓延过来,把整个南湖洼地割裂得七零八落。流沙已经掩埋了村外约300码处为我们提供避难所的成排的树的最下部,引水的浅渠似乎也将要被填塞。在别的地方,我能看到地里长满了荆棘丛,脱粒场周围是矮沙丘,曾经仔细规划过的果园已被流沙沿栅栏堆了几英尺厚。灌溉所需的水沟,看来也被完全弃而不用了。西南方约半英里处一排大树表明,那是西园(Hsi-yuan)绿洲的延伸部分,据说那里有两块地仍在耕作。它与水伊之间的地区看来直到近期仍在耕作。但是即便从远处也能轻而易举地看到,由于大规模的砍伐,树木已不再有人灌溉了。

一个未来的“古代村落遗址”

原本用大量坚硬木材建得富丽堂皇的房舍已经开始没落,这只需从倾斜到危险地步的墙体、半破的房顶等就可能清楚地看出来。这个主要房屋不远处,一个小寺庙的门上仍保留着油漆。房梁已掉下了,房屋里的流沙几乎已使墙上华丽的绘画装饰变得全无生气。一种毫无希望的破败景象充斥着整个水伊,只需从古物学角度稍加想像,就能浮现出一旦沙漠完全占据之后这里的景象。因此我想丹丹乌里克的村舍或尼雅遗址在废弃前几十年里也应该经过了这样一个过程,直至完全荒废。两三千年后的考古学家清理水伊的垃圾堆积时,将会得到有价值的“发现”。这里的现代中国人仍然保留着把写过字的碎纸片装进特别的容器里再烧毁的习惯——想到我身后多少年的同行们,我也开始有意识地不再烧毁我的废纸!

可能导致废弃的原因

衰败的迹象极为明显,连这里的村民都无法否认。但是由于他们躲躲闪闪,甚至完全沉默,我无法从他们那里探听关于破败原因的任何肯定说法。他们并不认为是由于缺水或水源不稳定,但是又含含糊糊地说是难于对付流沙的侵蚀,以及东干人反叛造成的灾难。如果说缺乏足够的劳力来保护南湖绿洲伸出来的这部分耕地不是主要的原因,那似乎也是重要的原因。劳力的缺乏(不管有多严重)长期以来一直是这巨大灾难的一个因素,这点可以说是肯定的。因东干人叛乱的人口减少的幅度,在这天的考察中得到了很好的证明。这天的调查也证明是一堂很有益的古物课。

水伊北面的荒村

我对此几乎没有作任何准备,因为如果不追问,南湖人闭口不谈,那我也就不可能知道这里有条向北穿过沙漠的道路,也不可能在沿路上发现遗址。但是,我们沿着那条把南湖“崖”里的水引向前面提到的水伊耕地的活水渠,又前进仅约1(又)1/2英里后,就发现在它的东岸不远处有一大片散落的房屋群被小沙丘围了起来。沙丘脊部没有高于约8英尺的,但是从那些曾经砍下来用作棚架或农田围栏的树干,以及房屋被拆毁的情况看,这里的居民点无疑已经荒废了。我此前在绿洲里考察的向导,以及现在负责管理民工的老村民蒋寰现在承认,他对“上盐卡”(Shang-Yen-chia)和我们沿北—西—北方向再前进约1(又)1/2英里之后见到的“下盐卡”(Hsia-Yen-chia)的村落一清二楚。他肯定地说,这两个村子是同治四年即1866年东干人大举侵袭的灾难过后废弃的,那时南湖被洗劫一空,大多数人被杀害。此后再次来到绿洲主体部分的人,大多数来自中国内地。当他们需要木料及干柴时,就来到这些荒废的村里运走房梁和柱子,而村子周围曾经长大的树木也因同样目的被砍伐。

可用于灌溉的水

我惊奇地看到,显然是由风化黏土和黄土构成的细流沙,是如何堆积在那些曾经耕种过而且现在仍然肥沃的土地上。显然,树木、围栏、围墙以及其他障碍留住了它。而水渠西部的一片肥沃土壤,很早就被吹刮得干干净净,此后留下沙砾“塞”,因此那里现在的地表是更早期的地层。我在上盐卡附近测量时发现,这条沿着长长的早期耕种带流淌的水溪,目前流量仍达约22立方英尺/秒,完全能够满足这片地区的灌溉需要。下盐卡不远处,水溪流入一片长约1英里、宽1/4~1/2英里的水面,这里目前成了南湖流过来的泉水的终碛盆地。这个湖以前可能要大很多,因为它现在只占据了一个界限清楚的干燥洼地的中央部分,而且低于平坦的沙砾“塞”的水平面足有16英尺。

废弃的关左村落

当我来到离水伊约6(又)1/2英里处的另一个荒村南部边缘时,发现水源很可能来自南湖镇东面(即目前那条干河床里的泉)的那条水渠,向北流向了更远的地方,而且应该在当地人的脑海中留下了清晰的印象。因为我那位南湖“向导”知道那个荒村名为关左(Kuan-tsou),而且宣称,根据当地流传的说法,它在我到来之前约60年早于盐卡荒废。组成这片聚落的小村落,只不过是散布在西北方向上将近4英里范围内三五成群的农舍,而且已经处于荒废的状态。南边的一组房屋绝大部分已被高达6~8英尺高的流沙所填满,其中有些还保留了大量木料。在我参观的一座农庄附近(图43),我发现有些地方没有被沙覆盖。在那些散布在地面上的小片堆积里,我发现并采集了一些看来很晚近的瓷器、青铜器等物品的残片。这里发现的铜钱有力地验证了当地关于废弃时间的说法。这些钱币中除了一枚成平年间(998—1004年)和一枚康熙年间(1662—1723年)的之外,还有两枚乾隆年间(1736—1796年)的。这个农庄附近低矮沙丘里耸立的一根高约12英尺的红柳柱,明显代表了比目前这个村落废弃的时间更为久远的时期。它也表明这些废弃的农舍建在一个此前多少个世纪都不曾有过人烟的地方。这些情况表明,这一地区很可能经历过多次周期性的使用、废弃的变迁,就像我在达玛沟周围所见到的那样。

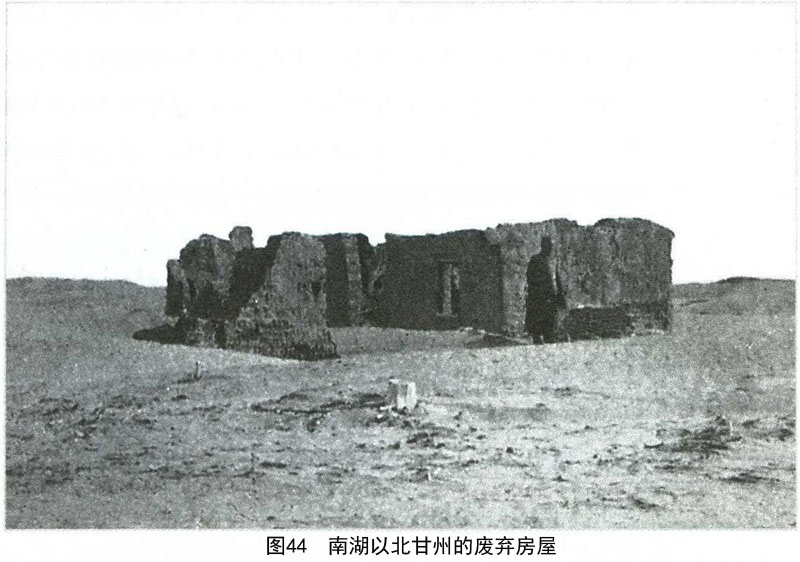

荒村的最后一处遗址

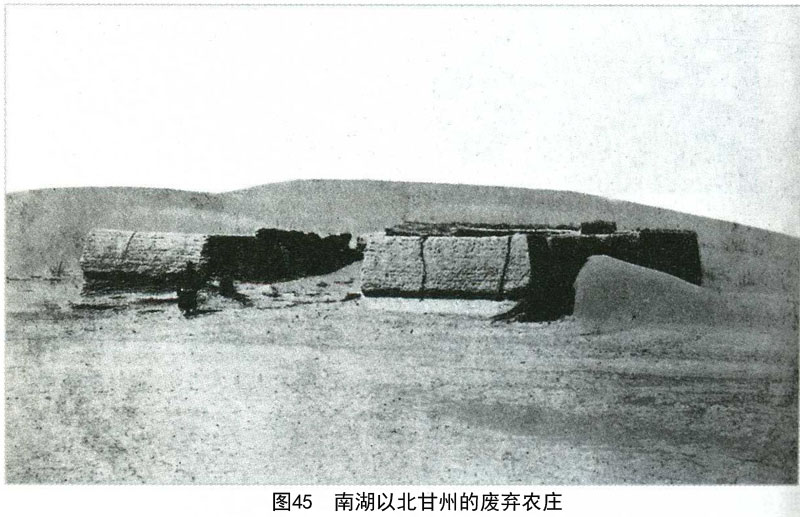

我看到从沙丘里冒出一些干枯的树干。我相信这些树木原本是长在果园里,长在灌溉渠岸上,但在农耕区荒芜之后被砍伐(看到这个景象,我莫名其妙地回想起1901年对“老达玛沟”的考察)。那条走向清楚的灌溉主渠道(在相当长的距离上它的两岸各有一排树干),清楚地表明这处聚落的水源来自西南,也就是现在那条经过南湖镇东面及邻近台地地区的干河床。继续往前,沙丘不那么常见了。在一片光秃秃的泥土地上,一小群房舍建在一处几乎不见沙的地面上(图44)。像所有这些现代遗址一样,它们的土坯是小型的(长12英寸、宽6英寸、厚2英寸),很有特点地一平一竖交替上砌。东北约半英里以外,可以看到一座小庙。从曾经考察过的关左村向西北行进将近4英里后,我们发现了两处分离的建筑遗存。从图45上可以看到,这是一处大型农舍,院里有厚厚的堆积。一座超过20英尺高的大沙丘,连同它凹陷的斜坡耸立在房屋北面附近,而且还覆盖了房屋的延长部分。被侵蚀的墙脚附近,发现两枚乾隆(1736—1796年)钱币,表明它废弃的年代与这片大聚落的其他部分一致。

废弃后的情况证明了干燥化过程

所有一切都表明,关左这个典型“遗址”即将向后代诉说19世纪早期敦煌地区村民的生活条件。所有我路过或看到的农场,都分布在南—东—南与北--西—北之间的狭窄地带上。我觉得,与目前敦煌绿洲手指般向北辐射的最外围山脚地带一样,这里很有可能只从一条水渠得到灌溉用水,也就是上面提到的来自古董摊下面的水渠。我认为这里最近的一次“干燥化”过程似乎已经得到了确认。因为南湖镇东北那条于河床部分地段里,泉水所能供应的可用水量,在我测量的那座被1893年洪水冲垮的小村附近只有20立方英尺/秒。在这个水易于渗漏与蒸发的地方,这个水量是不够的。那个小村与关左最北边的农场之间,直线距离足足有10英里。我们不能设想,关左在1840年废弃之前,是唯一接受南湖洼地所有可用水源的地区。因为可以很肯定地说,这个主体绿洲当时耕作的地区至少和现在一样大,而且同样也包括上、下盐卡。足以令人惊奇的是,关左废弃的时间,正好是达玛沟灌溉区从老达玛沟转移到目前的主体村庄的时候。但是,遥远的距离隔开了南湖与达玛沟。我已经调查了达玛沟独特的自然条件对农耕区的影响,而且在上文已有详细说明。这些都警告我们,必须从这些何其相似的变迁中得出自己的结论。

关左北面的烽燧

再往前行进,光秃秃的干旱草原上再也没遇上农耕遗迹。但是一片界限分明的浅洼地向西北方向延伸,洼地里长着红柳,还可见到看来相当晚近的水侵袭迹象。这说明从山上冲向南湖干河床的洪水从这里经过,冲向沙漠。离最后一个农场约2英里处,我们来到了一处破败严重的烽燧。它成了光秃秃的平地里低矮隆起于地上的一个明显标志,南湖人似乎把它叫做一个类似瓦石墩(Wa-shih-tun)的名字。烽燧底部约23英尺见方,现存高约19英尺。与我沿古代长城考察的几座烽燧一样,它由坚硬的夯土筑成,夯层厚约2英寸。现在我后悔当初没有更仔细地察看,以确认是否有规律地每隔若干层夹入一层树枝。北面更远的地方有另一座烽燧出现在视线里。

南湖农耕区的延伸

当时似乎很难弄清这些烽燧的位置以及建烽燧的目的。但是随后的发现①表明,它们可能与我发现的从标明古代玉门位置的T.XIV处,沿南—东—南(正南以东22°30’)方向延伸的长城辅线有关,而且无疑是为了护卫玉门与阳关即南湖之间的交通线而建的。同样,也只有在考察了这些后来的发现之后,我才充分认识到,这段长城辅线的重要性在于,它保卫着沙漠中长城最西端延伸部分,也就是阳关一侧的最后一块耕地。它在关左最北部边缘附近,离玉门约22英里。这一事实应该使长城线上的烽燧的补给和援救变得更加快捷。

前往红柳带边缘

旧车路

我本来打算越过沙漠期北西北方向,向废堡T.XIV进发。就像我早已推测的那样,它可能就是玉门关。但是自称为我们向导的蒋寰,在仔细察看他称为“醪糟井子”的可疑的井之后,径直把我们引向西北方向。直到我们从T.XVIII.a处走了约13英里之后,我们来到了一片宽阔的红柳和灌木带的边上。一路上光秃秃的黏土地表先是变成了一片片的沙砾,然后变成了连绵不断的“塞”。当时我很惊奇地注意到,有许多模糊的旧车路向北西及东北面延伸,我不知道它们是否可以追溯到关左仍有人居住的时期,也不能肯定那里的居民是否沿此路前往河边丛林地带砍伐木材。我只是在随后沿长城进行调查的过程中才意识到,沙漠里完全不长草木的沙砾土壤,对于人类活动痕迹保留几个世纪是如何有利——甚至这里沿长城进行巡逻和其活动的痕迹也能见到。

废弃茅屋旁的营地

旧的车轮痕迹

继续向前行进约3英里,穿越一片错综复杂的红柳丛后,由于天黑,我被迫在沿路遇到的第一处胡杨林旁驻扎下来。在那里我发现了三座最简陋的半地穴式茅屋。无疑,它们曾是牧人的居所,而且那时附近可能有水。但是,我未能发现能够说明它们年代的迹象。对于那些必须考察缺乏年代学依据的古物的学者所遇到的困扰来说,这是一个很好的例证。一些看起来似乎不是很久以前,被洪水冲刷而成的小水渠从不同的地方穿过丛林。当我们4月14日上午向北穿过这片红柳和芦苇地带时,我再次注意到许多地方有车轮的印迹。在光秃秃的黏土地表上还有裂痕,看起来像是大洪水过后太阳晒裂的。当我们由东向西穿越一条细长的光秃沙砾带时,我发现更多有裂痕的车轮痕迹。

长城附近使人迷惑的地表

随后我们遇到了一片东南—西北走向的宽阔盐渍洼地,它的中部有一片还能见到水面的沼泽地,它的水无疑来自南湖冲积扇的地下水系。我们此前在前往敦煌途中曾经路过附近,但是勘察员和我自己都没能发现这么一大片沼泽,这足以说明这片地表具有易于迷惑人的特点。当我们最后越过一处刚好能让驮上行李的牲口通过的沼泽地,抵达一个沙砾斜坡上的时候,我很快发现自己对面有一座古代长城线上废弃的烽燧T.XII(图46)。再向西前进5英里后,我又把营地安扎在一个四周长满芦苇的小湖边。在我沿长城进行了第一天卓有成效的调查后,我在那里住下了。因为那里有足够的饮用水和饲料,人和牲口都可以得到休整。

①参见本书第六章第三节。——原注

从罗布沙漠到敦煌/(英)奥雷尔·斯坦因著,赵燕等译.-桂林: 广西师范大学出版社, 2000 ;