阿丁塞河谷之废墟

作者:奥雷尔·斯坦因(英)

在本章一开始我即已指出,由于客观原因,在1906年4月末我快速通过乌仗那地区时,无法对沿途经过的大量遗址做任何系统的调查。当4月28日我骑马沿着宽阔的军用道路从杰格德拉前往班杰戈拉时,我并没有时间去重访阿丁塞平原上的那些佛塔和寺庙遗迹,也没时间去验证一下那些点缀在乌奇河(Wuch)宽敞而肥沃谷地中山鼻子上的古塔和居民点废墟。由于道路向西拐弯,抵达了将斯瓦特和班杰戈拉分隔开的喀特戛拉山口,我得到了一个很好的视野,饱览了升起在南面灌木覆盖的山坡上的如画的古代堡垒废墟,然后又万般留恋地经过了它们。在午后的骄阳照耀之下,它们看起来确像其当地帕史突(Pashtu)名字“沙莱·马乃”(Sarē-mānai)那样。此名称得自那种砂岩的材料的颜色,意谓“红房子”。这些遗址就像斯瓦特河高地上所见的众多的废墟一样,皆属于佛教时期。仅凭一两次有限的调查——正如我在1912年1月在斯瓦特河谷以南帕莱(Pālai)一带的相同遗址中所做的调查那样——就可以获得很明确的证据。

塔拉什河谷

但当我们进入塔拉什(Tālāsh)的宽阔河谷(图3),眺望着班杰戈拉到巴焦尔以上的雪峰,并抵达库孜萨莱(Kuz-Sarai)的莱维(Levy)驿站之后,我一直未忘记利用白天残余的一小点时间,来做我此次旅行的第一件考古工作。在库孜萨莱西—南—西方向大约2英里的古木巴台小村庄,我发现了一座相对保存较好的印度教寺庙废墟。该遗址最早被狄恩上校所提及,从其平面和风格上看,极接近我在索尔脱(Salt)山所见到的那些寺庙。但那时我已没时间来做一次专门的调查了。现在也是没时间,我必须尽快地做我的工作。

从主干路向南拐弯之后不久,我发觉自己正站在一个巨大而隐蔽的庭院里——这是加拉尔巴巴布喀里清真寺(Jalāl Bāba Bukhārī’s Ziārat),一个正统伊斯兰教圣徒的寺院。自从印度教寺庙吸引走了它的信徒之后,这座曾经很热闹的寺庙像其他地方常见的那样,很明显地变成了一座残存物。当我沿着那欢快的小溪(它曾经给它的冲积扇地区带来了肥沃)循梯状山坡而上时,在寺庙西南大约半英里处,我不期然地遇到了一堆犍陀罗式石造建筑的墙,还余大约15英尺高,很显然,它是用来支持其后的梯田的。在沿陡峭的小径下到古木巴台村的路上,我们经过了很多这种建筑的石墙。有一些看起来属于古代居住遗址,但毫无疑问大部分是用来支持梯田的。现在的帕特汉族居民已经不再能做这样坚固的建筑了,倒是满足于享用现成。而那些古代居址,很久以前他们即采掘其石,用以建造他们自己的棚屋和围墙。

古木巴台的寺庙废墟

自古木巴台小村子起,我把我的坐骑小矮种马留在那里,徒步沿狭窄的涧谷而下,一路来到了寺庙废墟(图4)。“古木巴台”(Gumbat)或“圆屋顶”,该名正是来源于此。寺庙占据了水平地面的一小部分,正建在最后一排棚屋之上,后者的一部分正是靠切凿南面和西面的山坡而建成的。此种状况令我回想起索尔脱山中位于奇塔斯(Ketās)的沙特戛拉(Sāt-ghara)寺庙遗址。一条由泉水哺育的小溪,紧贴着废墟的东面流过,灌溉着在它附近生长的悬铃树。自从1897年我初次拜访此寺以来,它又遭到了很大的破坏。大量的切割得很好的砂岩石块,如同狄恩上校听说的那样,被迪尔的一个已故的可汗(Khān)拆走了。看到村民们将这些古址几乎全部拆走,那真是件令人悲哀的事,此是先进的“文明”之手,写在这些墙上的很奇怪的一笔。在1897年时尚保存在东墙和北墙上的刻石,现在已全部被人拆走了。我在古木巴台村中还发现了几块精致的黄色砂岩石块,包括一块大石料,它们原先曾是一种建筑上的中楣柱或一种壁柱柱头,现在被用来砌一个铁匠的炉子。寺庙东西三叶形装饰的门廊内部,以及内殿神坛内侧墙壁,受到的损害较少,此外,环绕着上层穹隆顶房间的狭窄通道的石隔板,大部分依然完好,盖因为其狭窄的通行空间,从而起到了保护的作用。

遗址之建筑形制

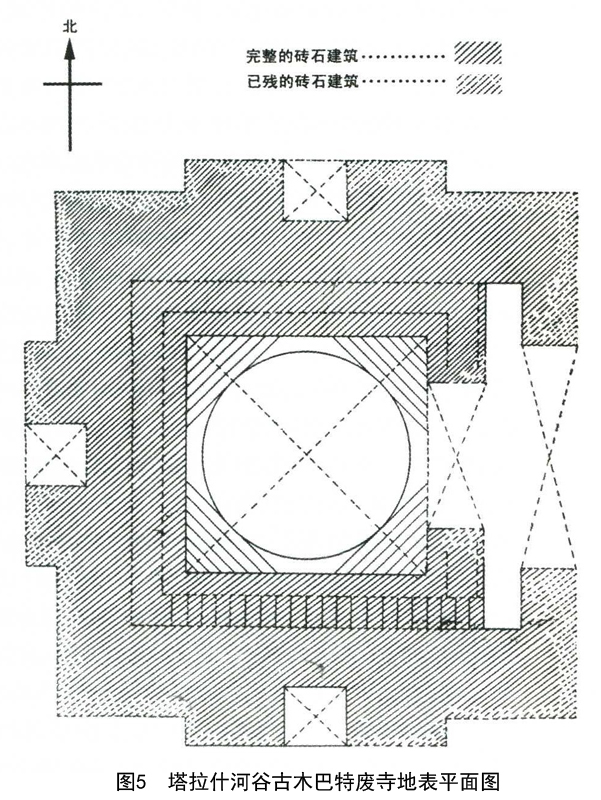

尽管有上述这些损坏,但由于南部和东部墙壁的角部基石尚在原位,加以在索尔脱山和印度河有相同的建筑可作参照,因此要快速测绘出平面图(图5),也不是不可能的。该图显示出了寺庙的主要特征,它由一座神坛组成,该坛9英尺8英寸见方,由一道9英尺阔的门廊与东墙相通。该门廊的原始进深已不可知,原因是其外面的石构建筑部分已全部不在了。推测其顶部曾有一个三叶形拱门,这可从其边墙上部所保留的痕迹上可以看出。自门廊到神坛的入口面积亦不清楚,但从它上面仍保存下来的模子的痕迹上可以看出,其形状是长方形的。它的侧面是扁平的壁柱。神坛上部是一个水平结构的穹隆顶,建在七个连续凸出的砖层之上,切断了其角落,并将四方形变成了八边形。穹隆顶的高度,自神坛地面算起计13英尺8英寸。门廊两侧各有一个小壁龛,深2英尺6英寸,宽1英尺6英寸。南面的壁龛高大约6英尺,通到建在神坛墙壁最厚处的一段狭窄的楼梯上,并连接一个约1英尺3英寸宽的走廊,这些就形成了一个通道。通道的三面呈弧形,拱顶,高置于神坛的穹顶之上,距地基17英尺6英寸,并构成了上一层。通道高5英尺6英寸,看似通到另一层楼梯,很可能是用来通到第三层去的。然而,由于现有建筑的最高部分尚未超过地基层面以上27英尺,第三层的高度以及曾经苫盖整座庙宇石屋顶的高度,还不能确定。

墙壁之装饰

由于外墙敷面的沙石块已全部被人拆走了,该建筑物外部的测量并不能算是绝对准确的。东面残存的明显的线脚的拐角部分,其高度有21英尺3英寸。南面墙的中央,有一道10英尺6英寸长的凸出物,每侧各5英尺2英寸。每面墙的中心,各有一个2英尺6英寸见方的壁龛;除东墙者外,余皆稍高出神坛的水平线。这些壁龛毫无疑问是用来放置一些神的塑像的。石造建筑的内侧皆为很粗糙的砂岩,用灰泥抹缝。像神坛的内墙所做的那样——用平整的砂岩石块仔细砌筑,石块长15~19英寸,高4~6英寸——外墙面也是用凿刻过的石块砌成的。尽管风化很严重,我在1897年时仍能分辨出刻成“蜂窝”似菱形格子装饰图案的中楣柱,以及使人联想起分布在索尔脱山区的奇塔斯、玛洛特(Malōt)、恩布(Amb)等地印度教寺庙遗址中的阿马拉卡(Amalaka)装饰图案。

与索尔脱山寺庙遗址之相似性

这些废寺,连同我在印度河上的两处卡菲尔阔特(Kāfīrkōt)遗址中所调查到的寺庙遗址,在所有的建筑特征方面,均与古木巴台的寺庙有着最密切的相似性神坛的布局,以及其上部的穹隆顶室和它的沟通方法,与在奇塔斯主寺庙及彼洛特卡菲尔阔特(Bilōt Kāfīrkōt)悬空的寺庙中所见到的布局极其一致。后者在面积上与古木巴台非常接近,如果古木巴台寺庙的门廊未被文化摧残者们严重地毁坏的话,它们在平面布局上的相似性还会更加显著。此地遗址受到的破坏令人痛惜,其所有建筑装饰均遭毒手,这剥夺了我们观察的机会,以详细研究在索尔脱山上和印度河边的那些遗址中见到的装饰图案。而这些图案正如我在其他文章中指出的,是从犍陀罗佛教晚期艺术中发展出来的。

建筑之风格

古木巴台佛寺中残存下来的三叶拱形门廊遗迹,本身即富于鲜明的特征。此种建筑特征长久以来即被认为与最早引起人们注意的克什米尔的旧有寺庙不一样,其中明显存有更古老的犍陀罗经堂(Gandhāra Vihāras)遗迹。关于其雕塑,富歇先生在其权威性的关于犍陀罗建筑艺术之分析中已经指出,其真正的发源地应是犍陀罗。在索尔脱山区和卡菲尔阔特的寺院建筑中,流行那种三叶形弓门,这主要证明了孔宁汉将军阐述的一个理论,即它们的建筑风格是直接在克什米尔的影响下发展出来的。对克什米尔王国历史文献的评价分析,证明了该国之政治势力在全部时期中,都比那些早期作家们所声称的要远为有限得多——而此种所谓势力,曾被认为是其影响力之表现。正是由于在犍陀罗晚期建筑遗迹极稀少,从而掩盖了这样一个事实,即:在穆罕默德教征服前一些世纪中的索尔脱山区寺庙建筑之特征,可以认作是犍陀罗希腊化佛教艺术的直接发展。在犍陀罗佛寺遗址中,可以看到该艺术的最早期的和最好的表现形式。如此看来,古木巴台的特别意义在于:它提供了这种晚期发展的例子,在艺术与文化上皆与犍陀罗紧密相关。现在还无法对寺院的时代做任何准确的判断,但参照别处已知的相关的建筑遗迹,我倾向于认为它们大约在公元7—9世纪间。

沿班杰戈拉河之旅程

我又踏上了自莎都循班杰戈拉至迪尔的旅程。这两程长途奔波如此迅疾,以至于我没有机会做任何稍细致一点的观察和调查。不过,我还是被山丘上的古迹打动了。我沿着那些大群的古代居址和塔的边缘走过,它们在山鼻子上如此显眼,俯视着斯瓦特河谷下游和塔拉什地方。顺着河向下,是大量的现代帕特汉族居民的堡垒化的村寨,在班杰戈拉以外迪尔地方的那些大而富饶的村庄,我不得不歇息了两天(5月1日和2日)。正如我的个人探险记中所描述的那样,这两天除了调查,我什么事也没做,然而这附近地区并未显露出有遗迹存在的迹象。我只见到一些古钱,那是当地巴扎(Bāzār)上的印度商贩出示给我看的,其中有一些是贵霜的钱币,还有一些是后来的印度—斯基泰铜钱——这表明了此地早时期被占据的情况。

迪尔科希斯坦的人与语言

我亦能自斯瓦特科希斯坦的格拉姆(Kalām)获得两个人,以作语言学和人体测量学方面的检验。他们的语言经证明与戛尔维(Gārwī)语——达德语组中的一种语言——是一致的。据他们说,班杰戈拉河最东部分支河谷的迪尔科希斯坦(Dīr Kōhistān)人,从帕特拉克(Patrāk)到达尔(Tal),亦操这种语言。关于“迪丽”(Dīrī)一词,我曾徒然地想从中获得某些信息,而格里尔森博士(现在是乔治爵士)在他的“毘舍阇语言”调查中则指出:所谓“迪丽”实则是“迪尔”一词的一种独立说法。如果戛尔维语也在迪尔以上的班杰戈拉河源一带流行,那就很难来推测“迪丽”究竟在何处了。因为它现在只在迪尔帕史图(DīrPashtu)以北和以西的那些小河谷中方被使用,尽管那里的人的面孔已表明,他们的血统来自达德世系。在迪尔的现在一代人中,对卡菲尔人的侵掠一事仍记忆犹新,这提供了令人感兴趣的证据。证明了还在近期阿斯马尔(Asmār)以上的库纳尔河两岸地区,尚属于卡菲尔斯坦——或如马可·波罗所称呼的“帕塞”(Pashai)——的一部分。①

科希斯坦之种族起源

很有可能,迪尔的科希斯坦人以及向东更远处的斯瓦特河源一带的人,是那支在佛教时期曾占有班杰戈拉及斯瓦特河谷、后又被玉素甫札伊帕特汉人(Yūsufzai Pathāns)侵入霸占其地(正如狄恩上校最先指出的那样)的人群的幸存者。据狄恩和高德富雷上校的观点,当地的传统中仍保留着一个对此种起源说的回忆。但是很显然,他们不会迟于改宗穆罕默德教之前。据称穆罕默德教传入此地,是在大约8代或9代人之前。在缺乏人体测量学资料的情况下,如果语言学方面的近似性能做标准的话,则巴什噶尔(Bashghar)或巴什喀尔(Bashkār)的这些科希斯坦人,就像已知的班杰戈拉和斯瓦特河源处的那些谷地的情况一样,理应被归属于达德世系之中。此外,关于佛教时期乌仗那居民相同起源的推测,将会得到保存下来的语文学和历史学证据的支持。

① 参见上文,本章第二节。

重返和田绿洲/(英)奥雷尔·斯坦因著 刘文锁译.-桂林: 广西师范大学出版社, 2000 ;