秦国的农战政策与郑国渠的修凿

作者:李健超

郑国渠是秦始皇元年(前246)在我国关中地区兴建的大型水利工程,长约二百五十里,灌溉4万余顷(约合今280余万亩)农田。建造这样大规模的渠道在我国历史上还是第一次,在我国水利科学史上占有重要的位置,是社会发展的必然结果。

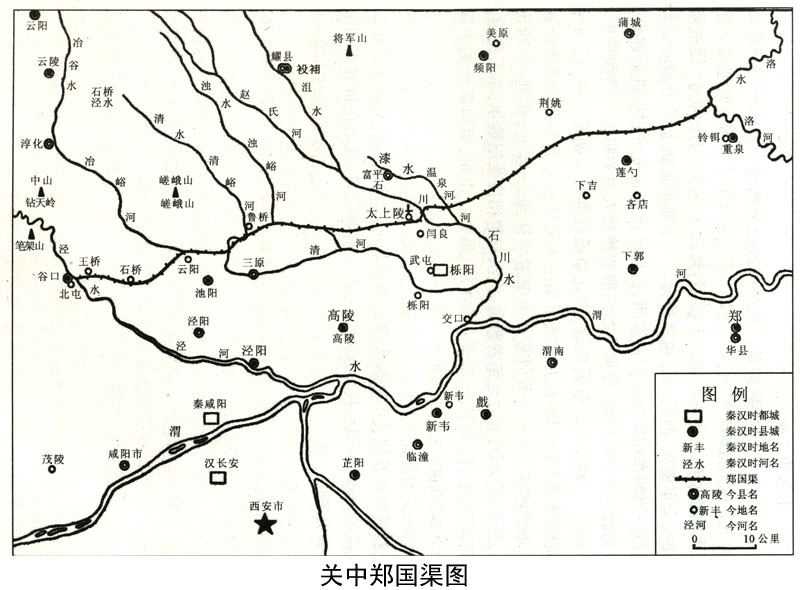

一、郑国渠的流路与工程设施

秦国在战国初年,只是一个诸侯小国。自从秦孝公任用商鞅,变法图强,由经济基础到上层建筑,在政治、经济、军事、文化各个领域内都大刀阔斧地进行了变革。十几年光景,一跃而为“兵革大兴,诸侯畏惧”(《战国策·秦策》)的封建强国。

从秦孝公到秦始皇,经六世100多年,秦国国力不断增强,土地面积已经扩大到汉中、巴蜀(今四川)、三川(今河南西部)、河东(今山西省西南部)、上郡(今陕北和内蒙一部分)。在政治、经济、军事等各方面都比东方诸国占绝对优势,形成“席卷天下,包举宇内”的形势。由秦国用军事力量来结束割据的局面,完成统一全国的客观条件基本成熟。但是要实现空前的统一事业,进一步解决粮食问题,便成为一个重要的课题。常言说“兵马未动,粮草先行”。基于军事上的需要,加上政费及其他财政支出,尤以咸阳首都所在,人口众多,粮食的供应等都说明,要完成统一的事业,粮食成为突出的矛盾。秦国的战略后方关中在解决粮食问题上有两个突出的大问题,第一是干旱,第二是有很多盐碱沼泽地不能生产粮食。可是关中却有丰富的水利资源可供利用。若要增产粮食,兴修水利工程已经成为当务之急。同时兴修大型水利工程的其他条件也基本具备,如有组织的农民、生产工具的改进、铁制工具的使用等都为大型水利工程提供了物质条件。

秦始皇元年(前246)在韩国一位名叫郑国的水工的建议下,一条宏伟的水利工程开始动工。引泾水自中山,沿关中平原的北山南麓,(北山这里指今泾阳西北的仲山,也叫西凤山,泾阳北的嵯峨山,耀县的将军山,蒲城的尧山、金粟山等)蜿蜒三百余里①,东注洛河。为表彰郑国对修渠的贡献,渠成后命名为郑国渠。

郑国渠的灌溉工程技术相当发达,它是由拦河坝、引水渠、总干渠、支渠、退水尾闾和“横绝”工程等项主要工程组成的。渠口选择在泾水出峡谷之口,水渠的方向与泾水主流成一适当的夹角。据说当时劳动人民创造了一种就地取材用石囷拦水的方法,这就是“立石囷以壅水,每行用一百余囷,凡一百二十行,借天生众石之力以为堰骨,又恃三四里众石之多以为堰势,泾流于此,不甚激,亦不甚浊,且堰高地下,一泻百里东收洛”(《陕西通志·卷三九》)。今王桥乡木梳湾西南的泾河东岸,地面还有古渠一道,这一段古渠可能是郑国渠的干渠的一部分。《史记·河渠书》所说“自中山西邸瓠口为渠”,这里称为瓠口是对当地的形势所作的形象的说明(瓠音胡,是一种草本植物,果实长条状,中间略细,比仿泾水出峡口的河谷地貌)。

关于郑国渠总干渠的流经地区,我国古代伟大的地理学家郦道元在《水经注·沮水篇》中有详细的记述。他所提到的古代地名,多数尚未被考古发掘所证实。但有一些至今还保留在地面之上,如太上陵和冶峪、浊峪等河;有一些还残留着遗迹,如频阳城;有些从以后的历史记载中还不难推断出它的相对位置,如莲勺、重泉等。根据这些蛛丝马迹,结合地形特点,可以勾绘出郑国渠的旧规模:总干渠自今泾阳县王桥乡木梳湾村西南起向东经王桥、石桥后折向东北,经马家堡、夹道村至云阳镇西北沿嵯峨山南麓向东,今冶峪河自云阳镇西北起向东的河道,就是郑国渠的渠道。再往东经今冶峪与清峪交会点向东北经鲁桥镇南向东流。今泾阳县龙泉乡淡村有唐代大中十三年859)的石经幢,幢上写着“创立遵胜陀罗尼经幢于池阳县五斋乡郑渠里”,淡村在鲁桥镇西北三四里,这也为郑国渠的流经路线提供了新证据。鲁桥镇以东,今浊峪河出塬从楼底坡向东到康家堡的这一段河道就是郑国渠渠身(《水经注》“浊水出原注郑渠”)。郑国渠是傍塬向东流,浊水向南流,现今只有一条傍塬东流的浊峪河。由康家堡向东今泾惠一支渠直到阎良镇北的一段,也是原来郑国渠渠道。阎良镇北面的塬上有汉太上陵,郑国渠在塬下折向北流,绕过塬的东面于姚村河附近横绝石川河(即沮水)。又于石川河东岸今富平县南东官乡和中村、马家堡一线向东横绝温泉河(即漆水)。这一段历史记载也比较详细。《长安志》卷一九富平县下“郑国渠在县南二十里”。《长安志》是宋代宋敏求撰,宋富平县城在今县东北十余里旧县村,旧县村东南距中和村、马家堡大致二十里。如今地面上还存留有非常明显的渠道遗迹。再向东过康桥镇,大致与今西韩铁路线平行向东北,在今蒲城县东南的晋城(晋城南即秦汉时代的重泉县城)北入洛河。过去误认为郑国渠入洛的地点在今白水县西北②,其原因是因为《水经注》把重泉误为粟邑,粟邑是秦汉旧县,据历史记载在白水县西北。郑国渠既已经到了莲勺县北,这里东距洛河不过20余公里,怎么能逆洛而上攀登高达数十米的黄土高原和数百米高的北山,行程一百多里再入洛呢?这不仅与地理形势相违谬,也与《史记·河渠书》所说“并北山东注洛”相矛盾。何况白水县境洛河河床的高程比郑国渠渠首还要高,郑国渠怎么能由低向高流呢?

郑国渠的定线在渠首段开始是循430米等高线向下流,至入洛大约为365米(推算当时渠口高程约为445米),平均比降为千分之零点六四(0.46‰)。渠线位于北山南麓,恰好位于渭北平原的二级阶地的最高线上,这是最理想的流线。《管子·四时篇》上说:“修沟渎,甃屋行水”(甃音纣,甃屋的意思是用砖砌屋顶),就是说要把渠线选择在梁脊地形上,像屋脊一样,向两侧或一侧流水,这一点正是古代人民在改造自然的斗争中,修渠选线技术经验的结晶。

郑国渠在横绝冶峪、清峪、浊峪、石川、温泉等河时,采用了“横绝”工程措施,把这些小河的水量也汇总到干渠中来,这种充分利用小河水利资源的科学设计思想为尔后关中大规模兴修水利开创了先例,对今天仍有其参考价值。由于考古资料的缺乏,我们还无法了解“横绝”工程的形状和如何处理洪水等问题,但今冶峪、清峪和浊峪等在出险履平后流向突变,与它们本来的自然流向很不一致,这一点也能说明郑国渠确实存在着“横绝”工程。

郑国渠的总灌溉面积是4万余顷,约合今280多万亩,这是多么大的面积啊!像这样长的渠道和灌溉这么大的面积,在我国历史上还是第一次,比修建于四年前最大的都江堰水利工程要长得多。同时期东方诸国所有水利工程都无法和郑国渠比拟。著名政治家西门豹在魏国修建的邺渠,才只有郑国渠的十五分之一。不难想象,在两千多年前,在没有精密测量仪器和机械化施工设备的技术条件下,偌大的水利工程将会遇到多么大的困难啊!但是英雄的劳动人民,发挥了高度的聪明和智慧,克服了种种困难,在漫长的二百多里工地上,用自己的双手,一锨一筐地修造着水渠,沿线要开挖连绵不断的小土岗和冲积扇,还要填平无数的沟壑,既要削去坚硬的石块,又要铺垫松软的泥土,创造出这样高度水平的长虹。

二、郑国渠的重大历史贡献

郑国渠的建成,对促进关中地区的农业生产和壮大秦国的经济力量,完成秦统一中国的大业作出了重要贡献。《史记·河渠书》记载“用填阏之水溉泽卤之地四万余顷,收皆亩一钟,于是关中为沃野,无凶年”。这短短几句话揭示了深刻的科学道理。原来关中地区不仅是雨量显得不足,遇到干旱年景,就难有收成;而且还因为在平坦的土地上排水不良,到处都是白茫茫的盐碱地和低凹的沼泽地,即泽卤之地。郑国渠修成后,改变了自然面貌,把泾河从陇东高原上携带来的含有大量有机质的泥土填阏在泽卤之地上,改造了盐碱地,而且还大大提高了土壤的肥力,另外还有一些盐碱地得到灌溉之后,盐碱被冲刷掉也变成肥土良田,这样就把关中原来大片的盐碱滩变成了平畴沃野。这种引水灌淤改良盐碱地经验至今在黄河下游还被广泛利用。

得到灌溉的四万余顷农田产量有大幅度的增长,每亩达到一钟。一钟是六石四斗,秦一石约等于今二市斗,则折合今市亩当为市石八斗二升(秦亩约等于今市亩七分),每市石谷子约为一三五市斤,则每市亩当得谷子二百四十五市斤(《农史研究集刊》第一册,友于《管子度地篇探微》)。那么在280多万亩的土地上每年可获得十亿八千多万斤谷子,这个数目可供一百万军队一年的军饷还有盈余③。据历史记载,在秦统一六国的战争中,出动军队最多的数量一次有达60万的(《史记·白起王翦列传》),在粮食的供应上,郑国渠的建成起了大作用。同时,由于农产品丰收,人民富足,大大加强了秦国的农业经济基础。秦始皇正是凭借秦国日益增长的经济力量,在短短十年间“席卷天下,包举宇内”,完成了统一中国的大业。

这一点在40多年后的楚汉相争中就更加明显。刘邦能够战胜项羽,关键是他的战略方针比项羽正确,同时也依靠了秦始皇时遗留下来的强大物质基础。从军事实力上讲,刘邦远远不是项羽的对手,屡战屡败,几次全军覆灭,但最后却越战越强。一个重要原因是关中经济实力的支持。当两军相持在荥阳京索间,吕后和萧何在关中积极进行建设,成为支援前线的根据地,源源不断向前线输送人力和物力,“转漕关中,给食不乏”。刘邦有此坚强后盾,因此稳操胜券。汉朝建立后,论功行赏,萧何被评为第一功,比在战场上出生入死身被七十余创的曹参位置还高,原因就在于“……萧何常从关中遣军补其处,非上(指刘邦)所诏令召,而数万众会,上之乏绝者数矣,夫汉与楚相持荥阳数年,军无见粮,萧何转漕关中,给食不乏,陛下(指刘邦)虽数亡山东,萧何常全关中以待陛下,此万世之功也”(《史记·萧相国世家》)。

郑国渠的修建至今已两千多年,它对我国历史上第一个封建王朝的形成和巩固以及把关中地区发展成为古代的政治、经济、文化中心作出了积极的贡献,不但在我国水利史上占有重要位置,就是在世界水利史上也有光辉的一页。

(原载《西北大学学报》1975年第1期)

①今实测125公里,按《史记·河渠书》与《汉书·沟洫志》记载“三百余里”。一汉里为417.53米,三百汉里折算为125.259公里,与今实测基本一致。

②杨守敬:(清)《水经注图》

顾颉刚、章巽编:《中国历史地理图集》地图出版社1955年

清华大学水利系:《秦始皇领导建设了郑国渠》光明日报1974年7月21日

杨文衡:《秦朝的水利工程》《科学实验》1974年8期

③一百万军队一年大约需要八亿多斤谷子,《汉书·赵充国传》“凡万二百八十一人,用谷月二万七千三百六十三斛”,秦至汉度量衡制未变,据王达分析,这是指壮龄士兵的食量,每日每人约合2.392市斤谷子,每人全年约需八百多斤谷子。见《农史研究集刊》第一册 王达《试评“中国度量衡史”中国秦汉度量衡亩制之考证》。

关中郑国渠图

关中郑国渠图

汉唐两京及丝绸之路历史地理论集/李健超著.-西安: 三秦出版社, 2007 ;