成国渠及沿线历史地理

作者:李健超

西汉武帝时期(前140—前87)在京都长安所在地的关中平原上兴建了一条长达121公里的成国渠。但却没有文字记载流传下来。500年后,北魏时郦道元①在他所著的《水经注》一书中,“因水以证地,即地以存古”,以成国故渠为纲,详实地记述了渠道经过地区的地理状况。如今当我们读到这段珍贵的史料时,成国渠就宛如串珠的银链,把秦汉时代的宫室城郭、陵园寝苑、亭驿庙舍、山泉津梁串联起来。使我们仿佛看到秦都咸阳宫殿的巍峨高耸,汉五陵城邑的豪华相竞情状。但经历一千多年来的沧桑变迁,成国渠的遗迹在地表部分已无从稽查,成国渠所流经的“秦宫汉阙都做了蓑草牛羊野……纵荒坟、横断碑、不辨龙蛇”。累累陵冢,长期以来张冠李戴,以讹传讹,谬误流传。20世纪70年代在农业学大寨的运动中,从武功到咸阳在漫长的85公里内发现了十余处成国故渠的横断面和纵剖面。从眉县到武功也发现了数十里长的故渠遗址,为成国渠的复原提供了条件。这对于渠道两侧秦汉遗址和文物的确定,缅怀古代劳动人民创造财富和文化的伟大业绩,无疑是有帮助的。

一、成国渠的历史变迁

汉武帝时期,在全国范围内掀起了一个宏伟壮观的兴修水利高潮,从内蒙草原到淮河流域,从泰山脚下到河西走廊都修建了一大批几百到成千顷规模的灌溉水渠。首都长安所在地的关中平原上,农田水利的发展更取得了空前的巨大成就,先后兴建了漕渠、龙首渠、六辅渠、白渠、*(左氵,右韦)渠、灵轵渠和成国渠。

汉成国渠从眉县起引渭水经扶风、武功、兴平、咸阳复入渭,全长121公里。三国时,魏征蜀,魏尚书左仆射卫臻复开成国渠,水源改承陈仓以东的千水②。实际上卫臻所开的只是把汉成国渠向西延伸了47公里。郦道元撰写《水经注》时成国渠已无水,称故渠。直到西魏大统十三年(548)才在漆水河上修筑了六门堰以节水。由此推想自汉至西魏,成国渠可能是旋修旋废,灌溉效益不大。到唐代经过多次规模较大的修治,又纳韦川、莫谷、香谷和武安四水,灌溉武功、兴平、咸阳、高陵等县二万多顷田地,俗称渭白渠,言其利与泾白相上下③。唐代成国渠除了灌溉外还有重要的交通价值。陇县、千阳一带的木材就是通过这条渠道运到长安的④,它的流线仍承汉代故道,而陈仓以东至眉县的这一段唐代称为升原渠⑤,这与卫臻所开的成国渠实际上是一回事,至于升原渠是否利用卫臻所开的成国渠故道,还不能确指。升原渠由西向东到眉县即与汉成国渠合而为一,到武功县漆水河东又分开,成国渠径奔东北,升原渠则向东南流去。宋代成国渠虽见之记载,但已堵塞不通水,而升原渠尚有部分存在,亦不用于水运⑥。此后,成国渠便成为历史陈迹。

一、成国渠遗迹

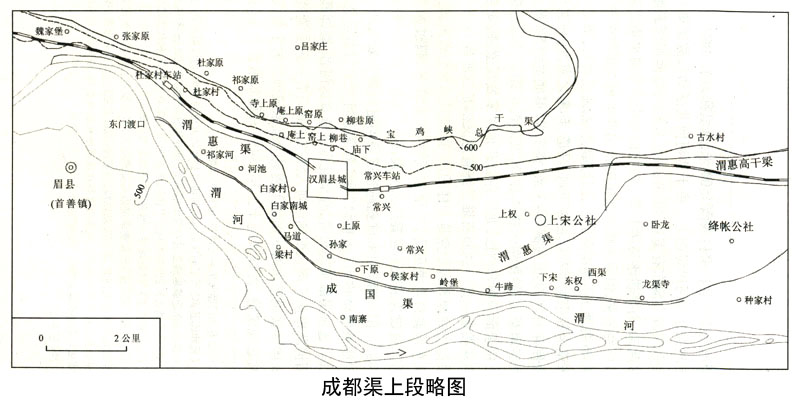

成国渠遗迹在眉县和扶风县境内还若断若续残存着。渠首的一部分在渭河北岸眉县杜家村西南1500米,这里称为东门渡口⑦。渠底横断面清晰地保存在河岸崖面上。由于渭河向北摆动⑧,故渠渠口已成为河槽。由东门渡口向东有宽达40米的故渠遗址,渠两岸隆起隐隐约约能够连接起来,有些段落高达1米。故渠向东南傍今渭惠渠之南。虽然某些渠段已经平整,但原来疏浚渠道时挖出并堆积在渠岸旁的卵石(直径大约4~6厘米)还满布在地上,远远望去,迤逦成两行,历历可指。故渠再向东南经祁家河、河池、白家下村、马道、孙家之南,在孙家与梁村之间有一段保存尚好,渠岸残高2~3米,宽3米,渠底宽约50米。故渠蜿蜒向东南经南寨北、岭堡南入扶风县境,又东经牛蹄、下宋、西渠、龙渠寺⑨等地。由于渭河向北侧蚀,龙渠寺以东地面未发现遗迹,龙渠寺西南还能看到从故渠中挖出的卵石堆。饶有意义的是这些卵石与今渭惠渠中排水渠挖出的卵石大小竟是一样的。

从东门渡口至龙渠寺,故渠宽竟达40~50米,超过如今渭惠渠的5~6倍。仅仅为灌溉不需要这么宽大,这是因为还用于行船。唐代岐陇(今陇县、千阳一带)的木材就通过这条渠道运到长安⑩,所以现在当地群众把这条故渠称为“运粮河”或“董卓运河”(11)。眉县县志也有记载:“按成国、通济渠故道不可寻,今渭北有呼董卓运河者,疑即其址。”(12)

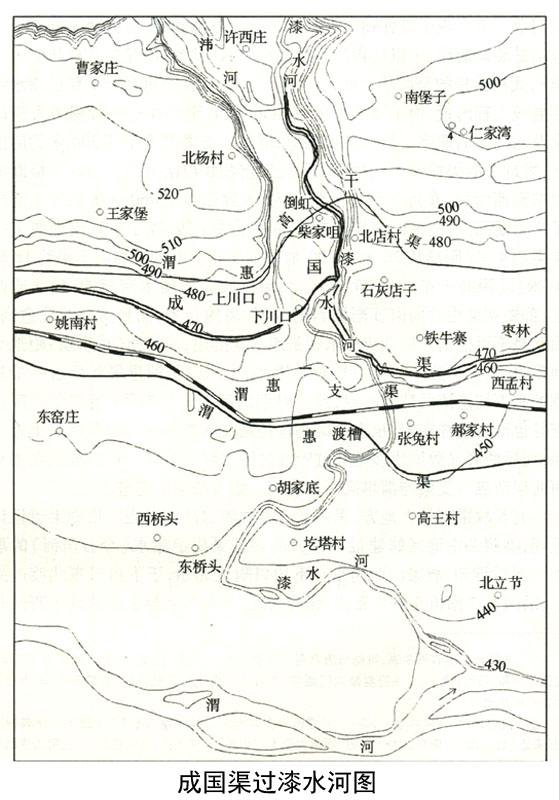

渭河北岸从千河入渭到泾河入渭这中间只有一条支流就是漆水河。因此成国渠横绝漆水河的水利工程成为维系成国渠的生命线,所以历代都非常重视维修。西魏大统十三年(548)开始筑堰置六斗门以节水,称六门堰。唐贞观中役九州夫匠沉铁牛铁剑以御魑魅,后又屡次重修(13),大致均是旋修旋废,宋以后再没有通过水。六门堰的位置在武功县南十三里(14),武功县指的是武功老城,县南十三里恰恰在渭惠高干渠穿过漆水河的虹吸工程附近,由于漆水河的侧蚀和下切,至今在这一带尚未发现故渠及六门堰的遗迹。但在漆水东岸,渭惠一支渠渡槽东北300米的陡崖上,发现了故渠横断面,底宽8米,渠底沉积物层次分明。由这一横断面向东到西孟村,在近2公里的距离内,大致相当于460米等高线上露出了7个断面,这些横断面接连起来的故渠主干线,高于它以南的渭惠一支渠约4米(距离从20米至200米),低于它北面的渭惠高干渠约18至20米(北距高干渠约1500米)。如果把故渠向漆水河延伸,向北或西北,都要切穿由北向南逐渐倾斜的塬面,高约6米,而且愈向西北愈高,因此是不可能的。向西400米就是漆水河陡崖,河水面(枯水期)距地平面是20米。从漆水河河口地貌上考察,上川口至渭惠渠渡槽这一带是侧蚀和下切造成的陡岸绝壁,汉唐时期的河槽应当偏西(指东岸而言),河谷也没有这样深邃,根据故渠高程控制在渭惠一支渠和渭惠高干渠之间,而后两者又分别用渡槽和虹吸渡过漆水河的事实。可以推想在漆水河西岸渭惠一支渠与渭惠高干渠之间一定有故渠的遗迹。

究竟故渠在什么地方,采用什么办法渡过漆水河呢?依据渠道设计原理,参照关中地区修建最早最大的郑国渠横绝漆水(今石川河)的事例(15),可以推知,故渠由西向东在下川口附近北屈,于下川口东北渡过漆水,沿河东岸南流至铁牛寨南、张兔村北,再向东北流去。从铁牛寨西北至铁牛寨西南这一段沿河渠道,因漆水不断侧蚀而冲毁。关于过漆水的工程措施没有记载,到西魏始置六斗门,至唐仍不断修葺,这种工程可能是运用了渠首筑拦河堰坝技术原理,把南岸的渠堤用堆石囷的方法加高加厚,开上六个闸门,使由北南流的漆水也改变流向注入渠中,如若水量过大可开斗门泄水,六斗门就是退水渠闸门,这或许是历史记载的“修六斗门以节水”的道理。

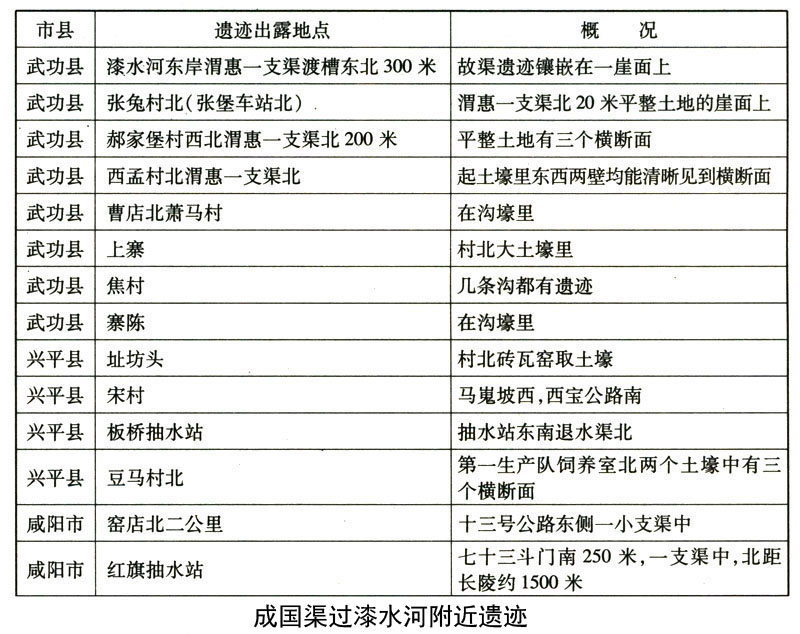

故渠经铁牛寨、枣林以南,张兔村、郝家堡、西孟村以北向东北方向流去,再东北遗迹多暴露在天然冲沟之中,或平整土地时挖出横断面,计有十多处,表列于下:

所有出露的横断面大致相若,以兴平县豆马村北土壕为例。故渠在渭惠高干渠南400米,低于高干渠20米。在黄土地层中镶嵌着一个清晰的渠道断面,渠底呈锅底状半圆形,宽约8米,沉积物层次分明,系细腻的粘土间细砂土,厚薄不一,从0.1毫米至20毫米不等。由于沉积物质的化学成分的差异,颜色亦各不相同,有褐色、紫色、灰色等(有些断面有血红色的粘土层)。这个横断面悬挂在土壕的东西两壁,再往东延伸100米至另一土壕,在西壁上仍能看到如上述的情况。这三个横断面连接起来就是大致水平的故渠道。

从豆马村向东经窑店北十三号公路东侧水渠中的断面,再往东至红旗抽水站七十三斗门南的横断面和纵剖面,都相应地低于北面渭惠高干渠约20米。七十三斗门南残留的纵剖面是故渠的北侧。由这里向东至杨家湾以北的原畔上尚未发现遗迹,疑因水土流失,故渠道被冲刷剥蚀。再向东南经汉景帝阳陵和王皇后陵南,虽然亦未发现遗迹,但从地形上还约能辨识有一条从西北通往东南的带状凹地在陵南绕过,今还有一小支渠。阳陵向南一公里,即为渭河一级阶地,阶地南距渭河约3.5公里。《水经注》记述成国渠入渭在灞河入渭之东,今灞河入渭口在阳陵东7公里处。由此推测故渠经阳陵南向东大约还有10公里注入渭水,或许渭水北移将这一段故渠冲毁(16)。

从武功铁牛寨向东南的升原渠于渭惠渠一支渠北经普集火车站过铁路向东,经北显村、香尧村、永台、水渠向东直到兴平县桑镇。如今从北显村至桑镇这一带称“兴武干沟”,为排水渠。这与《长安志》记述的升原渠是符合的,仍然因为渭河北移(17),升原渠自桑镇以东有些段落被渭水冲去。

成国渠的修建至今已两千多年了,根据各地出露的故渠断面和地表遗迹,可以把它复原。复原的成国渠图上,可以看出仿佛在两千多年前他们已为今日的渭惠渠和渭惠高干渠绘制了蓝图,仅仅只是因为河流的下切,如今的渭惠渠和渭惠高干渠才不得不抬高大约20米,而三国时卫臻所延伸的成国渠路线,竟为尔后宝鸡峡引水工程(从千河至眉县段)开创了先河。

三、成国渠沿途文物古迹

根据《水经注》有关成国渠的记述,对成国渠主干线渠道和流经地区结合地貌特征及秦汉时代的古城、陵墓遗迹,进行了实地勘察,基本上可以恢复成国渠原来面貌。

《水经注》记载汉成国渠由西向东经汉武帝茂陵南(18),又东经汉茂陵县故城南。汉武帝茂陵在今兴平县东北十七里,茂陵东南五里是豆马村,村北故渠遗址大约在445米等高线上,由豆马故渠遗址向西17公里有析桥抽水站故渠遗迹,高程是450米,由这两处故渠遗迹连接起来的故渠道,正如《水经注》所述的经过茂陵南的成国渠,除此之外历史上也从未记载过这里还兴修过别的渠道。事实上这么长、这么大规模的渠道除了封建统治阶级征调组织劳力修建外,在封建社会里,个体经济的农民修建这么雄伟的水利工程是不可想象的。至于汉茂陵县故城,近年来考古工作者认为在豆马村(19)。汉茂陵城为五陵城之冠(20),人口有27万多(《汉书·地理志》),豪富甲天下。若按《水经注》的记述,汉茂陵城在成国渠北,即今豆马村以北故渠之北或东北。

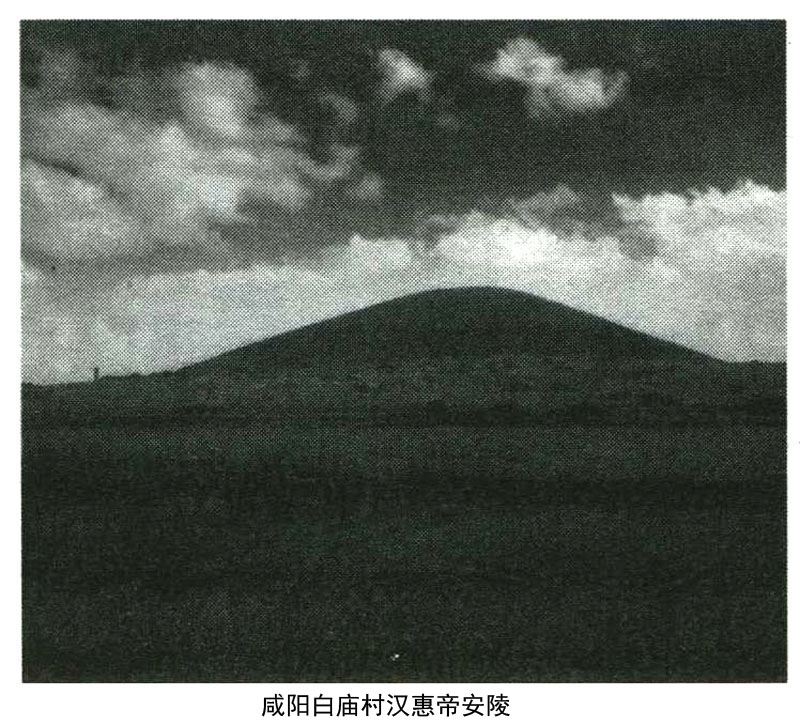

由豆马村向东25公里至窑店。窑店北秦咸阳宫殿遗址以北十三号公路东侧水渠中有故渠横断面,底宽8米,沉积物层次分明,上与地表距离不到l米,北距张敖冢约750米,南距牛羊沟西的陡坎约950米,恰在420米等高线上。由此循等高线向西延伸1公里,在围绕汉惠帝安陵的渭惠高干东南200米处,咸阳市博物馆已钻探出50米长的故渠遗址。这一段故渠的流向为西南——东北,与今地形和渭惠高干渠的流向都一致。根据渠道设计原理,成国渠自西向东应当是循等高线递减,而且比降也不可能太大,大约为1/3300—1/2500(渭惠渠是1/3000)。由豆马村北故渠遗迹接连窑店北故渠遗迹的故渠干线,正是《水经注》记载成国渠的流线(21)。《水经注》记述成国渠经茂陵县城南又东经龙泉北,今豆马村南三里原畔下有马跑泉(近年因打机井泉竭),又东经汉昭帝平陵南。汉昭帝平陵在咸阳市西北二十里北大王村西南(渭惠高干渠也在陵南),又东经平陵县故城南。《水经注》与其他志书记载平陵城的位置有抵牾,遗址现已发现。在今咸阳市秦都区庞村一带,成国渠又东渠南有窦氏泉。窦氏泉因泉北的窦婴冢而得名,疑今之魏家泉是窦氏泉,魏家泉在咸阳市西北魏家泉村东南(今无水)。马跑泉与魏家泉均系降压泉,尽管时过千余年,但泉水分布的这一地理现象似无多大变化。成国渠又东经汉成帝延陵南,延陵在咸阳市北马家窑村东北。延陵东北五里是汉平帝康陵,康陵在今大寨村东。又东经汉元帝渭陵南,渭陵在新庄村南。又东经汉惠帝安陵南,安陵在白庙村南(22)。安陵北有汉安陵县故城,断垣残壁犹在,夯土城墙层次清晰,北墙穿白庙村而过(今夷平修为大路),长1615米,东墙长462米,残高5米,城周约4000余米。成国渠又东经渭城北,渭城就是秦都咸阳城,汉武帝时更名,在今窑店及其附近。窑店北十三号公路东侧水渠中的横断面,恰恰出现在秦咸阳宫殿遗址之北。以上引证《水经注》的记载与今实际勘察的故渠道及沿线的地理情况均相符合。

成国渠又东经汉高祖长陵南,长陵在咸阳市东北四十里三义村北,西南距秦都咸阳遗址大约四公里,长陵北有汉长陵县城,版筑城墙屹然矗立,西墙穿过怡魏村,最高残留达6.8米,北墙及南墙隆起均能辨识,无东墙(23)。长陵南偏西20°,1500米处就是渭惠高干渠七十三斗门故渠遗迹,遗迹高程430米,低于它北面的渭惠高干渠20米。成国渠又东经汉丞相周勃冢南,冢北有周亚夫冢。故渠东南谓周氏曲,又东经汉景帝阳陵南,又东南入渭。近年来在咸阳市东北杨家湾北渭惠高干渠北,发掘了两座规模宏大的西汉墓,出土了大量重要文物,至今还不能判断墓主是谁,但为长陵的陪葬冢则是毫无疑问的。就在这两座汉墓的东南有很大一片海湾式(类似我国辽东湾)低凹地,北至杨家湾,西至柏家嘴,东到岩张村,南界铁路线,这一片凹地应是周氏曲(亦名周氏陂。汉周亚夫有功,赐此陂故名)。1972年杨家湾第六生产队在村南打井于地下6米深处发现鱼骨遗骸(不是化石),还发现木船船板、船钉等遗物,这为周氏陂存在提供了有力的证据。从杨家湾以北直至阳陵南(阳陵在咸阳东北张家湾村北),尚未发现成国渠遗迹,但地面文物和地形控制了它的流线。

茂陵以西,《水经注》记述简略,但为汉代开创并沿用到唐代的成国渠是毫无疑问的。第一,历史上没有记载这一带兴修过其他这么大的渠道(24)。第二,唐以后我国的政治、军事、文化中心东移,关中再没有作过首都,像这样长达100多公里、地跨几个县的水利工程,如果没有封建中央政府去组织并强迫征调大量的劳动力去完成,在当时的情况下是不可想象的。

从地面的遗迹和《水经注》提供的详细资料,可以把1700多年前咸阳及其附近地区的地理情况进行复原,并把它描绘在地图上。在这张图上我们可以看到,西从茂陵东至阳陵这七十余里咸阳原上矗立着座座巍峨古城和上百个陵冢,它不是用文字,而是用形象写下了历史上的劳动人民的艰苦卓绝的创造精神。这一座座宏伟壮观的“标志”也是成国渠的最好见证。从这张图上我们看到这里第一次出现的最大的改造自然的灌溉工程,通过它,我们还看到秦皇汉武时期咸阳以及五陵城邑的部分历史陈迹,无疑这张图上揭示的内容将为进一步探索和发掘这一地区的地下文化宝藏提供依据。

附录:西汉诸皇帝陵的辨证

西汉共11个皇帝,除文帝葬霸陵、宣帝葬杜陵(西安市东南)外,其余九个皇帝和皇后成对排列葬于渭水北岸咸阳原上。后妃、贵戚、功臣亦多陪葬于陵的附近(一般在陵的东面)。西从茂陵东至阳陵,绵亘七十余里,丘陵垒垒,历历在目。这些形如复斗、体积高大的汉陵,外部全用土筑成,顶平,呈方形或长方形。虽经两千年来风雨所侵,人力所毁,至今仍矗立在地面之上。但是哪个陵是哪个皇帝的?自宋代以后,记载就十分混乱。陵前大多有清朝陕西巡抚毕沅书立的碑石,这些碑石除茂陵、延陵外其余七陵都是张冠李戴。清末足立喜六(日本人)在《长安史迹考》一书中承袭了毕沅的错误。尔后,虽经陈子怡在《咸阳原上汉帝诸陵考》一文和陕西省博物馆编《西安历史述略》一书中改正了若干错误,但也增添了新的错误。

现根据《水经注》记述成国渠经过汉陵的先后次序和《汉书》、《元和郡县志》等记载诸陵距汉长安与唐咸阳的里数,以汉长安城、汉长陵城、唐咸阳城为控制点,结合近年来各陵附近出土文物,西汉诸陵的位置自西向东应是茂陵、平陵、康陵、渭陵、义陵、安陵、长陵和阳陵。毕沅和一些志书的错误是把平陵和上官皇后陵分别误为康陵和义陵,把康陵误为渭陵,把渭陵误为平陵,把义陵误为隋恭帝陵,把安陵误为赵王墓,把长陵与吕后陵位置互移,把阳陵的王皇后陵误为安陵。

关于唐咸阳的位置,《元和郡县志》记载在唐长安西北四十里,在汉长陵城西南三十里,在汉义陵南八里。汉长陵城遗址宛在,唐长安城亦勘察清楚,义陵在咸阳东北南贺村东南,所以唐咸阳应在今咸阳城东北约十里三姓庄附近。

(原载《西北大学学报》1977年第1期)

①郦道元生在何年,史无明文,据推求或在公元465年,或在公元472年,卒于公元527年。

②《水经注》卷一九陈仓是唐以前旧县名,故城在今宝鸡市东卧龙寺车站。

③《长安志》卷一四泾白就是白渠,首承泾河。

④《长安志》卷一四

⑤因其升原而流故名,另外《新唐书·地理志》陇州千阳郡千源县下、《册府元龟》等,记载升原渠引千水。《新唐书·地理志》凤翔扶风郡虢县和宝鸡县下、《元和郡县志》《通典》等书均说升原渠引渭水。

⑥《长安志》卷一四兴平县“升原渠在县南十五里,西自武功县流入县界,凡六十里灌田七十余顷,东流入咸阳”。

⑦由眉县东门经北星到此渡口,故称东门渡口。

⑧《元和郡县志》所记的汉眉县城与唐眉县城的方位与距离,与汉眉县城与今眉县城均一致。《元和郡县志》记载唐眉县城在渭水南一里,今眉县城在渭河南五里余,可知渭水北移。

⑨清《陕西通志》卷四○水利二引扶风县志“今县东南有龙渠寺,相传为成国渠故道”。

⑩《元和郡县志》与《新唐书·地理志》等书都有记载。

(11)《后汉书·董卓传》记载董卓筑眉坞高厚七丈,号万岁坞。眉坞在汉眉县东北,汉眉县故城在今眉东十五里渭河北,常兴车站以西,白家村以东,上原村北,窑上村南,现在地面上汉代城址常见的板瓦碎片俯拾皆是。成国渠就是在汉眉城和眉坞的西、南绕过,故有董卓运河之称。至于东汉或以后是否运过粮,还无据可查。

(12)清《眉县志》。

(13)今漆水东岸有铁牛寨,可能与唐贞观中沉铁牛有关。据《长安志》卷一四引唐李石记,咸通十三年夏四月戊子,京兆府奏修六门堰毕,李石记引唐代在贞观以后,永徽四年、圣历中等均先后修治成国渠。

(14)清康熙六年《陕西通志》卷一一“成国渠在县南十三里”、卷二七上“今堰上有李频祠”。《长安志》卷一四“白渠在县南十三里,西魏大统十三年置,入兴平县,今无基址”。白渠为成国渠之误。

(15)《水经注》记述郑国渠由西向东经过“太上陵南原下,北屈经原东”而后过漆的,北屈,主要是为保持渠道的一定比降。

(16)汉时渭河偏南。《汉书·文帝纪》:“苏林曰渭桥在长安北三里。”《水经注疏》卷一九渭河下引雍州图“(横桥)在长安北二里横门外”。横桥就是渭桥也称中渭桥。横门遗址在今西安市相家巷,相家巷北至渭河有9公里,可知渭水北移。

(17)《元和郡县志》与《长安志》等志书均记载渭河在兴平县南二十九里,而今渭河在兴平县南仅十余里。

(18)《水经注》对汉武帝茂陵以西记载极为简略,故引证从茂陵开始。

(19)《考古》1964年2期《陕西兴平县茂陵勘察》;《文物》1976年7期《汉茂陵及其陪葬冢附近新发现的文物》《茂陵和霍去病墓》。

(20)汉五陵城俱在渭水北岸,由西向东是汉武帝茂陵城、汉昭帝平陵城、汉惠帝安陵城、汉高帝长陵城、汉景帝阳陵城。这五陵城迁徙来的官僚、豪富最多,风俗奢纵,时人比之于长安。

(21)豆马村北与窑店村北故渠遗迹连接起来的渠线完全是可能的,因为今渭惠高干渠提供了最好的证据,这两点与北边平行而东的渭惠高干渠的高差大约都是20米。

(22)西汉11个皇帝的陵墓有9个在渭河北咸阳原上,陵前的石碑和一些史书记载绝大多数是张冠李戴,只有茂陵和延陵的位置与历史记载是符合的。

(23)《长安志》卷一三引《关中记》:“长陵城有南北西三面,东面无城,陪葬者皆在东。”历史记载与实存情况相符。

(24)明、清时,眉县、扶风、武功曾修筑了一些渠道,但都是规模极小、流线很短的小渠。

汉唐两京及丝绸之路历史地理论集/李健超著.-西安: 三秦出版社, 2007 ;