唐长安实际寺的高僧

作者:李健超

唐代是中国佛教的全盛时期。京城长安不仅是当时全国的政治、经济和文化中心,也是中国佛教各宗并隆之地,名刹古寺90余所。天下名僧大德跋山涉水,云集长安译经弘道,成为国内和国际佛学文化研究中心。

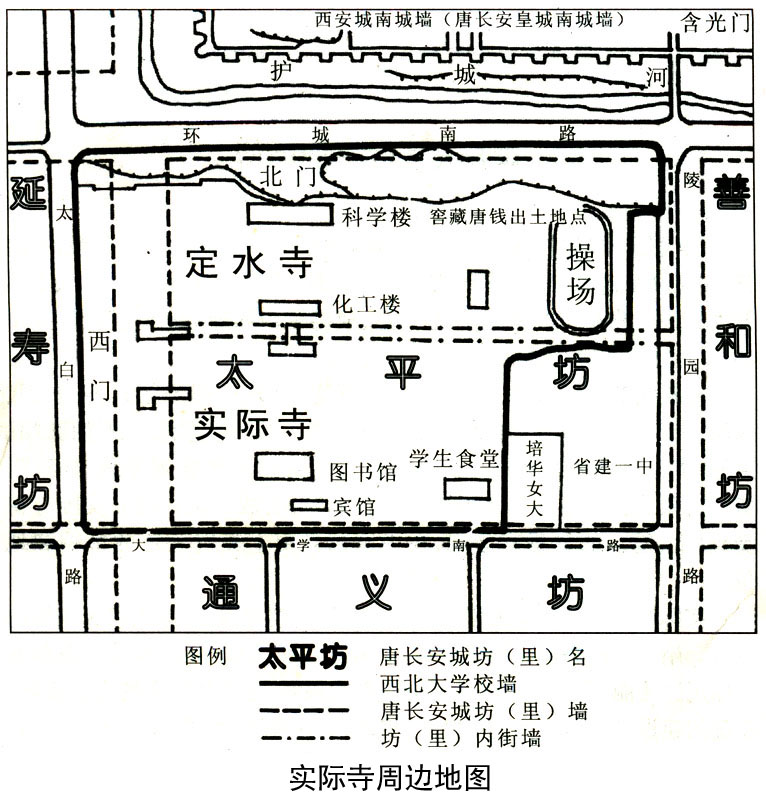

在长安芸芸丛林之中,有一座实际寺,其规模还不如兴善、安国、西明等寺的宏伟壮丽,侷处于太平坊西南一隅;论名望,也不如弘福、慈恩、青龙等寺名播重洋。然而实际寺中释门巨子宏阐圣教,日致隆盛。吉藏、善导、鉴真等法师皆以道行卓荦,自成一宗。因而实际寺曾受到广大僧众的景慕和珍视,在中国佛教史上具有一定的影响和地位。

实际寺坐落在西北大学校园内。这里在建寺以前,原为汉长安城的近郊。隋文帝杨坚建立隋王朝后,于开皇二年(582)在汉长安城东南龙首原川原秀丽、卉物滋阜的地方创新都大兴城,也就是后来的唐长安城。新都的建设虽不能尽循先王之法,然而朝廷、官署、民居、市区不复相杂,亦一代之创新。宫城、皇城居全城的中央偏北,全城除宫城、皇城和东、西两市外,割分为109个封闭式小区,当时叫“坊”。坊有墉,墉有门,逋亡奸伪无所容足。佛寺、道观大多分布在“坊”内,由于隋文帝崇佛,初移新都便出寺额120枚于朝堂下,制曰:“有能修造,便任取之。”因之,佛寺就像围棋盘上的棋子,遍布大兴城的坊里之中,当时太平坊的西南隅,即今西北大学校园的西南部是隋太保、薛国公长孙览的宅第,妻郑氏舍宅立为实际寺。

一、实际寺沧桑

实际寺创立于哪一年?史无明载。隋大业二年(606)炀帝置四道场,其中之一,就有实际寺。佛教三论宗的创始人吉藏晚年居于长安,曾受到唐高祖的优礼,被聘为十大德之一,迭住实际寺和定水寺,定水寺在太平坊西门之北,也在西北大学校园内。唐玄奘在长安弘福寺翻译佛经,由朝廷从全国各大寺院召集高僧大德。实际寺沙门明琰即为证义大德之一(证义大德十二人)。证义又称证梵文,在译经时与译主评量已译出的梵文意义与梵文经卷原文有何不同,以便酌量修正,不使发生理解上的错误。那么实际寺的明琰是很有学问的。中国佛教净土宗的实际创始人善导在长安广行教化30余年,他曾以“检校僧西京实际寺善道禅师”的名义奉敕监造洛阳龙门庐舍那大佛。善导法师还将所得布施的净财,书写《阿弥陀经》数万卷,又画净土变相300余壁。善导的弟子怀恽于永昌元年(689)奉敕为实际寺寺主。

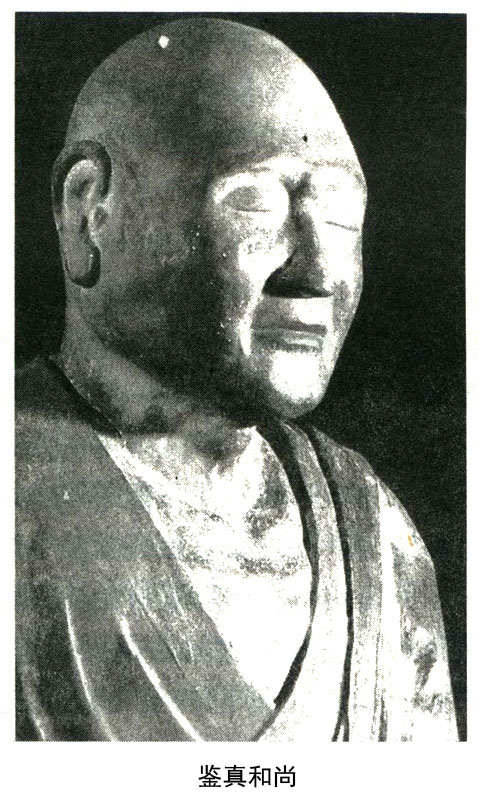

唐中宗景龙元年(707),中宗第四子殇帝李重茂为温王时,改实际寺为温国寺。“温国寺内净土院为京城之最妙”(韦述《两京新记》)。唐宣宗大中元年(847)张彦远撰著的《历代名画记》称“温国寺净土院,尹琳画三(山)门,内吴(道子)画鬼神,南北窗画神,失人名”。也就在实际寺改为温国寺的当年,鉴真和尚经东都洛阳来到长安,第二年(708)三月二十八日于实际寺登坛受具足戒。唐玄宗开元年间庆山寺(今临潼县境)为大风所坏,“乃命京师长安温国寺承宗法师充寺主”,担负起重修庆山寺的任务,自开元二十五年至开元二十九年(737—741),经过五年寒暑修葺而成,说明温国寺在此时仍有高僧主持。

唐武宗会昌五年(845)下令灭佛,温国寺亦应被毁,但不久又恢复,并改名为崇圣寺,以后随着唐王朝的衰落,崇圣寺就很少有记述。唐末朱温胁迫唐昭宗迁都洛阳,长安城毁弃,“覆巢之下无完卵”,崇圣寺也就成为废墟。

实际寺从建立到毁弃,三次易名,历时有300余年,与隋唐王朝相始终。唐以后尽管它从地面上已经消失,但它在中国佛教发展史上所处的地位,所起的作用,所留下的影响,并没有因其泯灭而降低。时至今日,四方名僧还有亲来叩寻遗范的。

二、三论宗祖师吉藏

三论宗是中国佛教中的一个宗派。它的学说以《中论》《百论》《十二门论》三部说为典据,所以称为“三论宗”。这三部说皆为鸠摩罗什于姚秦弘始年间(399—415)在长安草堂寺所译。他的门人僧肇*(上艹下寺)传弘学说,遂开三论宗的端诸,到隋时吉藏为三论宗的集大成者,其中心理论是诸法性空的中道实相论。

吉藏,俗姓安,本西域安息国人。先世避仇来华,住于交广一带(今广西、越南),后移居金陵(今南京)。梁太清三年(549)吉藏生,七岁时即出家从三论宗之兴皇寺法朗学习经论。陈末隋初,江南乱离,吉藏率其徒众到各个寺院搜聚佛教文疏,加以整理,后来他在佛学著作中引注赅博,皆藉助涉猎这些文疏之功力。隋平陈后,吉藏移住会稽(今绍兴)秦望山嘉祥寺弘扬佛法,开讲筵,问道者常千余人,因此后世取寺号尊他为嘉祥大师。

隋文帝开皇末年,晋王杨广(隋炀帝)总管扬州,并设四道场,延请著名大德,吉藏被延入慧日道场,并受到特殊礼遇。开皇十九年(599),杨广邀吉藏赴京师大兴城,安置于日严寺(青龙坊西南隅)著书立说。杨广的次子杨暕曾于大业五年(609)请吉藏莅临私第,请城内名士60余人举行辩论会,推吉藏为论主。唐初,高祖于太极宫虔化门接见著名高僧,吉藏被推为代表。武德初年唐设十大德管理佛教事务,吉藏为十大德之一,他于此时先后住实际寺与定水寺,后来齐王李元吉请吉藏住延兴寺(长安长寿坊之永寿寺),武德六年(623)病逝,葬终南山至相寺北岩。

吉藏博学多识,著作宏富,计有40余种,现尚存有26部。他弘法50年,造就众多弟子,著名的有慧远、智凯、慧灌等。慧灌,高丽人,于公元625年由中国去日本,当时佛教虽然在日本已经兴起,而宗派尚未形成;随着到隋唐留学的僧人次第返回,以及中国僧人赴日弘化,遂逐渐形成各宗派。最早就是慧灌在飞鸟元兴寺弘讲三论,开始建立三论宗。慧灌的弟子福亮,原是中国人,在日从慧灌出家,后又来华谒吉藏,返日后亦住元兴寺弘三论宗。福亮在俗的儿子智藏,也出家来唐研习三论宗。智藏的弟子道慈于大足元年(701)入唐,从吉藏的再传弟子元康研习三论宗,他在华十八年,广学博识,于开元六年(718)返日,仿长安西明寺在日本奈良建造大安寺,为日本古代最宏伟的寺院。日本史学界通称“三论一宗从唐土传入有三代传:一慧灌僧正传,二智藏僧正传,三道慈律师传”。从吉藏研习三论宗的慧灌被称为日本三论宗的初祖(日本师练《元亨释书》)。

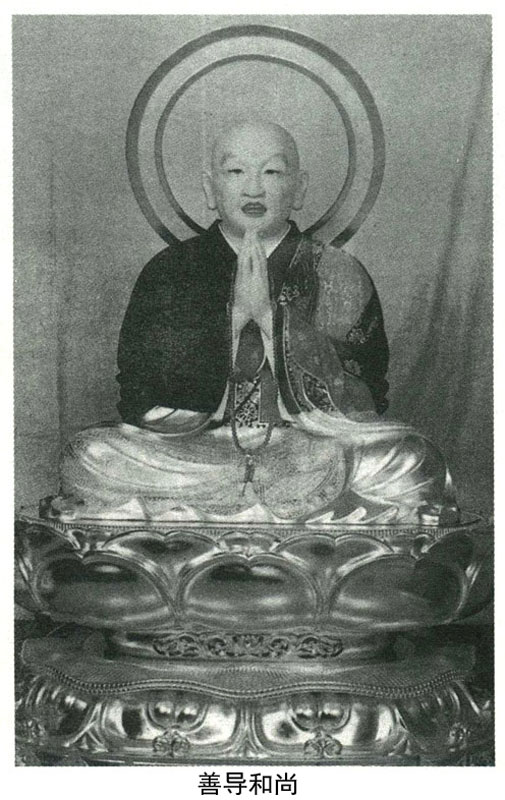

三、净土宗的创始人善导

善导是中国净土宗的实际创始人,俗姓朱,临淄人(今山东临淄市,一说泗州人)。幼年出家,因慕东晋慧远结社念佛的高风,曾登庐山叩寻遗范。后云游各地,遍访高僧。贞观十五年(641)赴并州(今太原)石壁山玄中寺,从道绰受以《观经》奥义。贞观十九年(645),也就是玄奘从印度回到长安的当年,善导由并州来到长安,在实际寺、光明寺、慈恩寺等寺院宣扬净土,完备地组成了净土一宗的宗义和行仪,宣称专念“阿弥陀佛”名号即能“往生”西方“净土”(极乐世界)。其修行方法简便易行,所以能得以广泛流行于海内边宇,善导被尊为净土宗的初祖。

善导在长安弘教30多年,曾将布施所得的净财,书写《阿弥陀经》数万卷;又画净土变相300余壁。他手书的《阿弥陀经》竟在新疆鄯善的吐峪沟发现。至于他所画的《净土变相》300余壁都在哪些寺庙里,史无明载,已杳无踪迹。因他曾住过实际寺,似不会没有他的画迹。但成书于唐宣宗大中元年(847)的《历代名画记》记述温国寺时只说该寺“净土院,尹琳画三(山)门,内吴(道子)画鬼神,南北窗画神,失人名”,那失去人名所画的南北窗上的神像会不会是善导留下来的?已成为千古之谜。1981年在实际寺遗址上施工时于地面之下曾挖出许多彩绘石灰墙皮,有美好悦目、清新舒适的绿色,也有红色和赭色。虽碎为细片,仍色彩斑斓,这些可能是当年壁画的残迹。

尽管在当年善导大师所生活过的实际寺中的净土变相壁画已无处可寻。但根据善导所著的《往生礼赞偈》和《般舟赞》而绘的净土变,西传到了敦煌和龟兹。新疆库车库木吐拉石窟寺的净土变画面中还可以看到那袅袅上升的彩色祥云,飘飘欲仙的飞天伎乐,不鼓自鸣的虚空乐器,琳琅满目的珍肴美味,铺天盖地的五色雨花,以及神奇的飞舆,华丽的宝幢,飞扬的飘幡,活现出佛国净土极乐世界法会的场景。

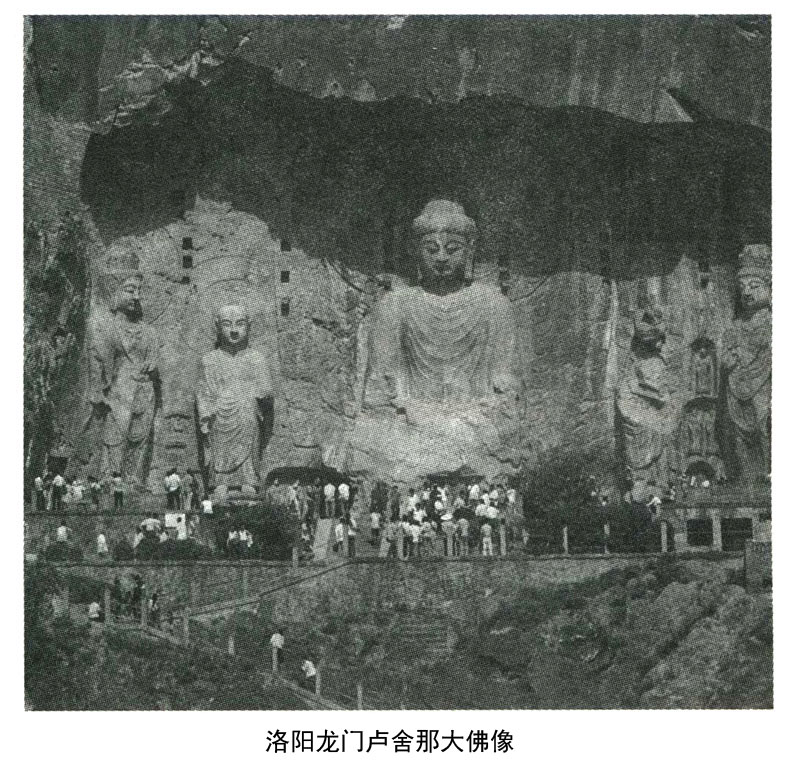

善导法师在实际寺曾有一件在中国佛教史上具有震撼意义的大事,那就是唐高宗敕于洛阳龙门兴造大庐舍那佛像,命善导监督造像工程,调露元年(679)奉敕于大像之南建造奉先寺。这件大事记载在庐舍那大佛座左侧束腰部位,有唐开元十年(722)补刊的《河洛上都龙门之阳大庐舍那龛记》,龛记文中称“奉敕检校僧西京实际寺善道禅师”。善道是不是善导呢?今藏西安碑林之《隆阐法师碑》中有“时有亲证三昧大德善导阇黎”之语。且与善导时代相合。其同为一善导无疑。如今矗立在洛阳龙门高达17.14米的庐舍那大佛不仅是佛教东传以来所开的国内外无与伦比的最大石佛,而且也成为九朝古都洛阳的当代文化标志。

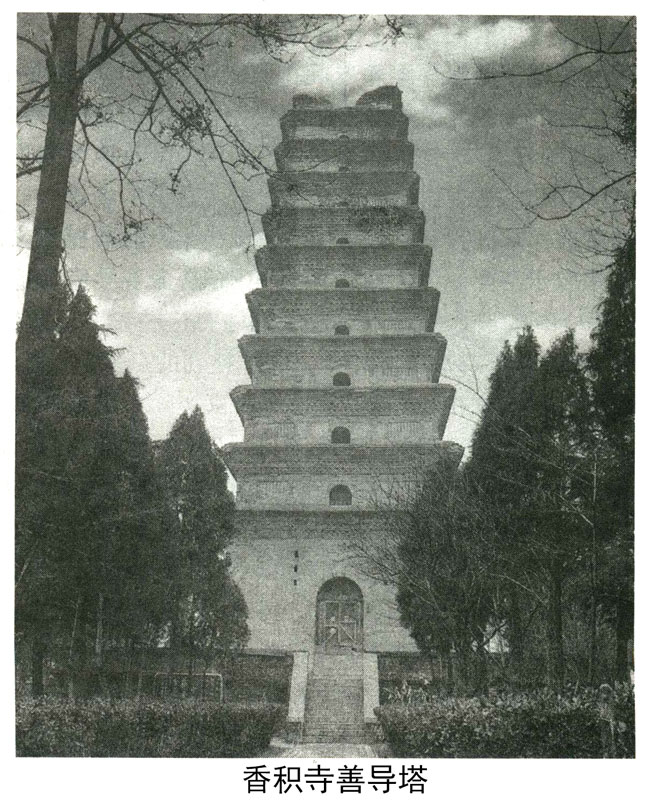

善导法师于唐高宗永隆二年(681)病逝于长安,年六十九。他的弟子怀恽等于神禾原建造灵骨塔葬之,塔高13级,又于塔旁构筑伽蓝,这就是现在西安城南约15公里的香积寺和香积寺塔。怀恽依敕为实际寺寺主,寂后谥隆阐法师。

净土宗不仅在国内广为传布,对朝鲜和日本的影响也很大。唐高宗时传入日本的净土念佛法门,到12世纪时,出身于天台的高僧法然(即源空,1133—1212)依据善导的《观无量寿佛经疏》的散善义著《选择本愿念佛集》等,开创了日本净土宗。法然的弟子分为“六大法系”,其中之一的亲鸾(1173—1262)又开创了日本净土真宗,这一宗在日本发展最盛,并分成大谷和本愿寺等派,使佛教在日本形成大众化,这是日本镰仓时代(1193—1380)佛教的一大特色。当然这也是基于善导的净土宗传衍而成的宗派,所以日本净土宗尊善导为高祖。1980年5月14日中国佛教协会与日本净土宗,且云集两国佛教徒于长安香积寺举行盛大法会来纪念善导大师圆寂1300周年。

四、日本律宗开山祖鉴真

对大多数中国人来说,鉴真只不过是一个历史人物。由于年代久远,在人们的记忆里已很淡薄。然而他在日本人心中却占有极为崇高的位置,这是因为他把中国佛教律宗传到日本,开创了日本的南山律宗;同时他把中国文化带往日本,对促进当时日本社会的发展起到了难以估量的作用。尽管他年迈和双目失明,在日本生活了短短11年,然而却做了许多流芳百代的工作。尤其是对日本宗教界的影响“如一灯燃百千灯”(《唐大和尚东征传》)。所以在日本,人们景仰鉴真的伟大人格和功绩,千百年来精心保护鉴真所居住的唐昭提寺及其所藏的古代艺术品。

鉴真之所以能对日本宗教和文化做出伟大的贡献,首先在于他很有学问。他的学问怎样得来的?固然是由于他的勤奋、刻苦好学,但与时代和环境也是分不开的。鉴真生活的时代正值我国社会经济文化高度繁荣的唐开元天宝年间,当时长安是中国佛教文化的研究中心,高僧名德荟萃之地,鉴真自青年时代到长安游学求师,经名师熏陶指点,视野为之开阔,襟怀博大,因而能把唐代中国文化的丰硕成果带到日本,为中日两国文化交流作出卓越贡献。鉴真的成才之路是从长安实际寺开始的。他在长安实际寺受具足戒是使他成为一名高僧的重要里程碑。

鉴真,俗姓淳于,扬州江阳县人(今扬州市),14岁从智满禅师出家为沙弥,神龙元年(705)从光州道岸律师受菩萨戒(沙弥是佛教依照戒律出家,已受十戒,还没有受具足戒的男性修行者。“菩萨戒”是大乘菩萨僧戒律,总名三聚净戒);景龙元年(707)游学于东都洛阳,寻入西京长安。景龙二年(708)于长安实际寺从恒(弘)景律师受具足戒。道岸和恒景都是当时佛教律宗大德,极有学问。道岸是文纲的弟子,文纲又是南山律宗祖师道宣的高足。南山律宗盛于江淮之间,道岸之力也。恒景也是初从文纲受律学,后到荆州玉泉寺专习天台止观,有名于世。名师出高徒,鉴真在这些名师教诲之下,在长安,三藏教法,数稔该通。随后又从南山律宗道宣的高足融济研修道宣的《四分律行事钞》等;又从智全、大亮等钻研相部律宗法砺的《四分律疏》(“四分律”,相传印度僧人昙无德采集上座部律藏,经四次编辑成书,分为四分(夹)故名。后秦时佛陀耶舍、竺佛念共译,60卷)。大亮是法砺的弟子满意的法嗣。鉴真受具足戒奉请的十律师等亦是满意律师的弟子,这些与律宗密切的师承关系是鉴真后来在传持律学上能有重大成就的主要原因。

鉴真不仅在律学方面有极高的造诣,他在长安、洛阳对佛教艺术与医药也潜心钻研。东西两京庄严华丽的名刹大寺有各种风格的建筑造型、雕塑和绘画的杰作,这对渴求知识的鉴真来说是汲取不尽的源泉。就以他受具足戒的实际寺来说,寺内净土院为京城最妙,其雕甍画拱,圆珰方镜,结构配合之妙,向来被认为是巧夺天工的。还有其他规模宏大如慈恩寺等。当时荐福寺的经塔(今西安小雁塔)正是由鉴真的授戒律师道岸监造的。在这些方面的学习和观察对他以后主持营建工作起了很大的作用。另外,长安正是名医凑集的城市,当时新修的大药典《本草经》(世称《唐本草》)都利于鉴真对医药的研究。

鉴真19岁来长安,到开元二十一年(733)46岁,他已经是一个精通律宗,兼具各方面知识的饱学高僧了。其后自长安回到扬州,为大明寺住持。先后十年间在江淮地区讲律传戒,名声远播,为一方宗首。同时还建造了许多佛寺和佛像,书写过三部《大藏经》,举办救济事业,在实践活动中,掌握了当时许多文化知识,积累了实际领导经验,团结和培养了一批能工巧匠。这些均为他后来东渡日本传播中国文化奠定了有利的基础。

从唐天宝二载(743)起,鉴真东渡日本,先后六次,历尽千辛万苦,又双目失明,终于在天宝十二载(753)以66岁高龄到达日本,受到日本僧俗群众的盛大欢迎,翌年在奈良东大寺依照道宣《戒坛图经》构筑戒坛,为日本天皇、皇后、皇太子、公卿等400余人受菩萨戒,又为沙弥证修等440余人授戒,还有日僧灵祐等80余人皆舍旧戒重受新戒,这是日本佛教史上正规传戒的开始。后来鉴真于唐昭提寺讲律传戒,又于下野的药师寺、筑紫的观音寺各造戒坛一所,与东大寺的戒坛并称日本三戒坛,前后受戒者达4万人以上。由于鉴真的盛化,遂开日本律宗。鉴真的律学正宗南山(宗),旁兼相部(宗),所以日本尊他为南山系的第三祖,相部系的第五祖,日本律宗的开山祖。

宗教的传播,往往伴随着文化的交流,鉴真一行除携带佛学经卷、佛教艺术品外,还带去了有关建筑、雕塑、文学、书法、绘画、医药等各方面的书籍和作品,把我国盛唐时期高度繁荣的文化艺术传播到日本。唐广德元年(763年,日本天平宝字七年)鉴真入灭于唐招提寺,终年76岁。

隋唐两代,在长安实际寺的释门巨子,有的常住,有的短住。吉藏、善导和鉴真仅是其中的几位。当时不仅国内四方僧尼风闻实际寺佛法隆盛,慕名而至,有的越过浩瀚无际的沙漠戈壁,攀登世界屋脊的葱岭从西域来到这里;有的从朝鲜半岛、日本跨洋过海来此受教请益。由于年代久远,历史记载没有更多的留下他们的事迹,无法一一列举。就吉藏、善导、鉴真来说,他们的名字和宗经弘教实践与实际寺联结在一起,他们皆以道行卓荦,名播九重,为帝王之师,侈大其学,自名一宗。“石韫玉而山辉,水怀珠而川媚”,实际寺正因为这些高僧而在中国佛教史上写下了引人注目的一页。

五、具足戒

什么叫具足戒?为什么鉴真要在长安实际寺受具足戒呢?

自南北朝以来,国家对佛教僧徒的管理逐渐严密。佛教内部也需要统一一种戒律来加强自身建设和加强自己的组织,因而出现了一些讲求律学的律师。其中道宣继承了北朝慧光到智首(567—635)的律学系统,从事《四分律》的弘扬,并且还做了《四分律戒本疏》、《羯磨疏》、《行事钞》等巨篇宏论,在理论上吸取玄奘译传的新义,着重宣扬佛教戒律中的四分律。因道宣居住在终南山净业寺和丰德寺(今西安城南沣峪口东山坡上),故称律宗为南山律宗。同时还有法砺的相部宗和怀素的东塔宗,并称律宗三家,在唐代各立异议,争论不绝。但都是佛教中以研习和传持戒律为主。

传戒就是设立法坛,为出家的僧尼或在家的教徒传授戒法的形式。本来佛教初传入我国并无传戒仪式,中国尼众受具足戒始于晋穆帝升平元年(357),在洛阳建立戒坛受戒。嗣后南方戒坛很多,到唐初,自渝州(今重庆)至江淮间,有300多所戒坛(道宣《关中戒坛图说》)。其戒坛形制不可考,到乾封二年(667)道宣于长安净业寺建立戒坛,始有定制。道宣以后戒坛遍于全国,如长安实际寺、大兴善寺、洛阳广福寺、嵩山少林寺、泉州开元寺等。这些戒坛还有种种不同的名称,如洛阳广福寺称“一切有部石戒坛”。实际的戒坛名字与形制已不可考。戒壇设在实际寺什么地方?也无迹可寻。道宣以后戒坛之设成为常式。

比丘和比丘尼必须具足一切条件才能授戒。鉴真师从律宗大师,按佛门规定要受具足戒。当时长安城所设的戒坛见诸历史记载的一种宗教仪式。对求戒的人来说是受戒。佛教大小乘的戒法有五:五戒、八戒、十戒、具足戒和菩萨戒。比丘和比丘尼戒必须具足一切条件,即一定的僧数(中国10人、边地5人)、一定范围(结界立标)、一定的程序(白四羯磨,即会议式,白四羯磨是佛教术语。僧中行事务,如受戒之重法,向僧众先告白其事,曰白。次三问其可否而决其事,日三羯磨。合一度之白与三度之羯磨曰白四羯磨,是最重之作法。羯磨意译为“协商办事”)才能授受,故称为具足戒,简称受具。有实际寺和大兴善寺,鉴真就在实际寺受具。鉴真受具足戒的十律师都是研精律藏兼达大乘的有名望高僧。计有荆州玉泉寺弘景(恒景)律师、西京总持寺仪律师、西京荐福寺道岸律师、荆州扬溪寺俊律师、西京崇福寺大德礼律师、西京崇圣寺纲律师、西京崇福寺闻惠律师、西京崇福寺恩惠律师、西京荷恩寺法藏律师、西京荷恩寺丹律师、西京荐福寺恒律师、荐福寺志律师。这12名大德都是智首律师和满意律师的弟子。

(原载《历史月刊》第七十五期1994年)

汉唐两京及丝绸之路历史地理论集/李健超著.-西安: 三秦出版社, 2007 ;