魏徵历史地位探赜——以魏氏家族在唐代的沉浮为中心①

作者:游自勇

作为中国古代谏臣的楷模,魏徵是个家喻户晓的人物,对於他的研究已经很多,概括起来,基本围绕两个方面展开:其一,魏徵的思想;其二,魏徵与唐太宗的关系②。上述研究都是著眼於唐初的历史背景来探讨魏徵与“贞观之治”的关系,至於魏徵身殁以後的历史地位,则多属泛泛而论,鲜见结合具体情境细致讨论者。其实,魏徵在唐代的历史地位经历了起伏的过程,这一点深刻影响到了魏徵卒後的魏氏家族。本文即考察魏徵後裔在唐代的沉浮,从另一个侧面可以丰富我们对於魏徵历史影响的认识。

一

贞观十七年(643)正月,一代名臣魏徵卒於家,適逢唐太宗将以衡山公主下嫁魏徵长子叔玉,不得已而停辍。魏徵卒後,太宗亲临恸哭,废朝五日,太子举哀於西华堂,诏内外百官朝集使皆赴丧,赠司空、相州都督,諡曰文贞,给羽葆、鼓吹、班剑四十人,赙绢布千段、米粟千石,陪葬昭陵。因其卒官太子太师,太宗本欲按照一品的规格给予礼葬,但受到魏徵妻裴氏的婉拒,最後以布车载柩,白布幨帷,无涂车、芻灵。太宗登苑西楼,临路哭祭,太子奉诏致祭,百官送出郊外。太宗又亲制碑文,并御书石。葬事完毕之後,太宗追思不已,赐魏徵實封九百户③,这可视为君臣相得的最後一幕了。

然而,好景不长,魏徵生前推荐的杜正伦和侯君集相继获罪乃至被诛,人又指魏徵阿党,太宗对於魏徵的信任荡然无存。就在魏徵卒後六个月,太宗不但手诏废除了衡山公主与魏叔玉的联姻,还下令将魏徵碑仆倒。魏徵碑由太宗御撰并书石,造不但代表了官方层面对於魏徵一生功绩的盖棺定论,同时也是人臣享受到的最高礼遇。史载,碑石刻完後,“停於将作北门,公卿士庶竞以模写,车马填噎,日有数千。时人号其碑为二绝:文与书也”④,可以想见当时此碑之被推崇及碑文流行之广。太宗仆碑,既是对魏徵的否定,也无异於自我否定,这表明君臣相知的神话已然破灭。太宗前後态度转变之快、之严厉令人惊愕,以至於史臣很快就作出“顾其家衰矣”的结论⑤。虽然辽东之役无功而返令太宗再次追思魏徵的犯颜直谏,并慰劳魏徵妻儿,以少牢祭魏徵墓,复立仆碑⑥,然而,我们在今天的史料中已经看不到号称“二绝”的魏徵碑文的只言片语,碑依旧躺在昭陵魏徵墓前,但碑上的文字早就磨泐得无法辨识了⑦,这不得不让我们对太宗与魏徵君臣关系的修复产生怀疑。

两年间,魏徵的子孙们经历了剧烈的沉浮,逐渐安稳下来,与其他贵族第二代一样,按部就班地开始各自的仕途。

魏徵四子:叔玉、叔琬、叔璘、叔瑜。嫡长子叔玉袭爵,卒官光禄少卿⑧,赠卫尉卿,祔於魏徵墓旁⑨。叔琬善书,官至国子司业⑩,张说曾经称赞王方翼“善书,与魏叔琬相辈”(11)。叔璘官至礼部侍郎,武则天时为酷吏所杀(12)。叔瑜,据张说《唐故豫州刺史魏君碑》记载,字思瑾,“始以门资补左千牛,转洛州司兵、司议郎、职方郎中、太子洗马,出为怀州畏史,历庆、慈、仪、豫四州刺史”,卒於豫州刺史任上,年五十一岁。叔瑜“善於草隶,妙绝时人,以笔意传次子华及甥河东薛稷,世称前有虞、褚,後有薛、魏”(13)。叔瑜的卒官,《世系表》记为“职方郎中”,显然不确;《新唐书·魏徵传》据《魏叔瑜碑》作“豫州刺史”,《旧唐书·魏徵传》则说他官至潞州刺史。《魏叔瑜碑》是张说在开元六年(718)受邀所作,叔瑜次子魏华书(14),所据资料当系家人提供,张说又强调是“实录”(15),故不致有误。另外,开元十年(722)魏华去世,墓志里对叔瑜的称呼仍然是“豫州使君”(16),其卒官为豫州刺史殆无疑义。叔瑜一系此後衰微,应无机会再受追赠,“潞州刺史”为赠官的可能性也不大。综合考虑,笔者怀疑《旧唐书》此处记载有误。

叔玉有子魏膺,官秘书丞,神龙初袭封郑国公(17)。另有一子魏载,官至怀州司兵参军,坐事流岭南,垂拱四年(688)卒(18)。垂拱年间正是武后加速铲除敌对势力的关键时期,尤其是垂拱四年(688),一大批唐宗室因起兵失败而遭到清洗,魏载或许参与其事被流死岭南。魏徵嫡裔因此受到牵连,故要到神龙反正後才绍封爵位。叔琬有子名魏殷,官至蔡州汝阳令,赠颖州刺史。叔璘被酷吏所杀,後裔湮没无闻(19)。叔瑜有子二人:魏献、魏华,魏献事迹无考。魏华乃王氏所生(20),他在开元六年(718)当过安州刺史(21),以书法知名於世,官至银青光禄大夫、太子左庶子、上柱国、武阳县开国男,开元十年(722)闰五月卒於洛阳永通里私第,葬於鼎城南龙门乡,有子七人(22)。其中有名魏瞻者,官至驾部郎中(23),後获罪当死,颜眷卿为之请於玉真公主,得不死(24)。

总归来说,魏徵子辈活动於高宗、武则天时期,担任的多是四品官,只有叔瑜做到了三品豫州刺史,四兄弟均知名当时,整体上属於唐代的“通贵”一族。第三代主要活动於中宗至玄宗时期,除了魏华官居四品外,其余人都是五品及以下小官,显示家族已逐渐退出“通贵”行列。

与此相反,魏徵的地位有所凸显。贞观二十三年(649)五月太宗薨,九月二十四日的敕书中只有房玄龄、高士廉和屈突通成为配享功臣(25),其实暗示了太宗对於魏徵的心结并未完全打开。魏徵家族在唐周更替的时候受到了不小的冲击,与其他唐初功臣相比,朝廷并未给予魏徵特殊的地位。直到神龙二年(706)闰二月十五日的敕书中,才规定魏徵配享太宗庙(26),魏膺绍封爵位应与此有关,这是魏徵地位提升的开始。魏徵一生清俭,虽居高位,却居第简陋,家无正寝,卒前,太宗特意用自己营造小殿的木料为魏徵建了寝堂。开元中,寝堂遭受火灾,魏徵子孙哭三日,玄宗特令百官赴吊(27)。此举未有先例,自然不同寻常。其中原因固然与这座寝堂的特殊性有关,因为它是太宗用宫中殿材特为魏徵修建的,属於特殊恩典,同时也要联系到玄宗即位之初制定的“依贞观故事”的基本方针。神龙反正以後,中宗、睿宗下敕要“一依贞观故事”,但政治上的混乱局面仍然在继续,不少大臣也援引“贞观故事”批评时政(28),可见“贞观故事”对於朝野来说都具有很大的号召力,也成为共用的一种资源。所以当玄宗也打出这个旗号时,就需要切实的措施来落实这一政策,而非仅仅停留在敕书文字上。太宗与魏徵间君明臣直的关系是“贞观故事”的重要方面,在经历了几十年纷乱的政局之後,这无疑是重塑朝廷形象、稳定政局最值得借鉴的地方之一。开元中,张说评价魏徵“致君皇极,配神清庙”(29),严从也说:

夫未遇良鉴,则夜光不为宝;时逢哲后,则负鼎可升朝。历求邃古,爰览近图,臣主之际,授受之外,垂大明以叙下,推至公以匡上,则有我唐太宗文武大圣皇帝、魏文贞者之流也。(30)

表明开元时期对於魏徵历史地位的评价正日趋提升。这样的氛围中,魏家寝堂在某种程度上其实就是太宗与魏徵君臣关系的丰碑,所以玄宗令百官赴吊,意在昭示天下自己追慕太宗、尊崇功臣,复贞观故事的决心。不过,此举带来的效应可能只是一种象徵意义,没有史料显示魏徵家族的地位因这件事情有了较大提升,位於长安皇城东面永兴坊的魏徵宅短暂地博得了世人的眼球,很快便又沉寂下去了。

二

魏徵陪葬昭陵,据贞观二十三年(649)八月二十八日诏:“其有父祖陪陵,子孙欲来从葬者,亦宜听许。”(31)故叔玉卒後祔葬於魏徵墓旁,嫡裔应从此例,加上魏徵生前在长安昌乐坊立有家庙(32),只能由嫡裔来祭祀,所以魏徵嫡裔应该一直居住在长安永兴坊故宅。叔瑜卒後“葬於旧域”(33),此“旧域”即魏徵墓,但魏华卒於洛阳永通里私第,“权厝”於鼎城南龙门乡,“权厝”二字表明了祔葬长安先茔的意图。叔琬後裔则迁居洛阳。2003年秋,洛阳偃师出土了魏徵曾孙魏系的墓志,拓片在2007年刊布(34),原石现收藏於西安大唐西市博物馆(编号23—ly2—94),贾志刚先生曾据《河洛墓刻拾零》所收拓片作过录文和考释(35),现据原石重新校录如下:

唐故伊阙县令钜鹿魏府君墓志铭并序

前乡贡进士张莒撰

睦州司马刘长卿书

唐特进、侍中、郑国文贞公之曾孙曰系,字景宗。逮(36)事玄宗,补千牛备身。肃宗世(37),授左骁卫录事参军。今皇帝尝诏吏部侍郎王延昌董邦畿郵传,俾选官属,而辟为介(38)焉,拜大理评事。暨旧府廉察京辅,而公又佐之,转大理司直,调邓州南阳令,以政术显闻。观察使嘉县人勤慕之请,奏朝散大夫。再专(39)旧邑,改襄州襄阳县令。故相彭城刘公成赋中邦,有怀能吏,表公河南府伊阙县令。封畿千里,政是一人,劳之将图,报且未及,以大历戊午岁九月十日,寝疾告终,享年五十有一。呜呼哀哉!皇唐历祚九叶,仅百七十年,虽神祇历数之运,保在天命,而深源固本之道,动自文贞。纵子孙之龊龊常才,尚宜赏延邑食,世世无绝,况贞固弘朗之器,而不及大位者乎?为後之□国者,旷是大体也,为文贞谦让之德,而授之子孙欤!自文贞生叔□,而官止潞州刺史,潞州生殷,官止蔡州汝阳令。皆崇德象贤,而爵□不嗣。宝应年中,天子悼焉,赠颍州刺史。公即颍州之第三子也。温良忠简,盖习之家政;文敏仁恕,又得之心诚。天宝之难,先朝憅德之胤,半仕穹庐,而公迫於为(伪)庭,蒙死称疾。洎朝廷仅宁征讨,禁纲踈阔,故干(40)时陷利者,亦诡合多进。而公历职廉白,安贞以和,是宜论道辅时,丕显先业。嗟夫!官不称德,德不享年,哀哉!以其年十一月癸卯十八日庚申,祔葬于洛阳首阳原,从先茔,礼也。夫人荥阳郑氏、嗣子驹(41),茹哀缠毒,扶杖未支。季弟暐,疚然永恸,保护修葬。是用铭石竁坎,且申哀诚,而纪岁时也。铭曰:

生有称兮殁何往?洛川北兮首阳上。猗世德而不延赏,贞芳犹可尚,零落归草莽。死可作乎?魂有反乎?阴阳递迁兮,先後归无;仁哲亦尽兮,噫乎呜呼!

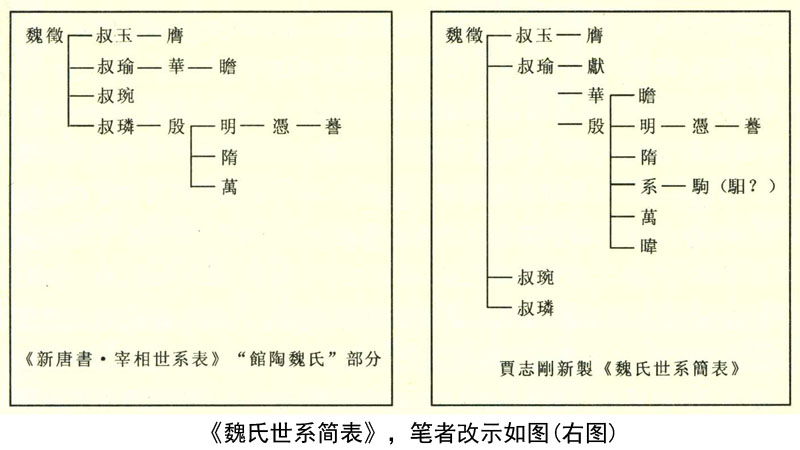

贾志刚先生对奉墓志考释甚详,其中第二部分专释魏系。墓志记魏系祖父“叔□”,原石残缺,殊为可惜,所幸最後的官职“潞州刺史”提供了重要信息。《旧唐书·魏徵传》提到魏叔瑜官至潞州刺史,贾志刚先生据此推测缺字可能是“瑜”。尽管他注意到《魏叔瑜碑》记载叔瑜最後官职是豫州刺史,而非潞州刺史,但并未深究,反倒根据这二通碑志制作出了《魏氏世系简表》,笔者改示如下(右下图):

对比《宰相世系表》“馆陶魏氏”部分(左上图),贾志刚先生新《世系表》最大的变化是将魏殷一系由叔璘转到了叔瑜。但本文第一部分已经指出,《旧唐书·魏徵传》对叔瑜任潞州刺史的记载有误,故贾志刚先生据此将《魏系墓志》中的“叔□”比定为“叔瑜”,并不成立。叔玉官至光禄少卿,赠卫尉卿,也与《魏系墓志》不符。那么,“叔□”只能是叔琬或者叔璘了。要解决这个问题,需要将《魏系墓志》与《魏公先庙碑》(见附录)联系起来考察。

我们比较一下《魏系墓志》、《魏公先庙碑》(以下简称《先庙碑》)以及《宰相世系表》(以下简称《世系表》)中所载人物的经历:

从上表可以发现,《魏系墓志》和《世系表》对第三代魏殷的官职记载相同,《先庙碑》因磨泐严重而残缺。尽管如此,据行间依旧可以判定《先庙碑》对第三代事迹所叙不多,而从“颖州府君”可推知其最後官职当是颍州刺史,这正好与《魏系墓志》所记魏殷的赠官相合。所以《先庙碑》中的“颍州府君”就是魏殷,但魏殷的父亲依旧有叔琬、叔璘两种选择,问题似乎回到了原点。叔琬官至国子司业、叔璘官至礼部侍郎,都与“潞州刺史”不合,惟一的可能是“潞州刺史”乃赠官。比较而言,《先庙碑》是据魏謩所提供之家乘材料撰写,更为可信,在现有的史料条件下,笔者推测“叔□”乃是“叔琬”,叔琬卒官国子司业,後赠潞州刺史。

《魏系墓志》载墓主死後“祔葬於洛阳首阳原,从先茔,礼也”,说明至少在魏殷一代就已经把茔地设在了洛阳,叔琬後裔早早地迁出了长安。联系到魏华卒、葬地也在洛阳,虽然葬地属“权厝”性质,但墓志1993年出土於洛阳,显然他最终也没能归葬长安,其後裔留在洛阳的可能性最大。可见,魏徵族裔已呈分化态势,嫡裔留居长安奉祀魏徵,支裔多迁居洛阳,但大体上没有离开两京这个最核心的地区,这会给魏徵後裔藉由祖先的名望在仕途上的发展带来便利。不过,一旦政局变化,聚居两京者首当其冲。安史之乱中,来不及逃走的皇亲贵戚、憅旧子孙出仕安禄山政权的大有人在,史书对此多有记录,无烦赘述。以魏徵的名望,其後裔自然逃不过被胁迫为官的厄运,《魏系墓志》言:“先朝憅德之胤,半仕穹庐,而公迫於为(伪)庭,蒙死称疾。”大概是讬病躲过一劫。代宗宝应中(762—763),魏殷去世,官止蔡州汝阳令,却被追赠颖州刺史。魏系是魏殷的第三子,卒於大历十三年(778),终年51岁,以此推算,他生於开元十六年(728)。据贾志刚先生的考证,他在永泰元年(765)之後当上大理评事(42),当时是37岁左右。《世系表》还载有魏殷的另外三子,分别是:魏明,监察御史;魏隋,蓬州刺史;魏万,兼御史中丞。如果我们相信《世系表》的记载,那么魏殷就可能是因魏隋或魏万而获得追赠的。但撰者张莒在《魏系墓志》裏通篇表达了对於魏徵後裔官位不显的不满,只提到了帮助葬事的季弟魏暐,丝毫不见其他兄弟的影子,魏殷的子辈中此时应该尚未有身居显赫者。所以,魏殷的赠官不是源於子辈,笔者以为,魏徵孙子的身份,加上其在安史之乱中不屈从於伪庭,忠於唐王室,这或许是代宗额外追赠的原因。之前,同出於钜鹿魏氏的开元宰相魏知古的四子魏珏出仕大燕政权(43),二者形成了强烈反差,对魏殷的追赠,在某种程度上会起到褒崇忠直、奖励人心的作用。

尽管如此,魏系之後的仕途并无值得大书特书之处,他一生历大理评事、大理司直、邓州南阳令、襄州襄阳令,晚年才当上河南府伊阙县令这样的六品官。张莒对此极为不满,其言曰:

皇唐历祚九叶,仅百七十年,虽神祇历数之运,保在天命,而深源固本之道,动自文贞。纵子孙之龊龊常才,尚宜赏延邑食,世世无绝,况贞固弘朗之器,而不及大位者乎?为後之□国者,旷是大体也,为文贞谦让之德,而授之子孙欤!

此时的张莒,进士及第而尚未出仕(44),但他对魏徵的功绩给予了超乎寻常的肯定,认为李唐之所以能保有天下,除了天命外,“深源固本之道,动自文贞”,这是高宗以後从未有过的评价高度。那么,张莒所谓魏徵的“深源固本之道”是什麽?

笔者以为,这其实就是贞观初魏徵力主施行的王道政治。贞观初,朝廷对於治国方略曾有过一场争论,太宗最後接受了魏徵行“王道”的主张,经过几年的努力,国力蒸蒸日上(45)。魏徵所谓的“王道”,就是以道德、仁义治国,这在贞观十一年(637)的系列上疏中有较为明确的表述,他说:

臣闻求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源;思国之安者,必积其德义。源不深而望流之远,根不固而求木之长,德不厚而思国之理,臣虽下愚,知其不可,而况於明哲乎!(46)

又言:

臣闻道德之厚,莫尚於轩、唐;仁义之隆,莫彰於舜、禹。欲继轩、唐之风,将追舜、禹之迹,必镇之以道德,弘之以仁义,举善而任之,择善而从之。不择善任能,而委之俗吏,既无速度,必失大体,惟奉三尺之律,以绳四海之人,欲求垂拱无为,不可得也。故圣哲君临,移风易俗,不资严刑峻法,在仁义而已。故非仁无以广施,非义无以正身。惠下以仁,正身以义,则其政不严而理,其教不肃而成矣。然则仁义,理之本也;刑罚,理之末也。为理之有刑罚,犹执御之有鞭策也,人皆从化,而刑罚无所施;马尽其力,则有鞭策无所用。由此言之,刑罚不可致理,亦已明矣。(47)

这种强调王道教化的政治理念其实一直是儒家的传统,魏徵的论调并无多少新奇之处,却正符合唐初抚民以静、无为而治的现实,在当时收到了很好的效果。所以,当突厥破灭之後,太宗曾经对群臣说:

贞观初,人皆异论,云当今必不可行帝道、王道,惟魏徵劝我。既从其言,不过数载,遂得华夏安宁,远戎宾服。突厥自古以来,常为中国勍敌,今酋长并带刀宿卫,部落皆袭衣冠。使我遂至於此,皆魏徵之力也。

他又称赞魏徵:

玉虽有美质,在於石间,不值良工琢磨,与瓦砾不别。若遇良工,即为万代之宝。朕虽无美质,为公所切磋,劳公约朕以仁义,弘朕以道德,使朕功业至此,公亦足为良工尔。(48)

可见贞观前期,太宗是全盘接受了魏徵王道教化的政治主张,对於魏徵的地位也从不讳言。贞观十一年以後,太宗功业既成,王道政治渐渐松懈,以至於魏徵接连上疏,重提礼义治国,言辞甚为激烈,但太宗优容之,从未抹杀魏徵的功绩。贞观十二年(638),太宗宴请群臣,再次提到魏徵的功劳:

贞观以前,从我平定天下,周旋艰险,玄龄之功无所与让。贞观之後,尽心於我,献纳忠谠,安国利人,成我今日功业,为天下所称者,惟魏徵而已。(49)

著意将贞观时期魏徵的历史地位超拔於众人之上。可惜贞观十七年七月以後,随著魏徵碑被踣倒,君臣间关於“深源固本之道”的探寻逐渐无人问津了。张莒对於魏徵的评价却完全逸出常人,并不著眼於谏臣形象,而是将之与唐王朝的兴亡联系起来,这或许与当时的社会背景有关。

安史之乱後,朝臣纷纷反思叛乱发生的原因,相当一批人把矛头指向了当时的選士制度。代宗宝应二年(763)六月,礼部侍郎杨绾上疏请废明经、进士、道举,恢复察举孝廉。他认为,上述诸种皆不合古制,且带来种种弊端,“欲其返淳朴,怀礼让,守忠信,识廉隅,何可得也”!要趁天下大乱之後重新理清,方能致“太平之政”,如此,“数年之间,人偷一变,既归实学,当识大猷,居家者必修德业,从政者皆修廉耻,浮竞自止,敦庞自劝,教人之本,实在兹焉”。此论得到了不少朝臣的赞同,“给事中李广、给事中李棲筠、尚书左丞賈至、京兆尹兼御史大夫严武所奏议状与绾同”。贾至进一步指出:

四人之业,士最关於风化。近代趋士,靡然向风,致使禄山一呼而四海震荡,思明再乱而十年不复。向使礼让之道弘,仁义之道著,则忠臣孝子比屋可封,逆节不得而萌也,人心不得而摇也。(50)

这次改革选举制度的讨论代表了安史之乱後相当一批人的看法,他们将叛乱与“风化”联系在一起,认为必须加强教化,崇尚实学,方能稳固人心,他们对於仁义、礼让、德业的推崇,其实是对儒家传统道德的回归,而此时所处大乱之後民生凋敝、百废待兴的社会现实,与唐初又颇有几分相似。或许,正是这样的历史背景,使得张莒重新发现了魏徵“王道政治”的价值,所以才特别予以表彰。然而,这仅仅是一个前乡贡进士在撰写墓志时的愤慨之语,或者也正是魏徵後裔们的不满,因为官方层面对於魏徵并没有多少实质性的尊崇举动。魏氏寝堂火灾事件之後,随著玄宗励精图治之心懈怠,德消政易。开元十七年(729),吴竞进呈《贞观政要》,希望玄宗能“克遵太宗之故事”,玄宗非但对这本书不予理睬,还将吴竞贬为荆州司马,《贞观政要》一书虽未遭到禁毁,但在玄宗一朝实录及代宗以前的官方史籍中均无记载(51)。至德元年(756)七月,肃宗在即位诏书中称“所有弹奏,一依贞观故事”(52),十月驾幸彭原郡的诏书中也说“开谏诤之路,依贞观故事”(53),这毋宁视作是一种挽回人心的姿态,一种政治宣传的举动。代宗虽然给予魏殷额外的追赠,史料也记载大历六年(771)四月亲试举人时,“时方炎暑,帝具朝衣永日,危坐读太宗《贞观政要》”(54),但代宗一朝并未有遵奉“贞观故事”的记载,“王道政治”在内忧外患的严酷形势下反倒显得是那么的不合时宜。

《魏系墓志》使我们看到,开元中期至德宗即位前,魏徵的政治遗产越来越受统治核心层的冷落,与贞观十七年之前相比,不啻天壤之别,其後裔也只是以普通的先朝宰臣子孙的身份在宦海中浮沉,并无太多的优待之处。

三

德宗的即位诏书裏提到:“宪官、谏官、常参官,每政事错综,仰面折廷争,无有所隐,宪司弹奏,一依贞观故事。”(55)虽与肃宗当年的即位诏书相似,但时过境迁,意义又不同。此时,安史之乱已经平定,唐王朝的统治也逐渐稳定,德宗胸怀大志,一副振兴的气象,重擎贞观旗帜亦是凝聚人心的有效手段。不过,对魏徵的态度颇有戏剧性。当年六月,吏部委托史馆检勘武德以来实封陪葬配饗功臣们名迹崇高者,赐一子正员官。史馆初定的名单分为三等,魏徵竟然都不在其列。这个名单引起了其他一些功臣子弟的不满,“数讼於朝”,经过尚书省官员与史官的再次核议,将三等省并为二等,到建中元年(780)十二月产生了新的名单,魏徵方列在房玄龄、杜如晦、萧瑀、高士廉之後,居宰臣一等第五位(56),这是高宗以後官方首次明确给予的定位。

德宗对於魏徵的看重主要是在君臣关系上。贞元元年(785),马燧平定河中,德宗赐予御撰《宸扆》、《台衡》二铭并序,其《台衡铭》有云:

汉高既兴,萧、曹亦彰。烈烈我祖,膺期而昌,剗滅群凶,砥平四方。惟卫及英,启辟封疆;曰房与杜,振理维纲;亦有魏徵,忠謩昂昂。伟兹众材,为栋为梁,荡荡巍巍,邦家有光。是知道之废兴,系于时主,主之得失,资于台辅。(57)

贞元九年(793)七月,杜希全将赴灵州,德宗著《君臣箴》赐之,有云:“在昔稷、契,实匡舜、禹;近兹魏徵,佑我文祖,君臣协德,混一区宇。”(58)可见在德宗的眼裏,魏徵是君臣合心的臣子典范。这个形象其实早已根植人心,除了前举开元时期张说、严从的言论外,柳芳谓“徵死,知不知莫不恨惜,以为三代遗直”(59);高适称“道光先帝业,义激旧君恩”(60);德宗朝对唐王室有“再造之功”的李晟也曾对侍从说过:“魏徵能直言极谏,致太宗於尧、舜之上,真忠臣也,仆所慕之。”李晟後来入相,对德宗多有匡正,史书称赞他能“尽大臣之节”(61)。但由帝王作出评价,这在太宗以後是第一次。我们细审君臣的这些评价,可以发现,後人更多地是记住了这位铮铮谏臣的忠直及其与太宗之间无隙的君臣关系,也就是说,太宗舆魏徵间的“君明臣直”成为了一种政治符号,是可资利用的政治资源。这会给魏徵的後裔带来什么样的影响?

建中元年定国初以来宰臣位次,按照规定,入选者可给予一子正员官,如无意外,在长安的魏徵嫡裔中当有一人获此殊典,但这似乎不能扭转家族整体走向没落的趋势。魏徵嫡裔们生活贫困,到玄孙魏稠时,不得不把永兴坊故宅质卖与他人,子孙流散。故宅後又经几次转卖,析为九家。元和四年(809)闰三月,淄青节度使李师道上疏,愿意出私财六百万赎魏徵故第,还其子孙。宪宗本打算答应李师道的请求,令白居易草诏,但白居易抗旨状称:

臣伏以魏徵是太宗朝宰相,尽忠辅佐,以致太平。在於子孙,合加优恤。今缘子孙穷贱,旧宅典卖与人。师道请出私财收赎,却还其後嗣,事关激劝,合出朝廷。师道何人,辄掠此美?依宣便许,臣恐非宜。况魏徵宅内旧堂,本是宫中小殿,太宗特赐,以表殊恩。既又与诸家不同,尤不宜使师道与赎。计其典卖,其价非多,伏望明敕有司,特以官钱收赎,使还後嗣,以劝忠臣,则事出皇恩,美归圣德。(62)

白居易的理由主要是两点。第一,优恤先朝功臣本是朝廷之事,李师道此举有僭越之嫌;第二,魏徵故宅内有太宗特赐建的寝堂,事关皇家恩典,尤不能假手臣下。第二个理由与当年魏氏寝堂火灾之後,玄宗令百官赴吊有异曲同工之处。从中可以知道,由於有了太宗“殊恩”这重光环,魏徵与其故宅其实已经融为一体,官赎故宅赐还子孙,就是对於魏徵这位先朝功臣的尊崇,也即所谓的“事关激劝”、“以劝忠臣”。宪宗最後接钠了白居易的意见,出内库钱二百万将故宅赎回,赐还魏徵後裔魏稠、魏善、魏冯等人,禁止质卖(63)。魏冯,笔者怀疑即上举魏氏第五代中的魏馵。魏驹(驲?)、魏馵、魏凭的名字都从“马”,《先庙碑》在记录魏謩父亲名字的时候不至於出错,故“冯”、“凭”必是“馵”之误,而从时间上推测,魏馵主要活动在元和年间,也许此时他正好在殿中侍御史或大理司直任上,又恰好在长安,同是魏徵後裔的身份使他有幸共沐皇恩。

为了扩大影响、奖励忠直,元和五年(810)的进士科考试还以“恩赐魏文贞公诸孙旧第以导直臣”作为诗题,留存於世的有陈彦博和裴大章所作两首,均属赞颂魏徵忠贞之作(64)。可以想见,此事必然对于当时的士大夫阶层有所触动,加上宪宗以复贞观、开元之盛为己任,故颇留意太宗、玄宗时期的理乱得失,这无疑会影响到时人对於魏徵的评价。比如吕温在其著名的《淩烟閣勋臣颂》裏是这样颂扬魏徵的:

堂堂魏公,崇节大志。乔干直耸,摩天自致。遭风云时,得霸王器。一言委质,有死无贰。抚我则后,各尽其志。沉浮变通,吾道不穷。龙战既息,皇建其极。俾补袞职,其绳则直。谔谔嶷嶷,危言正色,保太宗德。弼违替否,日月不蚀。黜汉霸杂,行周王道。人或有言,秉德不挠。礼兴乐崇,德洽道丰。保合太和,昭明有融。起四年中,复三代风。言出化成,神哉厥功。尹躬佐商,有耻於汤。公以其心,匡饬圣唐。为唐宗臣,致唐无疆。致唐无疆,永式万邦。(65)

其语调不可谓不高,特别是最後两句“为唐宗臣,致唐无疆。致唐无疆,永式万邦”,可与之前张莒的评价相得辉映。这显示了德宗以降,重建秩序、中兴大唐成为王朝共识的大背景下,魏徵的历史价值重获统治核心层的认可。

魏徵历史地位的重新提升,给处於困境中的嫡裔们带来了命运的转机。除了重回故宅居住外,他们在仕途上也有了明显起色。敬宗宝历元年(825)正月,“以前右补阙魏猗为湖州司马。猗,文贞公徵之孙也。朝廷以忠贤之後,宠为谏官。猗病,不克拜,故有是命”(66)。《先庙碑》记载故宅被卖後专门提到“元和□兴□猗,猗後为右补阙”,所指应是赎回故宅一事,宅第必定仍由嫡裔居住,故魏猗很可能是魏稠之子,借助先祖的热望,他得到了右补阙一职,後又改任湖州司马。

在中晚唐诸帝中,文宗对魏徵最为尊崇,这为魏氏中兴创造了机会。大和二年(828)十月,“授故侍中魏徵四代孙可则邓州南阳县尉”,诏书中宣称是因为祖先“清风余祉,宜及乎後昆”(67)。大和七年(833),魏徵五世孙魏謩登进士第,被同州刺史杨汝士辟为长春宫巡官。九年(835)九月,杨汝士入为户部侍郎,当时文宗“因读《贞观政要》,思文贞公魏徵之德,访其後”,杨汝士趁机推荐了魏謩,十月,擢右拾遗,“不次用之”(68)。文宗对魏徵後裔的接连优待绝对不是心血来潮,此前的七月,御史大夫李固言入相,制书开头就说:“惟昔太宗聪明睿圣,克致治平;惟魏徵左右文祖,叶建皇极。矧朕寡薄,思绍丕烈,旁求魏徵之比,寘诸岩廊,庶裨不逮,用底於道。”(69)可见文宗内心急切地想复制如太宗与魏徵那样的君臣关系。魏謩的表现没有让文宗失望,很快就展示出了不畏权贵,敢於进谏的个性,他因此得以超授右补阙,诏书中写道:

昔乃先祖贞观中谏书十上,指事直言,无所避讳。每览国史,未尝不沉吟伸卷,嘉尚久之。尔为拾遗,其风不坠,屡献章疏,必道其所以。……噫!人能匪躬謇谔,似其先祖;吾豈不能虚怀延纳,仰希贞观之理欤?

文宗甚至对宰臣说:“昔太宗皇帝得魏徵,裨补阙失,弼成圣政。我得魏謩,於疑似之间,必能极谏。不敢希贞观之政,庶几处无过之地矣。”(70)将自己得魏謩比於太宗得魏徵。然而,文宗所处的时代毕竟不能与太宗同日而语,宦官的掣肘、党争的激烈,一点点吞噬著文宗的满腔抱负,他对贞观的憧憬只能系於“极谏”上。受此鼓励,魏謩忠实地履行著进谏的职责,两三年间即从右补阙迁起居舍人兼弘文馆直学士,又超拜谏议大夫(71),连升了十三级,大大超出常规的升迁年限,这自然是得益於文宗的格外垂青。这份恩典也播撒到了其他魏氏子孙身上,开成三年(838)四月,之前获授邓州南阳县尉的魏可则迁任櫟阳县尉,“时帝於阁内召起居舍人魏謩对间文贞之畴绩,因访其族裔,故有是命”(72)。

文宗与魏謩都有意无意地在模仿当年的“贞观故事”,最鲜明的一个例子便是观起居注。文宗想看魏謩所撰起居注,派人索取,魏謩奏曰:

“自古置史官,书事以明鉴诚。陛下但为善事,勿畏臣不书。如陛下所行错忤,臣纵不书,天下之人书之。臣以陛下为文皇帝,陛下比臣如褚遂良。”帝又曰:“我尝取观之。”謩曰:“由史官不守职分,臣岂敢陷陛下为非法?陛下一览之後,自此书事须有回避。如此,善恶不直,非史也。遗後代,何以取信?”乃止。(73)

这很容易让人联想起当年唐太宗欲观起居注却遭到褚遂良拒绝一事,魏謩的话中也是以此来劝阻文宗的。另据韦绚的记载:

时文宗稽古尚文,多行贞观开元之事。妙选左右史,以魏暮为右史,俄兼大谏,入阁秉笔,直声远闻。帝倚以为相者,期在旦暮,对敭进谏,细大必行,公望美事,朝廷拭目以观文贞公之风采。会文宗晏驾,时事变移,遂中辍焉。(74)

可见,君臣双方非常有默契地共同缔造著新时期的“贞观故事”。甘露之变後的文宗已经不是即位之初踌躇满志的新君了,他对魏謩的看重,在笔者的眼裹,更像是对贞观时代的眷恋,是对自己慢慢流逝的抱负的回望。或许,在与魏謩一次次“进谏”与“纳谏”的过程中,文宗才能真切感受到自己追慕贞观之风的抱负未曾逝去,这其实也能反襯出魏徵在文宗心目中的重要地位。

然而,魏謩虽能像先祖那样极谏,却无法做到公正无私,其快速升迁除了文宗的优遇外,与当时的党争也有著密切的关系。史载:“謩初立朝,为李固言、李钰、杨嗣复所引,数年之内,至谏议大夫。”(75)显然,若没有这些牛党人物的帮忙,即便文宗再赏识魏謩,他的仕途未必能如此顺畅。可惜这段君臣间的蜜月期随著文宗的去世戛然而止,武宗即位後贬斥牛党,魏謩自然不能幸免,被贬为信州长史。

需要指出的是,武宗对魏謩的贬斥纯粹出於党争因素,并未影响到魏徵的地位。会昌四年(844)七月,武宗敕淮南监军选扬州倡女善为酒令者十七人进宫,监军请节度使杜悰同选,遭到拒绝,此事被报告给了武宗,武宗非但没有责怪,还认为杜悰“不徇监军意,得大臣体,真宰相才也”,杜悰因此入相,面谢之时,武宗劳之曰:“卿不从监军之言,朕知卿有致君之心,今相卿,如得一魏徵矣!”(76)可见“魏徵”作为忠直形象的符号早已深入人心。有意思的是,当时社会上还出现了伪讬魏徵後裔的现象。元和九年(814),宣州司功参军魏邈卒,长子魏匡赞撰写的墓志铭裏是这样叙述其先世的:

大人讳邈,字仲方,其先钜鹿人,寄居於京兆府咸阳县積代矣。顷因禄山暴逆,銮舆南征,畿甸士庶,皆为俘馘,由是图籍毁致,旧业烟烬,不可复知先人之事也,此无以述。(77)

到了会昌四年(844),魏邈妻赵氏卒,季子魏齐贡请王俦撰写的墓志裏再次叙述魏邈先世,则变成了:

公讳邈,字仲方,《世本》云:秦改魏为钜鹿郡也。後徙家於山南,今则洋州兴道人也。昔周建侯王,是称磐石;国命良相,諡曰文贞公。洎枝派初分,導自洪源之注;兰荪并振,时为铨藻之芳。”(78)

墓志对於祖先谱系的攀附本来十分普遍,魏匡赞为父亲写墓志铭,却“不可复知先人之事”,虽然他的藉口是安史之乱导致文献丧失,我们宁可相信其祖先本就无足称道。三十年之後,由外人撰写的墓志却声称是魏徵後裔,这很可能是出自魏齐贡的授意。据墓志记载,元和九年,魏邈三子中,匡赞、文质都还只是三卫出身,只有齐贡拜兗州都督府参军,当时对魏徵後裔的优待力度尚不明显。可能随著文宗时期力度的加强,影响到了普通士人。到赵氏去世时,匡赞是前任剑州普安县主簿,文质是梓州永泰县令,齐贡则是前任延州丰林县令,晋升的願望会更加强烈,他们或许希望通过攀附魏徵後裔的身份来为自己今後的仕途生涯打开一条通衢大道。

宣宗大中二年(848),魏謩回到了阔别已久的长安,很快便迁御史中丞,又兼户部侍郎,判本司事。五年(851)十月,以本官同平章事(79),备位宰相,最终完成了魏氏中兴。宣宗每曰:“魏謩绰有祖风,名公子孙,我心更重之。”(80)可知其之所以重用魏謩,除去牛党这一因素外,似乎从魏謩的身上还能看到魏徵的影子。

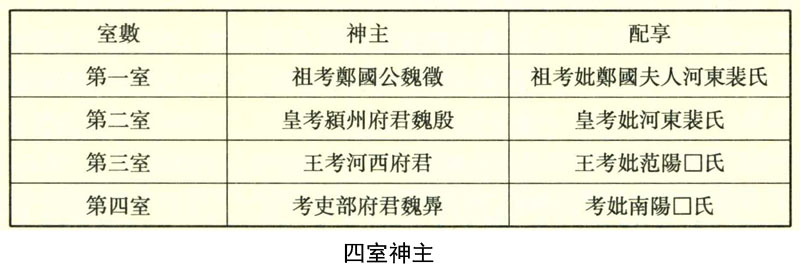

魏謩一朝荣登相位,立即开始修缮家庙,这是重塑家族形象、振聩家声的重要举措。据《先庙碑》记载,魏徵生前曾在昌乐坊建有家庙。按照礼制的规定,只有魏叔玉嫡子一系方有权在家庙中祭祀魏徵,其余各房只能是陪祀。由於叔玉一系早已没落,子孙贫困,加上魏徵配飨太宗庙,估计家庙早已破败,谈不上祭祀。魏叔琬一系未曾单独建立家庙,魏謩此时的官职是中书侍郎(正三品),符合建家庙的资格,不过祭祀的对象只限於曾祖魏殷、祖父河西府君和父亲魏馵三代。从《先庙碑》的记载来看,魏謩没有另觅新址建庙,而是修葺了原来的魏徵家庙,且供奉了四室神主(见下表):

这明显是逾制了,因为只有二品以上才能立四庙。虽然礼仪上的逾制在中唐以後十分普遍(81),但家庙的修建需要上奏皇帝批准(82),因此很难出现违制的情形。大中五年四月,武昌军节度使韦损上奏请立家庙,得到批准,在礼官的建议下,韦损在高祖韦凑家庙的原址上另立新庙。韦凑虽然是始封祖,属於百代不迁,但因嫡系没落导致庙祀废绝,而韦损非嫡裔,所以不能祭祀韦凑(83)。魏謩的情况如出一辙,如果他只是修葺了魏徵家庙,那么祭祀权只能掌握在叔玉一系手上;现在他不但修葺故庙,还将自己的直系三代祖先祔於庙中祭祀,显示是要建立起以他为始祖的家庙,换言之,魏謩所建家庙与贞观中魏徵所立家庙在摆制上本无关系。但现实情况是,魏謩在其家庙中又祭祀了魏徵。以正三品的品位,魏謩本就没有资格立四庙;即便以後他官居二品以上,非嫡裔的身份也不可能让他在自己的家庙中祭祀魏徵。所以,从制度规定上判断,魏謩是不能将魏徵神主放进自己家庙的。奇怪的是,魏謩事先徵询过礼官的意见,《先庙碑》裏说:“吾非达礼,必稽于有司。□□太常,顺考礼令,酌损前文,版勋劳*”还举行了很隆重的祔庙仪式,显然是获得了宣宗的批准。根据笔者的统计,唐代绝大多数官员是在官至三品时才立家庙(84),以三品官得立四庙,整个唐代仅此一例,这种情况除了宣宗特别恩准之外,别无他解。魏謩既然将魏徵作为始祖来祭祀,等於放弃了自己作为百代不迁始祖的身份,其实是冒领了嫡裔的地位。因此,他所修葺的家庙,依旧是魏徵家庙,而非魏謩家庙。所以,我们可以认为,魏謩重修魏徵家庙,表面是家族中兴的再现,实质上是对家族内部权力格局的重新配置,原本属於支裔的魏謩一系藉由官位的显赫完成了“夺宗”的过程,成为魏氏大宗(85)。

大中十二年(858)十二月,魏謩卒,魏氏的中兴之旅告一段落。史书记载其子魏潜“历显官”(86),但具体情况已无从查考。根据以上的讨论,笔者重新列魏徵後裔世系如下:

五

“贞观之治”作为政治清明、君臣关系融洽的典范,一直以来都受到历代统治者的尊崇,这裏面除了唐太宗以民为本、克已纳谏外,自然少不了魏徵的忠直极谏。可以说,贞观十七年以前,太宗与魏徵之间这种“君明臣直”的形象已经定型。十七年以後,太宗亲手砸碎了魏徵这枚铜镜,自此,官方层面回避了对於魏徵历史地位的评价。

魏徵清贫,其家又无累世官宦的冠冕作为後盾,一旦失去皇帝的青睐,家族就会迅速走向败落。笔者认为,魏徵留给後裔的遗产主要是两份。第一,是忠直极谏的臣子本色,这是他在唐初特殊的政治环境下安身立命的根本,也是彰显其价值的最有力方式。可惜的是,他的早期子孙中,无人继承这一遗产,叔琬、叔璘、叔瑜、魏华都以书法显於当时,嫡裔则很快没落下去。魏徵留给後裔的第二个遗产是包含了太宗特赐建寝堂的故宅,有赖於这座寝堂的存在,世人才会时不时地记起生活在其中的魏徵後裔们,他们也能偶尔沐浴到皇恩。从某种意义上说,魏氏寝堂就是太宗与魏徵君臣关系的“纪念碑”,蕴含著强烈的象徵意味。後者本质上是植根於前者的,是前者的外在表现。与唐初功臣集团中长孙无忌、房玄龄、杜如晦等讲求实效的政治家不同,魏徵“很少参与实际的行政和决策工作”,他“一直以一个不屈不挠的道德家和无所畏惧的谏诤者而著称”,也因此成为“太宗时期政治特色的一个象徵,这个特色就是君臣以诚相待,彼此坦率地交换意见”(87)。随著时光的流逝,房、杜等人的事功逐渐淡去,魏徵“谏臣”的形象因完全符合儒家的道德观念而凸显出来,他受到了士人阶层的盛赞,并成为“贞观故事”中极其重要的内容。在高宗、武则天时期即有专门记载其事迹的书籍出现,计有敬播《文贞公传事》、刘祎之《文贞公故事》、张大业《魏文贞故事》、王方庆《魏文贞故书》、《文贞公事录》等(88)。

从中宗到玄宗开元前期,由於“贞观故事”成为朝野共用的一种重要政治资源,官方开始主动提升魏徵的历史地位。此时,统治者对魏徵的理解基本集中在“忠直”上,认为臣下敢於进谏、皇帝勇於纳谏,这就是恢复“贞观故事”了,也就是说,“贞观故事”变成了一种符号,与此相适应,魏徵也被符号化了。这势必造成一种可以预见的後果:一旦皇帝对“贞观故事”不再感兴趣,官方对於魏徵历史地位的评价自然会下降。开元中期至德宗即位前,魏徵就处於这样的境遇。当然,他毕竟是道德的楷模,统治核心层对他的冷遇并未影响一般士人对他的钦慕,张莒在《魏系墓志》中对魏徵的盛誉正说明了这一点。德宗以後,由於局势的变化,魏徵的历史价值再次凸显出来,“君明臣直”进一步被符号化。随著宪宗、文宗、宣宗几任皇帝都孜孜於恢复贞观、开元之盛,魏徵具有“匡君之大德”(89),其“致唐无疆”的历史地位也被推向高峰。此时,其五世孙魏謩的出现恰好迎合了皇帝翘首企盼新时期“魏徵”的心理,由此带来了魏氏家族的中兴。

隋唐之世,随著门阀势力的逐渐萎缩,当朝官品成为家族繁盛的最重要保障,然能跻身高位者,藉由事功、军功等因素,种种不一,功臣後裔走向衰微本属常态,魏氏家族在唐前期的发展状况亦印证了造一点。然而,其家族的兴衰又天然地与先祖魏徵密不可分,究其根源乃在於“魏徵”被符号化,变成了一种政治资源,这是其家族区别於其他功臣家族的地方。因此,忠直、极谏是魏氏兴衰的关键,从这个意义上讲,魏徵其实一直都没有离开过他的子孙们,他的遗泽长久地惠及了子孙!

(附记:本文初稿完成後,得到项目组诸位成员的讨论、指正,在此谨致谢枕。文中若有错漏之处,概由本人负责。本文原载荣新江主编《唐研究》第17卷,北京大学出版社,2011年。作者游自勇,首都师范大学历史学院教授。)

① 本文为教育部人文社科重点研究基地北京大学中国古代史研究中心和西安大唐西市博物馆共同主持的“《大唐西市博物馆藏墓志》整理与研究”项目、国家社会科学基金项目“隋唐长安社会文化的研究”(09BZS009)的成果之一;文中所引大唐西市博物馆藏墓志的录文、点校等工作,皆属于西市墓志项目的集体研究成果。

② 较为重要的论著有:Howard J.Wechsler,Mirror to the Son of Heaven:Wei Cheng at the Court of T'ang T'ai—tsung,New Haven:Yale University Press,1974;吴枫《魏徵》,黑龙江人民出版社,1979年;瞿林东《评〈隋书〉史论》,原刊《历史研究》1979年第8期,此据同作者《唐代史学拾稿》,北京师范大学出版社,1989年,第173—188页;宋国柱《魏徵》,中华书局,1980年;许道勋、赵克亮《魏徵与唐初政治》,《陕西师范大学学报》1981年第2期,第38—46页;刘荫柏《魏徵与唐太宗关系辨》,《复旦学报》1983年第2期,第103—105页;谢保成《论魏徵与〈隋书〉的进步历史观》,《华南师范大学学报》1986年第1期,第43—50页;牛致功《魏徵的史毕地位》,《史学月刊》1988年第2期,第22—28页;黄伟《君明臣直别议——试辨唐太宗与魏徵的关系》,《人文杂志》1993年第3期;卢华语《论魏徵的治国理论》,《首都师范大学学报》1997年第4期,第32—37页;王万盈《李世民与魏徵关系新论》,《西北师大学报》2002年第5期,第100—104页。

③ 《旧唐书》卷七一《魏徵传》,中华书局,1975年,第2561页;《新唐书》卷九七《魏徵传》,北京:中华书局,1975年,第3880页;《册府元龟》卷三一九《宰辅部·褒寵》二,北京:中华书局,1960年,第3770页上;《资治通鉴》卷一九六,贞观十七年正月戊辰条,中华书局,第6184页。

④ 《册府元龟》卷四〇《帝王部·文学》,第451页上。

⑤ 《旧唐书》卷七一《魏徵传》,第2562页;《新唐书》卷九七《魏徵传》,第3881页;《册府元龟》卷一八一《帝王部·疑忌》,第2178页下;《资治通鉴》卷一九七,贞观十七年七月辛卯条,第6202页。

⑥ 《新唐书》卷九七《魏徵传》,第3881页;《资治通鐾》卷一九八,贞观十九年十月丙申条,第6230页。

⑦ 张沛编著:《昭陵碑石》,西安:三秦出版社,1993年,第6页。关于《魏徵碑》,欧阳修的《集古录目》最早著录,南宋陈思纂辑《宝刻丛编》卷九引《集古录目》云:“唐赠司空魏郑公碑唐太宗御製并书。徵,字玄成,钜鹿曲阳人,位至大子太师,赠司空,諡曰文贞。碑以由观十七年正月立。”(《石刻史料新编》第1辑第24册,新文丰出版公司,1982年第2版,第18244页上)《金石录》作:“唐魏郑公碑大宗御製并行书。贞观十七年正月。”(赵明诚撰,金文明校证《金石录校证》卷三,桂林:广西师范大学出版社,2005年,第51页)之後,明代于弈正《天下金石志》(《石刻史料新编》第2辑第2册,台北:新文丰出版公司,1979年,第838页下)、清代舒其绅修,严长明纂《(乾隆)西安府志》卷七三《金石志》(《中国地方志集成·陕西府县志辑》第2册,南京:凤凰出版社,2007年,第232页)亦有著录,提供的信息不超过以上两种。

⑧ 《旧唐书》卷七一《魏徵传》,第2562页;《新唐书》卷九七《魂徵傅》,3881页;《新唐书》卷七二中《宰相世系二中》,第2658页。

⑨ 《唐会要》卷二一《陪陵名位》,上海古籍出版社,2006年新1版,第481页。

⑩ 王昶:《金石萃编》卷一一七《魏公先庙碑》,中国书店影印,1985年,葉8。

(11) 张说:《夏州都督太原王公神道碑》,《文苑英华》卷九一三《碑》,中华书局影印,1966年,第4805页上;《新唐书》卷一一一《王方翼传》,第4136页。

(12) 《旧唐书》卷七一《魏徵传》,第2562页;《新唐书》卷九七《魏徵传》,第3881页。另据《朝野佥载》记载:魏仆射子名叔麟,谶者曰:“‘叔麟’,反语‘身戮’也。”后果被罗织而诛。见张鷟撰,赵守俨点校《朝野佥载》卷一,北京:中华书局,1979年,第12页。《雍录》也载,武后时有庆山涌出,“其时有给事中魏叔璘者窃为戏言曰:‘此平地生骨堆耳。’后闻,赐叔璘死”。见程大昌撰,黄永年点校《雍录》卷四“兴庆池”条,北京:中华书局,2002年,第81页。二者所记当为一事,或可为叔麟之死补充一点细节之处。

(13) 张说《唐故豫州刺史魏君碑》,《全唐文》卷二二七,北京:中华书局,1983年,第2296页下。

(14) 《宝刻丛编》卷八引《集古录目》,第18222页下;《金石录校证》卷五,第85页。

(15) 张说完成该碑文後,随信寄给魏华,《与魏安州书》全文如下:“说曰:尊豫州府君德业高远,名言路绝,岂说常词所堪碑纪?比重奉来旨,力为牵缀,亦不敢假称虚善,附丽其迹。虽意简野,文朴陋,不足媚於众眼;然敢实录,除楦酿,亦无愧於连旨。今手写装本,来使斋缣马,何尔疏外?通财不谢,故无辞却。甚热,愿履恒休。张锐白。”见《全唐文》卷二二四,第2265页上。

(16) 墓志拓片见赵君平编《邙洛碑志三百种》,北京:中华书局,2004年,第136页。案:本墓志无首题,编者误作“唐郑华墓志”,气贺泽保规已更正,参《新版唐代墓志所在综合目录(增订版)》,明治大学东アジア石刻文物研究所、汲古书院,2009年,第135—136页。

(17) 《旧唐书》卷七一《魏徵传》,第2562页;《新唐书》卷九七《魏徵传》,3881页;《新唐书》卷七二中《宰相世系二中》,第2658页。

(18) 《宝刻丛编》卷八引《集古录目》,第18220页下—18221页上。

(19) 叔琬、叔璘两房的资料交织在一起,甚为复杂,详见下文的考证。

(20) 《金石录》著录有《唐魏叔瑜妻王夫人墓志》,跋尾云:“夫人,魏叔瑜妻,华之母也。《志》无书、撰人姓名,验其笔法,盖华自书。”见《金石录校证》卷二五,第433—434页。

(21) 郁贤皓《唐刺史考全编》卷一三五《安州(安陆郡)》,安徽大学出版社,2000年,第1828页。

(22) 《邙洛碑志三百种》,第136页;另参《新唐书》卷九七《魏徵传》,第3881页。《旧唐书·魏徵传》写作“太子右庶子”(第2562页),误。

(23) 《新唐书》卷七二中《宰相世系二中》,第2658页。

(24) 《新唐书》卷一九二《忠义中·颜春卿传》,第5532页。

(25) 《唐会要》卷一八《配享功臣》,第428页。

(26) 《唐会要》卷一八《配享功臣》,第429页。

(27) 《新唐书》卷九七《魏徵传》,第3881页;封演撰,赵贞信校注《封氏闻见记校注》卷五《第宅》,中华书局,2005年,第44页。

(28) 如中宗墨敕授方术人郑普思秘书监、叶净能国子祭酒,桓彦范即引“贞观故事”加以反对;睿宗时为金仙、玉真二公主造道观,又复斜封官,辛替否也是引“贞观故事”进谏。分见《旧唐书》卷九一《桓彦范传》(第2930页)、卷一〇一《辛替否传》(第3160页)。

(29) 张说《唐故豫州刺史魏君碑》,第2296页下。

(30) 严从《拟三国名臣赞序》,《全唐文》卷三〇〇,第3048页上。

(31) 《唐会要》卷二一《陪陵名位》,第484页。

(32) 《金石萃编》卷一一七《魏公先庙碑》,叶8。

(33) 张说《唐故豫州刺史魏君碑》,第2296页下。

(34) 赵君平、赵文成编:《河洛墓刻拾零》,北京:北京图书馆出版社,2007年,第446—447页。

(35) 贾志刚:《〈唐魏系墓志〉考释》,杜文玉主编《唐史论丛》第13辑,西安:三秦出版社,2011年,第372—381页。

(36) “逮”,贾志刚录作“建”,误。

(37) “世”,缺末笔,当为避唐太宗讳,下文“猗世穗而不延赏”之“世”同。

(38) “介”,贾志刚录作“彖”,误。

(39) “专”,贾志刚录作“转”,误。

(40) “干”,贾志刚录作“于”,误。

(41) “驹”,贾志刚录作“驲”。

(42) 贾志刚:《〈唐魏系墓志〉考释》,第375—376页。

(43) 冯金忠《墓志所见唐代钜鹿魏氏——以新出〈魏珏墓志〉为中心》,《唐长孺先生百年诞辰纪念国际学术研讨会论文集》,武汉大学,2011年7月4—7日。

(44) 贾志刚:《〈唐魏系墓志〉考释》,第373页。

(45) 参见赵克尧、许道勋:《唐太宗传》,人民出版社,1984年,第97—98页。

(46) 吴竞撰,谢保成集校:《贞观政要集校》卷一《君道》。中华书局,2003年,第17页。

(47) 《贞观政要集校》卷五《论诚信》,第293页。

(48) 《贞观政要集校》卷一《君道》,第36—37页。

(49) 《贞观政要集校》卷二《任贤》,第63页。

(50) 《册府元龟》卷六四〇《贡举部·条制》二,第7676页下;《旧唐书》卷一一九《杨绾传》,第3433页;《旧唐书》卷一九〇中《文苑中·贾曾传附贾至传》,第5030页。有关这场争论的情况,可以参看吴宗国《唐代科举制度研究》,辽宁大学出版社,1992年,第155—158页。

(51) 《贞观政要集校叙录》,《贞观政要集校》,第26—29页。

(52) 《册府元电》卷八七《帝王部·赦宥》六,第1031页下。

(53) 《册府元龟》卷六四《帝王部·发号令》三,第713页上。

(54) 《册府元龟》卷六四三《贡举部·考试》一,第7712页上。案:谢保成先生认为迄今所见最早关于《贞观政要》的记载见於《玉海》卷四九引《会要》,分别是宪宗在元和二年十二月和六年三月读《贞观政要》的记录(《贞观政要集校叙录》,第28页),根据笔者的检索结果,可以提前到代宗时期,故谢先生下文关於吴竞外孙蒋*推荐宪宗读《贞观政要》的论述可能需要修正。

(55) 《册府元龟》卷八九《帝王部·赦宥》八,第1058页上。

(56) 《唐会要》卷四五《功臣》,第942—944页;《新唐书》卷一九一《忠义上》,第5512—5513页。

(57) 《旧唐书》卷一三四《马燧传》,第3699—3670页。

(58) 《旧唐书》卷一四四《杜希全传》,第3922页。本句《唐会要》卷七三《灵州都督府》作:“在昔稷、契,实佐舜、禹。逮兹魏徵,佐我文祖,君臣协德,混一区宇。”第1561页。

(59) 《新唐书》卷九七《魏徵传附魏謩传》“赞曰”,第3885页。

(60) 高適著,孙钦善校注《高适集校注·诗·三君咏》,上海:上海古藉出版社,1984年,第87页。

(61) 《旧唐书》卷一三三《李晟传》,第3674页。

(62) 白居易著,朱金城笺校《白居易集箋校》卷五八《论魏徵旧宅状》,上海:上海古籍出版社,1988年,第3342—3343页。

(63) 《资治通鉴》卷二三七,元和四年闰三月条,第7657—7658页;《册府元龟》卷一四一《帝王部·念良臣》,第1711页上;《唐会要》卷四五《省功臣》,第948页。案:白居易写有《杏为梁》一诗,其中有一句为:“君不见,魏家宅,属他人,诏赎赐还五代孙。”自注云:“元和四年,诏特以官钱赎魏徵胜业坊中旧宅,以还其後孙,用獎忠俭。”(《白居易集笺校》卷四,第244页。)魏徵永兴坊故宅中有太宗特为营建之寝堂,诸家所载相同,宪宗所慾收赎者当为此宅,否则就失去“激劝”的意义了。自注中谓所赎乃胜业坊的魏徵旧宅,不知何据,姑存疑。

(64) 徐松撰,赵守俨点校:《登科记考》卷一八,中华书局,1984年,第649—650页。陈彦博诗云:“阿衡随逝水,池馆主他人。天意能酬德,云孙喜庇身。生前由直道,殁後振芳尘。雨露新恩日,芝兰旧里春。勋庸留十代,光彩映诸邻。共贺升平日,从兹得谏臣。”裴大昌持云:“邢茅虽旧锡,第邸是初荣。迹往伤遗事,恩深感直声。云孙方庆袭,池馆忽春生。古甃开泉井,新禽绕畫楹。自然垂带礪,况复激忠贞。必使千年后,长书竹帛名。”

(65) 《文苑英华》卷七七六《颂》,第4092页上。

(66) 《册府元龟》卷一三一《帝王部·延赏》二,第1580页下。

(67) 《册府元电》卷一三一《帝王部·延赏》二,第1581页上。

(68) 《册府元龟》卷一三一《帝王部·延赏》二,第1581页上;《旧唐书》卷一七六《魏謩传》,第4567页;《新唐书》卷九七《魏徵传附魏謩传》,第3882页。

(69) 《册府元龟》卷七四《帝王部·命相》四,第850页上。

(70) 《旧唐书》卷一七六《魏謩传》,第4568页。

(71) 《册府元龟》卷五四九《谏诤部·褒赏》,第6596页下—6597页上。

(72) 《册府元龟》卷一三一《帝王部·延赏》二,第1582页上。

(73) 《旧唐书》卷一七六《魏謩传》,第4569页。

(74) 《刘宾客嘉话录》,此据唐兰《〈刘宾客嘉华录〉的校辑与辨伪》,《文史》第4辑,北京:中华书局,1965年,第91页。

(75) 《旧唐书》卷一七六《魏謩传》,第4569页。

(76) 《资治通鉴》卷二四七,会昌四年七月条,第8001—8002页。

(77) 《唐代墓志汇编》元和082,上海古藉出版社,1992年,第2006页。

(78) 《唐代墓志汇编》会昌045,第2243页。有关这两方墓志的考订,可参看陆增祥《八瓊室金石补正》卷六九、卷七四,文物出版社影印,1985年,第476页上—477页下、511页下—512页下。

(79) 《新唐书》卷六三《宰相世系表下》,第1731页。

(80) 《册府元龟》卷三一七《宰辅部·正直》二,第3752页上;《旧唐书》卷一七六《魏謩传》,第4571页。案:《旧唐书》省一“每”字。

(81) 相关讨论参见姜伯勤:《王涯与中唐的令与礼》,《中国古代社会研究——庆祝韩国磐先生八十华诞纪念论文集》,厦门大学出版社,1998年,第47—61页;黄正建《王涯奏文与唐校期车服制度的变化》,荣新江主编:《唐研究》第10卷,北京大学出版社,2004年,第297—328页;又收入同作者主编《中晚唐社会与政治研究》,中国社会科学出版社,2006年,第370—411页。

(82) 拙作《礼展奉先之敬——唐代长安的私家庙祀》,荣新江主编《唐研究》第15卷,北京大学出版社,2009年,第451页。

(83) 拙作《礼展奉先之敬》,第469—470页。

(84) 拙作《礼展奉先之敬》,第440、476—481页。

(85) 开於魏謩修葺家庙的详细讨论,笔者另撰有《唐〈魏公先庙碑〉的流传、校录及相关问题》一文,待刊。

(86) 《旧唐书》卷一七六《魏謩传》,第4571页。

(87) Denis C.Twitchett主编,中国社会科学院历史研究所西方汉学研究课题组译:《剑桥中国隋唐史》,中国社会科学出版社,1990年,第197页。

(88) 《新唐书》卷五八《艺文志》,第1475、1484页。至於流传至今的《魏郑公谏录》,很可能是宋人根据唐人的作品编成的,参楊志玖《〈魏文贞公故事〉与〈魏郑公谏录〉辨》,《文献》1993年第1期,第200—209页;赵国亮、姜振月《〈魏郑公谏录〉与其它魏徵传记史料书籍关系初探》,《长春工业大学学报》2009年第5期,第74—76页。

(89) 元稹撰,冀勤点校《元稹集》卷五八《夏阳县令陆翰妻河南元氏墓志铭》,北京:中华书局,1982年,第610页。

大唐西市博物馆藏墓志研究/吕建中,胡戟主编.-西安: 陕西师范大学出版总社有限公司, 2013;