丝路概说

- 交通路线

- 长安与丝绸之路

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实上

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实下

- 海上丝路史话

- 丝绸之路史研究

- 早期丝绸之路探微

- 早期丝绸之路文献研究

- 中西丝路文化史

- 沧桑大美丝绸之路

- 传播友谊的丝绸之路

- 路途漫漫丝貂情——明清东北亚丝绸之路研究

- 世界的中国——丝绸之路

- 丝绸之路

- 丝绸之路寻找失落的世界遗产

- 丝绸之路2000年

- 丝绸之路——从西安至帕米尔

- 丝绸之路经济带发展报告2014

- 丝绸之路考古十五讲

- 丝绸之路——神秘古国

- 丝绸之路——沿线城镇的兴衰

- 丝绸之路在中国

- 丝路景观

- 丝路起点长安

- 丝路文化新聚焦

- 丝路之光——创新思维与科技创新实践

- 中国丝绸之路交通史

- 中华文明史话-敦煌史话

- 中国·北海合浦海上丝绸之路始发港理论研讨会论文集

- 丝绸之路

- 丝绸之路新史

- 西域考古文存

- 丝绸之路的起源

周口店

作者:CCTV《教科文行动》编写组

20世纪初,北京西南50公里处的周口店还是一个无人知晓的村庄。一位瑞典考古学家的到来,将使它举世闻名。

1914年,瑞典地质学家、考古学家安特生受聘来华,担任北洋政府农商部的矿政顾问。1918年春天,他来到周口店,试图寻找远古人类留下的踪迹。

周口店南面是华北平原,西面和北面是北京西山。这里山势低矮,却有异常深厚的石灰岩层。由于石灰岩容易被酸性的水溶解,因而形成了很多的洞穴和裂缝。

安特生一行来到被当地人称作“龙骨山”的北坡进行考察。龙骨山南北长约220米,东西宽约190米,海拔145米,看上去一点也不起眼。但是随着观察的深入,安特生越来越激动,他发现堆积物中有一些白色带刃的脉石英碎片。他突然想到,这些锋利的刃口,会不会是用来切割野兽肉的呢?他对身边的人说,“我有一种预感,中国人祖先的遗骸就在这里,现在惟一的问题就是去找到它。”

尝试发掘工作由奥地利古生物学家师丹斯基主持。1923年的尝试发掘,只出土了一枚十分可疑的牙齿化石。谨慎的师丹斯基并没有急于公布这个消息。3年后,师丹斯基在整理标本的时候,终于在周口店的化石中确认出一颗人牙。1926年瑞典皇太子在访华时正式将这个消息公布出去。在随后的一年里,考古人员又发现了一枚与师丹斯基发现的极为相似的牙齿化石。这颗牙齿经加拿大解剖学家步达生的鉴定,确属人类牙齿化石,并最终将其主人命名为“北京中国猿人”。

然而,这一说法却引起了国际上许多人类学权威的怀疑,他们认为,仅凭牙齿化石就建立新的人类属种,显然是无法令人信服的。

权威们的怀疑丝毫没有打消加拿大解剖学家步达生的热情。在他的努力下,美国洛克非勒基金会答应出资24000美元赞助周口店的发掘,并且以协和医学院为依托,筹建一个体质人类学的研究机构。接着步达生又积极与中国地质调查所所长翁文灏取得联系,希望能与中国地质调查所共同发掘周口店,这一建议得到了翁文灏的热烈响应。经过一番磋商后,双方达成协议。协议书中第三款对于采集品的使用和归属作了规定:

“一切采集到的标本,归中国地质调查所所有,但人类学材料,在不运出中国的前提下,由北京协和医院保管,以供研究之用。”

正是这种合作精神,最终促成了周口店的发掘和后来新生代研究室的成立。

1929年,中国古人类学的第一个研究机构——中国地质调查所新生代研究室成立。这是一件足以载入中国古人类学研究史册的大事。

步达生和他的同事们共同创办的这个古人类学研究室,为中国古人类学研究开创了先河,为今后的古人类学研究奠定了基础。它的成立,对于周口店的发掘研究具有十分重要的指导意义。同时,也对中国古人类学人才的培养和储备起到了至关重要的作用。

1928年,刚从北京大学地质系毕业的裴文中来到这里,参加周口店的发掘工作。但是当时由于遇到坚硬的石层,许多人都认为龙骨山的发掘已经到了尾声,下面不会再有“北京人”的化石了。因此1929年一些学者相继离开周口店,到别处去寻找远古人类化石,只留下年轻的裴文中主持周口店的发掘工作。

裴文中的执着终于有了回报:当坚硬的岩石层移开后,大量的化石出现在人们眼前:水牛头骨、野猪头骨、鹿角化石随处可见。然而短暂的兴奋过后,裴文中又重新回到现实中来:这些化石中依然没有人类的东西,“北京人”究竟在哪里呢?

发掘的部分渐渐缩小,发掘的地方也越来越窄,裴文中推测这一次可能到了洞的底部。一天,就在准备收工的时候,他发现在主洞与裂隙交叉的下方有一个洞,他决定亲自进洞探个究竟。在洞外工友的牵引下,裴文中沿着洞壁徐徐滑下。他点燃马灯,在微弱的光线下仔细寻找,顿时被眼前的景象惊呆了!

龙骨山显得格外寂静,人们都在静静地等待着。突然,洞里传出裴文中狂喜的声音:这是什么?是头盖骨!

这一天,是1929年12月2日,第一个“北京人”头盖骨终于被发现了。

1931年,23岁的贾兰坡考上了地质调查所的练习生。

5月,他来到周口店,成为裴文中的助手。勤奋的贾兰坡一面工作,一面学习地质学、古生物学、古人类学和考古学的知识,在裴文中的指导下,他的业务水平迅速提高,1934年,他获得技士职称。

两年后,裴文中离开了周口店赴法国学习古人类学,拜著名史前考古学家步日耶为师。贾兰坡也就理所当然地成了周口店工地的总负责人。

1936年,工作单调得令人窒息。贾兰坡孤独地留在周口店。当秋季来临时,环境变得更加糟糕。接任新生代研究室主任的魏敦瑞控制过于严格,经费日趋紧张。失望和急躁情绪逐渐蔓延。

10月22日,技工在第一地点发现一个女性的下颌骨,保存相当完整,这在过去从来没发现过。这个下颌骨的出土,增强了贾兰坡的信心。从这一刻起的很长一段时间,贾兰坡就再也没有离开周口店考古工地。他到处巡视,惟恐失落下哪怕一点点蛛丝马迹。

翻开当年的野外工作日记,1936年11月15日的一页这样写道:这是一个星期天,负责挖掘北侧洞壁处堆积的工人张海泉,在一块比较松软的砂石中,发掘到一小块骨骼化石,正要随手放入面前的小荆条筐里,贾兰坡恰巧看到,立刻要他停手,抢过来,拿起骨片细细端详。

贾兰坡挑选了三位经验丰富的工人和他一起清理,接着发现了枕骨、眉骨、耳骨等大量碎片,是同一个人头骨化石无疑。也许是由于精神紧张所致,直到中午,贾兰坡才把头骨碎片全部取出。这些碎片分装在两个小荆条筐里。后来贾兰坡回忆道:自己就像捧着祖宗牌位那样,把它小心翼翼地送回了办事处。

下午,喜讯再次传来。在同一地点,又发现了一个远古北京人的头骨化石。天色已晚,第二个头骨只能在潮湿阴暗的山洞中熬过北方寒冬的一夜了。

贾兰坡连夜打电话通知北京,魏敦瑞闻讯欣喜若狂,当即驱车赶到周口店。

之后进行的发掘中,又一个头盖骨出土。1936年,一个令人振奋的收获之年到此结束。贾兰坡以他的认真和执著,奠定了他在北京人化石发现史上的地位。

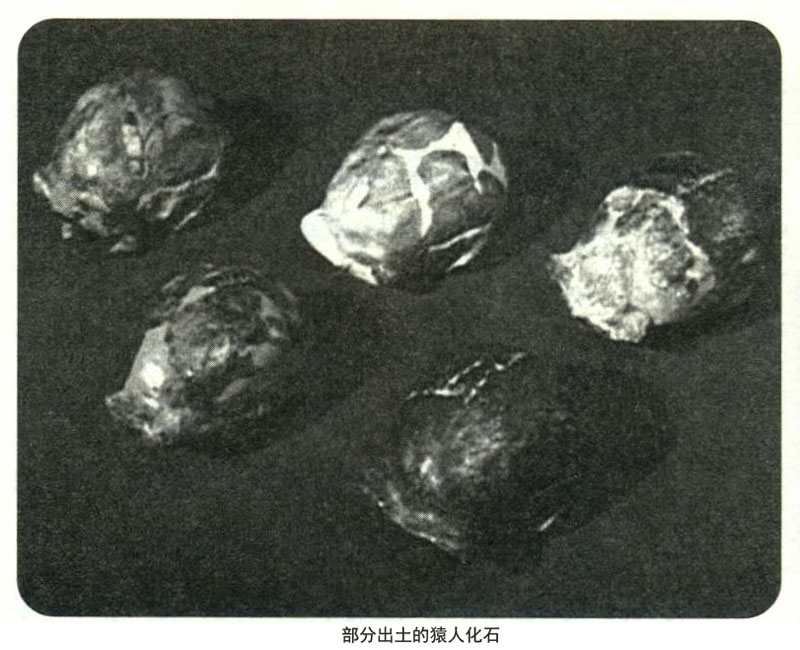

从1927年到1937年初的11年间,在周口店第一地点,也就是中国猿人遗址中,先后发现了5个比较完整的头盖骨、9块破碎的头骨,以及大量的面骨、下颌骨、牙齿等骨骼化石,他们估计来自40个不同的男、女、老、幼,代表了一个相当完整的古人类群体。世界许多古人类化石遗址中,在一个不大的方圆之内,发现如此丰富的化石数量,堪称世界同类遗址中的奇迹。

抗日战争爆发,周口店发掘工作被迫停止。北京人头盖骨化石也在运往美国保存的路途中遗失。新中国成立后,暂停了12年的发掘工作,在中国科学院古脊椎与古人类研究所的主持下,又重新开始了。1966年,在周口店北京人遗址,又发现了两块猿人的枕骨和额骨,它们连同解放前出土的一块颞骨,最后被复原成为一个相对完整的头骨。这也是迄今为止我们所能见到的保存最好的一块北京人头盖骨化石。

丝绸之路 寻找失落的世界遗产/CCTV《教科文行动》编写组编.-上海: 上海科学技术文献出版社, 2014;