丝路概说

- 交通路线

- 长安与丝绸之路

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实上

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实下

- 海上丝路史话

- 丝绸之路史研究

- 早期丝绸之路探微

- 早期丝绸之路文献研究

- 中西丝路文化史

- 沧桑大美丝绸之路

- 传播友谊的丝绸之路

- 路途漫漫丝貂情——明清东北亚丝绸之路研究

- 世界的中国——丝绸之路

- 丝绸之路

- 丝绸之路寻找失落的世界遗产

- 丝绸之路2000年

- 丝绸之路——从西安至帕米尔

- 丝绸之路经济带发展报告2014

- 丝绸之路考古十五讲

- 丝绸之路——神秘古国

- 丝绸之路——沿线城镇的兴衰

- 丝绸之路在中国

- 丝路景观

- 丝路起点长安

- 丝路文化新聚焦

- 丝路之光——创新思维与科技创新实践

- 中国丝绸之路交通史

- 中华文明史话-敦煌史话

- 中国·北海合浦海上丝绸之路始发港理论研讨会论文集

- 丝绸之路

- 丝绸之路新史

- 西域考古文存

- 丝绸之路的起源

9.6 新加坡协同转型机制的创新与发展

作者:马莉莉,任保平

在第三次工业革命兴起之际,实现经济、社会、人口与自然环境的协同发展,是欠发达地区面临的重大理论与现实课题,新加坡作为城市型新兴经济体,积累起诸多可资借鉴的实践经验。从国内学界的研究来看,改革开放后,新加坡这一国际性华人社区的创新和发展日益受到关注,从早期着重探究其对外经贸和工业政策、发展模式、城市规划、廉政体系,到近来聚焦教育、公共住房、环境等公共治理主题和创新型城市建设等,不同角度的例证分析和比较研究取得较大进展。然而,不容觑视的是,新加坡在系统层面渐趋成型的发展机制主导城市走向演进升级,这往往为局部分析所忽视,但却是各国展开顶层设计、实现系统协调最值得借鉴参考的领域。

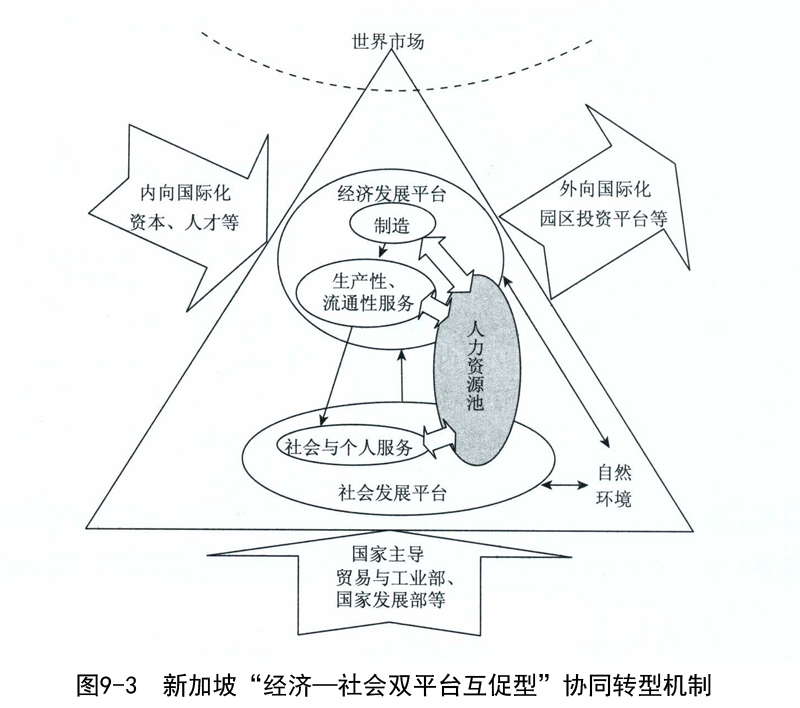

一、新加坡“经济—社会双平台互促型”协同转型机制

新加坡历史上一直是马来亚地区的自由中转港,在20世纪60年代中期独立时,因与周边国家关系恶化以及英国驻军撤离,面临严重的失业和住房困难。在本国资源匮乏、缺乏生存发展空间的形势下,新加坡通过创建高效廉洁的政府,并由其主导,引入外部资源,面向世界市场,促进经济与社会协同发展,构建起政府主导的外向型自由市场经济。独立以来,这一模式使新加坡取得显著的发展成绩。

20世纪末,在东亚环境深刻变革的形势下,新加坡抓住机遇,依托原有经济模式,创新形成“经济—社会双平台互促型”协同转型机制,其核心构成包括:

第一,平台分工与内生联结。新一轮科技革命兴起背景下,生产制造对知识、技术及其创新的要求不断提高,生产制造领域分工细化,产生对生产性服务、流通性服务及其专业化的强大需求。当创新变得日益重要,进一步产生开发创新主体——人的心智的需求,即需要提供相应的社会与个人服务。由此,新加坡构建以生产制造和生产性、流通性服务为主体的经济发展平台,以社会与个人服务为主体的社会发展平台;在知识科技日趋重要的形势下,经济发展平台对社会发展平台产生强大需求,社会发展平台的构建也需要经济发展为其提供雄厚物质基础;在自然环境压力不断攀升过程中,两大平台又与环境可持续发展形成强劲的相互需求。平台分工与内生联结成为新加坡可持续发展的基本理念①(如图9-3所示)。

第二,人力资源池的核心联结机制。经济发展平台的构建与升级,最为核心的是需要高技能人力资源的供给,社会发展平台运行的关键是产出满足经济发展平台需要的人力资源;高技能人力资源的培育不仅需要教育、卫生等社会服务供给,更需要直接参与经济活动以建构可供应用的知识、经验与技能。由此,人力资源池需要在两大平台互动过程中逐步累积,其产出的高技能人力资源对两大平台形成与发展提供强大支撑,人力资源池的开发与运作成为平台联结和实现可持续发展的核心纽带。

第三,内向与外向国际化的重要作用。依靠自身累积的技术升级往往耗时漫长,对于小型经济体而言,新加坡在生产条件、人才储备等均存在不足的前提下,一方面,通过将高科技外资企业、特别是高科技制造企业引入国内的内向国际化,助推本国先进制造业及其人力资源的培育;由于先进制造业对研发、专业服务等生产性服务产生需求,内向国际化有助于促进本国先进服务业的衍生。另一方面,新加坡通过在马来西亚、印度尼西亚、中国、印度、越南等投资建设园区平台,带动本地企业走外向国际化道路,一是舒缓本地产业集聚的空间压力;二是促使与其相关联的总部服务、高端物流等先进服务业在本地聚集。内向与外向国际化使两大平台协同促进产业和人力资源池升级成为可能。

第四,创新国家主导作用。在优势决定地位的市场原则下,资源匮乏的新加坡难以依靠市场自发力量实现转型与发展;再加上大量依靠外部资源且其利益取向千差万别,新加坡主要依靠强势国家的主导作用,协调各方因素,以服务于本国利益。在发挥国家主导作用过程中,新加坡通过公共治理创新以适合市场机制需要,主要包括:①贸易与工业部的经济发展局等构建起内向国际化、外向国际化与国内产业发展和人力资源培育导向之间的联结机制;②国家发展部通过组屋建设、城市空间布局等,构建起涵盖住房、教育、医疗、交通等社会与个人服务的综合性、规模化供给平台,实现自然社会环境与人力资源池培育之间的联结;③由于强制储蓄源自市场机制下居民的收入,社会发展资金主要提供社会与个人服务以培育人力资源,继而满足市场发展需要,新加坡的中央公积金制度通过运作居民的强制储蓄以作为社会发展资金,构建起市场机制与社会发展之间的分配机制与渠道;④严厉的法治,保障政府治理、市场机制及社会关系等在有序的基础上走向良性互动。

第五,适应东亚分工形势变化而走向建构。作为小型城市经济体,新加坡新型发展机制难以仅靠自身力量建立,面对20世纪末以来东亚经济形势的变迁带来的有利环境与条件,新加坡积极作为,包括大量吸纳外资,成为国际资本运营基地和国际资金融通平台;所引入外资构建起面向出口的生产体系,并使新加坡成为面向东亚的投资基地;通过发挥贸易航运中心优势,扩张自主贸易和中转贸易,新加坡成为与中国强化联系的中间产品产出与中转基地,参与并构成东亚产品内分工网络重要组成部分。正是在积极参与并融入东亚区域分工的过程中,新加坡不断促进产业集聚重构,建构内部机制,实现自身发展。

一、城市产业演进

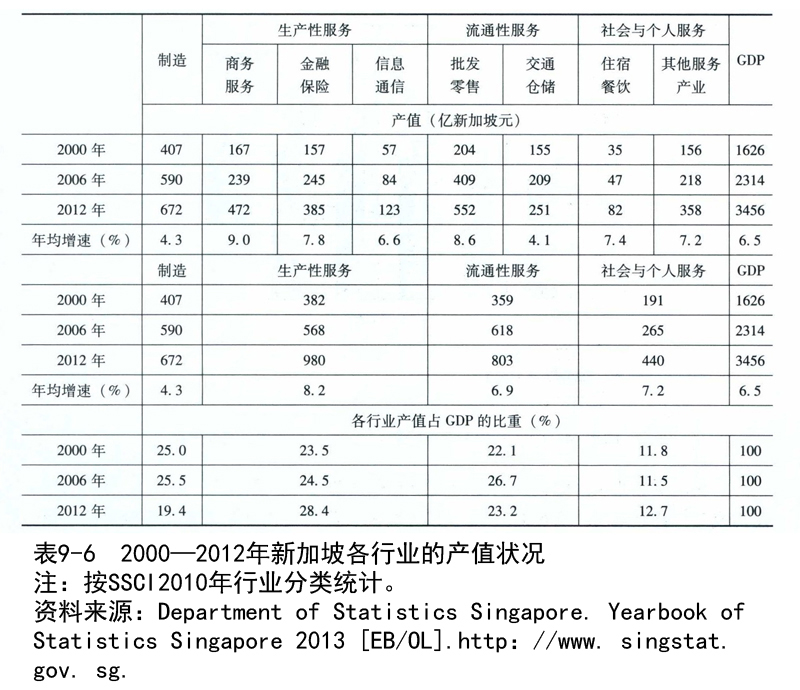

在积极参与东亚区域分工、建构新型发展机制过程中,新加坡的产业集聚格局相应变迁,不仅制造业走向升级,而且以商务服务为代表的生产性服务业取代制造业,在主导城市经济发展中占据首要地位。

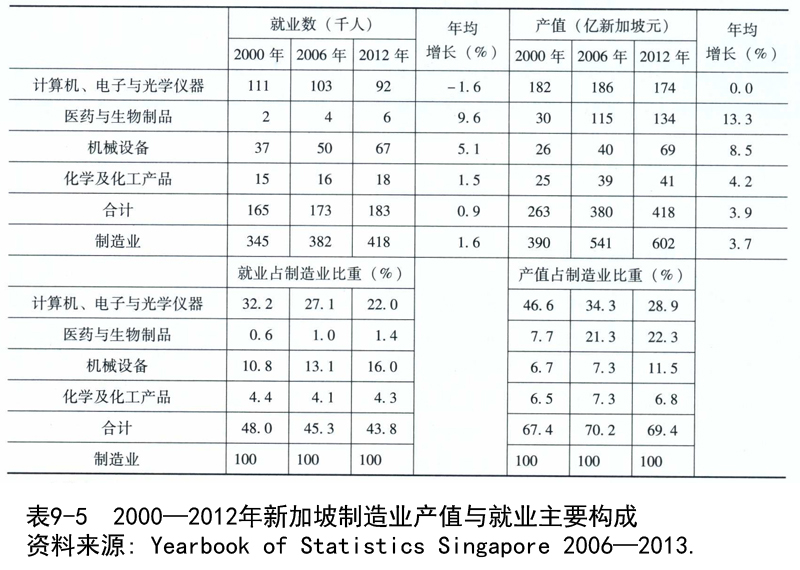

新型发展机制的作用显著表现在制造业领域。21世纪以来,经济发展局在促进投资过程中,取得的固定资产投资承诺主要分布在制造业,2008年占总量的90.8%,2011年为82.1%。②其中,投资主要流向电子、化学、生物医药、精密工程、交通工程等高科技制造业。较为成功的海外园区建设,为新加坡企业向东亚地区拓展、吸引跨国公司投资东道国提供重要平台,也为本国向高端生产与服务环节演进创造动力。由于制造业升级对附加生产性服务等需求,新加坡主要从总部与专业服务、工程与环境、信息通信与媒体、物流、教育、卫生等领域加强外资引入,2002年,涉及的总商务支出承诺21亿新加坡元,2011年增至86亿新加坡元,其中,总部与专业服务占比最高,为29.1%。③

投资导向调整与服务支撑,使新加坡制造业持续升级。2000—2012年,制造业四个主要部门吸纳就业年均仅增长0.9%,由16.5万人增加至2012年的18.3万人;但产值比重由2000年占制造业总产值的67.4%升至2012年的69.4%。其中,知识技术密集型的医药与生物制品业2012年仅占制造业总就业的1.4%,但创造产值由2000年的7.7%升至2012年的22.3%,年均增速达13.3%;机械设备、化学及化工产品产值均有不同程度的上升,年均增长都超过制造业整体水平。最大的制造部门计算机、电子与光学仪器业,吸纳就业逐步萎缩,2012年产值也与2000年持平,虽然仍在就业和产值比重中占据主导,但地位显著下降,由2000年产值占制造业的46.6%降至2012年的28.9%,新加坡正继续从资本技术密集型制造业向知识技术密集型制造业转型升级(如表9-5所示)。

在先进制造进驻相对落后生产输出过程中,由商务服务引领的生产性服务业取代制造业,成为第一大产值部门。2000—2012年,新加坡商务服务业产值以年均9%的增速和批发零售一起并列细分行业之首,2012年创造产值472亿新加坡元,为第一大生产性服务部门。社会与个人服务和流通性服务也分别以年均7.2%和6.9%实现较快增长,产值比重分别增至GDP的12.7%和23.2%。制造业作为2000年占GDP25%的最大产值部门,到2012年已下滑至19.4%,制造业升级转化为本产业收缩及相关生产性服务发展(如表9-6所示)。

总体而言,新加坡在融入区域分工的过程中促使制造业转型升级取得进展,并因各行业的技术演进与专业化水平提升而加速商务服务的衍生,产业格局更加倚重生产性服务,这既能使“经济—社会双平台互促型”新发展机制的建构得以可能,也是其发挥作用的相应结果。

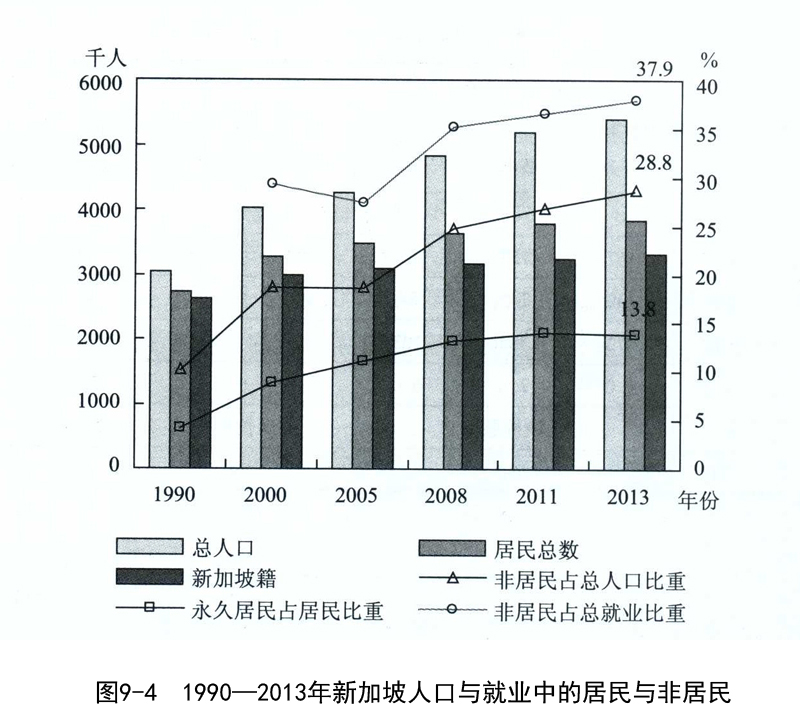

三、城市人口、就业与收入分布的转型

新加坡新型发展机制侧重于通过引入外部资源促进本国产业升级与人力资源池的累积,由此使人口、就业与收入分布相应转型。

首先,外国人在新加坡人口与就业中占据日趋重要的地位。1990年,新加坡总人口305万人,其中非居民占10.2%,永久居民占居民总数的4.1%;到2013年,新加坡539.9万总人口中,非居民155.4万人,永久居民53万人,非居民占总人口比重升至28.8%的历史最高水平,永久居民亦占到居民人数的13.8%。大量非居民给新加坡充实劳动力储备,并构成就业的重要组成部分。2000年,非居民占到总就业的29.2%,到2013年已攀升至37.9%,新加坡成为人口与就业高度国际化的国家(如图9-4所示)。

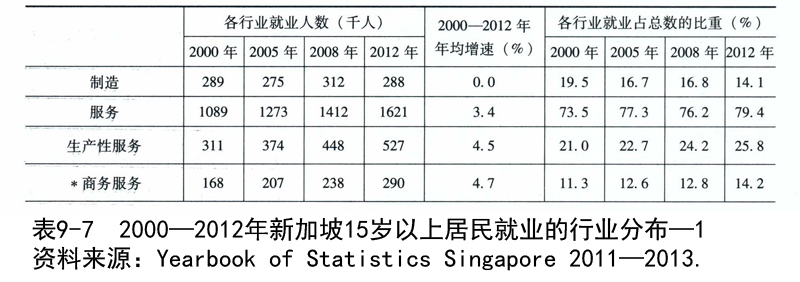

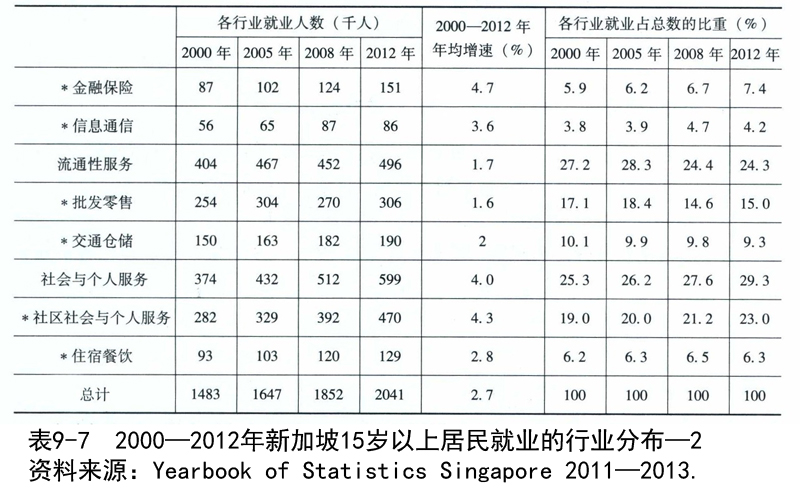

其次,新加坡居民更多转向生产性服务和社会与个人服务行业,社会与个人服务业构成最大就业部门。从新加坡15岁以上居民就业的行业分布来看,金融保险、商务服务、社区社会与个人服务就业增长最快,2000—2012年年均增加分别为4.7%、4.7%和4.3%。社区社会与个人服务是新加坡居民就业最为集中的行业,2012年占到总就业的23%,社会与个人服务业合计占比29.3%。生产性服务中,商务服务从业人员占比最高,由2000年占总就业的11.3%升至2012年的14.2%;生产性服务成为第二就业大类,占总就业比重由2000年的21%升至2011年的25.8%。2000年居民就业最为集中的制造业,至2012年年均无增长,占就业比重已降至14.1%;流通性服务吸纳就业比重也有一定下降,作为2000年的第一就业大类,先后被社会与个人服务和生产性服务所超越。总体而言,新加坡居民中,服务业就业2012年已达到79.4%,成为高度服务化社会(如表9-7所示)。

再次,新加坡居民主要转向专业、技术与管理人员就职。2000—2012年,新加坡15岁以上居民就业增长最快的职业是专业人员,由15.1万人增至29万人,年均增加5.6%;居于其次的是立法人员、高级官员和管理者,年均增加2.1%,到2012年从业人员有34.6万人,为新加坡居民的第二大职业类别;技术与副专业人员构成居民最大职业类别,2012年有41.4万人,占到总就业比重的20.7%。这三类专业、技术与管理人员合计就业人数由2000年的64.5万居民,上升至2012年的105.9万人,由占居民总就业数的43.5%攀升至51.9%。此外,居民在低技能的清洁工及劳动人员中就业数也有显著增加,2011年为14.6万人,占总就业比重由2000年的6.8%升至2011年的7.1%;与制造业相关的职业成为居民就业净流出部门,工厂技术员及操作员合计占比由19.9%降至11.8%。新加坡居民普遍流向技术含量更高的职业。

最后,金融、建筑、制造成为收入涨幅最快行业,生产性服务、社区社会与个人服务及制造业带动总体收入水平上升。对于工资收入,新加坡首先由劳、资、政三方组建的全国工资理事会,根据各行业劳动生产率增长状况确定薪金指导原则,而后公共和私人机构以此作为谈判基础,由雇员、工会和雇主协商确定。2006年至2012年,新加坡的金融业成为年均薪金涨幅最快行业,年均增长6%。2011年服务业中,金融保险(8170新加坡元)、信息通信(5604新加坡元)、专业服务(5199新加坡元)和社区社会与个人服务业(4604新加坡元)的月收入超过服务业4383新加坡元的平均水平;制造业以每月4484新加坡元的收入高于服务业和各行业平均水平;生产性服务、社区社会与个人服务及制造业对于带动新加坡总体收入水平上升发挥主要作用。

在促使经济发展平台和社会发展平台互动过程中,新加坡多元化的人力资源储备不断上升,在制造业引领下,制造和服务业的专业化规模和水平、继而收入水平有显著提高。

四、空间规划与“分布—嵌入式”城市结构

新加坡国土面积狭小,空间资源稀缺,在应对生存与可持续发展的严峻考验中,新加坡结合新型发展机制,以统筹规划为基础,形成分布—嵌入式空间结构。

(1)空间规划与内在联结

对于城市空间的开发和利用,新加坡首先由1959年规划法令奠定现代城市规划体系的基础;其次由1971年开始、每十年修订的概念规划,作为开发利用新加坡物理空间的长期、战略性指导方针;最后根据规划概念图所提示的宏观架构和策略,制订跨期10~15年、每五年修订、涵盖全国55个区域法定土地利用方案的主规划。主规划将概念规划的战略指导思想变成具体、可操作的发展蓝图,它提供每个区域涉及定位属性、土地利用、发展密度等的重要参考数值,一旦批准,指导着各个部门、行业和区域的建设与开发。在1959年规划法基础上建立的国家发展部是全国土地规划、开发、建设和利用的管理部门,具体由早先的规划局并入成立的市区重建局负责概念规划和主规划的制定,由建屋发展局负责以公共住房为主体的居住区建设、开发和管理。

在空间资源有限、发展要求复杂的形势下,新加坡的空间规划以内在联结为核心,构成新型发展机制的重要组成部分。

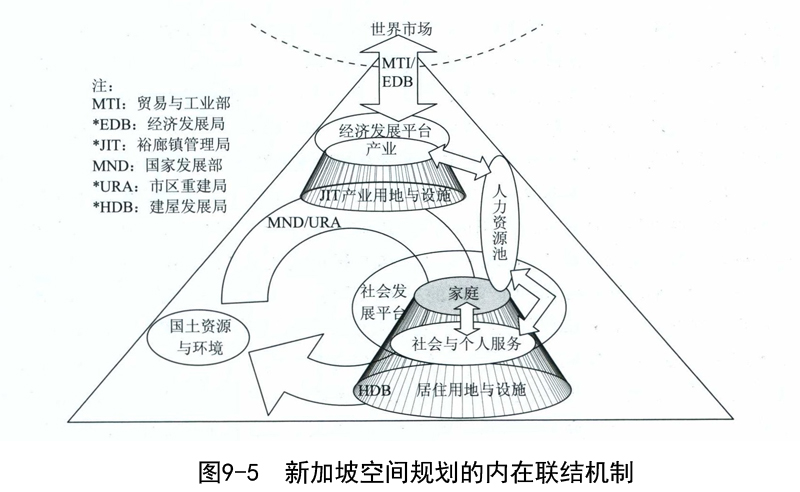

第一,贸易与工业部的经济发展局结合国内发展要求,立足世界市场,寻求并开拓新加坡的发展空间与模式,由此确定国内产业发展选择和人力资源培育方案,实现新加坡内部发展与外部世界的联结。第二,贸易与工业部下设的裕廊镇管理局作为工业地产的开发建设与管理者,为产业发展提供配套的用地和基础设施,实现产业发展与物理设施的联结。第三,产业发展所需的人力资源得以成熟,需要在实践操作中习得经验和技能,也需要通过教育获得基础知识,更需要在家庭环境中健康成长,家庭正是住房、医疗、卫生、餐饮等多元化社会与个人服务需求的主体,也是孕育人力资源池的母体,新加坡通过建屋发展局构建起规模化组屋发展平台,以家庭为纽带,联结起人力资源池的培育和居住空间建设。第四,通过公共组屋平台,由文化社区青年部、人民协会等提供的多元化社会与个人服务又实现与家庭和人力资源池的联结。第五,在一系列经济社会活动与物理设施的联结中,市区重建局协调各方供求,并结合国土资源与环境状况确定空间规划方案,实现各分散环节的系统联结。第六,国家发展部联结交通部、环境与水资源部等负责组织建设,并提供符合国家发展需要的城市空间(如图9-5所示)。

(2)分布—嵌入式空间结构

以内在联结为核心构建城市物理空间与设施,使新加坡新型发展机制在物理环境层面、人文社会层面具有可实现的基础与可能,在积极参与区域分工、促进社会经济转型过程中,新加坡形成分布—嵌入式空间结构(如图9-6所示)。

首先,新加坡依托地理条件,形成外向化、集群化产业区。在裕廊镇管理局所经营的工业设施中,2011年有工厂大厦32万平方米,商务产业园22万平方米,标准厂房246万平方米,车间17万平方米,使用率均在90%以上;主要为电子、精密制造、生物医药等制造业,及相关的信息通信、研发及专业和技术服务、物流等生产性服务业提供生产设施。④它们主要分布于紧邻马六甲海峡的裕廊产业园和裕廊岛、面对马来西亚柔佛的Sungei Kadut和Senoko产业园、依托樟宜机场的Loyang、Defu和Kaki Bukit产业园。其中裕廊是最大工业聚集区,能源和化工产业集群就位于裕廊岛。此外,新加坡岛南端老城区及滨海附近为中央商务区,国际金融机构、商业中心主要聚集于此;巴西班让和吉宝两大集装箱港成为贸易及海运物流等流通性服务业聚集区。

其次,服务于产业集群的分布式聚居。2010年,新加坡377万居民有82%居住在建屋发展局提供的政府组屋。从HDB建造的组屋分布来看,2011年出售类组屋最多的是裕廊西、淡滨尼和兀兰三个区域中心,分别占HDB总出售类组屋的7.6%、7.2%和6.6%;靠近Defu和Kaki Bukit产业园的勿洛、后港,邻近Seletar电子工业园的盛港和宏茂桥,靠近Senoko产业园的义顺,以及靠近中央区的红山,出售组屋量也均占总量的5%以上。此外,HDB所提供的出租组屋主要分布在环绕中央区的红山、加冷、芽笼、大巴窑、宏茂桥、勿洛、女皇镇,以及靠近裕廊工业区的裕廊西。从居民总的居住密度来看,2010年,毗邻樟宜机场的勿洛和淡滨尼、临近裕廊产业园的裕廊西以居住25万人以上,成为聚居最为密集的三大计划区,其中勿洛以聚居29.5万人而居于首位;面向柔佛海峡的兀兰以居住24.5万人而成为第四大聚居区。⑤新加坡形成面向各产业聚集区、人口毗邻聚居的空间特征。

最后,各类服务设施分布于聚居区中心,满足家庭与人口发展需要。建屋发展局的组屋小区除建设毗邻产业区的住屋,还配套有商业中心、学校、诊所、市政设施、公园、绿茵地带等,并连接地铁、轻轨等交通系统。毗邻产业区使居民大多可以就近就业;产业区技术升级及配套教育培训等社会性服务有助于提高居民的劳动技能和水平;就近的商业、医疗、幼儿园、绿地等为居民家庭购物、休闲、娱乐、照顾老人儿童等提供便利。目前,新加坡主要包括滨海湾的中央商务区,裕廊湖区、兀兰和淡滨尼三个区域中心,以及加冷河边、波那维斯达、碧山、实龙岗、巴耶利巴和马林百列六个次区域中心。

总体而言,新加坡根据发展需要和地理条件规划各产业的空间分工,并配之以生活聚居区,各产业之间、产业园与聚居区之间相互联结,又相对分散,从而使空间结构呈现分布式特征;由于消费、流通性服务业主要集中于聚居区,提供家庭与人力资源发展的相应设施与条件,成为嵌入社区发展的重要组成部分,分布—嵌入式结构成为新加坡城市空间的显著特征。

五、几点启示

新加坡虽然是小型城市经济体,但在短短十余年时间内持续推动经济、社会且与环境相容的转型升级,仍然蔚为瞩目,其独特的系统协同发展理念尤其值得展开顶层设计时参考借鉴。

第一,将人口转化为人力资源池,成为发展主旨。面对自然、生态、人口、增长、发展间日益严峻的问题与挑战,唯有开启人类智慧和不断创新才可能持续的积极应对,新加坡将经济与社会发展统筹于“以人为本”的主旨之下,无疑扼住创新时代的主旋律。

第二,经济与社会发展并不背离,而有可能、也有必要实现内生协同。回归到人的身心、知识、经验与技能成长发展的最基本规律层面,不难发现,经济活动、家庭生活、社会事务等日益成为人口绵延和文明进步的不可分离、互相依赖的组成部分,新加坡在系统层面构建起各领域的联结机制,为协同发展奠定可靠基础。

第三,以积极参与全球化的方式找到可持续发展的根基。作为极易受到世界市场冲击的小型经济体,新加坡始终致力于挖掘世界市场趋势与机遇,并在风险和挑战中探寻和培育自身的核心竞争力,广阔而瞬息变化的世界市场也为这一不懈进取的模式提供发展可能。

第四,政府和公共治理在构建协同机制中发挥核心作用。在各种困境、机遇、各方利益的矛盾冲突中,经济社会协同发展机制并不可能自发形成,而有赖于应环境之变的不断建构。推动建构,成为最首要的公共需求,新加坡政府正是在这一理念指引下,不以所谓标准而束缚手脚,讲求实用和实效,发展市场经济、国有企业,创新精英政府、公民社会,将公共治理渗透到系统协同缺失的任何环节,并应时势变化而或进或退。由此,新加坡的系统协同发展机制才得以逐步建构。

①新加坡国家发展部.Master Plan 2008 [EB/OL].http://www.ura. gov.sg/MP2008.

②Department of Statistics Singapore. Yearbook of Statistics Singapore (2006-2013) [EB/OL].http://www. singstat.gov.sg.

③新加坡经济发展局.EDB Annual Report (2002—2012) [EB/OL].http://www. edb. gov. sg/.

④新加坡裕廊镇管理局.JIT Quarterly Facilities Report 3rd Quarter 2012 [EB/OL].http://www. jtc. gov. sg/.

⑤新加坡建屋发展局.HDB Annual Report 2011/12 [EB/OL].http://www. hdb. gov. sg/.

丝绸之路经济带发展报告2014/马莉莉,任保平编著.-北京: 中国经济出版社, 2014;