丝路概说

- 交通路线

- 长安与丝绸之路

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实上

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实下

- 海上丝路史话

- 丝绸之路史研究

- 早期丝绸之路探微

- 早期丝绸之路文献研究

- 中西丝路文化史

- 沧桑大美丝绸之路

- 传播友谊的丝绸之路

- 路途漫漫丝貂情——明清东北亚丝绸之路研究

- 世界的中国——丝绸之路

- 丝绸之路

- 丝绸之路寻找失落的世界遗产

- 丝绸之路2000年

- 丝绸之路——从西安至帕米尔

- 丝绸之路经济带发展报告2014

- 丝绸之路考古十五讲

- 丝绸之路——神秘古国

- 丝绸之路——沿线城镇的兴衰

- 丝绸之路在中国

- 丝路景观

- 丝路起点长安

- 丝路文化新聚焦

- 丝路之光——创新思维与科技创新实践

- 中国丝绸之路交通史

- 中华文明史话-敦煌史话

- 中国·北海合浦海上丝绸之路始发港理论研讨会论文集

- 丝绸之路

- 丝绸之路新史

- 西域考古文存

- 丝绸之路的起源

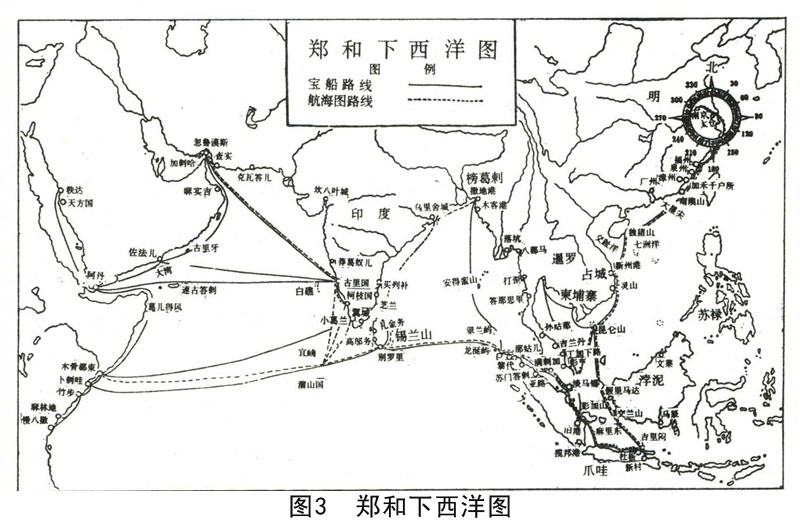

下篇 海上丝绸之路 五、海上丝路的鼎盛时代 1.郑和下西洋

作者:沈济时

海上丝路的繁盛,是以世界造船业和导航技术的发展为基础的。

从世界东西航海交流史来看,西汉中国远航印度与东汉罗马海船越过印度到达中国相比,西方远航略占优势。隋唐航海以贾耽的《皇华四达记》为代表,宋元航海以杨秀、汪大渊等人为代表,与大食、波斯航海大致旗鼓相当,或略占上风。明初郑和航海是公认的中国航海的鼎盛时代,此时大食、波斯航海处于停滞阶段,而欧洲航海尚处于大发展的前夜,中国航海在世界上占据明显的优势。

明代中国航海在世界航海史上的领先地位,使中国成为当时海上丝路的主角,大量外来文化涌入中国,与中国文化相融合;同时,中国的古代文明也远播海外。

1.郑和下西洋

郑和航海是标志着中国古代航海事业进入顶峰阶段的重大事件。明永乐、宣德年间(1403—1435年),郑和先后七次率庞大的远洋舰队出访亚非各国,非但是中国航海史上的空前壮举,也是世界航海史上的大事。1990—1991年我参加了联合国教科文组织发起的海上丝绸之路考察,随国际考察船从意大利威尼斯航达广州,访问了地中海、红海、阿拉伯海、孟加拉湾、西太平洋—东南亚地区10多个国家,参加了18个国际学术讨论会,无处不感受到郑和的深远影响。当船队进入阿拉伯海以后,没有一个国家的学者在介绍本国航海历史时不提到郑和。他们异口同声地把郑和称为Admiral Chengho,意为“海军司令郑和”,或“海军上将郑和”。郑和的确是我们伟大祖国值得骄傲的儿子。

(一)宋元以来的航海遗产

郑和航海是宋元航海的继续。宋元时代近400年中,中国航海长期处于鼎盛状态,唐代中国航海家已经开辟了横渡印度洋的航线,宋元时代中国航海家在西太平洋—北印度洋航海中占有明显的优势,中国东南沿海地区的通航范围已经遍及东亚、东南亚、南亚、波斯湾、阿拉伯半岛和东非。特别是蒙古人建立了大元帝国以后,中国人学习了穆斯林航海的知识,使中国航海有了另一个参照系,登上了一个新台阶。可以说在此范围内,已经没有中国海船不能去的地方。

宋元时代的海外地理志书如《岭外代答》、《诸蕃志》《大德南海志》、《岛夷志略》、《异域录》、《经世大典图》等不断出现,都说明宋元时代中国人对西太平洋—北印度洋海区的地理已经相当熟悉。中外交往的发展使中国地理学家了解了穆斯林地理学,这些都为明代航海的继续发展打下了基础。

从航海技术上看,宋元时代,中国航海技术已经推进到“定量航海”的阶段。中国舟师对于西太平洋—北印度洋地区的气象、季风、水文已经有相当清楚的认识。中国航海家已经掌握了全天候的磁罗盘导航技术,并将之与惯性航线结合起来而形成了“针路”,在出海时使用航路指南和回回海图。中国水手已经拥有通过观测天体方位与高度来确定船舶所在纬度的天文定位术。同时,中国舟人已经掌握在各种风向条件下使帆转舵的技术,并注意海域的水深。因此郑和远航乃是对中国航海术的一次总检阅。

同时,明初政府致力于消除蒙元民族压迫,保持社会稳定,减省徭役,招徕流民,鼓励垦荒,兴修水利,推广先进的农业生产技术,使社会生产力迅速得以恢复。明初以景德镇为代表的制瓷业、江南的纺织业和沿江、沿海地区的造船业也有了进一步发展。农业和手工业的恢复不但使中国的经济实力日益强大,也使社会工商界向外扩展市场的要求越来越迫切。中国是一个大国,整个社会基本上是自给自足。但亚非地区有许多国家领土有限,一国所产不足以满足社会的消费,必须依赖海外贸易。中国的茶叶、丝绸、瓷器、铜钱和其他商品价廉物美,海外需求很大。中国经济的恢复和增长、商品的日益丰富对海外诸国的吸引力也越来越大。这些都成为发展海外贸易的内在动力。

同时社会经济的恢复既使社会上层产生追求异域珍奇的欲望,也使朝廷有力量宣威于海外。中国封建统治者向来认为中国是天朝大国,外邦统治者理应俯首称臣,向中原王朝进贡本国珍奇。当时维系国与国之间官方贸易的体系就是朝贡制度。郑和出洋的主要目的之一便是以中国的财富与海外诸国交换,运回国内供少数统治者享用。

(二)郑和的家世

郑和是回回人,原姓马,小字三保,或作三宝,生于云南昆阳县和代村。目前关于其家世最可靠的资料是明永乐三年(1405年)大学士李至刚受郑和之托,为其父所撰的墓志①。当时郑和已升为内官,适逢初次出洋前夕,只得托人将墓志带回故乡立于父亲墓前。永乐九年(1411年)郑和第四次出洋前回乡祭扫祖墓,曾在墓志背阴刻有铭文。此墓志通高1.65米,宽0.94米,厚0.15米,上书《故马公墓志铭》。

据此资料,郑和的曾祖名拜颜,乃蒙古名Bayan的音译,意为富。其曾祖母为马氏。元代回回人属色目,其地位仅次于蒙古人。蒙古人与色目人属于社会上层,互相接触较多,常有回回人起蒙古名或突厥名。其祖父与父亲均名哈只。哈只(Haji)是回回人对曾去天方(麦加)朝圣过人的尊称。按伊斯兰教的要求,信徒一生中应去天方朝圣一次。看来郑和家族一直遵从这个习惯。郑和的祖母与母亲均姓温氏,大约也是回回人家的女子。郑和后来有志于航海,与他父祖的影响是分不开的。郑和的父亲生于元至正四年(1344年),卒于明洪武十五年(1382年)。据此年代推测,郑和父亲朝圣天方事应在元末明初,而郑和的祖父赴天方之事应在元末,其曾祖拜颜大约为元成宗时人。

郑和是其父马哈只的次子。洪武十四年(1381年)朱元璋遣大将傅友德与蓝玉、沐英率大军入云南平定故元梁王势力。由于明朝反对蒙元的民族压迫政策,云南的回回人多站在梁王一边抗明。战事以梁王失败告终,居滇的蒙古人、回回人势力受到沉重打击,郑和作为回回幼童被明军虏阉。战事结束后,郑和被分配至燕王朱棣府中任太监。

郑和在燕王身边渐受信用。明太祖死后,其长孙建文帝即位,为巩固统治,有意削除燕王兵权。燕王起兵南下,郑和因在郑村坝(今北京东坝)之战立有战功,燕王夺取政权后赐姓郑。郑和自幼好学,身为回回人,与西亚天方有天然的联系;又入佛门,利于与东南亚、南亚国家沟通,且知兵习战。这些有利条件使他终于成为受命率领水师出洋的统帅。

据明三山道人刻本《三宝太监西洋记通俗演义》卷20末尾所附《非幻庵香火圣像记》,郑和在第七次出使西洋时,于宣德“癸丑岁卒于古里国”。癸丑即宣德八年(1433年),古里即印度南部西海岸之Calicut。

(三)七下西洋

关于郑和出洋的次数有多种说法。《娄东刘家港天妃宫石刻通番事迹碑》和福建长乐《天妃灵应之记》均称郑和曾七下西洋,分别于永乐三年、五年、七年、十一年、十五年、十九年和宣德六年出洋。但有些史料提到郑和行迹时,却与上述两碑所记相左。如《敕封天后志》卷下提到,永乐元年(1402年)郑和往暹罗国事;郑若曾的《筹海图编》等书提到郑和永乐二年(1403年)使日本事;《国榷》和《明史》记郑和永乐二十二年(1424年)出使旧港(今印尼苏门答腊巨港);清初查慎行说郑和曾四次出使朝鲜,等等。如果这些记载都可靠的话,则郑和不是七次出洋,而是十四次出洋了。

学者们经过研究发现,有关郑和曾出使日本、朝鲜的记载均不可靠。而永乐二十二年郑和虽受命出洋,但因明仁宗下诏停止而未成行。《娄东刘家港天妃宫石刻通番事迹碑》收于明嘉靖间长州人钱谷所编之《吴都文粹续编》中,《天妃灵应之记》原碑至今尚存于福建长乐,上述两碑均为郑和亲立,最为可信,即郑和一生曾七次受命出洋。郑和七下西洋的历程为:

一下西洋:

永乐三年(1405年)夏,郑和船队自苏州刘家河(即今江苏太仓浏河)行至福建。同年冬趁北风经占城、爪哇、旧港(今苏门答腊岛巨港)、苏门答腊(今苏门答腊岛之萨马朗加)、南巫里、锡兰山,最后抵达古里。苏门答腊在古代是东南亚—孟加拉湾地区主要的航向分流中心。郑和船队多次从这里派分船队分赴满剌加、榜葛剌(今孟加拉国)、锡兰山和溜山(今马尔代夫群岛)等地。

郑和第一、第二和第三次航海的最远目的港都是古里。郑和在那里勒碑纪念此行,碑文曰:“此去中国,十万余程,民物咸若,熙皞同情,永乐万世,地平天成。” ②。此次出使在归程中途经旧港时,遇在当地落户的潮州海盗陈祖义在三佛齐聚众劫掠番商,郑和派人招谕祖义,祖义诈降,暗中图谋劫掠明朝水师。郑和得报后预作准备,陈祖义来袭大败,死伤5000人③。永乐五年(1407年)秋郑和回到南京向成祖复命,随郑和船队来华的有苏门答腊、古里、满剌加、小葛蓝、阿鲁(今印尼苏门答腊岛西部)的朝贡使臣。

二下西洋:

永乐五年(1407年)冬,郑和再次出洋。这次主要访问了占城、暹罗、满剌加、南巫里、加异勒(今印度南端)、锡兰山、柯枝(今印度南部西海岸柯钦),古里等国。于永乐七年(1409年)夏回国。

这次出使中,郑和于永乐七年初在锡兰山以汉文、波斯文和泰米尔文三种文字勒石,其汉文碑文颂扬了锡兰佛教之盛,提到郑和因觉“海道之开”与“人舟安利、来往无虞”均有赖于佛祖护佑,故以大量钱财向当地佛寺布施,计有金1千钱、银5千钱、各种精纺织品、香炉、花瓶、烛台、灯盏、香盒、金莲花、香油、蜡烛等④。

其波斯文碑文分为22行,字迹残损严重,释读困难,仅可识得“大明国君”等语和郑和布施品的清单。从所载金、银钱数和其他断断续续的物品名称上看,与汉文碑文的内容相同,所区别的只是把佛祖改成“伊斯兰之光”而已。而泰米尔文碑文共24行,碑文保存基本完好,清晰可识。文中提到布施者是中国使臣Cinbo和Uvincuvin,即汉文碑文中提到的郑和与王贵通。碑文的第13—22行是布施物品的清单,与汉文部分一样。有些器物的名称拼法与现在的泰米尔文有异,须比较汉文部分确定其意义。

此碑现存斯里兰卡科伦坡国家博物馆。1990年底我参加联合国教科文组织“海上丝绸之路”考察时,途经斯里兰卡,在参观该博物馆时曾亲见此碑。

三下西洋:

永乐七年(1409年)秋,郑和船队从刘家港到福建待风,当年十二月启程出洋,顺风10昼夜到占城,接着经爪哇、满剌加、暹罗、苏门答腊,至锡兰山。在那里船队分为两支,一支前往加异勒、甘巴里(今印度南端科摩林角)等地,另一支由郑和本人率领访问葛蓝、柯枝、古里。两支船队均在印度南端西海岸一带活动。永乐九年(1411年)夏,船队还京。

早在郑和第一次出海在锡兰山停留时,锡兰国王亚烈苦奈儿“侮慢不敬”,欲加害中国船队。郑和察觉后离去。此后锡兰国王一直利用其国地处东西海道中继点的有利位置,劫掠过往船只使臣,临近诸国均感不满。第二次出使西洋路过锡兰山时,郑和对当地寺院大量布施的直接原因在碑文中没有言明。不过从第三次郑和路过此地时锡兰王向郑和索取金银来看,可能郑和在锡兰山布施是为了缓和与当地统治者的关系。

汉文资料中提到的锡兰王的名字“亚烈苦奈儿”应当还原为Alagakkonara,而按照斯里兰卡史料,这一时期(1372—1410年)的锡兰王应为布瓦奈卡巴胡(Bhuvanekabahu)五世。或许是因为亚烈苦奈儿专权,而使布瓦奈卡巴胡成为傀儡,故不见于汉文记载。

此次郑和船队又路过锡兰山,亚烈苦奈儿设计邀郑和下船至其国中,派其子纳颜向郑和索取金银赐物,遭到郑和拒绝。于是锡兰国王暗中发兵5万,准备劫持中国船只和留守船上的中国水军。又伐木拒险,断绝郑和等归路。郑和觉察锡兰王的阴谋后立即率军回船泊停靠地,打算脱离险境,但发现退路已断。此时明水师处于面临全军覆没的险境。郑和处变不惊,向诸将指出,锡兰王认为中国水师孤军远出,必然怯战,不敢有所作为。而锡兰全国军队倾巢而出,都中必然空虚。如出奇兵直取其都城,必能取胜。议定后,派出少数人循小道归船,命留守诸军奋力抵御前来劫夺船只的敌军,以保全船队。郑和自率登陆的2000军士,奔袭锡兰国都。敌守军果真薄弱,郑和一举破城,生擒锡兰王及其家属、头目多人。锡兰军主力得讯后从前线撤围,赶来援救。郑和率军拒城死战,大败锡兰军。

郑和押运锡兰王回国后,向朝廷献俘。明成祖并未惩罚锡兰王,下诏释免了他和他的妻子,并给以衣食,命择其国王族之贤者立之。

四下西洋:

前三次出洋,郑和船队所行主要是东南亚和南印度各地。明成祖认为西洋诸国已航海贡琛,“而远者犹未宾服”,遂于永乐十年(1412年)派郑和第四次出洋。郑和于同年冬启程,这次在东南亚所泊地多于前三次,计有急兰丹(今马来西亚与泰国交界处吉兰丹州首府哥打巴鲁)、彭亨(今马来西亚彭亨州彭亨河口处之北干一带)等地,然后绕过马来半岛一路西行,经加异勒(今印度南端)达古里。由此西北行,顺风25日可达忽鲁谟斯。郑和向忽鲁谟斯王及后妃、大臣颁赐了锦绮、彩帛、纱罗。忽鲁谟斯王立即派出其陪臣入明,使臣于永乐十二年(1414年)抵北京,进奉金叶表,并贡马及本国土产⑤。

与印度南端相对的锡兰山,和印度南部西海岸的古里及其左近地带是传统的阿拉伯海航线的分舯点,即航线分向点。一个地区的航线分向中心是历史形成的,它的出现应该具备下列条件:一是该地航海发达,有通达多处的航线;二是该地是国际化贸易中心,便于他国商使在此集散并候风等船;三是物产要丰富,便于商舶补给和出售、采办货品。锡兰山及印度南端西岸诸地在历史上就是北印度洋地区的航海中心,郑和船队从第四次出海以后,多次从这里派出分船队分赴阿拉伯半岛各地、东非及阿拉伯海中岛国溜山(今马尔代夫群岛)。此次郑和船队访问了阿拉伯半岛西南端的阿丹(今也门之亚丁),东非的木骨都束(今索马里摩加迪沙)、不剌哇(今巴拉韦)、麻林(今基尔瓦·基西尼瓦)诸地和阿拉伯海中的溜山(今马尔代夫群岛)。

苏门答腊王宰奴里阿必丁曾受明成祖册封。郑和在归程中至其国时,适逢其国内乱,宰奴里阿必丁与其继父之弟苏干剌互相攻战。苏干剌因明政府颁赐均不及己,遂率众袭击郑和船队,郑和与宰奴里阿必丁联合作战,大败苏干剌,追至南巫里,将其俘获⑥。此次出航归国时为永乐十三年(1415年)夏。

五下西洋:

第五次出洋是在永乐十五年冬。此次路线基本与第四次相同,船队访问了占城、爪哇、彭亨、满剌加、旧港、苏门答腊、南巫里,然后沿印度南端进入阿拉伯海,顺南风行至忽鲁谟斯,再沿阿拉伯半岛西南行经阿丹,渡红海进入东非,访问沿岸诸地而后返回。船队回到中国的时间是永乐十七年(1419年)夏。

印度南端西海岸的柯枝国王可亦里曾于永乐九年(1411年)入明朝贡,后来该国又两次遣使入明,要求赐封国王并封其国中之山。此次出使,明成祖命郑和携印前往其地赐封,并撰碑文命勒石于山上。碑文甚长,其中曰:“乃封可亦里为国王,赐以印章,俾抚治其民,并封其国中之山为镇国之山,勒碑其上,垂示无穷。” ⑦此碑至今尚未发现。

六下西洋:

永乐十九年(1421年)冬,忽鲁谟斯等16国使臣归国,成祖遣郑和率船队同行。明朝船队及其分遣队造访了忽鲁谟斯、阿丹、祖法儿、剌撒、不剌哇、木骨都束、古里、柯枝、加异勒、锡兰山、榜葛剌、溜山、南巫里、苏门答腊、阿鲁、满剌加、甘巴里等许多国家。次年夏郑和等回到中国。

七下西洋:

宣德五年(1430年),郑和奉诏第七次出洋。据祝允明在《前闻记》中载,宣德六年(1431年)初至占城,在此停留一年,次年二月至爪哇斯鲁马益(今爪哇之苏腊巴亚,即泗水),再至旧港、满剌加、苏门答腊、锡兰山、别罗里、古里、忽鲁谟斯。从占城开航至忽鲁谟斯,需时10个月有余。宣德八年(1433年)二月船队从忽鲁谟斯启航,三月到古里⑧,同年夏回到中国。从此记载看,郑和一行在海外诸地访问停留时,少则几日、十几日,多则数月。

(四)庞大的远洋舰队

郑和远航有别于中外历史上航海的最重要一点,是他的远航为中国政府组织的大规模航海活动。元代征日本、占城、爪哇时,动用过大量水师兵力,其规模已经远远超过前代,但其活动范围不出西太平洋。郑和的船队规模十分巨大,第一、三、四、七次出海人数均达2.7万余人,千户以上官员近300人。其余几次出洋的人数不详,估计也不会少于此数。每次出洋时间长达二三年,堪称一支强大的远洋舰队。整个舰队的人员包括几个部分:

一是舰队指挥系统,由郑和及其副手组成,相当于舰队司令部。

二是航海实施部分,包括每条船的火长,负责按海图识地理、导航,相当于船长。其余为水手。舵工,负责操舵。班碇手,负责起落船锚。铁锚、木舵、搭材水手,负责船上的各种铁工活计。民稍,负责升落帆、橹桨等。阴阳官、阴阳生,负责观星看天。

三是外事部分,包括鸿胪寺序班,负责礼宾事宜。买办,负责海外贸易。通事,负责外语翻译。从郑和所经地域看,东南亚最重要的国际商业语言是马来语;与印度南部、斯里兰卡诸地沟通应当用泰米尔语;与穆斯林国家交通应使用波斯语。如果东南亚可依靠当地华人翻译的话,至少船队应有波斯语和泰米尔语翻译。斯里兰卡所发现的郑和碑证明了这一点。现存有关郑和航海资料的几部书的作者马欢、费信、巩珍等均为船队中的通事。

四是后勤保障部分,包括户部郎中,负责舰队的钱粮及后勤供应事务。舍人,乃文书一类官员。书算手,即算计、出纳。医官、医士,为随军医生。

五是武装力量部分,包括都指挥,为高级军事指挥人员。指挥、千户,为中级军官。百户、旗校,相当于下级军官。勇士、力士、军士、余丁等均为军士或士兵。舰队出洋除了风涛以外,海盗和一些敌对国家的破坏活动也是对安全航行造成威胁的重要因素。尽管郑和航海与元世祖征日本、占城、爪哇不同,不是以掠夺海外领土为目的的活动,但强大的武力对保障舰队的安全是不可缺少的。

郑和船队每次出洋出动船只200余艘,包括许多不同的舰种,堪称一支巨大的特混舰队。其中最大的称为宝船,硕大无比,共有20—30艘,航行时居舰队之中。据郑和的随行人员费信记载,此类宝船有9桅,张12帆。郑和的另一位随员巩珍说,宝船的“篷、帆、锚、舵,非二三百人莫能举动” ⑨。

中型宝船又称马船,或马快船,是一种作战与运输兼用船舶。还有粮船,用来运载粮食与供应品。作战的船称为坐船和战船。此外还有水船等后勤辅助性船只,负责在水浅的港口为舰队运输淡水。

我们可把郑和领导的舰队与地理大发现时代的几支著名的欧洲舰队作一比较。1492年横渡大西洋到达美洲的西班牙哥伦布船队只有90名水手,3艘轻帆船,其中最大的旗舰“圣玛丽亚号”为250吨。1497年绕过好望角到达印度的葡萄牙达·伽马船队只有160人,4艘小帆船,其主力旗舰不过120吨,全长不到25米。1519年进行环球航行的西班牙麦哲伦船队也只有265人,5艘小帆船,其中2艘130吨、2艘90吨、1艘60吨。其规模与郑和航海是无法相比的。

郑和的舰队出访海外诸国时,有时整个舰队成一个编队,称为“大舯”,如启程返航时必须整个舰队一起行动。有时分为几个分遣舰队,分别朝不同的目的港驶去,称为“分舯”。舰队出洋所携给养有限,而须访问的国家和港口很多,如果所有的港口、国家都要郑和本人去访问,那么整个航程将增加很多,航期也会拖得很长。所以舰队常常在海外的一些地区海上贸易中心集散,派出分舰队去不同的港口执行访问任务。

这样大的一支舰队在海上,须有一定的通讯手段保证旗舰对各船的指挥及各船之间的联络,以便于控制各船的航速航向、前进后退、升落帆篷、保持船距、避免碰撞、通报风向风力、测天观星结果和遇海上险情、调动指挥、启航入港时各船的先后顺序,以及起锚抛泊等。喊话是通达信息最普通的手段,但这种方式有其局限性。即使在风平浪静时,随着喊话口令传递次数的增加,已有误传信息的可能。航行时各船之间的距离有大有小,遇到风涛时各船为避碰须保持相当大的船距,各船很难保持通话。

据《西洋记》、《殊域周咨录》、《纪效新书》和《筹海图篇》等书记载,明代水师“昼行认旗帜”,以红布为幔,悬五色旗20余条。这就是说,白天各船之间通过旗语来通达信息。这种方式与现代船舶旗语通讯已经基本相同。夜间视觉不良时,舰队则以灯笼为号,通过悬挂灯笼的部位、盏数的不同来表明各船的等级、队形和传达信息,保持航行的队形。旗帜和灯笼均须凭借肉眼观察,如阴雨天、能见度低时,这两种手段就都无法使用。在这种情况下,船队的各船以音响为号保持联系。音响的工具是锣鼓。

(五)航线网络

郑和所立之《天妃灵应之纪》碑记载,苏门答腊国为“西洋总路头”。有些学者认为这说明明初的“西洋”不同于明万历年间的《东西洋考》以“文莱即婆罗国”来划分东西洋的地理概念⑩。

其实苏门答腊为“西洋总路头”,不过是说,苏门答腊为当时东南亚的海上航运中心,即航路网络中心。中国舰队前往西洋航行时,一般先到苏门答腊,再由此分驶各地。据史料记载,苏门答腊有抵达航线1条,启程航线6条;苏门答腊至各地的启程航线,据祝允明《前闻记》有:

苏门答腊→满剌加(行9日,此航线在马六甲海峡内,由西向东);

苏门答腊→龙涎屿(西去1昼夜,此航线在马六甲海峡西端与孟加拉湾相交处,由东向西)。

据费信《星槎胜览》有:

苏门答腊→榜葛剌(顺风20昼夜,此航线由东南向西北穿越孟加拉湾);

苏门答腊→锡兰山(顺风12昼夜,此航线由东向西穿越孟加拉湾)。

据马欢《瀛涯胜览》有:

苏门答腊→南巫里(正西好风3昼夜,此航线由马六甲海峡西端进入孟加拉湾);

苏门答腊→溜山(此航线由东向西穿越孟加拉湾,然后进入西印度洋之阿拉伯海)。

当时西洋的“路头”,即航线汇聚中心并非只有苏门答腊一处,而是有好几处,主要是:占城、满剌加、龙涎屿、锡兰山、古里、小葛兰、溜山、忽鲁谟斯、莽葛奴儿等。这些航线形成了郑和船队的航路网络,它具有如下特点:以当时印度洋上的几个主要的航行枢纽为中心,彼此交叉,郑和的船队在这些地方分舯。

据史料记载,占城(今越南中部归仁及其附近),有抵达航线2条,启程航线6条;占城至各地的启程航线据《星槎胜览》记载有:

占城→交栏山(今印尼加里曼丹岛西南之格兰岛,顺风10昼夜,此航线由北向正南行);

占城→暹罗(顺风10昼夜,此航线向西南方向过印度支那半岛南端昆仑山,由东南向西北渡过暹罗湾);

占城→爪哇(顺风20昼夜,此航线前半段大体为占城至交栏山航线,由交栏山再向南延伸);

占城→真腊(顺风3昼夜,此航线大体为占城至暹罗航线的前半段)。

据《瀛涯胜览》记载有:占城→满剌加(向正南好风行8日,至龙牙门,再西行2日。此航线从占城向南纵穿南海南部海域至马来半岛顶端,再向西拐入马六甲海峡)。

据《前闻记》载有:占城→外罗山(今越南李山岛,行2日,此航线沿南海西缘由南向北行)。

据史料记载,满剌加(今马来西亚马六甲),有抵达航线4条,启程航线4条;满剌加至各地的启程航线,据《星槎胜览》记载有:满剌加→阿鲁(位于苏门答腊岛,顺风3昼夜,此航线在马六甲海峡内)。

据《郑和航海图》有:满剌加→暹罗(此航线由西向东穿越马六甲海峡进入暹罗湾,再向西北行渡过暹罗湾)。

据《星槎胜览》有:满剌加→苏门答腊(顺风9昼夜,此航线在马六甲海峡内由东向西行)。

据《前闻记》有:满剌加→占城(此航线向东航至马来半岛南端,进入南海后向北航行)。

据史料记载,龙涎屿至各地的启程航线有3条,据《星槎胜览》记载有:龙涎屿→翠兰屿(今安达曼海南端印属尼科巴群岛之大尼科巴岛,西北行5昼夜,此航线沿安达曼海与孟加拉湾的边缘航行)。

据《郑和航海图》有:

龙涎屿→锡兰山(此航线起初部分为龙涎屿至翠兰屿航线,由翠兰屿向西行,穿越孟加拉湾);

龙涎屿→乌里舍城(即今印度克塔克以南之太阳庙,此航线由东南向西北穿越孟加拉湾)等。

据史料记载,锡兰山(今斯里兰卡),有抵达航线3条,启程航线7条;锡兰山各港至他处的启程航线,据《星槎胜览》有:

锡兰山→溜山(由别罗里—今斯里兰卡西南贝鲁沃勒启程向西行7昼夜);

锡兰山→卜剌哇(今索马里之布拉韦,顺风21昼夜行程,此航线由东向西穿越阿拉伯海);

锡兰山→古里(顺风10昼夜,此航线前半段与锡兰山至小葛兰,及锡兰山至柯枝航线一致,至小葛兰和柯枝后继续沿印度西海岸北上)。

据《瀛涯胜览》有:

锡兰山→小葛兰(印度南端西海岸之奎隆,由别罗里经西北好风8昼夜,此航线穿越印度与斯里兰卡之间海峡后沿印度西海岸行)。

据《郑和航海图》有:

锡兰山→溜山[启程港为锡兰山千佛堂,即斯里兰卡南端之栋德腊,目的港为官屿,即马累岛(Male),此航线与锡兰山至溜山大致相近];

锡兰山→溜山(启程港为高朗务,即今之科伦坡,目的港为加平年溜,即今加尔皮尼岛,此航线与上一条航线大致相近);

锡兰山→柯枝(启程港为锡兰山千佛堂,目的港为印度南端西海岸之柯枝,即科钦,此航线前半段与锡兰山至小葛兰航线一致,至小葛兰后继续沿印度西海岸北上)。

据史料记载,古里(今印度西南沿海之卡利卡特)有抵达航线4条,启程航线6条。古里至他处的启程航线,据《星槎胜览》有:

古里→剌撒(即今也门之伊萨角,顺风20昼夜,此航线从印度西南海岸向西北穿越阿拉伯海,驶过曼德海峡进入红海);

古里→忽鲁谟斯(顺风10昼夜,此航线沿印度西海岸驶向波斯湾);

古里→阿丹(即也门之亚丁,顺风22昼夜,此航线与古里至剌撒航线基本一致);

古里→佐法儿(即今阿曼佐法尔省首府萨拉莱,顺风20昼夜,此航线由印度西南海岸向西北驶向阿拉伯半岛南岸中部之萨拉莱)。

据《前闻记》有:古里→苏门答腊(27日行程,此航线从印度西南海岸驶入孟加拉湾,再向东行驶入马六甲海峡)。

据《瀛涯胜览》有:古里→天方(目的港为天方国马头秩达,即今沙特阿拉伯之吉达港,3个月行程,此航线前半段与古里至剌撒航线相同,至剌撒后继续沿红海北上)。

小葛兰至他处的航线据文献记载有两条,据《星槎胜览》有:小葛兰→木骨都束(顺风20昼夜,此航线从印度西南海岸向西横渡阿拉伯海)。

据《瀛涯胜览》有:小葛兰→柯枝(好风1昼夜,此航线沿印度西南海岸行)。

溜山(今马尔代夫群岛)及附近诸屿,有抵达航线6条,启程航线7条。溜山各港至他处的启程航线,据《郑和航海图》有:

溜山→甘巴里头(启程港为官屿,目的港为今印度南端之科摩林角,此航线从马累岛向东北驶向印度南端);

溜山→小葛兰(启程港为官屿,此航线向北偏东驶向印度西南海岸);

溜山→木骨都束(启程港为官屿,此航线向西横穿阿拉伯海);

溜山→柯枝(启程港为溜山之加平年岛,此航线向东北驶向印度西南海岸);

溜山→古里(启程港为溜山之加平年岛,此航线向东北驶向印度西南海岸,与溜山至柯枝航线相似,唯航向更为偏北些);

溜山→古里(启程港为安都里溜,即马尔代夫群岛安德罗特岛,此航线向东北驶向印度西南海岸);

溜山→忽鲁谟斯(启程港为加加溜,即马尔代夫群岛卡瓦腊提岛,此航线向西北纵穿阿拉伯海,驶向波斯湾)。

忽鲁谟斯至他处的航线据文献记载有两条,据《星槎胜览》有:

忽鲁谟斯→天方(40昼夜行程,此航线应由波斯湾向南驶至阿拉伯半岛东南角,再沿阿拉伯半岛南岸西行,拐入曼德海峡后沿红海北行,至秩达港,今沙特阿拉伯吉达港)。

据《前闻记》有:忽鲁谟斯→古里(23日行程,此航线自波斯湾口沿印度西海岸东南行)。

莽葛奴儿至他处的航线据文献记载有两条,据《郑和航海图》有:

莽葛奴儿→古里(此航线沿印度西南海岸向东南行);

莽葛奴儿→加剌哈[即今阿曼阿拉伯半岛东南角之哈剌哈特(Qalqat)古城遗址,此航线由印度西南海岸向西北穿越阿拉伯海,驶向阿拉伯半岛东南角]。

当然,从上述诸地启程的航线实际抵达的必定多于以上所述者。

郑和时代航路网络中最引人注意的是西印度洋航线。唐宋时代,中国海船已经能穿越印度洋,但航路较少,走向简单,中途航向变化不多。从上述航线可知在郑和时代,中国海舶横越西印度洋的航路已经增至7条以上,它们是:

1.锡兰山(今斯里兰卡)→卜剌哇(今索马里摩加迪沙西南沿海之巴拉韦),航向260度,航程2100海里;

2.官屿(今马尔代夫群岛之马累岛)→木骨都束(今索马里首都摩加迪沙),航向262度,航程1800海里;

3.小葛兰(今印度西南海岸之奎隆)→木骨都束,航向258度,航程2000海里;

4.古里(今印度西南沿海之卡利卡特)→阿丹(今也门民主人民共和国首都亚丁),航向267度30分,航程1800公里;

5.古里→剌撒(今阿拉伯也门共和国滨临红海之伊萨角),航向270度,航程2000海里;

6.古里→佐法儿(今阿曼佐法尔省首府萨拉莱),航向300度,航程1400海里;

7.古里→忽鲁谟斯(今波斯湾霍尔木兹海峡),航向305度,航程1400海里。(11)

这足以说明,在郑和时代,中国海船在印度洋航运业中占据了绝对优势,在印度洋水域中确是“无远弗届”。

郑和的远航开辟了古代海上丝绸之路历史上航程最长的远洋航线。郑和船队航域东起西太平洋,西北达阿拉伯海、波斯湾与红海。从郑和航海图上看,郑和航迹在西南方越赤道进入东非的南半球水域,到达了位于南纬8°55′的麻林地(今坦桑尼亚的基尔瓦基西亚)。实际上中国的船队在东非并未止于麻林地。李约瑟博士提到,1459年欧洲地图学家弗拉·毛罗(Fra Mauro)在其地图上的一则注记中提到:约在1420年一艘来自印度的中国大帆船,对着迪布角外的男女岛方向,横越印度洋,并经过绿色群岛和黑暗海,朝着西和西南方向航行了40天,除了水天一色,别无他物。据估计,此船已经航行了2000英里。此后情况越发险恶,此船便返航,经过70天才回到迪布角。李约瑟相信这艘中国海船越过非洲南端的厄加勒斯角,进入了大西洋水域(12)。

明初航海并非止于印度洋,明朝使臣还曾远赴欧洲。曾经帮助过哥伦布航海的意大利佛罗伦萨人都斯加内里提到,1431—1447年间(明宣宗宣德六年—明英宗正统十二年),明廷曾遣使教廷。这些明朝使臣很可能是沿红海北上,然后弃船登岸,至尼罗河后沿河而下,再驶过地中海到达意大利的。不过他们没有在文献中留下自己的记载。

①袁树五:《昆阳马哈只碑跋》,见《郑和研究资料选编》,人民交通出版社1985年版,第30页。

②《瀛涯胜览·古里国条》所载碑文与此略异,此据《三宝太监西洋记通俗演义》卷13,第61回,见上海古籍出版社1985年版,第792页

③见《天妃灵应之记》碑文;《明成祖实录》卷71;《明史·三佛齐传》等。

④巩珍:《西洋番国志》,向达校注,中华书局1982年版,第50页。

⑤《明史·忽鲁谟斯传》。

⑥《明史·苏门答腊传》。

⑦《明史·柯枝传》。

⑧《西洋记》所记郑和逝世于古里应在此时。

⑨巩珍:《西洋番国志》,向达校注,中华书局1982年版,第5页。

⑩孙光圻:《中国古代航海史》,第498页。

(11)孙光圻:《中国航海技术的发展与“海上丝绸之路”的演进》,载《中国与海上丝绸之路》,第215页。

(12)《中国科学技术史》卷4,第3分册,图989。

丝绸之路/沈济时.—上海:上海古籍出版社,2010年 ;