丝路概说

- 交通路线

- 长安与丝绸之路

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实上

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实下

- 海上丝路史话

- 丝绸之路史研究

- 早期丝绸之路探微

- 早期丝绸之路文献研究

- 中西丝路文化史

- 沧桑大美丝绸之路

- 传播友谊的丝绸之路

- 路途漫漫丝貂情——明清东北亚丝绸之路研究

- 世界的中国——丝绸之路

- 丝绸之路

- 丝绸之路寻找失落的世界遗产

- 丝绸之路2000年

- 丝绸之路——从西安至帕米尔

- 丝绸之路经济带发展报告2014

- 丝绸之路考古十五讲

- 丝绸之路——神秘古国

- 丝绸之路——沿线城镇的兴衰

- 丝绸之路在中国

- 丝路景观

- 丝路起点长安

- 丝路文化新聚焦

- 丝路之光——创新思维与科技创新实践

- 中国丝绸之路交通史

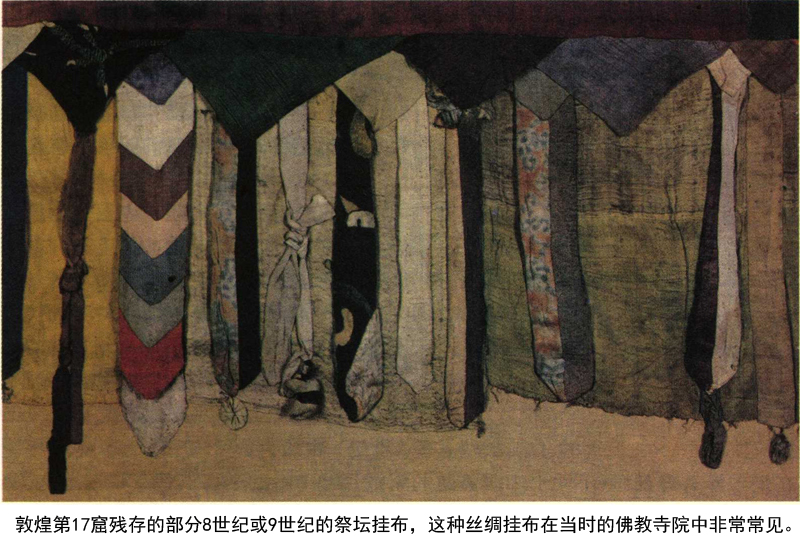

- 中华文明史话-敦煌史话

- 中国·北海合浦海上丝绸之路始发港理论研讨会论文集

- 丝绸之路

- 丝绸之路新史

- 西域考古文存

- 丝绸之路的起源

2 玉猪龙和薄如蝉翼的“羊毛”制品:玉器和丝绸

作者:吴芳思

在“丝绸之路”这个名称诞生约七千年以前,商品贸易就已经在环绕中亚沙漠的绿洲城市和中国之间进行了。从和田经丝绸之路南线最早输出的商品之一是玉器,既然玉器仍然经这条路线从和田运往中原,要不是丝绸运输的距离比玉器运输的距离远得多,或许使用“玉石之路”代替“丝绸之路”这个名称更为合适。人们曾认为,中国新石器时代的所有玉器都来自于这一地区,但是在中国东南部的太湖周围后来也发现了玉器。1兴隆洼和查海(新疆西部和内蒙古南部①)两种文化的琢玉工人早在公元前5000年前就用来自于和田的略呈绿色的玉制作了环形饰物和凿。在中国东北部的同一地区、后来被称为“塞外”(这是一个传统的中国术语,用来指非中原或游牧民族文化)的红山文化(前4000—前2500)中,玉工们用略显绿色的半透明玉雕刻了马蹄形玉杯,用黄玉雕刻了鸟形饰品和放置在墓中的玉猪龙。2

在早期,制作玉器的最不寻常之处在于玉料极端坚硬,难以雕琢。这些早期的玉器可能是用解玉砂掺上“软泥”,用木头或麻绳做成的工具把它们磨入玉石中制作而成的,孔眼是用木钻和解玉砂钻成的。磨光后完工的玉器比陶瓷制品经久耐用,至今已保存了数千年。这些精美的物品在早期的中国被视为珍品。殁于公元前1200年的商朝王后妇好的墓葬中就有七百多件玉器,其中一些玉器比她本人还早几千年。

虽然玉器被全世界很多新石器时代的人视为珍品,但在冶金技术产生之后它并没有保持住其突出的地位。然而在中国,玉仍然是一种非常重要的材料,其象征意义也愈加深刻。据说,孔子(前551—前479)把玉视为他最钦佩的高尚品德的范例:“夫昔者君子比德于玉:温润而泽,仁也;缜密以栗,智也;廉而不刿,义也:垂之如坠,礼也:叩之其声清越而长,其终则诎然,乐矣;瑕不掩瑜,瑜不掩瑕,忠也;孚尹旁达,信也:气如白虹,天也:精神见于山川,地也;圭璋特达,德也:天下莫不贵者,道也。”3

对玉的需求就是如此,以至于玉持续(一直持续到今天)从和田(Khotan/Hetian)河沿丝绸之路南线向外运输。古时的人相信,玉和女人一样有一种特殊的亲和力,这就增强了它的神秘感,而且17世纪的讲述中国农业和手工业生产的书中,也收录了妇女被遣往由冰雪融水形成的白玉河和黑玉河中去下水捞玉的插图。毋庸赘言,天然玉石非常重,下水捞玉会是一种违背意愿的自杀方式。

因此,这条伟大的东西贸易之路虽然以“丝绸之路”命名,但丝绸决不是沿这条路运输的唯一人工制品,然而,丝绸在中国和地中海之间的贸易中确实具有巨大的意义。从公元前1世纪起,丝绸在罗马就享有盛名,那时只有中国生产丝绸。

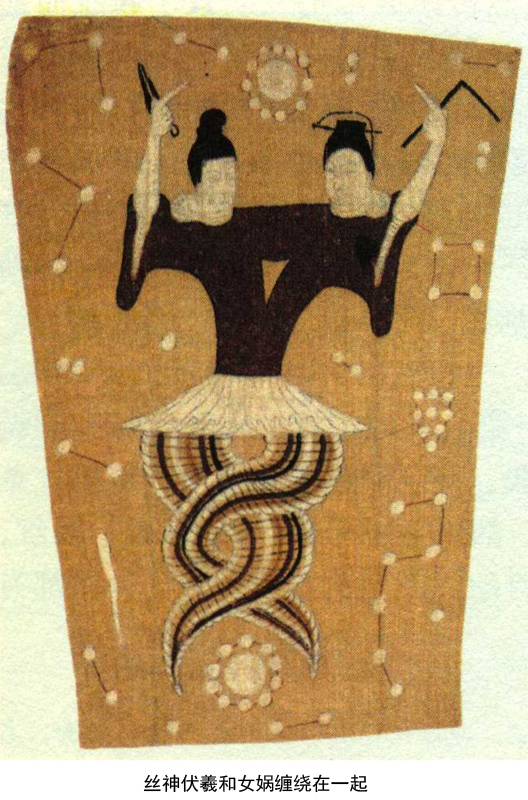

根据中国的传说,丝绸的发明应归功于生活在公元前2698年到公元前2598年的黄帝的妻子、西陵氏之女嫘祖②。虽然传说通常把发明置于朦胧而遥远的过去,但最近在中国的考古发现已证实,丝绸产生的日期早于传说中的发明时间。公元前3600年前的纺织工具和染色的薄纱在浙江河姆渡新石器时代遗址中被发现,这个地方至今仍然是中国主要的丝绸生产中心之一。更加复杂的丝绸式样,包括公元前2700年前的缎子,也从浙江另一个遗址中出土。4这些发现或许会进一步证明,在1927年发现的公元前5000至公元前4000年的新石器时代早期遗址中的一个蚕茧曾被人工切割过。

汉朝(前206—220)的丝绸以多种织法生产,用途甚广。在公元168年③后不久死于长沙附近的轪侯夫人的陵墓中发现了染色丝绸帘帷、46卷丝绸和丝绸服装、裙子,袜子、连指手套、鞋、枕头、香囊、镜匣和包裹物(用于包裹坟墓中的其他物品),还有素面的塔夫绸和素罗纱,都被染成了褐、灰、朱红、黑红、紫、黄、蓝、绿和黑色。另外还有染色丝绸和有编织图案的丝绸,两种丝绸都有自然色的和多彩的。5

位于北京中心的北海公园曾经是明清两朝(1368—1911)的皇家园林,在这里建有皇家先蚕神殿和先蚕坛。尽管有了考古发现,嫘祖对中国文化和轻工业的贡献还是在这里得到了纪念。两个石祭坛用于检查喂宫廷蚕的桑叶,宫廷蚕就养在沿先蚕神殿外墙而建的石房子里。每年阴历三月,皇后嫔妃们就前来祭祀蚕神嫘祖。

中国丝绸似乎是在公元2世纪到达地中海的,也是从东方出口到西方的第一件重要商品。罗马人对于其起源的认知模糊不清,“赛里丝人(Seres)”或“丝绸人(silk people)”并非专指中国人,一般是指偏远的东亚居民。或许罗马的丝绸是分几个阶段经丝绸之路运进来的,也有一部分从海路运输。公元50年的《爱利脱利亚海周航记》是一部详细描述航海路线(“航海”通常沿海岸线进行,并列举了地点、产品和在各地的冒险经历)的书,书中提供了大量的早期地理知识,其中也提到了丝绸:丝绸是以丝线、织物和纱的形式经印度进口到埃及的。6斯特拉博(Strabo)所著的《地理学》(前1世纪)也认为,丝绸原产于印度。7尽管在爱琴海有野蚕蛾(不同于中国养殖的家蚕),地中海的学者们还是错误地认为:“赛里丝人从树叶上采集的是多么薄的羊毛呀!”8维吉尔(Virgil)提到了公元前1世纪的一次蚕丝丰收,“丝线从叶子上被梳理出来”。这样的观点持续了几个世纪,得到了广泛认同。斯特拉博也说,蚕生长在印度,蚕丝是“从一种树皮中经干燥处理后被生产出来的”。9

在希腊和罗马,一些学者把丝绸与享乐主义甚至堕落联系在了一起。元老塞涅卡被优质丝绸的透明度吓坏:“成群的可怜的少女辛勤地劳动,换来的却是奸妇可以通过其轻薄的衣服暴露躯体,丈夫对妻子身体的了解并不比外人或外国人多多少。”10他规劝妇女要再端庄一些,并警告,“几乎跟脱光衣服一样赤裸”11地外出所引起的必然后果。尽管受到这样的责难,以及有时出于经济原因,贸易受到限制,但丝绸在罗马仍十分流行。丝绸外衣和原料的价格都在古罗马皇帝颁布的法令(301)中被罗列出来,这是抑制通货膨胀和制定最高限价的一种尝试。12

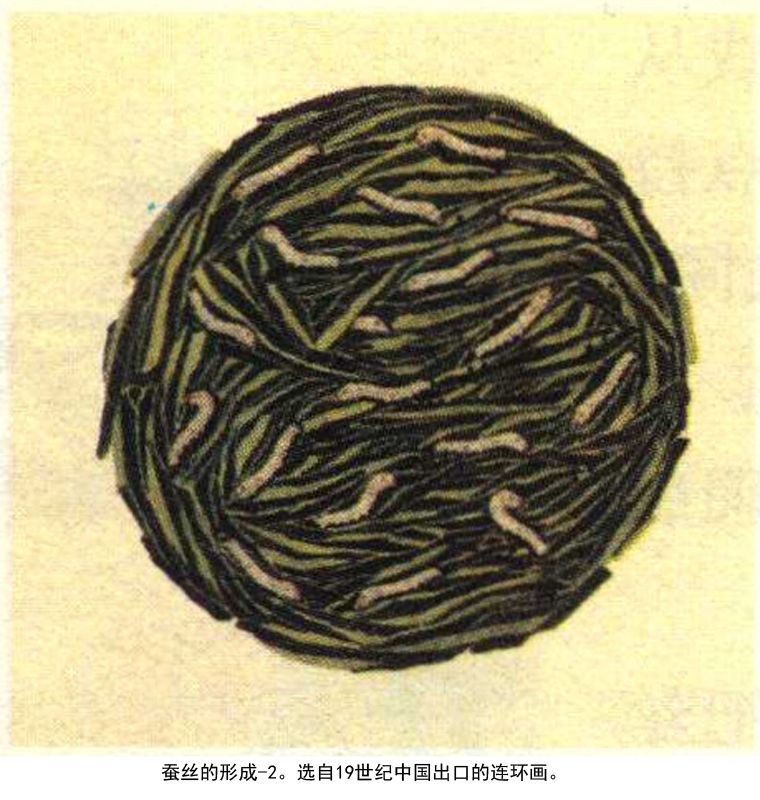

中国的丝是拆开并组合家蚕蚕茧丝所产生的。做蚕茧的家蚕蛾幼虫大约要吃上5周的桑树叶(要生产1磅丝,就约吃掉2英担叶),并且在做茧前从1毫米长到70或80毫米。蚕做茧用的材料产生于其体内两个腺体,这种材料中含有一种叫做丝蛋白(形成纤维的一种物质)的蛋白质和一种叫做“丝胶”的粘性混合物。蚕虫从头部的一对小孔中分泌出一种胶状物固定在一个支撑物上,然后缩回头部把丝蛋白吐出来。蚕虫左右摇摆头部,把两根丝摆成“8”字形,当丝胶变硬时就围绕自己形成一个蚕茧。蚕独自呆在如坚果一样的茧里面变成蝶蛹,一个星期左右之后,又变成了一个胖乎乎、毛茸茸的蚕娥。蚕蛾要破茧而出,就要咬断丝线,这样它就不会被丝线缠住。因此,大部分蝶蛹要用热气或蒸气使其窒息,然后将蚕茧放在热水中,以软化丝胶,便于找到丝头缫丝。用5至7根丝缫在一起,就可形成能够纺织丝绸的好线。13

丝绸生产于从中国西南部的四川到东北部的山东(Shandong/shantung)的很多地方,而长江三角洲地区是最重要的丝绸产地之一。种植桑树和养蚕影响了长江三角洲地区的经济和景观。在素以“鱼米之乡”著称的长江三角洲地区,纵横交错的狭窄水道的岸上常常栽种着低矮的桑树。虽然野桑树可以长到50到60英尺高,但由于种植的桑树被频繁地采摘,以至于它们会长成长节的葡萄藤状。在这一地区,蚕在用白灰粉刷的农舍中用大而扁平的蚕匾饲养。照顾它们,要遵循十条原则:“卵产在纸上后要保持室温凉爽;孵化后室温要保持温暖;蜕皮期间不能喂食;在睡眠的间隙,要供应充足的食物;它们之间不能靠得太近,也不能离得太远:蚕在睡眠时蚕室要保持温暖、避光;蜕掉皮后,室温要保持凉爽,光线要充足;刚刚蜕皮后的一段时间要少喂养,但当它们长成后就永远不能缺少食物;它们的卵应该紧密地摆放在一起,但不能卵上堆卵;潮湿、干枯或沾满灰尘的叶子不能用来喂蚕。”还有一些注意事项:“还要精心做到一点,那就是让它们远离噪音,它们是不喜欢噪音的。到目前为止,养蚕人确实非常谨慎,甚至谨慎到了迷信的程度:在某个地方,旅行者要到来时要提前告诉养蚕人。如果没能做到这一点,任何运气不好的人如果事先不通知一声就来到村子里,就得不到礼貌的接待,甚至会被骂走。”14

很多中国儿童把蚕当宠物养。20世纪初,生活在长江沿岸城市九江的小男孩蒋彝,详细地讲述了他的爱好:

像我家其他人特别是女孩子一样,我也把养蚕当作一种爱好……我们从来没有养过几百只蚕,也很少只养十几只……我的一个住在农村的姑姑就养了很多蚕。我们在城里学会养蚕,仅仅是因为奶奶认为,了解农村的生活方式对我们有好处。我觉得,从照顾蚕宝宝的过程当中,我们可以锻炼出灵活的手和细心的头脑,有助于将来事业取得成功。

中国的传统观念认为,养蚕纺丝是妇女的工作,所以蒋彝的姐妹们就受到了更多的鼓励。

我们……没有义务喂蚕,女孩子受到鼓励要做比男孩子更多的事情,我的一些表兄弟们,由于对养蚕不感兴趣,对此不屑一顾。可我觉得养蚕是一种感觉很美好、让人心平气和的事情。

要把新产的卵保存到第二年是极其困难的。在养蚕的季节(约在仲春时节),我姑姑常把蚕卵从乡下给我们带过来。我总是只要十多个蚕卵,很担心有一些不能孵化出来。她告诉我们,要仔细观察,等到院子里的桑树抽新芽的时候,就把蚕卵放在很暖和的地方。元宵节(春节后第15天)后,我们的房间里不再生火,所以我就把蚕卵放在我的床垫下面。起初卵是微黄色的,几天后就变成黑蓝色。我每天都观察它们,不久它们开始孵化出来,看上去像小黑蚂蚁。我把它们放在一个木盒子里,上面盖上细稻草,然后把桑叶新芽采摘下来放到盒子里。现在这些像蚂蚁似的蚕爬上叶子吃了起来,这时稻草就可以清理掉了。这些嫩叶仅够它们吃几顿,而且在喂食前还要做好充分的准备。我们把桑叶晾上几天,为的是减少桑叶当中的水分,因为水分太多很容易使蚕生病。当蚕长大后,就变成灰白色,再也不像蚂蚁了。

起初,我们的一株小桑树可以供应足够的叶子,但当蚕长大后,桑叶就不够用了,几个表兄弟就得去外面找桑叶,也可以从农民那里购买。我们常常听到江苏省和浙江省采桑者的故事,那些地方都是有组织地养蚕,整块的地都种植桑树。采桑者成群结队地去采桑叶,有女人,有男人,有女孩,也有男孩,还唱着民歌,关于他们有很多浪漫的故事。我的几个表兄弟没有耐心喂蚕,但他们愿意出去采桑叶,我想,他们在那段时间里并不是想出去风流。

一个星期后,蚕有三分之二英寸长,并慢慢变成淡棕色。它们前后摇摆头部,之后吃得越来越少,再后来就根本不吃东西。摆头的动作也渐渐地慢下来,直至静止不动,它们进入了睡眠。这时它们要蜕皮,新皮在老皮下生长,随后,一个微微发红的点出现在头部附近,老皮就在这个点破裂,新皮渐渐地显露出来。几个小时后,它们又开始吃新鲜桑叶,比以前吃得还要多。当然,这样的结果是,蚕长得更快了。它们一般要经历睡眠、换皮这样四个阶段,每一阶段需要两三天的时间。不幸的是,并不是所有的蚕都在同一时间睡眠,这对于大规模养蚕的人来说是个严重问题。但我并不怎么担心,我用一双新竹筷把这些睡眠的蚕挑出来,将它们放入一个竹篮中。这时候,蚕应放置在温暖的房间中,既不能有风也不能有苍蝇。在从最后一次睡眠中醒来后,它们食量大增,会吃掉大量桑叶,这就给我们带来了一个难题,因为到那个时候,桑树叶子几乎都要被采光了,我们只有设法解决。

蒋彝养蚕的目的,并不是为了产丝和违反行业习惯以拯救蚕蛾,避免使之不被活煮。

最后一次睡眠之后的八九天里,蚕已长到了3英寸长,它们的身体变成了透明的,它们不再吃东西了,而是准备吐丝。我常常在一个小碗上放一张纸;然后把一两只蚕放在上面。它们会四处爬,吐出丝直至把整张纸覆盖。如果两只蚕吐出的丝不能盖住纸,我就再加上一只。到它们吐尽丝时,它们就从又长又瘦的形状变成桶状,每一端都有一个点,这种形状它们要保持几天,然后眼睛鼓出来,长出翅膀,我就把它们拿出去放在树上……

我总是惊讶于丝织品竟如此精美,就像是用机器织成的一样。一些丝是纯白色的,一些是金黄色的。我姐姐曾用小片的蚕丝片做粉扑,她在丝绸上绣上漂亮的花用来做粉扑的表层,用蚕丝片做绒面,然后就可以使用了。跟我不一样,她也做大片的蚕丝片,用几百只蚕做。当蚕准备吐丝的时候,她会用大纸把桌面盖上,让很多的蚕在上面吐丝,直至做出一张大蚕丝片,大得足以用来包裹她的绣花丝绸。染过色而尚未纺织的丝绸很粘,会粘在手指上,所以有必要使用一些润滑剂来消除一些粘性。

这就是我们精心工作的结果。我姐姐和表姐妹们常常互相竞争,看谁能做出最好的丝绸,我姑姑来我家时就给她们做裁判。我感到非常遗憾的是,在我家,我的后代们,他们当中的大部分人甚至没有机会看到,蚕到底是什么样儿的!

①原文错误,查海遗址位于辽宁阜新,兴隆洼遗址位于内蒙古赤峰市敖汉旗。——编注

②关于黄帝的妻子,有多种说法:其一认为是西陵,即嫘祖;其二认为是西陵氏之女,名叫嫘祖;其三认为是西陵(昆仑)一带西方骥旌之女。——译注

③应为公元前186年。——译注

中西丝路文化史/吴芳思 著.-济南: 山东画报出版社, 2008;