丝路概说

- 交通路线

- 长安与丝绸之路

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实上

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实下

- 海上丝路史话

- 丝绸之路史研究

- 早期丝绸之路探微

- 早期丝绸之路文献研究

- 中西丝路文化史

- 沧桑大美丝绸之路

- 传播友谊的丝绸之路

- 路途漫漫丝貂情——明清东北亚丝绸之路研究

- 世界的中国——丝绸之路

- 丝绸之路

- 丝绸之路寻找失落的世界遗产

- 丝绸之路2000年

- 丝绸之路——从西安至帕米尔

- 丝绸之路经济带发展报告2014

- 丝绸之路考古十五讲

- 丝绸之路——神秘古国

- 丝绸之路——沿线城镇的兴衰

- 丝绸之路在中国

- 丝路景观

- 丝路起点长安

- 丝路文化新聚焦

- 丝路之光——创新思维与科技创新实践

- 中国丝绸之路交通史

- 中华文明史话-敦煌史话

- 中国·北海合浦海上丝绸之路始发港理论研讨会论文集

- 丝绸之路

- 丝绸之路新史

- 西域考古文存

- 丝绸之路的起源

4 天之弃子匈奴和汉朝贸易

作者:吴芳思

中原汉人探索“西域”的动力在某种程度上是由游牧民族匈奴的劫掠行为所促成的。居住在中国西北边界地区的游牧民族不断地袭击他们的农耕邻居,他们的行为使人非常不安,由此刺激了中原汉人在甘肃建造了最初的长城,这是阻挡匈奴挺进中原的一种尝试。1后来,像以往任何时候一样,长城这种防御行为被证明是无效的。在公元前201年,匈奴入侵了山西省,在大同附近打败了汉朝的一支军队。类似深入中原领土的袭击分别发生在公元前182、181、177和169年,在公元前166年,一支14万人的匈奴骑兵一直打到了距长安城仅300里的地方。2

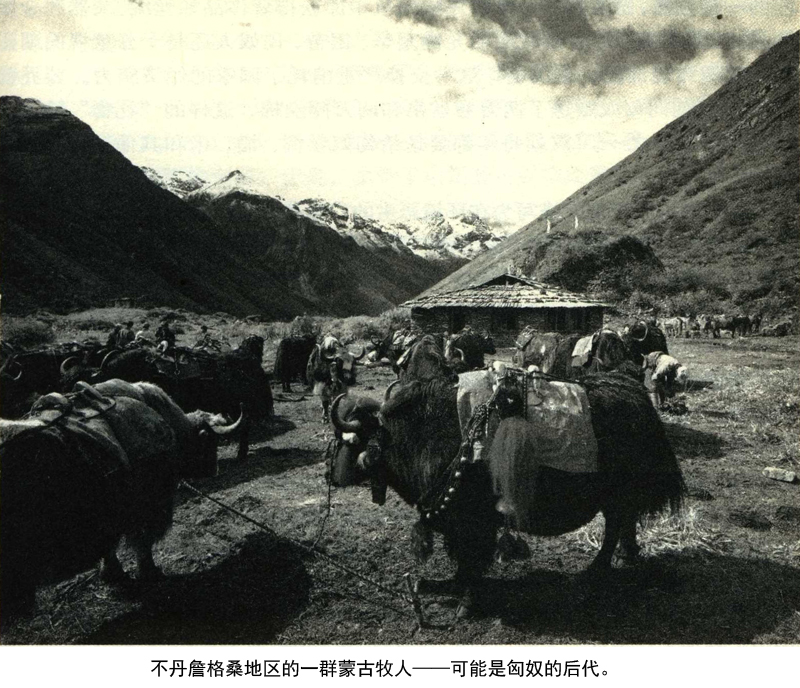

关于匈奴,仍然有很大的争议。这个由两个中国汉字组成的名称,被汉人笼统地用于指居住在中国西北边界之外的各个游牧部落。研究这一地区的早期西方学者,如18世纪的德经,常把“Xiongnu”(匈奴)译作‘Huns’①。这种译法的症结在于,汉朝在公元2世纪中叶就强有力地摧毁了匈奴政权,但两百年后匈奴人又出现在“欧洲大陆上”,却又找不到他们向西迁移的证据。3虽然陆宽田(Luc Kwanten)认为,匈奴人的语言“属于阿尔泰语系”(对此我们没有找到真正的证据),但他承认,他也不知道匈奴最终的演变是怎样的(如果有演变的话),而且对于匈奴是“原始突厥人还是原始蒙古人”也难以下结论。4

在蒙古的考古发掘中,发现了许多产于中原的物品,这是汉朝同匈奴交易后或是赠送给匈奴的,还有建筑物遗存。这就说明,匈奴向北迁移了,或许是“原始蒙古人”。5

中原的物品被“赠送”给匈奴,说明匈奴的实力暂时凌驾于汉族中央政权之上。各部族向中原王朝臣服并交纳贡物常常被称为“朝贡”,并被视作一种制度,依照这种制度,中原王朝通过仪式与各部族交换礼物和各部族使节的臣服使中原王朝获得了满足。据可靠资料认为,进贡制度始于周代(前1055—前221),对于进贡者地位和条件的规定在汉之前已臻于完善,虽然在此后的朝代中它不断被修改。6在汉朝,它可以被看作是一种寻求和平的方式:为了避免边界再起战争和冲突,汉朝和匈奴达成协议,双方互送“人质”。汉朝大多把公主送往匈奴和亲,而外族送往汉朝的多是王子。

还有代价很高的商品交换,这是中原王朝从中亚获得至关重要的商品如马匹的一种方法,而游牧和半游牧民族则从中原获得奢侈品如丝绸、漆器和金属制品。有趣的是,尽管游牧生活充满艰辛、困苦,匈奴人还是十分重视向朝廷换取丝绸和装饰品。在汉朝,这种交换严重消耗了国家的经济实力。公元前25年,汉朝向匈奴赠送了两万卷丝帛和两万磅丝棉,这样的“礼物”约占国家税收的十分之一。7汉朝每年都要送给匈奴丝绸、酒、米和其他粮食等“礼物”。8②

那时的汉人把匈奴描写为在环境恶劣的广袤草原上放牧的人群:“匈奴人生活在沙漠中,居于荒凉之地,因为他们是无所用的人,因而上天似乎将他们遗弃了。他们居无定所,男男女女混居一处。他们四处为家,住毡帐,衣皮革,食畜肉,饮毛茹血。他们随牧群而迁徙,到处游牧,遇见人就和对方交换物品。”9

秦朝的始皇帝在公元前215年派出了一支军队,在一段时间之内阻止了匈奴的进攻。10但当秦在公元前206年灭亡后,匈奴又开始南下,甚至威胁到了中央政权建立的都城。汉武帝(前157—前87)大大拓展了中国疆域,把南部沿海省份浙江和福建纳入了汉朝的版图,把遥远的西南部的广东和广西置于自己的统治之下(如果还没有完全将其纳入帝国版图的话),还派遣军队把匈奴驱回至中亚沙漠。公元前138年,汉武帝派遣使节张骞(死于前114)去寻求另一个中亚游牧部落大月氏的支持,以共同抗击匈奴。张骞没能争取到大月氏的联盟,但他进行了两次史诗般的旅行,翻越帕米尔高原,到达了费尔干纳(在今天的哈萨克斯坦)和巴克特里亚(在阿姆河和兴都库什山之间)。

张骞的第一次旅行持续了12年,其中10年他做了匈奴的俘虏。他取道戈壁滩以北进入蒙古境内的匈奴领地,沿丝绸之路北线到达了喀什噶尔,再向北到达了费尔干纳,然后绕帕米尔西缘到达了巴克特里亚。他返程时走的是丝绸之路南线。

西汉(前206—8)正史《汉书》中的《张骞传》提到了匈奴是怎样挑衅大月氏的,这就促使汉朝皇帝决心同大月氏联盟。“在那时,匈奴逃兵说,他们已经打败了月氏王,还用月氏王的颅骨做了一个酒器。月氏人逃跑了,尽管他们痛恨匈奴,却苦于无人相助以报仇雪耻。当时,汉朝(中央政权)正谋划着如何消灭匈奴,得知了大月氏的情况,就希望派遣使节同月氏建立联系,但使节出使的路线必须穿过匈奴控制区,于是,皇帝下诏招募可以担此重任之人……张骞应募。”11

“张骞体格健壮,性格宽宏大度,善于鼓舞士气,就连野蛮的匈奴人也喜欢他……张骞刚出发时,有一百多人同行,13年后仅有两人成功地返回。张骞到达的国家有大宛(费尔干纳还是索格底亚纳?),大月氏(巴克特里亚?),大夏(巴克特里亚的另一个名称?)和康居(年代错误:撒马尔罕?),还听到了关于五六个大国的传闻。③张骞对天子详细讲述了这些国家的地理和资源,他的话记录在《汉书》的‘西域’卷中。”12

张骞与后来的求法僧人玄奘(602—664)的经历不无相似之处。玄奘在向皇帝讲述了自己在“西域”的见闻之后,皇帝对于他当初私出阳关、违反国禁的行为也忘了追究;张骞虽然未能完成联合大月氏抗击匈奴的任务,然而,他却以自己所搜集到的信息而获得封赐。“天子欣欣以骞言为然”。

《汉书》卷九十六是记载西域的。在公元92年进呈皇帝的《汉书》记载了张骞的事迹,这一部分取材于更早的中国“综合”史,即由司马谈及其子司马迁合著并于公元前91年呈报皇帝的《史记》(伟大的历史学家的记录)。《汉书》的编撰者班固(32—92)有一个弟弟班昭在中国的西北服役,他或许为此书作出了贡献。④班固死于狱中(说明了对中国历史发表意见的危险性),之前司马迁也在为于公元前99年被迫投降匈奴的将军李陵辩护后遭受宫刑。

关于西域的记载始于对其地理环境和环绕沙漠的“南北丝路”的描写,张骞被誉为“开拓西域之路”的第一人。西域之路的开拓,导致了匈奴政权的衰落和汉朝四郡的建立,其中就包括敦煌郡。匈奴政权在公元1世纪衰落后,汉朝向甘肃地区迁移了许多农民,与接受汉朝统治和实行农耕定居生活的“南匈奴”一起劳作。

西域地区的国家和居民点一个接一个地被指明了具体位置。“最接近汉朝疆域的国家是羌(指居住在河西走廊西南部的所有部落)……孤零零地位于西南方……而不是处在丝绸之路的交通干线上。羌有450户人家,1750人,其中有500人会使用兵器……他们随着牧群四处寻找水源,不从事农业生产。至于粮食,他们依靠鄯善(楼兰)和且末。山中产铁,他们自己打制兵器,包括弓、长矛、短刀、剑。”13

这样的记载不仅显示出汉朝对邻族的军事潜力及它与其他野蛮部落的关系十分关注,也显示出中国汉朝的官僚政治发挥了作用。中国现存最早的人口普查记录是在公元2年进行的,而对于纳税人口的登记大大巩固了汉朝的经济基础。被登记的男性要服兵役和徭役(修路或建造长城的劳役),还要缴纳人头税和以产品(丝绸、生漆、粮食)等形式缴纳的实物税。

更加重要的居民如楼兰人(有“1570户,14100人,其中2192人能够使用兵器”)也被纳入了人口普查的范围,同样,《汉书》中对它与汉朝的历史关系也有记载。楼兰是汉武帝的使节频繁遭受骚扰的地方,其居民“常常充当匈奴的耳目,使匈奴军队能够成功拦截汉朝使节”。汉朝于是就派出了惩罚叛乱者的军队。

汉朝、匈奴和楼兰三者之间的关系非常复杂。在汉朝派兵之后,楼兰向汉投降,并向汉朝皇帝进贡礼物。匈奴对这种潜在的联盟起了疑心,开始进攻楼兰,“因此楼兰国王把一个儿子送到匈奴做人质,另一个送到汉朝做人质”。控制人质并利用公主实现联姻(实际上是向中亚派出女性人质)、结盟是汉朝外交的基本特征,张骞曾建议,派一名公主到位于伊犁河谷的乌孙国和亲。而楼兰王子的结局却非常糟糕,他的父亲在公元前92年去世时,其国人要他回国,不幸的是,他“已根据汉朝法律被定罪并被送到蚕室受宫刑。因此,汉廷没有把他送回楼兰,只是在回复中说“天子非常喜爱他的随从,不能让他离开”。14皇帝还暗示他们,应该另立一位合格的人选为王,楼兰人无奈只有接受了。

西域的一些险地也在关于乌秺国的记载中提到过。乌秺位于莎车以西,有人认为它就是塔什库尔干。“这里的居民生活在大山之中,在岩石间耕种土地。当地长有白草。他们用石头砌成房子用以居住。”这里的居民用双手掬水喝。“此地出产一种速度缓慢、能碎步前进的马。有驴,没有牛。向西有悬度⑤……悬度是一座石山,山谷难以穿越,行人要过此地就要用绳子相互牵拉着过。”

悬度成为向西行进的巨大障碍。《汉书》中提到,由于这座山的险要,人们无法进入罽宾⑥(克什米尔?)地区。比上述地区更远、且同汉朝保持长远关系的是帕提亚(波斯)等国。帕提亚北面与粟特毗连,汉武帝的使节在这里得到了大鸟卵(鸵鸟蛋)和眩人。眩人,或幻术师,可能是在东罗马市场上被当作奴隶出售的一种人,“常常”被充作贡品从帕提亚送至汉朝宫廷。他们不仅在宫廷,也在长安的集市上表演幻术。15

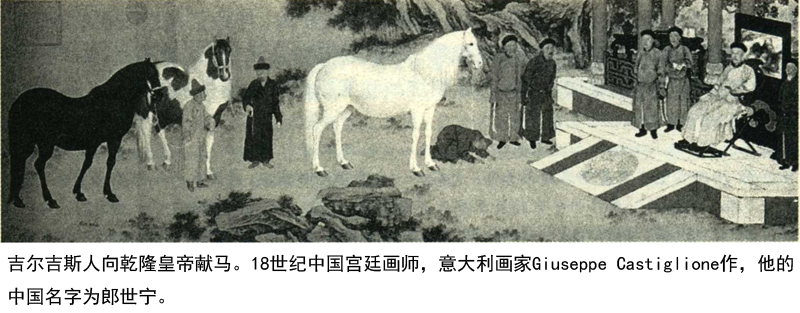

对汉朝皇帝来说,中亚的马相对其他贡品而言显得尤为重要,张骞首先就向汉武帝介绍了西域的马。匈奴入侵中原时,匈奴的优秀战马和优良骑术最使人闻风丧胆。在西域,养马的主要民族有:从甘肃西部迁到巴克特里亚的月氏、伊犁河谷和巴尔喀什湖以南的游牧民族乌孙和费尔干纳的居民。“当皇帝听闻,西域有天马的后代‘汗血宝马’时,立即派使节带黄金千斤和等身大的金马一座去换取大宛良驹。”16但这一简单的愿望却引发了残酷的充满血腥的战争。仗着大宛与中原相距甚远,大宛王拒绝交换。汉朝使节由此发怒(“出言不逊”),被砍了脑袋。鉴于此,“天子派遣贰师将军李广利率领10万大军……”,接着就是一场持续了四年的战争,直到大宛王被自己的国民砍了头,大宛人同意送给汉朝3000匹良驹,事情才得到了解决。大宛人还提出,此后每年向汉朝进贡“两匹天马”,汉朝同时也向其索要了苜蓿(用于喂马)和葡萄种子。

汉朝如此渴望得到“汗血宝马”,有两个原因。奥斯汀·科茨(Austin Coates)写道:“由于所有的有机物质包括水在内,钙含量不足,这种马在中原不能被成功繁育。”朝廷曾从蒙古输入过马,但它们体型小,“长满粗毛,看上去很像狗或熊之类的小动物”。17一点都不像在西域可以见到的膘肥体壮的阿拉伯战马。所以,宝马成了稀罕之物,需要外族不断地进贡,因为在中原它很难被繁殖。

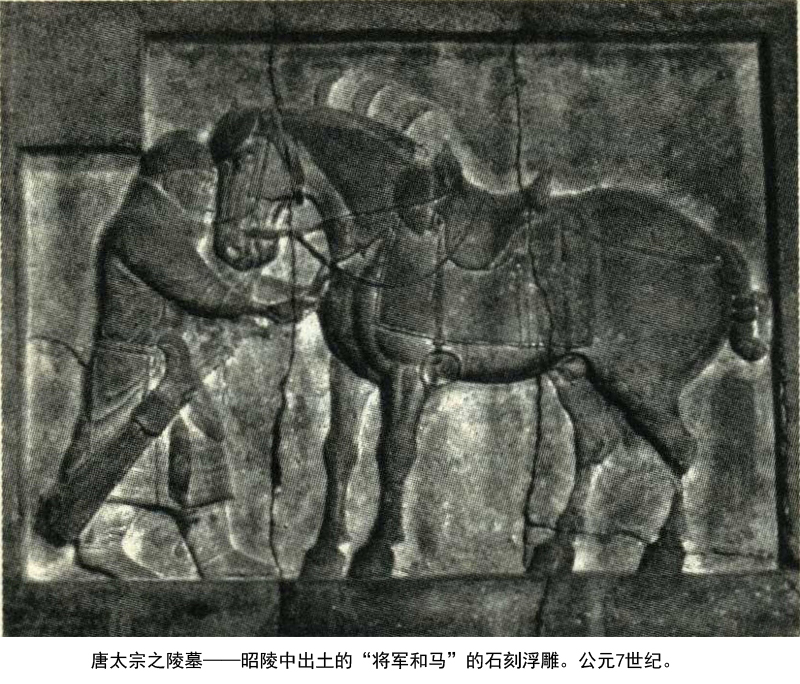

另一个原因是汉人发现在战争中,匈奴骑兵比汉族步兵具有明显的优势。在秦朝(前221—前206)秦始皇的陵墓里用以陪葬的军队⑦中发现了战车和骑兵,显示出当时中国早已使用了骑兵,但还没能达到后来汉朝所具有的战术(像马一样,中国使用战车的技术当初也是从西方传入的,即公元前1500年从苏美尔传入的18)。赵武灵王在公元前4世纪组建了一支骑兵部队,他们模仿少数民族的游牧骑兵,组织了一支能在马上使用弓箭的骑兵部队。这支骑兵脱掉了繁琐的宽袍大袖的衣服,穿上了北方游牧民族的服装,即短外套和裤子。19骑兵之所以得到重视,是因为在公元前201年,由高祖皇帝派出的一支主要由步兵组成的规模庞大的汉朝军队,在同匈奴的作战中遭遇了令人汗颜的失败。但是马匹的繁殖这一难题仍然无法解决。

在弄清楚汉朝对大量良马的需求纯粹是出于军事目的时,阿瑟·韦利(Arthur Waley)得出结论说,汉朝对良马的需求更多的是出于一种精神需要,而在实际用途中,良马并没有起到多大的作用。在公元前101年,当时正逢打败大宛后,汉武帝在汉朝都城长安等待三十多匹“天”马的到来。在等待之际,他作了一首《天马歌》:

太一况,天马下,霑赤汗,沫流赭。

志俶傥,精权奇,籋浮云,晻上驰。

体容与,迣万里,今安匹,龙为友。

天马徕,从四极,涉流沙,九夷服。

天马徕,出泉水,虎脊两,化若鬼。

天马徕,历无草,径千里,循东道。

天马徕,执徐时,将摇举,谁与期?

天马徕,开远门,竦予身,逝昆仑。

天马徕,龙之媒,游间阖,观玉台。20

那时中国人相信,水中会出现一种特殊的马。在民间传说中,水是龙的家乡。这种马有时长有翅膀,像龙。这种长翅膀的石刻马,在唐朝皇帝武则天(690—705)陵墓的甬道两旁可以看到,而且这种“海马”(分明是普通的马)的腿上有时刻有鱼鳞,有时又是劈波斩浪驰骋着的形象。在中国历史上,龙一直是艺术家们所喜爱的形象。21

天马和龙的结合(更有力量的神兽)象征着中国的皇帝,其被赋予的思想就是天之骄子,即皇帝殁后将被一对这样的神兽带上天堂。公元前113年在戈壁滩的边缘——敦煌发现陌生马种的故事,为天马的传说增添了神秘色彩。

在西汉政府经营西域的前哨与基地——敦煌服役的一名中国士兵⑧捉住了一匹天马,天马被送往长安宫廷。汉武帝作歌赞美这匹马,后来这首歌⑨常用于宫廷献祭活动。歌曰:

太乙贡兮天马下,霑赤汗兮沫流赭。

骋容与兮跇万里,今安匹兮龙为友。22

天马的到来使汉武帝龙颜大悦。据公元200年的史料记载,汉武帝希望“天马”的到来可以使他长生不老,因为“天马”可以带他去长生不老之地——昆仑山。“汗血”是当时人们对这种大宛马种的最显著特征的描述。德效骞(Homer Hasenpflug Dubs)教授把这种马的马汗与喷沫皆为红色的现象归因于马体内的寄生虫所致。阿瑟·韦利则引用了另一则故事解释“汗血”现象:汉章帝(75—88在位)把一匹天马赐给了他的叔叔,据说当时这匹马的马腿有一个小伤口在流血,所以很明显被误认为那是马在流汗。因此章帝说“我常听说武帝的《天马歌》,歌中说‘霑赤汗兮沫流赭’,今天得见,果然如此。”

与奥斯汀·科茨看重这些大宛良马在战争中出色的表现相反,阿瑟·韦利则强调,大宛的统治者们更多的是在仪式中而不是在作战中使用这种马,即将它当作驮载未成年的佛祖的神马。对于中国皇帝来说,使用这种马也是出于同一目的:把皇帝驮运到昆仑神山这块长生不老之地。在中国神话故事中,“昆仑山”指的是和丝绸之路走向相同、位于尼雅和和田之南的一条山脉。

从中亚输入马匹,不管是天马还是其他马种,是汉朝同“西方世界”达成协议的一个主要内容,这种做法一直贯穿中国的大部分历史。后来,在19世纪末和20世纪初,中亚东北端的蒙古商人赶着成群的长毛小马抵达长江,在那里的通商口岸,马匹被爱好骑马的居民抢购一空。在汉朝,野蛮的匈奴人也设法用驴同汉朝做起了繁荣的贸易,此前汉朝境内还没有驴,但驴的耐力和体力深受汉人青睐(而且很容易在中国繁殖)。

乌孙国(暂认为位于伊犁河谷)也认为,不能与汉朝疏远,但张骞的到来激怒了匈奴。乌孙和汉朝为了加强彼此之间的联系,双方进行了和亲以达成联盟,乌孙用1000匹马作聘礼迎娶汉朝公主。“荒淫、凶残、胡作非为到了极点”的江都王刘建的女儿细君被派遣出塞与老乌孙王联姻,随行的还有几百名宦官、仆人和乘舆。乌孙国为细君公主建了一座宫殿(帐篷?),但她每年只能在宴会上与她年老的丈夫见一两次面,而且言语不通。公主在悲愁中作了一首歌:

吾家嫁我兮天一方,远托异国兮乌孙王。

穹庐为室兮旃为墙,以肉为食兮酪为浆。

居常土思兮心内伤,愿为黄鹄兮归故乡。

汉朝皇帝怜悯这位孤独的公主,派使者每隔一年给她送去帷帐、锦绣等物予以慰问……23后来,按照在少数民族中非常普遍的一种风俗,她又嫁给了她丈夫的孙子,还为他生了个女儿。这种把死者的妻子转嫁给另一位家庭成员的做法,使汉人相当震惊,因为汉人崇尚的是女性应为贞节守寡。

《汉书》中对乌孙“肥王”和“狂王”的记载犹如一幅讽刺漫画。汉朝被卷入到了一次密谋刺杀“狂王”的行动中,一名带郎中去医治狂王的汉朝副使受到了处罚,与楼兰王子一样,“被送到蚕室受宫刑”。

当官方在西域进行探索以及汉朝持续不断地向西域派出使节、公主和军队的时候,中亚各民族和汉朝之间的贸易也在民间进行着。商品在边界市场中进行交易,中国人换得了一些动物如马(既有天马也有普通马)和驴,其邻国则买进铁制工具、布匹、粮食和中国的奢侈品如丝绸、漆器和玉制饰品。

除马之外,汉朝还急于“积攒各种各样的财物。在见到犀牛角、象牙和龟甲后……受到槟榔子的诱惑……了解到天马和葡萄之后”,他们与外国使节建立了联系。从那时起,珍奇物品如夜明珠、花纹贝壳、犀牛角和翠鸟羽毛在皇宫中可大量见到……黄门⑩里名马云集,有龙纹马、鱼眼马、汗血宝马,成群的大象、狮子、其他猛兽和鸵鸟放养在宫外的花园里,这些珍奇之物来自世界各地。24除了动物园中的动物和一些奢侈品外,食品是经丝绸之路向中国进口的最重要的商品之一,因为它们大大丰富了中国人的餐桌。虽然一些食品仍然保留着显示其来源的名称(例如,有一个特殊的汉字,其意思就是“外国”,这个字就是用于称呼洋葱的“洋”),但是,让中国厨师感到吃惊的是,他们使用的一些基本的佐料当初就是从国外进口的,如芝麻、豌豆、洋葱、芫荽来自巴克特里亚,还有黄瓜等都是汉朝时从西方引入的。25

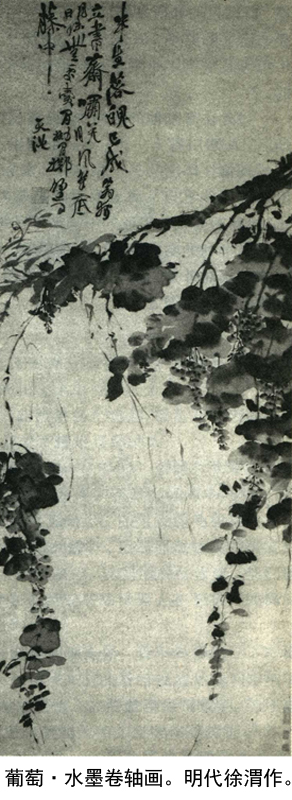

葡萄首先被张骞引入中国。在那时,葡萄在长安种植,仅仅是为了食用而已。这是一种小葡萄,分黄、白和黑三个品种。26

大量的商品沿丝绸之路交易,中国政府竭尽全力对贸易往来和商品流动加以控制。汉朝建立了一批关市以防止商品走私,在商人入境时还可向其收税。中国商人以护照的方式控制商人的流入,护照上要写明商人所要到达的目的地、行程目的和所携带的物品。27同中国以外的国家的联系和贸易集中于穿越中亚的南北陆路线,但是大量的商品交易也通过海路进行。珍珠、龟甲、象牙和犀牛角等几乎可以肯定是从海路运来的,而且中国的丝绸也是先经海路运到印度的。28

另外还有其他的陆路线,通过这些路线,中国商品出口到印度和印度以北的地区。从四川省(一个主要的丝绸生产中心)进入云南然后到达缅甸,可能是中国丝绸输往印度的另一条路线。实际上,当公元前2世纪张骞发现蜀(四川)商沿这条路线私自从事贸易时,是相当震惊的。29虽然张骞被誉为一名廉洁的官员,但其后被派往中亚的中国使节则常常被描写成想方设法在当地私自贩卖稀有珍品以牟利的腐败官员,这种现象一直存在。在18世纪和19世纪早期,当广州口岸禁止对外贸易时,当地地方贸易官员想要发财的欲望也是促成1840年鸦片战争的主要原因之一。

①Huns指4、5世纪入侵欧洲的匈奴人。——译注

②一直以来,中国坚持认为自己处于“中央帝国”(中国的国名即此意)的中心地位,以及它对“外”国的霸权地位。实际上,“朝贡”制度的含义和实施在不同的朝代有着巨大的差别,当然也会随着观察家的立场、观点之不同而发生变化。在近代史中,当真正的外国使节如马嘎尔尼勋爵(Lord Macartney)在1792至1794年率领第一个英国外交使团到达中国时,这一概念就被混淆了。他们以全新的态度对待中国的礼仪,拒绝“磕头”(在皇帝面前以前额触地三次),原因是因为这样做就是对他们的主权不敬。有意思的是,当马嘎尔尼极其重视以回避“磕头”这种方式战胜“朝贡”制度时,他们的使团乘坐的中国船只上飘扬的旗帜却传递了这样的信息:这是朝贡的大使。在英国图书馆东方和印度分部的收藏品中有威廉·亚历山大画的一幅画,在这幅画上就可看到这面旗帜。——原注

③西域古地名与英译名对应如下:大宛——今费尔干纳盆地。大月氏——阿姆河中上游。大夏——巴克特里亚。康居——索格底亚那,亦称粟特,撒马尔罕为其首府。——译注

④此处有误。班固的弟弟应为班超,曾在西域服役,在“从希腊、罗马到中国”一章中已提到过。班昭为其妹,班固死后,班昭奉命与马续共同续撰《汉书》,故为此书作出了贡献。——译注

⑤悬度,位于今印度河上游地区。——编注

⑥汉魏时西域国名。又作劫宾国、羯宾国,唐玄奘《大唐西域记》作“迦湿弥罗”。即今克什米尔至阿富汗一带。——编注

⑦即兵马俑。——译注

⑧据史书《瀚海明珠》记载,他是一个名叫“暴利长”的囚徒,因犯罪被充军到敦煌屯田垦荒。——译注

⑨汉武帝见到这匹天马后,认为这是吉祥之兆,是他最崇敬的“太乙神”赐给他的,便为马起名为“太乙天马”,并作《天马歌》以示庆贺纪念。《天马歌》又名《太乙之歌》。——编注

⑩黄门,是汉朝的官署名称,设在皇宫之内。——编注

中西丝路文化史/吴芳思 著.-济南: 山东画报出版社, 2008;