丝路概说

- 交通路线

- 长安与丝绸之路

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实上

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实下

- 海上丝路史话

- 丝绸之路史研究

- 早期丝绸之路探微

- 早期丝绸之路文献研究

- 中西丝路文化史

- 沧桑大美丝绸之路

- 传播友谊的丝绸之路

- 路途漫漫丝貂情——明清东北亚丝绸之路研究

- 世界的中国——丝绸之路

- 丝绸之路

- 丝绸之路寻找失落的世界遗产

- 丝绸之路2000年

- 丝绸之路——从西安至帕米尔

- 丝绸之路经济带发展报告2014

- 丝绸之路考古十五讲

- 丝绸之路——神秘古国

- 丝绸之路——沿线城镇的兴衰

- 丝绸之路在中国

- 丝路景观

- 丝路起点长安

- 丝路文化新聚焦

- 丝路之光——创新思维与科技创新实践

- 中国丝绸之路交通史

- 中华文明史话-敦煌史话

- 中国·北海合浦海上丝绸之路始发港理论研讨会论文集

- 丝绸之路

- 丝绸之路新史

- 西域考古文存

- 丝绸之路的起源

4.10草原的忧伤

作者:王蓬

草原丝绸之路延绵数千里之遥,在很大程度上归功于沿途水草丰茂。我国东起大小兴安岭,向西穿越呼伦贝尔、锡林郭勒、阴山山脉直到最西部的伊犁河谷,历史上曾密布着森林、草原、河流与湖泊,为众多的游牧民族提供了广阔的繁衍生息之地,亦为草原丝路的开辟提供了市场需求和沿途水草。但草原总体来讲,纬度偏北,寒冷少雨,生态相当脆弱,一旦破坏则很难恢复。几千年来,游牧民族之所以能够生存,很大程度上得力于“游牧”,根据一年四季气候变化、水草长势来选择放牧牛羊的地方,这样就无形中给草原恢复生态留下了很大的空间。即便如此,若遇干旱、瘟疫、牛羊死亡无法生存时,还需南下劫掠,这也是历史上“边患”不绝的原因之一。随着多民族共和国的建立,“边患”早已消除。但现在,比“边患”更大的隐患却在威胁着草原,这便是近年日益加剧的草原生态恶化,沙化、荒漠化已呈现出大面积、多害点,并非个别地方千疮百孔,不可控制,而是快速蔓延到了惊心动魄的地步。2005年,我曾从东北中俄边境黑河口岸,自备车辆,一路南行,穿越大小兴安岭、锡林郭勒直到阴山脚下的河套平原。2008年又分两次从河套平原,沿中蒙边界到达额济纳旗。一次则沿河西走廊到伊犁河谷中哈边境的霍尔果斯口岸。2009年,又沿额尔齐斯河到达中俄边境。在跑完的几千公里草原丝路上,沿线看到的情况是除了祁连山腹地与伊犁河谷,几乎再也见不到“风吹草低见牛羊”的壮阔景象。沙化、荒漠化、虫害化、鼠害化的草原比比皆是。

阅读资料,寻访牧民,结合亲眼目睹的情况,大致可以寻找出这样几个原因。首先是行政区域的划定,使牧民可游牧的地方大为缩小。原本草原上盟旗制度就起源很早,也大致划定有游牧范围。但那时人口较少,地域辽阔,同时,即便王廷,也是可拆卸的蒙古包,并不固定一处。整体还是游牧性质。但现在,几乎所有盟旗所在地修的城市都与内地市县城市没有任何区别。包头、鄂尔多斯等城市的豪华漂亮及规模气势都让人大吃一惊。如果仅仅是城市,还占地有限,但每座城市都修有四通八达的现代公路,这样就把草原分割为条条块块。更出人意料的是,上世纪80年代,牧区实行承包制后,草原也被牧民分割为若干草场,许多还用铁丝网隔离,千百年来形成的“游牧”状态戛然而止。一些意想不到的问题也逐渐显露。比如,草原上讲的“六畜”是指马、牛、骆驼、羊等,过去综合放牧,地域辽阔,马群吃过之后,牛羊再吃,最后是骆驼,各拣爱吃的草,草原利用率高,畜群游牧离开,草原又恢复常态。现在牧民一家一户,不可能什么都养,各有侧重,长期放牧一块,爱吃的草连根都吃掉,使草原牧草品种越来越单一。其次,牧民的定居也是草原退化的重要原因。这些年,大多宣传的是定居的积极意义:生活安定,孩子能受教育,能使用各种电器,冬天保暖,生活质量提高等,这些事实都值得肯定。但定居下来后,定居点逐年扩大,人来车往,对草原的蚕食破坏显而易见。这些日益扩大的地盘再也不可能长草,更可怕的是千百年来的一种游牧状态,也可以归结为“游牧文化”正在消失。过去一户牧民只需要几辆勒勒车,就能把老人孩子、粮食衣物、帐篷物品等装载起来,由一片草原运到另一片草原。到了新地方,全家人齐心协力,只需一两个小时就可重新搭建帐篷,开始新的生活。这个过程是游牧民族积累出的一种生存智慧,需要坚强和毅力,需要团结和乐观,更需要战胜各种突发事件的丰厚经验。现在定居了,还需要这些做什么呢?引出的更深层问题是,在年轻人眼中,固定的房子再好也比不上城市,那干脆去城里好了。因为父母虽然老了,但有固定房子住,一时半会儿还用不着子女照顾,那就先去城里挣钱。不想,这一去也许就再也回不来了!更可怕的是,各地政府为发展经济,争相制定各种搞活政策,放松了对环境资源的监管。各种矿业主蜂拥而至,到处勘探寻找煤矿、铁矿、铜矿。由于草原人少,搬迁牧民占用土地成本很低,所以各类矿业四处开花,虽给地方政府增加了财源,但开矿、修路、污水倾泻、空气污染、湖泊污染等,对草原的危害已十分严重。不要说业内专家,就是行旅匆匆的路人也看得十分清楚,这实在是一遭挡不住的事情。再加上多年来,开荒种地,过度放牧,人口激增……再丰饶的草原也招架不住这些已经发生和正在发生的灾难,最后的结局必然是生态恶化、沙化、荒漠化……在内蒙古大青山腹地,成吉思汗的崛起之地,一位与我同龄的牧民告诉我,上世纪60年代,他中学毕业回家放牧,这方圆百里都是最好的牧场,到处溪流淙淙,淖尔(池塘)遍地。他骑马赶着羊群,一路惊飞野鸭天鹅,不定还会碰上狐狸,拖着长尾,并不慌张。倒是他紧张,只怕羊只钻进草丛丢失。草最深处,牛钻进去都不见踪影。他骑在马上,马靴都能让露水打湿。那时草原是啥光景,现在呢?不用他说,盛夏时节本应是牧草丰盛之时,可草细小得连地皮都遮不住。放眼望去,起伏的山岭无不是“草色遥看近却无”,怎么会是这样?那位牧民却说:“先是组织草原牧民都当民兵,发枪打狼。狼可是牧人的师傅,咬黄羊、旱獭、草鼠全靠狼,没狼了,谁护草场?旱獭、老鼠到处打洞,加上过度放牧,草根都吃了,几辈人都难恢复……过后,那裸露赭黄的草原像搁在心上……让你坐立不安,牵挂始终。”

这些现象不仅发生在蒙古草原、新疆草原,连最靠近内地的若尔盖草原的情况都不容乐观。

若尔盖大草原是川西北三大草原中面积最大,牧草最丰茂,放牧牛羊也最多的一块草原。尤其与甘肃玛曲接壤的部分,临近黄河首曲,是片一望无际的天然牧场,溪流蜿蜒,湖泊如镜,水草十分茂密。不仅养育着百万头优质绵羊和牦牛,还是丹顶鹤、黑颈鹤、天鹅等珍稀候鸟的栖息地。此外,有着优质毛皮的狐狸、野兔、水獭、旱獭也视这儿为家园,觅食追逐,生儿育女,昼夜出没,为草原增添了勃勃的生机。

若尔盖由于地处四川、甘肃、青海三省交界地段,是由青海、甘肃进入四川的必经之地。历史上草原游牧民族党项、吐蕃及蒙古铁骑都曾由此进入四川,故历代都重视防务。若尔盖曾属潘州,后单独设县,在西部草原县城中还蛮有规模,几条街道纵横,各种政府机构齐全,尤其近年发展较快。第一次去时感觉街上行人不多,比较冷清。第二次再去,竟发现全城几条街道上全搭着脚手架,在粉刷墙壁,然后全都描画成藏族风格的图案与花纹。正修建的楼宇也一律是藏式风格,看样子准备把若尔盖建设为一座有浓郁藏族风格风情的草原城市,以便发展旅游业。

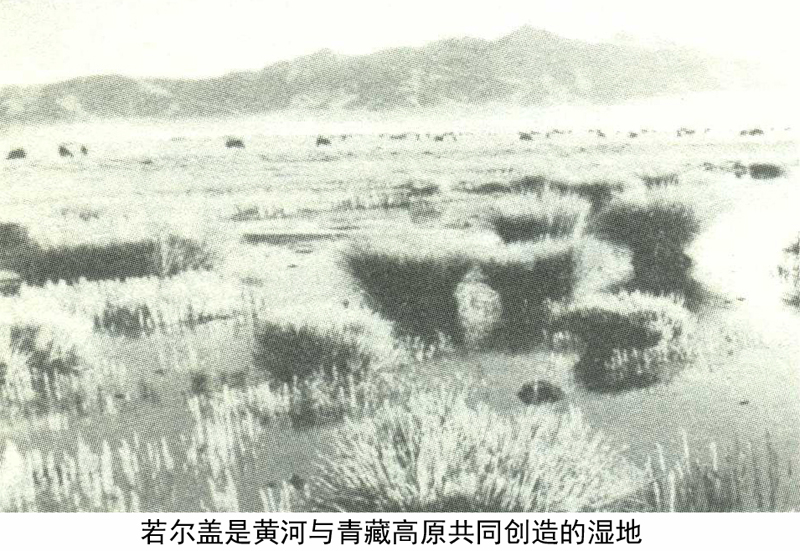

由于去过若尔盖,所以就会关注这里。见到一份科学杂志上谈及若尔盖,才知道,在地质学家们眼中,若尔盖有一个很大的范围,它包括了四川省的若尔盖县、红原县和阿坝县,甘肃省的玛曲和碌曲县。这片大草原被专家称为青藏高原与黄河共同创造的若尔盖湿地,沼泽覆盖率较高,水生植物生长齐全,是我国最大的泥炭储备区,在调节自然生态方面有不可忽视的功能。

科学家们划定的这片大若尔盖,几个县我都有幸去过,感觉是同一种生态环境,海拔都在3500米左右,属于青藏高原的东部。基本居住着藏族同胞,也都是以放牧牛羊为主的纯牧业县。因为来去沿着公路,所见情况大致相同。玛曲临近黄河首曲,形成的沼泽面积较大。黄河转弯处环抱着约40公里宽、数百公里长的大草原上,形成的湖泊湿地最大,能够见到丛生的灌木和沼泽化的草甸,那一团团的牧草就像小船一样浮在水面,四周则是蓝莹莹的积水,如画般美丽。公路大都要选择在地势较高,避开沼泽,又平坦近捷的地方。沿途放眼望去,青藏高原的皑皑雪峰耸立在地平线上,起伏的山峦完全被浓浓淡淡的牧草所覆盖,为牧民提供了最好的夏季牧场。在向阳避风的山洼,临近溪流的河谷,便于放牧的高地都驻扎起了牧民,搭起一两顶黑色牦牛毡帐篷,拾起成堆的牛粪作为燃料,用石块垒一圈围墙,供牛羊晚间歇息。白天主妇挤奶,炊烟飘起时,奶茶也就煮沸,孩子在帐篷前嬉闹,老奶奶则转着经轮,一派家园气象。远近的山头谷地则游走着一群群云朵般的羊只,牦牛吃饱青草之后则喜欢聚集着静卧在山坡上。相比之下,马匹不多,三五成群,悠闲地啃草。这是整个若尔盖草原夏天常见的情景。

与蒙古草原和祁连山、天山、贺兰山等处草原不同的是,在若尔盖草原常能看见宽达数百到数千米的洼地,有若明若暗的溪水蜿蜒。溪水两岸,丛生着灌木丛与河柳丛,与江南园林十分相像。有一片片明镜般的积水池塘,水边栖息着各类水鸟,最引人注目的是黑颈鹤,三五成群,鸣叫,踱步,翩翩起舞。还有大片的灌木丛沼泽和草甸沼泽。这些沼泽地常开着大丛大丛的野花,花朵不大,但多数很细密,且色彩艳丽,姹紫嫣红,明黄丹朱,倒映在水中,像霓彩一般漂亮。这些湿地沼泽中没有放牧的牛羊,可能是担心丰美的牧草中,有不知深浅的泥潭。本地牧民都积累了丰富的经验,不会把牛羊往烂泥沼赶,而牛羊出于求生的本能,也不可能自投罗网。总之,那些积水的草原十分平静,这可能就是当年红军穿越时遇到的那种情景吧。

第一次是在细雨飘飞中经过若尔盖大草原的,远近的草原都飘飞着如烟的雨雾,空中有灰鹤盘旋,草地有牛羊哞叫,似乎对这片草原有着无限的眷恋,也给我留下了关于若尔盖草原的种种难忘的印象。

仅隔几年,当我再次探访若尔盖时,不知怎么,再也找不回那些印象和感觉了。赞赏变成了担忧,焦虑取代了兴奋,一切都与上次相反。第一次是由川西经若尔盖到河西走廊一路上行,这次是从甘南经若尔盖到川西,一路下坡。第一次细雨飘飞,这次却烈日当空。关键是正逢213国道改造,沿途推土机、挖土机轰鸣不止,载重汽车尘土飞扬,凡经过者无不搞得灰头土脸。沿途草原修了几处牧民定居点,牧民帐篷明显减少,洼地沼泽的积水干涸,而黑颈鹤几乎看不见了……

最初,我以为是公路改造引起的暂时性变化,或是和自身心情变化有关。岂料,到成都和一位朋友聊起时,这位热心环保的朋友却说这种担心并非多余。若尔盖的生态环境之所以千百年来能保存下来,很大程度上是由于地广人稀、人迹罕至,几乎没有人为的干扰和破坏才保存了这么一块宝贵的湿地。但是,目前若尔盖草原人为破坏已经很大。前些年急于脱贫,牧民急,当地政府也急,所以组织开挖了数百公里的排水沟,疏浚干沼泽,扩大了牧场。这种杀鸡取卵、过度放牧的恶果很快便显露了。草原湿地一旦缺水,就会迅速退化、沙化和鼠害化。事实上,若尔盖草原已出现两百多个沙化点,面积超过5万公顷。另据一份电视报讲,拍摄电视剧《延安颂》时,其中有红军长征过草地的几场重头戏,到了当年红军经过的草原时,竟然找不到一片沼泽。不得已采取了人工引水制造沼泽才解决问题。这是多么让人尴尬的事情。再是,纯牧业地区硬搞牧民定居也值得商榷。传统放牧就是随着牧草分布和生长季节不停地转场,这本身就是被千百年历史证明的行之有效的办法,含有许多规律与科学。如今许多户牧民集中起来,过度放牧绝难避免,草原的退化、沙化也就为时不远了!

朋友还找出一份《人民日报》上刊登的文章,说位于黄河源头的青海省玛多县原来湖泊遍布,有“千湖之县”的美誉。水草丰茂,牛羊布野,人均牛羊居全国之首。牧民纯收入年均近3000元,位居全国前列。仅10年时间,由于全球气候变暖,雪线上升,许多湖泊干涸,牧草枯死,牛羊锐减,丰水县也成了缺水县,唯一的水电站也因无水而停止发电。连县长的手机都要靠柴油发电机来充电,牧民吃水都成了问题,沦为国家级贫困县。现在已在动员移民,但牧民舍不得世代居住的家园,事情严峻而又尴尬。

再是藏北重镇那曲,建国初期,人均有羊20只,半个世纪过去,人均羊只还是20只,为啥?人口增长了5倍!由1万人变成5万人。而由于过度放牧,对燃料、水源等各方面的索取破坏绝不止5倍,而是以几何级数上升。高原牧场是雪域冰雪亿万年养育的结果,生态极其脆弱,一旦破坏,一个世纪也难以恢复。如何保护草原、湿地、植被,已是一个刻不容缓的问题。

10年,仅仅10年!环境恶化速度之快,让人瞠目结舌,无法回避又必须面对。但愿若尔盖这片因红军走过而久负盛名的草原不再遭此厄运,能给下一代人也留下关于草原的种种美好记忆。

从长安到罗马——汉唐丝绸之路全程探行纪实(下卷)/王蓬.-西安: 太白文艺出版社, 2011 ;