丝路概说

- 交通路线

- 长安与丝绸之路

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实上

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实下

- 海上丝路史话

- 丝绸之路史研究

- 早期丝绸之路探微

- 早期丝绸之路文献研究

- 中西丝路文化史

- 沧桑大美丝绸之路

- 传播友谊的丝绸之路

- 路途漫漫丝貂情——明清东北亚丝绸之路研究

- 世界的中国——丝绸之路

- 丝绸之路

- 丝绸之路寻找失落的世界遗产

- 丝绸之路2000年

- 丝绸之路——从西安至帕米尔

- 丝绸之路经济带发展报告2014

- 丝绸之路考古十五讲

- 丝绸之路——神秘古国

- 丝绸之路——沿线城镇的兴衰

- 丝绸之路在中国

- 丝路景观

- 丝路起点长安

- 丝路文化新聚焦

- 丝路之光——创新思维与科技创新实践

- 中国丝绸之路交通史

- 中华文明史话-敦煌史话

- 中国·北海合浦海上丝绸之路始发港理论研讨会论文集

- 丝绸之路

- 丝绸之路新史

- 西域考古文存

- 丝绸之路的起源

4.14蒙古英雄的壮举

作者:王蓬

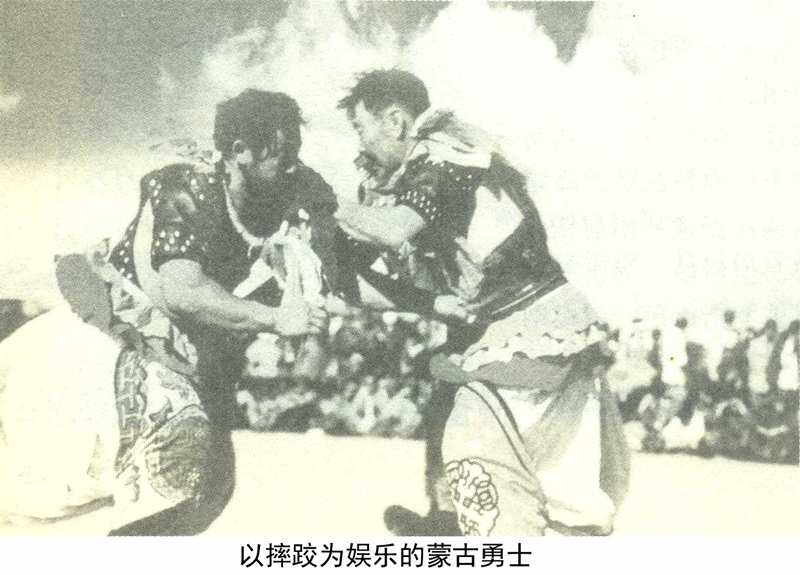

土尔扈特

蒙古族是一个善于创造史诗的民族。草原的辽阔延绵,高山、大河、冰雪、激流和布野的羊群,这一切注定要孕育出歌声,在苍凉的马头琴的伴奏下,高入云端,如怨如诉,一咏三叹。他们创作的史诗《江格尔》由数十部作品组成,规模恢弘,气势磅礴。

蒙古草原游牧民族的盟旗制度起源很早,几乎要追溯到原始部落的游牧时期。这也因生存环境决定,自然灾害、牛羊瘟疫、野兽袭扰都绝非单家独户所能抵御,必须抱团才能生存。这些部落或大或小,或分或合,在岁月和实践中总结出礼仪和制度,推举出首领和头人,在一定的游牧地域生存。这些部落之间,常为争夺牧场水草发生纠葛乃至战争,且难免弱肉强食,积怨成仇。直到13世纪铁木真征服了所有的部落,第一次统一了蒙古草原,他被尊为成吉思汗。他的孙子忽必烈则建立起横跨欧亚,空前辽阔的元帝国。后来元帝国覆没,蒙古草原又重新陷入了割据状态,直到游牧于白山黑水之间的女真人崛起,取得继元之后第二个由少数民族建立的全国统一政权。由于女真人在建立政权的过程中得到过蒙古贵族的支持,所以1626年清帝皇太极专门建立蒙古衙门,在蒙古族早年的部落基础上建立起盟旗制度。

其中,土尔扈特部落被分封在额济纳旗,具体位置在甘肃河西走廊张掖的西北方向约800里处,现在仍叫额济纳旗,是著名歌手德德玛的故乡。

土尔扈特先祖曾属瓦剌部落,在明永乐八年(1410)明成祖曾对其先祖封爵位,并赐玉印、玉佩等物。他们分封的额济纳旗也是一块积淀深厚、历经沧桑的土地。残存于此的古岩画表明人类早就繁衍生息于此。史书记载最早有大月氏、匈奴等游牧民族。汉武帝时,卫青、霍去病大破匈奴,在河西走廊设四郡、建两关时,也曾在张掖西北方向设居延要塞来屏障河西四郡。之后历代中原王朝都在居延屯田戍边,积淀下厚重的文化。

游牧俄境

不过,那时居延生态环境与现在的荒漠化完全不同。祁连山最大的河流黑水也称弱水或居延河流淌800公里,最后在居延低洼处汇成面积达五百多平方公里的湖泊,也称居延海。四周水草丰茂,水鸟翻飞。从居延汉简所载内容看,经汉唐戍边将士的开垦,完全是一片塞外江南景象。

但到明时,因弱水改道,居延海日渐干涸,四周荒漠日渐扩大,无法进行大规模的放牧,所以土尔扈特部落只好离开额济纳旗,向其最早的游牧之地巴尔喀什湖一带迁移。但这片牧地又被正在阿尔泰山附近崛起的准噶尔部占领,土尔扈特部落又只好向沙俄境内的伏尔加河流域放牧。那时,世界上从大小兴安岭到多瑙河畔都是横贯万里的连片草场,游牧民族之间的这种迁徙是常有的事情。土尔扈特部落一直认为自己是中国的属民,依旧参加蒙古部落在伊犁的会盟,并派出使臣向康熙、乾隆朝见进贡毛皮、骆驼和马匹。清政府对土尔扈特也非常关心,隆重接待每次的来使,赏赐大量金钱物品,以示对这些海外游子的关爱。1712年,康熙皇帝还派出以太子侍读殷扎纳为首的使团,共34人前往伏尔加河,慰问土尔扈特部众。使团行程长达两年,行程两万里,受到土尔扈特部落的隆重接待。雍正年间又先后两次派遣使团前往伏尔加河慰问土尔扈特部。但沙俄认为土尔扈特在俄境内放牧,应属俄罗斯臣民,就应纳税和服兵役。

俄罗斯幅员辽阔、横跨欧亚、人烟稀少且多集中在欧洲部分。伏尔加河流域水草丰茂,宜于放牧,在沙俄境内的土尔扈特部始终保持着厄鲁特蒙古传统的古老部落组织形式,共由十三个兀鲁思组成,每个兀鲁思都有亲王,最大的兀鲁思的亲王是渥巴锡,他也就自然成为了整个土尔扈特部的汗。渥巴锡率领的兀鲁思有10个爱马克组成,一个爱马克就是一个半军事管辖区,下面又分若干和迅,和迅是一二十个蒙古包组成的独立放牧村落。整个伏尔加河流域在土尔扈特最盛时期由五千多个和迅,分布在伏尔加河流域两岸一千多平方公里的土地上。那时,伏尔加河水量充沛,宽广达数公里,如一条明晃晃的玉带,蜿蜒在俄罗斯辽阔无垠的土地上,两岸是无边无际的草原。每当晨昏,在朝阳和落日的光辉中,成千上万的牛羊出栏或晚归,剽悍的土尔扈特男人骑在高大的骏马上,把鞭子抽得山响,吆喝声此起彼伏,大草原飘升起缕缕炊烟;女人们忙着烧奶茶,煮起喷香的手抓羊肉,牛哞马嘶,一片沸腾,构成一幅壮阔无比的游牧安乐图。不知不觉间,土尔扈特已在这儿生活了一个多世纪,休养生息,整个部落发展到二十几万人,牲畜数百万头,几乎是一个部落王国。按说,尽可安居乐业。

誓死东归

但此时,俄国正处于彼得大帝向外扩张阶段,为夺取黑海和波罗的海的出海口,沙皇彼得一世多次发动对土耳其和瑞典的战争,几乎连年争战。土尔扈特大批青壮年被征兵,赋税也不断加重。此外,土尔扈特早年游牧的蒙古高原,由于隔河西走廊与青藏高原相邻,受牧民互牧以及草原丝路的影响,普遍信仰藏传佛教,世代耳濡目染,早已渗入到心灵深处。但沙俄却要土尔扈特人放弃佛教改信奉东正教,这便遭到了整个部落的抵制。而且他们还处于哥萨克人的监视之下,不断派人在土尔扈特首领中挑拨离间,使部落出现分裂的危险。凡此种种,都已严重威胁到土尔扈特人的生存。

当时,土尔扈特部落的首领是渥巴锡汗,是位年仅26岁血气方刚、胸有城府的蒙古汉子。尽管他生长于俄罗斯境内的伏尔加河畔,但却流淌着蒙古游牧民族的血液。他最崇拜的是蒙古英雄成吉思汗,他最怀恋诞生英雄的祖国故土。此刻,当整个部落的生存受到严重威胁时,渥巴锡汗寝食难安,忧心如焚,苦苦思索着应对之策。

恰在这时,传来清军大破准噶尔的消息。早年,土尔扈特就是因为被准噶尔侵占牧地才流落国外的。如今,强敌已败,不正是回归故土的大好时机!

回归祖国的念头一旦产生,便再也挥之不去。但渥巴锡汗不是那种蛮干的莽汉。他深思熟虑,不露声色,从最高决策圈开始,分批逐次征求意见。面对当时严峻的形势,几乎所有大小头目都一致同意回归故土。这不仅让渥巴锡汗更加坚定了回归的决心,也使这个多达二十几万人的部落变得空前团结。一个庞大周密的计划开始秘密实施。一方面,他们仍要应付沙皇不断下达的征兵征粮征款任务,一方面进行总体动员,宰杀掉老弱病残的牲畜,晾晒肉干,打磨粮食,准备医药,修理车辆,分队编列,钢刀磨得飞快,火枪备好弹药。一切准备妥帖后,不料,那个冬天,伏尔加河迟迟不肯结冰,致使滞留于对岸的七万多部众难以与大部落统一行动。如拖延下去,又会打乱整个部署。再三思考,只好忍痛让对岸7万土尔扈特人暂留俄罗斯,日后又形成一个起落沉浮、十分悲壮的故事。这部分人的后裔中有一位女士,毕生都在追寻其先祖的踪迹,她便是台湾著名作家席慕容。大部分部落则选择了一个漫天大雪时节,沙皇放松了对土尔扈特部落的监控,整个部落在渥巴锡汗的率领下,离开定居了一个多世纪的伏尔加河流域,开始了人类迁徙史上最为悲壮,也最具史诗色彩的大迁徙。其时为1771年的冬天。

首先是由一部分勇士组成的先遣队在前面开道;老人、妇女、孩子坐在一种轮子高过车身的大轱辘车上;青壮年汉子则全部编成护卫队列,骑着骏马,紧握雪亮的牛角钢刀,保卫着整个部落17万男女,数百万头牲畜组成近百里长的浩浩荡荡的迁徙大军。

沙皇很快就知道了土尔扈特东归的消息,十分震怒,立即下令同样剽悍的哥萨克骑兵对土尔扈特人进行围追堵截。残酷的激战几乎每天都在发生,一批批骁勇的哥萨克骑兵被打退,一批批土尔扈特勇士也倒在了血泊之中。老人和妇女紧抱着孩子,强忍失去儿子和丈夫的悲伤,甚至来不及掩埋亲人的遗体,又在风雪中抓紧突围。面对各种威逼利诱,土尔扈特首领渥巴锡汗始终保持清醒头脑,认定只有回归才是出路,硬是杀开一条血路,穿越茫茫草原。当他们摆脱强敌,走进干旱的沙漠和大戈壁时,水草全无,又发生瘟疫,牲畜倒毙无数,人口大批死亡。土尔扈特部不顾伤残冻饿,亲人倒毙,行程万里,历时一年,终于把幸存的1.5万户,7万部众带回了祖国疆土。

当清政府得知土尔扈特部到达伊犁时,立即派人前往,办理安置事务。下令陕甘总督拨银20万两,救济土尔扈特部,并及时发放大量衣被、帐篷、粮食等生活物资,赠送种牛、种马、种羊,划定北疆伊犁、精河、库尔喀喇乌苏一带为其永久性牧区。

在这之前三年,土尔扈特首领阿玉奇之侄阿拉布珠儿陪其母赴西藏朝拜达赖返回的5000部众就安置在河西走廊西北额济纳旗游牧。

为了使在回归途中元气大伤的土尔扈特部落休养生息,从1771年回归祖国之日到1881年,整整一个世纪,清王朝都没有征过土尔扈特一次乃至一个兵丁。在回归初期,凡人按口供食授衣之外,还免除了八年赋税。此时,清政府刚刚平定准噶尔和大小和卓的叛乱,吸取教训也为长治久安,对蒙藏西域普遍采取“以众封而分其势”的原则。即分封“小汗”不使其坐大,以致“尾大不掉”。这项政策对土尔扈特自然也不例外,渥巴锡汗也因此丧失了许多权益,但这位历尽苦难的英雄,却坦然接受,并不计较个人得失。在他看来,历经千辛万苦,近10万父老兄弟付出了生命代价,终于回到故土故国,与整个部落的根本利益相比,个人的荣辱浮沉便算不得什么了。可惜的是,这位胸襟宽广的蒙古英雄回归几年后(1775年)便因病去世,正值33岁盛年。他在弥留之际,不忘部众,留下感天动地的遗言“安分度日,勤奋耕田,繁衍牲畜,勿生事端,致盼致祷。”平和之中蕴含着多么深刻的生活生命体验!清廷闻讯,乾隆亲派大臣前往祭奠,赏银厚葬,并让其子承继汗爵。

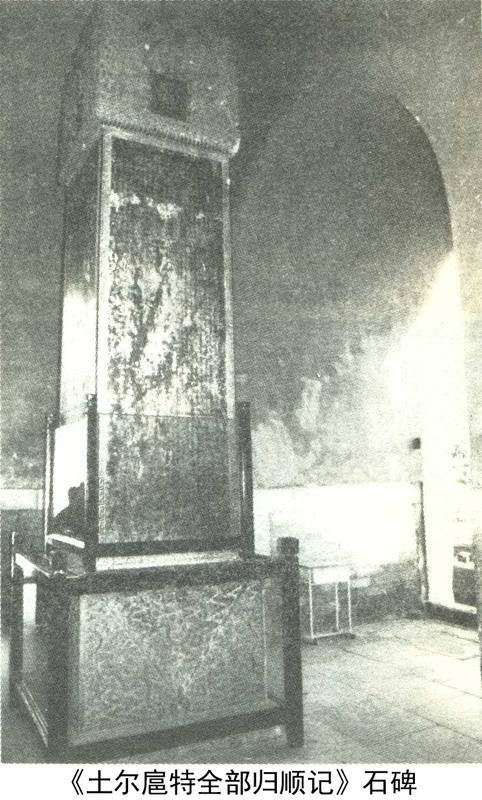

需要回叙一笔的是,当初渥巴锡汗率领部众甘冒箭矢,不计万里回归祖国,这桩感天地泣鬼神的壮举,让当时乾隆朝野备受感动,传为美谈。乾隆亲自在承德避暑山庄接待渥巴锡汗,分封赏赐大小首领,并亲自撰写《土尔扈特全部归顺记》,凿石刻碑,至今屹立于承德避暑山庄,使这桩人类迁徙史上的空前壮举永载史册。

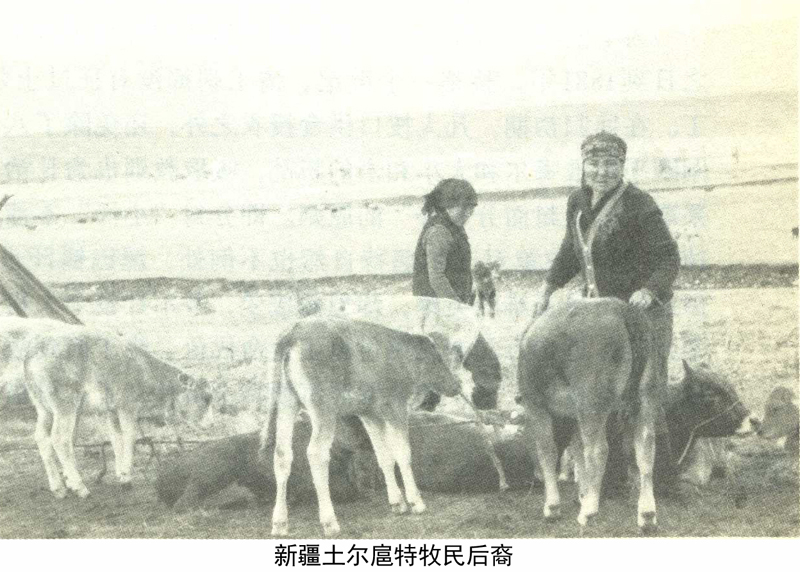

2005年,我曾有幸参观了这通高达3米的碑刻。另外一通更为高大的纪念土尔扈特回归祖国三百周年纪念碑则屹立于内蒙古额济纳旗。在探访丝路的几年中,还曾在内蒙古额济纳旗,在新疆草原见到土尔扈特部落的后代,并进入了他们游牧的帐篷。看着慈祥健康的老人,天真活泼的孩子,从内心为他们祝福!

从长安到罗马——汉唐丝绸之路全程探行纪实(下卷)/王蓬.-西安: 太白文艺出版社, 2011 ;