丝路概说

- 交通路线

- 长安与丝绸之路

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实上

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实下

- 海上丝路史话

- 丝绸之路史研究

- 早期丝绸之路探微

- 早期丝绸之路文献研究

- 中西丝路文化史

- 沧桑大美丝绸之路

- 传播友谊的丝绸之路

- 路途漫漫丝貂情——明清东北亚丝绸之路研究

- 世界的中国——丝绸之路

- 丝绸之路

- 丝绸之路寻找失落的世界遗产

- 丝绸之路2000年

- 丝绸之路——从西安至帕米尔

- 丝绸之路经济带发展报告2014

- 丝绸之路考古十五讲

- 丝绸之路——神秘古国

- 丝绸之路——沿线城镇的兴衰

- 丝绸之路在中国

- 丝路景观

- 丝路起点长安

- 丝路文化新聚焦

- 丝路之光——创新思维与科技创新实践

- 中国丝绸之路交通史

- 中华文明史话-敦煌史话

- 中国·北海合浦海上丝绸之路始发港理论研讨会论文集

- 丝绸之路

- 丝绸之路新史

- 西域考古文存

- 丝绸之路的起源

2.14.3河西人情:见闻素描

作者:王蓬

一

一方水土养一方人。河西走廊由于其独特的地理环境,积淀深厚的历史文化,使长期受其影响熏陶的河西群众在人情性格方面也有其独特之处。

丝绸之路自西汉开通以来,其间虽因战乱割据有所间断,但直到明代海运发达之前,在长达一千五百多年的漫长岁月中,一直是横贯亚、欧、非三大洲的陆上交通纽带。固然,商贸交易是丝路活动的主要历史内容,但准确地说,丝绸之路还是一条“文化运河”。古罗马、波斯一带的杂技百戏,印度、阿拉伯的音乐、舞蹈,以及宗教很早就传入了中国。《龟兹乐》《西凉乐》直接影响到盛唐歌舞的繁荣。而中国古老的医学、文学、绘画、气象知识则传播至欧亚。就河西来说,许多西亚商人、僧侣长期滞留,胡汉杂居,互相影响,“胡人有妇能汉音,汉女亦能解胡琴”。少宗族礼仪束缚,人性伸张,故而豁达。河西濒临边关,战事频发,每遇战乱,则需家族村落团结自卫,至今还存留着许多寨堡遗迹,故河西民众秉性刚烈且有团结精神。再是河西地域辽阔,雪山大漠,能恢弘人的气魄心胸,故河西人多豪爽大度,性格开朗,多慷慨悲壮之士,少鸡肠小肚之人。

二

河西为多民族聚居之地,尤其回民众多,不分男女,皆戴白帽,热情地经商摆摊,态度和蔼,叫卖声洪亮。给人感觉这是一个善于做买卖的民族。路经永登,曾去一家回民餐馆吃饭,负责柜台的是位回族老人,戴着白帽,脸色红润,蓄山羊胡子,嗓门极大,干脆利落,如炸雷响彻耳边。此餐馆干净卫生,拉面粗细均匀,口味极鲜美,过后许久,齿仍留香。

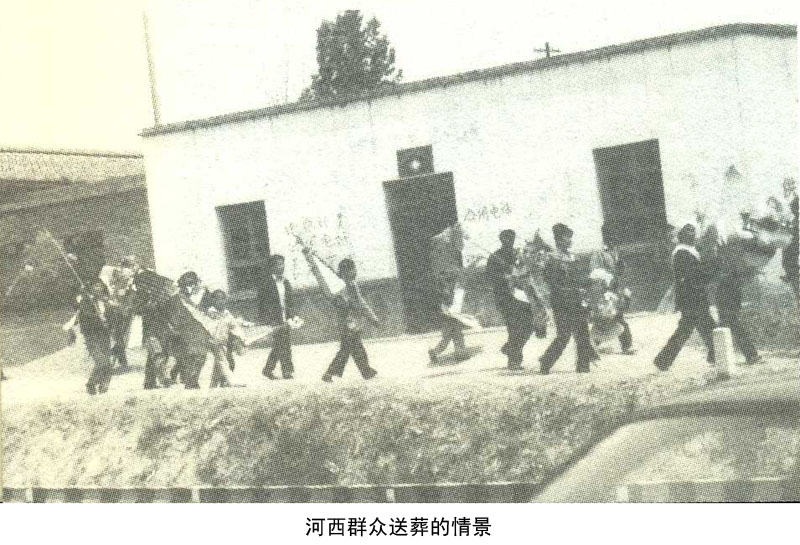

还巧遇一起农家办丧事,男女老少皆戴白色孝帕,还有几位穿麻衣,像古装戏那样,想必是死者的儿女,谓之披麻戴孝。所有人都举着孝幡,排着长长一串队伍,十分隆重。看上去河西群众尊崇传统,胜于内地。

我们的首次河西之行,仰仗两位画家,杨君立强,李君世荣,都颇有名气。立强君还是甘肃省美术家协会副主席,书画俱佳,成就斐然,但皆拙言敏行,思考周到。他们一路委托帮忙的交警朋友,一言既诺,必见行动,相貌虽注定不同,豪爽却惊人的一致。尤其饭局,拳令急切,干脆利落,绝不赖账。印象至深的是武威市委前后两任书记,对秦腔的酷爱。

秦腔原本诞生于西北,尤其陕甘两省根基最深,盖因其昂扬激越之唱腔与此二省之刚烈民性相符,或者说陕甘之刚烈民性是秦腔产生之本源。席间,三杯酒下肚,两位书记心血来潮,竟唱起整本《劈山救母》,精神昂扬,字正腔圆,一招一式,如醉如痴。一时间,满座皆起,掌声热烈,恍然之间,让人想起千百年前古凉州的一次聚会,诗人岑参曾真切描绘道:

一生大笑能几回,斗酒相逢须醉倒。

——《凉州馆中与诸判官夜集》

食牛羊肉之泡馍,唱昂扬之秦腔,是河西环境使然。两位书记下乡,若唱一段秦腔,将注定与群众打成一片,如鱼得水,优哉游哉!

三

河西群众的质朴、豪爽、善良、团结,在战争年代最显光彩。当年红军组成西路军远征河西,由于让史家至今仍探究不尽的原因而兵败祁连,两万多健儿或血染战场,或身陷囹圄,或打乱失散,完全得力于河西群众冒死相救,才使相当一部分人得以生还。

徐一新,17岁去苏联学习,20岁任鄂豫皖军委政治部副主任,是西路军总部高级参谋。在与敌军的短兵相接中,与仅存的警卫员失散,被祁连山中裕固牧民相救,在山洞隐藏数月,直到1937年国共合作后才归队,建国后曾任外交部副部长。

新中国成立后曾任大军区司令员的郑维山将军是西路军88师的政委,当时年仅21岁,部队打散后,他和副师长熊德臣都身负重伤,正走投无路时,被民和县一户农民发现,冒着马家骑兵天天搜捕的危险,把他们藏在菜窖里,直到伤好归队。他们没有付给农民任何报酬,甚至不知农户姓名。

曾任川陕省苏维埃政府主席的熊国炳,是西路军9名军政委员之一。西路军失败后,马家军把徐向前、陈昌浩、熊国炳等列为“赤匪首犯”,悬赏1200块大洋活捉。熊国炳受伤后不幸被马家骑兵抓住,先押在裕固人的毡房,马家军忙着抓人,刚一离开,那家好心的裕固人就把他放了。后来他又被一位农民张大爷收留,养好伤后,隐姓埋名,靠摆摊度日,直到解放。

类似这样被河西群众掩护,得以生存下来的还有西路军妇女团团长王泉媛,连指导员吴兰英,西路军9军宣传干事郭富财,9军通讯班长王怀文,30军副营长廖永和,红军战士刘思贵……

几乎在整个河西走廊,都流传着当地群众冒着生命危险,抢救、掩护、收留西路军失散人员的感人故事。

其时,革命正处于低潮,看不到任何关于胜利的曙光。其实河西群众也压根儿不曾想到回报,只是出于一种悲天悯人的情怀,出于一种人道与良心,出于河西深厚的历史文化积淀。此情只应归大地,归于辽阔粗犷、绵绵无尽的河西走廊,归于豪爽仗义、质朴良善的河西人民。

从长安到罗马——汉唐丝绸之路全程探行纪实(上卷)/王蓬.-西安: 太白文艺出版社, 2011 ;