陕商故事

明代泾阳茯茶通行领袖——木士元

明代中叶,茯茶在陕西兴起,替代陕南绿茶成为西北边茶的主打产品,在陕西兴盛了将近四百余年。而当年从事西北茯茶贸易的通行领袖就是咸阳大茶商木士元。

一、茯茶史话

我国西北地区农牧交错的经济结构,使草原民众的生活形成“一日无茶则滞,三日无茶则痛”、“宁可三日无粮,不可一日无茶”的饮茶习惯。而茯茶以其独特的作用和功效,几百年来一直成为这些地区人民的生活必需品,被当地人民誉为“中国古丝绸之路上神秘之茶”、“西北少数民族生命之茶”。

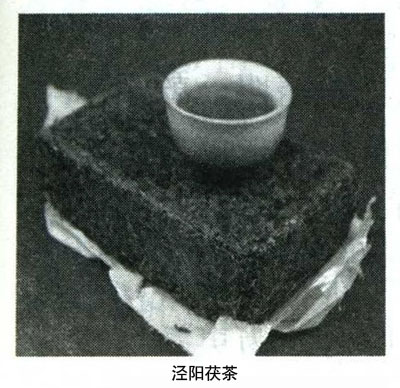

茯茶是采用湖南安化黑茶为原料,手工压制,粗枝茶叶运送到陕西泾阳压制成茶砖,称“泾阳青砖”。茯茶早期称为“湖茶”,因在伏天加工,故又称“伏茶”。茯茶以其药效似土茯苓,就由“伏茶”美称为“茯茶”或“福茶”。由于系用官引制造,清代前期须在兰州府缴纳三成至五成砖茶作为税金,交给官府销售,又叫“官茶”、“府茶”。其余的砖茶由茶商按照政府指定的区域销售,故称为“附茶”。

茯茶在陕西的兴起,有十分复杂的历史和社会原因。

明代中叶,西北茶叶市场的重大变化之一是湖南安化“茯茶”或“附茶”的急剧兴起和陕川“紫阳茶”的衰微。明代西北边茶贸易的产品主要是陕西汉中、紫阳以及川北保宁府的“秦巴绿茶”,“中茶易马,唯汉中、保宁”①。自明代万历年间,湖北安化等地所产的红茶在西北市场急剧兴起,并在清代成为取代陕西“秦巴茶”而占市场主导地位的产品。这一变化包含着极其复杂的社会经济因素。概而括之,无非“适销对路”,是市场选择的结果。

其一,汉茶少而值高,湖茶产多价廉。在明代万历以前,西北边茶主要贩运陕西汉中紫阳茶区的绿茶到边地,号称“宦镇紫茶”。紫阳茶属细茶,多以茶枝细蔓焙成,产量有限。明代最高年产15万多斤,加上四川保宁府运入的100万斤,总共115万斤。而当时西北民众对茶叶的需求量在4000万斤左右,市场缺口很大。加之汉川茶是细茶,价值不菲,故“汉川茶少而值高”②。湖南安化的湘水流域向来为我国主要茶叶产区之一,明代中叶年产茶“七八十万箱”,每箱60斤,约为年产480万斤,清代更增加为4100万斤③。同时,湖茶系粗茶,以茶枝之粗蔓制成,使湖茶“多而值下”④,湖茶在价格上胜于陕茶一筹。对产业单薄、购买力相对比较低下的西北民众来说,更宜于选择湖茶而弃陕茶不用。以明清生活水准在西北算是最高的三原来说,“泾阳为茶总汇,就近发卖三原,纳税甘抚,其兴安所属之茶行于西安者,原人亦得买食,但兴安茶细价昂,楚茶价廉,故原人改食楚茶”⑤。

其二,湖茶品质对路。生活在陇藏高原上的西北民众以游牧为生,以牛羊肉为食,多以茶叶熬制奶酪帮助消化和吸收生命绿色。而陕西紫阳茶系绿茶,“味甘而薄”,湖茶则为红茶,“味苦,于酥酪为宜”,无论黄黑两类均能适应西部民众的消费需要,“黄茶色淡味薄,为夷番熬茶所需”⑥,“黑茶色浓味重”,熬制后呈红色,更为少数民族所喜爱。因为红色代表着生命和爱情,草原民众结婚要“敬茶”,红艳艳的茶水象征爱情的甜蜜;小孩满月要“理茶”,红艳艳的茶水象征着生命的美好;晚上拜佛要“献茶”,红艳艳的茶汁象征着吉祥如意。就连清代新辟的新疆,民众亦多购湖茶。纪昀说乌鲁木齐的饮茶习惯是“佳茗不易致,土人唯饮副茶,云此地水寒伤胃惟副茶性暖,能解之”⑦。因此,湖茶品质比陕茶高于一筹,更具有市场魅力,更能适合西部市场的需要。

其三,湖茶规格适销。陕茶系散装绿茶型,鲜叶焙炒后用麻袋装运,踏压松软,既不便于运输又容易发霉质变,不易储存。而湖茶系红茶紧压茶,要经过二次发酵、挤压、压砖,形成“茶砖”,适宜于千里贩运的运输条件和藏区民众的长期保存,使贩运湖茶比陕茶更能降低成本,增加贸易量。

其四,湖茶运输成本低,便于商人转输。陕川汉茶,主产于秦巴老林,山重水复,运送不便。从紫阳装船逆流而上,到石泉茶镇起旱雇背夫背运汉中,路险苦累,搬运不爽。而湖茶产于洞庭,适于水运。安化茶叶装船沿洞庭入长江,由长江而进汉江两河口入丹江,在丹江龙驹寨起旱翻秦岭运送泾阳,全程以水运为主,便于大船装载。在交通不便的古代社会,水运是最便捷的运输手段,故湖茶比之汉茶更能够节省运输成本。清初巡茶御史姜图南在《酌趱湖茶并行边茶疏》中就指出:“茶法中马,故明旧有川茶、汉茶、湖茶……汉南州县产茶有限,且层崖复岭,山程不变,商人大抵浮汉江于襄阳接买,今湖南茶法未行,陕商统聚襄阳收买。”⑧

其五,陕西泾阳具备湖茶焙制的自然和技术条件。这是湖茶能够在明清从西部崛起的必要前提,可以说是陕西人一手促成了湖南茯茶在中国西部四百余年的盛行。这是因为:一则泾阳水好。红茶在着色发酵过程中要不断以极浓之茶水注入锅内茶叶中,才能使茶叶香气浓郁,所用之水与质量有重要关系。而泾阳“所用水为井水,味咸,虽不能做饮料,而炒茶则特殊,昔经多人移地试验皆不成功,故今仍在泾阳”⑨。二则陕西人从唐代以来就已经掌握了紧压茶的装、簸、杂、吊、锅的焙制和压砖成封的一整套加工技术。唐代的饼茶就是把茶叶置于瓶中,再将瓶放入锅里热,蒸后趁热捣碎,再放入一定的模子里拍制成型,放入焙坑中烘焙,烘干后加以密封,运往各地。说明至少在唐代陕西人已掌握了紧压茶技术。而这一技术湖南安化茶区直到民国二十九年才逐渐掌握。泾阳焙茶的自然和技术条件为安化湖茶在中国西部崛起准备了必要的物质技术基础。

由于湖茶在价格、品种、规格和市场方面都优于陕茶,因此从明代万历年间起,湖茶就对陕茶摆出一副咄咄逼人欲取而代之的态势,“湖南产茶其值贱,商人率越境私贩,中汉中、保宁者仅一二引”⑩。

为了确保陕茶的市场,“户部折中其议,以汉茶为主,湖茶佐之,各商中引,先给汉川毕,乃给湖南,如汉引不足,则补以湖引”(11),尚有一段陕茶为主、湖茶为辅的过渡时期。到嘉靖三年御史陈讲以“商茶低伪,悉征黑茶”(12),使湖茶代替陕茶取得主导产品的地位,至迟在明末已形成比较稳定的湖茶运销路线。嘉靖十五年茶商牛成鼎等称:“商等输货领引从湖南安化县买完包茶共三十四引,雇船装载,于十五年十二月十七日运至郧阳府地方背阴滩塔谷滩及均州等处……茶楚产地,郧襄茶运咽喉也。”(13)入清后,安化“茶业日兴,陕甘两省茶商领引来安采办者甚多”(14)。到雍正年间,湖茶已完全压倒了陕茶。有趣的是茶商在湖茶品种的选择上充分表现出中世纪商人才具有的机巧和精明。乾隆三年十二月,纳亲等人在《为茶封久积难销酌请再行减价以实帑项以疏雍滞事》题奏中说:“甘省西庄河姚甘司茶封。原备招中番马用。商人领取采办,每引一张,交黄茶五十斤为库茶,商人自办黑茶十斤为商茶。黑茶色浓味重,商人工本较重,而售价亦昂,黄茶色淡味薄,为夷番熬茶所需,民间买食者少,商人办本原轻,故售价仅得黑茶之半。”(15)这种避重就轻的经营方针是茶商对官府按半分收官茶盘剥政策的一种机智的反抗。这种状况只有在雍正年间“罢中马之制”后才彻底消除。

商人是市场的弄潮儿,由于湖茶本轻利重,“多而值下”,又因“茶色浓味重”,受到广大西北民众的喜爱。所以陕西茶商多到湖南安化采购茶叶。安化“茶业日兴,陕甘两省茶商领引来安采办者甚多”(16),导致了茯茶在陕西的急剧兴起。

而在明末清初贩运茯茶的陕西商人中,其通行领袖就是咸阳的木士元。

二、木士元的经营情况

木士元的经营情况在《清考注州司马前川木公暨原配穆宜人墓表》中有所记载:

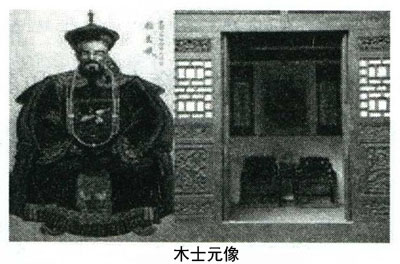

“公字前川,原籍甘肃武威郡人,因办理茶务,居泾阳之时多,泾阳为茶务总区,每岁一至连岁不归,后明末路阻,归籍无日,遂娶咸阳穆氏,家于咸阳之渭城里焉。迨我朝定鼎而后,茶务愈觉殷繁,日无宁刻,为通行领袖数十年。公生于万历四十三年……卒于康熙十五年。”(17)

据此可知,木士元的生卒年代,正是安化茯茶在陕西兴起的时期,他长期住在西北茶叶总区的泾阳,忙得连归家探亲的时间都没有,后来干脆娶咸阳穆氏女为妻,成家立业,家在咸阳渭城里,就是今日咸阳渭城木家寨。到了清初,陕西茯茶开始发展到鼎盛时期,此时木士元已经成为陕西茶业的通行领袖,忙得日无宁刻,为茯茶的发展作出了贡献。

明中叶以来,由于泾阳天然的自然条件和便利的交通条件,使泾阳成为西北茶业总区,占尽天时、地利、人和。从天时讲,清代平定西域开拓新疆,使西部的游牧经济与中部的农耕经济在统一民族经济框架内的互补性进一步增强,陇、青、宁、疆、蒙少数民族对作为内地农业经济特产茶叶的日益增加的需求,使远在千里之外的湖南安化茯茶源源不断地经陕西流向西北边疆。就地利言,泾阳“政繁而道冲”(18),居于甘陕交通要道,溯河而上可达泾州、平凉。南向礼泉可趋西北官道直上陇坂。又有湖茶情有独钟的“水为井水,味咸,虽饮用苦涩,而炒茶则特殊”(19),这种优越的资源条件,使焙制湖茶非泾阳莫属。以人和说,泾阳从明代以来就有较发达的商品经济,“唯系商贾云集之区”,“民逐末于外八九”(20),又积淀了生产饼茶的技术和经验。所有这些使得泾阳得天独厚地成为湖茶焙制中心和陕甘茶叶转输枢纽,到清中叶经营茶叶制造的规模相当大,“官茶进关运至茶店,另行检做转运而行,检茶之人亦有万余人,各行店背厢负货,闲人亦多至数千”(21)。经营茶业的茶店、茶号“甘引者54家,陕引者32家,共86家”(22),每家“所用人工忙时多至百人”(23),百余年来,国课民食,获利无穷。

湖茶运至泾阳只是原料茶,须在茶店(茶场)经过当地人叫做“簸”、“吊”、“锅”、“装”、“杂”的焙制过程。第一道工序是“簸”,就是将茶叶切碎,筛过,除去尘土和其他杂质。第二道工序是“吊”,就是用秤分成每封五斤四两。第三道工序是“锅”,就是炒茶,炒时陆续在茶叶中倾注用茶梗、茶籽熬成的水,这道工序需要较高的技术水平,炒时不能过湿,以柔润合宜为度。第四道工序是“装”,需要较好的技术,也特别重要,就是将茶制成砖型,装成封子,每封冬秤五斤四两。第五道工序叫“杂”,包括许多方面的零碎手续,首先是将茶从上到底穿一个孔便于通风;其次在茶砖封皮印上招牌名称重量,这时候封皮内的茶叶还是湿润的,先在楼上摆成单层(茶店都有楼,专为制茶之用);晾过两三天之后茶砖已经比较干燥了,再将这些茶砖垒成三至五层,垒时需注意通风,一星期以后底面交互倒翻一次,隔半月后再倒换一次。(24)这种技术叫“发花”,花初显白绿色,一周后即成黄色,有此黄在制造技术上算是最成功。这样制造出来的茶叫“泾砖”或叫“副茶”。这样的茶店、茶号在泾阳最多时有八十多家,“每家每年平均办茶80票,共计500票,每票4500斤,每年过境砖茶数多在200万公斤”(25)。

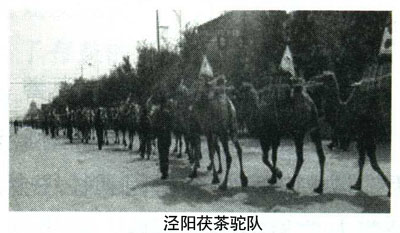

砖茶在泾阳制成后,水陆并进运往兰州。水路即由泾河装船运至邻县起旱,经长武、平凉、定西至兰州;陆路即由茶店自备的骆驼起运或是借助河西运盐来泾阳的驼队运力载装陆行,泾阳有家“万盛店”就是专供陕甘行商歇脚的车马店,这些运茶驮队,“每月官商搭帮往来驮骡五六百至七八百”(26),它们“参横月落夜迟迟,络绎鸣驼任所之,盐茶春暖开花际,水草秋高云塞时”(27)。沿陕甘间的18马站,晓行露宿,鸡声茅店,装茶砖运至兰州山字石官茶库,补纳课饷,验印入库,然后凭票提茶,自由贸易。

经营副茶的商号一般在兰州设有分庄主营销售,如泾阳“裕兴重”茶庄在兰州就设有分号,叫做销地“拴另一头”,这些销茶庄号一般不做门市生意,而是驻地批发,将砖茶批发给当地商人,由他们直接或通过各地杂货零售商将茶叶卖给各地少数民族群众。这便是“驻中间,拴两头”的陕甘官茶经营方式。

这就是木士元领导下的泾阳湖茶一般的经营形态。我们就可以理解为什么他会忙得“日无宁刻”。

三、木士元领导的湖茶经营经验

木士元在充当泾阳茶叶的通行领袖期间,率领陕西茶商积累了丰富的经营经验。这些主要有:

(一)优质定价,讲究质量

在中国,茶是一般的消渴饮料,民食所需,面广量大。各地民众因经济和文化条件不同,对茶叶在品种、规格和价格方面的需求格格有别。而中国茶产极丰,品种多样,源远流长。善为茶商者,须熟练掌握市场供求变化,以销定销,以销促销,于细微处发现商机,方能在激烈竞争中求利谋财。在这方面清代陕西茶商提供了有益的历史经验。在明代他们主营陕西汉中、兴安和川北保宁所产的“紫阳茶”,到明末清初,他们以商人敏锐目光发现湖南安化所产黑茶“多而值下”,并且“味苦,于奶酪为宜”,更能适合西北游牧民族的饮食需要,便不顾明廷“不许越境私贩”的禁令,大量贩运湖茶到西北各地,使湖南黑茶很快在中国西部兴起。而对安化湖茶又根据西部各省区民众的不同需求,因地制宜,经营不同的品种。对陇、青、藏、蒙牧区民众,从“以奶酪为食”的饮食需要出发,主要经营味重宜存的黑砖茶,即所谓“甘引”;面对陕西和陇右农业或半农半牧区的民众,从其以茶叶为解渴生津之饮料的生存需要出发,则主要经营经过炒制而不压砖的散湖茶,即所谓“陕引”;同时对达官贵族、士绅地主以饮茶为人生享受地位尊卑的文化需要出发,又经营经过认真筛选、质地优良的安化“花卷茶”和陕西紫阳细茶,表现出很高的市场覆盖率和经营主动性。这便是“茶关民食,商多陕籍”的西北茶叶市场特点的由来。

商品经济本质上是质量经济。茶叶贸易又是面广、量大、市场稳定的经营项目,茶商们做的都是大生意,如“裕兴重”茶号,常年办票100余张,合45万斤。要取得稳定的销路非得在质量上下工夫不可,因此,一些著名的陕西茶商很注重产品质量,如马合盛,专营副茶,不事别业。业务发达以后,他们不求数量增多,不增加票数,一直保持了原有的质量水平。他们保持质量的办法是严格要求,买茶必在春天,收购产于高山的头茶七八成,子茶不过两三成。而一般商号则是头、子各半,使其原料质量高过别家一筹。(28)泾阳制茶也必在春秋季节,因夏季太热,冬季太冷,都不适于制茶。制茶时严格要求合乎规格,从不掺杂次茶,所以质量好,民众中有口皆碑,“每封茶比别人高出二角,仍然畅销不滞。裕兴重也是特别注重质量,几与马合盛齐名”(29),才在经营上取得了与马合盛同样的好成绩。

(二)创造名牌,树立商誉

在中国,饮茶不仅是一种经济行为,同时又是一种文化现象,人们因地域文化和社会诸因素往往会形成对某一产品的购买偏好,这在茶业经营上尤显突出。因此,善为商者,往往注意形成产品名牌,迎合民众的购买心理需求,以取得先声夺人的经营效果。茶商马合盛是成功的例证。庚子年间,慈禧逃亡陕西,马合盛以百峰骆驼参与从龙驹寨到西安官粮运送,得到西太后的奖励。他便利用封建时代人们的皇权思想,借风扬幡,在茶砖的封面上印上“大引商人马合盛”七个字,和一般茶商只印“官商”二字不同,这种名随货走的传媒方式使马合盛在民众中树立了很好的信誉,群众互相传说,“马合盛大引商人,是慈禧太后金口玉牙封下的”,更增长了他的声势。甘宁蒙地民众均喜饮“老马家副茶”(30)。由于马合盛信誉好,在民众中有影响,一些小的民族纠纷往往由商号出面调停。其他商号亦是如此,如泾阳所产的砖茶牌号以“天泰碑”为蒙人所最信任,故以“天泰”、“德恒”等牌为最多。一时以“天泰”二字作为商标的茶砖就有二十多家。

(三)顺应供求,适时论价

茶叶生产为时令产品,供应集中,需求流长。每年春季谷雨前后往往是采供最为集中的季节,茶谚云:“新茶到在先,捧得高似天。若卖迟一步,去在山半边”。此时,买卖双方均会伺价而沽,激烈竞争。在这种原料供应季节集中的市场条件下,谁灵活运用供求规津,讲求经营策略,谁就会取得营销的主动。对此陕西茶商深懂其道,他们注重运用“避其锋芒,出其不备”的避实击虚经营手法,取得经营主动,很是表现了陕西商人以智求财的传统作风。如“经营副茶的商号在购销方面都有自己的经验,在领到引票时,如果进山采购的人多,产地茶价必然上涨,他们便避其锋,少买或不买,如遇红茶畅销,黑茶势必价大,也斟酌少买。反之产地茶价平稳,就尽量多购”(31),这是同业之间竞争的成功经验。在产地收茶时他们也注意运用价格变异手段调节供求,“每日收购价格莫不呈先高后低再涨之现象……开秤先高价,借以招揽茶农前往求售,后低因茶农来者既多,不妨杀价,至收俘时再涨,乃留给一般茶农良好之最后印象,希望明日再来也”(32)。在茶砖销售上他们则讲究按“贵极反贱,贱极则复贵”的价格反弹规律办事,长线远鹤,不争眼前。如裕兴重“有一时期茶价暴跌,别家都赔累不堪,却有裕兴重两年多净吃净坐没有卖过一封茶。到后来茶价猛涨,大获其利,从此资金就积累到四五十万两银子”(33)。

①张廷玉:《明史》,中华书局1962年版,卷80,《食货志》。

②张廷玉:《明史》,中华书局1962年版,卷80,《食货志》。

③王恩浩:《安化茶叶调查》,《贸易月刊》第1卷,第1期。

④张廷玉:《明史》,中华书局1962年版,卷80,《食货志》。

⑤光绪《三原新志》,台中成文出版社1972年版,卷3。

⑥林永匡:《清代西北民族贸易史》,中央民族出版社1991年版,第61页。

⑦顾祖禹:《小方壶舆地丛钞》,中华书局1955年版,第二轶,第1页。

⑧嘉庆《定边县志》,道光年间刻本,卷13,第164页。

⑨《陕行汇刊》,第三卷,第1-2期,《泾阳湖茶情形》。

⑩张廷玉:《明史》,中华书局1962年版,卷80,《食货志》。

(11)张廷玉:《明史》,中华书局1962年版,卷80,《食货志》。

(12)光绪《洮州厅志·茶马》,光绪三十三年刻本,第93页。

(13)郑天挺:《明末农民起义史料》,中华书局1957年版,第414页。

(14)彭泽益:《中国近代手工业史资料选辑》,中华书局1962年版,第1册,第481页。

(15)林永匡:《清代西北民族贸易史》,中央民族出版社1991年版,第61页。

(16)王恩浩:《安化茶叶调查》,《贸易月刊》第1卷,第1期。

(17)引自马长寿:《陕西回民起义历史资料调查记录》,陕西人民出版社1998年版,第278页。

(18)《陕西通志》,陕西通志馆本,卷45。

(19)《陕行汇刊》,第三卷,第1-2期《泾阳湖茶情形》。

(20)《陕西通志》,陕西通志馆本,卷45。

(21)卢坤:《秦疆治略》,台中成文出版社1972年版,第12页。

(22)泾阳县商业局:《泾阳商业志》,第156页

(23)《陕行汇刊》,第三卷,第1-2期《泾阳湖茶情形》。

(24)杨自舟:《清末至抗战期间副茶行销西北简述》,《甘肃文史资料选辑》第4辑,第118页。

(25)泾阳县商业局:《泾阳县商业志》,第156页。

(26)宣统《固原州志》,台中成文出版社1972年版,卷2,第29页。

(27)宣统《固原州志》,台中成文出版社1972年版,卷2,第46页。

(28)杨自舟:《清末至抗战期间副茶行销西北简述》,《甘肃文史资料选辑》第4辑,第118页。

(29)胡伯益:《烟茶布三帮在西北产销概况》,《陕西文史资料选辑》,第23辑,第164页。

(30)杨自舟:《清末至抗战期间副茶行销西北简述》,《甘肃文史资料选辑》第4辑,第118页。

(31)杨自舟:《清末至抗战期间副茶行销西北简述》,《甘肃文史资料选辑》第4辑,第118页。

(32)《中农月刊》卷7,第13页。

(33)胡伯益:《烟茶布三帮在西北产销概况》,《陕西文史资料选辑》第23辑,第164页。

一、茯茶史话

我国西北地区农牧交错的经济结构,使草原民众的生活形成“一日无茶则滞,三日无茶则痛”、“宁可三日无粮,不可一日无茶”的饮茶习惯。而茯茶以其独特的作用和功效,几百年来一直成为这些地区人民的生活必需品,被当地人民誉为“中国古丝绸之路上神秘之茶”、“西北少数民族生命之茶”。

茯茶是采用湖南安化黑茶为原料,手工压制,粗枝茶叶运送到陕西泾阳压制成茶砖,称“泾阳青砖”。茯茶早期称为“湖茶”,因在伏天加工,故又称“伏茶”。茯茶以其药效似土茯苓,就由“伏茶”美称为“茯茶”或“福茶”。由于系用官引制造,清代前期须在兰州府缴纳三成至五成砖茶作为税金,交给官府销售,又叫“官茶”、“府茶”。其余的砖茶由茶商按照政府指定的区域销售,故称为“附茶”。

茯茶在陕西的兴起,有十分复杂的历史和社会原因。

明代中叶,西北茶叶市场的重大变化之一是湖南安化“茯茶”或“附茶”的急剧兴起和陕川“紫阳茶”的衰微。明代西北边茶贸易的产品主要是陕西汉中、紫阳以及川北保宁府的“秦巴绿茶”,“中茶易马,唯汉中、保宁”①。自明代万历年间,湖北安化等地所产的红茶在西北市场急剧兴起,并在清代成为取代陕西“秦巴茶”而占市场主导地位的产品。这一变化包含着极其复杂的社会经济因素。概而括之,无非“适销对路”,是市场选择的结果。

其一,汉茶少而值高,湖茶产多价廉。在明代万历以前,西北边茶主要贩运陕西汉中紫阳茶区的绿茶到边地,号称“宦镇紫茶”。紫阳茶属细茶,多以茶枝细蔓焙成,产量有限。明代最高年产15万多斤,加上四川保宁府运入的100万斤,总共115万斤。而当时西北民众对茶叶的需求量在4000万斤左右,市场缺口很大。加之汉川茶是细茶,价值不菲,故“汉川茶少而值高”②。湖南安化的湘水流域向来为我国主要茶叶产区之一,明代中叶年产茶“七八十万箱”,每箱60斤,约为年产480万斤,清代更增加为4100万斤③。同时,湖茶系粗茶,以茶枝之粗蔓制成,使湖茶“多而值下”④,湖茶在价格上胜于陕茶一筹。对产业单薄、购买力相对比较低下的西北民众来说,更宜于选择湖茶而弃陕茶不用。以明清生活水准在西北算是最高的三原来说,“泾阳为茶总汇,就近发卖三原,纳税甘抚,其兴安所属之茶行于西安者,原人亦得买食,但兴安茶细价昂,楚茶价廉,故原人改食楚茶”⑤。

其二,湖茶品质对路。生活在陇藏高原上的西北民众以游牧为生,以牛羊肉为食,多以茶叶熬制奶酪帮助消化和吸收生命绿色。而陕西紫阳茶系绿茶,“味甘而薄”,湖茶则为红茶,“味苦,于酥酪为宜”,无论黄黑两类均能适应西部民众的消费需要,“黄茶色淡味薄,为夷番熬茶所需”⑥,“黑茶色浓味重”,熬制后呈红色,更为少数民族所喜爱。因为红色代表着生命和爱情,草原民众结婚要“敬茶”,红艳艳的茶水象征爱情的甜蜜;小孩满月要“理茶”,红艳艳的茶水象征着生命的美好;晚上拜佛要“献茶”,红艳艳的茶汁象征着吉祥如意。就连清代新辟的新疆,民众亦多购湖茶。纪昀说乌鲁木齐的饮茶习惯是“佳茗不易致,土人唯饮副茶,云此地水寒伤胃惟副茶性暖,能解之”⑦。因此,湖茶品质比陕茶高于一筹,更具有市场魅力,更能适合西部市场的需要。

其三,湖茶规格适销。陕茶系散装绿茶型,鲜叶焙炒后用麻袋装运,踏压松软,既不便于运输又容易发霉质变,不易储存。而湖茶系红茶紧压茶,要经过二次发酵、挤压、压砖,形成“茶砖”,适宜于千里贩运的运输条件和藏区民众的长期保存,使贩运湖茶比陕茶更能降低成本,增加贸易量。

其四,湖茶运输成本低,便于商人转输。陕川汉茶,主产于秦巴老林,山重水复,运送不便。从紫阳装船逆流而上,到石泉茶镇起旱雇背夫背运汉中,路险苦累,搬运不爽。而湖茶产于洞庭,适于水运。安化茶叶装船沿洞庭入长江,由长江而进汉江两河口入丹江,在丹江龙驹寨起旱翻秦岭运送泾阳,全程以水运为主,便于大船装载。在交通不便的古代社会,水运是最便捷的运输手段,故湖茶比之汉茶更能够节省运输成本。清初巡茶御史姜图南在《酌趱湖茶并行边茶疏》中就指出:“茶法中马,故明旧有川茶、汉茶、湖茶……汉南州县产茶有限,且层崖复岭,山程不变,商人大抵浮汉江于襄阳接买,今湖南茶法未行,陕商统聚襄阳收买。”⑧

其五,陕西泾阳具备湖茶焙制的自然和技术条件。这是湖茶能够在明清从西部崛起的必要前提,可以说是陕西人一手促成了湖南茯茶在中国西部四百余年的盛行。这是因为:一则泾阳水好。红茶在着色发酵过程中要不断以极浓之茶水注入锅内茶叶中,才能使茶叶香气浓郁,所用之水与质量有重要关系。而泾阳“所用水为井水,味咸,虽不能做饮料,而炒茶则特殊,昔经多人移地试验皆不成功,故今仍在泾阳”⑨。二则陕西人从唐代以来就已经掌握了紧压茶的装、簸、杂、吊、锅的焙制和压砖成封的一整套加工技术。唐代的饼茶就是把茶叶置于瓶中,再将瓶放入锅里热,蒸后趁热捣碎,再放入一定的模子里拍制成型,放入焙坑中烘焙,烘干后加以密封,运往各地。说明至少在唐代陕西人已掌握了紧压茶技术。而这一技术湖南安化茶区直到民国二十九年才逐渐掌握。泾阳焙茶的自然和技术条件为安化湖茶在中国西部崛起准备了必要的物质技术基础。

由于湖茶在价格、品种、规格和市场方面都优于陕茶,因此从明代万历年间起,湖茶就对陕茶摆出一副咄咄逼人欲取而代之的态势,“湖南产茶其值贱,商人率越境私贩,中汉中、保宁者仅一二引”⑩。

为了确保陕茶的市场,“户部折中其议,以汉茶为主,湖茶佐之,各商中引,先给汉川毕,乃给湖南,如汉引不足,则补以湖引”(11),尚有一段陕茶为主、湖茶为辅的过渡时期。到嘉靖三年御史陈讲以“商茶低伪,悉征黑茶”(12),使湖茶代替陕茶取得主导产品的地位,至迟在明末已形成比较稳定的湖茶运销路线。嘉靖十五年茶商牛成鼎等称:“商等输货领引从湖南安化县买完包茶共三十四引,雇船装载,于十五年十二月十七日运至郧阳府地方背阴滩塔谷滩及均州等处……茶楚产地,郧襄茶运咽喉也。”(13)入清后,安化“茶业日兴,陕甘两省茶商领引来安采办者甚多”(14)。到雍正年间,湖茶已完全压倒了陕茶。有趣的是茶商在湖茶品种的选择上充分表现出中世纪商人才具有的机巧和精明。乾隆三年十二月,纳亲等人在《为茶封久积难销酌请再行减价以实帑项以疏雍滞事》题奏中说:“甘省西庄河姚甘司茶封。原备招中番马用。商人领取采办,每引一张,交黄茶五十斤为库茶,商人自办黑茶十斤为商茶。黑茶色浓味重,商人工本较重,而售价亦昂,黄茶色淡味薄,为夷番熬茶所需,民间买食者少,商人办本原轻,故售价仅得黑茶之半。”(15)这种避重就轻的经营方针是茶商对官府按半分收官茶盘剥政策的一种机智的反抗。这种状况只有在雍正年间“罢中马之制”后才彻底消除。

商人是市场的弄潮儿,由于湖茶本轻利重,“多而值下”,又因“茶色浓味重”,受到广大西北民众的喜爱。所以陕西茶商多到湖南安化采购茶叶。安化“茶业日兴,陕甘两省茶商领引来安采办者甚多”(16),导致了茯茶在陕西的急剧兴起。

而在明末清初贩运茯茶的陕西商人中,其通行领袖就是咸阳的木士元。

二、木士元的经营情况

木士元的经营情况在《清考注州司马前川木公暨原配穆宜人墓表》中有所记载:

“公字前川,原籍甘肃武威郡人,因办理茶务,居泾阳之时多,泾阳为茶务总区,每岁一至连岁不归,后明末路阻,归籍无日,遂娶咸阳穆氏,家于咸阳之渭城里焉。迨我朝定鼎而后,茶务愈觉殷繁,日无宁刻,为通行领袖数十年。公生于万历四十三年……卒于康熙十五年。”(17)

据此可知,木士元的生卒年代,正是安化茯茶在陕西兴起的时期,他长期住在西北茶叶总区的泾阳,忙得连归家探亲的时间都没有,后来干脆娶咸阳穆氏女为妻,成家立业,家在咸阳渭城里,就是今日咸阳渭城木家寨。到了清初,陕西茯茶开始发展到鼎盛时期,此时木士元已经成为陕西茶业的通行领袖,忙得日无宁刻,为茯茶的发展作出了贡献。

明中叶以来,由于泾阳天然的自然条件和便利的交通条件,使泾阳成为西北茶业总区,占尽天时、地利、人和。从天时讲,清代平定西域开拓新疆,使西部的游牧经济与中部的农耕经济在统一民族经济框架内的互补性进一步增强,陇、青、宁、疆、蒙少数民族对作为内地农业经济特产茶叶的日益增加的需求,使远在千里之外的湖南安化茯茶源源不断地经陕西流向西北边疆。就地利言,泾阳“政繁而道冲”(18),居于甘陕交通要道,溯河而上可达泾州、平凉。南向礼泉可趋西北官道直上陇坂。又有湖茶情有独钟的“水为井水,味咸,虽饮用苦涩,而炒茶则特殊”(19),这种优越的资源条件,使焙制湖茶非泾阳莫属。以人和说,泾阳从明代以来就有较发达的商品经济,“唯系商贾云集之区”,“民逐末于外八九”(20),又积淀了生产饼茶的技术和经验。所有这些使得泾阳得天独厚地成为湖茶焙制中心和陕甘茶叶转输枢纽,到清中叶经营茶叶制造的规模相当大,“官茶进关运至茶店,另行检做转运而行,检茶之人亦有万余人,各行店背厢负货,闲人亦多至数千”(21)。经营茶业的茶店、茶号“甘引者54家,陕引者32家,共86家”(22),每家“所用人工忙时多至百人”(23),百余年来,国课民食,获利无穷。

湖茶运至泾阳只是原料茶,须在茶店(茶场)经过当地人叫做“簸”、“吊”、“锅”、“装”、“杂”的焙制过程。第一道工序是“簸”,就是将茶叶切碎,筛过,除去尘土和其他杂质。第二道工序是“吊”,就是用秤分成每封五斤四两。第三道工序是“锅”,就是炒茶,炒时陆续在茶叶中倾注用茶梗、茶籽熬成的水,这道工序需要较高的技术水平,炒时不能过湿,以柔润合宜为度。第四道工序是“装”,需要较好的技术,也特别重要,就是将茶制成砖型,装成封子,每封冬秤五斤四两。第五道工序叫“杂”,包括许多方面的零碎手续,首先是将茶从上到底穿一个孔便于通风;其次在茶砖封皮印上招牌名称重量,这时候封皮内的茶叶还是湿润的,先在楼上摆成单层(茶店都有楼,专为制茶之用);晾过两三天之后茶砖已经比较干燥了,再将这些茶砖垒成三至五层,垒时需注意通风,一星期以后底面交互倒翻一次,隔半月后再倒换一次。(24)这种技术叫“发花”,花初显白绿色,一周后即成黄色,有此黄在制造技术上算是最成功。这样制造出来的茶叫“泾砖”或叫“副茶”。这样的茶店、茶号在泾阳最多时有八十多家,“每家每年平均办茶80票,共计500票,每票4500斤,每年过境砖茶数多在200万公斤”(25)。

砖茶在泾阳制成后,水陆并进运往兰州。水路即由泾河装船运至邻县起旱,经长武、平凉、定西至兰州;陆路即由茶店自备的骆驼起运或是借助河西运盐来泾阳的驼队运力载装陆行,泾阳有家“万盛店”就是专供陕甘行商歇脚的车马店,这些运茶驮队,“每月官商搭帮往来驮骡五六百至七八百”(26),它们“参横月落夜迟迟,络绎鸣驼任所之,盐茶春暖开花际,水草秋高云塞时”(27)。沿陕甘间的18马站,晓行露宿,鸡声茅店,装茶砖运至兰州山字石官茶库,补纳课饷,验印入库,然后凭票提茶,自由贸易。

经营副茶的商号一般在兰州设有分庄主营销售,如泾阳“裕兴重”茶庄在兰州就设有分号,叫做销地“拴另一头”,这些销茶庄号一般不做门市生意,而是驻地批发,将砖茶批发给当地商人,由他们直接或通过各地杂货零售商将茶叶卖给各地少数民族群众。这便是“驻中间,拴两头”的陕甘官茶经营方式。

这就是木士元领导下的泾阳湖茶一般的经营形态。我们就可以理解为什么他会忙得“日无宁刻”。

三、木士元领导的湖茶经营经验

木士元在充当泾阳茶叶的通行领袖期间,率领陕西茶商积累了丰富的经营经验。这些主要有:

(一)优质定价,讲究质量

在中国,茶是一般的消渴饮料,民食所需,面广量大。各地民众因经济和文化条件不同,对茶叶在品种、规格和价格方面的需求格格有别。而中国茶产极丰,品种多样,源远流长。善为茶商者,须熟练掌握市场供求变化,以销定销,以销促销,于细微处发现商机,方能在激烈竞争中求利谋财。在这方面清代陕西茶商提供了有益的历史经验。在明代他们主营陕西汉中、兴安和川北保宁所产的“紫阳茶”,到明末清初,他们以商人敏锐目光发现湖南安化所产黑茶“多而值下”,并且“味苦,于奶酪为宜”,更能适合西北游牧民族的饮食需要,便不顾明廷“不许越境私贩”的禁令,大量贩运湖茶到西北各地,使湖南黑茶很快在中国西部兴起。而对安化湖茶又根据西部各省区民众的不同需求,因地制宜,经营不同的品种。对陇、青、藏、蒙牧区民众,从“以奶酪为食”的饮食需要出发,主要经营味重宜存的黑砖茶,即所谓“甘引”;面对陕西和陇右农业或半农半牧区的民众,从其以茶叶为解渴生津之饮料的生存需要出发,则主要经营经过炒制而不压砖的散湖茶,即所谓“陕引”;同时对达官贵族、士绅地主以饮茶为人生享受地位尊卑的文化需要出发,又经营经过认真筛选、质地优良的安化“花卷茶”和陕西紫阳细茶,表现出很高的市场覆盖率和经营主动性。这便是“茶关民食,商多陕籍”的西北茶叶市场特点的由来。

商品经济本质上是质量经济。茶叶贸易又是面广、量大、市场稳定的经营项目,茶商们做的都是大生意,如“裕兴重”茶号,常年办票100余张,合45万斤。要取得稳定的销路非得在质量上下工夫不可,因此,一些著名的陕西茶商很注重产品质量,如马合盛,专营副茶,不事别业。业务发达以后,他们不求数量增多,不增加票数,一直保持了原有的质量水平。他们保持质量的办法是严格要求,买茶必在春天,收购产于高山的头茶七八成,子茶不过两三成。而一般商号则是头、子各半,使其原料质量高过别家一筹。(28)泾阳制茶也必在春秋季节,因夏季太热,冬季太冷,都不适于制茶。制茶时严格要求合乎规格,从不掺杂次茶,所以质量好,民众中有口皆碑,“每封茶比别人高出二角,仍然畅销不滞。裕兴重也是特别注重质量,几与马合盛齐名”(29),才在经营上取得了与马合盛同样的好成绩。

(二)创造名牌,树立商誉

在中国,饮茶不仅是一种经济行为,同时又是一种文化现象,人们因地域文化和社会诸因素往往会形成对某一产品的购买偏好,这在茶业经营上尤显突出。因此,善为商者,往往注意形成产品名牌,迎合民众的购买心理需求,以取得先声夺人的经营效果。茶商马合盛是成功的例证。庚子年间,慈禧逃亡陕西,马合盛以百峰骆驼参与从龙驹寨到西安官粮运送,得到西太后的奖励。他便利用封建时代人们的皇权思想,借风扬幡,在茶砖的封面上印上“大引商人马合盛”七个字,和一般茶商只印“官商”二字不同,这种名随货走的传媒方式使马合盛在民众中树立了很好的信誉,群众互相传说,“马合盛大引商人,是慈禧太后金口玉牙封下的”,更增长了他的声势。甘宁蒙地民众均喜饮“老马家副茶”(30)。由于马合盛信誉好,在民众中有影响,一些小的民族纠纷往往由商号出面调停。其他商号亦是如此,如泾阳所产的砖茶牌号以“天泰碑”为蒙人所最信任,故以“天泰”、“德恒”等牌为最多。一时以“天泰”二字作为商标的茶砖就有二十多家。

(三)顺应供求,适时论价

茶叶生产为时令产品,供应集中,需求流长。每年春季谷雨前后往往是采供最为集中的季节,茶谚云:“新茶到在先,捧得高似天。若卖迟一步,去在山半边”。此时,买卖双方均会伺价而沽,激烈竞争。在这种原料供应季节集中的市场条件下,谁灵活运用供求规津,讲求经营策略,谁就会取得营销的主动。对此陕西茶商深懂其道,他们注重运用“避其锋芒,出其不备”的避实击虚经营手法,取得经营主动,很是表现了陕西商人以智求财的传统作风。如“经营副茶的商号在购销方面都有自己的经验,在领到引票时,如果进山采购的人多,产地茶价必然上涨,他们便避其锋,少买或不买,如遇红茶畅销,黑茶势必价大,也斟酌少买。反之产地茶价平稳,就尽量多购”(31),这是同业之间竞争的成功经验。在产地收茶时他们也注意运用价格变异手段调节供求,“每日收购价格莫不呈先高后低再涨之现象……开秤先高价,借以招揽茶农前往求售,后低因茶农来者既多,不妨杀价,至收俘时再涨,乃留给一般茶农良好之最后印象,希望明日再来也”(32)。在茶砖销售上他们则讲究按“贵极反贱,贱极则复贵”的价格反弹规律办事,长线远鹤,不争眼前。如裕兴重“有一时期茶价暴跌,别家都赔累不堪,却有裕兴重两年多净吃净坐没有卖过一封茶。到后来茶价猛涨,大获其利,从此资金就积累到四五十万两银子”(33)。

①张廷玉:《明史》,中华书局1962年版,卷80,《食货志》。

②张廷玉:《明史》,中华书局1962年版,卷80,《食货志》。

③王恩浩:《安化茶叶调查》,《贸易月刊》第1卷,第1期。

④张廷玉:《明史》,中华书局1962年版,卷80,《食货志》。

⑤光绪《三原新志》,台中成文出版社1972年版,卷3。

⑥林永匡:《清代西北民族贸易史》,中央民族出版社1991年版,第61页。

⑦顾祖禹:《小方壶舆地丛钞》,中华书局1955年版,第二轶,第1页。

⑧嘉庆《定边县志》,道光年间刻本,卷13,第164页。

⑨《陕行汇刊》,第三卷,第1-2期,《泾阳湖茶情形》。

⑩张廷玉:《明史》,中华书局1962年版,卷80,《食货志》。

(11)张廷玉:《明史》,中华书局1962年版,卷80,《食货志》。

(12)光绪《洮州厅志·茶马》,光绪三十三年刻本,第93页。

(13)郑天挺:《明末农民起义史料》,中华书局1957年版,第414页。

(14)彭泽益:《中国近代手工业史资料选辑》,中华书局1962年版,第1册,第481页。

(15)林永匡:《清代西北民族贸易史》,中央民族出版社1991年版,第61页。

(16)王恩浩:《安化茶叶调查》,《贸易月刊》第1卷,第1期。

(17)引自马长寿:《陕西回民起义历史资料调查记录》,陕西人民出版社1998年版,第278页。

(18)《陕西通志》,陕西通志馆本,卷45。

(19)《陕行汇刊》,第三卷,第1-2期《泾阳湖茶情形》。

(20)《陕西通志》,陕西通志馆本,卷45。

(21)卢坤:《秦疆治略》,台中成文出版社1972年版,第12页。

(22)泾阳县商业局:《泾阳商业志》,第156页

(23)《陕行汇刊》,第三卷,第1-2期《泾阳湖茶情形》。

(24)杨自舟:《清末至抗战期间副茶行销西北简述》,《甘肃文史资料选辑》第4辑,第118页。

(25)泾阳县商业局:《泾阳县商业志》,第156页。

(26)宣统《固原州志》,台中成文出版社1972年版,卷2,第29页。

(27)宣统《固原州志》,台中成文出版社1972年版,卷2,第46页。

(28)杨自舟:《清末至抗战期间副茶行销西北简述》,《甘肃文史资料选辑》第4辑,第118页。

(29)胡伯益:《烟茶布三帮在西北产销概况》,《陕西文史资料选辑》,第23辑,第164页。

(30)杨自舟:《清末至抗战期间副茶行销西北简述》,《甘肃文史资料选辑》第4辑,第118页。

(31)杨自舟:《清末至抗战期间副茶行销西北简述》,《甘肃文史资料选辑》第4辑,第118页。

(32)《中农月刊》卷7,第13页。

(33)胡伯益:《烟茶布三帮在西北产销概况》,《陕西文史资料选辑》第23辑,第164页。