参考文献

二十三 从“党家村”应改名为“党家大院”说起——韩城党家村史实辩证

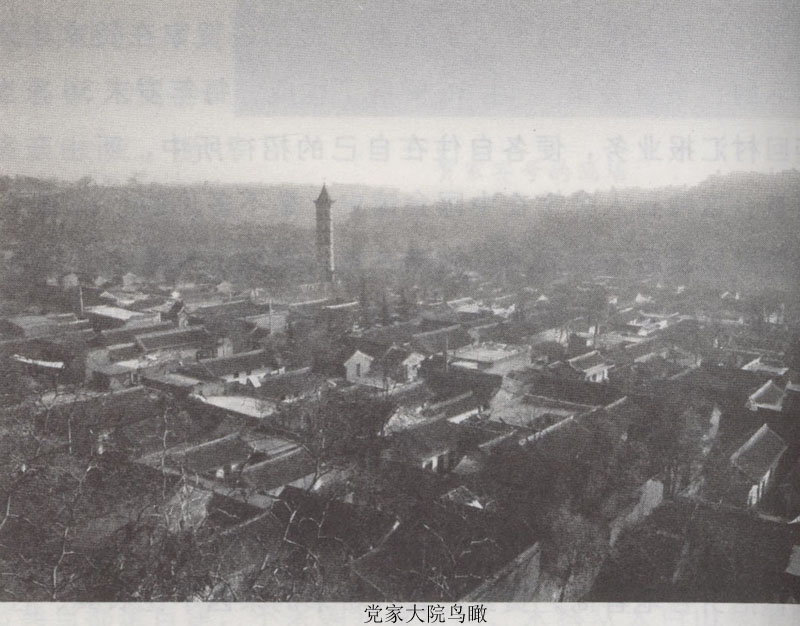

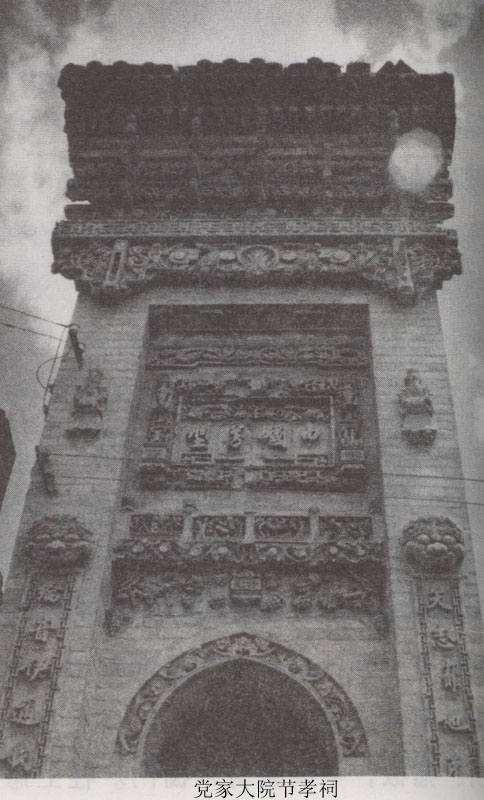

陕西韩城王庄党家村,被称为“东方民居的瑰宝”,由于这几年的宣传已逐渐被人们知晓,成为陕西新的旅游景点。但从历史的真实性讲,这种定位是不准确的,是有害于党家村的可持续发展的。因为,一则,党家村不是一个自然经济的村落,党家村120个四合院,错落有致,布局精巧,特别是村中有“分银楼”“节孝祠”“崇文塔”,这在自然经济的村落中是不可能出现的。当其命名为“村”,便使得党家村与关中道成千上万的村落并没有什么区别,无法凸现党家村的历史特点和商业文化价值。二则,也不符合党家的历史真实,党家是经商发家,是商业大族。村中的“分银楼”就是党家商业致富的标志。试想当年盖一个四合院需耗银7000两。这绝不是一个农民能负担得起的。因此,我们不能从自然经济的角度为党家定位,而应重新命名为“党家大院”,突出党家的商业文化历史价值,并以“商业文化大院”的新形象吸引全国乃至全世界的眼球。

让我们看一看党家的庐山真面目吧。

党家在韩城王庄镇党家村,也叫“党家圪崂”。由党、贾两姓构成。党家最初在甘肃敦煌居住,元朝至元二年逃难到陕西韩城,从其祖党恕轩开始迁徙到党家村定居,以农为生。党恕轩有四子,有三子留在党家村,四子一支又迂回甘肃武威。到十三代党景平手中,党家开始走上以商致富的道路。党景平在河南南阳瓦店摆摊经商,由于经营有方,赚钱发财,特别是党景平为人忠厚,做生意诚信为先。有一年一位云南客商贩运瓷器到瓦店,由于滞销卖不掉,便将货物托付给党景平,然后杳无音讯。党景平受人之托,忠人之事,经几年奔波终于将瓷器卖掉。七八年后云南客商返回瓦店,党景平将货款一一捧上。客商大吃一惊,说这些货我早都忘在脑后,在如此乱世还有这等忠厚可信主人。遂资助了党景平不少银两,为党家的富厚打下了基础。传到振疆、定疆、街疆、守疆这一代,党家商贸事业开始上了一个台阶,在瓦店开设“恒兴栋”“恒兴成”“恒兴柱”“恒兴永”四商号,还在韩城县城设立“永成”“恒丰”“恒升”三个当铺和“福盛成”“福德明”两个估衣铺,家业大饶。贾家其祖贾伯通,原籍山西洪洞县人,明初迁徙韩城贾村,明孝宗弘治八年,贾家五代贾连娶党家女为妻,因有“郎舅之亲”,贾家遂于明嘉靖四年移居党家村。两姓联姻,成为党家发展史上的重大事件,从此党家商贸事业开始发展到极盛时期。到贾姓贾翼堂时,党贾两家在河南南阳郭滩镇设立总号“合兴德”,道光年间为图谋发展,又迁往当时河南商贸中转中心之一的赊旗镇,即今日之社旗县,经营范围从唐河经汉口、湖南达于广东佛山等地,并在豫、鄂、湘及唐河流域分设分支机构。经营业务是将北方的小麦、黄豆、芝麻、香油、酒、药材等贩往江南,又将江南的杉木、茶叶、夏布、瓷器、南药驮运陕西、甘肃出卖,成为宛南有名的富商巨贾。党家在社旗的势力很盛,社旗的一条街“太平街”全是党家的字号,为了运输方便,党家在唐河上拥有多艘木帆船,还专门修了社旗的唐河码头和购地500顷出租收利,业务最盛时仅“合兴德”号就拥有店员500余名;贩竹竿6万根,木材4000~5000方,年盈利30万两。社旗山陕会馆的会首叫党燕堂,就是党家“合德兴”的东家,成为社旗商界的代表。据党家的后人回忆,党家在最盛时每月都有“标银”运回党家村,“日进纹银千两”,为此党家专门修了两座“分银院”和两座“分银楼”,运回的银子,各房按股份提取,分银时不用钱秤,而是用斗量,每房用斗往家里提银子。

党、贾两姓在瓦店和社旗镇的生意——村人统称“河南生意”,虽然起步有迟早,创业有难易,规模有大小,但在占据优越码头、利用水运方便、瞅准商业机遇、开拓贸易范围、灵活经营等方面积累了丰富的经验。此外,他们都是在创业时期父子、兄弟齐上阵,有利于克服困难,统一认识和行动。如党德佩、党景平父子,党玉书、党天佑父子。两地各号几乎代代都有子孙驻商号做经理,参加决策管理,或起监督作用。兄弟同心兴业有个典型例子。瓦店永号建立之后,三代单传少亡,人力缺乏,生意疲惫,到其曾孙辈生有兄弟二人——党庸五和党慎八,决心振兴永号,相约轮番赴瓦店亲自经理,一轮三年。去时卖了本村上等地20亩,得价银2000两,同时发誓:“日后还要把这块土地赎回来!”用这些银两增添资本,兄弟每人一去三年,轮了十次,终于使永号复兴,他们也果然把那块卖掉的地赎买了回来。

在守成阶段则是或早或晚地转变为“合伙求财”的“股份制”经营。即西家经理和资深店员,由挣“身钱(工资)”改为参加“人股”(相对东家的“银股”而言,俗称“顶生意”)分红,让从业者的报酬同商号的盈亏直接挂钩,从而调动他们的积极性。贾翼堂在创业时期就聘请同村党姓14世党玉书作掌柜,开了一个好头。参加入股的经理掌柜,有的是东家在自己了解或别人推荐的人中间聘请的;有的是由只管吃饭不挣身钱的店伙,进而挣身钱的店伙,进而“顶生意”的大店伙一步一步熬上去的。无论聘请来的,还是熬上去的,绝大部分是韩城县至本村本族的人。在河南当地雇的人多做杂役、当伙计,能熬到参加“人股”分红的可真是凤毛麟角。对东家的本金也要作“银股”按股分红。各号的东家往往不是一家,西家也往往不是一个人。谁入“银股”多少,谁入“人股”多少,各家各有其具体数目。几年结算分红、分红如何提留、各次分红的具体数字等等,这些都记载在“万金账”上。“万金账”是商号的高度机密,一般店员也见不到,更不要说外人了。

党家在本县城镇立号经商,从晚明以来一直未绝。特别是河南生意赚了大钱,把钱送回老家,花销后还有剩余,就设法让钱生息,有的放债,有的开铺子。他们一般没有什么开创和积累资金过程,而是一开始就采取“股份制”经营。有独资的,有合股的,还有同外村外姓人合股的。股东拿出一整笔银子,聘请有能力有经验的人作西家——掌柜,参加“人股”,马上立字号、雇伙计开张。生意赚了,按股分红,赔了东家认账。经营过的行当很多,如道光年间党族十六世二门桂号一支党遵周家的“分簿”载:他家当时就在“三合木厂”“恒兴当”“恒兴绸铺”“恒兴醋店”等四个商号有股份。“恒兴”二字可能是从河南瓦店“恒兴桂”等数家的字号上来的。

在城镇的商号,一直开到民国初年,人所共知的有:“恒丰当”“恒升当”“永成当”“复德明估衣铺”“复盛成估衣铺”“合心永铁铺”“合心明杂货铺”“合心泰杂货铺”“景升斋点心铺”。开在本村的有药铺、木厂、砖瓦厂,还有一个翻砂作坊。这些商号经营时间有长有短,结果有赚有赔。如“恒丰当”由四家合股,从道光以前经营到民国五年,历时近百年。“永成当”开的时间不长,以亏损停业,有人说是被西家侵吞了。

韩城既非交通要道,又无名牌产品,商家只能是远程购货零销,哪来巨大利润。当时的常规是,生意能有“三分”利钱就算好买卖了。因此,党家村人特别钟情于“当铺”,清末民初韩城全县七家当铺,党家就占了三家。当铺是以实物作抵押,给人们提供临时性贷款而赚取利息的商业。

封建社会要开当铺必得官府批准并参加官股,官、商合营。据说“恒丰当”当年就是官股、商股纹银各8000两。由于它本钱大,利息高,后台硬,自然利润厚而且有保证,成为人们最瞩目的行业。总之,党家在本县本镇的这些商业一般说都为东家赚过不少钱,是“党家大院”经济的雄厚基础。

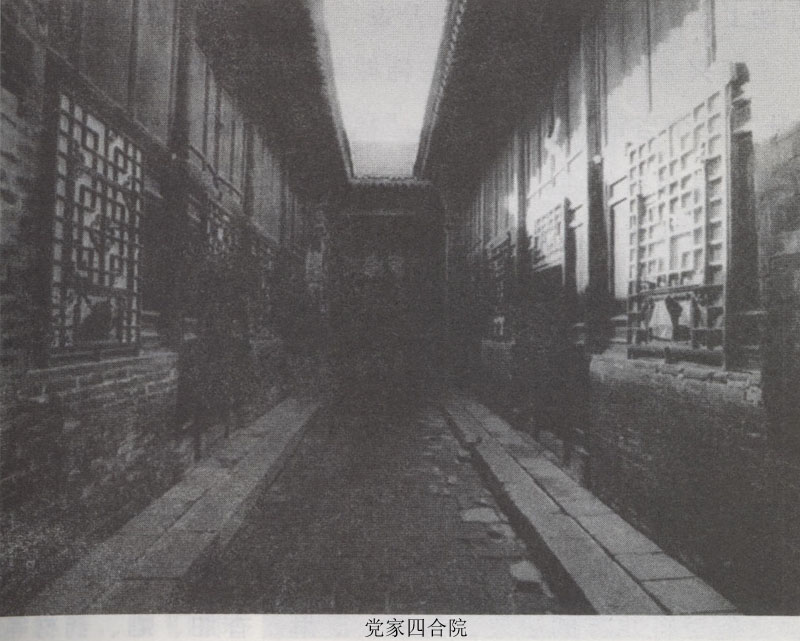

党家致富后,遵循“富润屋,德润身”的古老哲学,新建由108个四合院组成的“党家大院”,后来发展为144院,成为目前陕西保存最为完好的商人住宅群。党家的四合院由门房5间、厢房8间、庭房5间和灶房、马房构成,并通过前厅背墙中心的“腰厅”,使几个院落连为一体。另外还修了祠堂、暗道、看家楼、节孝牌楼等。其整个村落建筑宏大,占地63亩。现住360户人家,村内巷道纵横,各种木雕、砖雕、石雕美轮美奂,各个四合院又根据主人身份不同,有不同的门楣,如“进士第”“太史第”“文林第”等。为了防盗,党家在村内巷道又建有“哨门”,每当天黑,放下哨门,就会将几个院落围在其中。1851年又建成与村落相连的堡寨,形成“村寨合一”的建筑格局。据党家后人回忆,当时修一院四合费银在千两以上。足见当家财力雄厚。党家大院被称为“东方民居的活化石”,日本建筑学会、农村计划委员会长、工学博士青木正夫,在考察党家大院时,因兴奋过度,竟然死在了党家村。

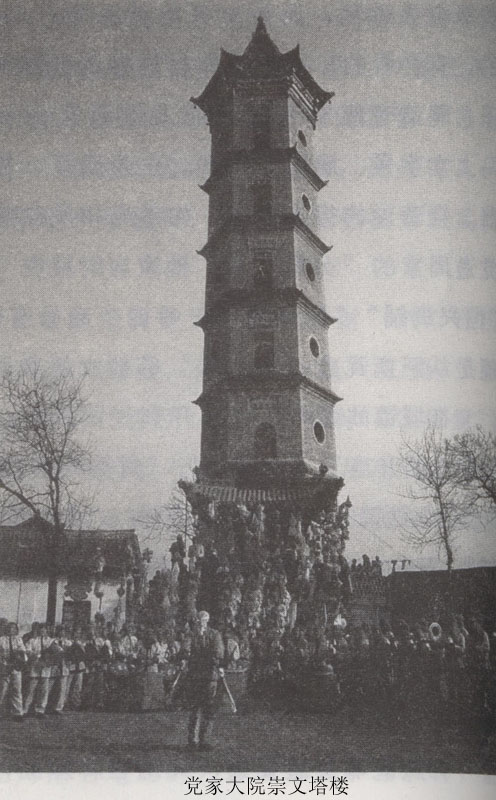

注重教育是党家的突出家风。在党家几百年的发展史中,出过5个举人,44个秀才,全村半数以上人家通过考试和捐输享有功名,其中著名者为党蒙,由举人考中进士,被慈禧点为翰林,因文字很好,受慈禧赏识,党家院落的“福”字即为党蒙恳请慈禧所题。为了提携教育,党家还在村东修了一座7层高的“文星阁”,成为全村最高的建筑,并将村中进学中举者的事迹刻于塔内,以激励后生。文星阁建于村子东南,朝向西北,面对村庄,是一座六棱六层塔形建筑。高十二丈余,周长四丈多。顶盖将军盔式,尖而峭,上有宝顶,六根铁绳从顶下牵起六角飞檐,飞檐末端各垂一只大铁铃,阁高风急铃摆,时常发出丁丁当当的响声。二层以上每层三面皆有窗,正面窗户略大,配有匾额,相邻两侧则为砖砌圆窗。通体挺拔峻峭,颇像《封神演义》中的托塔天王李靖手中镇妖的宝塔。阁下入口处建有小亭,小亭屋面三面起坡,斜脊鸱吻,筒瓦包沟。亭下正面两根红色明柱,下接石雕柱础,上支饰以彩绘的檐檩、衬枋、插板,中间装有木栅门。柱上悬有木制对联:“巍焕楼台新气象;森严龛阁旧规模。”阁里各层均置有固定木梯和扶手,梯势陡峻,登时,有如古书所说:“后人见前人履底,前人见后人顶,如画重累人矣。”文星阁里祭献的对象较多,第一层门额题“文星阁”三字,门外也悬挂一副木制对联:“配地配天洋洋圣道超千古;在左在右耀耀神灵保万民。”阁里供奉至圣孔子以及被称作“十哲”的子游、子夏、冉有、子路等十位孔门高徒的牌位。二层供奉复圣颜渊,三层供奉宗圣曾参,四层供奉述圣子思和亚圣孟轲的牌位。五层供奉文昌帝君牌位。项层供的则是一手拿笔,一手执卷,正在点元的魁星爷即官名文曲星的塑像。

孔子是我国传统文化的代表人物,文曲星是传说中主持文运的星宿,供奉他们,显示了村人崇尚文化的观念,当然也包含着盼望子弟读书做官的心态。阁各层面朝西北的窗额自下而上依次题着“大观在上”“直步青云”“文光射斗”“云霞仙路”“笔参造化”的字样,连同一层门额“文星阁”,相传是当年村里六位有功名者的墨宝。仔细品味,这些窗额都强调了读书才有前途的思想,激励子弟们努力诵读。

党家崇尚文化、重视科举的建筑除了文星阁以外,还在南塬上建有墨锭式砖塔一座,北塬高硷西建有毛笔形砖塔一座,北塬中心建有官帽式砖塔一座,小坡崖上建有印式砖塔一座。村东哨门和西哨门外、关帝庙前、泌阳堡上二门祠堂前各建有“惜字炉”一座,所有写有文字的纸片不得派以裱糊、包裹之类用途,更不能乱扔践踏让果真成为废品,要一律送到“惜字炉”焚化,人们偶尔在巷里路上遇到字纸,也要拣起送到炉中。

党家村不少四合院里刻有家训格言。大多刻在厅房屏门外边两侧墙壁上,或者厅房面对的厢房山墙上。自然有重视读书的内容,但更多的则是品德修养方面的格言警句。在党红林买的四合院内,至今保存着两组家训,供游人观赏抄写。这家四合院东边厅房的两侧,一边刻的是“无益之书勿读,无益之话勿说”,另一边刻的是“无益主事勿为,无益之人勿亲”。两边南北厢房的东墙上,又刻着两联家训,一边是“处富贵之地,要知贫贱人的苦恼;居安乐之场,要知患难人的痛痒”,另一边是“在少壮之时,要知老年人的心酸;当旁观之境,要知局内人的景观”。为什么要将这两条家训镶刻在墙上教育后人呢?这其中有两件伤心的事情,提醒党、贾两姓后裔警惕。

第一件伤心的事,就是河南生意的衰败。这固然是有京汉铁路建成后社旗镇水陆码头生意萧条之因,但也有党、贾个别后人过着花天酒地的公子生活,盲目委托他人经营之弊。自清朝咸丰年间分号之后,富足的党、贾两家,在党家村盖了一座座四合院,乐极生嫌,认为商人地位卑贱,便将河南商号委托他人担任掌柜经营,无人监督生意之好坏,每年只凭千里捎来的一纸书信向东家交代,利润被他人私自拿走。所以,党、贾族人为吸取这一教训,在砖墙上刻了“无益之人勿亲”的警句。

第二件伤心的事,就是前边“兄弟逃荒”中说过的,党恕轩兄弟讨要饭,其弟病饿而死的惨况,一代一代相传给党家后代,使其记住祖先这段心酸的历史,所以在砖墙上刻了“居安乐之场,要知患难人的痛痒”。

村中照壁上还有类似的家训,如“富时不俭贫时悔,见时不学用时悔,醉后失言醒时悔,健不保养病时悔”。又如:“傲不可长,欲不可纵,志不可满,乐不可极”等。

中国传统的农耕自然经济生存方式在这个大院并不占有主导地位,而赚钱发财、成就事业才是党家人所追求的。这些也都充分地表明了以村庄来为党家这所群落式四合院命名,并不合适。“党家大院”的命名才能更好地层现这座朴实淳厚、浓郁儒雅、精致生动的古建筑群的历史风貌。

让我们看一看党家的庐山真面目吧。

党家在韩城王庄镇党家村,也叫“党家圪崂”。由党、贾两姓构成。党家最初在甘肃敦煌居住,元朝至元二年逃难到陕西韩城,从其祖党恕轩开始迁徙到党家村定居,以农为生。党恕轩有四子,有三子留在党家村,四子一支又迂回甘肃武威。到十三代党景平手中,党家开始走上以商致富的道路。党景平在河南南阳瓦店摆摊经商,由于经营有方,赚钱发财,特别是党景平为人忠厚,做生意诚信为先。有一年一位云南客商贩运瓷器到瓦店,由于滞销卖不掉,便将货物托付给党景平,然后杳无音讯。党景平受人之托,忠人之事,经几年奔波终于将瓷器卖掉。七八年后云南客商返回瓦店,党景平将货款一一捧上。客商大吃一惊,说这些货我早都忘在脑后,在如此乱世还有这等忠厚可信主人。遂资助了党景平不少银两,为党家的富厚打下了基础。传到振疆、定疆、街疆、守疆这一代,党家商贸事业开始上了一个台阶,在瓦店开设“恒兴栋”“恒兴成”“恒兴柱”“恒兴永”四商号,还在韩城县城设立“永成”“恒丰”“恒升”三个当铺和“福盛成”“福德明”两个估衣铺,家业大饶。贾家其祖贾伯通,原籍山西洪洞县人,明初迁徙韩城贾村,明孝宗弘治八年,贾家五代贾连娶党家女为妻,因有“郎舅之亲”,贾家遂于明嘉靖四年移居党家村。两姓联姻,成为党家发展史上的重大事件,从此党家商贸事业开始发展到极盛时期。到贾姓贾翼堂时,党贾两家在河南南阳郭滩镇设立总号“合兴德”,道光年间为图谋发展,又迁往当时河南商贸中转中心之一的赊旗镇,即今日之社旗县,经营范围从唐河经汉口、湖南达于广东佛山等地,并在豫、鄂、湘及唐河流域分设分支机构。经营业务是将北方的小麦、黄豆、芝麻、香油、酒、药材等贩往江南,又将江南的杉木、茶叶、夏布、瓷器、南药驮运陕西、甘肃出卖,成为宛南有名的富商巨贾。党家在社旗的势力很盛,社旗的一条街“太平街”全是党家的字号,为了运输方便,党家在唐河上拥有多艘木帆船,还专门修了社旗的唐河码头和购地500顷出租收利,业务最盛时仅“合兴德”号就拥有店员500余名;贩竹竿6万根,木材4000~5000方,年盈利30万两。社旗山陕会馆的会首叫党燕堂,就是党家“合德兴”的东家,成为社旗商界的代表。据党家的后人回忆,党家在最盛时每月都有“标银”运回党家村,“日进纹银千两”,为此党家专门修了两座“分银院”和两座“分银楼”,运回的银子,各房按股份提取,分银时不用钱秤,而是用斗量,每房用斗往家里提银子。

党、贾两姓在瓦店和社旗镇的生意——村人统称“河南生意”,虽然起步有迟早,创业有难易,规模有大小,但在占据优越码头、利用水运方便、瞅准商业机遇、开拓贸易范围、灵活经营等方面积累了丰富的经验。此外,他们都是在创业时期父子、兄弟齐上阵,有利于克服困难,统一认识和行动。如党德佩、党景平父子,党玉书、党天佑父子。两地各号几乎代代都有子孙驻商号做经理,参加决策管理,或起监督作用。兄弟同心兴业有个典型例子。瓦店永号建立之后,三代单传少亡,人力缺乏,生意疲惫,到其曾孙辈生有兄弟二人——党庸五和党慎八,决心振兴永号,相约轮番赴瓦店亲自经理,一轮三年。去时卖了本村上等地20亩,得价银2000两,同时发誓:“日后还要把这块土地赎回来!”用这些银两增添资本,兄弟每人一去三年,轮了十次,终于使永号复兴,他们也果然把那块卖掉的地赎买了回来。

在守成阶段则是或早或晚地转变为“合伙求财”的“股份制”经营。即西家经理和资深店员,由挣“身钱(工资)”改为参加“人股”(相对东家的“银股”而言,俗称“顶生意”)分红,让从业者的报酬同商号的盈亏直接挂钩,从而调动他们的积极性。贾翼堂在创业时期就聘请同村党姓14世党玉书作掌柜,开了一个好头。参加入股的经理掌柜,有的是东家在自己了解或别人推荐的人中间聘请的;有的是由只管吃饭不挣身钱的店伙,进而挣身钱的店伙,进而“顶生意”的大店伙一步一步熬上去的。无论聘请来的,还是熬上去的,绝大部分是韩城县至本村本族的人。在河南当地雇的人多做杂役、当伙计,能熬到参加“人股”分红的可真是凤毛麟角。对东家的本金也要作“银股”按股分红。各号的东家往往不是一家,西家也往往不是一个人。谁入“银股”多少,谁入“人股”多少,各家各有其具体数目。几年结算分红、分红如何提留、各次分红的具体数字等等,这些都记载在“万金账”上。“万金账”是商号的高度机密,一般店员也见不到,更不要说外人了。

党家在本县城镇立号经商,从晚明以来一直未绝。特别是河南生意赚了大钱,把钱送回老家,花销后还有剩余,就设法让钱生息,有的放债,有的开铺子。他们一般没有什么开创和积累资金过程,而是一开始就采取“股份制”经营。有独资的,有合股的,还有同外村外姓人合股的。股东拿出一整笔银子,聘请有能力有经验的人作西家——掌柜,参加“人股”,马上立字号、雇伙计开张。生意赚了,按股分红,赔了东家认账。经营过的行当很多,如道光年间党族十六世二门桂号一支党遵周家的“分簿”载:他家当时就在“三合木厂”“恒兴当”“恒兴绸铺”“恒兴醋店”等四个商号有股份。“恒兴”二字可能是从河南瓦店“恒兴桂”等数家的字号上来的。

在城镇的商号,一直开到民国初年,人所共知的有:“恒丰当”“恒升当”“永成当”“复德明估衣铺”“复盛成估衣铺”“合心永铁铺”“合心明杂货铺”“合心泰杂货铺”“景升斋点心铺”。开在本村的有药铺、木厂、砖瓦厂,还有一个翻砂作坊。这些商号经营时间有长有短,结果有赚有赔。如“恒丰当”由四家合股,从道光以前经营到民国五年,历时近百年。“永成当”开的时间不长,以亏损停业,有人说是被西家侵吞了。

韩城既非交通要道,又无名牌产品,商家只能是远程购货零销,哪来巨大利润。当时的常规是,生意能有“三分”利钱就算好买卖了。因此,党家村人特别钟情于“当铺”,清末民初韩城全县七家当铺,党家就占了三家。当铺是以实物作抵押,给人们提供临时性贷款而赚取利息的商业。

封建社会要开当铺必得官府批准并参加官股,官、商合营。据说“恒丰当”当年就是官股、商股纹银各8000两。由于它本钱大,利息高,后台硬,自然利润厚而且有保证,成为人们最瞩目的行业。总之,党家在本县本镇的这些商业一般说都为东家赚过不少钱,是“党家大院”经济的雄厚基础。

党家致富后,遵循“富润屋,德润身”的古老哲学,新建由108个四合院组成的“党家大院”,后来发展为144院,成为目前陕西保存最为完好的商人住宅群。党家的四合院由门房5间、厢房8间、庭房5间和灶房、马房构成,并通过前厅背墙中心的“腰厅”,使几个院落连为一体。另外还修了祠堂、暗道、看家楼、节孝牌楼等。其整个村落建筑宏大,占地63亩。现住360户人家,村内巷道纵横,各种木雕、砖雕、石雕美轮美奂,各个四合院又根据主人身份不同,有不同的门楣,如“进士第”“太史第”“文林第”等。为了防盗,党家在村内巷道又建有“哨门”,每当天黑,放下哨门,就会将几个院落围在其中。1851年又建成与村落相连的堡寨,形成“村寨合一”的建筑格局。据党家后人回忆,当时修一院四合费银在千两以上。足见当家财力雄厚。党家大院被称为“东方民居的活化石”,日本建筑学会、农村计划委员会长、工学博士青木正夫,在考察党家大院时,因兴奋过度,竟然死在了党家村。

注重教育是党家的突出家风。在党家几百年的发展史中,出过5个举人,44个秀才,全村半数以上人家通过考试和捐输享有功名,其中著名者为党蒙,由举人考中进士,被慈禧点为翰林,因文字很好,受慈禧赏识,党家院落的“福”字即为党蒙恳请慈禧所题。为了提携教育,党家还在村东修了一座7层高的“文星阁”,成为全村最高的建筑,并将村中进学中举者的事迹刻于塔内,以激励后生。文星阁建于村子东南,朝向西北,面对村庄,是一座六棱六层塔形建筑。高十二丈余,周长四丈多。顶盖将军盔式,尖而峭,上有宝顶,六根铁绳从顶下牵起六角飞檐,飞檐末端各垂一只大铁铃,阁高风急铃摆,时常发出丁丁当当的响声。二层以上每层三面皆有窗,正面窗户略大,配有匾额,相邻两侧则为砖砌圆窗。通体挺拔峻峭,颇像《封神演义》中的托塔天王李靖手中镇妖的宝塔。阁下入口处建有小亭,小亭屋面三面起坡,斜脊鸱吻,筒瓦包沟。亭下正面两根红色明柱,下接石雕柱础,上支饰以彩绘的檐檩、衬枋、插板,中间装有木栅门。柱上悬有木制对联:“巍焕楼台新气象;森严龛阁旧规模。”阁里各层均置有固定木梯和扶手,梯势陡峻,登时,有如古书所说:“后人见前人履底,前人见后人顶,如画重累人矣。”文星阁里祭献的对象较多,第一层门额题“文星阁”三字,门外也悬挂一副木制对联:“配地配天洋洋圣道超千古;在左在右耀耀神灵保万民。”阁里供奉至圣孔子以及被称作“十哲”的子游、子夏、冉有、子路等十位孔门高徒的牌位。二层供奉复圣颜渊,三层供奉宗圣曾参,四层供奉述圣子思和亚圣孟轲的牌位。五层供奉文昌帝君牌位。项层供的则是一手拿笔,一手执卷,正在点元的魁星爷即官名文曲星的塑像。

孔子是我国传统文化的代表人物,文曲星是传说中主持文运的星宿,供奉他们,显示了村人崇尚文化的观念,当然也包含着盼望子弟读书做官的心态。阁各层面朝西北的窗额自下而上依次题着“大观在上”“直步青云”“文光射斗”“云霞仙路”“笔参造化”的字样,连同一层门额“文星阁”,相传是当年村里六位有功名者的墨宝。仔细品味,这些窗额都强调了读书才有前途的思想,激励子弟们努力诵读。

党家崇尚文化、重视科举的建筑除了文星阁以外,还在南塬上建有墨锭式砖塔一座,北塬高硷西建有毛笔形砖塔一座,北塬中心建有官帽式砖塔一座,小坡崖上建有印式砖塔一座。村东哨门和西哨门外、关帝庙前、泌阳堡上二门祠堂前各建有“惜字炉”一座,所有写有文字的纸片不得派以裱糊、包裹之类用途,更不能乱扔践踏让果真成为废品,要一律送到“惜字炉”焚化,人们偶尔在巷里路上遇到字纸,也要拣起送到炉中。

党家村不少四合院里刻有家训格言。大多刻在厅房屏门外边两侧墙壁上,或者厅房面对的厢房山墙上。自然有重视读书的内容,但更多的则是品德修养方面的格言警句。在党红林买的四合院内,至今保存着两组家训,供游人观赏抄写。这家四合院东边厅房的两侧,一边刻的是“无益之书勿读,无益之话勿说”,另一边刻的是“无益主事勿为,无益之人勿亲”。两边南北厢房的东墙上,又刻着两联家训,一边是“处富贵之地,要知贫贱人的苦恼;居安乐之场,要知患难人的痛痒”,另一边是“在少壮之时,要知老年人的心酸;当旁观之境,要知局内人的景观”。为什么要将这两条家训镶刻在墙上教育后人呢?这其中有两件伤心的事情,提醒党、贾两姓后裔警惕。

第一件伤心的事,就是河南生意的衰败。这固然是有京汉铁路建成后社旗镇水陆码头生意萧条之因,但也有党、贾个别后人过着花天酒地的公子生活,盲目委托他人经营之弊。自清朝咸丰年间分号之后,富足的党、贾两家,在党家村盖了一座座四合院,乐极生嫌,认为商人地位卑贱,便将河南商号委托他人担任掌柜经营,无人监督生意之好坏,每年只凭千里捎来的一纸书信向东家交代,利润被他人私自拿走。所以,党、贾族人为吸取这一教训,在砖墙上刻了“无益之人勿亲”的警句。

第二件伤心的事,就是前边“兄弟逃荒”中说过的,党恕轩兄弟讨要饭,其弟病饿而死的惨况,一代一代相传给党家后代,使其记住祖先这段心酸的历史,所以在砖墙上刻了“居安乐之场,要知患难人的痛痒”。

村中照壁上还有类似的家训,如“富时不俭贫时悔,见时不学用时悔,醉后失言醒时悔,健不保养病时悔”。又如:“傲不可长,欲不可纵,志不可满,乐不可极”等。

中国传统的农耕自然经济生存方式在这个大院并不占有主导地位,而赚钱发财、成就事业才是党家人所追求的。这些也都充分地表明了以村庄来为党家这所群落式四合院命名,并不合适。“党家大院”的命名才能更好地层现这座朴实淳厚、浓郁儒雅、精致生动的古建筑群的历史风貌。