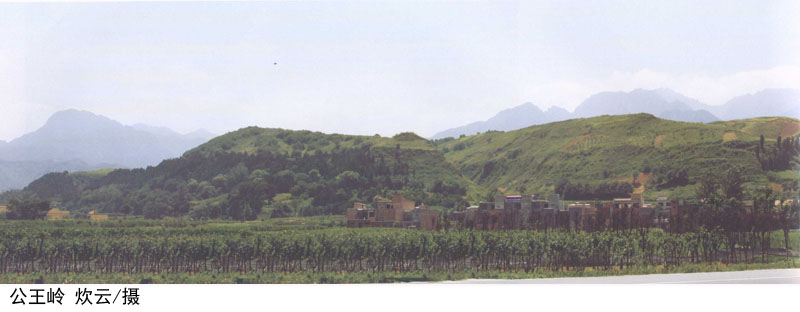

公王岭下觅远踪

作者: 刘兆英

1963年夏天,中国科学院古脊椎动物和古人类研究所的6个年轻人来到蓝田。7月4日,他们离开县城准备去厚镇乡考察。走到玉山镇前程村下起了大雨,那时道路条件不好,雨中泥泞的路面使公共汽车无法继续前进,他们只好在前程村停下避雨。这几个青年和当地农民闲谈,就询问农民这一带出不出“龙骨”(农民对化石统称龙骨,用之入药)。一位农民指着灞河对岸说,公王岭上有。雨越下越大,他们决定住下来,天晴后到公王岭看看。

一到公王岭,他们就在断岩悬壁附近发现了许多露头化石,非常兴奋。他们在这里待了3天,挖了整整5大箱化石,据说其中有三趾马、直隶狼等,都是早已灭绝的古代动物。随后将这些东西都运到了北京。

第二年春天,北京的一支考察队,直奔蓝田而来。这是一支由中国科学院和其他科研机构、高等院校共11个单位组成的综合考察队,其中给公王岭派了一支小分队。5月23日,小分队发现了一颗猿人牙齿。消息传来,带队的著名古人类学家贾兰坡急忙赶到现场,大家非常兴奋,考察队重点移师公王岭及附近。

后来,又在距公王岭不远的陈家窝发现了蓝田猿人的下颌骨。

考察结束,100多箱化石及堆积物被运到北京,其中最大的一箱重达800多斤。在北京的中国科学院古脊椎动物研究所,科学工作者一点一点清理着这些东西,其中确认了剑齿象、剑齿虎、小古熊、三门马、貘、大角鹿、古野牛等各种动物化石。10月12日上午11点半,猿人头盖骨的眉脊骨显露出来。这一消息振奋人心,科学家们奔走相告。时任中科院院长的郭沫若激动不已,深夜12点前往观看,并且写诗志贺。

经过科学家们的研究,在陕西蓝田公王岭发现的猿人头盖骨化石是生活在距今115万至110万年以前的古人类,被命名为“蓝田猿人”。

迄今为止,全世界发现猿人头盖骨化石的地方只有印度尼西亚的爪哇、中国北京的周口店、阿尔及利亚的突尼芬和中国陕西蓝田。周口店的化石在“二战”期间下落不明,因而,蓝田发现的猿人头盖骨化石就异常珍贵,引起了考古界的震动和全世界的关注。

据科学家研究,蓝田猿人具有更为原始的一些特点。如她的头骨耳孔上沿至颅顶的垂直高度是87毫米,小于北京猿人(93.5~105毫米),也小于爪哇猿人(92毫米);蓝田猿人的脑容量比猿类大近一倍,但小于爪哇和北京猿人,和现代人相比小了近一半;蓝田猿人颅骨壁的厚度几乎比爪哇猿人和北京猿人的厚一倍;蓝田猿人的下颌前倾角(由门齿点到下颌下缘点的连线与齿槽平面相交的角)为55°,北京猿人是58°~63°,现代人基本是90°;蓝田猿人的眉间部稍向前突,眶上圆枕的两侧端明显向外方延伸,而爪哇猿人和北京猿人则稍向后弯曲,眶上圆枕的缩窄部也更为明显。这些特征都说明蓝田猿人比爪哇猿人、北京猿人更为古老。

古人类学家通过对蓝田猿人化石的系统研究,测定其年龄在30多岁,性别为女性。又通过对各种动物化石的研究,为我们勾画了距今110多万年以前的蓝田自然环境:高耸的终南山是原始森林,树木遮天蔽日;山下缓坡到处都是灌木丛;塬上平坦无际,杂草丰茂;塬下的流水清澈,那就是今日的灞河。那时的气候温润潮湿,雨量充沛,非常适合植物生长,也是各种动物的天堂。这些动物有丽牛、小熊、鬣狗、犀、水鹿、变种狼、中国貉、鼬、獾、剑齿虎、三门马、大野猪、羚羊、大猕猴、豹、杨氏狮、斑鹿、大角鹿、大熊猫、剑齿象、马来貘、爪兽、毛冠鹿、豪猪、蝙蝠、兔类、鼠类等40余种。当然,这种环境对蓝田猿人也是适宜的,无论是采集植物还是猎取动物都非常方便。只是那时猿人们只能打制简单的石器,他们的生存经常受到凶猛动物的威胁,处境还是很艰险的。蓝田猿人大概还不会使用火,也少有天然洞穴可居,只能依靠群体的力量使用石块或木棒吓退野兽,当然也有可能成为猛兽的口中之食。

蓝田猿人化石的发现对古人类学研究具有重大价值,是20世纪60年代世界考古学上的重大发现。很快,蓝田猿人被写入中学历史课本。从此,蓝田猿人成为中国人追溯远祖的对象,公王岭则成为中国人从少年时代就耳熟能详的名地。公王岭蓝田猿人遗址博物馆就建在发现地原址。

出处:

云横秦岭/刘兆英 著.--西安:太白文艺出版社,2018.2