八水绕长安

作者: 刘兆英

唐都长安背靠着一座大山,那是终南山;面对着一条大河,那是黄河的最大支流渭河。唐朝皇帝李世民写过一首名为《望终南山》的诗,从中可以领略唐朝和唐诗中的“气势”二字:

重峦俯渭水,碧嶂插遥天。

出红扶岭日,入翠贮岩烟。

叠松朝若夜,复岫阙疑全。

对此恬千虑,无劳访九仙。

如此大的气势不但和大山大水相关,也和这里深厚的历史文化积淀有关,周、秦、大汉时,这里都是帝都。另一位唐朝皇帝登高望远,也写了一首气势不凡的诗:

四郊秦汉国,八水帝王都。

阊阖雄里闬,城阙壮规模。

贯渭称天邑,含岐实奥区。

金门披玉馆,因此识皇图。

——《登骊山高顶寓目》

写这首诗的是唐中宗,他在政治上虽然没有多少作为,甚至是一个平庸的帝王,但却特别热衷于写诗,经常和臣下吟诗唱和,客观上助推了唐诗的繁荣。诗中“八水帝王都”可称为对水城长安的经典概括。其实这个意思早有人说过。汉代司马相如在《上林赋》中写道:“终始灞、浐,出入泾、渭、沣、滈、潦、潏,纡余委蛇,经营乎其内;荡荡乎八川分流,相背而异态。”八川是八条河流,即灞河、浐河、泾河、渭河、沣河、滈河、潏河与潦河,潦河现在叫涝河。司马相如用“荡荡乎”形容这八条河,可见这些河流水资源丰富。到了隋唐,八水绕长安仍然是这座东方大都市之骄傲,有诗为证:

秦城连凤阙,汉寝疏龙殿。

文物照光辉,郊畿郁葱蒨。

千门望成锦,八水明如练。

复道晓光披,宸游出禁移。

——许景先《奉和御制春台望》

八水把长安打扮得到处都是风景。

李白的《杜陵绝句》写道:

南登杜陵上,北望五陵间。

秋水明落日,流光灭远山。

杜陵是汉宣帝的陵墓,此时已经任人“登”了,所以李白可以登高望远。杜陵的东边是浐河,西边是沣河,其中有多条谷水分别汇入其中。诗中点明是“落日”,所以李白是西望,他看到的是沣水波光明灭。沣水在八水中的确很重要,因为八水中有潏、滈二水交汇后流入沣水,最后入渭。在历史上,沣水起先是向北流的过程中偏西行,在咸阳南入渭,后来被人为改变成偏东流。这一改变是大禹治水留下的丰功伟绩,至今仍可见到历史留下的痕迹,这恐怕在全国也是唯一的,应该得到足够重视。《诗经》中“丰水东注,维禹之绩”的记载是中华民族精神之体现,可惜目前知之者寥寥,传之者甚少。

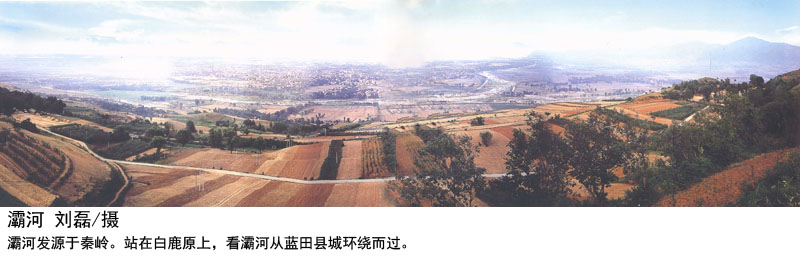

还有一条重要的河流是灞水,它从秦岭走出来时由东向西流,至白鹿原东北折入渭水,所以被称为“横灞”。钱起的《晚过横灞寄张蓝田》诗曰:

乱水东流落照时,黄花满径客行迟。

林端忽见南山色,马上还吟陶令诗。

诗中的“东流”并非向东流,而是自东向西流。“黄花”自然是野菊花,“落照”映在水和花上,这是一幅奇妙的景色。采花时一抬头,正是“采菊东篱下,悠然见南山”的诗境,令人陶醉。

经常和灞水并提的还有一条河流是浐水,浐水和灞水一样不但是人们的游观之地,也常是送别时的分手之处。温庭筠有《暮春浐水送友人》诗:

青门烟野外,渡浐送行人。

鸭卧溪沙暖,鸠鸣社树春。

浅波青有石,幽草绿无尘。

杨柳东风里,相看泪满巾。

浐水有白石、绿草、沙滩,波浅色青,风景和灞水不同。开元末年,玄宗在浐水搞了一个“迎祥气”的活动,最后设宴赋诗。宰相张说《侍宴浐水》诗记录了当时的情景:

千行发御柳,一叶下仙筇。

青浦宸游至,朱城佳气浓。

云霞交暮色,草树喜春容。

蔼蔼天旗转,清笳入九重。

长安八水之中,东有浐、灞,西有沣、涝,南有滈、潏,北有泾、渭。这些河流现在仍然存在,只是和唐朝时相比,水流已成弱势甚或成为季节性河流,这和气候变化相关,也和人类长期对秦岭生态的干扰有关。我们能做的就是要敬畏自然,顺从自然的规律,切莫自以为是。这一点我们要学习唐玄宗,他曾于天宝九年下诏书把“八水”作为神灵对待。诏书说:

八水分流,实称善利。京师奥壤,秦甸王畿,灞浐通于泾渭,涝潏河汇于沣滈。蓄泄雷雨,滋育稼穑。虽惠泽已及于烝民,而虔诚犹阙于祀典。聿崇精享,庶达礼仪使左庶子韦述,取今月二十九日一时,备礼致祭,务陈蠲洁,称朕意焉。

诏书中“涝潏河汇于沣滈”中的“涝”,不类今之“涝”,存疑。

老西安人喜欢说“八水绕长安”,似乎那是遥远的过去的事情,其实这八条河现在都存在,只是形势发生了很多变化。这种变化最明显的是水量的减少,干旱时有些河道甚至断流。这种变化虽然和气候相关,但也和一些人为的因素有关。比如对秦岭的盲目扰动,破坏了它的水资源涵养功能。今天的人们正在做出努力,要恢复“八水绕长安”的古之盛景,诚可待也。人们现在通过封山育林,使受损害的生态正在逐步修复;通过加快渭河城市段综合治理工程、沣河干流生态保护利用工程,引秦岭北麓重点水库和沿山支流生态水进城。届时“八水绕长安,九湖润古城”的盛景将会重新出现。

出处:

云横秦岭/刘兆英 著.--西安:太白文艺出版社,2018.2