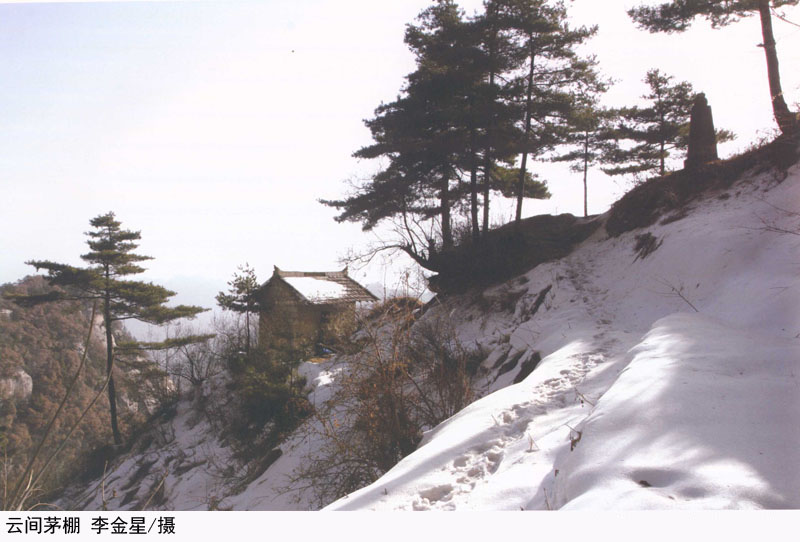

云间茅棚

作者: 刘兆英

茅棚是入山修行或隐居的人搭建的简易住所,一般都在僻静罕有人到处,所以显得很神秘。这种文化现象历史久远,不绝于今。在中国,他们会首选终南山,因为“终南茅棚,修道为天下之冠”。(高鹤年《名山游访记》)

终南山的嘉五台、南五台、观音山都有这种茅棚,在终南山的几十条峪的深处,也能碰到。有人估计有5000“隐士”或“修行者”藏在这里,但始终难知其详。有人做过访查,说至少有数百人是可以肯定的。这些“隐士”中有比丘及比丘尼、居士及准居士、道士及道姑等向往山林渴望解脱的各色人,其中还有来自日本、韩国及中国台湾的人,可以说很庞杂。

中国的茅棚文化受到一位美国汉学家比尔·波特的关注。他和一位摄影师一块儿来到终南山调查,最后出了一本名叫《空谷幽兰》的书,在西方还产生了不小的影响。他在书中写道:“他们在云中,在松下,在尘嚣外,半亩菜地,几株果树。他们吃得很少,穿得很破,睡的是茅棚,说话不多,留下的文字更少,也许只有几首诗,一两个仙方。”

描述很诗意,但实际上拥有“半亩菜地”的茅棚并不多见。对修行者来说,找一个云中松下有灵性的地方,过最清苦的生活,实现与天地沟通和进行最深入的思考,并最终得到开悟,才是最重要的。

坐在茅棚旁边,观看山上的云霞,一会儿便有许多生灭变化。空间,时间,很快便成为历史,令人想起释迦牟尼佛的著名偈语:“诸行无常,是生灭法;生灭灭已,寂灭为乐。”无常因为变化,变化的基本形式乃是生灭,而转化也是“灭”的一种形态。这个道理便是人们说的规律,或者叫法则。毛泽东说过“一些阶级产生了,一些阶级消灭了,这就是历史,这就是几千年的文明史”,说的也是这个意思。我们自己不可能置身于这个变化之外。比如我们现在还活着,身体内部的生灭却从来没有停歇过,最终还是要归于寂灭,所谓“生灭灭已”。如果说前八个字是正确的世界观,那后八个字便是豁达的人生观了。

云霞是美丽的,也是短暂的;道理是奥妙的,也是明白浅显的。佛家爱说“空”,道家爱说“无”,大概说的都是生灭变化之迅速,告诫人们不必太拘泥于“有”,以免压得人们喘不过气。

云生云灭,云卷云舒,云上云下,云的形态变化无穷;云白云黑,云紫云红,云暗云明,云的色彩变化无穷。

云常给人以想象,李隆基创作了《霓裳羽衣舞》,李白创作了《清平调》……云也常给人以联想,孔子感叹说:“富贵于我如浮云……”

天色渐渐暗了下来,从高处回望,西安城已灯火一片,也很壮观。和闹市相比,山里的夜虽然冷清却使人头脑清醒,因此,最好在山上住一夜。住在城里的人抽空到山里来,可以使自己想一些平常不想的问题,从而获得对现实生活的启示。

出处:

云横秦岭/刘兆英 著.--西安:太白文艺出版社,2018.2