讲经台

作者: 刘兆英

讲经台位于一块高地上,正是老子祠的所在地。我猜想秦始皇为纪念老子而修的清庙或许也在这里。

现在的讲经台被围起来,买票方能进入。进了门是一个大院子,院子北端有一排建筑和两个碑亭。左侧碑亭是元代大书法家赵孟頫所书的“上善池”三字,为隶书;中间门楼是当代国画大师石鲁所书“说经台”三字,书风奇诡。左右厢房内陈列着一些碑石,其著名者有唐代欧阳询书写的“大唐宗圣观记碑”和贠半千书写的“大唐尹尊师碑”等,均极珍贵。现在这些碑的拓片已很难得,因为捶拓要报国家文物局批准。

“上善池”典出《老子》第八章“上善若水”。这四个字历来深入人心,被人津津乐道,似乎并不难理解。但如果将整章文字联系起来看,老子所讲的“七善”是执政者的七条标准或七个方面的要求,都和政治相关而不是对“善”的论述。如果把“上善”理解为“最高的善”则不免牛头马嘴。何况,“善”有高低之分乎?善仅有大小之别,并无高级低级的区分,这自是常识能及。因此,这个“善”仅表示好,“上善”是说“最好”。在“上善”之后,因口语的关系省掉了“执政者”三个字,因此可以还原当时场景:执政者就坐在老子对面,问题也是他提出来的。如果要复原他的问题,应该是两句:一、好的国君其施政如何?二、怎样做才能成为一个好国君?老子在回答他的第一个问题时说:“最好的(执政者),他的施政像水一样。”接着又说明水流的向下特性和利他性,比喻执政要为下层的民众着想,要奉献而不求回报。这便是“上善若水”的含义。

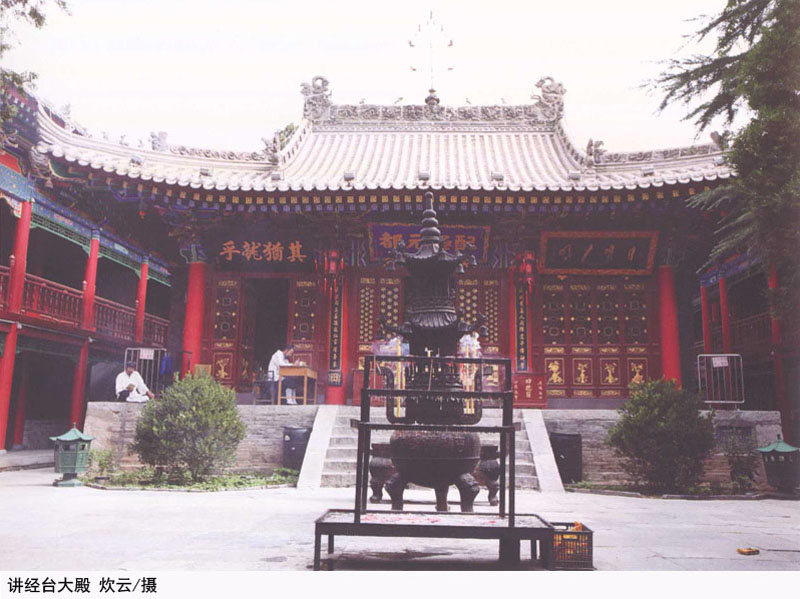

穿过厢房是上台的“之”形石阶,台并不高。进入老子祠,中间是一座大殿,供奉老子或称太上老君,殿前香火鼎盛。而在门廊之下,分别挺立着四通石碑,上面刻写的正是老子的《道德经》。

其中两通碑为楷书或称正书,被称为“楼正本”,无书刻人姓名。过去这两个碑被认为是唐碑,经研究为元代所刻。另二通碑为篆书碑,曰“古老子”,为元代至元年间高翿所书,因此被称为“至元本”或“楼古本”。我曾将此碑与通行的晋王弼本和马王堆出土的西汉帛书本对读,发现至元本大体上近于王弼本,但有一些地方与王弼本不同,却巧合于帛书本。高翿在跋文中所说“偶于古文韵海中检讨缀缉,阅日乃成”,他所依据应是流传有序的古本,令人可信。此碑不仅具有《道德经》的版本学价值,同时也是书法艺术名碑,尤为珍贵。

《道德经》,又称《老子》或《古老子》,司马迁称“五千言”。经文只有5000多字,而解说这5000多字的古今著述却汗牛充栋,不可计数。这是为什么呢?因为这“五千言”太重要了,它所论述的“道”关乎每一个人,每一个家庭,每一个邦国,甚至整个天下都和道息息相关。一方面重要,另一方面缺乏必要的历史背景资料,因此,“老子究竟在说什么?”便成了2000多年来争论不休的话题,并且还将继续争论下去。

从研究的角度看,首先必须摆脱成见的局限,比如司马迁所说的老子写作五千言的过程:“至关,关令尹喜曰:‘子将隐矣,强为我著书。’于是老子乃著书上下篇,言道德之意五千言而去,莫知其所终。”根据司马迁的说法,“五千言”是老子在函谷关亲自为尹喜所写,写完后就失踪了,谁也不知道他的下落。我们知道,春秋之前“古人不著书”,所以孔子的著作是语录体。以“五千言”的文本看,完全是一段一段的语录,从中可以看到记录者和整理者的影子。那么,司马迁的故事就具有文学性而缺乏史学性了。因此,从这些语录中找出提问者和他所提的问题,放在大历史背景中进行分析,便成为读懂“五千言”的关键了。

出处:

云横秦岭/刘兆英 著.--西安:太白文艺出版社,2018.2