大熊猫·国宝中的美人

国宝大熊猫,是国家一级保护动物,也是濒危动物。秦岭是我国大熊猫分布区中纬度最高的,种群密度居全国之首。秦岭大熊猫憨态可掬,被誉为“国宝中的美人”。

早在夏商之前,人们崇拜的图腾就是熊,更有有熊氏、有熊国,甚至还有“夏禹化熊导江河”传说,这说明那时熊与熊猫在我国四处遍布,并不是稀有的动物。

在中国云南禄丰和元谋两地,曾经发现了800万年前中新世晚期世界上最早的熊猫化石,这是迄今所发现的最古老的大熊猫遗迹。化石显示,大熊猫的祖先出现在距今二三百万年前的洪积纪早期,是一种由拟熊类演变而成的以食肉为主的最早的熊猫,广泛分布在亚洲东南部。后来同期的动物相继灭绝,大熊猫却孑遗至今,成为了“世界之宝”“动物活化石”。

中国人对熊猫的认识由来已久,早在文字产生初期就有记载。《书经》称貔,《毛诗》称白罴,《峨眉山志》称貔貅。

而现在大熊猫在世界上仅分布在秦岭、岷山、邛崃山、大相岭、小相岭、凉山六大山系。最早的时候这些山脉植被成片,彼此相连没有被道路和人类活动所阻隔,形成一个整体的活动区域,是中华版图中央最大的一块绿色心脏。随着自然地理气候的变迁,人类活动的加剧,道路阻隔,耕地开发,河谷地带森林退化,大熊猫栖息地被分割、破碎化、岛屿化,不但阻碍大熊猫大范围觅食、行走和正常的婚配行为,更不利于大熊猫基因交流,影响熊猫遗传多样性,还直接威胁到大熊猫的生存。

东西走向的高大山梁的秦岭成为天然屏障,阻挡了北方的寒流,山岭中适宜的山地气候,造就了良好的竹木森林生态系统,一般海拔1350米是农业生态系统的上限,限制了人类在中高山地区永久居住。秦岭南麓浅山区,海拔大多在1300~2000米左右,从而在秦岭以南保留了世界上唯一的大熊猫最后的栖息地。

1869年3月,乍暖还寒,法国博物学家阿尔芒·戴维神父,在中国四川雅安宝兴县的邓池沟(穆坪)教堂附近科学考察时,发现了当地人称为“白熊”“花熊”的动物踪迹。后把标本和骨骼运到法国,经巴黎自然历史博物馆科学家阿尔封斯·米勒·爱德华兹鉴定,这种“黑白熊”是一个新物种,定名为“猫熊”。

最初定名猫熊或大猫熊后,1939年在重庆北碚博物馆展出时,由于当时说明标签是横书,名猫熊,而当时参观者习惯了自右到左的认读,发布新闻消息时误认为熊猫,自此猫熊就叫熊猫。

2002年全国第三次大熊猫调查结果显示,秦岭大熊猫栖息地内平均每100平方公里就有大熊猫7.8只,密度为全国最高。在秦岭的佛坪自然保护区,大熊猫分布密度约为每1.5平方公里1只,是所有自然保护区中大熊猫分布密度最高的地区。秦岭大熊猫栖息地总面积347684公顷,潜在栖息地面积258667公顷,涉及陕西省佛坪、洋县、太白、周至、宁陕、留坝、城固、宁强、凤县9个县21个乡镇。其中洋县、佛坪、太白和周至四县交界处的兴隆岭地区为核心栖息地,局域种群的数量最大。

陕西秦岭有关大熊猫的自然保护区共有19个。其中以保护大熊猫为主的有8个,分别是佛坪、长青、天华山、观音山、老县城5个国家级自然保护区和摩天岭、青木川、桑园3个省级自然保护区,其他如周至、太白山等11个自然保护区为大熊猫分布区、走廊带或潜在分布区。可以说这些保护区都因大熊猫而起,都以大熊猫为荣。其中,佛坪自然保护区是与珠穆朗玛峰一起加入联合国科教文卫组织世界生物保护网络。

秦岭大熊猫栖息地基本上处于落叶栎林带、桦木林带、针叶林带3个植被地带之内,竹木茂盛,这种独特的秘境目前世界上少之又少。

陕西南部的秦岭地区正是中国大熊猫分布的重点区域,也是世界上适合熊猫生存的秘境之一。陕西省的大熊猫栖息地由于人类采伐森林、修建道路等原因,被分为5个相对隔离的板块,大熊猫栖息地被碎化、隔离、岛屿化非常严重,各板块之间大熊猫不敢相互往来,栖息地质量不高,成为大熊猫保护面临的最大问题。被誉为秦岭“植物达人”的党高弟,自1990年到2000年一直在长青林业局与熊猫相伴,基本掌握了秦岭大熊猫的生存规律。他说:“熊猫通人性,你不伤它,它不伤你,是人类温顺的朋友。”

秦岭大熊猫主要分为7个孤立的种群,由东向西分别是平河梁种群、锦鸡梁种群、天华山种群、兴隆岭至太白山种群、牛尾河局域种群、紫柏山种群与青木川种群。根据全国第三次大熊猫调查结果,陕西省秦岭地区大熊猫种群数量为273只,占四川亚种群的17%。近年来大熊猫种群数量虽然在增加,栖息地也在扩大,但种群数却伴随着人类活动日益加剧的破碎化和岛屿化,成栖息地小居群的隔离趋势。2001年,陕西省林业厅与世界自然基金会合作,投入大量资金和人力,先后为保护大熊猫新建立了8个自然保护区及5条大熊猫走廊带,要将“孤岛”状分布的大熊猫种群重新连接起来,但由于走廊带植被的恢复缓慢和人为等因素,要达到预期效果仍需很长时间。

2014年3月20日中午12时30分,我们正准备去秦岭深山洋县华阳镇采风时,华阳古镇下端河道里闯进了一只毛色黑白相间的野生大熊猫,熊猫从山上走进河道后自下向上游荡,动作缓慢,憨态可掬,时而涉水,时而爬上石头四处张望;这只熊猫胸部、腹部为棕色,毛为干白色,就像一只花猫一般,温顺可爱。古镇的人们很快在河道两岸围拢观看,指指点点。有的说那是一只野猫,有的说那是一只花熊,更有的说那是秦岭最美的熊猫啊!这时,洋县华阳镇政府、华阳景区管委会工作人员,迅速赶来组织人力进行了现场监护,当观察到熊猫反应迟钝,身体消瘦,营养不良时,及时与陕西省珍稀野生动物抢救饲养研究中心取得联系,对熊猫开展了救助。这是华阳景区近年来第三次发现大熊猫的一个场景,更说明秦岭熊猫分布的密度之大和人类活动对熊猫生存环境的影响。

与此相邻的太白县黄柏塬景区,2014年10月19日,一只野生大熊猫大摇大摆地在景区大箭沟河边闲逛,憨态可掬的形象引来不少游客拍照,这只两岁多的大熊猫在闲逛了6小时左右后,安全返回山林中。

秦岭大熊猫主要生活在海拔2600~3500米的茂密竹林里,那里常年空气稀薄,云雾缭绕,气温低于20℃;大片的竹子、平缓的地形、就近的水源,还有是否有藏身处和哺育幼仔的巢穴以及山势等,都是大熊猫生存的必备条件。另外,人为干扰也是影响大熊猫生存和分布的主要因素。因为,大熊猫由原来的食肉动物演化为以食箭竹为主和每天必须喝水的习性,决定了它对生存环境的要求极度苛刻。而秦岭南麓适宜的海拔,平缓的坡度和大片的竹林及丰富的水源,正是大熊猫理想的栖息地。

走进秦岭深处,密林森森,竹木茂盛,清泉潺潺,熊猫等珍稀动物在此自由自在的生活着,这里不但被称为“野生动物的乐园”“中国的国家中央公园”,也被国际上最大的自然保护组织世界自然基金会称为全球第83份“献给地球的礼物”。

据浙江大学的方盛国等教授通过多年来对秦岭大熊猫与四川大熊猫遗传分子学和形态比较研究表明:秦岭和四川大熊猫两个种群在12000年前就已经分离,没有进行接触交流和交配,四川亚种的头大牙齿小,秦岭亚种的头小牙齿大;四川亚种的头长近似熊,秦岭亚种的头圆更像猫;四川亚种胸部的毛色为深黑色,腹部为白色,下腹毛为尖黑色,毛为干白色;秦岭亚种胸部呈深棕色,腹部为棕色,下腹部毛尖为棕色,毛为干白色。

秦岭大熊猫与四川(包括甘肃)大熊猫经过各自约12000年的进化历史,由于人类活动岛屿化隔绝,基因交流中断,在遗传基因方面,产生了显著的分化,形成了两个不同的遗传群体。其中,秦岭大熊猫在遗传基因方面更接近原始的祖先,而四川(包括甘肃)大熊猫则具有更快的进化速度。专家就把秦岭大熊猫命名为秦岭亚种,与四川大熊猫、甘肃大熊猫并非一个种群。亚种是形成新物种的“前奏”,其存在也使物种的基因多样性更为丰富。

因而,秦岭大熊猫与其他山系的大熊猫在形态上存在显著的差异,它看上去更原始,更可爱,更漂亮,更憨态可掬。这是世界对秦岭的惠顾,也是秦岭独特生态环境对人类的奉献。人们把秦岭大熊猫都称为“国宝中的美人”。

朱鹮·“日本的日本”

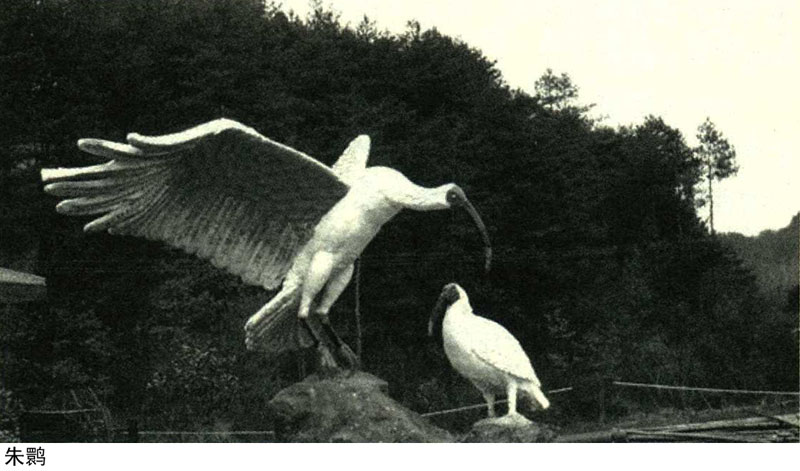

“翩翩兮朱鹭,来泛春塘栖绿树。羽毛如剪色如染,远飞欲下双翅敛。”这是唐代诗人张籍游历秦岭时,看见身姿华彩的朱鹮后有感而写的咏物诗。朱鹮以其特有的羽色和秀雅的体态以及起落时翩翩起舞的轻盈舞姿,为历代诗人所歌咏。早有“因风弄玉水,映日上金堤”“朱鹮戏新藻,徘徊流涧曲”的优美诗句流传。

朱鹮又称朱鹭、红鹤,是世界上一种极为珍稀的鸟,素有“东方宝石”之称,被世界鸟类协会列为“国际保护鸟”。

日本古代史《日本书纪》中载,朱鹮是日本的代表鸟,被称为日本凤头,历来被日本皇室视为圣鸟。

朱鹮的拉丁学名“Nipponia Nippon”直译为“日本的日本”,以国名命名鸟名,足见朱鹮在日本的重要性。

1934年,日本新潟县佐渡岛和能登半岛等地,栖息着100多只朱鹮,但由于战争等因素强制采伐森林,到1953年,仅剩31只朱鹮。

日本的伊势神宫迁址仪式每20年举行一次,是国家的一项庄严的活动。在这个仪式上,每次都要给宫中之宝“须我流横刀”的刀柄上缠两枚国鸟——朱鹮的羽毛,羽毛的规格要求长度在5寸以上,宽1寸1分以上,色泽鲜明,左右对称。以前日本朱鹮很多,羽毛的使用量不受限制,可是当朱鹮数量越来越少时,祭神仪式所需的羽毛也得不到保证了。1952年,朱鹮被日本政府指定为“特别天然纪念物”。一年后的秋天,伊势神宫要举行第59次迁宫仪式,需要给“须我流横刀”插饰朱鹮羽毛,人们特此向日本政府提出捕获1只朱鹮的申请。但当时的佐渡岛上只剩下23只朱鹮,日本文物委员会的答复是“以茶帚羽代替”。日本政府担心任何对朱鹮的伤害,都会危及整个种群的存亡,甚至造成灭绝。后来这种担心终于变成了现实。

早期工业化国家的经济发展,都是建立在破坏环境的基础之上,“二战”后日本经济复苏发展,为此也付出了沉重的代价,生态环境遭到严重破坏。20世纪50年代,日本的能登半岛和佐渡岛都曾有野生朱鹮栖息,但是经历20世纪六七十年代日本经济的高度成长期后,对生态环境造成了一定破坏影响,能登半岛和佐渡岛的野生朱鹮都已不复存在。到1977年,日本全境仅剩8只人工饲养的朱鹮,而且部分朱鹮已经丧失了繁殖能力。

1981年,当日本人向世界宣布野生朱鹮在日本本土灭绝时,在秦岭南麓陕西汉中盆地的东部洋县境内,鸟类学家刘荫增却意外找到了7只朱鹮。

2003年10月,日本最后一只朱鹮离世,它没有留下后代。从此,朱鹮在日本境内彻底灭绝,“日本的日本”就不复存在了,整个日本都陷入了极度的悲哀之中。

稀世珍禽朱鹮,过去在中国东部、日本、俄罗斯、朝鲜等地曾广泛分布,最北为西伯利亚北部(北纬50°30’),最南为台湾东部(北纬20°30’)。20世纪70年代,西伯利亚和朝鲜半岛已无野生朱鹮。由于人类活动加剧、环境恶化等因素导致种群数量急剧下降,至20世纪70年代在野外已无踪影。现在朱鹮在日本、俄罗斯、朝鲜等地已经彻底消失灭绝。

中国境内14个省份曾经有朱鹮生存记录,但目前仅在秦岭南麓的陕西洋县存在种群。1981年5月在洋县重新发现的朱鹮种群,就成了世界上仅存的种群,弥足珍贵。1983年中国在洋县草坝建立了朱鹮保护观察站,划定了保护区,1989年朱鹮在世界上首次人工孵化成功,自1992年以来,雏鸟已能顺利成活。至1995年,经严格保护措施,中国的野生朱鹮种群约为35只,饲养种群有25只,为拯救这一珍禽带来了希望。

洋县坐落在秦岭南麓,汉江东流至此蜿蜒南去,加之发源于秦岭主峰太白山的湑水、傥水、酉水等河流纵切秦岭,与汉江相汇,深谷幽境,山环水曲,稻田连连,河泽相间,形成了气候与自然植被绝佳的地理环境,这才是朱鹮得以留存的主要秘密。这种奥秘可能是世界仅有,不然朱鹮为什么仅仅在这里留存呢?

据汉中市摄影家、朱鹮爱好者张建平长时期观察,朱鹮主要栖息于海拔1200~1400米的疏林地带。在附近的溪流、沼泽及稻田内涉水,漫步觅食小鱼、蟹、蛙、螺等水生动物,兼食昆虫。在高大的树木上休息及夜宿、留鸟,洁白的羽毛,艳红的头冠和黑色的长嘴,加上细长的双脚,优雅、轻盈而浪漫。秋、冬季成小群向低山及平原作小范围游荡。四五月份开始筑巢,每年繁殖一窝,每窝产卵2~4枚,颜色是淡青色具褐色细斑。由双亲孵化及育雏,雏鸟约在30天后破壳,经哺育约40天后离巢。

由于朱鹮的性格温顺,声大如鸦,当地群众都用朱鹮的叫声来预报天气,有着“一哇晴,二哇下,三声四声晒干坝”之说。我国民间更是把它视为吉祥的象征,称为“吉祥之鸟”。

朱鹮的爱情非常专一,实行一夫一妻制,一方去世,另一方绝对不会再娶或改嫁,这也许是朱鹮繁殖较慢,濒临灭绝的一个原因。

现在在秦岭南部汉中地区生存的朱鹮,体长约80厘米,体重约1800克;通体白色,两翅与腹部及尾渲染着美丽的朱红色泽;嘴长约17厘米,尖端微向下弯曲,脸裸呈红色,枕部有数十根柳叶状的羽毛延伸,形成羽冠,腿与爪亦为朱红色,喜欢栖于浅涧和在稻田中觅食水生昆虫,多结伴成群翱翔,不时给天空增添一道新的风景线,是秦岭庇护下独有的“东方宝石”。这不能不说是秦岭地理气候的神奇,更说明秦岭是目前世界上独一无二生态环境俱佳之地。

居住在洋县汉江河湾岸边的退休干部闫维德说:“我现在已经80多岁了,每天要到河边走走,听听轻盈的江水,看看成群的朱鹮在河滩稻田里觅食嬉水,有的在树杈上营窝生蛋、孵化幼子;有的翱翔蓝天,嗷嗷鸣叫,就像进入了一个童话世界,让我返老还童,人的心情格外畅快。”

电视纪录片《大秦岭》解说词中这样写道:“秦岭深处的洋县是地球上唯一的朱鹮营巢地,人与自然和谐相处的思想在这里得到了最好的彰显。”

自成立朱鹮保护观察站以来,洋县收缴了所有猎枪,保护区内禁止施用化肥、农药,孵化期在树下施药防蛇,并对伤害朱鹮的行为进行打击,当地群众说:“一只小鸟就像人的命一样金贵。”

经过多年保护,保护区内生态环境明显改善,既发展了无公害农业,又扩大了有机稻田面积,当地气候生态复原,人与自然和谐相处,朱鹮种群数量也发展到2000多只,2002年6月在陕西洋县朱鹮保护区的槐树关镇蔡河村还发现了栖息着上千只苍鹭种群,充分说明生态环境已显著改善,为朱鹮、苍鹭的栖息与繁衍提供了优越的自然条件。洋县朱鹮保护站站长翟天庆说:“朱鹮保护工程不但保护了朱鹮,也保护了其他鸟类及其栖息地,更为人类营造了一处理想的生存净土。”

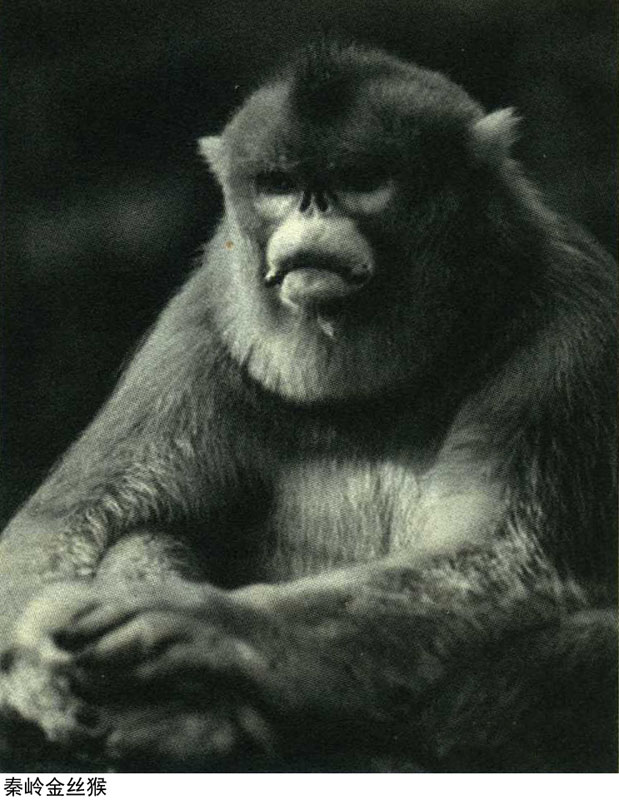

金丝猴·秦岭美猴王

金丝猴和人类同属灵长类动物,作为亿万斯年前延续下来的古老珍稀物种,金丝猴的社会行为是所有野生动物中最接近人类的。它们有着很多和人类相似的社会、情感特点,有着与人类相似的性爱要求,甚至存在偷情、同性恋等行为。

金丝猴是与人类亲缘关系较近的动物,它对灵长目(包括人类)进化方面的研究具有重要价值。脊椎动物学家认为,金丝猴很可能起源于我国,现在主要栖息在中国秦岭及其以南地区。

秦岭金丝猴生活在海拔1400~3000米的阔叶林和针阔叶混交林带,几乎与大熊猫同地区分布,同样怕酷暑耐严寒。以家族方式结群生活,最大的群体可达600余只,在灵长类动物中,如此庞大的群体亦属罕见。主要在树上生活,也在地面找东西吃。以野果、嫩芽、竹笋、苔藓、花果植物为食,也吃树皮和树根、昆虫、鸟和鸟蛋。吃东西时总是吧嗒着嘴,挤眉弄眼,显得十分香甜。

秦岭金丝猴最为有名的是它的形态美。独特的天蓝色的面孔上嘴大而突出,因其鼻孔极度退化,俗称“没鼻梁子”,所以又有“仰鼻猴”的别称。头顶的正中有一片向后越来越长的黑褐色毛冠,两耳长在乳黄色的毛丛里,一圈橘黄色的针毛衬托着棕红色的面颊,胸腹部为淡黄色或白色,臀部的胼胝为灰蓝色,雄猴的阴囊为鲜艳的蓝色;尾巴和身子差不多长,走起路来左晃右摆,运用自如,招人喜爱;瘦长的身体上长着柔软的金色长毛,最长可达30多厘米,披散下来就像一件耀眼夺目的金黄色“披风”,秦岭金丝猴以皮质优良、毛长柔密、色彩绚丽、光亮如丝而著称。尤其是其体态轻盈,来去自由,飞跳舒展,以及金色的毛发,蓝色的眼圈,挑逗的动作,顽皮的性格,是所有金丝猴中最神奇最漂亮的种群,堪称美中之美,因而,秦岭金丝猴又有“美猴王”的美名。

走进秦岭,你不时会与这些精灵相遇,有时远远的攀缘而来向你敬礼,像是欢迎贵宾的检阅,让每一个人对秦岭留下美好的印象;有时荡着秋千招着手儿,与你嬉戏,和你说话,总有一肚子的热情;更有的在前面引路,就像导游,嘻嘻哈哈,讲些稀奇古怪的事儿,给人满心的欢喜。

走进秦岭,你会感到山有灵气,水有清气,万物都很神奇,处处都有让人喜爱的精灵!拥抱秦岭,山会回报,水会欢笑,鸟儿会为你高歌,天天都有新的收获!心灵也会被重新激活。

金丝猴在秦岭分布广泛,但在上一个冰河时代之后,栖息地便因气候变化不断萎缩。世界上仅有川金丝猴、黔金丝猴、滇金丝猴、怒江金丝猴和越南金丝猴几种,均已被列为国家一级保护动物。秦岭金丝猴属川金丝猴亚种。

秦岭金丝猴主要分布于陕西境内秦岭山区的周至、太白、宁陕、佛坪、洋县等地。据有关部门调查估计,秦岭金丝猴约有3000~5000只,是中国金丝猴分布的最北限,也是人类宜居之地。

明代李时珍在《本草纲目》中这样记述“果然,仁兽也。出西南诸山中。居树上,状如猿,白面黑颊,多髯而毛彩斑斓。尾长于身,其末有歧,雨则以歧塞鼻孔也。喜群行,老者前,少者后。食相让,居相爱,生相聚,死相赴。柳子所谓仁让孝慈者,是也”。

秦岭金丝猴性情温顺,活泼好动,惹人喜爱,尤显人性。一般4岁左右性成熟,雌性较雄性略早。雌猴有周期性月经,发情交配多在7~9月,孕期6~7个月,多在2~3月产崽,每年一胎,每胎一崽,偶产两崽。母猴对仔猴非常爱护,常抱于怀中,如人在母婴时期,母子形影不离,受惊时则抱于腋下或背负逃遁。如果逃不脱时,则以挤乳的方式求饶,表示有小猴尚需抚养。如果猎人不允,继续追捕,母猴就将小崽喂饱,然后挺身而出,从容就擒,舍己救子,大义凛然,感人肺腑。

尤其在哺乳期,母猴总是把小猴紧紧地抱在胸前从不松手,或是抓住小猴的尾巴,丝毫不给它玩耍的自由。在这期间,朝夕相处的丈夫尽管向“夫人”献尽了殷勤,做尽了好事,又是为她理毛,又是为她捡痂皮,但是也别想摸一摸自己的宝宝,更别提想抱抱小猴了。母金丝猴总是抱着小猴,背朝着自己丈夫,生怕孩儿的父亲横刀夺爱,丝毫不给丈夫抚爱子女的机会,把母爱的本性表露无遗。

金丝猴的幼猴死去后,雌猴不会把它们抛弃在野外,而是不离不弃,依旧抱着死去的幼猴在树间攀爬,还不时抚摸它们,为它们理毛,为它们拍背摇头,似乎还想唤醒它们,让幼猴起死回生,其不离不弃、生死相依的亲情感人至深。

秦岭金丝猴“长幼有序”,对“长者”是很敬重的。有了食物,必须让给老猴先食。寻得野果之类的美味佳肴,群猴即攀缘其树,由幼猴采摘,依次传递给蹲在树顶的老猴先吃,余下的方才按长幼秩序分食。若有哪个猴不遵守“规矩”,老猴未吃而自己先食,就会受到“家法”的严惩,群猴群起而攻之。故秦岭金丝猴有“孝兽”之称,“人美心灵美”。

秦岭金丝猴还处在“一夫多妻”式的社会。每一个猴群都是由若干个“小家庭”与一个全雄群体组成,小家庭内由一只成年雄猴和多个成年雌猴、亚成年雌猴以及它们的后代组,其他雄猴只有乖乖地等待雌猴青睐,才能重新组建新的家庭。

魁梧与勇猛的雄猴能击败对手,可获得多个配偶。金丝猴的“一夫多妻”婚姻,容易产生喜新厌旧和妻妾争宠,使得有些母猴欲壑难平,就给了离群索居的光棍雄猴机会。母猴寂寞难耐,实在挡不住雄猴诱惑,也会“半推半就”重组新的家庭。

金丝猴为秦岭增添了无限生机,也为大自然增添了一道无限风景,更为人们增加了无限欢乐。保护金丝猴,保护大秦岭,保护大自然,已是我们迫切的任务。要让金丝猴成为人类忠实的伙伴,和我们欢乐与共,共同生存,使人类和动物之间更加亲密,就要把秦岭当做“人类最后的家园”和“中国国家中央公园”去建设、去保护,才能留住我们可爱的“美猴王”!

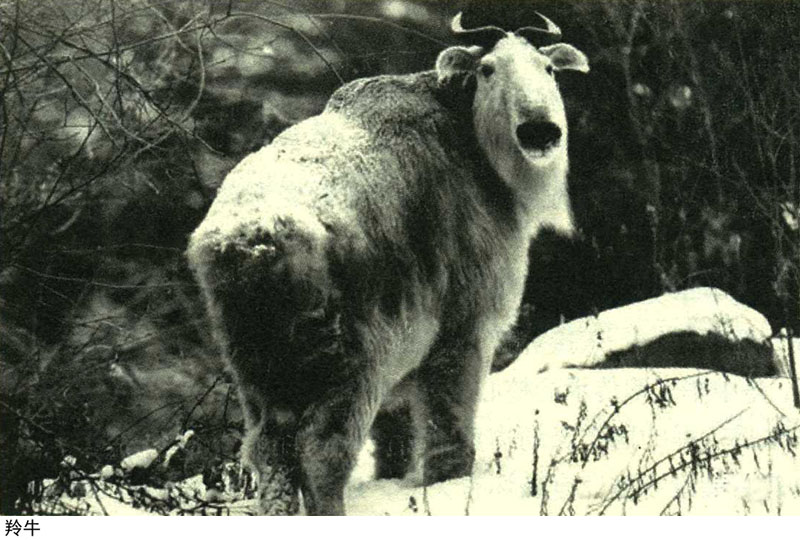

羚牛·爱情的斗士

威武、雄健、美丽的羚牛,在世界上仅产于亚洲的中国、印度、尼泊尔、不丹和缅甸五个国家。中国是羚牛资源最丰富的国家,分布区域在北纬25°15'~34°10’,东经97°30’~109°30’之间,这一区域主要是秦岭地区和喜马拉雅山地。

我国共分布有四个亚种羚牛群,而秦岭亚种是四个亚种羚牛中体形最大、最为健壮的,数量也最为稀少,目前不足5000头。

夏天为羚牛的发情期,为了争夺配偶,占有雌牛,羚牛群中的雄牛会展开决斗,通过“暴力手段”确定等级序位,胜利者将是群牛之首,“妻妾成群”,既是爱情的斗士,又是羚牛中的白马王子,高高在上。失败者往往会“愤”而离群出走,或被驱逐出群,形单影只,成为独牛,流落山中。这些忧郁的“独行客”,没有地方发泄和排遣不满,往往性情暴躁,把人当做报复的对象,极易伤人。人在遇到单独的羚牛时,不要惊慌失措、四处逃窜,应该立刻爬上高处躲避,或者就地卧倒一动不动,羚牛以为人被它战败,就不会再伤害人。

秦岭羚牛亚种又被称为“秦岭金毛扭角羚”,当地人又叫它为“羊子”或“白羊”,属国家一级保护动物。它是大型食草动物,典型的高寒种类,常栖息于海拔2500米以上的高山森林、草甸地带,冬季又迁移至海拔2500米以下的针叶林中的多岩区,喜群栖。羚牛体型雄健,且性情凶悍。外形似牛,人们称它为“羊毛、牛身、鹿角、马头、驴尾”四不像,肌体结实又介于山羊和羚羊之间,故称羚牛。身披淡金黄色或棕褐色羊毛。颌下和颈下长着胡须状的长垂毛。雄性和雌性都有粗大的角,角尖光滑,从头顶先弯向两侧,然后向后上方扭转,角尖向内。体形粗大,四肢粗壮,肩高大于臀部,体长约1.8米,有的雄性可达到两米以上。羚牛毛色色泽老幼不同,老年个体为金黄色,背中不具脊纹。鼻部和四肢为黑色。幼体通体为灰棕色,俗称“灰包包羊”。

汉中的白忠德与赵建强是羚牛的爱好者,他们每年都要进入秦岭药子梁近距离观察一次羚牛。

药子梁,接近秦岭主脊,位于陕西佛坪县东北角,与宁陕、周至接壤,翻过山梁,向北到周至,向东则属宁陕地界。这里海拔2300米,高山草甸、风化石及羚牛是最大看点。药子梁附近,以秦岭羚牛最多,根据他们四年来观察估计,约5群400头左右。主要在药子梁周围倒军荡及其他地方活动,每年6月份开始汇聚在一起开始择偶,群雄逐鹿,为爱情决斗。他们曾数次去药子梁,没有一次不遇见大群羚牛,每天少则见到十多头,多则一二百头,十分壮观,曾多次与羚牛狭路相逢,惊心动魄,感受深刻。

2007年6月12日,一头羚牛闯入户县余下镇,在街道、田地里连续撞伤4人后,又闯入余下村的一户封姓居民家中,将一家4口全部撞伤,再有8天就要生产的儿媳妇杨女士被羚牛顶翻,孩子不幸胎死腹中,最终疯狂的羚牛被警方击毙。

户县林业局副局长张志艳介绍说,在余下镇行凶的是一头雄性羚牛,高约1.5米,长约1.7米,体重达200多公斤,是一头年龄比较大的羚牛。张志艳分析说:“这头羚牛就是一个失败的争偶者,失恋后,性格郁闷,狂躁不安,从而下山发泄心中的怨气。”由于这头羚牛年龄较大,在弱肉强食的动物界,它争偶已经不是年轻羚牛的对手,“情场失意”后才下山连连伤人,发泄不满。

根据陕西省林业厅提供的数据显示,从1999年到现在,秦岭羚牛伤人事件已发生155起,造成了22人死亡,184人受伤,农作物和财产损失巨大。但大多数人都宽容的把羚牛损害当做意外事故,没有过多追究。

2007年7月12日凌晨1时许,一头羚牛闯入佛坪县城娇子大酒店附近。第一时间发现羚牛的轻机厂门卫立即报警,县110巡警大队立即赶到现场驱牛,并通知野管站前来赶牛。羚牛见有人来,开始在城区里狂奔,并把城区闪着红灯的中心小学电动门当成攻击目标。警察用强光手电照射羚牛,试图赶走它,可羚牛却顺着光源向警察扑来,牛进人退,所到之处如入无人之境,整个县城成了羚牛驰骋的疆场。警察后来改用巡逻车和车灯进行驱赶,羚牛才慢慢地向城外走去,消失在茫茫秦岭丛林中。经过这番折腾,只有3万人的小县城一度引起惊慌。羚牛入城喜矣忧矣?喜的是生态恢复,万物兴荣;忧的是牛进人退,怎样才能和谐相处,万幸的是,此次羚牛下山没有造成人员伤亡。

早年我跟随猎人上山打过猎,看到灰色的羚牛高高地攀爬在崖石上,格外雄健,吓得猎人们争相躲避,羚牛俨然是秦岭兽王。

现在有人说秦岭羚牛经常伤人是种群保护数量过剩造成的,应该适当捕杀,以保护人类。但生态学家解释:秦岭羚牛数量增多成了问题,是由于它的天敌老虎减少了才出现的。秦岭原来是有老虎的,真正能捕杀羚牛的要数老虎,还有豹子和黑熊。因豹子、黑熊个体小,只能捕杀羚牛的幼崽,一旦羚牛成年,就能称霸秦岭。而秦岭老虎早在20世纪60年代就已消失,这就缺乏对羚牛种群有效制衡。所以,目前在秦岭真正的霸王就成了羚牛。可制约它调节食物链稳定的老虎种群灭绝了,断裂的生物链条是不可能自我修复的,唯一能替代老虎的就是人。

看来人才是大自然的王者,既是秦岭的保护神,也有可能变为秦岭的毁灭者,如把握不好,可能还会毁灭自己。

秦岭羚牛的现状实际上是中华文明传承的一个缩影。秦岭位于中华文明的核心,北拥关中盆地,南抱巴蜀,西邻陇南,东接鄂豫,全是人烟稠密之地,又是历史上中国大多数朝代版图的中央,是中华文明传承的核心地带。在中华文明的这个核心区里,大熊猫、羚牛、金丝猴、朱鹮这样的国宝级动物竟然被留存了下来,真是一个奇迹。这除了与秦岭山高林密自然环境没有被完全破坏有关外,还与南北气候分界线独特的地理环境相关,也与中华文明传承的内涵紧密相关。

中华文明是一种中庸有度的文明,追求天人合一、道法自然,人、动物和大自然能够和合相融,不是极端的文明。不妨设想一下,假如秦岭在西欧,像大熊猫、羚牛、朱鹮、金丝猴这样的动物还能存在吗?阿尔卑斯山脉也是被西方文明包围的一座大山,那里的人文历史和气候环境还适宜珍稀动物生存吗?现在,阿尔卑斯山脉怎么就没有如此多样的野生珍稀动物呢?

每当我走进秦岭,沿弯弯小路拐进山沟,在小溪边蹦跳前进,一种回归自然的心情油然而生。清冽的溪水蜿蜒在曲折的山谷中,越过一块块巨石,溪水哗哗地发出欢畅的笑声,悦耳动听;小草在河谷两岸跳舞,片片叶尖挂着一颗颗水珠,晶莹闪亮,如珍珠玛瑙般诱人,真想装满一怀,永不归还;满山的绿树伸出大手,殷勤地献上一抹抹绿叶,给人以满目的希望,一身的活力。累了,便在或大或小、或长或圆的溪水边依石小憩,欣赏大自然把潭水染成淡蓝、浅绿、深绿等各种色泽,就像清泉流进了人的心底一样坦然;溪流一路飞奔,挽起一串串碧潭,似细长的银链串着一颗颗巨大的明珠,撒向万水千山,在人的心底溅起潮湿的雾岚,久久地难以消散,养心经年;潭水清澈透明,冲洗得干干净净的卵石静静躺在水下,阳光透过泛着微波的水面,在卵石上投下一缕缕晃动的光环,光怪陆离,勾起了人的梦魇,如痴如醉;小鱼三五成群,快活地游来游去,影子落在卵石与溪滩上,形成一组组五线谱般跳动的音符。我哼起了熟悉的歌谣,把心中的郁结彻底释放,一时焕发了逐渐老去的心脏,一下变成鲜活的童心,充满了生机。

溪流两旁,绿树点彩,滴翠芬芳,没有一点垃圾,没有丝毫污染,甚至水底也绝无淤泥,被溪流浸染得清幽迷离。我尽情地沉醉于溪水的清绿、溪流的洁净和大自然的绿色怀抱,庆幸世间还给我们留下的这块清白之肤、纯洁无瑕之躯。

走进秦岭,鸟语花香。春天,马莲花、山桃花、灯笼花铺天盖地,红黄蓝绿交相辉映,姹紫嫣红;蜜蜂嘤嘤嗡嗡哼着小曲,在万花丛中,飞来飞去,酝酿着甜蜜的事业,留下了很多想象的空间;布谷鸟刚刚叫过,喜鹊便加入行列,还有黄鹂、麻雀不顾人的反对,在人前后的树枝间前呼后拥地招呼着,不时地有锦鸡扑棱棱地飞起,抑或多年不见的长尾鸦从空中划过,置身于这样的世界,真有种纯真怀古的味道。秋天,杜鹃花、野菊花、桂花争奇斗艳,赤橙黄绿,香气袭人。越往山中走,野猪奔来,林麝越涧,稍不留神被一跃而过的山蛇猛吓一跳。也许古人就生活在这样的环境,渴了喝一口山泉,饿了打鱼捕兽,茹毛饮血,自然而然。那是一种何等的境界?再向前,山头上羚牛高高瞭望,竹林中熊猫嬉戏觅食,朱鹮展翅翔集于树冠,金丝猴攀枝飞奔而来向你敬礼。

这样的景象,这样的物候,今天在秦岭腹地逐渐显现。试问谁人置此不欢心,谁人入境不畅怀?

秦岭,这块神奇的山,仅有这么一处秘境,藏着四宝,堪称奇迹,在世界上独一无二,让人流连忘返,其山其水其物真乃世界奇迹!

华夏龙脉大秦岭/周吉灵著.-西安:陕西旅游出版社,2015.2