崇拜习俗种种

责任者: 段双印著

许多学者都指出,蛤蟆、蟾蜍在我国人民的观念中都是女性的隐语。陕北等地的蛙崇拜习俗,亦可以为此提供佐证。

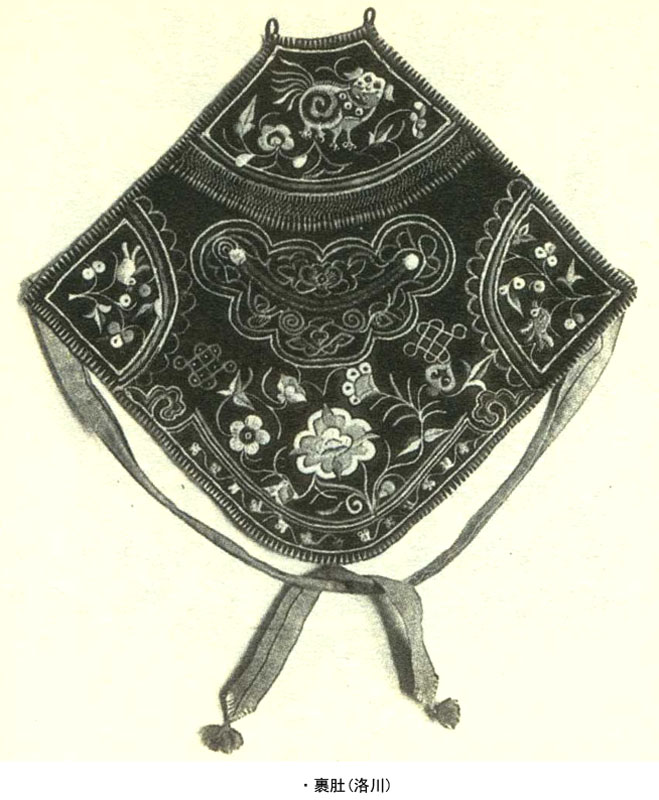

安塞一代风俗,女方允亲后,要给未来的女婿带个花裹兜,里面装几颗红枣。意思是保险了,到男的家里就能生个胖小子。延安南部一带旧俗,女子结婚时,也要给丈夫做件绣花裹兜。女子婚后第一个小生命哇哇坠地前数日,母亲要拿着裹兜等物去探视女儿,谓之“解怀”。解怀者,解开生命之门是也。还有,幼儿枕的是蛙形枕头,端午佩戴的是蛤蟆形荷包……

关中临潼一带婚俗。新娘子花轿前充作护轿符又当作嫁妆幌子的,是一对高挑起的绣花裹兜。其中一幅花边嵌底,是送给女婿娃的礼物。另一幅绣着大蛤蟆。老年人说,那是媳妇娃的开路神。女儿结婚生子后,娘舅要给每个外甥送灯,一直要送到十二岁才算完灯。第一年送蛤蟆、鸡、蛇等面塑小动物。第二年,渭河南岸送十个人头蛇身蜷盘一起的面塑,若女娲之人首蛇身像,谓之“团儿”;河北岸群众送十个面塑锥把(即蝌蚪),俗称娃娃鱼。总之,一个人从生到死重要仪礼,年节喜庆,都与蛤蟆有关,都要穿件裹肚,这种裹肚便是蛙体自然展开的形态。

各地群众热烈崇拜蛤蟆的内涵是什么?群众说:“蛤蟆变娃娃,一变一呼沓(很多之意)。”那么,蛤蟆怎么能变娃娃呢?

蛙的本字为鼃,甲骨文写作蛙形。

《广雅》:“鼃,始也。”

《方言》:“鼃,律,始也。”

《说文》:“始,女之初也。”

《新方言释言》:“今谓小儿为小律子,或作娃。”

《辞源》:“娃,美女,少女。”

孕的本字,甲骨文写作大蛙旁又一小蛙或蝌蚪状。

可见,蛙即娃,娃即女人。女人身怀六甲,若大蛙生小蛙,蛙即代表女性生殖器。至今中医界仍把女性人门称“蛤蟆口”,即显其意。陕北民歌中仍有这样的歌词:

青草长着长穗穗,

守着妹妹没瞌睡。

蛤蟆口里烧干柴,

越烧越热离不开。

洛川杨梅英的剪纸中,有一女娃手抓两只鸡,其阴部则剪成一个蛤蟆。这样,人们如此热烈地崇拜蛙的缘故不是很清楚了吗?

通过以上介绍剖析,我们可以透过层层的历史帷幕,窥视到陕北这些古老民俗的渊源,乃是远古先民生殖崇拜观念的曲折反映。这种对男女生殖器的崇拜,乃是一种普遍的文化现象。郭沫若早就指出,“祖妣的初义即分别为男性和女性的生殖器。古人以牡器为神,或称之祖,或谓之社。祖而言驰,盖荷此牡神而趋也。此习于近时犹有存者。扬州某君为余言,往岁于仲春二月上巳之日。扬州之习,以纸为巨大之牡牝器各一,男女群荷之而趋,以焚化于纯阳之前,号曰迎春。”(《释祖妣》)。广西南部曾出土过石制的女性生殖器。四川广元东门的女阴石,湘西辰溪县的风流岩皆是女阴崇拜物。5新石器时代许多遗址中都曾多次出土陶质、石质的男性生殖器。甚至,印度的加兰女神,祭祀时以一裸女为其代表,使其分开两足,接受崇拜者瞻仰膜拜,而祭司则向其阴户处接吻,祭品须先由其性器尝试后,始能分散。此为崇拜女性最显著之侧。6这些都表现了原始先民对生命之源的渴望和对人类繁衍的向往。

后来,随着历史的进步和人类认识的不断提高,生殖崇拜不再是赤裸裸的表现,而是演化成各种习俗和民族民间文化艺术形式了。

出处:陕北古事钩沉/段双印著.—西安:三秦出版社,2008.9