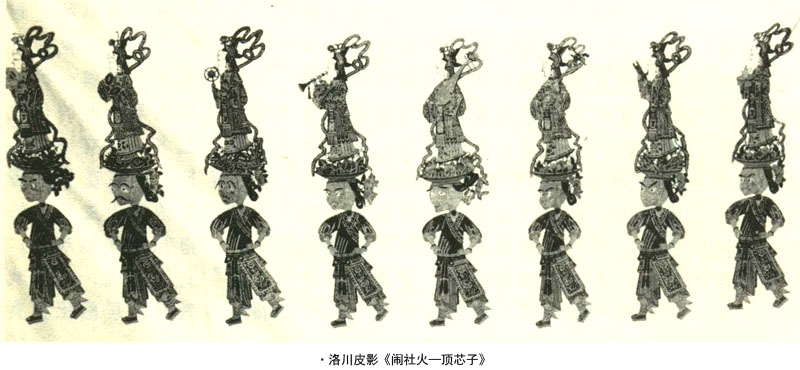

皮影戏里的闹社火

责任者: 段双印著

“庄稼汉要得乐,扭阳歌闹社火。”

说起闹社火,很多朋友都观赏过,也许有人还亲自表演过。但是,一两百年前的社火是什么样子,大概很少有人知道了。幸好,洛川民俗博物馆珍藏一套清代皮影戏《闹社火》,使我们还能窥视到当时民间社火的一些情景。

这套皮影戏制作于清光绪十七年(1891),已整整经历了一个多世纪的沧桑岁月。聪明的雕刻艺人匠心独运,在剧中人刘海手拿的铜钱上,有意写下“光绪拾柒”四个字,巧妙地留下了皮影制作的确切纪年。全套皮影共有各种行当的人物100多个,一般高约30~50厘米,还有牛车、马车、毛驴、狮子等,真可谓洋洋大观。皮影用上好的牛皮刻制,刀工精细,色彩艳丽,造型优美,生动传神,具有明显的陕西东路皮影的风格。

皮影戏是融绘画、剪纸、雕刻、音乐、表演、民俗、宗教为一体的综合艺术,它的起源,最早可追溯到西汉时期。《汉书·李夫人传》记载,汉武帝爱妃李妃死后,“上思念李夫人不已,方士齐人少翁言能致其神,乃夜张灯烛,设帐帏,陈酒肉,而令上居他帐,遥望见女子如李夫人之貌,还幄坐而步,又不得视,上愈相思悲戚。”此举虽然来治了汉武帝的相思病,后人却由此受到启示,发明了皮影戏。当然,这些都是传说。目前、最早的皮影戏实物是1971年在甘肃武威松树乡旱滩坡出土的一件西晋时代的影窗框。它与山西繁峙岩山寺金代壁画中的《儿童弄影戏图》中的影框几乎一模一样,画中也有几个儿童弄影戏的形象。说明皮影产生于西汉甚至更早一些的传说并非虚妄。唐宋间,皮影戏已十分流行。宋人洪迈《夷坚三志》中有诗描绘道“三尺生绢作戏台,全凭十指呈诙谐。有时明月灯窗下,一笑还从掌握来。”元、明两代,皮影戏在我国更为普遍。明代文学家瞿佑曾为皮影戏的精湛演出所感动,遂对剧中历史人物的兴亡发出感叹:“南瓦新开影戏场,堂明灯烛照兴亡。看看弄到乌江渡,犹把英雄说霸王。”到了清代,皮影戏流行全国,诗人黄竹堂《日下新讴》诗云:“傀儡排场有数般,居然优孟具衣冠。丝牵板托竿头戳,弄影还从纸上看。”

陕西是皮影发祥地,也是社火的故乡。明清时代陕北、关中的社火极为盛行,人们就把社火编入戏文进行演出。洛川民俗馆珍藏的《闹社火》,用皮影这一古老的民间艺术形式,表现乡村民众闹社火的民俗活动,内容与形式和谐统一,可谓独出心裁,别具一番情趣。

社火,是民间节庆和迎神赛会中的大型广场艺术活动。它的流传与发展,与赛社庙会互为依赖。陕北、关中风俗,社火一般以某所庙宇寺观为中心,由周围村社联合主办,称为“一个社祀”,多在正月或庙会期间举行。它很少一家单独演出,往往联络好几个村社同时表演,暗中进行比赛,具有强烈的竞技性。旧时,往往闹到动武械斗的地步,故又称“打社火”。这套《闹社火》的皮影戏,也是东社和西社两家同时比赛。在约定的日子里,两家社火相继登场。表演伊始,庞大的仪仗队、锣鼓队扛着三眼铳、开道牌粉墨登场,都想先在气势上压倒对方。接着各出绝招,争奇斗巧,不断变换花样,轮番演出,令人目不暇接。

乡间闹社火,同时也有秧歌队,但主要以其扮演的戏文故事,即高台社火出奇制胜。有说典道故的顶芯子、揹芯子;惊险玄妙的高跷、马戏;妆扮戏文故事的车社火、抬阁……名堂繁多。专家认为,近代社火的许多形式,都可以从先秦典籍、汉代画像石和唐宋诗文中,找到它们的雏形。在皮影戏《闹社火》中,也生动地表现了清代陕西民间社火的情景。

所谓芯子,既先把拐尺形的铁支架固定在下面的那个人身上,再把扮演典故的小演员固定在这根高高的铁支架上。揹在背后的叫揹芯子,也叫背阁子,扮演“八仙故事。顶在头上的叫顶芯子也叫顶阁子,扮演《三国演义》中“十美女进膳”的故事。表演起来大有摇摇欲坠之势。汉代画像石中的幢戏,唐代在杆顶表演的乐舞百戏等高空艺术,便是这种芯子的前身。

高跷的历史,比芯子还要古老得多。《列子·说符》中说,春秋时代,宋国有个叫兰子的人长于此技,曾给宋元君表演过“双枝长倍其身”的高跷。这套皮影中高跷的表演,一家为“四鹅女采莲”,另一家则为“四大仙人闹神州”。他们走路时故意歪歪扭扭,冷不防一个跌叉下去,真让人替他们捏了一把冷汗。

社火比赛得胜负难分。东社急了,拿出绝招“抬阁”。四个大汉抬着三四人高的阁子,晃晃悠悠过来了,他们演出的是《白蛇传》中“西湖借伞”的故事。阁子上的故事还能轮番变换,另有“观音老母收火龙”、“姜子牙收三霄”等故事。西社更不服气,用牛车载着社火也上场了,扮演的是“群仙献寿”,还有“武松杀嫂”、“杨七郎带箭”等故事。同样是换故事不换车,好戏连台,一次比一次更精彩。

有趣的是,皮影戏《闹社火》中,连看社火的群众也刻画得惟妙惟肖。一辆马车,载着一家老幼。老太婆叨着旱烟袋,小媳妇怀抱着吃奶娃,悠然自得,其乐融融,平添了几分生活情趣。

皮影戏以其独特的魅力流布全国。目前,有以陕西关中为代表的牛皮影,主要流传于西北地区和晋南;有以河北唐山为代表的驴皮影,主要流传于华北一带和辽南地区;还有四川的水牛皮影、潮州的纸影等。甚至中国周边的日本、朝鲜、韩国,也从中国引进皮影。19世纪,中国的皮影还被介绍到欧洲一些国家。至今法兰克福博物馆还藏有乾隆年间的皮影上千件。

陕西皮影继承了汉代画像石和剪纸的表现手法,线条简练,造型俊美,色彩鲜明,对比强烈,具有浓厚的装饰性,既可以作为演出时的道具,也可以作为艺术品收藏。皮影戏主要用各地地方戏曲演唱,一般七八个人就可以演出几台大戏。它的魅力,更离不开竿手的高超表演。“三根竹棍表尽喜怒哀乐,一双手臂调动千军万马。”既可表现闺秀的恬静妩媚,也可表现武士的横刀跃马,对阵厮杀。真可谓“有口无口口代口,是人非人人舞人”。

原刊于《收藏界》2003年第3期

出处:陕北古事钩沉/段双印著.—西安:三秦出版社,2008.9