匈奴贵族呼延氏的渊源变迁

责任者: 段双印著

呼延氏是出自陕北的一个十分古老的著名姓氏。西周时,他为戎族的一支,从陕北延河流域向西北迁徙至灵武一带,成为朐衍之戎。(《资治通鉴》卷六)春秋战国之际,匈奴兴起,先后吸收融合了北方的鬼方、猃狁、戎、狄等部落而强大起来,朐衍戎演变为呼衍或呼延氏,成为匈奴的一支。汉代,呼延氏成为匈奴贵族,与匈奴单于“世为婚姻”,东汉初随南匈奴内迁朔方、上郡等缘边八郡。南北朝时期,他们或融入鲜卑,或同其他匈奴余部“居山谷间,种落繁炽”,以稽胡或山胡的名称活跃于陕北大地。隋唐以后,逐渐融入汉民族之中,成为百家姓中的一员。

由于史载阙漏,呼延氏在汉代以前的情况,我们知之甚少。汉代以后,他们的活动不时见诸史籍。据《史记·匈奴传》叙述,冒顿单于时的世家大族有呼衍氏、兰氏,其后有须卜氏。《后汉书·南匈奴传》傅章怀注云:“冒顿单于时,大姓有呼衍氏、兰氏、须卜氏,三姓贵种也。”同书亦载:“单于姓虚连题,异姓有呼衍氏、须卜氏、丘林氏、兰氏,四姓为国中名族,常于单于婚姻。”自从南匈奴呼韩邪单于即位(前58年)后,虚连题氏多与呼衍氏为婚姻,所以,《晋书·北狄传》中说:“呼延氏最贵。”这一时期可能是呼延氏族的黄金时代。

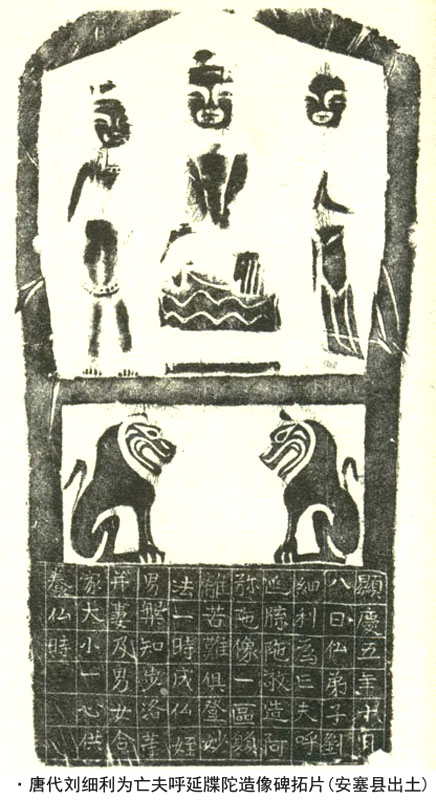

到了北魏时期,呼延氏失去贵族身份,沦为奴隶或平民,受到鲜卑贵族统治者的奴役。据《魏书·庾业延传》记载,北魏道武帝天兴元年(398),离石一带的稽胡“不乐内徙”,反对配给郡县为奴隶,在呼延铁的领导下,发动了反魏运动。《魏书·世祖纪》还记载,南匈奴余部也有归附北魏者。始光四年(427)“西讨赫连昌,济君子津,三城胡酋鹞子相率内附。”关于三城胡之所在,顾祖禹《读史方舆纪要》卷五七·陕西延安府条下云:“三城在府东南。魏收《志》偏城郡广武县有三城是也。”偏城郡亦作遍城郡,和广武县均北魏所置,其地在延长、延安境内。这些南匈奴余部“三城胡”当是降为平民,融入鲜卑中去了。到了北周时,这些内附的呼延氏踪迹又在关中一带出现。在咸阳发现的北周武成二年(560)二月的《王妙晖等五十人造像铭》和发现于渭南的武成二年九月的《合方邑子百数十人造像记》就有“邑主呼延蛮獠”,“邑主呼延观”的题名。另外题名中还有出于鲜卑的拓跋氏、叱干氏、普屯氏、如罗氏和稽氏、俟奴氏、费连氏等;有出于高车部的屋引氏、贺拔氏、乞伏氏、乙旃氏等;有属于西域胡姓的支氏、白氏等北方部族姓氏26种。同时也有韩、吕、程、王等汉人姓氏,说明呼延氏已与这些不同民族的居民融为一体,和睦相处。到了隋唐以后,他们都成为汉族大家庭的一员了。

以上种种史料表明,延河两岸、汾川(云岩)河流域的延安、延长、宜川等地,确实是包括匈奴贵族呼延氏及其以后的稽胡族长期居住生活的地方。他们的姓氏及地名也顽强地流传至今。单延长一县,至今仍有姓呼延者2368人(据1986年《延长县志》),延长县南不远有地名呼象川,宜川县新市河乡有呼家窑子等。另外,神木县的呼家渠有呼姓数百口,还有一部分迁徙到内蒙、靖边等地。陕北呼延氏可谓源远流长,根深叶茂了。只是近些年来,有些呼延氏后裔取单姓呼,或单姓延,但仍抹不去其姓氏中的匈奴文化印记。

出处:陕北古事钩沉/段双印著.—西安:三秦出版社,2008.9