来自西域古国的史姓

责任者: 段双印著

说到史姓,人们自然会联想到黄帝时代创造了文字的仓颉。他被后人尊为史官,他的后代也以史为姓。还有西周时的太史,汉代的太史令,其后裔也以他们的官职为姓。这是史姓的两大来源。另外,史姓中还有很大一部分来自“昭武九姓”中的史国和吐厥的阿史那氏。

史国故地在今乌兹别克斯坦撒马尔汗以南沙赫夏勃兹一带。这里也曾经是粟特人的故地,故我国古文献中也把“昭武九姓”之人统称为粟特人。华县发现的刻于前秦建元四年(367)的《邓太尉祠碑》中,有“上郡肤施黑羌、白羌、高凉西羌、卢水、白虏、支胡、粟特、苦水,杂户七千,夷类十二种。”的记载,说明公元4世纪时陕北已有来自西域的支胡人(即月氏人)、粟特人的踪迹。隋唐时期,西域诸国与中原地区的经济、政治、文化交往十分频繁。据《册府元龟·外臣部·朝贡三》载,唐代,史国曾六次遣使到中国朝贡。这些经商、朝贡者,许多人长期侨滞不归,继而取史为姓,逐渐融入汉族。2002年,出土于洛阳的唐《史诺匹延墓志》中说,史诺匹延“祖父西蕃史国人”。

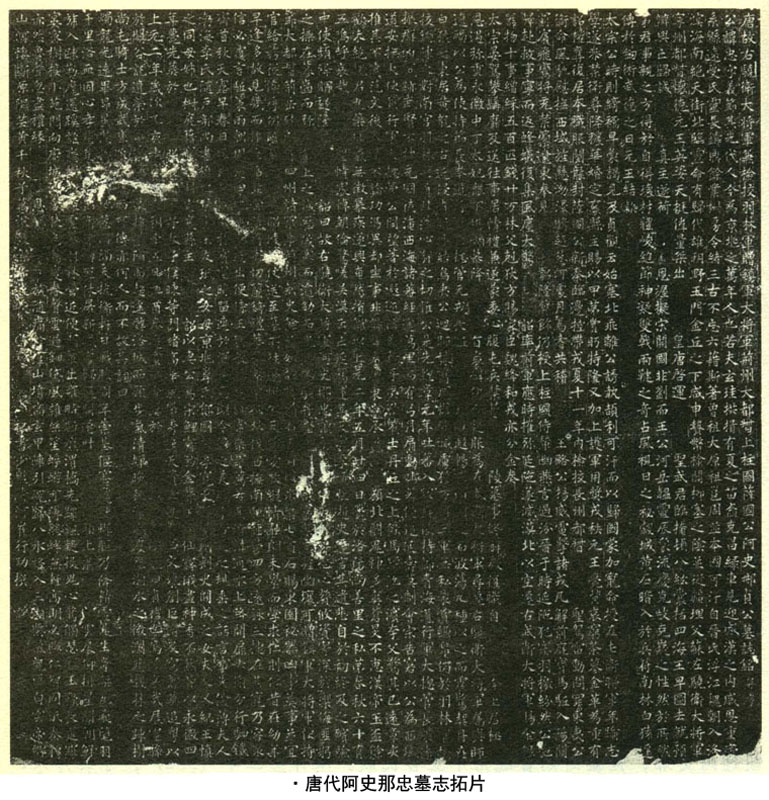

史姓中还有一支为隋唐时期突厥阿史那氏改姓而来。突厥族原游牧于金山(今阿尔泰山)一带。因金山形似战盔,俗称吐厥,因以名其部落,其首领姓阿史那,强盛时期曾统治中亚各民族。隋开皇二年(582),分裂为东、西两部。其中东吐厥内附隋王朝。隋仁寿元年(600),隋文帝移阿史那柒干率部众二、三十万进入河套,被封为启民可汗,“在夏、胜二州之间,发徒掘堑数百里,东西距河,尽为启民畜牧之地”。隋末,东突厥曾派兵参加李渊推翻隋朝统治的战争。突厥族将领史大奈,本姓阿史那,随唐高祖攻取长安,以军功被赐姓李氏。《旧唐书·阿史那忠传》载,阿史那忠在唐贞观四年(630),擒获反复背叛唐朝的突厥王颉利可汗归顺唐朝,唐太宗以宗室女定襄公主配其为妻,并“赐名为忠,单姓史氏”。阿史那忠志中也记载了这一史实。贞观十八年(644),东突厥残部受到薛延陀部的不断攻击,其首领阿史那思摩被迫率数十万众南迁归降,唐朝政府又将他们重新安置在胜、夏二州故地,设羁縻州辖之。东突厥后期,陕甘蒙晋沿边羁縻州的吐厥部落,时而归降,时而自立可汗反叛,前后达近百年。开元二十八年(740),由于内部分裂和回纥汗国的进攻而灭亡,大部分突厥贵族和部众内附唐王朝,另一部分归附漠北的回纥汗国。这个回纥就是维吾尔族的族源之一。

东突厥从公元600年迁居今内蒙古西部黄河南岸和陕北靖边一带的胜、夏二州之地,到公元740年灭亡,前后达一百四、五十年之久,灭亡后,仍有数十万众继续归附唐王朝,对陕北的民族成份和姓氏构成产生了深远的影响。虽然史姓的来源还有其它成份,但陕北史姓可能和突厥阿史那部的关系更为密切。

出处:陕北古事钩沉/段双印著.—西安:三秦出版社,2008.9