久负盛名的陕北折氏

责任者: 段双印著

在中国林林总总的姓氏中,姓折者十分少见,而陕北府谷、神木、佳县、米脂以及洛川等县区,姓折者及折姓村落,却时有所见。山东、山西、河南等省的个别地方,也偶有折姓分布。这一现象,与古代折氏的发祥与迁徙有着深厚的历史渊源。

在陕北历史上,曾经活跃过党项族的折磨氏、匈奴族的折兰氏、鲜卑族的折娄氏等。而源出折娄氏的府谷折氏,则是久负盛名的家族之一。也是陕北乃至其他省区折姓的主要来源。

关于府谷折氏,历史文献记载较多,府谷出土的碑刻、墓志等文物资料也很丰富。宋·邓名世撰《古今姓氏书辩证》中说:“羌族有河西折氏,世家云中,为北蕃大姓。自唐以来,世为麟、府州节度史”。《通志·氏族略》谓:“折氏望出西河,宋为大姓,世守麟州,犹古诸侯”。《五代史》《宋史》等史籍中也有府谷折氏的记述。

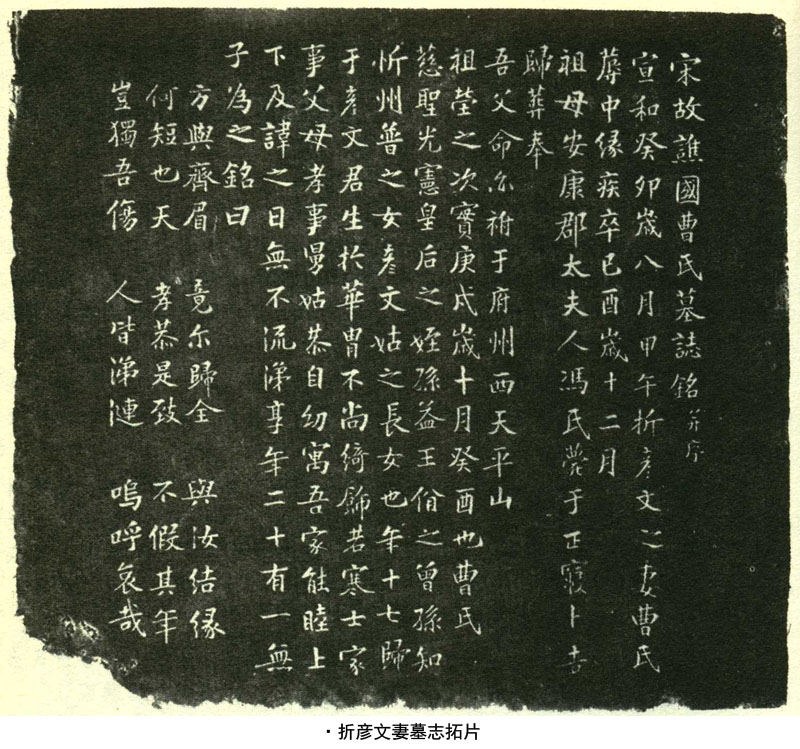

根据有关历史文献和出土的折氏家族碑刻、墓志综合考察,府谷折氏当出于鲜卑折娄氏。《魏书·官氏志》载:“折娄氏,本鲜卑,随魏南迁”。刻于905年前后的《刺史折嗣伦碑》云:“祖讳华,云中人也。”刻于北宋大观年间(1107-1110)的《折渭州墓铭》:“公讳可适,字遵正,其先于后魏道武俱起云中,世以材武长雄一方,遂为代北著姓。后徙河西,有太山公者,因其所居,人争附之”。他们先是游牧于今内蒙和林格尔一带。公元386年,府谷折氏先祖也参加了拓拔珪建立北魏的战争。拓跋圭曾长期质于后汉,汉化程度较高。迁都平城后,他让鲜卑人分地定居。大约此时,折娄氏部落又返回蒙陕间鲜卑旧地,逐渐定居于府谷一带。经过二三百年的发展壮大,遂为地方酋豪。唐武德间(618-626),被朝廷册封为管理府谷一带少数民族部落的镇遏使。历五代以迄北宋,“世为麟府州节度史”,声名远扬,遂为陕北旺族。

府谷折氏从北魏初(公元4世纪初)徙居黄河西岸府谷、神木一带起,到公元1139年西夏攻占府州,折彦文出奔大同,投靠金国时止,历时六七百年。可谓根深叶茂,家世显赫。折氏世代将门,子弟多为武艺娴熟,跃马弯弓之健儿,“世以材武长雄一方”。五代至北宋时,他们长期处在夏州拓跋(李)氏政权与契丹政权之间,为了维护自身地位和部落百姓生存,曾先后依附后唐、后晋、后周和北宋王朝,为保卫西北边境,抵抗党项、契丹等异族入侵,维护国家统一和西北边境人民生命财产安全,英勇抗战,功勋卓著,名将辈出,忠烈满门,就连巾帼也不让须眉。府谷折氏与神木杨氏世为姻亲,折(佘)太君百岁挂帅及杨门女将的故事,更是家喻户晓,妇孺皆知。

虽然府谷折氏源出鲜卑折娄氏,但流淌在他们血管里的,并非纯是鲜卑族的血液。在长达数百年的漫长岁月里。他们与周边的汉族长期友好相处,联姻混血是自然的事。与折氏世为姻亲的神木杨氏,很可能就是汉族。特别是五代以来,折氏各部首领多娶汉族女子。从已发现的折氏碑刻和墓志中可知,折德扆娶路氏,御卿之妻有苏、王、杨、梁氏,惟忠娶刘氏和李氏(开封人)。到了北宋时期,折氏已基本汉化。况且,他们和中原王朝关系密切,不断接受汉族传统文化熏陶,其风俗及文化心态几与汉人无异。《宋事实类苑》载,折御卿之孙继祖“虽为云中北州大族,风貌庞厚,揖让和雅,其子弟亦粗知书理。留州中凡数日,出图史、器玩、琴、樽、弧、矢之具,虽皇州缙绅家止于是尔,信乎文德之遐被”。这种情况,与陕北历史上众多少数民族逐渐融入汉族大家庭的趋势相一致。

关于府谷折氏的迁徙与流播,最迟在五代末已开始。后汉乾祐二年(949),折从阮曾移镇武胜(今河南邓县)为官。折(佘)太君与杨继业结婚,也在此前后。毕阮《关中金石记》:“折太君,德扆之女,杨业之妻也。墓在保德州折窝村”。羽白《杨家将的历史与传说》(载《文史知识》1981年第2期)中指出:“折氏系德扆女,性机敏,尝佐业立战功,后上书陈业战殁之由。……西北人读折为佘,后来剧本、小说把折太君误写成佘太君。”至今山西保德县仍有折窝村和折太君墓。北宋时期,折氏子弟远赴山东、甘肃、浙江等地为官或征战者更多。如宣和二年(1120),折可存曾率部南下浙江,镇压方腊起义。南宋初,折彦质随高宗南渡,任职广西静江府(今桂林)和洪州府(南昌)知府,居官三十多年。这些赴外地作官的折氏子弟亦有不少落籍任所,使折氏流布南北各地。府谷折氏大规模外迁,在公元1139年西夏攻占府州,折彦文出奔大同投靠金国之际。后折彦文受金国之命,携眷属移守青州(今山东青州)。从此,折氏嫡系子孙便永远离开了他们祖先世代经营的府州。而非嫡系的旁支远属,仍散居原地。现在府谷、神木、榆林、佳县、米脂、洛川一带的折姓居民,可能就是他们的后裔。

源于鲜卑折娄氏的府谷折氏是折氏的主要来源,但也不能排除折氏中还有党项族的莫折氏、折磨氏以及鲜卑族中其他折氏支系的部落的成分。他们后来都先后同化于汉民族,已很难分清原来的族属了。这也反映出陕北历史多民族多元化特征的一个侧面。

出处:陕北古事钩沉/段双印著.—西安:三秦出版社,2008.9