您现在的位置:首页 > 研究论著 > 中国陵墓雕塑全集第2卷西汉

論西漢長安的陵墓雕塑藝術

林通雁

引言

在陵墓美術方面,西漢之前的秦代可謂達到極度輝煌。『始皇初即位,穿治酈山。及并天下,天下徒送詣七十餘萬人,穿三泉,下銅而致椁,宫觀百官奇器珍怪徙臧滿之。令匠作機弩矢,有所穿近者輒射之。以水銀爲百川江河大海,機相灌輸,上具天文,下具地理。以人魚膏爲燭,度不滅者久之』。在《史記·秦始皇本紀》中,史學家司馬遷用簡短的文字,記載了那些曾經發生在長安城遠郊秦始皇陵園中史無前例的創舉,使我們今天能從中領略到那個偉大時代嶄新的陵墓美術理念——不僅『模擬自然,通過對日月星辰、江河湖海的復製而構造一個人造宇宙』〔一〕,同時還要從葬大量的俑羣、車輛、珍禽異獸及其他貴重物品,用以模擬咸陽宫龐大的宫觀百官機構和奢華的生活環境,使陵主在冥界繼續行使佔有天下的權力。

自二十世紀七十年代起,考古工作者先是在秦始皇陵封土以東一千米處發掘出三坑形體與真人、真馬相等的兵馬俑(圖一),其數量衆多,陣容宏大,給人心靈以强烈的震撼。後來又在陵園封土周圍發掘出了馬厩坑、御府諸坑、珍禽異獸坑等,出土了許多題材内容不同於兵馬俑的跪坐俑、執事俑和百戲俑,以及銅車馬、銅僊鶴、木車馬(已朽)等,它們或造型風格寫實,或製作工藝精湛,令人耳目一新。另外,考古工作者還發現一座長寬超過百米、面積達一萬兩千多平方米的大型石質甲胄坑,並從試掘探方中出土了一批用經過打磨的小石片連綴而成的鎧甲和頭盔〔二〕。《史記·秦始皇本紀》還記載,秦陵玄宫中安放有大型石椁,而石椁用材取自渭河對岸的北山。《西京雜記》和《三輔黃圖》記載了長安城内外大量的美術遺跡,其中,五柞宫以西青梧觀前列置的一對『頭高一丈三尺』的石麒麟,原是驪山陵園之物。秦人有刻石紀事的傳統,中國古代陵墓大型石雕藝術自秦代似有開端。

截至目前所獲得的考古發掘材料,秦代以前的秦國及山東六國,在陵墓雕塑領域並無多少建樹。在陝西鳳翔、咸陽、銅川等地秦墓有零星的小型石馬頭、石俑、泥俑和陶騎馬俑出土,而且製作都比較粗拙。在山東六國的晉墓和楚墓中,出土有形體稍大些的木俑,但造型比較呆板;而從齊國和韓國的一些墓葬中,出土的多爲捏製的小型陶武士俑和樂舞俑。戰國時期的王陵大墓尚未發掘,情况不明,已出土的這些小型墓俑尚不足以構成對秦始皇陵大型俑羣的直接影響關係。在中國古代陵墓雕塑史上,秦代確乎是一個開創性的時代,具有創新性的秦始皇陵園設置各類從葬坑(亦稱陪葬坑),坑中埋藏大量的、各種各樣的從葬品,形成内涵豐富的外藏系統。秦陵的這種制度,直接影響並決定了西漢諸陵的建制和墓俑藝術的發展方向。

劉氏集團建立西漢王朝後,首都長安的大規模建築活動首先從秦之渭河以南的宫殿舊址上展開,宫室營造以追求雄偉宏大而稱著,『且夫天子以四海爲家,非令壯麗無以重威,且令後世有無加也』〔三〕。西漢十一代皇帝的陵寢都建造在長安城附近(圖二),除文帝霸陵『鑿山爲藏』外,從高祖長陵到哀帝義陵,皆依秦陵的做法而構築起覆斗式的高大封土,並在封土四周修建方形墻垣,每邊正中設置門闕。皇后附葬帝陵,另起封土。自景帝陽陵始,皇后陵另築墻垣。在諸陵之東,沿司馬道兩側排列皇戚、將帥和功臣的陪葬墓,象徵朝儀,彰表榮寵。在宣帝杜陵之前,諸陵都有陵邑建制〔四〕。

西漢諸帝的厚葬情况,史書上有文字材料可尋。據記載,文帝『治霸陵皆以瓦器,不得以金銀銅錫爲飾,不治墳,欲爲省,毋煩民』〔五〕。文中『皆以瓦器』爲飾,似可理解爲霸陵的從葬品主要以陶俑和陶塑動物在内的陶製品爲主。《晉書·索琳傳》云:『時三秦人尹桓、解武等數千家,盗發漢霸、杜二陵,多獲珍寶。』足見霸陵及杜陵從葬品之多且奢華。

《漢書·禹貢傳》記載,武帝茂陵除從葬大量金銀玉器外,還有珍禽異獸等物,『凡百九十物盡瘗埋之』。一九九〇年,考古工作者對茂陵從葬坑進行試掘與鑽探,『發現有豎穴坑道窰洞式從葬坑。坑内或殉車馬、或禽獸、或陶俑,數量達到驚人程度』〔六〕,厚葬情况超出人們的想像。又據近年來對茂陵鑽探調查所獲資料,茂陵從葬坑分陵園墻垣内和墻垣外兩個部分佈局(圖三)。陵園墻垣内的從葬坑共鑽探出六十三條,圍繞茂陵封土呈放射狀分佈;陵園墻垣外從葬坑共發現一百一十五條,分西部、西南和東北三區分佈,規模超過陽陵。『茂陵的建制應該是代表了西漢帝陵設計和建設的高峰,它既是集其以前西漢帝陵的大成,又深刻影響着其後西漢帝陵的規劃和佈局』〔七〕。茂陵從葬坑中埋葬着大量的陶俑,應代表着西漢陶塑藝術的最高水平。

考古工作者對昭帝平陵(包括皇后陵)進行過鑽探調查,在陵園墻垣外發現從葬坑二十六座〔八〕。稍早一些時候,他們曾對平陵的三座從葬坑進行過發掘,除發現有大量殉葬的馬和駱駝外,還有衆多的朱漆木馬,以及四匹雙峰木駱駝駕木車、四匹木羊駕木車等明器〔九〕。可惜這些珍貴的木雕藝術作品出土時大多已朽蝕了。

今天,在漢長安城周邊地區發現的西漢墓俑的數量已相常可觀,題材内容也十分豐富。它們造型新穎,風格細緻生動,創作年代又多集中在西漢前期和中期,是繼秦俑之後中國早期陵墓雕塑藝術中的瑰寶。這些墓俑多爲陶製,主要出自:一、景帝陽陵、宣帝杜陵及文帝霸陵竇后陵的從葬坑;二、高祖長陵、惠帝安陵、陽陵的陪葬墓及其從葬坑;三、京畿地區的中小型墓葬。除此之外,在漢長安城遺址的西北部,考古工作者發現了當時專門用於燒製陶俑的陶察,有官窰〔一〇〕,也有民窰〔一一〕,同時還出土有大批量的陶俑成品和半成品,以及少量的陶俑模具,爲我們探究西漢陶俑的燒製工藝提供了重要依據。

繼秦興起的刻石紀事之風,大型石雕藝術在西漢時期獲得了長足發展。在漢武帝執政期間,伴隨着長安城建築浪潮的再度興起,一大批裝飾宫苑的大型石雕創意而出。其中,有部分作品遺存至今,如昆明池畔的牽牛、織女石像及石鯨,太液池中的石鯨,以及甘泉宫的石熊、石鼓(圖四)等〔一二〕。與此同時,還有一組具有紀念碑式的大型石雕羣在茂陵霍去病墓列立。這組羣雕大致可劃分爲墓地、墓頂、封土斜坡三個組羣,造型樣式有複合體和單體兩種類型,動物題材佔多數,有水族與兩棲、食肉與食草動物等,藝術風格獨特,堪稱中國古代陵墓大型石雕藝術的劃時代作品。

探討西漢首都長安的陵墓雕塑藝術,對研究中國古代陵墓雕塑藝術史具有十分重要的學術意義。雖然漢承秦制,但由秦始皇陵創制的墓俑模式卻在西漢的陵園墓地進行着不斷變化與更新。長安地區的墓俑受楚風浸潤,同時又直接融會秦俑之藝術理念,並且以其制度性和典範性的價值取向,爲各地諸侯王墓所遵從和倣傚。長安墓俑模式的形成與確立,也奠定了後來東漢三國、兩晉南北朝及隋唐等歷史時期墓俑藝術的發展方向。霍去病墓石雕羣雖是一個孤例,但它雕造年代早,造型風格深沉雄大,凝結着那個特殊歷史時段中人們的激情與理想。這組羣雕的主題意義具有多重性:頌揚英雄抗擊匈奴的豐功偉績和國家的强盛與太平,彰顯帝王的政治抱負,同時還表達了祥瑞思想以及希冀英雄亡靈永久安寧的意圖。中國古代陵墓大型石雕藝術從它開始起就將紀念性、儀衛性與宗教迷信觀念融爲一體,後来逐漸變爲一種固定模式。

一 陽陵從葬坑及墓俑的意義

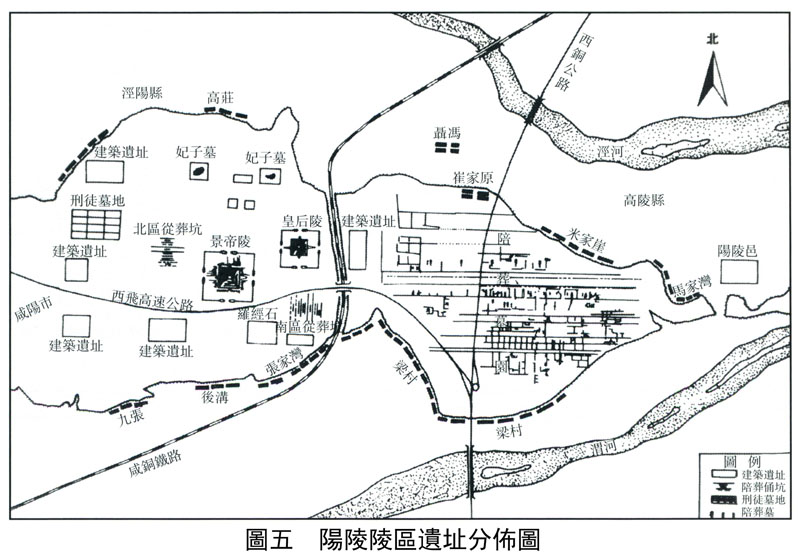

自一九九〇年以來,漢景帝陽陵陸續出土了一大批造型細緻生動、製作精美的陶俑,以及數量衆多的陶塑畜禽及器物。它們分別出自陵園外的南區從葬坑、帝陵封土四周的從葬坑、陵園外西南部的一號建築遺址等三個地點(圖五)〔一三〕。

陽陵南區從葬坑位於帝陵東南四五〇米、皇后陵正南的三〇〇米處,總共發現二十四座,排作十四行,集中佈置在東西長三二〇米、南北寬約三〇〇米的一個區間内。這些從葬坑呈南北向的長條形,爲隧道式木框架結構,寬度一般在四米至五米,深度約七米至八米,長度不等,最長的達二九一米,最短的僅二五米。根據已披露的發掘簡報,從一九九〇年到一九九九年,南區從葬坑經過清理,或部分和整體發掘的,共計有十五座,諸坑中的從葬品及其佈局並不相同。此舉例並撮述如下:

二號從葬坑長六八·七米,坑内分五個面東的區間。其中,第三區前有『耳室』,内置木車一乘,車後有騎馬俑二百二十二件,兩邊爲立俑和騎馬俑,計二百四十一件。騎俑爲陶製,駿馬爲木製。另外,該坑還出土『車騎將軍』龜鈕金印一枚(圖六)〔一四〕。

三號從葬坑長一二四·七米,從已發掘的南段一部分看,坑中全是木車,分五行排列,面東,不見陶俑和其他從葬物品〔一五〕。

四號和五號從葬坑南北排列於同一行,分別長四二米和三七·四五米。四號坑列置武士俑二百三十三件,五號坑列置武士俑二百八十九件〔一六〕,氣勢壯觀。

六號和八號從葬坑分別長二九一米和二八八米,爲南區從葬坑中最長的兩個從葬坑。考古工作者衹清理了壓在公路路基以下的部分,面積約八十平方米,出土陶俑頭五百二十七件,肢體殘塊千餘件,能够復原的個體二十七件。同時出土的還有銅質和鐵質的兵器、車馬器、生產工具及錢幣等〔一七〕。

一七號從葬坑全長三七·五米,除去南北坡道,主體坑長二三·八米,坑内分南北兩區,其間用木板相隔。北區放置彩繪木車馬兩乘,每車有木駕馬三匹,嚮東。其中,一號車的後面配置有陶武士俑,面東,排作八行,共六十四件(包括兩件木俑),皆持戟、擁盾、配長劍。二號車前面放置一組成套的銅量器,計二十二件;後面放置陶竈和陶井。南區用木板分成九格,裏面堆放糧食〔一八〕。

二〇號從葬坑全長四九·六米,除去南北坡道,主體坑長二九·四九米,坑内分南北兩區。南區爲排列整齊的車馬及武十俑羣(圖七),俑羣嚮北,橫向排五十五行,每行有鎧甲武士俑三至十六件,共三百六十三件,另有木俑二十一件。北區置四個大型朱紅色的漆木箱,南北兩兩相對。木箱内放置佩劍執盾的武士俑、成捆的帶柄長矛、兵器架及生產工具等。其中,一號箱南北長六·六米,寬一·一五米,高〇·五五米,箱中有隔板把箱體一分爲二,南部有四排十三件佩劍武士俑,北部帶框架的小木箱内放置帶柄鐵矛二十七件〔一九〕。

二一號坑平面爲『中』字形,全長二九·九米,主體坑長一二·四米,寬一〇·八米,近似方形。坑内的四角各立一根大方柱,柱間用枋板連接,形成一個巨大大的木椁,椁廂内再用木板隔成六個欄框,各欄框内再隔出一些大小不等的小格欄。木椁外與坑壁間形成一道迴廊,迴廊四角隔出曲尺形欄框,内中有若干小格欄。各類從葬物品均放置在這些小格欄裏。該坑出土了一批陶塑動物,有牛、羊、猜、狗、鷄等畜禽,其次是少量的鎧甲武士俑,以及種類繁多的生活用具,如陶罐、盒、盂、甑、盤等。另外,在主坑的西南隅,同樣以木板作木椁,廂内置兩乘雙馬單轅木軺車,馬爲水質彩繪,並有馭手俑三件〔二〇〕。

陽陵北區從葬坑位於帝陵西北方向四五〇米處,已探明有從葬坑二十四座,規模及形制與南區從葬坑相同,目前未進行發掘。

所謂帝陵從葬坑,是指位於陵墻垣内、封土四周呈放射狀分佈的從葬坑,現已探明爲八十一座(圖八)。其中,東側二十一座,西側二十座,南側十九座,北側二十一座。另外,墻垣内東北有五座。通過鑽探和局部發掘得知,這些從葬坑的寬度在三·五米左右,諸坑間距四米左右。它們的長度不等,最長的坑一二〇米,最短的坑衹有四米〔二一〕。從一九九八年開始,考古工作者對帝陵封土東側的部分從葬坑進行了發掘〔二二〕。此舉例並撮述如下:

一一號從葬坑長七一米,寬三·六米至四米。在對該坑中部二四平方米範圍内進行試掘,出土騎馬俑四十五件(圖九),彩繪木馬四十五件,木車七輛。俑羣隊列嚮東,木車居中,兩列,騎俑共四列,南北兩側各兩列。考古人員初步判斷,該坑中部安放的是一支模擬擁車出行的大型儀仗隊〔二三〕。

一二號從葬坑長八·一米,寬三·二米,從葬器物主要爲木車馬和陶俑。在二號木車附近發現『宗正之印』銀印一枚,一件陶俑身上佩『大澤津印』銅印一枚。

一三號從葬坑發掘面積較大,出土文物頗豐。該坑東西長九〇·五米,寬三米,分三個區間放置從葬品。東區爲排列密集的陶塑動物羣,分上下兩層擺放,有陶狗、陶羊、陶猪等;中區爲一前一後排列的兩輛大木車,一輛爲軺車,另一輛馬安車,各駕四匹木馬;西區放置五十五件彩繪大陶倉,在部分陶倉内發現有糧食遺存和動物遣骸;彩繪大陶倉以東放置繭形陶壺及陶缶〔二四〕。

一四號從葬坑東西長五八米,寬四〇米。該坑有木隔擋,將其分隔成三段,西段放置木車馬、陶俑、陶塑動物、陶器等,中段放置漆木器、陶器、殉葬動物,東段放置大量的殉葬動物。考古人員對該坑西部長約一九米的一段進行試掘,判斷坑中從葬木馬車十二輛,出土陶畜禽九件,陶俑二十二件,同時發現『太官令印』封泥一枚〔二五〕。

一五號從葬坑長二一米,寬二·七米,分兩個區間,用木隔擋分開。西區出土陶俑二十三件,木車兩輛;東區出土木車一輛、三件陶狗和陶牛殘片,其餘地方爲大量糧食遺跡〔二六〕。同時還發現銅印三枚,印文分別爲『倉印』『甘泉倉印』『別臧官印』;封泥六枚,印文爲『導官令印』。

一六號從葬坑長二二·四米,寬三米,共清理出木車三輛,陶俑四十一件。發現銅印五枚,印文分別爲『太官之印』(圖一〇)、『大官丞印』『府印』『右府』『左府之印』〔二七〕。

一七號從葬坑長九米,寬二·八米,西部發現木車三輛以及陶俑十件,其中有三件無陰囊的宦者俑。同時發現『宦者丞印』『長樂宫車』銅印各一枚〔二八〕。

一八號從葬坑長一〇·五米,寬二·九米,出土了大量的車馬器,推測此處有兩輛面西的木車。木車以東放置陶俑九十二件,其中有粉彩女俑二十二件,其餘的是男俑和宦者俑。在坑的西北角另有陶俑七件、陶狗兩件。出土銅印四枚,印文分別爲『永巷丞印』『永巷厨印』『府印』『西府』〔二九〕。

一九號從葬坑長一七·四米,寬三·一米,用水隔擋分成東西兩個區間。西半部有木馬車一輛,分置在木馬車兩側的陶俑四十五件,同時還出土『徒府』銅印一枚,以及徒府陶狗、陶鷄、陶猪數件;東半部發現有大型漆木箱遺跡〔三〇〕。

二〇號從葬坑長二二米,寬三·三米,西半部放置有兩輛木馬車,以及少量的陶俑殘件及陶猪等;東半部未放任何器物〔三一〕。

二一號從葬坑長二〇·一米,寬二·九米,西端北壁下發現陶俑八十四件,其中女俑二十九件,男俑四十九件,宦者俑六件。同時發現數枚銅印和一件封泥,印文有『山府』『東織寢官』『東織令印』等。陶俑南側有木馬車遺跡。俑羣以東擾亂嚴重,發現有陶俑、陶塑動物,均殘。另有木箱、陶器、銅器和鐵器等〔三二〕。

帝陵北側和西側從葬坑經過鑽探,坑内有騎馬俑、立俑、陶塑動物,以及木馬車、兵器和生活用具等〔三三〕。

另外,位於帝陵東北的王皇后陵的封土四周探出從葬坑三十多座〔三四〕。

陽陵一號建築遄址(圖一一)位於帝陵西南方向約四五〇米處,其東西長三二〇米,南北寬二一〇米,外圍有墻垣、壕溝。一九九二年至一九九三年,考古工作者在該遺址東南部的一千平方米範圍内進行試掘,清理出墻基、柱礎、庭院等建築遺跡,出土了大量的瓦當和鋪地磚。在其中一段數十米長的南北向墻基下,出土了二百三十多件陶俑和部分陶塑動物。陶俑全部爲塑衣式,有舞女俑和奏樂俑。出土時,舞女俑居中,立姿,扭腰甩袖起舞;奏樂俑在外圍,跽坐姿勢,作奏樂狀,構成一組宫廷樂舞表演場景〔三五〕。

劉慶柱指出:『西漢初期,帝陵既有「漢承秦制」的方面,也有不少新的發展,這主要表現在陵園形制的變化上。』『西漢帝陵形制的變化,主要在文帝霸陵以後。』〔三六〕陽陵陵園是由帝陵及周圍從葬坑、皇后陵及周圍從葬坑、皇后陵及周圍從葬坑、南區和北區從葬坑、陵廟和寢殿組成的。陵園中,帝陵坐西嚮東,居於中心,其東北爲皇后陵,東南爲南區從葬坑和二號建築遺址(『羅經石』遺址),西北爲北區從葬坑,西南爲一處禮制建築(一號建築遺址)。嬪妃陪葬墓羣位於帝陵以北,臣僚陪葬墓位於帝陵東部司馬道兩側,陵邑設置在陵區的東端。『整個陵園以帝陵墓爲中心,四角拱衛,南北對稱,東西相連,佈局規整,結構嚴謹,顯示了唯我獨尊的皇家意識和嚴格的等級觀念』〔三七〕。

陽陵南區從葬坑位於帝陵東南,北區從葬坑位於帝陵西北。南區從葬坑二十四座,均爲南北向佈局,東西排列十四行;已探明的北區從葬坑亦爲二十四座,但其佈局則爲東西方向,南北排列十四行。參加發掘的研究人員認爲:這種設計與安排是有明確象徵意義的,可能與西漢當時的南軍、北軍有一定關係〔三八〕。王學理說,南區從葬坑表現的是軍隊内容,具有明確的軍事屬性。諸坑『至少是包括軍隊内「倉」「庫」「府」「衛」等方面的内容。摆放俑像採用兩種形式,即:一種是羣體性質的隊列;另一種是同其他文物在一起的單放,似在各執其事』。『外區從葬坑的兵馬俑羣,正是漢北軍的縮影』。他還將這種設計與安排稱作『旋轉位移』,『兩處從葬坑似乎是以帝陵北某處爲圓心,由南區向西區作順時針旋轉九十度,就成了始終對着帝、后二陵』。胡芳說:『在陽陵陵園内用南、北兩軍守衛皇陵,以維護皇帝的權威,保衛帝王的亡靈安全,應當是陽陵南區、北區從葬坑的設計意圖。』焦南峰說:『無論認爲其可能與當時的南北軍有一定關係;還是認爲這兩條從葬坑正是漢北軍的縮影,南區和西區(北區)這兩處從葬坑擬或象徵着西漢北軍的兩個部分,或者就是北軍的左、右翼;確定其代表和象徵西漢王朝的軍隊應無異議。』〔三九〕

秦及西漢陵園實行的從葬坑制度,可視爲商代祭祀坑、兩周時期車馬坑及外藏椁制度的演變與發展。俞偉超指出:『把墓的結構分成正藏與外藏椁這種漢制,實際從春秋晚期已經發端,戰國時至少已成爲好幾個諸侯國的王陵制度。』〔四〇〕。西漢之前的秦代集大成,自秦始皇陵開始創制,兵馬俑坑、御府諸坑、珍禽異獸坑、馬厩坑等從葬坑廣佈於陵園内外。西漢陵園延續秦制並進行整合,形成了從葬坑分區和集中佈局的模式。西漢陵園從葬坑制度的確立,是劉氏統治集團對現實世界佔有与支配的心理極度膨脹的反映。陽陵南區從葬坑的題材内容具有多樣性的特色,諸坑出土有武士俑、騎馬俑等,另外還出土了大量的木車馬、陶塑畜禽,以及衆多的生活和生產用具。各坑的從葬品不同,表現内容亦有差別:有編隊的木車馬及擺放整齊的彩繪陶倉(三、一三號坑,圖二一),有鎧甲武士俑組成的方陣與武器庫(二〇號坑),有分類的陶塑畜禽和雜器(二一號坑),還有護衛車辆出行的騎俑羣(二號坑)等。組成方陣的鎧甲武十象徵護衛帝王的禁軍,編隊的車馬及從騎隊伍表現的是皇家顯赫的出行儀仗,而大量的倉儲、器物及陶塑畜禽的鋪排,寓意景帝劉啓在冥界對物質財富的永久佔有與享用。總之,陽陵南區從葬坑具有車馬出行、軍隊護衛,以及厨、庫、厩、府等多種題材内容,有些『宫觀百官』的意味,表現軍隊内容或具有軍事屬性衹是其中的一個部分而非全部。在此之前,秦陵的外城從葬坑,除表現軍事内容的兵馬俑坑外,還有馬厩坑和動物坑,内外城之間又有石質甲胄坑和珍禽異獸坑,題材内容可謂多種多樣。從這個意義上講,具有創新性的陽陵從葬坑,是對秦陵從葬坑制度的整合與發展。

在西漢時期,未央宫衛尉所屬『宫門衛屯兵』稱南軍,中尉所掌管的負責守衛京師的軍隊稱北軍。從西漢諸陵從葬坑的佈局與區位看,陽陵之前高祖長陵和惠帝安陵的陵園外從葬坑,均佈局在帝陵墻垣一百至二百米的東北方,並以東西向爲主〔四一〕;而陽陵之後武帝茂陵的陵園外從葬坑,分佈在帝陵墻垣的西、西南、東北三個區域,其中西區的東西向,西南區的南北向,東北區的有東、北兩組,東組的東西向,北組的南北向〔四二〕;昭帝平陵的陵園外從葬坑分佈帝陵墻垣的南部偏西,基本上以南北向爲主〔四三〕。可見,從長陵到平陵,在陵園外從葬坑數量及區位佈局方面似乎没有形成一個既定的規制。特別是陽陵之後的茂陵和平陵,更無按照陽陵的做法將陵園外從葬坑分南、北區位佈局的跡象。所以我們認爲,陽陵的陵園外從葬坑分南區、北區佈局,衹是帝陵從葬坑制度的個案表現,與象徵南軍、北軍,或北軍的左、右兩翼没有直接聯繫。

在陽陵,設置在帝陵封土四周、呈放射狀的八十六座從葬坑被認爲有『府藏』或相對『正藏』的『外藏』性質,考古下作者將之稱作『御府坑』或『外藏坑』。焦南峰將陽陵從葬坑分爲四個層次,帝陵封土四周諸坑爲第三層次,他說:『這八十座從葬坑應當是級别相等、功能略異,我們推測陽陵帝陵第三層次代表或象徵的是三公九卿中的九卿及其所屬機構及設施。』〔四四〕從諸坑的出土物看,有並駕齊驅的車馬儀仗隊(一一號坑)、大批量的陶畜禽和表現府庫充盈的大型陶倉(一三號坑)等。而在衆多的墓俑之中,除戎裝武士俑和騎馬俑外,還有象徵朝廷的宗正機構(一二號坑),少府屬下的『太官』、徒府衆屬(一六號坑),以及生活在後宫中被閹割的宦者(一七、一八號坑)及宫女(一八、二一號坑)形象(圖一三)。總之,在題材内容方面,帝陵封土四周從葬坑與南、北區從葬坑存在着一定差異。這種從葬坑佈局與帝陵封土的遠近,及其各區間從葬坑在題材内容方面表現出的差異,或多或少地反映出當時的宫廷生活,以及朝政禮儀制度和『宫觀百官』一類機構情况。從已獲得的發掘材料看,封土四周諸坑的軍隊内容或軍事屬性減弱,表現宫廷儀仗、畜禽殉葬、厨、庫及内宫生活的場景明顯增多。陽陵從葬坑以及坑中題材内容的變化,表明景帝時期喪葬美術觀念發生了重大轉變,同時也催生出長安墓俑藝術的新風。

一號建築遄址出土的一組塑衣式樂舞俑,情况比較特殊,應與此處建築物的性質有關聯。該建築遺址與東鄰的二號建築遺址(『羅經石」遺址),原來都是陵園中的大型禮制性建築。二號建築遺址平面爲正方形,分内外兩層建築:外圍四邊開門,四角有曲尺形廊房;内有呈方形的中心建築,周邊爲磚鋪迴廊和散水,每邊設十四個壁柱和三處門道,門道踏步上鋪四神紋空心磚。研究人員認爲,二號建築遺址可能就是景帝的陵廟——德陽宫〔四五〕。那麼,與一號建築遺址屬於寢園一類建築的可能性就比較大。寢園中的主體建築是寢殿,象徵皇宫的前殿,是『日祭於寢』以及舉行上陵禮的活動場所。據《史記·孝文本紀》記載,孝景皇帝元年(公元前一五七年)十月,制詔御史:『蓋聞古者祖有功而宗有德,制禮樂各有由。聞歌者,所以發德也;舞者,所以明功也。高廟酎,奏《武德》《文始》《五行》之舞。孝惠廟酎,奏《文始》《五行》之舞。……明象乎日月,而廟樂不稱,朕甚懼焉。其爲孝文皇帝廟爲《昭德》之舞,以明休德。』當時,伴隨廟祭有盛大的樂舞表演活動。又據《後漢書·禮儀上》記載,東漢依西都上陵禮,在寢殿上舉行祭禮時,也伴有樂舞表演。陽陵一號建築遺址出土的這組樂舞俑,題材内容應與在寢殿上舉行的祭祀活動有關,很可能表現的是『太常樂奏食舉,舞《文始》《五行》』〔四六〕的樂舞表演場景。諸俑神情凝重,服飾嚴整,形象端莊,應是西漢宫廷樂工和舞者形象的真實寫照。

在中國古代陵墓雕塑藝術中,政治因素始終起着決定性的作用,造型樣式的更新和藝術風格的轉變,都無不服從於斯,這也是秦兵馬俑羣給予我們的啓示。換言之,秦兵馬俑這種大型陶塑藝術就是『始皇』這一嶄新的政治思想和抱負的具體體現。但是到西漢以後,像秦俑那樣巨大的陶俑卻再也没有出現了。陽陵出土的陶俑分站立姿、跨騎姿、跽坐姿三種,前兩種的高度在五六十厘米,後一種的高度在三十幾厘米,體量僅有秦俑的三分之一(圖一四)。爲何西漢君主不依循秦代的先例,製造真人大小的墓俑?『有些學者認爲是出於節儉或其他經濟方面的考慮,但這些理由不能說明爲什麼即使在漢代已積累了大量的財富之後,依然没有哪位帝王試圖製造真人大小的墓俑。我們必須瞭解漢俑與秦俑的區別不僅衹是尺寸小和外形簡化而已,而是它們的功能截然有別,這些漢俑是用來創造一個微型而非巨型的世界』。『真人大小的雕塑試圖通過藝術手法再現真實生活的場景;微型雕塑則與之不同,它所構築的想像中的世界在時間空間上皆可超越真實世界。陽陵與其他漢墓中隨葬的小型陶塑不僅「取代」真實世界,其意義更在於創造一個不受真實世界中自然法則約束的世界,因而將生命延續至永恒』〔四七〕。巫鴻等人的這些看法,道出了中國古代喪葬美術的理念及象徵性造型手法的特徵。

隨着西漢新政權的確立與社會經濟的恢復,劉氏集團對禮儀制度的建構、物質財富的佔有和楚文化的復興,皆有强烈的要求。『非令壯麗無以重威』的思想,從長安城中的宫殿迅速擴展到渭水北岸的陵寢。從政治與文化關係方面上講,漢俑對秦俑的摒棄並採用新的形制,還可能起因於楚人對秦王朝政權的否定(如項羽焚燒咸陽宫、毁秦始皇陵等)。漢初政治家賈誼爲漢文帝的政治改革建言,他在《過秦論》中歷數秦始皇的暴政:『秦王懷貪鄙之心,行自奮之智,不信功臣,不親士民,廢王道,立私權,禁文書而酷刑法,先詐力而後仁義,以暴虐爲天下始。』。雖然『漢承秦制』,漢和秦的陵墓制度是相同的,但形體高大的秦俑,象徵虎狼之師的秦軍及其國家機器,故不可取用,替代它們的自然是像楚墓俑那樣的、大小尺度適中的新墓俑。我們推測這種新墓俑可能經過長陵、惠陵、霸陵施行,到陽陵時已日臻成熟,並成爲帝陵的一種固定制度。陽陵從葬坑的規模比秦始皇陵擴大了很多,集中度也明顯增强,不像秦始皇陵那麼鬆散,陵園外從葬坑分南區和北區,陵園内從葬坑在封土四周呈放射狀排列;坑中鋪排的陶俑、陶塑畜禽、木車馬模型以及各種器物,數量都特別巨大,構成宏大的地下『宫觀百官』場景。而這些新的變化又得益於當時對墓俑合適尺度的選擇,以及由此而帶來的大批量的製作與産出。陽陵的陶俑衹有秦俑的三分之一大小,但它們在細節表現方面卻顯示出一種過去秦俑所没有的、追求逼真與酷似的新風尚。它們不僅安裝可以活動的木臂,身穿帛袍並袍外擐甲,而且對軀幹及下肢部分,也一絲不苟地作真實和細緻的塑造——全身結構比例合度,骨骼和肌肉的起伏變化自然,肚臍、肛門、生殖器等都一一進行了刻畫(圖一五),並没有因它們最後要被披穿的帛袍遮擋而放棄。或許在當時人們的觀念中,衹有這種『有面目肌髮,有似於生人』(《禮記·檀弓下》鄭玄注)的墓俑,纔具有新生命,能在冥界爲陵主所驅使。除此之外,數以千計的陶塑畜禽也以表現其逼真與酷似爲能事:陶羊有山羊、綿羊之分,陶犬有狼犬與家犬之别,彩繪陶公鷄和母鷄賦色細膩而艷麗,惟妙惟肖。公猪膘壯,吻部前伸,儀態雄健;母猪體肥顢頇,下垂的腹部有兩排整齊的乳頭;乳猪小眼圓睁,憨態十足。另外還有大批『縮微』的武器、用具、飾品以及『半兩』錢幣等。在形體高大的秦俑身上,『理智多於熱情,科學態度多於藝術想像,技藝性多於藝術性,外形特徵的把握性多於神態特徵的捕捉,客觀描寫的準確性多於主觀抒發的自由性』〔四八〕。『縮微』的陽陵墓俑則把秦俑的這種風尚推向極端,藝術想像、主觀情感發揮、藝術典型性和創造性都被降至最低點。這種新的藝術現象與西漢帝王特別企望在冥界繼續擁有對現實世界統治權力的心理有密切關係,而從葬品『縮微』並追求逼真與酷似,成爲滿足這種心理要求的最佳解決方案。

二 帝陵與着衣式陶俑

陽陵出土的陶俑分塑衣式與着衣式兩種。塑衣式陶俑的做法見於秦俑,而着衣式陶俑的做法應屬於西漢新創的製式。着衣式陶俑出土時帛袍、木臂已朽,呈裸體、斷臂形象,早先考古人員將其稱作『裸體陶俑』,後來改稱爲『着衣式木臂彩繪陶俑』,簡稱『着衣式陶俑』。着衣式陶俑的數量居多,佔陽陵山土陶俑的百分之九十以上。另外,在陽陵南區和帝陵封土東側的從葬坑中,還出土有少量的着衣式騎馬俑。它們木臂陶身,下肢呈弓形,作跨騎狀,製作時有較大難度。

除景帝陽陵外,通過考古發掘出的着衣式陶俑還見於後來的宣帝杜陵。一九八二年冬,中國社會科學院考古研究所杜陵工作隊在杜陵陵寢建築遺址進行考古發掘的同時,對杜陵之北一號從葬坑進行了發掘。該從葬坑由主室和東室組成,在主室中廂出土了一批着衣式陶俑。『陶俑遍飾白衣,腿部和頭部有黑、紅彩繪。高五六厘米。有的陶俑還帶有鐵戟,柲已朽,僅餘部分殘跡。有的陶俑腹前有小銅帶鈎,可能陶俑身上原來著帛衣。還有的陶俑身上繫有小五銖錢』〔四九〕。一九八五年夏,杜陵工作隊又對四號從葬坑進行清理,出土較完整的着衣式陶俑九件,形制與一號坑的相同〔五〇〕。類似陽陵、杜陵出土的這種樣式陶俑,近年在長陵、安陵、茂陵、平陵陵區都有發現。它們屬於高規格級的墓俑,流行時間在西漢中期以前。

着衣式陶俑的頭部及軀幹採用陶製並施以彩繪,雙肩處的豎直斷面呈圓形,其中心部位有直徑約一厘米的孔洞橫向穿過胸腔,用以組裝木臂,然後再披穿帛袍。這種採用木、陶材質結合並進行裝置的做法有許多的優點,比如活動的木臂小僅便於穿着帛袍,而且能够調節對象的活動姿態;頭及軀幹採用陶製加彩繪,有利於模製和大批量的産出,並且能更好地模擬人體軀幹的結構及肌膚。楊泓認爲:『將俑製成裸體,再披穿絲織品的衣服,自與秦俑不同,應是承襲了戰國時楚俑的藝術風格。』他還指出:『由於西漢初年宫廷文化中楚風盛行,所以帝陵陶俑雖襲秦制,又承楚風,融會創新,使漢俑造型擺脫了秦俑呆滯生硬的模式,轉向生動精緻、富有生趣的時代新風。』〔五一〕

目前發現年代最早的木俑爲陝西韓城芮國墓地出土的西周晚期作品(參見全集第一卷相關圖版)。春秋戰國時期各地的墓俑多爲木製,並以河南信陽長臺關、湖北江陵紀南城和荆門包山、湖南長沙等地楚墓出土的木俑(圖一六)具有代表性。楚木俑表現的多是武士、侍從及伎樂者形象,基本樣式分繪衣式和着衣式兩種。繪衣式木俑通體雕刻,雙臂或雙足另裝,有的關節可以活動,彩繪重點在面部和身上的服飾;着衣式木俑着重雕刻頭部並加彩繪,軀幹部分略作加工,雙臂或雙足經組裝而成,然後再披穿帛袍。早期木俑形制到秦代時被大型陶俑所替代,但到西漢時卻又得以恢復並迅速發展起來。西漢木俑亦可分繪衣式和着衣式兩種,但人物類型要比先前戰國的木俑多些,雕刻技藝也明顯提高,『藝術表現力更加豐富,達到了中國上古時期木雕藝術的高峰』〔五二〕。西漢前中期各地木俑的重要遺例,可以舉湖南長沙馬王堆一、三號漢墓木俑〔五三〕(圖一七),湖北江陵鳳凰山一六七、一六八號漢墓木俑〔五四〕,江蘇泗陽大青墩泗水國王陵木俑〔五五〕、連雲港雲臺高高頂漢墓木俑〔五六〕(圖一八),四川綿陽永興雙包山一、二號漢墓木俑〔五七〕等。除南方地區外,遠在西北的甘肅武威磨嘴子西漢晚期墓葬中也出土有木俑。長安帝陵如陽陵和平陵的從葬坑中發現有一定數量的木俑、木車馬以及木駝車、羊車,陽陵的着衣式騎馬俑的乘騎皆爲木馬,遺憾的是它們出土時大都僅見朽痕。楚地藝術風氣西漸長安,也與東部人口向西流動密切相關。西漢王朝建立初期,積極推行强幹弱枝政策,多次從關東徙豪强大户於長安周邊的陵邑居住。《漢書·地理志下》云:『漢興,立都長安,徙齊諸田,楚昭、屈、景及諸功臣家於長陵。後世世徙吏二千石、高貲富人及豪傑并兼之家於諸陵。『在衆多西遷的關東人口中,楚人佔有相當大的比例,他們是推動楚風興於長安的主要力量。

西漢墓俑藝術進入了秦俑後的時代,新興的陶俑與舊制木俑之間的相互影響和交融是經常可能發生的。陳少豐指出,江陵鳳凰山漢墓出土的水雕彩繪俑『與西安等地出土西漢前期的陶俑,有着同等的藝術水平。可以說它們是楚地木雕俑與秦地陶塑俑傳統在新的歷史條件下的融合,其藝術風格則更接近陶俑』〔五八〕。在長安,秦俑給予西漢墓俑的影響要更直接和更大些。長安的着衣式陶俑,在工藝製作上明顯受制於秦俑,其軀幹及下肢部分皆係批量燒製而成,與單個雕刻的楚制木俑無緣。西漢桓寬在《鹽鐵論·散不足》中所說當時社會上流行『桐人衣紈綈』之風,在首都長安實際上已發生了重大改變。又據袁仲一研究,製作秦俑的陶工來自中央和地方製陶作坊。在來源於地方陶工中,以咸陽地區的居多〔五九〕。我們推測,秦朝滅亡後,那些曾經在秦始皇陵燒製陶俑的陶工,有一部分應轉移到長安窰場,從而使秦俑的製作工藝得以傳承。秦俑製作的特點是先分段製作,細節裝飾或個性表現的補塑工序在俑坯完形後進行。長安陶俑應當得益於秦俑的這種製作方法。據陽陵考古人員推測,『陶俑的主體部分壓模成型後再將諸如鼻、耳、陽具等小部件粘上去,並將鼻、耳、肛門等人體竅孔插成很深的孔洞。爲了避免模製小的陶俑千人一面的弊病,工匠們還對其面部進行了捏、塑、刻等藝術加工,使同模的陶俑形象各具情態。最後將俑體的各部分粘接成型。待陶俑粗坯的製作完成後,將之放入陶窰内焙燒烘烤,使之變成爲堅硬的陶質』〔六〇〕。陶俑出爐後先安裝木臂,然後繪彩,披穿帛袍。

二十世紀八十年代以來,考古工作者在漢長安城遺址西北郊相繼發現了大面積的製陶窰址。其中,以一九九〇年發掘的二十一座窰址(編號Y2—Y22)比較重要。這些窰址位於長安城西市以東,均爲燒製着衣式陶俑的陶窰(圖一九),屬於官窰。入窰的陶俑坯都已塑成整體,呈頭下足上倒立狀放置。小陶窰能裝俑坯三百五十件以上,大陶窰裝俑坯四百五十件左右。出土陶俑(包括半成品的俑坯)高度在五五·五厘米至六〇·五厘米,其大小及形制與陽陵和杜陵從葬坑的着衣式陶俑十分接近。另外還在一座窰址發現了三件製俑的模具,它們分别爲陶俑上身後半部、下身後半部(圖二〇)和下身前半部(男性)。報告者說:『從出土的製俑模具和殘俑觀察,陶俑的製作是先分别合模製出俑的上半部分(頭、頸和胸、腹部)和下半部分(臀部以下),然後將兩部分對接而成。爲使上下兩部分粘接牢固,將相接面做成各種凹凸不平的形狀。有尖乳釘、凸綫、凹綫和凹坑等。』〔六一〕長安城窰址的發現與發掘,爲我們深入瞭解着衣式陶俑從製坯到焙燒的具體工藝流程提供了難得的實物材料。由於製俑流程比較複雜,工序多,數量巨大,所以實施標準化生產就顯得特别重要。據《漢書·百官公卿表》記載,在西漢宫廷設置的官署機構少府中,有東園匠部門,『東園匠令丞主作陵内器物』,即負責製作陵園的從葬品,造就從制度和管理方面爲窰場製俑標準化提供了保障。漢承秦制,設置東園匠制度可以追溯到秦代〔六二〕。

據目前所獲考古資料,除帝陵之外,少數諸侯顯貴的墓中也隨葬有一定數量的着衣式陶俑。經過正式發掘或清理並披露資料的共有四處,除一處在梁國故地(今河南永城)外,其餘三處均在首都長安。

其一出自長陵陪葬墓從葬坑。該墓位於陝西咸陽窰店鎮三義村,墓主失考,着衣式陶俑出自墓南從葬坑〔六三〕。此坑東西長四六米,寬二·四米,深三米,坑中陶塑牛、馬、羊、猪、鷄、狗等依次排列,嚮西,其後整齊排列着衣式陶俑。其中男俑高六〇厘米左右,髮飾高髻或偏髻,直鼻豐頰,軀幹比較粗壯;女俑高約五五厘米,髮飾羊尾髻或偏髻,眉目清秀,雙乳隆起,下肢細長(圖二一)。從造型樣式及風格上觀察,這批陶俑與陽陵從葬坑出土的陶俑接近,製作年代大約在景帝時期。

其二出自陽陵九號陪葬墓從葬坑〔六四〕。此坑長三七米,寬三米,深七米,分三個區間放置從葬品。東區爲陶塑畜禽,西區爲陶製器物,着衣式陶俑放置在中區。其中,男俑高約五七厘米,女俑高約五三厘米,造型樣式及風格與陽陵南區和帝陵封土東側從葬坑出土的着衣式陶俑相似,應爲同一時期作品。

其三出自西安市東南郊新安機磚廠積炭墓〔六五〕。該墓平面呈『甲』字形,墓室之北開長斜坡墓道,安放『外藏椁』一具,椁廂内放置陶馬、陶牛、騎馬俑、着衣式和塑衣式陶俑(圖二二)等。墓室内安放『井椁』,是爲『正藏』。『井椁』四周有八個方廂放置從葬品,有着衣式陶俑、跽坐俑(殘)、陶塑畜禽、陶編鐘和陶器皿等。其中男着衣式陶俑高六〇厘米,共三件;女着衣式陶俑高五四厘米,共五件。兩件塑衣式陶俑原安裝有木臂。從它們擺放位置及伴隨物判斷,『井椁』廂内的爲侍俑,『外藏椁』廂内的爲牽牛的儀仗俑。另外,墓中還出土一枚篆刻『利成家丞』的封泥,證明該墓爲列侯等級;一件陶罐肩部寫有『東園□□』四字,可知墓中包括男女着衣式陶俑在内的從葬品,爲宫廷專門機構東園匠所製造,而墓主與劉氏皇族可能有親密關係。墓室中的『井椁』屬於楚制,很可能是遷入長安的楚人帶來當地喪葬習俗所致。楚風西漸又得一證。

在長安地區發現的這三處西漢前期墓葬,兩處爲帝陵陪葬墓,一處爲列侯墓,墓主生前地位都很顯赫。數量不多的着衣式陶俑放置在諸墓的從葬坑或椁廂中,當屬於最高統治集團利用喪葬等級制度施恩於少數諸侯顯貴的一種特殊手段,借以彰表榮寵。河南永城柿園漢墓可能是梁共王劉買或梁孝王劉武的嬪妃墓葬,墓道中共出土着衣式女俑和着衣式騎馬俑(圖二三)四十四件〔六六〕。它們的製作工藝雖欠精緻,但造型樣式與景帝陽陵的完全一致,模具或樣本當出自首都長安。梁王劉武是景帝劉啓的同母兄弟,其長子劉買或嬪妃墓中從葬帝陵級規格的着衣式陶俑,應是合乎情理之事。

着衣式陶俑是楚木俑與秦俑及其工藝製作方法在西漢時期融合後,出現於長安的一種嶄新的墓俑樣式,它屬於最高等級的從葬物品,主要流行於西漢前中期,目前尚無發現西漢後期的實例。據《漢書·元帝紀》記載,永光四年(公元前四〇年)十月,『罷祖宗廟郡國者。諸陵分屬三輔』。又詔曰:『今所爲初陵者,勿置陵邑,使天下咸安土樂業。『頒佈詔令雖爲罷除郡國的劉氏宗廟和廢止陵邑制度,但内中也含帶節葬之意。大約從元帝時期起,耗費大量人力及財力的着衣式陶俑消歇了,從此淡出長安墓俑領域。

三 皇后陵與彩繪陶俑

所謂的彩繪陶俑,即相對着衣式而言的塑衣式陶俑。它繼承秦俑的製作工藝,採用模製与手塑結合的方式表現俑體上的服飾,焙燒後再施以彩繪。在西漢陵園發現的彩繪陶俑中,表現女性形象的佔有相當大的比例,其中以霸陵竇后陵從葬坑出土的女侍俑具有代表性。

一九六六年,考古工作者在西安市東郊白鹿塬任家坡霸陵竇后陵的西垣外,發掘一組從葬坑〔六七〕,出土了一批彩繪陶俑。這組從葬坑共四十七個,分八排佈局,坑内放置陶棺,或用長條磚壘砌成棺,内中放置彩繪陶俑、陶罐,生埋馬、羊、猪、狗、鷄、鶴等畜禽。其中彩繪陶俑共出土三十八件,全部爲女性形象,分站立式和跽坐式兩種。據《史記·外戚世家》記載:『竇太后後景帝六歲,建元元年(公元前一三五年)崩,合葬霸陵。』這批陶俑大約是在此時製作並放置於從葬坑中的。

竇后陵從葬坑生埋畜禽並放置侍從俑的做法,『應是商周以來牲殉制度的延用,所不同的衹是把生人改爲俑人罷了』〔六八〕,但就其具體形式而言,它直接受到秦始皇陵園的馬厩坑和珍禽異獸坑的影響,屬於『漢承秦制』。在秦陵封土以西内外城之間的曲尺形馬厩坑,每三匹馬置於一木欄内,密集排列,生埋馬約百匹,同時放置多件陶俑。這些陶俑均爲男性,立姿,當爲管理馬厩的官吏或圉人。位於秦陵封土東側的馬厩坑有馬坑、俑坑和俑馬坑(圖二四)三種。馬坑和俑馬坑均爲一坑一馬,俑坑和俑馬坑爲一坑一俑。這些陶俑均爲男性,跽坐姿,係飼養馬的圉人(圖二五),面前放置陶罐、陶燈及鐵製工具。珍禽異獸坑分南北三行排列,中間十七座坑内放置珍禽異獸,兩邊共十四座坑内放置陶俑。坑中陶俑作跽坐姿,表現的是管理苑囿的僕役形象〔六九〕。顯然,竇后陵從葬坑沿襲了秦陵馬厩坑和珍禽異獸坑的做法,衹不過規模要小些。繼寶后陵從葬坑發掘之後,考古工作者在霸陵陵園還發掘了文帝母親薄太后南陵從葬坑。據《史記·外戚世家》記載:『薄太后後文帝二年,以孝景帝前二年(公元前一五五年)崩,葬南陵』,從葬坑應在入葬時建成,時間早於竇后陵的。諸坑以條磚砌築框欄,置陶棺或木椁。已清理從葬坑二十座,出土的有動物(犀牛、熊猫、馬、羊、狗等)遺骸、陶罐、陶俑等〔七〇〕。陶俑衹有兩件,一件彩繪女俑高五五厘米,立姿,尺寸及造型與竇后陵從葬坑的女立俑均相同。另一件較小,袖手,彩繪脫落殆盡。在一方條磚頂端模印有陽文隸書『東園』二字,可證陶俑爲宫中東園匠機構所製作。從秦始皇陵馬厩坑和珍禽異獸坑,到西漢霸陵薄太后南陵和竇后陵從葬坑,其間的影響與傳承關係比較明確。

『墓俑組成的「場面」的功能應該與它們與死者建構象徵空間的功能合倂起來研究』〔七一〕。已發掘的竇后陵從葬坑位於陵垣之外,表明它們具有『外藏椁』性質,即『在正藏外,婢妾之藏也;或曰厨、厩之屬也』(《漢書·霍光金日磾傳》颜師古注引服虔說)。坑内將站立、跽坐侍女俑與生埋畜禽放置一起,象徵後宫厨、厩場景,以供陵主在冥界佔有和享用。

竇后陵從葬坑出土的這批彩繪陶俑,也給我們的視覺帶來了新鮮感。其中立式俑九件,高五三厘米至五七厘米,頭飾垂髻,身着交領長襦,足蹬方頭履,雙手握拳並置於腹前,拳眼上下相對,作執物狀;跽坐俑二十八件,高三三厘米至三五厘米,髮分兩顳,至頸後收束爲長垂髻,挽結肩際,身着交領右袵長袍,曲領高而厚,寬袖,雙于攏於袖内並置於腹前。另有一件可能是樂俑,高三四厘米,跽坐姿,雙手作前伸動作。這批彩繪陶俑輪廓綫流暢優美,面容姣好,神情温順淡然,儀態端莊沉静;衣褶簡潔,動作變化不大,整體感慢。陶質細膩,呈深青色,燒製温度較高,叩之聲音清脆;出土窰後的陶俑通體施以白粉,然後再塗彩。絳黃色染肌膚,黑色染髮並描畫眉目,紅色内衣,土黃色外衣,領及袖口飾紅、褐色錦緣。與秦陵馬厩坑和珍禽異獸坑的陶俑相比較,竇后陵陶俑的獨特之處,不僅表現在創設女性形象方面,而且還表現在重視刻畫對象的性格與情感方面,這無疑給早期墓俑雕塑增添了新的藝術趣味。

陽陵一號建築遺址出土的彩繪陶俑,除前述一批樂舞俑外,還有數件持物女立俑。它們高五三厘米左右,面容端莊,頷首,身着寬袖長襦,足穿方口方頭履,雙于握拳置於腹前,拳眼上下相對,作持物狀,造型樣式與其之前的薄太后南陵、之後的竇后陵從葬坑出土的持物女立俑如出一模。相同的作品在武帝茂陵以北的張里村也有發現(圖二六)〔七二〕,其高度在五八厘米左右。茂陵封土西北五〇〇米處是武帝李夫人英陵,陶俑的出土地在英陵以北,或許是英陵從葬坑之物。值得注意的是,這種身着長襦、持物的立式俑及攏袖跽坐俑,都表現的是生活在後宫中的侍女形象,造型樣式具有『標準化』的特徵,使用範圍不出帝陵和皇后陵園之外,其他類型的墓葬未見,亦屬於長安宫中東園匠爲皇室成員墓葬所製作的高等級墓俑。據現已發現的作品判斷,它們的流行時間在景帝到武帝執政時期。

與陵園出土的彩繪陶俑相比,貴族大墓出土的彩繪陶俑亦有亮點,如男女立俑皆作攏袖狀,身着曳地長袍,下擺呈喇叭口形,形象特別優美;女坐俑姿態有變化,帶有家居生活的意味。

陽陵一三〇號陪葬墓出土的九件彩繪陶俑皆爲侍從俑,發現於墓室口内外兩側的填土中。它們的造型生動大方,施彩簡潔而亮麗,顯現出長安彩繪陶俑的藝術新貌。例如男立俑,頭戴冠,臉龐圓潤,身着黃或白色寬袖長袍,下擺呈喇叭口形並曳地,領及袖口飾錦緣,雙于攏於袖中並置於腹前,神情泰然自若;女立俑小嘴直鼻,眉眼細長,面容姣美,着裝及姿態與男立俑無差別。再如持物女坐俑,髮分雙顥,至頸後綰結,雙唇塗朱,眉清目秀,身着紫色或白色長袍,雙手伸出作持物狀。一件女攏手俑最精彩,頭飾墮馬髻,面帶羞澀,跽坐姿,上身微微前傾,雙手攏於袖中並上舉至下巴處,爲長安彩繪陶俑中不可多得的佳作。該墓還發現橋形鈕銅印一枚(圖二七),印文刻篆書『周應』二字。據《漢書·高惠高文功臣表》記載,景帝中元元年(公元前一四九年)封鄲侯周應和繩侯周應係同名兩人,墓主若非鄲侯周應,即爲繩侯周應〔七三〕,其葬墓年代應當在其封侯後亡故之後,不會早於景帝中元元年。

新中國成立以來,在西安市及周邊區縣零星出土了一些西漢彩繪侍從俑,並分別爲陝西歷史博物館、臨潼博物館等單位收藏。它們外形尺寸有差,高者五〇餘厘米,低者不足三〇厘米,着裝皆黃色或白色曳地長袍,下擺呈喇叭口形,領及袖口飾錦緣,作攏袖恭立狀,造型樣式與周應墓的立式俑没有多少差別,可視爲同一時期的作品。

四 陪葬墓與兵馬俑

長安的彩繪兵馬俑集中出现在西漢前期,並以高祖長陵、惠帝安陵陪葬墓從葬坑出土的幾批比較重要。它們的形體都比較小,造型細緻生動,有別於秦兵馬俑,應當屬於西漢新創的墓俑樣式。

位於陝西咸陽楊家灣的長陵四、五號陪葬墓又稱楊家灣漢墓。兩墓距帝陵封土較近,南北排列,四號墓出土有玉片,五號墓有銀縷玉片,說明墓主生前地位顯赫,非名將功臣莫屬。根據《水經注·渭水》的相關記裁,發掘者認爲墓主人可能是漢初將領周勃(公元前一六九年卒)、周亞夫(公元前一四三年卒)父子,墓葬年代大約在文帝至景帝時期〔七四〕。四號墓位於五號墓以南,在四號墓以南七十六米的臺階地上,分佈十一座從葬坑(圖二八)。其中,土坑十座分爲東西兩列,每列五坑,南北向,呈前後五排,每排左右兩坑相對,前(南)三列爲四坑步兵俑和兩坑騎兵俑,後(北)兩列四坑爲騎兵俑;磚坑一座位於東西兩列土坑中間,内置車馬(衹出土了車馬飾、弩機等物)。十一座從葬坑共出土兵馬俑兩千五百多件,其中騎兵俑五百多件,步兵俑一千八百多件,另有文官俑、樂舞俑、雜役俑、馭車俑等一百多件〔七五〕。依據周勃、周亞夫的生平事跡,考古研究人員還提出『楊家灣兵馬俑的主人爲周勃比較合適』的具體意见〔七六〕。

除上述十一座從葬坑外,另有七座從葬坑佈局在四號墓的墓道内外。其中,一座祭祀坑在墓室前的墓道中間,由枋木構築成的坑内放置兩輛彩繪漆車、漆箱以及生埋的家畜;三座用具坑依次排列在墓道口處,坑内放置陶器皿、陶方倉,另外還有三件彩繪陶俑;三座車馬坑,一座在曲尺形墓道的拐彎處,坑内放置兩輛車馬,兩座在墓道口外西側作南北排列,位南的坑内放置五套車馬,位北的放置八輛車馬,有的車上還配置有執戟佩劍的彩繪陶俑。位於四號墓以北的五號墓,墓道嚮北,平面呈曲尺形,但没有發現從葬坑〔七七〕。

從總體安排上看,四號墓的墓道内外從葬坑與墓南十一座從葬坑之間存在着有機聯繫。用具坑爲墓主提供食物和日常用品,祭祀坑中的彩繪漆木車大約是爲墓主準備的『魂車』,車馬坑中十五輛車馬代表出行儀仗。前述墓南十一座從葬坑中,磚坑中的馬車應當是出行隊伍前的導車,兩邊十個坑組,分步、騎兵種排列方陣,護衛墓主亡靈出行並充當開路先鋒隊。毋庸置疑,從題材内容到佈局方式,楊家灣漢墓兵馬俑受到前代秦陵墓俑制度的影響。

從葬坑中設置兵馬俑應與常時的葬禮制度有一定關係。名將功臣逝世,動用國家軍隊爲其送葬,是西漢統治者給予死者的特殊政治榮譽,並逐漸形成一種慣例或制度。楊樹達依據《漢書》中的有關記載,檢出『軍士列陣以送』五例〔七八〕,此迻錄如下:

卷五十五《霍去病傳》云:去病薨,上悼之,發屬國玄甲軍陳自長安至茂陵。

卷六十八《霍光傳》云:光薨,發材官輕車北軍五校士軍陳至茂陵以送其葬。又《金日磾傳》云:日磾薨,賜葬具冢地,送以輕車介士,軍陳至茂陵。

卷五十九《張安世傳》云:安世薨,天子贈印綬,送以輕車介士。

卷九十八《元后傳》云:王鳳薨,天子臨吊賜寵,送以輕車介士,軍陳自長安至渭陵。

楊家灣兵馬俑的設置,無疑受到『軍士列陣以送』這一喪葬禮儀的影響。具體說來,四座步兵俑、六座騎兵俑坑兩兩相對,形成東西對稱格局,放置車馬的磚坑居於中間,數以千計的步兵、騎兵俑在各坑中按編制單位排成方陣並全部面朝坑道,從而構成軍隊列陣護送的盛大場面(圖二九)。但是,埋入地下的墓俑有其特殊的功能性,它們在虚擬的場景中充當角色,服務對象是墓室中的死者。因此,楊家灣兵馬俑所表達的主題,即由軍士陳送的葬禮,轉换爲模擬軍隊以護衛墓主人亡靈出游。

推測楊家灣漢墓的墓主人可能是周勃、周亞夫父子,很容易將這批兵馬俑與他們生前曾掌控的南北軍聯繫起來,如當地文博部門的研究人員就提出這組兵馬俑塑造的是西漢皇家軍隊南北軍形象的看法〔七九〕。從它們的設置與佈局看,十座俑坑縱向呈步騎組合的左右兩列,每列五坑;橫向呈前後兩組,前組六坑步騎,後組四坑騎兵,似模擬當時軍隊中的步騎編制或戰陣組合〔八〇〕,未必具體指南北軍。在十座俑坑中,騎兵俑有六座,坑中騎兵均以方陣形式集中排列,場面恢弘,氣勢雄强。與秦兵馬俑比較,楊家灣兵馬俑中騎兵所佔比例明顯增多,反映出西漢前期騎兵兵種的發展與壯大。

這批兵馬俑模製與手塑互補,陶塑與彩繪結合,手法簡潔洗練,細節刻畫生動入微。人物造型多些清秀雅致之氣,與秦俑的威猛雄强作風迥異。騎兵俑分甲騎和輕騎兩類,甲騎高大,披甲執銳;輕騎小些,持繮,執弓弩,它們都處於縱騎行進前的準備狀態中。戰馬富有動勢,姿態多樣,有的屈頸張口,有的昂首嘶鳴,與靜立樣式的秦陵陶馬形成鮮明對照。步兵俑中以持戟執盾者居多,其他爲表現軍旅中的指揮、舞蹈、執旗、簿書等職能者形象。它們頭戴武弁,颏下結帶,身着色彩鮮艷的至膝長襦,腿紮行縢,足穿芒鞋,右手執戟,左手持盾,有的披穿鎧甲,有的背負箭囊,形象端莊威武。指揮俑爲步兵俑中形體最高大者,頭戴紫紅色武弁,紅幀紮額,内着紅色曲裾深衣,中穿綠色戰袍,外披黑色長鎧甲,腰繫革帶,足蹬高腰綉花靴,左袖挽起,手向下張開,右手向上作指引狀,頭隨手指轉向,目光堅定,風度翩翩,表現的是一位引領步兵隊伍的校士正在發出行動號令時的形象。步兵俑中有體型瘦小免胄者,頭髮梳於腦後結髻,並用紅色彩巾束縛,前額突出,類骨較高,雙唇厚實,頭髮盤結於腦後,身着紅色外衣,足穿芒鞋,執戟持盾,排列在方隊的前列或外圍。收藏單位的研究人員將之定名爲賨人兵俑〔八一〕。賨人係巴人一支,『天性勁勇,初爲漢前鋒,陷陣,銳氣喜舞』。劉邦爲漢王時,曾與閬中人范目『爲募發賨民,要與共定秦』〔八二〕。賨人兵俑出現,表明當時製作這批兵馬俑時,有對來自不同地域士兵形象進行刻畫的具體要求。兵步俑中簿書俑的形象也很生動,頷首,神情專注,雙手置於胸前,作執筆持简記事狀。表現不同地域、不同職能士兵的形象,應遵循了當初製作模具前的一個既定的設計方案,而與陶工即興創作無關。

楊家灣兵馬俑在造型及製作工藝上有創新。騎兵俑人馬一體,即由燒製後的騎俑與陶馬兩個部分組合而成的,不同於秦兵馬俑中那種騎俑牽陶馬的造型。置於陶馬上的騎俑衹塑出腰以上部分,腰以下的臀部和雙腿部分浮塑在鞍韉上和陶馬的兩脅。這種造型手法與後來陽陵的騎馬俑也不儘相同。陽陵的騎馬俑使用陶、木兩種材料,馬爲木製,騎俑爲木臂陶身,呈跨騎狀的雙腿與軀幹一體,造型及製作工藝直接受同代木製騎馬俑的影響。近年在江蘇泗陽大青墩泗水國王陵、四川綿陽雙包山漢墓都出土了木製騎馬俑,與陽陵出土的木臂陶身騎俑的造型樣式完全一致。相比之下,楊家灣騎兵俑不僅是一種創新樣式,而且在工藝上也有一定的長處和優點,它既消除了騎俑跨騎的雙腿在燒製前後易折損的弊端,又便於製作,並適合大批量地産出。

楊家灣兵馬俑的彩繪也很有特色。戰馬的套頭、繮繩及鞍韉上的圖案,騎俑和兵俑鎧甲的穿連、戰袍上的錦緣、盾牌上的裝飾紋樣等,都是通過彩繪綫條來刻畫和表現的,從而使形與色相得益彰。

近年由公安部門收繳的長陵陪葬墓兵馬俑,重要的有兩批,它們分別被陝西歷史博物館和漢陽陵陳列館收藏。前者收藏的是一九九一年被盗掘的一批步兵俑〔八三〕,後者收藏的是二〇〇三年被盗掘的一批騎兵俑(圖三〇)〔八四〕。步兵俑高四八厘米左右,身着黑色寬邊的紅色短襦,腿紮至膝的線色行縢,雙手作執戟持盾狀。其臉型都比較寬,身體粗壯,形象威武,但造型缺少變化,製作工藝水平不高,可能是西漢早期作品。騎兵俑製作十分精緻,高三一厘米至三七厘米,造型樣式和製作工藝與楊家灣騎兵俑相似,但其體量要小些。騎兵持繮執銳,器宇軒昂;戰馬有棗紅、青灰兩種,形體矯健,鞍韉上裝飾的多種紋飾,用硃紅、石緑、黑、白、橘黃等色繪製。它們很可能表現的是一支騎兵儀仗隊,亦屬於西漢前期作品。

惠帝安陵十一號陪葬墓位於咸陽市東郊的狼家溝,西距安陵兩千米處,亦稱狼家溝漢墓。一九五〇年,考古人員從該墓被損毀的西北角出土數十件陶俑,另外還有一些陶馬。它們中的大部分爲陝西歷史博物館收藏。這批陶俑中不乏精彩之作,例如立射俑,雙腿分開呈丁字形,上身後仰,左臂高揚,右臂屈舉,握拳,作射擊狀;遞物俑,着交領右袵紅色戰袍,足蹬方口履,雙臂彎曲平伸,作遞物狀;樂舞俑的姿勢更優美,其中一件身着緑色長袍,右臂向後甩,左臂向前擺動,腰肢彎曲,舞步輕盈。除此之外,還有身着喇叭口形曳地長袍的男立俑,或持物,或攏袖,表現的都是侍從者的形象。二十世紀八十年代初,咸陽市博物館對這座陪葬墓進行勘察,發現從葬坑圍繞墓坑一周,並用條磚壘砌,估計坑中所埋陶俑和陶塑動物總數在三千件以上。考古人員清理了南部中段九米長的部分,出土步兵俑八十四件,陶塑家畜(猪、牛、羊)一百九十四件〔八五〕。其中,步兵俑高四五厘米左右,頭髮中分,向後梳成髮髻,身着長襦,披甲衣,腰間繁帶,腿紮行滕,右手屈舉,左手握拳下垂,造型樣式與楊家灣的步兵俑相近,衹是體量稍小些。

與楊家灣兵馬俑坑不同,狼家溝從葬坑並非純粹的兵馬俑坑,出土的陶俑中有執戟持盾的步兵俑、表現軍旅活動的樂舞俑和反映家居生活的侍從俑,以及大批陶塑家畜,題材内容可謂豐富多樣。這表明,西漢前期長安陪葬墓的墓俑題材和内容正發生着比較大的變化。

五 用作器座的陶翼獸

長安地區出土的西漢陶塑動物也比較重要。除陽陵、安陵陵園出土了數量衆多的陶畜禽外,在其他一些墓葬中,還零星出土有陶翼馬、陶翼獸、陶駱駝、陶鴻雁等。大批量的隨葬陶塑動物,在同時期的其他地方都没有出現,這不能不說是長安陵墓陶塑藝術的一大特色。在衆多陶塑動物中,出自長安城周邊的一些小型墓葬的陶翼獸備受學術界的關注,並將其作爲外來有翼神獸影響問題進行討論。它們主要有以下幾批:

紅廟坡陶翼獸:一九七九年在西安市蓮湖區紅廟坡村(織襪二廠)的一座西漢早期墓葬中出土,共兩件〔八六〕。同墓還出土有陶編磬、編鐘(有甬鐘和鈕鐘,圖三一),以及瑟、倉、熏等。這兩件陶翼獸吻部長而扁闊,雙眼圓睁並向前突,細長雙耳向後平伸,兩脅飾翼,羽毛展開,長尾上揚,尾端如刀,前肢伏卧,後肢蹬伸,呈振翅欲飛狀,脊背前端有承插器物的長方形孔洞。通體施有粉彩,出土時脫落。

馬乎沱陶翼獸:一九九一年西安市北郊未央宫鄉馬乎沱村(製鍋廠)漢墓出土,屬收繳文物,墓葬情况不詳〔八七〕。它的胸部長而扁,鼻端肉角翹起,鼻孔在肉角兩側,雙目圓睁,眉弓突出,兩脅飾長翼並收於背部,前肢伏卧,後肢蹬起,頸背交接處有方形插座。通體施彩,殘留白底紅彩。

范南村陶翼獸:范南村(西北醫療設備廠福利區)漢墓羣位於西安市北郊龍首塬北坡,從一九八八年到一九九二年,考古人員在這裏共發掘漢墓二百一十餘座,多數爲西漢早期墓葬。在編號M92墓中,出土有陶翼獸兩件、陶鳳烏龜座兩件,陶翼獸旁邊有陶編鐘和陶磬,陶鳳烏龜座旁有陶編磬;在編號M120墓中,出土陶翼獸兩件、陶鳳烏龜座兩件,陶翼獸旁邊有陶編鐘,陶鳳烏龜座旁邊有陶編磬〔八八〕。兩墓四件陶翼獸的造型樣式均與馬乎沱陶翼獸相同。

十里舖陶翼獸:一九九〇年在西安市北郊譚家鄉北十里舖村西漢早期墓出土,共四件〔八九〕。吻部較短,張口露齒,吐舌,額上有肉角,額下垂鬚,面頤與耳朵相合一起,大眼居其中,兩脅飾雙翅並收攏於臀部,長尾折舉,頸背處有方形插座,通體施彩。同墓出土的還有陶磬、陶編鐘等。

以上四個出土地點的陶翼獸呈現出三種造型樣式,馬乎沱和范南村的合爲一式,紅廟坡和十里舖的各爲一式,它們之間的主要差異表現在頭部、羽翼和尾巴上。但諸獸也有一些共同特徵,如額上有肉角,額下有垂鬚(紅廟坡的除外),兩頤寬(十里舖的除外),耳朵細長,前肢屈伸,後肢蹬踞。另外,它們的頸背處都置有插孔或插座,與紅廟坡、范南村、十里舖陶翼獸同時伴出的還有陶編鐘(鍾)、編磬。針對范南村陶翼獸,考古研究人員提出疑問:『參照曾侯乙墓内作爲磬架的兩什銅怪獸,漢代早期的這些翼獸爲編鐘和編磬的支架座子是没有問題的。疑問是爲何在墓中要隨葬這種造型的獸俑?』〔九〇〕。

懸掛編鐘和編磬的支架主要由筍(橫梁)和虡(同鐻,立柱)兩部分組成,而用作虡的座子(趺)可視爲虡的部分。重視鐘磬筍虡裝飾是先秦以來禮樂制度的要求及表現,《考工記·梓人爲筍虡》在這方面有經驗總結,篇中專門講述了用『臝』『羽』『鱗』三種類型的動物形象來裝飾筍虡的道理。劉敦願結合實例對這篇文獻進行了解讀〔九一〕,對我們認識陶翼獸用作編鐘和編磬筍虡座子的問題有一定幫助。此錄文獻的其中一段:

厚唇弇口,出自短耳,大胸耀後,大體短脰,若是者,謂之臝屬。恒有力而不能走,其聲大而宏。有力而不能走,則於任重宜;大聲而宏,則於鍾宜。若是者,以爲鐘虡。是故擊其所懸,而中其虡鳴。銳喙決吻,數目顅脰,小體騫腹,若是者,謂之羽屬。恒無力而輕,其聲清陽而遠聞,於磬宜。若是者,以爲磬虞。故擊其所懸,而由其虡鳴。

文中的『羽屬』泛指鳥類,臝同倮(裸)。關於『臝屬』,『謂虎豹貔螭,爲淺毛者屬』(《考工記》鄭玄注),但也包含着人,人爲『倮之蟲三百六十』(《大戴禮記·易本命》)之一〔九二〕。早期用人物形象裝飾鐘虡的例證較少(文獻記載有秦代的鐘虡銅人,出土實物有湖北隨州戰國曾侯乙墓的鐘虡銅人),大多數爲鳥獸形象,即『羽屬』的鳥類和『臝屬』中的獸類。舉例如下:

其一,戰國早期曾侯乙墓出土的鴛鴦形漆盒腹下兩側各繪有圖,其中一幅爲撞鐘擊磬圖。在這幅圖中,鐘、磬分層懸掛,虡部爲鳥獸合體形象,長頸,圓眼,口銜筍端,上唇翹起,前肢向前屈,後肢蹬踞。

其二,曾侯乙墓出土編磬一架,虡部爲一對有翼神獸(圖三二),蛇首,鶴頸,龜的身和足,尾短而扁,雙翼平張,像似『鱗屬』『臝屬』『羽屬』三類動物的複合形象。

其三,成都百花潭出土的戰國銅壺上鑲嵌着宴樂攻戰内容的圖像,圖中編鐘編磬一架,筍部以『鱗屬』爲飾,虡部爲融入『臝屬』的一對大鳥形象(圖三三,上),彎頸挺胸,器宇軒昂。

其四,河南輝縣戰國晚期墓葬中出土一件刻紋銅奩(殘),腹部有一組樂舞圖像。位於建鼓之右的是一架編鐘,虡部作獸形(圖三三,下),口大張,鼻端肉角翹起,屈頸挺胸,尾巴高舉,前肢前屈,後肢蹬踞,是爲『臝屬』。

戰國時期鐘虡、磬虡上裝飾的這些動物形象,與西安出土的西漢陶翼獸之間明顯存在着傳承關係。前者的一些造型特徵,如張口、鼻端肉角翹起、前後肢屈伸與蹬踞的姿態,以及它們融合『鱗屬』『臝屬』和『羽屬』的做法,都在後者造型上得以繼承。長安的這批陶翼獸雖爲喪葬而專門製作的樂器支架座子,但其内在含義不失傳統禮樂器物裝飾之理念。在紅廟坡、范南村(M92)和十里舖的墓葬中,與陶翼獸同時伴出的還有陶編鐘和陶磬,證明這兩種樂器原來共同懸置於一個支架上。我們推測,用作鐘磬支架座子的陶翼獸,造型上融合『羽屬』和『臝屬』的形象特徵,功能上可能兼有裝飾磬虡和鐘虡的意義,在它們身上或許保留着早期創作有翼神獸的最初動機。

長安的這批陶翼獸都是樂器支架的座子,皆爲西漢早期的作品。在此之前,戰國早期曾侯乙墓的翼獸形青銅磬虡,爲多個屬類動物的複合形象,承接編磬的虡座設計在翼獸的頭頂上。出自戰國中山王墓東庫和西庫的四件錯銀青銅翼獸,其背部的前段呈人字坡形,顯然是爲承托某種器物而作的專門設計,判其爲器座大致不誤。西漢劉勝墓出土的青銅對獸形飾(有翼神獸),亦用於器座。由此看來,用作裝飾器物座子,特別是裝飾鐘磬支架座子,是中國早期有翼神獸的一個重要功能。又據《舊唐書·音樂二》記載:『樂懸,橫曰簨,竪曰虡。飾簨以飛龍,飾趺以飛廉,鐘虡以摯獸,磬虡以摯鳥,上列樹羽,旁垂流蘇,周制也。』出土實物與文獻互證,可知長安的這些陶翼獸稱名飛廉,而用這種神獸裝飾鐘磬支架座子的規制由來已久。

六 霍去病墓石雕羣的幾個問題〔九三〕

在中國古代紀念性大型雕塑藝術中,霍去病墓石雕羣的創作年代最早,造型風格古樸生動,氣魄深沉雄大,名享中外。自二十世紀初開始,這組羣雕就備受中外美術史家和文博專家的關注,成爲研究中國早期陵墓雕塑藝術和漢代大型石雕藝術的重點。大致說來,早期的國外研究者,着力於探討這些作品受域外藝術風格的影響問題,如巴比倫或斯基泰的影響〔九四〕。而國内的學者討論的重點,集中在石雕羣的題材内容、主題思想、循石造型的藝術風格和渲染象徵對象祁連山的環境等方面〔九五〕,近年來纔有研究人員開始關注它們的造型源流,以及參與這項雕造活動的工匠問題〔九六〕。這裏,我們試從這組大型羣雕的佈局狀况、題材與主題、造型源流、文字題銘等方面入手,對其問題進行再次梳理和討論。

(一)佈局狀况

現在陳列在霍去病墓前和墓側東西兩廊的十八件作品(包括四件文字刻石),它們的先前位置分别在墓地、墓頂和封土斜坡三個地點。二十世紀初期,外國學者如法國色伽蘭(V.C.Ségalen)、美國比肖(C.W.Bishop)、日本足立喜六和水野清一踏察霍去病墓〔九七〕。大約從三十年代開始,到建國初期,我國學者馬子雲、滕固、王子雲、顧鐵符、陳直等人相繼造訪此處(圖三四),並撰寫研究論文行世。其中,馬子雲對當時(一九三三年冬)發現的十二件作品,即立馬、躍馬、卧馬、石人、人與熊、伏虎、卧牛、怪獸吃羊、石蛙和兩件石魚作了比較詳細的現場記録〔九八〕。自一九五七年以來,當地的文博考古人員又在封土周圍新發現六件作品,即卧象、石蟾,以及『平原樂陵宿伯牙霍巨孟』和三件『左司空』文字刻石〔九九〕。這些材料都十分重要,是我們推定這組羣雕原來佈局狀况的重要依據。此將有關情况作如下梳理:

據馬子雲記錄,在墓地發現的作品共七件:

立馬(馬踏匈奴),在墓南清代石碑前稍偏東。石碑爲乾隆四十二年(公元一七七七年)興平縣知事顧聲雷立,陝西巡撫畢沅書。

躍馬,在封土腳下東南,馬頭嚮東(圖三五)。

卧馬,在墓地東南角,馬頭嚮西。

石人(人與獸),在墓東路旁東側。

人與熊,在墓地東北角空地,頭向南倒置。

伏虎,發現時在躍馬之東,頭嚮西。此石曾没入土中,一九三一年當地小學建圍墻時由墓地東南角處掘出。

野猪,在墓地西北角空地上。早在二十世紀初,此石讓當地鄉民移走,用作土榨油設備上的重壓石。日本水野清一調查時,它還在爲鄉民所使用,以後民國政府保護這批石雕,纔將它運回墓地,放置在墓地西北角的空地上。

據馬子雲記錄,在墓頂發現的作品共三件:

石魚(鯨,兩件),置於墓頂小廟前空地上(圖三六)。

石蛙(龜),在墓頂小廟的廟臺下,作爲上廟臺之墊腳石。

在封土斜坡上發現的作品共七件:

卧牛,據馬子雲記錄,這件作品在封土東面中腰的一平坦處。

怪獸吃羊(母牛舐犢),據馬子雲記錄,這件作品在封土東面中腰的一平坦處,相隔卧牛兩丈許。

卧象與石蟾,一九五七年陝西省文管會人員發現。這兩件作品應在封土斜坡上,但具體方位不詳。

『平原樂陵宿伯牙霍巨孟』文字刻石(圖三七),一九五七年陝西省文管會人員發現。發現時這件作品在封土斜坡上,但具體方位不詳。

『左司空』文字刻石三件(圖三八),一大兩小。一九五七年陝西省文管會人員先發現一件大的;一九八七年和一九八九年,茂陵博物館人員先後發現兩件小的,發現時這兩件作品在封土南側及柏樹旁。

馬子雲認爲:『霍墓與各石雕,自漢至明初,大約完整無損。以後至嘉靖年地震,墓上竪立之薄而高者,即傾倒墓下,厚而大者仍在原處。如石馬(立馬)、初起馬(躍馬)、卧牛、蝙蝠(石蛙)等均爲原置之處;卧虎、卧馬、殘野人(石人)、野人抱熊(人與熊)、卧豕(野猪)等均由原處傾倒於墓下;異獸食羊(怪獸吃羊)在原處置。霍墓石刻由此損壞過甚,鄉人亦不重視,故隨意破壞。後至萬歷年,在墓頂與墓之東北腳下,建立二小廟,廟前之二石魚,可能是建築好廟以後移去。卧豕被鄉人搬移使用,可能亦是此時之事。』〔一〇〇〕他對這組羣雕原來佈局狀况的初步推測,有合理之處,但還需要作進一步分析論證。

先說墓前的一組作品。

唐司馬貞《史記索隱》引姚氏語:『冢(霍去病墓)在茂陵墓東北,與衛青冢并。西者是青,東者是去病。冢上有竪石,前有石馬相對,又有石人也。』《漢書·衛青霍去病列傳》顔師古注:『(霍去病墓)在茂陵旁,冢上有竪石,冢前有石人馬者是也。』顧鐵符撰文說,《史記索隱》中所稱的姚氏,可能是南朝時期陳代的姚察(公元五五三至六〇六年),他曾著有《漢書訓纂》三十卷,今佚傳。據《陳書·姚察傳》記載,他曾出使北周,到過關中渭水一帶,寫有《西聘道里記》,故他所言霍去病墓前一組石雕及其佈局狀况,可能經過實地踏察所獲,並非虛語〔一〇一〕。而顔師古的注釋,像是姚察語的轉録,未必是實地踏察結果。根據《史記索隱》釋文,再聯繫馬子雲對當時已發現的十二件作品位置的記録,佈局在墓地東部的這組石雕大約由立馬、躍馬、石人、人與熊等組成,石馬在前,石人居後,並且按照『相對』的形式進行擺放。從形制上看,立馬和躍馬都具有在墓前立置的可能性,且其形體大小接近,對稱性特徵比較明顯。石人和人與熊亦具有『相對』列置的性質,它們高度相當,造型上又有許多相似之處:石人鼓腹,右臂舉至胸前,這些特點在人與熊石雕中都有表現。但問題是,這兩件作品的下端均未鑿出平面,作站立列置的可能性比較小。

除立馬外,躍馬、石人、人與熊三件作品發現時都在墓地東部。我們推測它們原來的位置就在這一區間,而立馬應當是清代立碑時從墓地東部遷移到墓南的,用作配飾墓碑。這組羣雕被安排在墓地東部,與茂陵封土以及整個陵區的朝向是相一致的。秦始皇陵墓面東,漢承秦制,位於渭水以北的西漢諸陵都是面東的,武帝茂陵亦無例外。田野調查表明,現已確定的茂陵陪葬墓中,除李夫人墓列於西北部外,包括衛青、霍去病、霍光墓等在内的將侯墓,皆佈局在帝陵封土以東〔一〇二〕。據新近鑽探調查所獲材料,霍去病墓的墓道朝北。調查簡報云:『(茂陵)司馬道南側是主要陪葬區,共包括霍光墓在内的十二座墓葬,墓道以南向爲主;司馬道北側有陪葬墓七座,墓道以北向居多,其中包括衛青、霍去病、上官桀等名臣的墓冢。衛青、霍去病墓的墓道均朝北。』〔一〇三〕經鑽探,霍去病的墓道位於封土北面偏東位置,長三六米。西漢諸陵陪葬墓的朝向情况比較複雜,並無統一定制,如位於茂陵司馬道東端南側的霍光墓,墓道是朝東的。類似的情况在茂陵其他陪葬墓中亦有表現〔一〇四〕。再如位於咸陽楊家灣的長陵四號、五號陪葬墓,墓道先朝東,然後又分别折向南與北。所以,我們尚不能簡單地用墓道的朝向來推定霍去病墓的朝向及其墓前羣雕的方位。另外,考古人員還在霍去病墓的封土南面偏東處發現一座陪葬坑,坑寬六·五米,伸出封土外面一三米;封土西面二三米處有一南北向的陪葬坑,坑長七四·八米,寬三至四米〔一〇五〕。已發掘的陽陵南區的從葬坑皆爲南北向,坑中的武士俑、騎馬俑及木車馬多作面東排列〔一〇六〕。推想霍去病墓的從葬坑中墓俑和車馬的擺放方向不會例外。霍去病墓的封土底邊南北長一〇一·五米,南寬五六·七米,北寬五八·四米〔一〇七〕。南北邊長大於東西邊長,面東的可能性極大。又據陳直收集的資料,在霍去病墓地曾出土有『泱茫無垠』『屯澤流池』『光*(左白右龠)擊宇』等文字瓦當,相同的瓦當在霍光墓附近也有出土(圖三九)〔一〇八〕。據文獻記載,霍光去世,宣帝下令『起冢祠堂』,後來霍光之子霍禹襲位博陸侯,霍光妻霍顯『盛飾祠堂』〔一〇九〕。由此來判斷霍去病墓建有祠堂一類建築,大致不誤。現已探明,『茂陵的寢園遺址位於茂陵陵園外的北部偏西處,同陵園相連』〔一一〇〕。霍去病墓的北部偏東處有墓道,故推測該墓的祠堂大約設置於東部,而墓地東部和封土上的石雕羣與之配合協調,共同烘托出霍去病墓紀念性的主題意義。

再說墓頂和封土斜坡及周圍的一組作品。

發現於墓頂有石蛙(龜)及兩件石魚。馬子雲認爲,石蛙在原置處,而兩件石魚可能是明代建廟時從其他地方移去的〔一一一〕。但是,這兩件石魚的形體都比較小,外觀又呈條石狀,在墓地上不具有列置性,推測它們的原置處大約就在墓頂,並與石蛙(龜)構成一組有既定象徵含義的羣雕。

在封土斜坡及周圍發現的八件作品中,四件係文字刻石,其餘四件分別是卧牛、怪獸吃羊、卧象和石蟾。卧牛和怪獸吃羊的形體都特别巨大,不易挪動,故發現處即其原置處。在封土斜坡上發現的還有卧象和蟾,但其所置方位不詳。發現於墓地東部的卧虎,以及早年被常地鄉民移走後又歸還回來的野猪,它們的形體都比較小,與墓前形體碩大的石馬、石人不匹配,而且在題材内容方面也很難與它們形成一體。所以我們判斷,這兩件作品的原位置都不會在墓地,而是在封土斜坡上。卧馬發現時雖在墓地東南角,但它作伏卧式,與立瑪和躍馬不相匹配,原置處不會在墓地上,很可能也在封土斜坡上。在霍去病封土斜坡上列置的石雕動物,差不多都是卧姿,形制比較統一,這或許是當時有意而爲所致。

值得注意的是,卧牛和怪獸吃羊置於封土斜坡的東面,間隔距離衹有兩丈許;伏虎、卧馬發現於墓地東部。所以,即使考慮到自然擾動因素,例如經過長年雨水衝刷,以及明代嘉靖年間關中大地震,這些石雕移位前的位置也衹能在封土斜坡的東部,不會在其他區間。再從藝術視覺經驗方面觀察,用形體相對較小、數量較少的石雕作品去配飾體積龐大的墓冢,客觀上也要求它們被集中佈局在一個方位或區間,從而滿足觀者的視角可能『掃描』到的範圍。更何况列置於墓地東部的石馬和石人主體性羣雕,也需要它們作空間上的協調配合。

(二)題材與主題

元狩六年(公元前一一七年),抗擊匈奴名將霍去病逝世,年僅二十四歲。爲表彰和紀念這位戰功卓著的年輕將領,漢武帝爲他舉行了隆重的葬禮,詔令隴西、北地、上郡、朔方、雲中等五屬國鐵甲軍爲其送葬,『軍陳自長安至茂陵』,並且『爲冢象祁連山』〔一一二〕。舉世聞名的霍去病墓石雕羣大約於當年或此後數年内雕刻完成。

關於這組大型石雕羣的題材與主題,可分墓地、墓頂和封土斜坡三組來進行討論。墓前一組有石馬、石人。其中,立馬是一件紀念碑式的作品,表現一匹器宇軒昂的戰馬形象,其腹下仰卧一位頭披長髮、頷下垂鬚、手持弓箭、腳穿長靴者(圖四〇)。從圖像學的角度看,人物處於動物軀體之下,具有動物所代表一方取得勝利、人物所代表一方處於失敗中的象徵含義。所以,作爲戰馬的立馬形象,在當時具有深刻的現實意義,它不僅是正義的化身,同時也是國家强大軍事力量的代表,以及戰爭與和平思想的體現。立馬高一六八厘米,體量並不大,是羣雕中唯一作站立姿態的作品,由於它的腹下有手持武器挣扎的失敗者作對比和襯托,因而顯得特别偉岸和高大,成爲羣雕中的主體性作品。躍馬呈騰躍而起的狀態,它以突出力量瞬間爆發之美,謳歌將士浴血沙場的英雄主義精神,顯示國家軍隊抗擊侵略的決心和信心。它的外形與石坯料融爲一體,使其軀體顯得更加堅固、穩定和博大。躍馬高一五〇厘米,長二四〇厘米,體量雖不算宏大,但氣勢非凡,它與立馬相對而列置,亦屬於紀念碑式的作品。

人與熊石雕塑造一位與熊格鬥的猛士形象。搏熊者頭披髮,深目直鼻,大嘴裂開,露齒,雙手如鉗,腰間繫窄帶,腿向後屈,似作跽坐狀(圖四一),其造型與同時期立置在昆明池畔的牽牛、織女石像相異。另一件石人,頭後仰,雙目立而圓睁,直鼻,張口露齒,懷中抱物,臂粗掌大,下巴處和左手均有殘損,其原狀與人與熊石雕相近。收藏單位的研究人員指出,人與熊石雕是對環境的描寫,爲了表現祁連山深處險象環生、危機四伏的形勢;石人描寫的是被繳械後的匈奴形象〔一一三〕,等等。我們認爲,猛士徒手搏擊野獸,是西漢時期皇家校獵活動中的經常性項目,這兩件作品所表現的題材及内容應當與這一活動項目有關。

西漢帝王每年冬季都要在長安郊外舉行大規模的校獵活動,『爾乃盛娛游之壯觀,奮泰武乎上囿。因兹以威戎誇狄,耀威靈而講武事』〔一一四〕。校獵既是游樂和軍事訓練,又可向戎狄炫耀武功,顯示西漢帝國的聲威。關於校獵活動中猛士博獸情景,司馬相如《上林賦》、班固《西都賦》和張衡《西京賦》中都有精彩描寫。如《上林賦》:『生貔豹,搏豺狼。手熊羆,足野羊。』《西都賦》:『爾乃移師趨險,並蹈潛穢。窮虎奔突,狂兕觸。許少施巧,秦成力折。掎僄狡,扼猛噬。脱角挫脰,徒搏獨殺。挾師豹,拖熊螭。拖犀犛,頓象罷,曳豪羆。』辭賦不免有虚語和誇張的詞匯,但勇士博獸則應該是當時真實的事情。在西漢銅器上的彩繪作品中,也有類似的題材表現。廣西貴縣羅泊灣一號漢墓出土的漆繪銅盆,外壁繪一組連貫的故畫,其中有表現猛士搏獸的圖像(圖四二)〔一一五〕。在漢畫像石上,人與猛獸相鬥的情景多見,僅南陽漢畫像石中就有幾十處,如鬥虎、鬥牛、鬥犀等。據《三輔黃圖》卷五記載,長安上林苑中有『射熊觀,在長楊宫』。楊雄《長楊賦·序》云:『以網爲周阹,縱禽獸其中,令胡人手搏之,自取其穫,上親臨觀焉。』胡人手搏禽獸成爲天子游樂觀賞的一個活動内容。據記載,漢武帝壯年時曾有過與猛獸搏鬥的經歷。總之,從西漢帝王校獵活動以及向戎狄炫耀武功方面來理解人與熊、石人所表現的題材内容,應該不會有偏誤。霍去病墓是漢武帝茂陵的一個組成部分,將人與熊、石人置其墓前,意在通過塑造校獵活動中猛士博獸形象,來爲帝王和國家耀武揚威。它們與立馬、躍馬一起,共同烘托出戰爭與和平的紀念性主題。

祁連山曾經是年輕將領霍去病抗擊匈奴並取得決定性勝利的地方,而用墓冢象徵祁連山,並在封土上放置巨石,是對英雄的一種特殊紀念方式。建築藝術表達象徵含義的方式有二:一是追求『圖式』上與象徵對象同構或契合,二是在第一種方式的基礎上,再增加提示說明。墓冢(封土)作爲陵墓建築的一個類型,當然不會例外。本案霍去病墓採用的是第二種象徵方式,即通過在墓冢上列置石雕作品,對其象徵的對象——祁連山作進一步提示與說明。

在霍去病墓的羣雕中,發現於墓頂的石蛙和兩件石魚都屬於水族動物題材。林梅村認爲:『漢代祁連山非今甘肅祁連山,而是唐代祁羅漫山(今新疆巴里坤山)。巴里坤山頂有湖,漢代稱「蒲類海」,今稱「巴里坤湖」。那麼霍去病冢上列石魚石蛙似乎寓意着祁連山蒲類海中魚蛙。』〔一一六〕從造型上看,兩件石魚都衹刻畫了頭部,圓眼,扁長嘴,環形鰓(表現手法與陽陵陪葬墓出土的陶魚一致),魚身呈矩形,略去了魚尾,很可能表現的是鯨魚形象;石蛙(龜)的形制如磐石,背及腹平展,衹是在巨石的一端突出部位上刻出細小的嘴、眼、耳,完全是龜的造型特徵,或說它刻畫的就是一隻靈龜形象。在戰國秦漢的美術題材中,鯨和龜都被視爲祥瑞之物,同歸屬於海上神山圖像系統。湖南長沙子彈庫出土的戰國人物馭龍帛畫和馬王堆漢墓出土的銘旌中,都繪有這類水族動物的形象。在長安,它們又都是皇家園林裝飾雕塑中的經常性題材。如元狩三年(公元一二〇年),漢武帝發謫吏鑿昆明池,池之北水道的兩岸立置牽牛、織女石像,以法天象。又據《西京雜記》卷一記載:『昆明池刻石爲魚,每至雷雨,魚常鳴吼,鬣尾皆動。』《三輔黃圖》卷四引《三輔故事》曰:『(昆明)池中有豫章臺及石鯨,刻石爲鯨魚,長三丈。』石鯨亦爲象徵天河的祥瑞之物。在昆明池西岸,今西安市長安區馬營寨出土一件石鯨,用火成岩雕成,刀法簡潔,風格粗獷,漢代石刻特徵明顯。其體短而渾圓,長一六〇厘米,最大直徑九六厘米,頭部刻出眼睛,尾部稍彎曲,鯨體鱗紋仍然依稀可辨〔一一七〕。長安太液池在建章宫前殿以北處,池中築壘神山和漸臺(圖四三),並刻置石鯨和石龜之屬。《史記·孝武本紀》:『(前殿)北治大池,漸臺高二十餘丈,名曰泰(太)液池,中有蓬萊、方丈、瀛洲、壺梁,象海中神山龜魚之屬。』《史記索隱》引《三輔故事》云:『殿北海池北岸有魚,長二丈,廣五尺,西岸有石龜二枚,各長六尺。』《三輔黃圖》卷四引《漢書》曰:『(太液池)刻金石爲魚龍、奇禽、異獸之屬。』太液池除置石鯨、石龜外,還有其他石雕動物,這些事跡在《漢書·郊祀志》及《西都賦》《西京賦》中均有記載。一九七三年,考古人員在今西安市三橋鎮高堡子村西發現一件長近五米的大型石魚,其形如橄欖,僅在頭部刻出魚眼,被認定爲當年太液池中的石鯨〔一一八〕。刻置石鯨是對傳說中的海中神山的模擬,以表達長生不死的願望,其做法可追溯到秦代〔一一九〕。而池中列置石龜的意圖,源自靈龜背負蓬萊神山在海中而舞的傳說〔一二〇〕,亦屬於海中神山圖像系統。霍去病墓的石魚、石蛙(龜)與昆明池、太液池的石鯨、石龜,同屬於漢武帝時期所雕造,時代風氣使然,它們的造型風格不僅相近或相同,而且在題材含義方面亦有共通之處。因此,發現於霍去病墓頂的這兩件石魚,很可能表現的是鯨;而所謂的石蛙,無論從造型上觀察,還是從它與石鯨的配置方面作分析,它都不會是蛙的形象,應當是一隻靈龜(圖四四)。另外,在霍去病墓冢先後發現三件『左司空』文字刻石。最先發現的一件被後人鑿殘,一端尚留有鑿槽,『左司空』三字刻在側面。從殘件推測,這件文字刻石的原來形狀和大小均與石蛙(龜)接近,亦屬於循石造型,它很可能也表現的是一隻靈龜形象,與石蛙(龜)相對列置,並與太液池西岸列置『石龜二枚』規制相合。總之,石魚和石蛙(龜)列置在墓冢上,意在提示說明,霍去病墓象徵的祁連山是一座像太液池中蓬萊三島那樣的神山或僊山。

戰國秦漢時期,伴隨着對山海的大開發,以及神話傳說與巫術逐漸演變爲一種宗教信仰,一些自然山脈或山峰成爲人們崇拜的對象和祥瑞的象徵。巫鴻認爲,漢代神山的内容構成有兩個來源:『一個是從漢代以前的信仰繼承下來的』,如燕、齊、楚等地區曾經流行的;『另一個來源是漢代現實生活本身』,如漢武帝時軍事擴張的勝利帶來『殊方異物』以及由此激發的藝術想像〔一二一〕。除此之外,神山的内容構成中,還應當包括表現軍事訓練及炫耀武功的校獵活動題材。西漢神山概念下的祥瑞圖像,内容異常豐富,其特點是表現動物及校獵題材。具有代表性的作品可舉河北滿城劉勝墓的錯金博山爐(圖四五),爐盤和爐蓋鑄成錯落有致的山巒狀,峰巒間點綴虎、豹、熊、猿等野獸和花草樹木,另外還有狩獵的場面;竇綰墓的騎獸人物博山爐,爐蓋分兩層,上層鑄成雲霧繚繞的山巒形,山間刻畫有猛虎噬羊、人獸搏鬥、人牽牛車,以及虎、熊等猛獸形象,下層一圈飾龍、虎、朱雀、駱駝等。其他作品如河北定縣三盤山、朝鮮平安南道大同江畔漢墓中出土的西漢錯金銀車飾上的動物紋,山西右玉出土的河平三年(公元前二六年)鎏金銅尊、鎏金銀銅尊(圖四六)上的動物紋,以及各地出土的漢代陶製品上的動物紋等,都是當時祥瑞思想彌漫全社會並在藝術作品上的集中表現。從這個意義上講,我們更傾向將霍去病墓所象徵的祁連山作『去自然化』的理解,並視之爲一座充滿祥瑞物的神山或僊山,而不是先前許多研究者所說的渲染英雄當年征戰於山地的艱苦環境,有許多猛獸、野人出沒等等。

在霍去病墓的封土斜坡上還有七件石雕作品。其中,石雕卧象及卧馬所表現的題材,屬於『四面而至』的『殊方異物』。卧象的形制不大,頭部微微側轉,小眼露出狡黠的目光,個性特徵比較鮮明。《漢書·武帝紀》記載,元狩二年(公元前一二一年),『南越王獻馴象、能言鳥』。應劭曰:『馴者,教能拜起周章,從人意也。』陳直指出:『茂陵霍去病墓,於一九五七年掘出石象一,長鼻垂在左足之上,去病卒於元狩六年,墓石所刻,蓋即在本文所云之馴象對照寫真者。』〔一二二〕象是常時蠻夷遣譯使所致福貢,故視之爲祥瑞。武帝時宫廷樂詩《安世房中歌》(第十二章)云:『硙硙即即,師象山則。烏呼孝哉,案撫戎國。蠻夷竭假,象來致福。』李奇注曰:『象,譯也。蠻夷遣譯致福貢也。』霍去病墓冢上設置卧象即有此意。又據《漢書·武帝紀》記載,元狩二年,『馬生余吾水中』。應劭曰:『在朔方北也。』《漢書·禮樂志》記載,《郊祀歌》中『太一况』一首係『元狩三年(公元二一〇年)馬生渥洼水中作』。歌辭云:『太一况,天馬下,霑赤汗,沫流赭。志俶儻,精權奇,籋浮雲,晻上馳。體容與,迣萬里,今安匹,龍爲友。』蘇林曰:『籋音躡,言天馬上躡浮雲也。』因此,石雕卧馬很可能是按照當年出自余吾水或渥洼水的天馬形象創作的,列置在霍去病墓冢上亦表祥瑞。一般認爲,石雕卧馬表現的是戰馬休息後的一個瞬間:頭部上仰,一隻前蹄緊扣地面,另一隻則微微擡起,在警覺中即將起身,寓意在戰鬥中的警惕與準備。但仔細觀察,它的前肢作向前伸出狀(馬作卧姿時四肢應當内屈),並且又作了誇張處理與細緻的刻畫,或有表現其『籋浮雲,晻上馳』之意。

與前文討論的鯨、龜一樣,虎、蟾亦屬於神靈之物。漢代墓地上列置石虎,多用以鎮墓祛凶,如山西安邑杜村老墳的西漢石走虎〔一二三〕,但列置在霍去病墓封土斜坡上的石雕伏虎,則不會偏離羣雕的主題,其寓意則在祥瑞方面。石雕伏虎堪稱石虎作品中的傑作,它的吻部方闊,雙頤碩大,兩眼突出,長尾搭在背上,身上長條斑紋清晰而疏朗,神態威嚴而又神秘。虎是靈獸,作爲四神之一,制以西方,被視爲祥瑞之物。據《漢書·郊祀志》記載,宣帝時期的祥瑞有白虎。《宋書·符瑞志》云:『白虎,王者不暴虐,則白虎仁不害物。』在長安地區發現的西漢畫像磚瓦中,虎的形象並不鮮見。茂陵出土一方白虎紋空心磚(圖四七,上)〔一二四〕,白虎紋裝飾在空心磚的側面,可能用於陵園建築中的踏步。在甘泉宫遺址出土的一件模印空心磚,輪邊裝飾有相對的青龍、白虎紋〔一二五〕。在陝西咸陽市北二道塬發掘的三座空心磚墓,出土一大批四神紋空心磚,年代大約在宣帝到元帝時期,造型風格與茂陵四神紋空心磚接近〔一二六〕。這批空心磚原來用在陵園或其他祭祀性建築上,後來又用來構築墓葬。其中,白虎紋空心磚共有十件,造型手法分陽紋和浮塑,造型樣式有單虎和雙虎(圖四七,下),相嚮雙虎的中間還裝飾神樹或玉壁紋。在長安南郊的西漢晚期禮制性建築遺址,還出土有白虎紋瓦當〔一二七〕,當面白虎姿態威猛,充滿了靈動和韻律感,圖式堪稱經典。總之,在西漢時期,虎以西方之神靈而成爲祥瑞紋中的主要題材,多爲帝王陵園和祭祀性建築所採用。在長安地區西漢前中期的陵墓美術中,目前尚未發現用虎的形象鎮墓祛凶的例證。

石蟾利用一塊暗綠色的輝石岩雕成,闊嘴,有一排犀利的牙齒露出,尻後的長尾貼附在背部。蟾即蟾蜍、蝦蟆,戰國秦漢以來,蟾蜍一直被視爲神靈之物。它除象徵太陰——月亮之外,又有辟五兵、助長生、主富貴之功用。《抱撲子》(内篇)云:『肉芝者謂萬歲蟾蜍。』在西漢中期以後形成的西王母圖像系統中,蟾蜍常與於兔、九尾狐等神物伴出。在西漢晚期的墓室壁畫中,如洛陽卜千秋墓、淺井頭墓的墓室中,都晝有一隻蟾蜍拖着長尾,並與雲氣紋連接起來,以表現它在天界遨游的情景。霍去病墓列置的石蟾,屬於傳統祥瑞題材。

除『威戎誇狄』外,『漢代校獵是講武活動中進行的、具有軍事訓練性質的一項禮儀制度』〔一二八〕,並且成爲國家强盛、人民生活富足安寧的象徵。所以,校獵活動中獵取的對象如野兔、野羊、野猪、野牛、鹿、虎、熊等,又成爲祥瑞圖像中的重要題材和内容。霍去病墓的石雕野猪重點刻畫部位在其吻部和眼睛,吻部尖而長,深陷的雙眼呈三角形,野性十足。卧牛形制巨大,眼圓睁,鼻孔粗,雙唇肥厚,頭上雙角彎曲,軀體厚重。怪獸吃羊(母牛舐犢)採用一塊天然岩石依勢雕刻而成。收藏單位研究人員認爲,這件作品『刻畫了一個觸目驚心的生死搏鬥場面。怪獸爲一個龐然大物,顯得貪婪而兇殘,它正在吞吃一隻活羊,羊的一隻角尚在怪獸的嘴邊,小羊正在用盡力量作殊死的挣扎』〔一二九〕。但是從其形態上觀察,所謂的怪獸實際上是一隻長着彎曲雙角的食草類動物,形象類似牛或羊(圖四八)。表現動物厮打咬鬥多屬於草原藝術風格,並在金屬器物裝飾中表現突出(圖四九)。在我國北方草原發現的遺物中,表現這類題材的作品差不多都是虎、獅、熊等食肉動物及怪獸撕咬牛、馬、羊、鹿等食草動物;而以牛、馬、羊、鹿等食草類動物爲主體形象的作品,多表現它們舐護幼子的親昵關係。所以,應將怪獸吃羊定名爲母牛舐犢較妥。從列置位置上看,這件作品發現時興卧牛同處封土東面半中腰一平坦處,左右間隔距離僅五六米,原本與卧牛『相對』列置。

(三)造型源流

西漢時期是一個開放與進取的時代,初興的大型石雕藝術在宫殿(包括祭祀性建築)、園林、陵墓等建築裝飾方面都取得了顯著的藝術成就,呈現出多元性發展和融合外來文化的特點。在陵墓石雕方面,霍去病墓石雕羣的年代最早,之前無先例,屬於新的創制,並且呈現出若干草原文化風貌。因此,它的興起問題就一直受到學術界的廣泛關注。林梅村認爲:『石人石獸在中原突起,與歐亞草原文化,尤其是阿爾泰語系游牧人古代藝術不無聯繫。』又說:『霍氏墓前立石可能來自匈奴習俗。』『霍去病墓前帶有濃鬱草原藝術風格的石雕也許是匈奴下匠的作品。』〔一三〇〕

歐亞草原又稱亞歐草原,生活在這片廣袤土地上的游牧先民,留下了岩畫、墓葬、墓地石人和鹿石等文化遺跡。其中,墓地石人和鹿石在我國新疆和内蒙古地區有大量的遺存。據王博、祁小山等人的調查與研究,新疆早期石人(青銅時代、早期鐵器時代)主要分佈於阿爾泰地區(圖五〇)。其中,早期鐵器時代(公元前七世紀至漢代)石人的雕刻風格與斯基泰石人(指同期南俄草原石人,有手執角杯、佩劍,或有髭、雙乳等特徵)差異很大。它們的分佈範圍也有限,衹是相當於不大的一個部族領地而已。早期鐵器時代石人文化可統稱胡人(包括丁令人、呼揭、匈奴、月氏、堅昆等)文化,但其族屬大約是狄人分支丁令人,故可以認爲是丁令人一支的文化現象。而『從對匈奴本部族或民族的考古調查和發掘中看來,他們並没有在墓地立石人的習俗。』〔一三一〕參照他們的這些意見作推斷,霍去病墓設置石雕作品不會是承襲匈奴人的做法。據統計,霍去病墓還有巨型花崗岩石一百五十餘塊〔一三二〕,這些巨石原來都散置存墓冢上,屬於『爲冢象祁連山』工程的一個組成部分,其做法與長安太液池中堆壘神山一致,主要爲象徵對象作提示說明,與相傳匈奴人『嘗殺一人,則立一石』習俗無關。

霍去病石雕作品已發現的有十四件(不包括四件文字刻石),依據它們的基本形態,可劃分爲複合體類型與單體類型兩種。屬於複合體類型的有立馬(馬踏匈奴)、人與熊、石人(人與獸)、怪默吃羊(母牛舐犢)等;屬於單體類型都是動物題材,有卧象、卧馬、躍馬、卧牛、野猪、伏虎、石蟾、石魚(鯨)、石蛙(龜)等,它們當中除四件水族及兩棲動物外,一件食肉動物和五件食草動物皆作伏卧姿勢,而這種造型樣式看上去與亞歐草原金屬器物上裝飾的動物紋多少有些相似的地方。

如前所述,早在二十世紀初就有國外學者對霍去病墓石雕受外來文化影響問題發表意見。比如說立馬(馬踏匈奴)與公元前六世紀左右巴比倫西圖(situ,今伊拉克境内)的石雕獅子撲人(圖五一)的造型手法一致;再如說立馬、人與熊等作品中人與動物搏鬥作風是屬於斯基泰的,而卧牛、卧馬等作品的蹲踞樣式,也與斯基泰的一些動物雕刻樣式相似〔一三三〕,等等。這些意見在過去曾受到國内學者的嚴詞批評,而在今天看來仍有偏頗,但就其將研究對象納入亞洲藝術的系統中作比較的方法而言,還是有一定積極意義的。

巴比倫西圖的石雕獅子撲人與霍去病墓石雕立馬(馬踏匈奴)的造型手法確有相似之處,兩件作品都是一獸一人,而且置於動物腹下的人物皆爲仰面屈腿之狀。雄獅和戰馬代表勝利一方,仰而於動物腹下的人物代表失敗一方。但是,造型手法的相似並不意味着它們的構思與立意相同,更何况二者的創作時間前後相差四百年之久,而且石雕獅子撲人也並未形成一種固定樣式在我國北方草原上流傳。創作霍去病墓立瑪的構思與立意則十分明確:作者將英雄率領强大的騎兵軍團擊敗匈奴的戰鬥事跡,『定格』在一個具有情節性的場景中,從而獲得成功。在我國北方草原的青銅飾件中,表現猛獸踩踏弱小動物的作品多見,我們不排除作者在雕造立馬時借鑒這類作品構圖的可能性。

從公元前八世紀到紀元初期,包括我國北方草原在内的廣袤亞歐草原地區,造型藝術作品中流行動物紋(animal style),並且在青銅器物裝飾方面有着突出表現。我國北方草原青銅器上的動物紋,有獨立性和裝飾性的圓雕作品、浮雕和透雕飾牌等多種表現形式,題材則以馬、牛、羊、鹿、驢、虎、羚羊爲大宗。它們既有來自商周的傳統作風,又受斯基泰、阿爾泰等民族和地區藝術風格的影響,於公元前四世紀以後進入鼎盛時期。烏恩指出,斯基泰人作爲一個民族,有它一定的活動區域,斯基泰藝術也衹是一個特定歷史時期的産物。在我國北方草原的動物紋中,以表現真實動物形態的透雕牌飾和圓雕作品,屬於該區域的傳統作風。它們種類繁多,製作精細,是斯基泰和阿爾泰藝術品所不能比擬的〔一三四〕。針對霍去病墓石雕受北方草原動物紋影響的問題,閻文儒發表了自己的看法,他說:『這批石刻的風格及題材,與一般關中漢墓中所出的陶塑、石雕不盡相同,但與鄂爾多斯北方草原青銅文化的藝術品相似。如以森林草原的常見動物爲主要題材,多表現動物撕咬扭鬥的場面,强調動物的動態等等;而且在用綫技巧上有相互承襲的因素』。〔一三五〕

閻文儒的這些觀點和看法有合理可取之處,但需要作進一步的討論與分析。首先是題材方面的相似性問題。霍去病墓石雕中的虎、馬、牛、野猪等題材,都在北方草原動物紋中經常出現,但它們在形象塑造以及表達思想含義方面卻有很大不同。比如馬,霍去病墓石馬表現的是軍旅中的戰馬及『殊方異物』中的天馬;而北方草原青銅器中的馬則表現的衹是一般牲畜意義上的駿馬或神馬形象(圖五二)。再如虎,前者刻畫的是象徵方位神的靈獸,突出其神聖性;而後者塑造的則是撕咬弱小勁物的猛獸,主要表現其兇殘本性。另外還有野牛、野猪等題材,前者主要彰顯帝工的祥瑞思想,後者則洋溢着草原游牧和狩獵情調。總之,霍去病墓石雕中的動物屬於神山上的祥瑞之物,它們與北方草原青銅文化的藝術品中的『森林草原的常見動物』貌合神離。

其次是動物的蹲踞姿勢的問題。在北方草原的動物紋中,食肉動物的蹲踞姿勢,其前後肢大多爲向前屈伸狀;食草動物的蹲踞姿勢,則大多作前肢後屈、後肢前屈狀(圖五三),表現形式與對象的生理習性保持一致。霍去病墓的石雕動物大多作蹲踞姿勢,但它們無論是食肉動物的猛虎,還是食草動物的馬、牛、野猪、象等,四肢之間不鑿空,皆作前後肢向前屈伸狀。顯然,這種表現形式應主要來自大型石雕在初興時期的雕造經驗,而與北方草原動物紋影響無關。值得注意的是,表現蹲踞姿勢的動物形象,也是商周以來玉雕和小型石雕的傳統做法。

俞偉超指出:『我國現存古代的大型圓雕,以西漢武帝時期的遺物爲最早。這些石雕,如西安昆明池畔的牽牛織女像、太液池畔的石鯨、霍去病墓前的石雕羣等,都衹是就大塊岩石的原狀來雕出物像的輪廓,然後對細部稍予加工,頗近似通體浮雕形式。漢代的圓雕藝術因爲是以此爲基礎而發展起來的,在相當時間内,動物雕像是不把四肢之間雕空的。』『要雕穿四肢之間,必須解決好力點平衡。大約到東漢晚期,許多天祿、辟邪、獅子及石馬,纔開始把四足鑿成前後交叉分立、尾部下垂至地的樣式,以五個支點來撑住龐大的身軀。』〔一三六〕針對霍去病墓石雕的具體情况,楊泓作了分析。他說:『首先是因當時缺乏足够銳利的工具和方法將巨大的石料鏤雕成設計出的物像造型,以致作品的形貌在相當程度上受石材原來形狀的限制。』『其次是大輪廓雕出以後,將加工的重點放在刻畫動物頭部,以及可以突出表明該動物體態特徵的一些部位。』『又由於還没能掌握鏤雕巨石的技藝,所以對馬、牛等四足的動物,衹是將腿蹄在石面浮雕成形,並不能鏤空而使四足分立。也許是爲了彌補技法稚拙的不足之處,當時常將動物造型選用伏卧的姿勢,由於四肢均伏於地,而巧妙地避免了腿與腿之間的空隙應予雕鏤的難題,現存的石雕中就多卧虎、卧牛、卧馬和卧猪等形象。』〔一三七〕簡言之,霍去病墓石雕動物大多作蹲踞姿勢,在很大程度上取決於雕刻對象因鑿空四肢而難以支撑龐大身軀的技術難題所做出的一種必然選擇。立馬和躍馬造型樣式有異,但它們面對的是共同的技術難題。爲了化解這一技術難題,立馬四肢雕出,但其間不鑿空,並巧妙地將腹下餘料部分處理成手持弓箭仰卧者形象;躍馬的頸、腹下保留石坯的原狀,從而增强了對象躍起的動勢及體量感。據有關人員披露的材料,霍去病墓石雕的材質有化崗偉晶岩(躍馬、伏虎、石蛙、怪獸吃羊)、片麻狀花崗岩(卧馬、卧象、人與熊、石人)、中粒二長化崗岩(立馬、石魚、卧牛、野猪)、輝石岩(石蟾)等四種岩石學類型。它們的硬度較高,但礦物顆粒呈鑲嵌結構,在外力的撞擊下易破碎〔一三八〕。而這些石材的選取,又與當時鐵製工具所達到的硬度有直接的關係。

再者是表現打鬥情節及用綫技巧問題。在霍去病墓石雕羣中,立馬(馬踏匈奴)、人與熊、石人(人與獸)、怪獸吃羊(母牛舐犢)爲複合體類型。這四件作品表現人與動物的搏鬥、動物之間的强凌弱(長幼親昵)的情節,並採用綫條作爲刻畫細節的主要手段。特别是怪獸吃羊採用俯瞰式構圖,怪獸身體接近翻轉形態,與斯基泰動物紋的造型風格相似。值得注意的是,這種造型樣式及用綫技巧,在商周以來的雕塑藝術中少見,而在北方草原的金屬飾牌中則有十分突出的表現。

元狩六年(公元前一一七年),霍去病卒,年僅二十四歲。爲表彰和紀念這位戰功卓著的年輕將領,漢武帝爲他舉行了隆重的葬禮。《漢書·衛青霍去病傳》記載:『上悼之,發屬國玄甲,軍陳自長安至茂陵,爲冢象祁連山。』文獻中所說的『屬國玄甲』,即隴西、北地、上郡、朔方、雲中等塞外五屬國的鐵甲部隊。匈奴渾邪王降漢之後,漢武帝『乃分處降者於邊五郡故塞外,而皆在河南,因其故俗爲屬國』〔一三九〕,那麼這支屬國玄甲軍應主要由降漢匈奴士兵組成。西漢時期,名將重臣去世後,朝廷有派國家軍隊及將作機構營建墓冢的制度。所以,我們不排除這支送葬部隊參加霍去病墓營建活動的可能性。但是,若說他們當中有石作工匠參與這批石雕的創作〔一四〇〕,其可能性卻又比較小。

西漢時期,大型石雕藝術初興,國家石作工匠隊伍的形成及石雕技藝與經驗的積累,都直接孕育並成長於長安大型建築及石雕裝飾的營造活動之中。如漢武帝時期在昆明池畔雕造牽牛和織女像、石鯨,太液池畔的『刻金石爲魚龍、奇禽、異獸之屬』,建章宫的『玉堂、璧門、大鳥之屬」,甘泉宫的太一石壇及石熊、石鼓等。換言之,常時衹有國家職能部門領導的石作工匠隊伍具備雕造大型石雕的技藝與經驗,並且有能力來承擔這方面的雕造工程。在霍去病墓先後發現三件岩石刻有『左司空』題記,爲我們提供了這方面的物證。《漢書·百官公卿表》記載:少府屬官,有左右司空令丞。又據陳直考釋,漢瓦中有『右空』瓦常及『右空』瓦片,爲有司空省稱。秦代少府屬官,也有左司空令丞。秦始皇陵出土『左司空』瓦片及『左司顯瓦』『左司高瓦』兩磚。左司常爲左司空的簡稱,秦代的左司空主要是造磚瓦,西漢時又兼製石刻。他還認爲,霍去病墓石上題有『左司空』三個大字,表示此石的雕刻出自左司空官署工匠之手。依此類推,其他雕刻也當爲左司空官署工匠所刻〔一四一〕。

具有北方草原藝術風格的石雕作品出現在帝王陵園的陪葬墓上,並非個別或偶然現象,它是那個時代民族文化交流與融合的一種具體表現。在長安上林苑一處戰國末到西漢前期墓葬中,出土兩件角觗透雕飾牌(圖五四,上)〔一四二〕,從題材到造型樣式都具有典型的北方草原青銅藝術特徵。在長安城武庫遺址出土玉雕帶翼山羊飾件〔一四三〕,帶翼山羊的造型與蒙古匈奴貴族墓出土的銀質飾件上的麒麟形象接近〔一四四〕。景帝陽陵南區二號從葬坑出土的彩繪騎兵俑,顴骨突出,立眼,具有草原民族的人物形象特徵;陽陵陪葬墓出土的圓筒形陶倉,底部裝飾胡人頭像〔一四五〕。考古工作者對昭帝平陵的三座從葬坑進行發掘,發現有大量的殉葬駱駝遺骸外,還有四匹雙峰駱駝駕木車〔一四六〕,而在長安的其他墓葬中,還出土有陶駱駝〔一四七〕。具有草原文化特徵的金屬飾件,在劉氏集團成員的墓葬中也有發現。江蘇徐州獅子山楚王墓出土一副金帶扣(圖五四,下),浮雕的主體紋飾爲猛獸咬鬥場面:一隻熊與一隻猛獸貪婪地撕咬一匹馬,其周圍爲勾喙鳥首紋。這件作品『雖然以草原猛獸搏鬥紋爲題材,但從鑄造工藝、帶扣繫結方式看,應爲中原内地製品』〔一四八〕。大量美術遺物表明:漢武帝執政前後,中原地區與北方草原文化的互動與融合處於繁榮與興盛階段。而在兩種文化和諧發展與長安大型石雕藝術初興的背景之下,由左司空領導的石作工匠在雕造霍去病墓大型石雕時,吸收或借鑒草原金屬藝術品中的某些造型風格與樣式,是合乎情理之事。

(四)石刻題銘

在霍去病墓冢上共發現四件題銘刻石。其中,題銘『左司空』三件,題銘『平原樂陵宿伯牙霍巨孟』一件。前二件石刻題銘上文已討論,此不復述,這裏重點討論後一件石刻題銘。

『平原樂陵宿伯牙霍巨孟』題銘刻石,長二一八厘米,最大寬度一一五厘米,厚約八〇厘米。該石正面和右側面鏨刻齊整,右上部有兩個穿孔(俗稱『牛鼻子』),『平原樂陵宿伯牙霍巨孟』十字刻在石頭正面下部偏右處,隸書體,筆晝不帶挑法,結字方正(圖五五)。其中,『平原樂陵宿伯牙』七字竪排,幅高五六厘米,寬八厘米左右,『霍巨孟』三字橫排,幅高八厘米左右,寬一七厘米。《漢書·地理志》記載,平原郡下轄有樂陵縣,而關於『宿伯牙』『霍巨孟』,徐森玉認爲皆係私人名,身份不明〔一四九〕。

我們判斷,在題銘的下端尚留有大量的空白處,而作者採用竪與橫兩種章法(圖五五)的用意,在於造成這兩行文字不能連讀。具體說來,它所要表達的是『平原樂陵宿伯牙』與『霍巨孟』兩個含義,即『平原樂陵』是『宿伯牙』的定語,而與『霍巨孟』無關。關於『宿伯牙』,過去有將其釋讀爲『宿伯耳』『宿伯年』的,分歧在『牙』字上。仔細觀察字形,此字似爲『直』字,在這裏當作動詞使用,有當、臨及值守、值班之意,屬於竪排七字題銘中的謂語部分,全句大意是:平原郡樂陵縣宿伯在此奉祠守冢。『霍巨孟』三字或可釋爲『霍巨益』,分歧可以忽略,重要的是它所採用橫式章法佈局,明顯有區別於竪式七字題銘的意圖。我們推測,『霍巨孟(益)』很可能是霍氏家族中的一位成員。題銘中出現『霍巨孟(益)』的名字,表明他就是奉祀霍去病的繼承者,而『宿伯』可能是霍巨孟(益)從他的食邑平原樂陵派來的守冢吏卒。西漢有爲功臣或重要人物墓冢置守邑並派吏卒奉祠制度,如文帝時爲趙佗先人墓置守邑,歲時奉祀;成帝時爲霍光『置守冢百家,吏卒奉祠焉』〔一五〇〕。

霍去病生前以外戚幸貴,戰功卓著,封冠軍侯,死後又得以厚葬,其子霍嬗承襲父親侯位。《史記·衛將軍驃騎列傳》云:『子嬗代侯。嬗少,字子侯,上愛之,幸其壯而將亡。居六歲,元封六年(公元前一〇五年),嬗卒,谥哀侯。無子,绝,國除。』但據《漢書·外戚傅·孝宣霍皇后》記載:『初,霍光及兄驃騎將軍去病皆以功伐封侯居位,宣帝以光政,封去病孫山、山弟雲皆爲列侯,侯者前後四人。』《漢書·霍光金日磾傳》中還有『從昆弟子冠陽侯、樂平侯霍山』記載,可信霍山、霍雲係霍去病的孫子。

霍光是霍去病的同父異母弟,字子孟,權傾昭帝、宣帝兩朝。霍去病孫霍山、霍雲皆因從祖父霍光權勢而掌控軍隊並獲侯位。《漢書·霍光金日磾傳》記載:『自昭帝時,光子禹及兄孫雲皆中郎將,雲弟山奉車騎都尉侍中,領胡越兵。』『光秉政前後二十年,地節二年(公元前六八年)春病篤,車駕自臨問光病,上馬之涕泣。光上書謝恩曰:願分國邑三千户,以封兄孫奉車騎都尉山爲列侯,奉兄票騎將軍去病祀。』『既葬,封山爲樂平侯,以奉車騎都尉領尚書事。』根據這些記載,可以確定樂平侯霍山爲奉祀霍去病的繼承者,而石刻題銘中的『霍巨孟(益)』很可能是霍山,『巨孟(益)』大約是他的字。

霍光死後,宣帝封霍山爲樂平侯。《漢書·外戚恩澤侯表》記載,霍光封博陸宣成侯,食邑北海、河間,後益封又食邑東郡。按照霍光生前意願,應將其食邑一部分給予霍山。據《水經注,濁漳水》引褚先生語,河間國樂成縣係霍山食邑。但楊守敬、熊會貞疏云:『今按《漢表》,霍山封樂平,非樂成也。《表》云,東郡。』『《地理志》東郡清縣,顏師古注引應劭曰,章帝更名樂平,則何以宣帝即有此封,不可曉也。』霍光生前給予霍山『分國邑三千户』的遺願或許没有實現,霍山的食邑可能不在河間,也不在東郡。我們懷疑刻石題銘中的『平原樂陵』大約是霍山食邑之一。又,地節四年(公元前六六年),霍氏家族因謀權被誅,『侍中史高與金安上建發其事,言無入霍氏禁闥,卒不得遂其謀,皆讎有功』〔一五一〕,史高因事先告發霍氏榮封樂陵侯,或許宣帝將霍山食邑樂陵轉封於其處〔一五二〕。

綜上所述,隸書題銘『平原樂陵宿伯牙霍巨孟』是一件守冢刻石,題銘有『平原樂陵宿伯直(值)』與『霍巨孟(益)』兩層文意。『宿伯』是奉祀守冢的吏卒,『霍巨孟(益)』大約霍去病孫霍山,是奉祀霍去病的繼承者。『平原樂陵』是樂平侯霍山的食邑之一,也是『宿伯』的家鄉。這件守冢刻石完成於地節二年,具有碑碣性質,它與元狩六年所刻篆書『左司空』題銘有别。《說文·石部》云:『碑,竪石也。』《史記索隱》引姚氏語『冢上有竪石』,或許就指此石。

結語

俑是替代人殉而出現的一門墓葬雕塑藝術,興起於先秦時期。《孟子·粱惠王上》云:『仲尼曰:「始作俑者,其無後乎!」爲其象人而用之也。』孔子反對使用墓俑,因其具象,意味着人殉。但這種反對聲音並没有能够阻擋墓俑藝術的興起和發展。先秦時期的墓俑多爲木製,『有面目,杼髮,有似於生人』,或『桐人衣纨绨』,都是以逼真與酷似作爲創作目的的。除木俑外,還有銅俑、石俑、泥俑和陶俑,但它們的形體都很小,製作粗拙,不及木俑那麼精緻,題材以侍從、武士、樂舞爲主,小型的騎馬俑僅在戰國秦墓中發現兩例〔一五三〕。兩周時期的貴族大墓流行木椁墓,地下墓室格局摹擬地上居所,不同類型墓俑放置不同功能的椁廂内,從而構成完整的象徵意義。這種做法在後來秦及西漢的從葬坑中得以延續與發展。所以,我們在討論西漢墓俑時,除關注它們的個體造型樣式和羣體組合外,還應當重視它們與放置場地的關係,儘可能地揭示出隱藏於其間的最初意圖和動機。

西漢王朝在秦宫舊址上建都,陵墓制度和美術思想無不接受秦始皇陵的影響,製俑技術也得益於秦的經驗積累。西漢之前的秦俑可謂空前壯舉,位於秦陵城垣外東部的兵馬俑不僅形體高大,與真人真馬同,而且數量衆多,模擬不同兵種並作戰陣排列,以象徵軍隊護衛秦始皇亡靈出行。另外還有在内外城垣和封土附近從葬坑中的跽坐俑、文官俑、百戲俑,以及銅馬車、銅鶴、銅鴨、石製甲胄等,以象徵『宫觀百官』中的職能機構。秦俑首先是一種新的墓俑樣式,其次是新的佈局方式,再者是採用模製和手塑結合的新工藝,它開創了中國古代陶製墓俑的新時代。進入西漢時期,楚文化得以復興,在秦制陶俑率先在首都長安流行的同時,楚制木俑在各地迅速發展起來,並與長安墓俑在題材和樣式形成互爲影響的態勢。這是我們討論長安墓俑時必須重視的兩個背景材料。

長安陵園墓俑以景帝陽陵和竇后陵出土的遺物具有代表性。陽陵繼承並發展了秦陵制度,從葬坑集中並分區佈局,不像秦陵那樣呈散佈狀態。坑中從葬物也與秦陵的大不相同,内容可謂包羅萬象,像似當時『宫觀百官』機構及全社會物質財富的大聚集。陽陵從葬坑出土的着衣式木臂陶俑是一種新的高等級墓俑樣式,楚制元素較多,陶、木、織物等多種材料結合,雕刻、模製、手塑、彩繪、裝置等多種手法兼施,力求對象的逼真與酷似。與陽陵相比,竇后陵從葬坑較多秦制元素,諸坑設置沿襲秦陵馬厩坑和珍禽異獸坑的做法,坑中的女立俑、跽坐俑亦爲高等級墓俑,其基本形態可見秦俑遺風。長陵、安陵、陽陵陪葬墓的墓俑各有特色,秦兵馬俑傳統在長陵陪葬墓(楊家灣漢墓)從葬坑中改制換新,大量騎兵俑出現,步、騎兵種分列並作方陣式佈局,以及軍隊中不同職能軍士形象的刻畫,如指揮俑、舞蹈俑、薄書俑和竇人俑等,爲以前所未見。安陵從葬坑不見騎兵俑,衹出土了一批步兵俑和陶塑牲畜。步兵俑中不乏精彩之作,如立射俑、遞物俑、舞蹈俑等,充滿了軍旅生活的氣息。陽陵陪葬墓(周應墓)出土的一批彩繪陶俑,表現的都是家居生活中的侍從形象,男女立俑衣飾華貴,形體端莊,神態矜持;跽坐女俑動作輕快,改變了以前呆板的姿態。總之,長安墓俑是秦楚兩制在西漢時期交融後出現的新樣式,它們的藝術特徵主要表現在突出靜穆中的内省精神,表達温順親近的感情和捕捉細緻的動態等方面。

漢初諸侯王『宫室百官,同制京師』〔一五三〕。包括墓俑在内的喪葬禮儀制度亦不會例外。考古發現表明,長安以外地區採用陶製墓俑從葬的,主要集中在梁國、楚國和濟南國。河南永城柿園漢墓可能是梁共王劉買或梁孝王劉武的嬪妃墓葬,墓道中出土的着衣式女俑和騎馬俑,造型樣式與陽陵的同類墓俑完全一樣,模具或樣本當出自首都長安。西漢前期楚國陵墓盛行陶俑從葬,已發現幾處重要遣跡都在國都彭城(今徐州),如獅子山兵馬俑、北洞山侍從俑和馱籃山樂舞俑等。這些陶俑『出現的時間先後順序爲兵馬俑、侍俑、樂舞俑』,最早爲文帝時期,武帝後期已不再出現〔一五四〕,從題材變化到其流行時間,都與長安陶俑同步。它們具有突出的地域特色,可能爲楚王室製陶作坊燒造,但從葬制度應當來自長安,並與長安墓俑同屬一個系統。二〇〇二年在山東章丘發現的危山墓車馬俑羣,墓主可能是濟南國國王劉辟光,下葬年代在景帝三年(公元前一五四年)〔一五五〕。該墓的一號坑爲騎俑和步兵俑護衛四輛陶車馬;二號坑爲女侍俑和一輛陶車馬。後來,考古人員還在附近發現了燒製陶俑和陶車的窰址,證明這批車馬俑羣在常地燒製。但從該坑中陶俑的佈局方式和内容看,它們亦屬於長安從葬制度的産物。

在長安墓俑中,陽陵的着衣式木臂陶俑雖然比較高大,但也衹有秦俑高度的三分之一。漢人縮小墓俑尺寸的目的,主要使它們能與墓室或從葬坑中的『場景』協調,恰如其分地充當地下『縮微』世界中的角色,同時也便於案頭製作和大批量生産。王學理指出:『正因其體量適中,以後各代的陶俑固然有高矮變化,但多在此基綫上下浮動。』〔一五六〕這是秦俑後時代陶俑藝術的一個基本事實,亦可稱之爲一種規律。從題材内容到佈局,長安墓俑在一個並不長的時間段内確立了新的模式。與秦陵從葬坑不同,陽陵從葬坑的集中度增强,從葬内容主要表現服務於陵主朝寢的各種職能機構,軍事屬性減弱。貴族大墓先前主要以兵馬俑表現葬禮中的『軍上列陣以送』,後來被表現家居生活内容的侍從俑、樂舞俑及畜禽模型所替代。長安墓俑的這些新變化,決定了後來東漢墓俑藝術的發展方向。

『飾趺以飛廉』。長安出土的陶翼獸,用於裝飾懸掛鐘磬支架的座子,它們的身上傳統因素較多,可能保留着創製有翼神獸的最初動機。這些陶翼獸是否受到外來格力芬(griffin)的影響,目前尚缺乏充分的討論。

位於漢武帝茂陵旁的霍去病墓石雕,是中國古代年代最早的一組具有紀念碑性質的大型羣雕。它紀念抗擊匈奴的年輕將領,同時彰顯漢武帝王的政治抱負,寄寓國家强盛、四海安寧的理想。解讀這組羣雕的題材内容,關鍵在於要『去自然化』地去理解『爲冢象祁連山』的含義,並且將它們中佔大多數的動物題材,與當時佔主導地位的祥瑞圖像中的動物紋及校獵紋作聯繫性解讀。其中,發現於墓頂的石魚、石蛙(龜),屬於戰國秦漢時期海中神山圖像系統中的題材。它們所表達的含義十分明確:霍去病墓冢所象徵的祁連山是一座像似蓬萊三島那樣的神山或僊山。在漢代祥瑞圖像中,動物紋及校獵紋具有普遍性和代表性。其中有『四面而至』的『殊方異物』,還有各種飛禽走獸,它們都是祥瑞之物,並通過山地或校獵場景作集中展現。霍去病墓封土斜坡上列置諸多動物石雕,如卧馬、卧象、伏虎、野猪、卧牛等,其用意不會例外。列置在墓地上的立馬、躍馬石雕,代表英雄率領的騎兵軍團,同時象徵國家强大的軍事力量;人與熊和石人(人與獸)表現校獵活動中猛士搏獸情景,其用意在於向戎狄炫耀武功及軍事力量,表現戰争與和平的主題。霍去病墓羣雕是由國家職能部門『左司空』領導石作工匠完成的,其造型及風格與同時期長安城宫殿、園林的裝飾石雕一致,反映出大型石雕初興時期的藝術風貌。它們當中的一些複合體類型作品,借鑒了北方草原藝術品造型的樣式,而大多數單體類型動物的造型樣式,則與早期大型石雕技藝與經驗積累,以及石材與工具等因素影響有關。霍去病墓石雕羣雖屬特例,但它的若干要素,諸如多重性的主題思想表達、人物與多種動物題材的組合、對稱性的列置方式等,都對後來陵園墓地大型石雕藝術産生了影響。

注釋

〔一〕巫鴻《從『廟』至『墓』——中國古代宗教美術發展中的一個關鍵問題》,《慶祝蘇秉琦考古五十五年論文集》,文物出版社,一九八九年,一〇四頁。

〔二〕陝西省考古研究所、秦始皇兵馬俑博物館《秦始皇帝陵園考古報告(一九九九年)》,科學出版社,二〇〇〇年。

〔三〕《史記·高祖本紀》。

〔四〕劉慶柱、李毓芳《西漢諸陵調查與研究》,《文物資料叢刊》(六),一九八二年;《西漢十一陵》,陝西人民出版社,一九八七年。

〔五〕《史記·孝文本紀》。

〔六〕韓偉《陝西文物考古五十年》,文收韓著《磨硯書稿——韓偉考古文集》,科學出版社,二〇〇一年,六頁。

〔七〕咸陽市文物考古研究所《漢武帝茂陵鑽探調查簡報》,《考古與文物》二〇〇七年第六期。

〔八〕咸陽市文物考古研究所《西漢昭帝平陵鑽探調查簡報》,《考古與文物》二〇〇七年第五期。

〔九〕漢平陵考古隊《巨型動物陪葬少年天子——初探漢平陵從葬坑》,《文物天地》二〇〇二年第一期。

〔一〇〕中國社會科學院考古研究所漢城工作隊《漢長安城一號窰址發掘簡報》《漢長安城窰址發掘報告》,《考古》一九九一年第一期,《考古學報》一九九四年第一期。

〔一一〕中國社會科學院考古研究所漢城工作隊《漢長安城二三至二七號窰址發掘簡報》,《考古》一九九四年第十一期。

〔一二〕湯池《西漢石雕牽牛織女辨》,《文物》一九七九年第二期;胡謙盈《漢昆明池及其有關的遺存踏察記》,《考古與文物》一九八〇年創刊號;黑光《西安太液池出土一件巨型石魚》,《文物》一九七五年第六期;姚生民《甘泉宫志》,三秦出版社,二〇〇三年版,七四頁。

〔一三〕對外公佈陽陵出土墓俑的相關資料有發掘簡報、大型畫册、論著三種,主要有:陝西省考古研究所漢陵考古隊《漢景帝陽陵南區從葬坑發掘第一號簡報》,《文物》一九九二年第四期;陝西省考古研究所漢陵考古隊《漢景帝陽陵從葬坑發掘第二號簡報》,《文物》一九九四年第六期;陝西省考古研究院《漢陽陵帝陵東側11—21號外藏坑發掘簡報》,《考古與文物》二〇〇八年第三期;陝西省考古研究所漢陵考古隊《中國漢陽陵彩俑》,陝西旅游出版社,一九九二年;陝西省考古研究所《漢陽陵》,重慶出版社,二〇〇一年;馬永嬴、王保平《走近漢陽陵》,文物出版社,二〇〇一年版;楊林仁《漢陽陵》,三秦出版社,二〇〇三年;王學理《漢代雄風——漢景帝與陽陵》,三秦出版社,二〇〇三年;漢陽陵考古陳列館《漢陽陵考古陳列館》,丈物出版社,二〇〇四年;胡芳《漢景帝陽陵揭秘》,西北大學出版社,二〇〇六年。

〔一四〕王學理《漢代雄風——漢景帝與陽陵》,三秦出版社,二〇〇三年,八一頁、八二頁。

〔一五〕王學理《漢代雄風——漢景帝與陽陵》,三秦出版社,二〇〇三年,八二頁。

〔一六〕王學理《漢代雄風——漢景帝與陽陵》,三秦出版社,二〇〇三年,八二頁至八四頁。

〔一七〕陝西省考古研究所漢陵考古隊《漢景帝陽陵南區從葬坑發掘第一號簡報》,《文物》一九九二年第四期。

〔一八〕陝西省考古研究所漢陵考古隊《漢景帝陽陵南區從葬坑發掘第一號簡報》,《文物》一九九二年第四期。

〔一九〕陝西省考古研究所漢陵考古隊《漢景帝陽陵南區從葬坑發掘第二號簡報》,《文物》一九九四年第六期。

〔二〇〕陝西省考古研究所漢陵考古隊《漢景帝陽陵南區從葬坑發掘第二號簡報》,《文物》一九九四年第六期;王學理《漢代雄風——漢景帝與陽陵》,三秦出版社,二〇〇三年,七八頁至八一頁。

〔二一〕陝西省考古研究所《漢陽陵》,重慶出版社,二〇〇一年,二頁、三頁。

〔二二〕陝西省考古研究院《漢陽陵帝陵東側11—21號外藏坑發掘簡報》,《考古與文物》二〇〇八年第三期(以下撮述外藏坑情况主要依據該簡報,不另注釋)。

〔二三〕胡芳《漢景帝陽陵揭秘》,西北大學出版社,二〇〇六年,六二頁。

〔二四〕陝西省考古研究所《漢陽陵》,重慶出版社,二〇〇一年,三頁;馬永嬴、王保平《走近漢陽陵》,文物出版社,二〇〇一年,二六頁、二七頁;楊林仁《漢陽陵》,三秦出版社,二〇〇三年,五七頁至六一頁。

〔二五〕楊林仁《漢陽陵》,三秦出版社,二〇〇三年,六二頁。

〔二六〕楊林仁《漢陽陵》,三秦出版社,二〇〇三年,六二頁。

〔二七〕楊林仁《漢陽陵》,三秦出版社,二〇〇三年,六二頁、六三頁。

〔二八〕馬永嬴、王保平《走近漢陽陵》,文物出版社,二〇〇一年,二七頁。

〔二九〕楊林厂《漢陽陵》,三秦出版社,二〇〇三年,六三頁。

〔三〇〕陝西省考古研究所《漢陽陵》,重慶出版社,二〇〇一年,三頁、四頁;楊林仁《漢陽陵》,三秦出版社,二〇〇三年,六二頁。

〔三一〕楊林仁《漢陽陵》,三秦出版社,二〇〇三年,六三頁、六四頁。

〔三二〕楊林仁《漢陽陵》,三秦出版社,二〇〇三年,六四頁。

〔三三〕陝西省考古研究所《漢陽陵》,重慶出版社,二〇〇一年,三頁。

〔三四〕楊林仁《漢陽陵》,三秦出版社,二〇〇三年,四四頁。

〔三五〕楊林仁《漢陽陵》,三秦出版社,二〇〇三年,八〇頁;漢陽陵考古陳列館《漢陽陵考古陳列館》,文物出版社,二〇〇四年,七六頁。

〔三六〕劉慶柱《關於西漢帝陵形制諸問題探討》,文收劉著《古代都城與帝陵考古學研究》,科學出版社二〇〇〇年版,二二七頁、二二八頁。

〔三七〕陝西省考古研究所《漢陽陵》,重慶出版社,二〇〇一年,二頁。

〔三八〕陝西省考古研究所漢陵考古隊《中國漢陽陵彩俑》,陝西旅游出版社,一九九二年。

〔三九〕王學理《漢代雄風——漢景帝與陽陵》,三秦出版社,二〇〇三年,七四頁、一〇五頁、一〇六頁;胡芳《漢景帝陽陵揭秘》,西北大學出版社,二〇〇六年,五四頁;焦南峰《漢陽陵從葬坑初探》,《文物》二〇〇六年第七期,五四頁。

〔四〇〕俞偉超《漢代諸侯工與列侯墓葬的形制分析——兼論『周制』『漢制』與『晉制』的三階段性》,文收俞著《先秦兩漢考古學論集》,文物出版社,一九八五年,一一九頁。

〔四一〕有關資料存咸陽市考古研究所。

〔四二〕咸陽市文物考古研究所《漢武帝茂陵鑽探調查簡報》,《考古與文物》二〇〇七年第六期。

〔四三〕咸陽市文物考古研究所《西漢昭帝平陵鑽探調查簡報》,《考古與文物》二〇〇七年第五期。

〔四四〕焦南峰《漢陽陵從葬坑初探》,《文物》二〇〇六年第七期,五五頁。

〔四五〕王學理《『羅經石』遺址是陽陵廟》《太社乎?陵廟乎?——對漢陽陵羅經石爲『男性生殖器座』論駁議》,《陝西日報》二〇〇年六月十三日,《文博》二〇〇一年第五期;李零《說漢陽陵『羅經石』遺址的建築設計》,《考古與文物》二〇〇二年第六期。

〔四六〕《後漢書·禮儀上·上陵》。

〔四七〕巫鴻《新石器時代至漢代雕塑》,李松、(美)安吉拉·法爾科·霍沃等著,陳雲倩等譯《中國古代雕塑》,外文出版社、耶魯大學出版社,二〇〇六年,七六頁。

〔四八〕劉驍純《致廣大與盡精微——秦俑藝術略論》,《美術史論》一九八二年第三期,一五八頁。

〔四九〕中國社會科學院考古研究所杜陵工作隊《一九八二—九八三年西漢杜陵的考古工作收獲》,《考古》一九八四年第一〇期。

〔五〇〕中國社會科學院考古研究所杜陵工作隊《一九八四—九八五年西漢杜陵的考古工作收獲》,《考古》一九九一年第一二期。

〔五一〕楊泓《西漢俑的造型特徵》,文收楊著《漢唐美術考古和佛教藝術》,科學出版社,二〇〇〇年,一四頁。

〔五二〕張朋川《中國漢代木雕藝術》,遼寧美術出版社,二〇〇三年,前言部分第二頁。

〔五三〕湖南省博物館等《長沙馬王堆一號漢墓》,文物出版社一九七三年版;湖南省博物館等《長沙馬王堆二、三號漢墓發掘簡報》,《文物》一九七四年第七期。

〔五四〕長江流域第二期文物考古工作人員訓練班《湖北江陵鳳凰山西漢墓發掘簡報》,《文物》一九七四年第六期;湖北省文物考古研究所《江陵鳳凰山一六八號漢墓》,《考古學報》一九九三年第四期。

〔五五〕莊天明、吴爲山《泗水王陵出土的西漢木雕》,天津人民美術出版社,二〇〇三年。

〔五六〕連雲港博物館《連雲港博物館文物精粹》,榮寶齋出版社,二〇〇六年,五五頁至六二頁。

〔五七〕綿陽博物館、綿陽市文化局《四川綿陽永興雙包山一號西漢木椁墓發掘簡報》,《文物》一九九六年第一〇期。

〔五八〕陳少豐《中國雕塑史》,嶺南美術出版社,一九九三年,一一五頁。

〔五九〕袁仲一《秦陵兵馬俑的作者》,《文博》一九八六年第四期。

〔六〇〕楊林仁《漢陽陵》,三秦出版社,二〇〇三年,九〇頁。

〔六一〕中國社會科學院考古研究所漢城工作隊《漢長安城窰址發掘報告》,《考古學報》一九九四年第一期。

〔六二〕秦始皇陵園出土的陶鉢上刻有『東園』二字,參見袁仲一《秦代金文·陶文雜考三則》,《考古與文物》一九八二年第四期。

〔六三〕陝西省咸陽市文物局《咸陽文物精華》,文物出版社,二〇〇二年,七七頁;李朝陽、王曉謀《漢高祖長陵》,三秦出版社,二〇〇五年,一六四頁、一六五頁。

〔六四〕楊林仁《漢陽陵》,三秦出版社,二〇〇三年,七二頁。

〔六五〕鄭洪春《陝西新安機磚廠漢初積炭墓發掘報告》,鄭洪春、韓國河《試論漢初『利成』積炭墓》,《考古與文物》一九九〇年第四期。

〔六六〕河南省商丘市文物管理委員會等《芒碭山西漢梁王墓地》,文物出版社,二〇〇一年,八一頁至二四七頁。

〔六七〕王學理、吴鎮鋒《西安任家坡漢陵從葬坑的發掘》,《考古》一九七六年第二期。

〔六八〕中國社會科學院考古研究所《新中國的考古發現和研究》,文物出版社,一九八四年,四一二頁。

〔六九〕秦俑坑考古隊《秦始皇陵東側馬厩坑鑽探清理簡報》,《考古與文物》一九八〇年第四期;趙康民《秦始皇陵東側發現五座馬厩坑》,《考古與文物》一九八三年第五期;趙化成、高崇文等《秦漢考古》,文物出版社,二〇〇二年,二一頁至二三頁。

〔七〇〕王學理《漢南陵從葬坑的初步清理》,《文物》一九八一年第十一期。

〔七一〕巫鴻《說『俑』——一種視覺文化傳統的開端》,文收巫著《禮儀中的美術——巫鴻中國古代美術文編》,三聯書店,二〇〇五年,五九九頁。

〔七二〕王仁波《秦漢丈化》,學林出版社,二〇〇一年,二二九頁。

〔七三〕陝西省考古研究所《漢陽陵》,重慶出版社,二〇〇一年,五頁;楊林仁《漢陽陵》,三秦出版社,二〇〇三年,七一頁、七二頁。

〔七四〕陝西省文管會、省博物館、咸陽市博物館楊家灣漢墓發掘小組《咸陽楊家灣漢墓發掘簡報》,《文物》一九七七年第一〇期,一六頁,按:石興邦主持當年的發掘,他認爲楊家灣漢墓是夫婦同塋合葬墓。參見楊秉禮、史宇闊、劉曉華《西漢三千彩繪兵馬俑》,陝西人民美術出版社,一九九六年,三頁。

〔七五〕陝西省文管會、咸陽市博物館楊家灣漢墓發掘小組《陝西省咸陽市楊家灣出土大批西漢彩繪陶俑》,《文物》一九六六年第三期。

〔七六〕楊秉禮、史宇闊、劉曉華《西漢三千彩繪兵馬俑》,陝西人民美術出版社,一九九六年,四八頁。

〔七七〕陝西省文管會、省博物館、咸陽市博物館楊家灣漢墓發掘小組《咸陽楊家灣漢墓發掘簡報》,《文物》一九七七年第一〇期。

〔七八〕楊樹達《漢代婚喪禮俗考》,上海古籍出版社,二〇〇〇年,七三頁。

〔七九〕陝西省咸陽市文物局《咸陽文物精華》,文物出版社,二〇〇二年,七〇頁。

〔八〇〕晨力、周世曲《試談楊家灣漢墓兵馬俑——對西漢前期騎兵問題探討》,《文物》一九七七年第一〇期,二六頁。

〔八一〕楊秉禮、史宇闊、劉曉華《西漢三千彩繪兵馬俑》,陝西人民美術出版社,一九九六年,一四頁;劉曉東《咸陽楊家灣兵馬俑及相關問題初探》,《文博》二〇〇九年第二期。

〔八二〕《華陽國志·巴志》。

〔八三〕陝西歷史博物館《三秦瑰寶——陝西新發現文物精華》,陝西人民出版社,二〇〇一年,七一頁。

〔八四〕李庫《西漢早期騎兵陶俑的發現和研究》,《文博》二〇〇五年第三期;石寧《漢陽陵博物館藏陶俑概述》,《文博》二〇〇九年第二期。”

〔八五〕咸陽市博物館《漢安陵的勘察及其陪葬墓中的彩繪陶俑》,《考古》一九八一年第五期。芽

〔八六〕國家文物局《中國文物地圖集,陝西分册》(下册),西安地圖出版社,一九九八年,一八頁。

〔八七〕高曼《西安地區出土漢代陶器選介》,《文物》,二〇〇二年第一二期。

〔八八〕韓保全、程林泉、韓國河《西安龍首塬漢墓》,西北大學出版社,一九九九年,一一三頁、一三五頁。

〔八九〕王剛、鄧敬毅《西安市北郊出土陶辟邪等漢代文物》,《考古與文物》一九九二年第五期。

〔九〇〕韓保全、程林泉、韓國河《西安龍首塬漢墓》,西北大學出版社,一九九九年,二三〇頁。

〔九一〕劉敦願《〈考工記·梓人爲筍虡〉篇今譯及所見雕刻裝飾理論》,《美術研究》一九八五年第二期。

〔九二〕劉敦願在前文中認爲,『臝屬』中的人用之於鐘(鍾)虡裝飾,衹能是人類中的健者、强者,那些力能扛鼎、生擒猛獸的壯士,甚至是介於英雄與神祇、人物與動物之間的理想人物或神物。

〔九三〕本文的初稿《西漢霍去病墓雕刻羣的三個問題》,是作者在中央美術學院美術史系讀研究生期間寫成的,初稿寫於一九八九年,導師湯池教授審閲並有批語。該文後來經修改與補充,刊於《美術觀察》二〇〇九年第三期。

〔九四〕滕固、顧鐵符對早期國外研究者的意見進行了梳理與總結。參見滕固《霍去病墓上石跡及漢代雕刻之試察》,原載《金陵學報》第四卷第二期,一九三四年,文收滕著《滕固藝術文集》,上海人民美術出版社,二〇〇三年;顧鐵符《西安附近所見的西漢石雕藝術》,《文物參考資料》一九五五年第一一期。

〔九五〕除滕固、顧鐵符的論文(見上注釋)外,其他還有:王子雲《西漢霍去病墓石刻》,《文物參考資料》一九五五年第一一期;傅天仇《陝西興平縣霍去病墓前的西漢石雕藝術》,《文物》一九六一年第二期;全維諾《秦漢雕塑藝術》,《中國美術》一九八一年第一期;程征《紀功的豐碑——西漢霍去病墓及其石刻》,《中國美術》一九八一年第一期;王志傑《茂陵石刻的主題思想和藝術風格》,《文化藝術報》一九八八年第一六期、一七期合刊。

〔九六〕閻文儒《關中漢唐陵墓石刻題材及其風格》,《考古與文物》一九八六年第三期;林梅村《秦漢大型石雕藝術源流考》,文收林著《古道西風——考古新發現所見中西文化交流》,三聯書店,二〇〇〇年。

〔九七〕水野清一《關於西漢墓飾石刻——霍去病墓的石刻》一文對歐美學者踏察霍墓情况及報告發表有評述,文刊《東方學報》第二期(特刊),一九三三年,三二四頁至三五〇頁。

〔九八〕馬子雲《西漢霍去病墓石刻記》,《文物》一九六四年第一期。按:該文發表時,編輯部加有按語。

〔九九〕陳直《漢書新證》,天津人民出版社,一九八五年,三二二頁;韓若春《西漢霍去病墓側新發現兩塊『左司空』題記石》,《考古與文物》一九九三年第一期。按:一九五七年十一月,陝西省文管會在霍去病墓調查、鑽探,新發現的作品實際上衹有四件(稱發現九件),即卧象、石蟾,以及『左司空』『平原樂陵宿伯牙霍巨孟』題銘刻石。其他作品早年馬子雲都有記録。

〔一〇〇〕馬子雲《西漢霍去病墓石刻記》,《文物》一九六四年第一期,四六頁。

〔一〇一〕顧鐵符《西安附近所見的西漢石雕藝術》,《文物參考資料》一九五五年第一一期,四頁。

〔一〇二〕劉慶柱、李毓芳《西漢諸陵調查與研究》,《文物資料業刊》(六),一九八三年。

〔一〇三〕咸陽市文物考古研究所《漢武帝茂陵鑽探調查簡報》,《考古與文物》二〇〇七年第六期,二七頁。

〔一〇四〕據鑽探調查,霍去病墓東側的一座封土(據說是金日磾的墓葬),其墓道位於封土南部偏西,北部曲折嚮東,咸陽市文物考古研究所《漢武帝茂陵鑽探調查簡報》,《考古與文物》,二〇〇七年第六期,二八頁。

〔一〇五〕咸陽市文物考古研究所《漢武帝茂陵鑽探調查簡報》,《考古與文物》二〇〇七年第六期,二七頁。

〔一〇六〕陝西省考古研究所漢陵考古隊《漢景帝陽陵南區從葬坑發掘第一號簡報》《漢景帝陽陵南區從葬坑發掘第二號簡報》,《文物》一九九二年第四期、一九九四年第六期。

〔一〇七〕陝西省地方志編纂委員會《茂陵志》,三秦出版社,一九九七年,三七頁。

〔一〇八〕陳直《秦漢瓦當概述》,文收陳著《摹廬叢著七種》,齊魯書社,一九八一年,三五五頁;陝西省地方志編纂委員會《茂陵志》,三秦出版社,一九九七年,八七頁。

〔一〇九〕《漢書·霍光金日磾傳》。

〔一一〇〕咸陽市文物考古研究所《漢武帝茂陵鑽探調查簡報》,《考古與文物》二〇〇七年第六期。

〔一一一〕馬子雲當年造訪時,曾在墓頂小廟磚座西面北頭發現一塊小條石,上面刻有『萬歷二十三年(一五九五年)十一月初一日發心人董仲倉』十八字題銘。據記載,墓上原有一棵樹、三座廟,鄉民謂之『一百(柏)單三廟』。墓頂小廟已於一九八五年塌毀。墓腳北的小廟至今尚存,但它不像是明代遺構,建築年代比較晚。參見馬子雲《西漢霍去病墓石刻記》,《文物》一九六四年第一期;陝西省地方志編纂委員會《茂陵志》,三秦出版社,一九九九年,三七頁。

〔一一二〕《史記·衛將軍驃騎列傳》《漢書·衛青霍去病傳》均有記載。

〔一一三〕王志傑《茂陵與霍去病墓石雕》,三秦出版社,二〇〇五年,三八頁、三九頁。

〔一一四〕班固《西都賦》。

〔一一五〕中國國家博物館、廣西壯族自治區博物館《甌駱遺粹——廣西百越文化文物精品集》,中國社會科學出版社,二〇〇六年,七九頁至八一頁。

〔一一六〕林梅村《秦漢大型石雕藝術源考》,文收林著《古道西風——考古新發現所見中西文化交流》,三聯書店,二〇〇〇年,一二五頁。

〔一一七〕劉慶柱、李毓芳《漢長安城》,文物出版社,二〇〇三年,一九七頁。又,陳直云:『鯨魚刻石今尚存,原在長安縣開端莊,現移陝西省博物館。』文見陳撰《三輔黃圖校正》,陝西人民出版社,一九八五年,九四頁。

〔一一八〕黑光《西安太液池出土一件巨型石魚》,《文物》一九五七年第六期。

〔一一九〕《史記·秦始皇本紀》三十一年十二月『事蘭池』注,《正義》引《括地志》云:『蘭池陂即古之蘭池,在咸陽縣界。《秦記》云:始皇都長安,引渭水爲池,築爲蓬、瀛,刻石爲鯨,(池)長二百丈。』

〔一二〇〕《楚辭·天問》:『鰲戴山抃,何以安之。』蔣驥《山帶閣注楚辭》:『《玄中記》:巨靈之龜,背負蓬萊山而抃。《列子》:東海五山,相去七萬里,隨潮往來,不得暫峙,僊聖毒焉,帝命禺強使巨鰲十五舉首戴之,五山始峙。』

〔一二一〕巫鴻《三盤山出土車飾與西漢美術中的『祥瑞』圖像》,文收巫著《禮儀中的美術——巫鴻中國古代美術史文編》,三聯書店,二〇〇五年,一五二頁、一五三頁。

〔一二二〕陳直《漢書新證》,天津人民出版社,一九七九年,三〇頁。

〔一二三〕林梅村認爲:『漢代祭祀場所常列石獸,安邑巴石虎原來大概是安邑供厨宫之物,後被移置安邑城關鎮墓地當作鎮墓獸使用。』引文見林著《古道西風——考古新發現所見中西文化交流》,三聯書店,二〇〇〇年,一一八頁。

〔一二四〕陝西省地方志編纂委員會《茂陵志》,三秦出版社,一九九七年,八六頁。

〔一二五〕姚生民《甘泉宫志》,三秦出版社,二〇〇三年,一二一頁。

〔一二六〕咸陽市文管會、咸陽市博物館《咸陽市空心磚漢墓清理簡報》,《考古》一九八二年第三期。

〔一二七〕中國社會科學院考古研究所《西漢禮制建築遺址》,文物出版社,二〇〇三年,一九五頁、一九六頁,圖版四〇四。

〔一二八〕曹勝高《漢賦與漢代制度——以都城、校獵、禮儀爲例》,北京大學出版社,二〇〇六年,一三一頁。

〔一二九〕王志傑《茂陵與霍去病墓石雕》,三秦出版社,二〇〇五年,三九頁。

〔一三〇〕林梅村《秦漢大型石雕藝術源流考》,文收林著《古道西風——考古新發現所見中西文化交流》,三聯書店,二〇〇〇年,一五七頁。

〔一三一〕王博、祁小山《絲綢之路草原石人研究》,新疆人民出版社,一九九六年,二一六頁至二二〇頁。

〔一三二〕陳直《漢書新證》,天津人民出版社,一九七九年,三二二頁。

〔一三三〕二十世紀五十年代,顧鐵符根據日本水野清一《關於西漢墓飾雕刻——霍去病墓石刻》(《東方學報》第三期特刊,一九三三年,三二四頁至三五〇頁)一文,獲知歐美學者的這些觀點並撰文批評,參見顧鐵符《西安附近所見的西漢石雕藝術》,《文物參考資料》,一九五五年第一一期。

〔一三四〕烏恩《論我國北方古代動物紋飾的淵源》,《考古與文物》一九八四年第四期。

〔一三五〕閻文儒《關中漢唐陵墓石刻題材及其風格》,《考古與文物》一九八七年第三期,九一頁。

〔一三六〕俞偉超、信立祥《孔望山摩崖造像的年代考察》,《文物》一九八一年第七期,文收俞著《先秦西漢考古學論集》,文物出版社,一九八五年,一七三頁、一七四頁。

〔一三七〕楊泓《美術考古半世紀——中國美術考古發現史》,文物出版社,一九九七年,一一八頁。

〔一三八〕劉丹龍、孫平燕《霍去病石雕藝術探微》,《文博》二〇〇四年第六期。

〔一三九〕《漢書·衛青霍去病傳》顔師古注曰:『不改其本國之俗而屬於漢,故號屬國。』

〔一四〇〕林梅村《秦漢大型石雕藝術源流考》,文收林著《古道西風——考古新發現所見中西文化交流》,三聯書店,二〇〇〇年,一五七頁。

〔一四一〕陳直《陝西興平縣茂陵鎮霍去病墓新出左司空石刻題字考釋》,《文物參考資料》一九五八年第一一期,六三頁。

〔一四二〕中國科學院考古研究所澧西發掘隊《一九五五—一九五七年陝西長安澧西發掘簡報》,《考古》一九五九年第一〇期。

〔一四三〕中國社會科學院考古研究所漢城工作隊《漢長安城武庫遺址發掘的初步收穫》,《考古》一九七八年第四期,二六五頁。

〔一四四〕安緯、奚芷芳:《蒙古匈奴貴族墓地初步研究》,《考古學報》二〇〇九年第一期,八五頁、八六頁。

〔一四五〕漢陽陵考古陳列館《漢陽陵考古陳列館》,文物出版社,二〇〇四年,五四頁;陝西省考古研究所《漢陽陵》,重慶出版社,二〇〇一年,一〇九圖、一一〇圖。

〔一四六〕漢平陵考古隊《巨型動物陪葬少年天子——初探漢平陵從葬坑》,《文物天地》二〇〇二年第一期。

〔一四七〕高曼《西安地區出土漢代陶器選介》,《文物》二〇〇二年第一二期。

〔一四八〕中國國家博物館、徐州博物館《大漢楚王——徐州西漢楚王陵墓文物輯萃》,中國社會科學出版社,二〇〇五年,二四七頁。

〔一四九〕徐森玉《西漢石刻文字初探》,《文物》一九六四年第五期。

〔一五〇〕《史記·南越列傳》《漢書·霍光金日磾傳》

〔一五一〕《漢書,霍光金日磾傳》

〔一五二〕據《漢書·地理志》,樂陵縣有二,一爲平原郡所轄,都尉治;一爲臨淮郡所轄,侯國,史高食邑或在臨淮郡樂陵縣。録此存疑。

〔一五三〕《漢書·諸侯王表》。

〔一五四〕李銀德《徐州西漢楚王陵墓考古的發現與收穫》,中國國家博物館、徐州博物館《大漢楚王——徐州西漢楚王陵墓文物輯粹》,中國社會科學出版社,二〇〇五年,二〇頁。

〔一五五〕王守功《危山漢墓——第五處用兵馬俑陪葬的王陵》,《文物天地》二〇〇四年第二期。

〔一五六〕王學理《墟落遺珍,漢室光華——再論陽陵着衣式木臂陶俑與塑衣式彩繪陶俑的藝術價值》,陝西省考古研究所《遠望集——陝西省考古研究所華诞四十周年紀念文集》,陜西人民美術出版社,一九九八年,五八三頁。

中国陵墓雕塑全集.第2卷,西汉/湯池,林通雁著.—西安:陝西人民美術出版社,2009.9