附一 西汉帝陵陵地秩序

沈睿文著

在这一部分,有必要对关中西汉陵地的总体秩序做一探讨,以期揭示关中汉唐陵地之间的关系。因东汉帝陵尚处于调查阶段①,诸陵名位尚未定谳,其研究只能以俟来日。

关中西汉帝陵陵地的分布原则讨论颇多,但是总的说来,无外乎是陵地的安排存在昭穆制度与否的问题。②争论的焦点集中在西汉是否存在昭穆制度、其昭穆次序如何以及西汉帝陵的朝向对昭穆排列的影响等方面。实际上,双方意见都存在问题。其症结便在于这两种观点考虑的都只是十一座西汉帝陵,忽视了其祖陵汉太上皇万年陵,没有把万年陵纳入西汉帝陵的系统。③昭穆制度在中国古代制度史上是一个重大问题,历来为学界所重,只是迄今尚未有统一的说法。此部分拟对西汉陵地秩序重新作一番综合考察,希望对这个问题有兴趣的学者予以补充或修订,好让这个问题得到圆满的解决。④

昭穆葬法在中古时集中表现为五音昭穆葬。五音之说初起时,便有以五音安排宅居朝向之事,尔后渐兴以五音定坟茔朝向及坟穴方位之术。这提醒我们认识关中西汉帝陵的分布原则首先要讨论五音姓利说的缘起,其次才是具体葬法——昭穆葬法实行与否的讨论。

中国传统哲学有其特殊的世界图示,涵括天地万物于一个阴阳系统里面。最迟战国时期便已出现的阴阳学说是一个庞杂的体系,下辖多个子系统,子系统中复有子系统。如此层层嬗递、隶属,各个系统内部、之间有着固定的对应关系和转换法则。其中,五行便是阴阳系统中最主要的子系统,它对万事万物,如五音等等的属性进行判断、分类。五音又是五行子系统中的一个子系统。它负责对律吕、姓名等物事进行归属。五音姓利说表达的便是姓名、五音、五行三个不同级别系统间的关系、法则。战国时期,阴阳五行学说盛极一时。这些人到汉代即被称为阴阳家、五行家或阴阳五行家,成为“六家”或“九流”之一。根据《论衡》卷二五《诘术篇》⑤、《潜夫论》卷六《卜列篇》⑥的有关记载,学界普遍认为五音姓利说出现在东汉初年。⑦但此时,五音姓利说已经比较普遍。一般地,从事物发展固有的惯性来讲,必要经过一个历程——萌生、认同、推行、退出。所以,应该可以做出如下判断:五音姓利说在东汉之前已经出现。实际上,早在西汉时便已有了依照五音定名归属的行为。《汉书》卷三〇《艺文志》数术略五行家载:

《五音奇胲用兵》二十三卷。《五音奇胲刑德》二十一卷。《五音定名》十五卷。右五行三十一家六百五十二卷。⑧

虽然这是现在我们能够真切阅读的少得可怜的文献资料,还需要更多的证据来充实,但是它已经足以说明五音之说在西汉的存在。东汉五音姓利说的盛行该是此风的延续。《汉书》卷三〇《艺文志》明确记载的西汉时期堪舆书籍有《堪舆金匮》十四卷、《宫宅地形》二十卷⑨,从堪舆术发展的内在理路来讲或许它们跟王充所记《图宅术》会有千丝万缕的联系,遗憾的是其具体内容今天我们已经不得而知了。也许有人会对此“武断”表示质疑、甚至反对。的确,长期以来,我们已经形成一个不再置疑的共识:包括考古学在内的学术研究是实证科学。在这一点考古学似乎走得更远,也更为彻底。但是如果一味地、过分地强调所谓的“实证”,是否会使我们的研究工作走进一个死胡同,即导致合理想象力的匮乏、丧失呢?文献的记载无可避免地会存在盲区。每个记录者都会有一个自己的取舍标准。一般地,对自己习以为常或不理解的知识会有意识、下意识乃至无意识地遗忘;对正遭受着曲解的知识大多也不能正确面对。同样地,为贤者讳、为尊者讳的民族性也使一些真相相继遭遇遮蔽、遗忘。而考古的特性,使研究对象更具不完整性。因此,长此以往,终究势必造成学科生命力的枯萎。我们已经习惯了对能看到的“有”做出相应的判断——且不说其可靠与否。但是,更重要的是,对于看不到的“有”(此“有”乃平常大家所说“无”之一部分)又该如何处理呢?这就要求我们必须进行同情的理解和理性的分析。其实,强调考古的意义,就在于考古学不可能复现历史,而只是依据某些资料建构一种可能的真实。判断这种构建的标准并不是真实的历史,而是其是否令人信服,是否能够得到某种程度的认可。⑩但其前提是,在全面获取精准、完整数据的基础上,依循坚实的逻辑结构严格论证,并尊重已有之相关成果。这才是切实的、真正令人信服的“实证”路线,也是任何学科的研究是否真正称得上“科学”的最基本要求。遗憾的是,我们仍去之甚远,未经任何论证——更遑论严谨——的高屋建瓴式的、仅停留于口头结论的、学术表态式的观点仍不时浮泛。显然,这种研究范式与人们一再强调并标榜的实证研究是南辕北辙的,而且危害不为不深。

文献中屡屡言及昭穆葬,有关的记载最早见于《周礼》。同书卷四一《春官》冢人云:

冢人掌公墓之地,辨其兆域而为之图,先王之莽居中,以昭穆为左右。昭居左,穆居右,夹处左右。(11)

但是,昭穆制度在先秦时期墓地是否得到体现一直没有定论,目前所能达成共识的有关实物资料所属时代很晚。那么,西汉社会的最高权力集团内是否存在“序昭穆如礼”的观念呢?

摆在我们面前的一个事实是:西汉王朝建立,复活了秦所废除的封建制度,在地方行政制度上出现了特有的“郡国制”,但当时并没有“恢复”封建庙制,而是实施“郡国庙”。所谓郡国庙,指在汉元帝永光四年(前40)十月废郡国庙以前,在郡国设立皇帝庙,计有太上皇庙、高祖庙、太宗庙(文庙)、世宗庙(武庙)。地方长官,包括诸侯王及郡守,按一定时序祭祀之。这样的做法,与封建庙制的原理大相径庭。在郡国庙制下,产生诸侯上祭天子的情形,至于异姓郡守主祭天子,更非封建宗庙制所允许。(12)墓庙与下述两项封建宗庙制度的基本精神不相符。其一是根据宗法制度规定宗子在家内的地位,以及昭穆相续原理,达到收族的目的。依次设计而有祖宗庙与亲庙。后者须逐次毁庙,墓庙则不毁。其二是根据政治身份决定庙制大小。墓庙立在墓前,自然没有昭穆秩序。(13)这应该是西汉早期宗庙的真实情况。遗憾的是,这个分析脱离了当时的政治格局。汉家旧制,诸侯王的体制与朝廷相准。虽自景帝起已开始“减削其官”,但诸侯王之母称太后,诸侯王之妻称王后,子称太子,仍与朝廷无异。(14)汉代郡国庙的存在实际上跟这神政治格局紧密关联的。换言之,汉代初期中央皇权的相对弱小,以及异姓王、同姓王的难抑是导致郡国庙的重要原因。

另外,需要注意的是,尽管由于墓侧起寝,使西汉各帝庙都立在各自的陵慕附近,形成分散庙制。但是,三年祫祭时同样要集中到高庙。《汉旧仪》载:“宗庙三年大袷祭,子孙诸帝以昭穆坐于高庙,诸隳庙神皆合食,设左右坐。”(15)可见,西汉最高权力集团内存在“序昭穆如礼”的观念是毋庸置疑的。如前所言,昭穆代表的是宗法制度,是儒家的一个核心思想。殊难理解在经学如此繁荣的西汉,何以“昭穆”及其制度被置若罔闻。

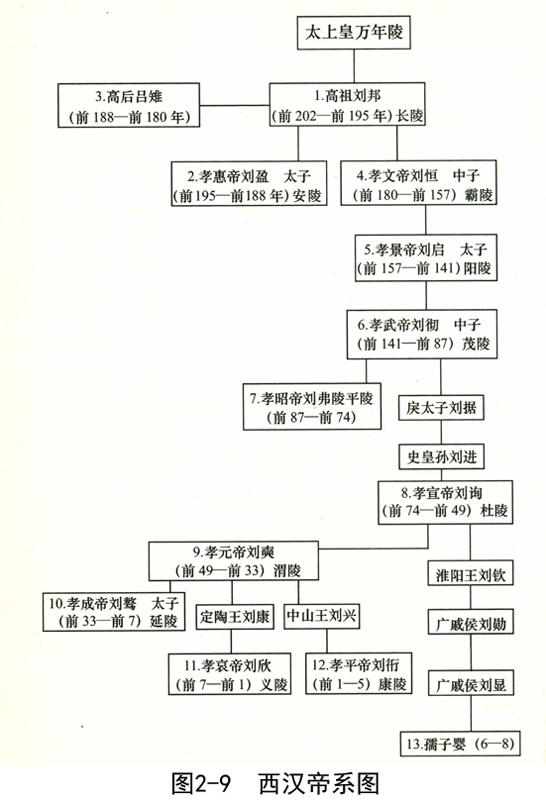

《汉书》言及“昭穆”凡9次,集中出现于西汉元、成、哀帝时期。人们在讨论西汉昭穆制度时总好引用《汉书》卷七三《韦贤传》附韦玄成传的有关记载,据此结合西汉帝系图(图2-9)不难梳理出西汉宣帝之后的庙制改革及其动机。

宣帝本始元年(前73),丞相蔡义奏议谥宣帝父史皇孙刘进为“悼园”,置邑三百家。至元康元年(前65)丞相魏相等又上奏:“父为士,子为天子,祭以天子。悼园宜称尊号曰‘皇考’,立庙,益故奉园民满千六百家,以为县。”(16)这不仅仅是表现作为人子的宣帝对父亲的孝道之情,更为重要的是宣帝为昭帝兄孙、武帝庶出,其合法性的建设尤为重要。所以,便有此二度对其父身份的提高。

永光四年,汉元帝采取了罢郡国庙而立庙京师长安的办法,盖欲以此提高、树立中央皇权之权威,使“四海之内各以其职来助祭”,一如后来匡衡所言“将以系海内之心”(17)。这一点可以从西汉后期皇位的继承情况论证。此时的宣帝、元帝,尤其是宣帝的即位颇费周折。宣帝因其祖父戾太子的叛变,而已降为平民,赖霍光弄权专制的野心,得以跻身九五之尊。于是,他认为自己是由戾太子以上承武帝,极力加以推尊,以填补内心的虚弱。(18)实际上,与其说是填补内心的虚弱,毋宁说是要树立并加强自己皇权法统的威信。宣帝的身份与起自闾巷之间的经历,加之他并非源自昭帝这一支系,因此,皇权威信的树立就显得更为重要而迫切。于是,相关的举措,如庙制改革等也就自然多了起来。

罢郡国庙后月余,韦玄成等四十四人奏议,以为“立亲庙四”、“亲尽而迭毁”,建议以汉高祖为太祖,而“太上皇、孝惠、孝文、孝景庙皆亲尽宜毁,皇考庙亲未尽,如故”(19)。其目的是重立标榜宣帝之父悼皇考在昭穆序列中的位置。参照西汉帝系,可知韦玄成等人所谓“立亲庙四”便是高祖刘邦、戾太子刘据、史皇孙刘进(悼皇考)和宣帝等四位。这实际上是对宣帝、元帝法统合法性的强调,应该是代表了汉元帝的政治初衷。但是,以亲尽为由而毁太上皇、孝惠、孝文、孝景庙,这是难以施行的。当时,朝堂上还有其他三种不同的意见。其中大司马车骑将军许嘉等二十九人认为文帝庙不宜毁;廷尉尹忠以为武帝庙不宜毁。这两者并没有直接反对,只是提出不同意见;而谏大夫尹更始等十九人更是直言将悼皇考庙列入昭穆序列,不合礼制,宜毁。这三种意见的存在,正说明了韦玄成等人的奏议在当时并未成定谳,而元帝对此也颇为难断。这三种意见中,尹忠一派人数最少,故元帝起先并不予考虑。于是,问题的关键在于如何协调、权衡许嘉与尹更始这二派政治力量的主张。尹更始等虽人数不少,但其意见显然是跟元帝的用心相悖的,因此此种意见后并未见纳。从文献记载来看,许嘉一派的人数最多,呼声可能也更为强烈。许嘉为元帝的舅舅,他本是广汉弟延寿之子,因广汉没有儿子,便过继给广汉。广汉在霍光尊立宣帝过程中曾参与议定,这种特殊的身份和政治力量是元帝不得不慎重考虑的。史称元帝“重其事,依违者一年”,即这件事情元帝犹豫不决、慎重考虑了一年的时间。永光五年,元帝终于颁诏做出让步,甚至于有些矫枉过正。他糅合了许嘉和尹更始二种意见:不仅承认文帝,同时也承认宣帝为昭帝之后且“于义一体”,而景帝庙和皇考庙皆亲尽。这是一个自相矛盾的诏书。“于义一体”,颜师古认为其意指宣帝、昭帝在昭穆序列中俱为昭。值得注意的是,此刻元帝原先意在突出的祖父悼皇考庙却走向了另一个极端。悼皇考亲实未尽,元帝本人便是他的孙子。元帝何至于健忘至此?此举恐与中央皇权微弱而有不得已之苦衷有关。诏书颁发后,韦玄成等人又根据元帝的初衷对诏书进行了完善,重又提出皇考庙亲未尽,同时认为“祖宗之庙世世不毁,继祖以下,五庙而迭毁”。“五庙而迭毁”显然已经跟永光四年时“立亲庙四”有很大不同了。此外,虽说“五庙而迭毁”,但是实际上此前诸帝庙都得到保留。韦玄成还具列了诸帝的昭穆次序:高皇帝为太祖,孝文皇帝为太宗,孝景皇帝为昭,孝武皇帝为穆,孝昭皇帝与孝宣皇帝俱为昭,皇考庙亲未尽。太上、孝惠庙皆亲尽,宜毁。太上庙主宜瘗园,孝惠皇帝为穆,主迁于太祖庙,寝园皆无复修。这是与前述反对意见达成妥协的结果,其条件便是保留悼皇考庙。这便是元帝的用心所在。通过奉高祖为太祖、文帝为太宗,此二者为祖宗之庙、万世不毁,来实现这个宗法体系。元帝最后采纳了这个意见。其中值得注意的是,西汉第二帝的惠帝为穆,缺乏相应的昭;而作为第一帝的高祖却为太祖。足见这是一个充满矛盾的宗法秩序。此如前引《汉旧仪》所言“宗庙三年大袷祭,子孙诸帝以昭穆坐于高庙,诸隳庙神皆合食,设左右坐”一般,确是一个令人费解的安排。

“后岁余,玄成薨,匡衡为丞相。上(元帝)寝疾,梦祖宗谴罢郡国庙,上少弟楚孝王亦梦焉。上诏问衡,议欲复之。”(20)匡衡深言不可,但是元帝的疾病久久仍不见平复。匡衡遂惶恐向高祖、孝文、孝武庙祷告。在匡衡的祷文中道出了元帝罢郡国庙的目的,这就是“将以系海内之心,非为尊祖严亲也。今赖宗庙之灵,六合之内莫不附亲,庙宜一居京师,天子亲奉,郡国庙可止毋修”。接着,匡衡还告谢诸毁庙。但是,元帝还是连年疾病。元帝究竟所患何疾?史无明征。元帝于永光四年春二月所颁诏文给我们勾勒了当时的政局。其诏曰:

朕(元帝)承至尊之重,不能烛理百姓,娄(屡)遭凶咎。加以边竟(境)不安,师旅在外,赋敛转输,元元骚动,穷困亡聊,犯法抵罪。夫上失其道而绳下以深刑,朕甚痛之。(21)

史官称元帝多材艺好儒,征用儒生,委之以政,但是,牵制文义,优游不断,终导致孝宣之业衰焉。(22)在这种形势下,他又废郡国庙,削弱了郡国权力,优柔寡断的他自恐郡国由此而起逆意。由此看来,元帝所患多为忧思之症,故有“朕甚痛之”之语。因元帝连年有疾,于是便于建昭五年(前34)恢复了所罢的寝庙园,皆修祀如故。但是,并没有恢复郡国庙。元帝崩,匡衡奏议再度罢毁惠帝、景帝等寝庙园,并重新提出戾太子庙不当毁。其意在进一步强调宣、元、成帝之法统。“成帝时以无继嗣,河平元年(前28)复复太上皇寝庙园,世世奉祠。昭灵后、武哀王、昭哀后并食于太上寝庙如故,又复擅议宗庙之命。”即成帝重新恢复了高后吕雉时期擅议宗庙者弃市的法令,通过律法的手段来维护自己的法统。其中“复复”二字透露了西汉早年规定太上皇庙即是世世奉祠且不迁的。此刻只好搬出太上皇来维系汉室帝系,以共同的祖宗来号召整个王室,可见此刻成帝政府面临的法统危机之一般,亦足见太上皇的地位实非同寻常。

哀帝即位后,丞相孔光、大司空何武又不失时宜地重新检讨了元帝永光五年和建昭五年(前34)的制书,认为“迭毁之次,当以时定,非令所为擅议宗庙之意也”,并请求与群臣重新议定。哀帝为元帝庶孙,此时重新讨论庙制,正说明昭穆礼在政权法统中的运用。孔光、何武等人也正看中了哀帝的这个身份而提出重新议定以迎合哀帝。于是,光禄勋彭宣、詹事满昌、博士左咸等五十三人皆以为“继祖宗以下,五庙而迭毁,后虽有贤君犹不得与祖宗并列。子孙虽欲褒大显扬而立之,鬼神不飨也。孝武皇帝虽有功烈,亲尽宜毁”(23)。其结果是毁武帝庙,并于建平二年(前5)夏四月立其父恭皇庙于京师长安。(24)

但是,后来刘歆又引经据典提出“天子七庙”的庙制,并认为:武帝、宣帝之庙不宜毁,自贡禹建迭毁之议,惠、景及太上寝园废而为虚,失礼意矣。

平帝时,大司马王莽奏议以为“父为士,子为天子,祭以天子者,乃谓若虞舜、夏禹、殷汤、周文、汉之高祖受命面王者也,非谓继祖统为后者也”,认为立宣帝父史皇孙刘进庙,益民为县,违离祖统,乖缪本义,宜乎毁废。此时,方将悼皇考从宗庙世系中清除出去。平帝的情况跟宣帝、哀帝有似,这个议案的通过,同时还意味着平帝父亲中山孝王刘衎不能进入皇室的宗庙,这说明较元帝、哀帝二朝,此时平帝的皇权已经大大衰落了。更为重要的是,王莽通过议定宣帝父悼皇考在皇室宗庙中的不合法,从而也暗示着宣帝以下乃至平帝法统的不合法。这无疑是为王莽的篡权埋下了重要的一笔,实际上也是王莽为自己日后篡权所做的重要的舆论准备。可见,昭穆从表层上看体现的是一种伦理秩序,但实际上其深层却昭示着权力机制的权威与尊严,甚而往往预示着社会结构与秩序的变动。

综上,《汉书》卷七三《韦玄成传》集中反映了西汉后期社会权力集团在不同时期出于法统建设和宗统地位的需要而对宗庙制度的讨论,从中不难体察到昭穆观念在他们的心目中始终是根深蒂固的,因而才能出现在连续数朝中,昭穆成为政治斗争焦点的现象。字里行间透露出这样一个信息:西汉前期虽然宗庙没有集中使用昭穆次序,但其昭穆观念丝毫不爽。只是在实际做法上鉴于郡国的力量而不得不采取郡国立庙、宗庙异处的形式。但是,在宗庙三年的大袷祭时,子孙诸帝亦以昭穆坐于高庙,诸隳庙神皆合食,设左右坐。

那么,在陵地的布局上又是怎样,是否依照昭穆秩序?《汉书》卷二七上《五行志》记载了元帝初元四年(前45),孝武园“白鹤馆灾。园中五里驰逐走马之馆,不当在山陵昭穆之地”(25),明确告知山陵也有昭穆现象。但是,讨论这个问题,同样地,最重要的障碍还是文献资料的严重不足。只是文献记载的缺失,并不意味着就此却步。文献、考古二者本是相互补证,缺一不可的。我们还可以通过考古资料来弥补文献的匮乏,尽管考古材料也有作伪现象的存在。

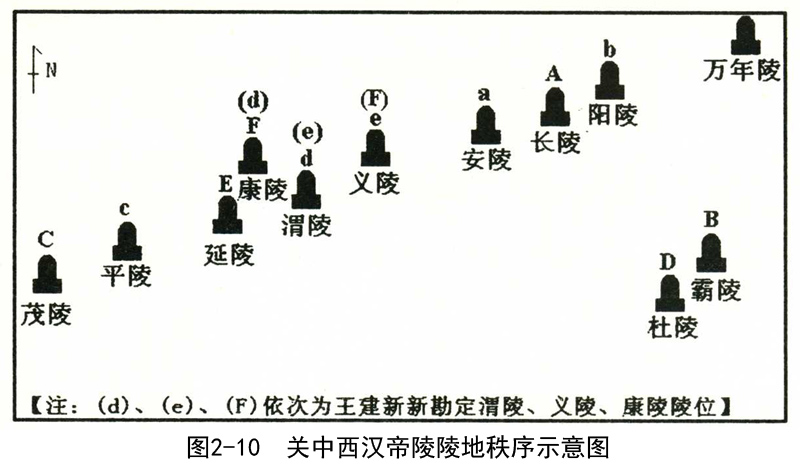

通过《水经注》、《汉书》、《三辅黄图》,以及《元和郡县图志》等有关历史文献的记载,结合近年来的实地勘察,西汉帝陵名位的比定目前已经达成共识(26)(图2-10),这是研究西汉帝陵入葬图式的关键所在。

西汉十二座陵墓分别修筑在汉长安城北部的徐木原、咸阳原和长安城东南的白鹿原与杜东原上。其中太上皇万年陵(27)在三原县徐木原;咸阳原上有高祖长陵、惠帝安陵、景帝阳陵、武帝茂陵、昭帝平陵、元帝渭陵、成帝延陵、哀帝义陵和平帝康陵,大体呈一斜线分布;白鹿原与杜东原上分别有文帝霸陵和宣帝杜陵。整个陵地通过太上皇万年陵、武帝茂陵这两座陵墓把陵地的东西范围界定出来,而且呈现出集中在咸阳原西部入藏的趋势。《汉旧仪》载:

〔每〕天子即位,明年,将作大匠营陵地,用地七顷,方中用地一顷,深十三丈,堂坛高三丈,坟高十二丈。……已营陵,余地为西园后陵,余地为婕妤以下,次赐亲属功臣。(28)

目前,汉阳陵的考古钻探、发掘成果和GPS测量数据表明,汉阳陵陵址是经过认真选择,营建前仔细设计,工程依照设计蓝图施工的。这些不啻说明当时帝陵的营建是有规划的,由此其关中整个陵区的规划亦可见一般。(29)此显系考古勘测验证情理中事之典型例证。

西汉陵区选择在汉长安城北部,北山山脉之南,原因主要有如下两方面。其一,古人认为葬者宜在国都之北,并成为一种礼制。此前已经论证过如此安排葬地跟古人建构、维护的天人秩序有莫大的关系。(30)其二,上文已经推定了五音姓利说在西汉的存在。在五姓五音的归属上虽然存在一姓多属的情况,但刘姓却始终只属宫姓。这一点不仅可以从后世的阴阳书中检索到,而且也可以从音韵学上获得支持。《图解校正地理新书》卷七《五音所宜》条云:

宫羽二姓宜北山之南,为北来山之地。西为前,东为后,南为左,北为右,明堂内水出破坤为大利向。(中略)凡州县、寺观、城邑、馆驿、廨宇皆无的主,尽属商姓,宜丙向;若立私宅冢墓所向及水流,皆随本音利便。(31)

西汉诸陵分布在咸阳西北北山山脉之南的黄土原上,正好符合北山之南的条件。其篡道朝向为东西向(32),也正好符合宫羽姓葬法以“西为前,东为后”的要求。西汉的帝陵与皇后陵位置,一般前者居西,后者居东。从西汉各陵园的布局来看,也都是坐西向东,以西方为尊的。如景帝阳陵与孝景王皇后陵、昭帝平陵与孝昭上官皇后陵、宣帝杜陵与孝宣王皇后陵、元帝渭陵与孝元傅皇后陵,以及成帝延陵、哀帝义陵和平帝康陵与其后妃陵墓(33),情况都是这样(34)。这种现象该与上述堪舆术有莫大的关系吧?(35)

如前文引文所言,汉成帝时,丞相韦玄成等奏请立昭穆之序,并厘订出西汉中期几个皇帝的昭穆序列,即高皇帝为太祖,孝文皇帝为太宗,孝景皇帝为昭,孝武皇帝为穆,孝昭皇帝与孝宣皇帝俱为昭,孝惠皇帝为穆,主迁于太祖庙。无疑,这个昭穆次序是以汉文帝一系为主。厚此薄彼的偏心,预示着它的偏差。

汉后期以儒治国实为汉武帝轮台诏之泛滥(36),此从武帝晚年已经埋下端绪,终于元帝时成为治国之根本。武帝早年虽“罢黜百家,独尊儒术”,但实阳为杂糅阴阳术数之儒学,而阴以法家治理天下。宣帝训导元帝刘奭的话便很好地总结了他们的统治策略。时为太子的元帝柔仁好儒,见宣帝用刑过多,劝谏宣帝任用儒生。宣帝作色道:

汉家自有制度,本以霸王道杂之。奈何纯任德教,用周政乎!且俗儒不达时宜,好是古非今,使人眩于名实,不知所守,何足委任!(37)

宣帝甚至还发出“乱我家者,太子也”的喟叹。公元前49年,宣帝死,元帝刘奭继立,宣告汉武帝以来“杂王霸道”尚法治天下的“汉家制度”的终结。元帝政府行“周政”,以儒术示天下,并在成、哀、平三朝得到相继承袭。因此便有元、成、哀、平帝时期对宗庙制度的讨论。宗庙制度的改革便是重建儒家话语秩序的重要内容,已如前论。政府希冀以此建立某种结构。这种结构不仅使其统治的合法性、合理性得以顺理成章地树立,同时也使统治秩序得以强化。遗憾的是,不合时宜却使事与愿违。这种话语权威性的重新认定严重地削弱了中央皇权。无论如何,成帝政府的宗庙制度改革也就因此自然地跟此前已经确定的秩序不同。它应该不能作为西汉早期昭穆次序的参照。何况此前已经入藏的诸陵位置也不可能因为后来的这些讨论而改变。

况且,宗庙昭穆制度的讨论真正反映到陵地的安排上,难免会存在一个时间差,正如同唐代几次庙制昭穆次序的讨论与陵位所产生的差异一样(38),更何况这时已经是汉成帝时代,整个王朝的气数已近尾声。而且,可以这么说,庙制中的兄弟昭穆排列也一直存有歧义,未有定论。这一点西汉王朝也不例外。

尽管元、成、哀、平帝时期对宗庙制度的讨论是重建政权法统的需要,但是如果仔细剖析,从中还是可以体察到某些重要线索。第一,如上所言,元、成、哀时期关于宗庙礼的讨论最终都是无疾而终,没有定谳,不能作为此前昭穆的排列次序。第二,关于汉代早期对太上皇在宗庙昭穆中地位的处理。如前所言,在韦玄成最后厘订的昭穆次序中,有一令人费解的现象,即西汉第二帝的惠帝为穆,缺乏相应的昭;而作为第一帝的高祖却为太祖。又河平元年(前28)哀帝复复太上皇寝庙园,世世奉祠。昭灵后、武哀王、昭哀后并食于太上寝庙如故,又复擅议宗庙之命。其中“复复”二字透露了西汉早年太上皇庙即是世世奉祠且不迁的。综上,若非汉初以太上皇为实际上的太祖,而名义上的太祖刘邦却位于昭位,殊难解释。其实,这种情况在后世也屡见。如,北宋仁宗崩后,神主将祔庙,礼院请增加庙室,孙抃等在陈述中提到在当朝的《禘袷图》中,“太祖(赵匡胤)、太宗同居昭位,南向;真宗居穆位,北向。盖先朝稽用古礼,著之祀典”(39)。这是太祖并未被视为实际之太祖并得居祖位的一个例证。

我们再来看看唐代对西汉庙制的看法。神龙元年(705),唐中宗李显复位,迁武氏庙于西京,为崇尊庙,又把东都武氏故庙改为唐太庙。这时,“议立始祖为七庙,而议者欲立凉武昭王为始祖”。这件事引起了朝臣们的争论,太常博士张齐贤力排众议,说:

古者有天下者事七世,而始封之君为之太祖。太祖之庙,百世不迁。至祫祭,则毁庙皆以昭穆合食于太祖。商祖玄王,周祖后稷,其世数远,而迁庙之主皆出太祖后,故合食之序,尊卑不差。汉以高皇帝为太祖,而太上皇不在合食之列,为其尊于太祖也。魏以武帝为太祖,晋以宣帝为太祖,武、宣而上,庙室皆不合食于祫,至隋亦然。唐受命,景皇帝始封之君,太祖也,以其世近,而在三昭三穆之内,而光皇帝以上,皆以属尊不列合食。今宜以景皇帝(李虎)为太祖,复祔宣皇帝为七室,而太祖以上四室皆不合食于祫。(40)可见,张齐贤认为汉代的太上皇尽管名义上不是“太祖”,但他要比高祖来得尊崇,因此,不在合食之列。无独有偶,颜师古也认为“太上,极尊之称也。皇,君也。天子之父,故号曰皇。不预治国,故不言帝也”(41)。可能这正是造成汉元帝厘定之宗法秩序的矛盾性,以及《汉旧仪》所载西汉宗庙三年祫祭之场景的原因所在吧。尽管当时对此有不同意见,但是最后还是根据张齐贤的意见“以景皇帝(李虎)为始祖”。始祖即是太租,太祖之外,更无始祖。(42)从唐陵关中陵区将祖陵景皇帝李虎的永康陵安排在汉代太上皇万年陵所在的三原县,可以推知唐朝礼官视万年陵为西汉的祖陵,亦即西汉太上皇为实际之太祖。否则,唐朝就不可能如此安排陵区的祖陵。同时,我们还注意到下面这些现象。

《汉书》卷一下《高帝纪下》云:“〔十年〕秋七月癸卯(前197年7月14日)太上皇崩,葬万年(陵)。”(43)可知,万年陵是最先入葬西汉陵区的陵墓。从陵区的安排来看,无疑地万年陵跟刘邦以下11陵是安排在同一陵区,并起着标识陵区东界的作用。也就是说,汉代从一开始便将万年陵纳入整个陵区的建设规划。还必须注意的是,刘邦封其父亲以“太上皇”的封号。且汉兴伊始,刘邦就下令各诸侯王国都立太上皇庙。

其实,这也符合一般的规则。纵观中国历史,追封先祖并加以尊崇是每个王朝的惯例。从这个意义上讲,汉高祖刘邦也不可能将自己放在这个位置上。因此,有足够的理由认为在西汉陵区中太上皇陵处于祖位。看来这个问题的关键在于我们被汉高祖所谓“太祖”的称号所蒙蔽,而忽视了在实际名分上太上皇还要比他来得尊崇。这正是颜师古点明的“太上”之要义。

综观中国历代皇(王)室宗庙中的昭穆排列次序,自西周以降,除春秋、战国、秦朝、三国时期、北朝时期、隋朝、五代、辽朝以及明朝等朝代史无明文记载兄弟相继为君的昭穆异同问题外,两汉、两晋、南朝之齐朝、金朝和元朝等朝代的史志和礼书都明确载有兄弟相继为君昭穆相异的史实。只有在唐、宋、清三朝中,两种意见争论不下,其宗庙中的昭穆排列次序时而以兄弟相继为君昭穆异位,时而又昭穆同位,游移不定。(44)兄弟昭穆同位的原则在中国历史上最先得到中央皇权的认可是在唐代,是在经历了反复不断的讨论后在唐宣宗时才确定下来的。换言之,西汉早期实行的也应该是兄弟昭穆异位——所谓“为人后者为之子”,即惠帝与文帝昭穆异位;而元、成、哀、平时期的有关复议也没有触及兄弟昭穆异位的原则。

根据上述原则,如果以太上皇为太祖位,参照西汉历世皇帝的世袭以及他们之间的血缘嬗递关系,可以划出如下5组昭穆组合,即:第一组高祖(长陵A)、惠帝(安陵a);第二组文帝(霸陵B)、景帝(阳陵b):第三组武帝(茂陵C)、昭帝(平陵c);第四组宣帝(杜陵D)、元帝(渭陵d);以及第五组成帝(延陵E)、哀帝(义陵e)等。此外,平帝(康陵F)则缺相应的穆位。

据前揭《图解校正地理新书》卷一三《步地取吉穴》条所云“宫羽姓祖坟下甲、庚、壬三穴,葬毕再向正西偏南庚地作坟一座,名曰贯鱼葬,不得过酉地。分位仿此”(图2-1),可以看出宫羽姓昭穆葬是以东北角为祖穴的,而昭穴、穆穴则分布在祖穴的西侧,昭穴在西南方位,穆穴在西北方位,昭穴在前,穆穴在后。这就是刘姓墓地昭穆葬式的特点。

根据刘姓墓地的昭穆葬式,我们来分析西汉陵区的秩序。如果以东北角的万年陵为祖穴,便可以发现上述昭穆组合中除了第一组、第二组、第四组不是严格按照这个葬式入葬的之外,其他的几个组合都是遵守宫姓昭穆葬的模式,且丝毫不爽。(45)其实,第二组、第四组从根本上来说还是遵循昭穆制度中左昭右穆的基本原则。至于为什么昭穴宣帝杜陵在后,而穆穴元帝渭陵在前,这可能跟宣帝的个人爱好有很大的关系。《汉书》卷八《宣帝纪》说宣帝年轻时,“喜游侠,斗鸡走马,具知闾里奸邪,吏治得失。数上下诸陵,周遍三辅,常困于莲勺卤中,尤乐杜、鄠之间,率常在下杜”(46)。又《三辅黄图》卷六《陵墓》条记载宣帝“在民间时,好游鄠、杜间,故葬此”(47)。一个人的成长经历对后来他的性格、行为有着不可忽视的影响。早年在杜、鄠之间的生活经历,所谓“乡土情怀”该是宣帝择葬此地的重要原因。换言之,可进一步推断杜陵陵址乃宣帝生前所选。从上文的相关论述可以明了:汉朝统治者深切知道宗统、法统之至要,方才适时、积极地利用、推动庙制改革来辅佐现有之统治。若言宣帝通过自己的陵位远离汉帝已有之先帝陵区来重树已之法统,这是不合情理的。因为那也同样意味着他离开了重建法统必须依赖的太上皇、高祖、武帝。故宣帝此举该与确定其法统之合法性无涉。其实,生前择陵在西汉并非没有先例。《史记》卷一〇二《张释之传》记载张释之随汉文帝至霸陵,文帝居北临厕,顾谓群臣曰:“嗟乎!以北山石为椁,用纻絮斮陈,蕠漆其间,岂可动哉!”(48)同书卷一〇《孝文本纪》云:“霸陵山川因其故,毋有所改。”(49)可见,霸陵陵位是汉文帝生前的抉择。汉文帝生前的选择,是造成第二组帝陵昭穆前后倒置的先决原因。(50)从地理环境看,汉高祖长陵的陵位已经紧贴北山,穆穴更应该在它的东北角。可是,东北处实际的地貌是山脉,地形颇为局促不便。是否文帝择葬霸陵也有这方面的考虑?鉴于客观地理环境的限制,于是,第一组帝陵便出现昭穆左右易位的现象。《宋会要辑稿》卷八一九二“慈圣光献皇后陵”条:

〔元丰三年〕十一月二十日(1078年4月12日),山陵按行使韩缜等言:“永昭陵北稍西地二百十步内取方六十五步可为山陵。”诏依。又以陵域迫隘,问缜可与不可增展,缜言:“若增十步,作七十五步为陵域,合徵火相生及中五之数。”诏:“增十步。”(51)

可见因地形、地势的具体情况而出现变通的情况在巩县北宋八陵中也存在。(52)看来东北处地形的局促是西汉帝陵集中在咸阳原西部入藏的主要原因。

这里还需要讨论的是成帝所筑废陵昌陵。(53)《汉书》卷七〇《陈汤传》记载了成帝经营昌陵的经过。(54)关于成帝废止昌陵营作,同书卷一〇《成帝纪》云:

〔鸿嘉元年春二月〕壬午(前20年2月28日),〔成帝〕行幸初陵(廷陵),赦作徒。以新丰戏乡为昌陵县,奉初陵,赐百户牛酒。(55)

昌陵在长安城以东新丰县戏乡步昌亭,位于渭水南岸。在成帝与哀帝的昭穆组合中,成帝处于昭位,属于昭位的陵寝在陵址的选择上也就具有相对的自由空间。所以,在刘向的上疏中并没有言及昭穆问题,更谈不上以此为由来反对,而是提到近祖和昌陵耗资昂贵的问题。《汉书》卷三六《楚元王传》载刘向《罢昌陵疏》云:

陛下即位,躬亲节俭,始营初陵(延陵),其制约小,天下莫不称贤明。及徙昌陵,增埤为高,积土为山,发民坟墓,积以万数,营起邑居,期日迫卒,功费大万百余。死者恨于下,生者愁于上,怨气感动阴阳,因之以饥馑,物故流离以十万数,臣甚愍焉。以死者为有知,发人之墓,其害多矣;若其无知,又安用大?谋之贤知则不说,以示众庶则苦之;若苟以说愚夫淫侈之人,又何为哉!陛下仁慈笃美甚厚,聪明疏达盖世,宜弘汉家之德,崇刘氏之美,光昭五帝、三王,而顾与暴秦乱君竞为奢侈,比方丘陇,说愚夫之目,隆一时之观,违贤知之心,亡万世之安,臣窃为陛下羞之。唯陛下上览明圣黄帝、尧、舜、禹、汤、文、武、周公、仲尼之制,下观贤知穆公、延陵、樗里、张释之之意。孝文皇帝去坟薄葬,以俭安神,可以为则;秦昭、始皇增山厚臧,以侈生害,足以为戒。初陵之模,宜从公卿大臣之议,以息众庶。(56)

此外,西汉帝陵尚有众多大臣陪葬墓的存在,一如《白虎通义》卷一一《论坟墓篇》所言:

礼曰:“先王之葬居中,以昭穆为左右,群臣从葬,以贵贱序。”(57)

这正是对西汉陵区的真实写照。至此关中西汉陵地总体布局原则皎然矣。

前汉一代的制度对中国后世影响至深,后世制度多可溯及,昭穆制度就是其中的一个。西汉帝陵陵地的这种分布原则影响了后来的关中唐陵分布,在后者陵地得到忠实地再现。(58)不宁惟是,此后,巩县北宋八陵更是试图严格依照五音昭穆葬法来规划整个陵区。昭穆葬不但体现着一种独特的政治伦理,而且向天下昭示着王室的至尊、特权和无上权力的更迭、变迁。作为传统社会最高权力集团的表征,其精神一直维系着传统的中国社会。

①2002年及2004年,韩国河有针对性地踏查了五个冢区。详所撰《东汉陵墓踏查记》,《考古与文物》2005年第3期,页13—21。2007年5月又发现了东汉帝陵陵园遗址及陪葬墓园遗址各1处,详洛阳市第二文物工作队、偃师市文物管理委员会《偃师白草坡东汉帝陵陵园遗址》,《文物》2007年第10期,页60—73;洛阳市第二文物工作队、偃师市文物管理委员会《偃师阎楼东汉陪葬墓园》,《文物》2007年第10期,页74—78。此前东汉帝陵的有关研究情况,详韩国河前揭文,页21注释⑤;以及韩国河《东汉帝陵有关问题的探讨》,《考古与文物》2007年第5期,页10—17。另,有关洛阳邙山历代陵墓群的情况,可参洛阳市第二文物工作队《洛阳邙山陵墓群的文物普查》,《文物》2007年第10期,页43—59。王竹林、赵振华《东汉南兆域皇陵初步研究》,《古代文明》第4卷,北京:文物出版社,2005年11月,页183—206。

②目前学术界对此有两种意见,一部分学者认为西汉十一陵的布局存在昭穆问题,而另一部分学者则认为这十一座汉陵的布局不存在昭穆问题。著文认为西汉帝陵是按照昭穆葬法的原则入葬的文章主要有:石兴邦、马建熙、孙德润《长陵建制及其相关问题——汉刘邦长陵勘察记存》,《考古与文物》1984年第2期,页37;刘庆柱、李毓芳《西汉十一陵》,西安:陕西人民出版社,1987年7月,页143—149;杜葆仁《西汉诸陵位置考》,《考古与文物》1980年第1期,页32;李毓芳《西汉帝陵分布的考察——兼谈西汉帝陵的昭穆制度》,《考古与文物》1989年第3期,页28—35。雷百景、李雯《西汉帝陵昭穆制度再探讨》,《文博》2008年第2期,页48—51。另,杨宽认为高、惠、景三帝陵是按照昭穆制度归葬,其他诸陵则比较杂乱地葬在武帝茂陵以东和惠帝安陵以西地区,不再按照左昭右穆之制。详所撰《中国古代陵寝制度史研究》,页201。而持反对意见的有:叶文宪《西汉帝陵的朝向及其相关问题》,《文博》1988年第4期,页41—42;雷依群《论西汉帝陵制度的几个问题》,《考古与文物》1998年第6期,页63—65、49;焦南峰、马永赢《西汉帝陵无昭穆制度论》,《文博》1999年第5期,页51—58。黄展岳亦认为西汉陵地不存在昭穆制度,其理由是“五音宫姓葬法始见于北宋王洙等奉敕撰《地理新书》,属术数类堪舆相墓术,流行于宋元中原民间,说它在西汉时已出现,并被皇室所接受,实难以置信。与其说西汉陵位排序按五音宫姓葬法安排(其实只有部分陵位形似五音宫姓葬法),倒不如说,五音宫姓葬法的产生可能是受汉唐陵位排序的启发而推演编造出来的。”(详所撰《西汉陵墓研究中的两个问题》,《文物》2005年第4期,页70—72,,特别是页72。)按,继唐太宗贞观时期第一次官修阴阳地理书籍吕才《阴阳书》之后,北宋初期第二次官修堪舆书籍。这就是王洙等人编撰的地理官书《地理新书》,王洙从多种阴阳书中汲取营养。如,唐代一行的《五音地理新书》便是王洙《地理新书》的一个主要来源。其中,一个显著特点便是重新恢复了五音姓利说在地理官书中的合法地位。这是长期以来该理念所形成的社会风尚所决定的。实际上,文献亦已足可证明汉唐时期五音昭穆葬式的存在(详本书贰之《吕才与<阴阳书>》)。此外,韩国河认为西汉帝陵既有严格的公墓制度,又保留了相当的祖孙血缘辈分的排列方式,是充满了个人权力欲望的陵区排列。详所撰《论秦汉魏晋时期的家族墓地制度》,《考古与文物》1999年第2期,页59。

③秦建明、姜宝莲在讨论西汉陵地秩序时注意到太上皇万年陵,但其昭穆次序的讨论有误。详所撰《西汉帝陵昭穆与陵位探》,《文博》2001年第3期,页31—37。

④汉代之前的昭穆制度不在本节讨论之列。

⑤王充著,黄晖校释《论衡校释》,北京:中华书局,1990年2月,页1027—1040。

⑥王符著,汪继培笺《潜夫论校正》,北京:中华书局,1997年,页296—298。

⑦冯继仁《论阴阳勘(堪)舆对北宋皇陵的全面影响》,页61。

⑧《汉书》,页1769。

⑨同上书,页1768、1774。

⑩朱苏力《“法”的故事》,载所撰《制度是如何形成的》,广州:中山大学出版社,1999年,页137。

(11)《周礼正义》,页1694。

(12)甘怀真《唐代家庙礼研究》,页9—10。

(13)同上书,页13。

(14)徐复观《两汉思想史》第一卷,上海:华东师范大学出版社,2001年12月,页101。

(15)《汉旧仪补遗》卷下,页30。

(16)《汉书》卷七三《韦玄成传》,页3129—3130。

(17)同上书,页3121。

(18)徐复观《两汉思想史》第三卷,页300。

(19)《汉书》,页3118。

(20)《汉书》,页3121。

(21)《汉书》卷九《元帝纪》,页291。

(22)《汉书》卷九《元帝纪·赞曰》,页298—299。

(23)《汉书》,页3125。

(24)《汉书》卷一一《哀帝纪》,页339。

(25)《汉书》,页1335。

(26)杜葆仁《西汉诸陵位置考》,《考古与文物》1980年第1期,页29—33。王建新根据阳陵模式重新确定了西汉后四陵的名位。详所撰《前汉“后四陵”についての考察》,《考古学の基础研究——茨城大学考古学研究室20周年纪念文集》,茨城大学,2001年3月;此据所撰《西汉后四陵名位考察》,《古代文明》第2卷,北京:文物出版社,2003年6月,页304—327。

(27)1980年4月—1981年12月间,中国社会科学院考古研究所对秦汉栎阳故城进行勘察试掘的同时,对万年陵陵园也进行了调查和钻探,收获颇丰。有关资料详中国社会科学院考古研究所栎阳发掘队《秦汉栎阳城遗址的勘探和试掘》,《考古学报》1985年第3期,页375—378。

(28)《汉旧仪补遗》卷下,页34。

(29)李岗《浅议汉阳陵的营建规划》,《考古与文物》2006年第6期,页29—33。汉阳陵GPS测量数据可参陕西省考古研究所《西汉长陵、阳陵GPS测量简报》,《考古与文物》2006年第6期,页23—28。

(30)详本书贰《关中唐陵陵地秩序》。

(31)《图解校正地理新书》,页226。

(32)王丕忠、张子波、孙德润《汉景帝阳陵调查简报》,《考古与文物》1980年第1期,页34—37;李宏涛、王丕忠《汉元帝渭陵调查记》,《考古与文物》1980年第1期,页38—41;刘庆柱、李毓芳《西汉诸陵调查与研究》,文物编辑委员会编《文物资料从刊》第6辑,北京:文物出版社,1982年,页1—15。

(33)2001年,咸阳市文物考古研究所对西汉昭帝平陵进行了大规模的钻探和调查,根据封土、陵园的规模、陪葬坑的数量以及墓道的数量,认为东边的应是昭帝平陵,西边的是上官皇后陵。详咸阳市文物考古研究所《西汉昭帝平陵钻探调查简报》,《考古与文物》2007年第5期,页3—5。据此进一步认为“帝东后西”之制是西汉帝陵的主要模式,而“帝西后东”之制则是次要的模式。详岳起、刘卫鹏《由平陵建制谈西汉帝陵制度的几个问题》,《考古与文物》2007年第5期,页6—7。

(34)由于渭陵东部傅皇后陵被挖迁,不便再行筑陵,便在渭陵西修筑王皇后陵。

(35)查秦朝国姓嬴姓也属宫姓,秦陵墓道以东西朝向为主,或与此有关。如果是这样的话,那五音姓利说的源起就至少还要提前到秦代。至于秦代是否实行昭穆葬法,则还有待今后具体工作的进一步开展。目前可知阴阳五行学说在秦朝十分盛行,卜筮类书籍便是秦始皇焚书后留下的一大类。秦王朝“尚六”的根据便是阴阳五行的学说,这种崇尚以至于三股和六股的发辫编法也成为当时最时髦、最流行的发式(详林剑鸣《秦俑发式和阴阳五行》,《文博》1984年第3期,页54—56),由此可见一般。

(36)汉武帝轮台诏在西汉历史上的政治意义,田余庆有精辟之宏论。详所撰《论轮台诏》,载《秦汉魏晋史探微》(重订本),北京:中华书局,2004年2月,页30—62。

(37)《汉书》卷九《元帝纪》,页277。

(38)详本书贰《关中唐陵陵地秩序》。

(39)《宋史》卷一〇六《礼志》,页2570。

(40)《新唐书》卷二六《礼仪志》,页339—340。

(41)《汉书》,页62。

(42)《旧唐书》卷二六《礼仪志》,946页。

(43)《汉书》,页67。

(44)李衡眉《昭穆制度研究》,页98。

(45)附记:若依王建新对后四陵名位的新看法,亦与此昭穆原则不悖,绝无二致。

(46)《汉书》,页237。

(47)何清谷撰《三辅黄图校释》,北京:中华书局,2005年6月,页372。

(48)《史记》,页2753。

(49)同上书,页434。

(50)对文帝霸陵、宣帝杜陵位置的变化,或以为还跟他们继承皇位时的身份以及由此导致的心理状态有关。详岳起、刘卫鹏同上揭文,页7—8。但是,如文中所言西汉实行兄弟相继为君,昭穆异位的原则,这是一个王朝实行的礼制原则。因此,应该不存在埋葬于先帝陵区悖礼的问题。而且二者的后继者同样在先帝陵区中安葬,另外,与二者在继承皇位时有相同身份的哀帝和平帝并没有脱离开原来的先帝陵区而另择陵址。

(51)《宋会要辑稿》礼三七之六三,上海:中华书局,1957年11月,册2,页1351上栏。

(52)冯继仁同上揭文,页62—64。

(53)有关研究可参李健超《被遗忘了的古迹:汉成帝昌陵、汉傅太后陵、汉霸陵城初步调查记》,《人文杂志》1981年第3期,页113—118;尚民杰《汉成帝昌陵相关问题探讨》,《考古与文物》2005年第2期,页61—66、75。

(54)《汉书》,页3023—3024。

(55)同上书,页316。

(56)同上书,页1956—1957。

(57)陈立撰,吴则虞点校《白虎通疏证》,北京:中华书局,1994年,页557—558。

(58)详本书贰《关中唐陵陵地秩序》。

唐陵的布局:空间与秩序/沈睿文著.—北京:北京大学出版社,2009.694