附二 巩县宋陵陵地秩序

沈睿文著

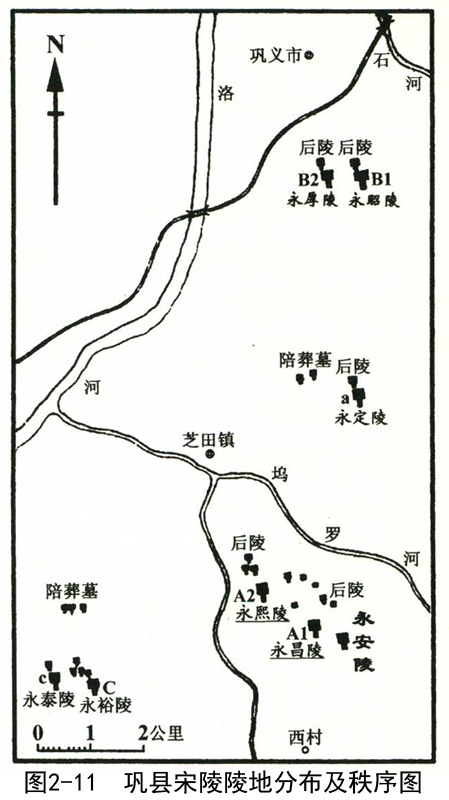

在河南巩县北宋帝陵区,今可确知的有宣祖赵弘殷及太租赵匡胤以下七帝的陵墓,俗谓“七帝八陵”(图2-11)。根据《云麓漫钞》①、《宋会要辑稿》②等文献,再佐以《地理新书》等阴阳地理书籍的记载,结合巩县宋陵陵区的具体情况,则该陵区的陵园规划遵从“五音姓利说”,按赵姓(角姓)的吉地安排,基本已成考古学界的共识。③

但是,该陵区是否依照五音昭穆葬图式入藏则存在不同的意见。郭湖生等人对此明确提出异议,他们认为:“如以永安陵为尊穴(祖),永昌固在壬方,而永熙复在永昌西北,已与壬、甲两穴昭穆相次有所牴触。而永定在永熙东北,永昭在永定东北,永裕反在永厚西南;所举祖、父两代,竟无一壬、丙方位。”④冯继仁则认为:“今日所见‘七帝八陵’特殊方位关系的形成,是在讲求五音姓利、遵从昭穆葬法之上的特殊‘变异’。它们没有完全吻合于《地理新书》所示贯鱼葬图,却不等于说当时没有考虑用昭穆葬法”、“影响宋陵的阴阳葬术中‘角姓昭穆(贯鱼)葬’占据至关重要的地位——推崇宗法制度、讲崇身份等级的宋室皇帝之陵穴,必曾以之为法,并在多种阴阳禁忌的综合作用下,对昭穆(贯鱼)葬法寻求最大限度的吻合、贴近”。⑤此外,再不见其他意见。

冯氏的结论是成立的。不过,他错误地认为“角姓昭穆(贯鱼)葬法是一昭一穆共三代之葬,而非七代或八代之族葬。此前提非常重要,提示着不能将‘八陵’统笼在一起,而应以三代一组去分析”。⑥换言之,尽管冯氏的结论是正确的,但其论证却存在明显的偏差。即冯氏错误地以变更尊穴的方式来解释巩县宋陵陵地秩序。因此,有必要对该陵地秩序进行重新梳理。

下面重点讨论北宋宗庙礼的几次变化,藉此探讨诸帝下葬时的昭穆次序及所体现的陵地秩序。至于陵地蕴含的阴阳堪舆因素则不再赘述。

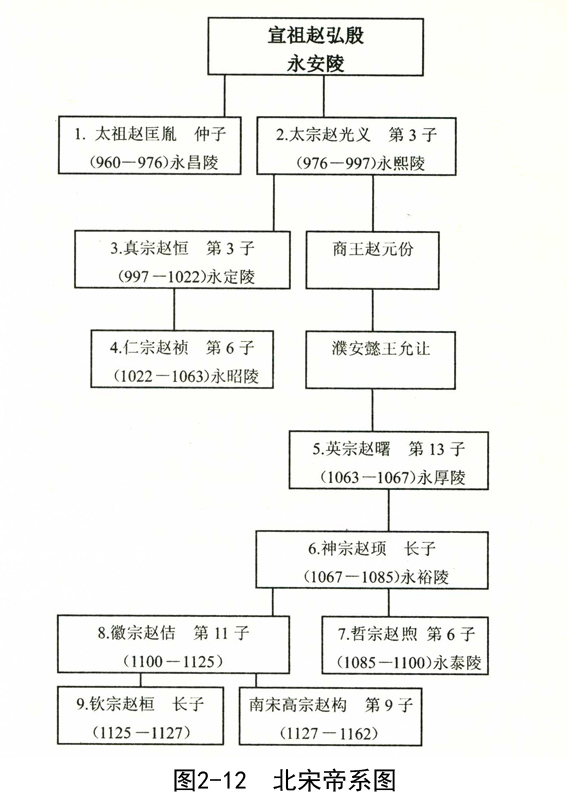

在宋朝,其宗庙中的昭穆排列次序时而以兄弟相继为君昭穆异位,时而又昭穆同位,游移不定,两种意见争论不下。⑦下面结合北宋帝系(图2-12),参照《宋史》卷一〇六《礼·宗庙之制》⑧所载,参互理解汉唐时期宗庙礼改革的思路,对北宋的昭穆礼改革及其动机略加梳理。

北宋实行的是“天子七月葬期”的制度。史载有关宗庙礼的讨论都是先帝入葬之后的事情,亦即其陵址及陵寝已成事实。究竟讨论的情形是否便反映了先帝入葬时的昭穆次序,同样需要仔细甄辨,不可全然不加分析地使用。

北宋仁宗崩后,神主将祔庙,礼院请增加庙室,孙抃等在陈述中提到在当朝的《禘祫图》中,“太祖(赵匡胤)、太宗同居昭位,南向;真宗居穆位,北向。盖先朝稽用古礼,著之祀典”。⑨据此,可知仁宗是与太祖兄弟二人同居昭位。但是,史载表明至道三年(997),宋太宗崩,奉其神主入庙。可是从咸平元年(998)开始,真宗朝却展开了一场持久的讨论。先是判太常礼院李宗讷认为太祖、太宗昭穆同位,可是户部尚书张齐贤等人却持反对意见。真宗遂诏付礼官讨论,礼官们认同了李宗讷的观点。显然,太祖、太宗昭穆同位的观点已占上风。真宗又让都省再讨论,又多附和张齐贤者,惟翰林学士宋湜认为:“三代而下,兄弟相继则多,昭穆异位未之见也。今详都省所议,皇帝于太祖室称孙,窃有疑焉。”⑩既然众臣还没能达成统一意见,真宗又诏令礼官再议。从前面可知,礼官是持“兄弟昭穆同位”的观点,则真宗最后责成礼官来做结论性的讨论,其用意不说自明。当然,结论是显而易见的。

从讨论的最终结果及前引《禘祫图》的描述来看,可能起初朝野对太宗陵位的选择存在异议,才有真宗多方让臣下讨论的过程。从其中礼官始终坚持主张“太祖、太宗昭穆同位”可以断定这是选择太宗永熙陵时的根本出发点。其实,真宗朝反复讨论的过程,也就是真宗让臣子加深领会、体会真宗意图的过程,亦即朝野统一认识的过程。而“自今合祭日,太祖、太宗依典礼同位异坐,皇帝(真宗)于太祖仍称孝子,余并遵旧制”(11)的结果无疑证明真宗取得了胜算。事实上,可以想见真宗在这场讨论中自始至终是掌控着主导地位的。

如愿处理了太宗与太祖兄弟之间的昭穆关系,随之作为太宗嫡系即位的真宗、仁宗在这个问题上也就不存在任何障碍了。于是,在仁宗朝也就自然出现前引《禘祫图》的状况,即真宗处于穆位。显然,与其相信真宗是与太祖、太宗形成昭穆组合关系,不如说这个昭穆关系的本质是真宗与其生父太宗。如此,真宗先将太宗置于昭位,木已成舟之后,又在朝野展开讨论以统一认识,共用心明显。而这一切显然从一开始就离不开真宗朝礼官的出谋划策。这也是真宗最后诏付礼官复议、决议的原因所在。

元丰元年(1078),神宗朝又重新讨论了昭穆礼。是年,“详定郊庙礼文所图上八庙异宫之制,以始祖居中,分昭穆为左右。自北而南,僖祖为始祖;翼祖、太祖、太宗、仁宗为穆,在右;宣祖、真宗、英宗为昭,在左。皆南面北上”(12)。元丰元年,神宗已即位十年。此刻讨论昭穆礼,实则主要是事涉英宗。所详定的“英宗为昭”无疑也说明了此前英宗入藏时是以昭位下葬的。这样从陵位上来看,英宗与仁宗的陵寝便俱处于昭位。英宗,太宗曾孙,濮安懿王允让第十三子,并非仁宗嫡出。由此神宗将英宗确定为昭位,实际是意在突出濮安懿王允让、英宗、神宗一支的宗统,神宗以此摒弃仁宗之意显明。

不过,此次讨论也有大臣如陆佃之流提出异议,认为诸帝昭穆之位是变动的。即,“太祖之庙百世不迁,三昭三穆,亲尽则迭毁。……以昭常为昭,穆常为穆,则尊卑失序”。所以复图上八庙昭穆之制,“以翼祖、太祖、太宗、仁宗为昭,在左;宣祖、真宗、英宗为穆,在右。皆南面北上”(13)。其中所定“英宗为穆”,则意味着随后的神宗只能处于昭位。随之,作为神宗嫡系即位的哲宗也就自然处于穆位了。宋徽宗时,庙制为九庙十室制。其昭穆次序为:僖祖为始祖;翼祖、太祖、太宗、仁宗、神宗为穆,在右;宣祖、真宗、英宗、哲宗为昭,在左。(14)

综上,可知太祖为昭位,真宗朝亦将太宗置于昭位。随之即位的真宗、仁宗则依次处于穆位和昭位。神宗朝将英宗置于昭位,以突显濮安懿王一支的宗统。尽管后来将英宗调整为穆位,但是这对已经修筑的英宗永厚陵未能造成影响。随之相继即位的神宗、哲宗,作为英宗的嫡系,也就相应地处于昭位和穆位了。

在此强调一下,分析巩县宋陵陵地秩序时,必需依照诸陵下葬时当事者所处的昭穆位置来考察,王朝在诸陵下葬后对此前昭穆礼的变更不会促使诸陵陵址的变更,也不能视为分析今诸陵布局的依据。

北宋皇陵的营建,始于宋太祖改卜其父赵弘殷的安陵。《宋会要辑稿》云:

建隆元年(960)三月,追尊(赵弘殷)曰昭武皇帝。庙号宣祖。(中略)陵曰安陵。〔安陵〕在开封府开封县,令(今)奉先资福禅院即其地。析巩偃缑乾德二年(964),改卜于河南府巩县。景德四年(1007),置县曰永氏登封县地,安,以奉陵寝。(15)

乾德二年四月,宋太祖改葬永安陵于巩县。可知,宣祖永安陵是整个陵区的祖陵。

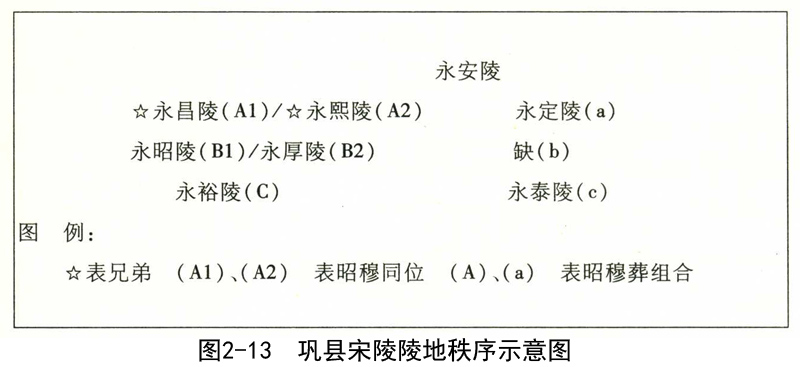

综合上述讨论,巩县宋陵陵区以宣祖赵弘殷永安陵为祖陵,以诸陵下葬时的昭穆位置论,其下的昭穆组合(图2-13)为:第一组,太祖永昌陵(A1)/太宗永熙陵(A2)(兄弟昭穆同位)、真宗永定陵(a);第二组,仁宗永昭陵(B1)/英宗永厚陵(B2)(同居昭位),缺乏穆穴;第三组,神宗永裕陵(C)、哲宗永泰陵(c)。若从永安陵朝向各个组合来考察,可知除了第二组帝陵缺乏穆穴之外,其他两组皆符合左昭右穆的原则。从第一、二组宋陵置于永安陵之北,特别是整个巩县宋陵陵区的选择、朝向以及第一组与永安陵的关系都体现了角姓昭穆葬图式,对此冯继仁都做了很好地阐述。可以说,第二组B2与B1的相对陵位有似于第一组的A2与A1的关系。需要强调的是,仁宗、英宗的所谓昭穆同位与太祖、太宗的兄弟昭穆同位不同。如前所言,英宗为濮安懿王允让第十三子,并非宋仁宗嫡出,神宗择永厚陵于仁宗永昭陵左侧,这个位置相对与祖陵而言,显然同永昭陵一样,同处于昭位。如此则英宗以此树立、突显其法统的企图显明。至于第三组的两位帝王皆为英宗一脉,但如前所言,英宗在以昭位下葬之后,神宗朝又复将他在宗庙中置于穆位。可能是这个变化,使得神宗在陵位上难于处理与英宗永厚陵之间的关系,只好弃之,另择陵域,重以昭穆关系选址。而对英宗之既定事实也只能任之由之,不做改动。或以为巩县宋陵还包括钦宗永献陵及徽宗衣冠冢,位在神宗永裕陵、哲宗永泰陵以北的宋宗室陵墓区内。(16)倘如此,则或可视为神宗永裕陵之后开辟新陵域的延续。同时,也可进而推断神宗之后,北宋王朝计划将永裕陵、永泰陵以北区域作为新的陵域。若此,也就不难理解为何永裕、永泰二陵陵址位于祖陵永安陵的左下侧翼了。

总而言之,北宋王朝在规划巩县陵区时,起初应该是以角姓昭穆葬图式进行选址和总体规划的。这一点从第一、二组帝陵与祖陵永安陵的关系可以得到证明。从第三组起则计划在永安陵的左下侧翼往北按昭穆组合关系重新布列陵寝。但此刻它们同祖陵发生关系的朝向已异于此前之南北向。这是不得已的变通方式。自神宗朝以后另起陵域的原因则已具前述。

尽管如此,若较汉唐关中陵地秩序而言,巩县宋陵陵地秩序显然更能体现五音昭穆葬的精神,可谓得其“神”矣。

①《云麓漫钞》卷九(页150)云:“永安诸陵,皆东南地穹,西北地垂,东南有山,西北无山,角音所利如此。七陵皆在嵩少之北、洛水之南,虽有冈阜,不甚高,互为形势。自永安县西坡上观安、昌、熙三陵,在平川,柏林如织,万安山来朝,遥揖嵩少三陵,柏林相接,地平如掌,计一百一十三顷,方二十里云。今绍兴欑宫朝向,正与永安诸陵相似,盖取其协于音利,有上皇山新妇尖,隆祐欑宫正在其下。”

②如《宋会要辑稿》卷八一八九“宋缘陵裁制下”云:“〔绍圣元年四月〕二十四日(1094年5月11日),三省永裕陵,三里内系禁山,而民坟一千三百余,当迁去以便国音。上曰:‘坟墓甚众,遽使之迁,得无扰乎?不迁可也。宜再问太史,不害亦无所害则毋令迁,如于国音果非便,多给官钱以资改藏之费。’”礼三七之三五,册2,页1337上栏。

③冯继仁同上揭文,页55—68;郭湖生、戚德耀、李容淦《河南巩县宋陵调查》,《考古》1964年第11期,页575;河南省文物考古研究所编《北宋皇陵》,郑州:中州古籍出版社,1997年8月,页448—449;刘毅《宋代皇陵制度研究》,《故宫博物院院刊》1999年第1期,页77—78;秦大树《宋元明考古》,页132—134;秦大树《宋代丧葬习俗的变革及其体现的社会意义》,邓小南、荣新江主编《唐研究》第11卷,北京大学出版社,2005年12月,页323。

④郭湖生、戚德耀、李容淦同上揭文,页575。

⑤冯继仁同上揭文,页64。

⑥同上文,页62。

⑦李衡眉《昭穆制度研究》,页98。

⑧《宋史》,页2565—2577。

⑨《宋史》卷一〇六,页2570。

⑩同上书,页2567—2568。

(11)《宋史》卷一〇六,页2568。

(12)同上书,页2574。

(13)同上。

(14)李衡眉同上揭书,页46。

(15)《宋会要辑稿》卷一二三〇〇,帝系一之二,册1,页15下栏。

(16)傅永魁、杨瑞甫《北宋徽、钦二帝陵墓考》,《中原文物》1992年第4期,页88—91。

唐陵的布局:空间与秩序/沈睿文著.—北京:北京大学出版社,2009.694