肆 陵园布局的分类及演变

沈睿文著

充分认识唐代各类帝陵之间的关系有一个长期的过程。1914年3月,法国考古学家色伽兰(Victor Segalen)在沿渭水右岸调查至乾陵时发掘了神道麒麟①;他还到桥陵实地进行拍照、绘图,并有著作问世。②色伽兰曾专门论及唐代诸陵,但并不宥于所谓关中十八陵,而是列举了临潼唐懿宗韦后福陵、王后安陵、王后寿陵以及新丰西门附近的唐奉天皇帝齐陵,还有文敬太子与惠昭太子墓。同时,他认为唐代渭北诸陵中最值得注意的是顺陵和乾陵。③尽管尚无深入之研究,但其独到的学术眼光至今毫不逊色。遗憾的是,这个观点在很长一段时间内并没有得到进一步的阐发。

在唐代高等级墓葬的分类研究中,王子云首先将唐代墓葬分成唐祖陵、唐帝陵及太子和贵戚陵等三类④,注意到唐祖陵在唐陵系统中的重要地位,尽管其中的太子和贵戚陵实际上混淆了“号墓为陵”与“改墓为陵”的区别。在研究初唐帝陵建制中,林通雁认为初唐的永康、兴宁、献、昭四陵实施三种建制,诸陵雕刻在个体式样及种类组合方面不同程度地沿袭了北朝模式,献陵和昭陵积极向两汉陵寝制度取法,并实行改革,其中,献陵采取东汉规制,形成雕刻群做四门——神道的列置方式,初唐陵园雕刻的这些特点对盛唐陵园雕刻发生了重要影响。⑤文中不乏真知灼见,只是初唐帝陵中的隆尧建初陵、启运陵没能纳入其视野当中。不过无论如何,其观点颇值得关注。

傅熹年则从建筑学的角度着重以乾陵、恭陵、顺陵为例探讨唐陵的平面规划⑥,通过当时所发表的实测数据进行分析,认为唐代帝陵上宫方500丈,后陵方250丈,太子陵方150丈,神道长100丈。由此推知它们可能是分别以50丈和10丈即100步和20步的方格网为基准布置的。傅氏又认为顺陵内城垣内的石刻属于唐代王墓的规制,余者乃扩建为帝后陵的遗迹,拟扩建的陵垣方250丈,面积为乾陵的1/4。⑦

张崇德认为顺陵的营建情况和武则天政治地位的变化紧密相连。他注意到顺陵司马院南门内石人与封土前石人的时代风格不同,将顺陵石刻分成封土前、司马院南门内——神道等两个组合,并认为这是武则天二次营建的结果。⑧此后相关研究与此卓识大同。权东计等人从顺陵遗址现状对其规划进行有益地探讨,认为顺陵陵园在规划上存在三条东西并列的中轴线,由此论证了顺陵石刻的三个组合及其形成过程,并对顺陵石刻总数作了推测。⑨2004年,陕西省考古研究所对顺陵陵园进行的第二次大面积普探、发掘,据此刘向阳、郭勇二人撰文对顺陵陵园石刻的形成得出相同的结论。⑩可见,同样内容的三个组合与武则天的两度改造都是这些文章论证的重要结论。此上都能注意到非即位帝王陵在唐陵建制中的地位,遗憾的是,此上对顺陵神道石刻组合的具体内容都没能做出有力的考证,同时因为未能将顺陵纳入唐陵建制体系之中,使得其论证稍嫌单薄。

①〔法〕色伽兰著,冯承钧译《中国西部考古记》,北京:中华书局,1955年11月,页20—21。1908年,沙畹调查乾陵时,该麒麟只有头部露在外面,身体其他部分埋在土中。色伽兰认为该麒麟为683年的东西(页21),明朝时因地震与台座分离,其台座距麒麟不远,麒麟所阙之下腿即在其上。

②Segalen,Victor,Mission archéologique en Chine(1914),Paris:Librairie Orientaliste Paul Geuthner,1923-24.Segalen,Victor,Chine,la grande Statuaire suivi de les origins de la statuaire de Chine,Paris:Flammarion,1996,pp.141-168,fig.37-38,40-44.

③《中国西部考古记》,页81—82。

④王子云《也谈唐陵石雕艺术兼述中国陵墓雕刻中的瑞兽——附:唐陵名称及陵前石雕刻类别简记》,《美术》1989年第4期,页64。

⑤林通雁《初唐陵园雕刻与汉制及北朝模式》,《陕西师大学报》(哲社版),1991年第4期,页80—85。

⑥傅熹年《中国古代城市规划建筑群布局及建筑设计方法研究》(上册),页58—59。

⑦傅熹年主编《中国古代建筑史》第二卷《两晋、南北朝、隋唐、五代建筑》,页424。

⑧张崇德《唐顺陵营建初探》,《泾渭稽古》(总2期),1993年7月,页53—54、39。

⑨权东计、赵荣《唐顺陵遗址现状与规划营建探讨》,《西北大学学报》(自然科学版),2002年第1期,页93—96;赵荣、权东计《唐顺陵遗址现状与形制探讨》,《考古与文物》2002年第4期,页68—71。

⑩刘向阳、郭勇《唐顺陵石雕群及其组合研究》,樊英峰主编《乾陵文化研究》(二),西安:三秦出版社,2006年9月,页195—205。

一 陵园的分类及演变

在考察唐陵陵园布局理念时,需要甄辨哪些因素与时代风格有关,而无涉于唐陵布局理念之变更。显然,石刻组合及石刻所表现的身份、角色的转换才是跟布局理念相关的。但是,同一角色却会因时代不同而在服饰等方面或多或少存在差别。换言之,如果是身份相同的话,体现该身份的时代性、历史性因素即可不予考察,不宜喧宾夺主。因为这些不同应该归属于同一身份的演变序列,不宜成为混淆陵园布局理念的因素。这是需要从陵园布局理念中离析出来的元素。从这个意义上来讲,石刻大小的变化可能跟陵园规划有关,而并非都只是王朝政治命运、经济境况的结果。换言之,陵园规模与所谓国运、国力不可简单地相提并论,不能总是习惯地将规模大小的变化归结为王朝时运之起伏,而应首先考虑是否跟陵园规划理念的变化乃至礼制的重新整饬有关。

此外,石刻的姿态、形态,如站立、行走的变化也与规划理念有关。要言之,探讨陵园的分类及演变时,最为重要的是考察陵园规划理念的变化。这里面应该包括:司马院平面、司马门石刻、神道石刻以及陪葬墓地位置。其中神道石刻需要考虑的因素有:石刻组合内容的变化、相邻石刻南北间距、石刻的形态及其大小的变化等因素。当然,整个陵区的形胜也是跟规划理念紧密相连的一个因素。

庸陵陵园平面形状是跟具体的设计理念联系在一起的,而这又与王朝的礼制密不可分。因目前的勘查工作尚未能提供诸陵准确的平面图,只能根据已有的调查数据,暂时按平面形状将唐陵陵园分为方形、六边形以及垣墙边数多于六边的多边形三种。其中平面为六边形的陵墓有乾陵①、崇陵②、景陵③、贞陵④、简陵⑤。多边形的有桥陵⑥、建陵⑦,余者为方形。下面叙述唐陵陵园的分类及演变情况。

除去第四类“号墓为陵”者为陪葬墓外,这里将讨论其余的三类墓葬。根据陵园平面、石刻组合及陪葬墓位置,同样依次把唐陵大体分为如下相应的三类:

第一类:追改坟墓为“陵”,有建初陵(图1-3)、启运陵、永康陵(图1-4)、兴宁陵、杨氏顺陵等5座。平面方形,该类陵墓大体可以分成两组:

第一组:初唐祖先四世组,即建初陵、启运陵、永康陵、兴宁陵等4陵。圆锥形封土,神道石刻由南而北依次为石柱1对、麒麟1对、御马2对、石人3对⑧、门狮1对。石人呈中郎将形象。永康陵陪葬墓在陵东、东南及南等方位。⑨为了叙述的方便,姑且称该组石刻为“四祖式”。司马院垣墙及相关附属建筑已荡然,具体情况不清。

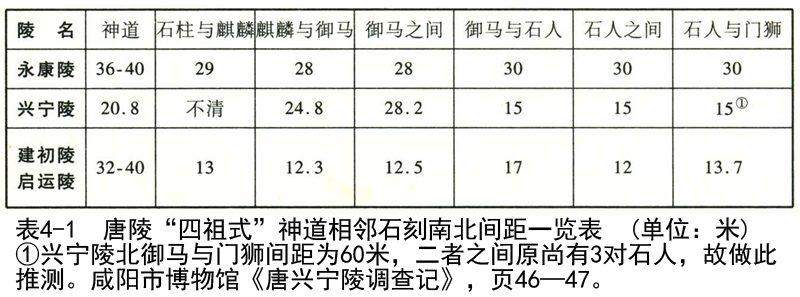

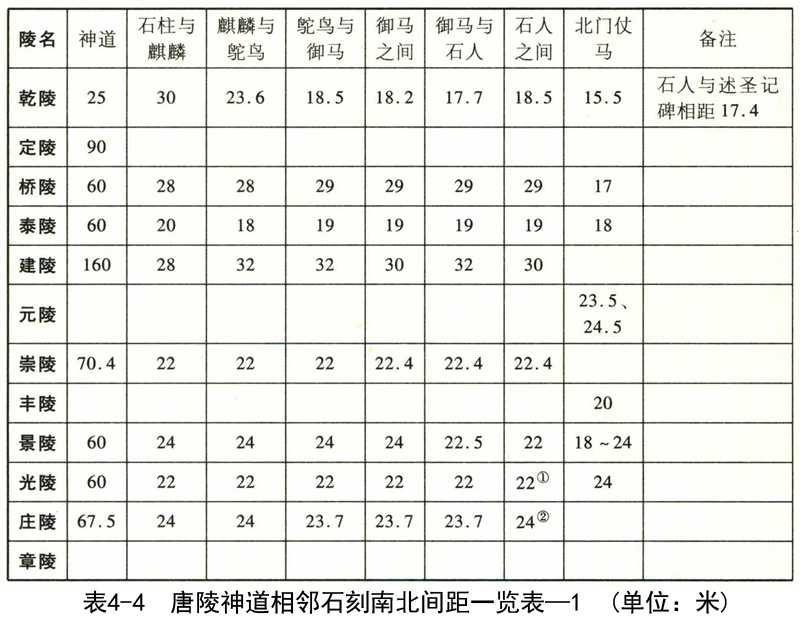

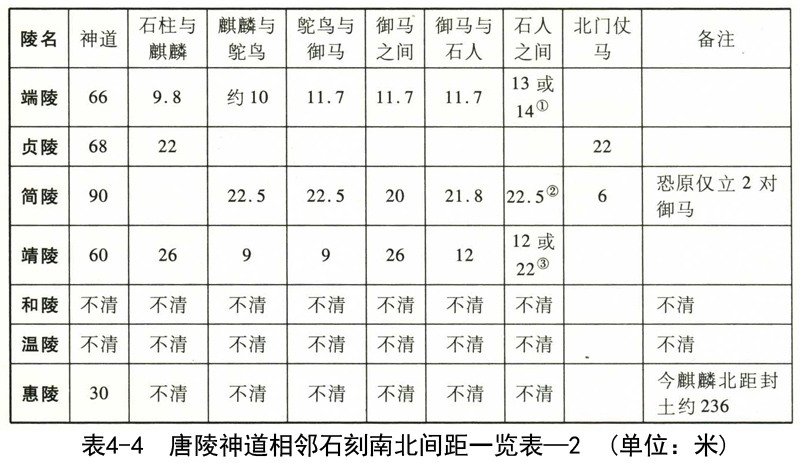

神道相邻石刻南北间距,建初陵、启运陵近13米,永康陵约28~30米,兴宁陵则多为15米(表4-1)。可见,神道相邻石刻南北间距在初唐祖先四世组诸陵内部基本一致,但是间距的数据诸陵之间则互不相同。其中要以永康陵为最,恐与永康陵为关中唐陵的祖陵有关。建初陵、启运陵最小,则恐与其神道石刻东西间距增加有关。⑩

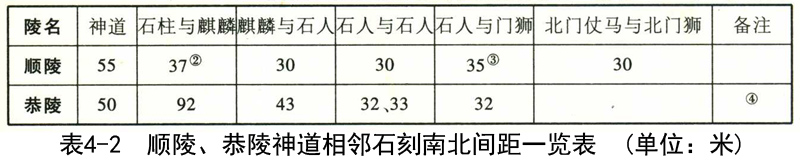

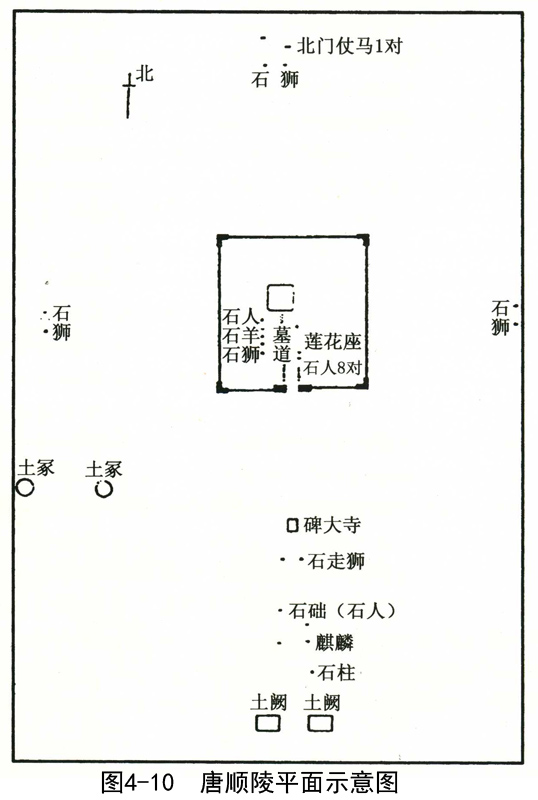

第二组:杨氏顺陵(11)(图4-10)。司马院呈方形,除南墙开有司马门外,东、西、北三面均未开门。封土居于司马院中部偏西北位置,据钻探知,墓道位于封土堆南侧,正南北走向,长约28.5米,宽约2米,墓道内两壁绘有壁画。(12)陵园内现存石刻,分布在陵前、后和东西两边,其中又以陵前最多,陵后次之。结合考古钻探知,其石刻有封土前——石人1对、石羊2对、石狮2对、石柱1对;司马院南内石人(中郎将形象)8对;神道石刻由南而北——石柱1对、天禄(麒麟)1对、石人(中郎将形象)3对、石走狮1对、顺陵碑1通;另外,东、西、北各有石座狮1对;北侧尚有所谓北门仗马1对。此详见下文考辨。其神道相邻石刻南北间距情况详表4-2。武三思陪葬墓可能位于陵园西南隅。

第二类:唐代历朝皇帝陵。唐朝二十一帝,共20陵。该类陵墓大体可以分成五组(13):

第一组:献、昭二陵。平面方形,石刻不多,形制特大,尚无组合可言;陪葬墓位置不定。具体如次:

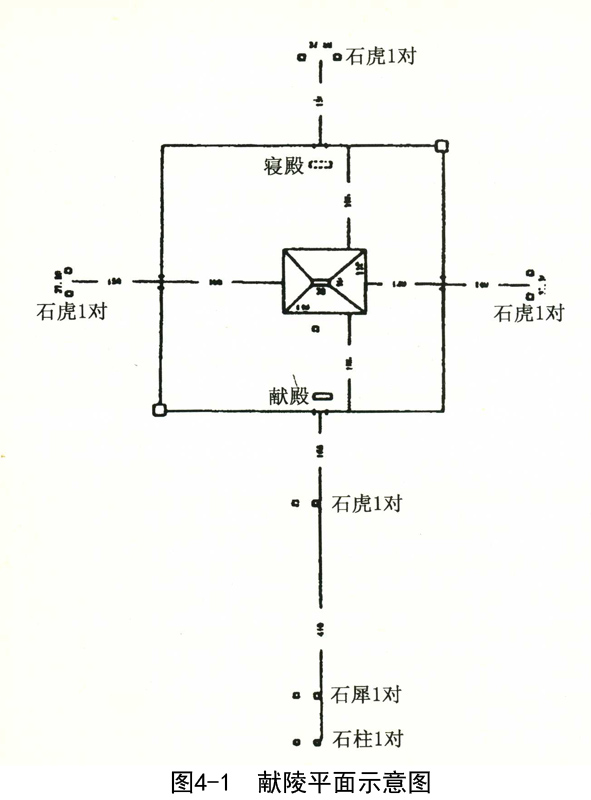

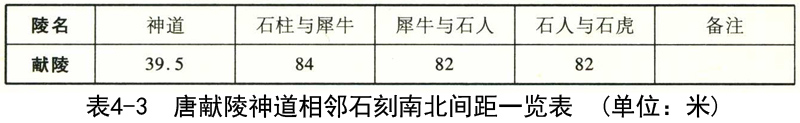

献陵(14)(图4-1):陵园平面方形,堆土为陵。陵台南有寝宫(包括寝殿)建筑。四司马门外各有石虎1对(15),南司马门外神道自南而北有石柱和石犀各1对。石犀乃诸陵中所独有。陪葬墓位于陵东北。据当地村民告知在献陵神道石犀以北原尚有3个石人。(16)今知石柱与石犀的间距约为84米,石犀与石虎的间距为326米(17),若有3对石人,则石人之间的间距约为82米,该数据与石柱、石犀的间距大体一致(表4-3)。据此献陵当时或立有3对石人。

昭陵:依山为陵,不见陵垣(18),很可能标识以木制警戒设施。(19)北司马门内为院落,院南系正殿,院中方亭,东西北三面为廊。贞观十年,唐太宗于九嵕山后树立了《昭陵刻石文》和《六马像赞(语)》二石。高宗即位后开始着手琢列蕃酋石像和六骏石屏。(20)昭陵十四国君长像置于北司马门最南端的第五台地上,与昭陵六骏一起排列在两座东西相对的廊房中。20世纪70年代在九嵕山南9公里的后寨村发现一对石走狮,(21)此前亦曾刊布昭陵东方有石蹲狮(图4-2)。该石蹲狮与乾陵南神门门狮(图4-3)形态相近,只是稍显直立、胸肌也不如乾陵者健硕而已。据此,应可断定该石狮为昭陵时期的门狮。据此可有二论。其一,昭陵陵园或兆门石狮为南走(立)狮,东、西、北为蹲狮。姑且称之为“昭陵式门狮组合”。其二,从石走狮离陵园远达9公里来看,恐怕昭陵的陵垣或所树陵兆警戒设施的南缘也该与此距离相近。

史载昭陵还有石马、鸵鸟石刻。据前揭《封氏闻见记》卷六《羊虎条》所载,可知在昭陵陵南原来恐尚立有石马,惜具体位置不清。史载“永徽元年五月,吐火罗国献大鸟,高七尺。帝(高宗)以太宗怀远所致,献于昭陵,仍刻像于〔陵〕之内”(22),此时唐太宗早已入藏昭陵,所言“陵之内”应在昭陵地面。惟憾其具体位置与画像形式难以推知。

陪葬墓于陵之北、东、西、东南。(23)昭陵尚发现一批陪葬宫人墓(24),从出土墓志可知墓主人为守陵宫女。(25)此外,九嵕山顶有神游殿,昭陵尚有不少佛道寺观。(26)下宫原修建于山上,后移至山下瑶台寺之旁。

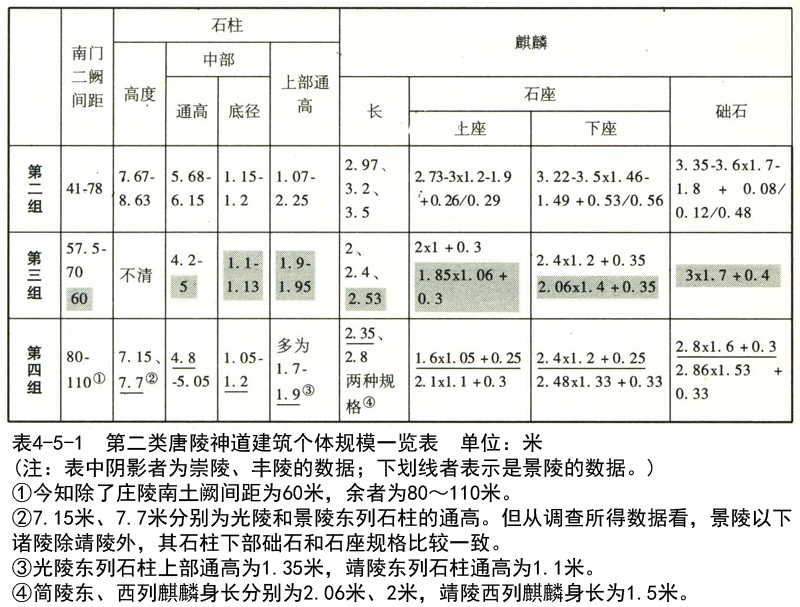

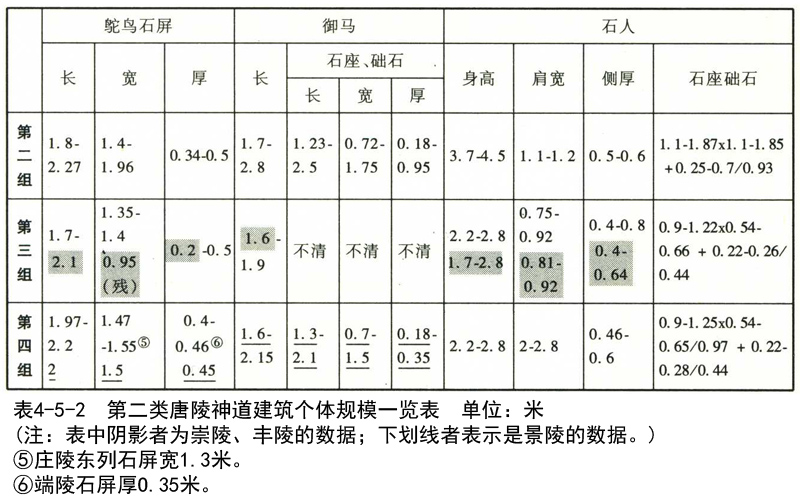

第二组:乾、定、桥三陵。陵园平面呈六边形(多边形)或方形出现。自乾陵始,唐陵石刻出现“北门仗马”及神道由南而北的石柱、麒麟、鸵鸟各1对、御马和驭者5对、石人10对、石碑、蕃酋像的组合。此外,司马门外各有1对小石人。参照巩县宋陵神道石刻组合,或可拟定为宫人。姑称呼该组合为“乾陵式”组合。其石刻个体规模较大,惟没有统一的规则,且相差较大(表4-5)。陪葬墓位于东南处。其神道相邻石刻南北距离详表4—4。另加说明如次:

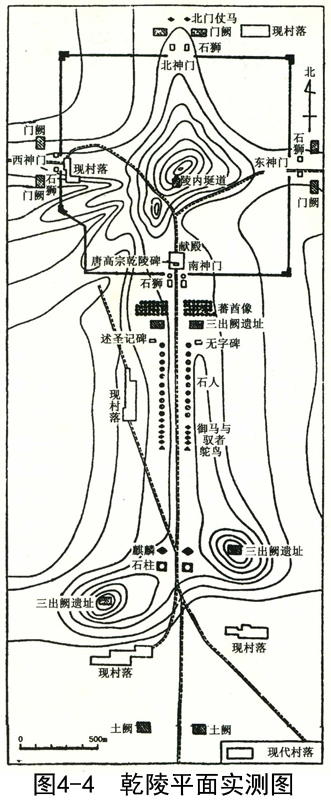

乾陵(图4-4):平面六边形,有两组三出阙(图4-5,4-6)及两重城垣(图4-7)(27),内城四司马门外各置门狮1对,左右分列。神道石刻自南而北依次为石柱、麒麟、鸵鸟各1对,御马和驭者5对,石人10对,述圣记碑、无字碑,“六十四蕃臣像”。(28)出现“北门仗马”。梁山之巅建筑上仙观天尊殿。陪葬墓于陵南和东南处。在司马门处出现一对小石人。乾陵北司马门门址清理出土残石马、石虎、石狮、石刻座等6件石刻,其中石虎的发现,为重新认识唐代帝陵北门外石刻组合提供了新资料。(29)从表4-2可知,乾陵神道相邻石刻南北间距,不同种类石刻之间的数据不同。这是此后唐陵中所不见的。

定陵:平面方形。破坏甚厉,现存门狮、石人2、“北门仗马”2。知“文革”前尚存有:石柱、麒麟各1对、御马3对、石人5对、蕃酋像1对、立狮1对、无字碑1通。可推知其组合同乾陵。陪葬墓于陵东南处。

桥陵:平面多边形。4对门狮有牝牡之分,“北门仗马”。神道石刻由南向北有:石柱、麒麟和鸵鸟各1对,御马5对、石人10对,司马门外各有1对小石人。发现有蕃酋像。亦可推知其组合同乾陵。陪葬墓于陵东南处。石柱础石、石座、柱身与乾陵石柱同。

第三组:泰、建、元、崇、丰陵等5座陵。石刻开始按文左(东)武右(西)摆置,组合承袭第二组。石刻个体规模到崇、丰二陵趋于统一(表4-5)。其中建陵石刻规模稍小,可能跟玄宗、肃宗相继于763年5月入葬有关。其神道相邻石刻南北距离详表4-4。另加说明如次:

泰陵:平面方形。门狮、“北门仗马”。神道石刻由南向北有:石柱、麒麟、鸵鸟各1对,御马5对、石人10对、蕃酋像1对。石刻个体变小。高力士于陵东南2500米处陪葬。(30)门狮形制同桥陵,唯个体变小;从石柱残存部分看,其上部形制与桥陵基本相同。

建陵:平面多边形。今尚可见石刻组合、形制与泰陵基本相同。其陪葬墓郭子仪墓于陵西南2公里处之坡阳村。麒麟、鸵鸟、御马、石人形制同泰陵。今亦发现有蕃酋像。

元陵:平面方形。残存门狮及“北门仗马”。

崇陵:平面六边形。破坏极其严重,南司马门南寝殿范围内发现数十尊蕃酋石像。(31)神道石刻组合同泰陵。石柱形制基本与建陵同,麒麟及东列石人形制与泰陵同。

丰陵:平面方形。残存石柱1,北司马门外御马2。石刻均残。

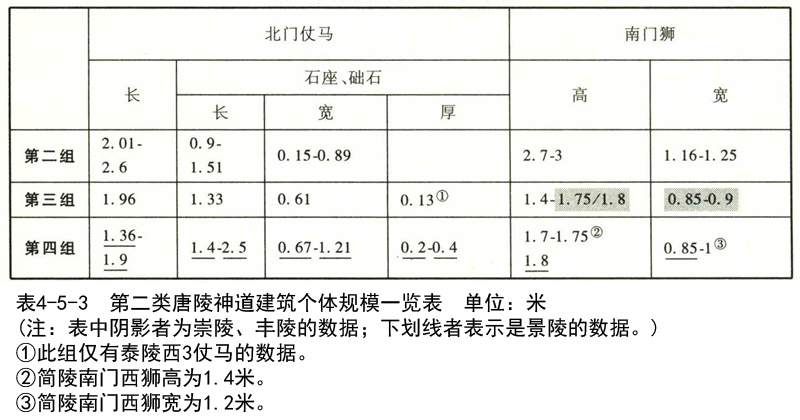

第四组:景、光、庄、章、端、贞、简、靖陵等8座陵。神道石刻组合基本承袭第二组,除了靖陵石刻规模明显变小外,余者在崇、丰二陵的基础上略有变化,虽间或有规模较大者,如贞陵,但总体而言石刻规模相对恒定,有些石刻加大(表4-5)。此外,个别陵墓石刻数量减少。其神道相邻石刻南北距离详表4-4。另加说明如次:

景陵:平面六边形。门狮4对,“北门仗马”。神道石刻组合同泰陵。发现有蕃酋像。陪葬基于陵南。石柱形制同崇陵,石人形制同泰陵。

光陵:平面方形,神道石刻组合同泰陵。发现有蕃酋像。门狮、石人形制同景陵,石柱形制与崇陵相近。

庄陵:平面方形。门狮,神道石刻组合同泰陵。但在陵南、东南和神道石刻北共发现8个蕃酋像。陪葬基于陵东北800米处。石柱、东列石人形制同崇陵,鸵鸟形制同景陵,西列石人形制同光陵。

章陵:平面方形。石刻均被破坏。

端陵:平面方形。门狮,“北门仗马”。石刻组合同泰陵。陪葬墓不见。门狮、麒麟、西列石人形制同庄陵,石柱形制同建陵,鸵鸟形制同景陵。

贞陵:平面六边形。门狮,“北门仗马”。神道石刻组合同泰陵。门狮形制同崇陵,石人形制同庄陵。发现有蕃酋像。

简陵:平面六边形。门狮,神道石刻现存麒麟、御马和石人各2,南司马门外东西阙址南外至少有11对蕃酋像。(32)值得注意的是,其神道御马很可能原本只有2对。(33)门狮形制同庄陵,麒麟、御马、石人形制同贞陵。

靖陵:平面方形。门狮,神道石刻现存石柱、麒麟、御马和石人。(34)其神道很可能原本没有鸵鸟石屏。(35)发现有蕃酋像。

第五组:昭宗李晔和陵、哀帝李柷温陵分别葬于偃师缑氏、山东菏泽。哀帝温陵初并无陵邑,后始增之。(36)

第三类:恭陵、惠陵共2座。分成两组:

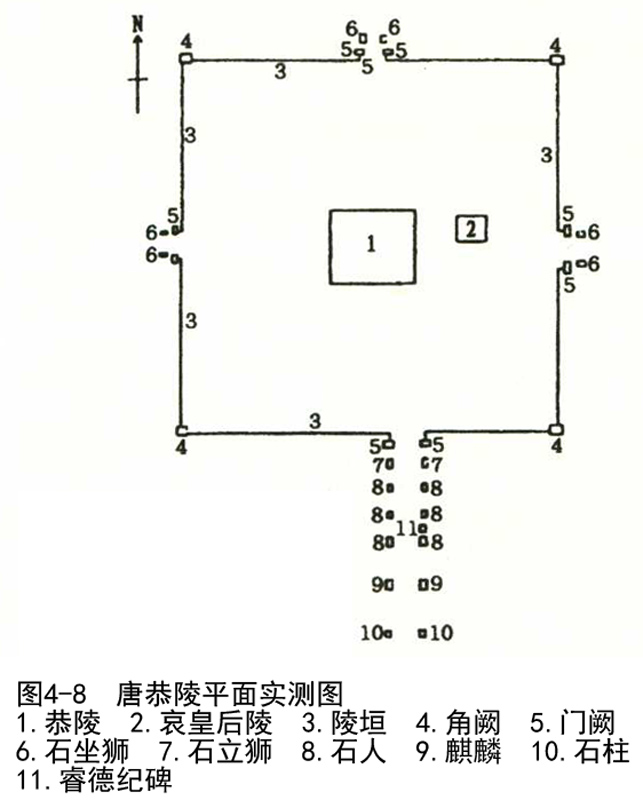

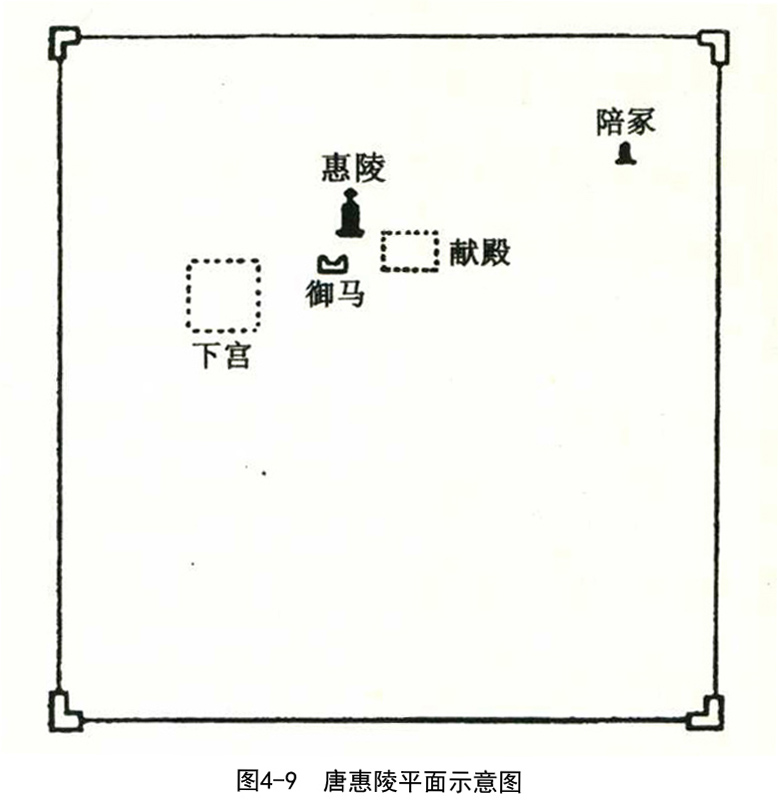

第一组:恭陵。(37)为帝、后合葬,但同茔不同墓,后墓在帝墓的东北隅(图4-8)。陵园南宽北窄,略呈梯形。四角筑有角阙,垣墙四面中央各开一司马门,门外各置门狮1对。其中东、西、北门外为坐狮,南门外为立狮。此即所谓“昭陵式门狮组合”。其神道石刻自南而北依次为:石柱、麒麟各1对,石人3对,尚有睿德纪碑位于东侧第一、二石人之间。暂且称之为“恭陵式”。其神道相邻石刻南北相距情况详表4-2。

第二组惠陵。(38)堆土为陵,其封土亦是覆斗形(图4-9)。其陵园布局组成,如寝殿、下宫及石刻等基本与唐陵同。神道石刻有石柱、麒麟、鸵鸟各1对,御马5对,石人10对,惟形体较小(39);惠陵神道相邻石刻南北相距情况不详。其陪葬墓位于东北部,这跟献陵、端陵及庄陵一样。

由上可把唐陵陵园布局相应分成如下五个阶段:

7世纪初—7世纪来为初创期,同时存在三类帝陵形式。其中第一类帝陵布局极为稳定,始终如一。第二类即献陵、昭陵,陵园石刻尚少、形体很大。同时出现第三类中的“恭陵式”陵园布局。这一时期陵园布局尚未形成定制,但对后来诸陵影响颇大。如昭陵开创唐陵因山为陵之风气,特别是开拓了此后历代唐陵陵园石像生中置“蕃酋石像”及“北门仗马”的先例。其“昭陵式门狮组合”也被“恭陵式”陵园布局所采用。陪葬墓开始在东南处出现。而第一类、第三类帝陵的布局也被后来的唐陵有效地吸收成为共有机的部分。

7世纪末—8世纪初为定型期,即第二类第二组的乾陵、定陵、桥陵。陵园石刻继承了石刻形制大的特点,南门狮一般高2.7~3.0米。种类、数量锐增,从乾陵开始出现唐陵石刻组合并基本形成定制,即“乾陵式”。它对后来诸陵影响深远。陪葬墓地安排在陵的南或东南处,此亦为诸陵所效仿。尽管唐陵石刻组合已经形成,但从其石刻大小比较随意来看,唐陵规划理念尚未统一。

8世纪初—9世纪初为整理期,即第二类第三组泰陵等5座。基本沿袭盛唐时期的陵园布局——“乾陵式”,但石刻特别追求对称,如御马、狮子左右分雌雄,神道石人左右分文武。石刻个体变小,如南门狮高1.5~1.7米。石刻个体虽大小不一,但到崇、丰二陵基本得到统一。崇、丰二陵的规划对此后唐陵影响很大,说明唐陵规划理念至此终得以成熟。

9世纪初—9世纪末为基本恒定期,即第二类第四组景陵等8座。此后诸陵石刻大小比较集中稳定,虽其个体大小稍或有变化。如,鸵鸟石屏加大,长度多在2~2.2米之间;麒麟身长在2.35米以上,甚或长达2.8米。南神门外二土阙的间距,在宪宗景陵之前多在60~70米左右,从景陵以后该距却多在80~110米之间。这可能还说明唐陵后期的阙楼更为高大。(40)此外,个别陵墓石刻数量减少。尽管如此,仍可以看出从景陵开始基本承袭崇、丰二陵的规划理念。

10世纪初迄唐末为衰败期,即第二类第五组两座。没有陵邑,神道不见石刻。目前情况不清。

从上文的分析不难看出,晚唐帝陵石刻的规模并不见得比前期的小,亦即石刻的大小跟王朝的国力、命运似乎关系不大。当然也有因个别皇帝的命运而出现极少数不同的情况。但是,总体而言,它们共同营造了一个相对恒定的原则。足见唐陵石刻的这种变化应该更多地归于规划理念乃至礼制的变更,而相同石刻在型制上的异同不能成为探讨规划理念的一个主导因素。

稍需说明的是,崇陵以下神道相邻石刻南北间距多在22米左右(表4-4),且石刻个体规模基本相同且较为稳定,这可能跟唐德宗时期颜真卿撰修《大唐元陵仪注》的整理工作,以及唐宪宗时期裴墐《崇丰二陵集礼》的再度制定与整饬波及唐陵建制有关。此举不仅使得崇、丰二陵的规划理念被宪宗景陵所吸收,同时也影响了景陵以下诸唐陵。

宪宗以下诸帝都出自他的两个子嗣穆宗、宣宗。正如已经讨论的,宣宗亟需通过宗统来进行法统合理性的建设,一方面他要更加突出宪宗的位置;一方面他要忽视先前三位为帝的侄子及其兄长穆宗。由此造成两个结果,一个是宪宗以下诸陵对景陵规划的宗奉,另一个直接结果便是武宗端陵神道相邻石刻南北间距减至10米左右。随后即位的宣宗为其叔父,宣宗的宗统建设需要藉助藐视先前三位为帝的侄子及穆宗来实现。由此也导致了端陵神道规模大为缩减,其神道相邻石刻南北间距不到后期唐陵的一半。不过也正是出于对《崇丰二陵集礼》的遵奉,其神道石刻个体大小之制基本仍得以保持。宜宗贞陵若干石刻规模的扩大,除此原因之外,可能还跟所谓“宣宗中兴”的局面有关。凡此也寓示着景陵及其下8陵具有更大的共同性,可从第二类第三组唐陵中析出为另一阶段。附记于此,以俟将来资料充实进一步考辨。

总之,初唐时期唐陵陵园布局,特别是石刻尚无规律可言,盛唐时期形成定制,中、晚唐时期渐趋衰落。就现有材料而言,关中唐陵陵园平面布局大体呈方形、六边形(或多边形)交替出现的趋势,或许是一种有意识的人为行为。不过,因为此上所据并非全为实测图,所以这个趋势更可能不能说明什么问题。

通过上面的分析,可以得出一个结论:在唐陵陵园布局的演化中,乾陵是一关键转折点。它对唐代后来诸陵布局的影响不可不谓深远,探讨乾陵布局有助于理解唐陵布局的最终形成。因此,下面将主要就乾陵神道石刻组合做进一步的讨论。

①陕西省文物管理委员会《唐乾陵勘查记》,《文物》1960年第4期,页53—60。

②刘庆柱、李毓芳同上揭史,页231—232;刘随群《唐崇陵调查简报》,《文博》1997年第4期,页11—15。

③刘庆柱、李毓芳同上揭文,页233—235。

④泾阳县文教局调查组《唐贞陵调查记》,《文博》1986年第6期,页16—20;刘庆柱、李毓芳同上揭文,页240—242。

⑤刘庆柱、李毓芳同上揭文,页242—243。

⑥雒忠如等《唐桥陵调查简报》,《文物》1966年第1期,文中称桥陵陵园“整个平面呈一规矩的刀把形”(页43);王世和、楼宇栋《唐桥陵勘查记》,《考古与文物》1980年第4期,页54—61、69;美菌兹罗马—日耳曼中央博物馆、陕西省考古研究所编《唐睿宗桥陵》,达尔马斯德特,2002年。

⑦陕西省文物管理委员会《唐建陵探测工作简报》,《文物》1965年第7期,页31—34,其中页32附有建陵平面示意图;张崇德《唐代建陵及其石刻》,《考古与文物》1988年第3期,页41—44、20。

⑧详本书壹《四个陵区》。

⑨巩启明《唐永康陵调查记》,《文博》1998年第5期,页6。

⑩详本书壹《四个陵区》。

(11)陕西省考古研究所《唐顺陵勘查记》,《文物》1964年第1期,页34—48。

(12)刘向阳、郭勇同上揭文,页196。

(13)在第二类唐陵中若未特别指出,其资料皆源于刘庆柱、李毓芳同上揭文,恕不一一注明。此外,有关唐陵石刻的详细数据详该文页246—263附表。

(14)巩启明《唐献陵踏查记》,《文博》1999年第1期,页47—55。

(15)献陵四司马门置石虎以驱罔象,见前引《酉阳杂俎》前集卷一三《尸穸》条。或以为献陵神道石虎为石狮,但其形象与初唐四祖陵的石狮不同。

(16)笔者调查笔记;巩启明《唐献陵踏查记》,《文博》1999年第1期,页50。

(17)数据据巩启明《唐献陵踏查记》,页47图一(本文图4-1)所示。

(18)孙迟《略论唐帝陵的制度、规模及文物——兼谈昭陵“因山为陵”对唐帝陵制度的影响》,《唐太宗与昭陵》,页89—90。

(19)详本书叁《结构与名称》。

(20)详本书伍《昭陵六骏与十四国君长像》。

(21)刘庆柱、李毓芳同上揭文,页219—220。

(22)《册府元龟》,页323上栏。

(23)昭陵文管所《昭陵陪葬墓调查记》,《文物》1977年第10期,页33—44、49。

(24)孙东位《昭陵发现陪葬宫人墓》,《文物》1987年第1期,页83—95。1990年,巩县也发现一方守陵(恭陵)宫女墓志。详刘洪淼、孙角云《巩义市出土唐代九品宫人墓志》,《文物》1997年第2期,页94、54。

(25)如,文帝昭容韦尼子墓志略云“薨于崇圣宫,以十月十八日(656年11月10日)陪葬昭陵。”亡宫五品墓志“显庆二年闰正月廿六日(657年4月2日)卒于昭陵宫,其年二月十四日(657年4月2日)陪于(下空)昭陵。”亡宫三品婕妤金氏墓志(略云):“侍寝昭阳。”志文中所言侍寝昭阳指在昭陵之阳(即九嵕山之南)服侍。唐太宗死后,高宗把诸多宫女遣送到寺院及昭陵。

(26)昭陵薛赜墓志:“有诏特授中大夫,(中略)别于昭陵之左创筑紫府观以居之。粤以其年十二月十四日(647年1月25日)陪葬于昭陵之所。”昭陵侧还有佛寺,如西南有瑶台寺等。永徽六年(655)“于〔昭〕陵侧建佛寺”(《旧唐书》卷四《高宗本纪上》,页73);又《旧唐书》卷一三六《崔损传》(页3755)记载贞元十四年(798)昭陵旧宫“移在瑶台寺左侧”,故知。此亦见载于《唐会要》卷二〇《陵议》条(页461—463)。近年发现了瑶台寺(天宝二年八月十五日(743年9月7日)立)、广济寺(约唐中期)佛顶尊胜陁罗尼经幢。

(27)详韩伟《维修乾陵地面建筑获重大发现》,《中国文物报》1995年12月24日第1版;秦建明、甄广全同上揭文。这是帝陵制度中关于城垣、三出阙规制结构的重复使用,下文将对此重点讨论。

(28)今仅存六十一尊像。详陈园灿《唐乾陵石人像及其衔名的研究》,文物编辑委员会编《文物集刊·2》,北京:文物出版社,1980年,页190。

(29)孙欢《武则天墓下宫遗址布同逐步展露真容》,http://www.sn.xinhuanet.com/misc/2007-08/09/content_10817876.htm。

(30)陶仲云等《陕西蒲城县发现高力士残碑》,《考古与文物》1983年第2期,页36—38。1999年7月至10月,陕西省考古研究所对高力士墓进行抢救性发掘,出土陶俑、墓志等文物二百余件。详陕西省考古研究所《唐高力士墓发掘简报》,《考古与文物》2002年第6期,页21—32。

(31)刘随群《唐崇陵调查简报》,《文博》1997年第4期,页12。

(32)简陵南司马门外东阙址南10.5米,有南北向一排5个础石,与神道东列麒麟在南北线上。础石编号1-5号,由北而南:1-2号间距0.9;2-3号间距1.04;3-4号间距2.9;4-5号间距4.68米。今础石旁有2个小石人(蕃酋像)。其一,在4、5号础石之间;其一,在2号础石之西。可知原来础石之上都立有小石人。从目前础石间距来看,原来相邻础石南北间距或为0.9~1.0米之间。若此,则3、4号础石之间应尚有2个础石;4、5号础石之间应尚有4个础石。如此则原来东列应4少有11个础石,再根据左右对称的原则,简陵原来所立蕃酋像至少有22个。

(33)详表4-4简陵的注释。

(34)靖陵是迄今为止唯一的一座考古发掘的唐代皇帝陵。其陵体呈方形,边长约48.5米左右,有陵园、门阙和石象生。地下部分总长44.18米,有墓道、甬道和一个墓室组成,该陵墓道、甬道和墓室原均有壁画,因历史上多次被盗,破坏较严重,残存壁画面积不足三分之一,可看出题材的有墓道的青龙图、仪卫图、牵马图,甬道的执钺武士图,墓室及甬道壁龛内的十二生肖图,墓室顶部的天象图,墓室北壁的侍臣图。壁画风格具有典型的晚唐特征。详陕西省考古研究所编《陕西新出土唐墓壁画》,重庆出版社,1998年11月,页22、图版说明、页195—190图。关于甬道的执钺武士图的考证,可参王昱东《唐靖陵壁画中的“戟”与相关问题》,陕西历史博物馆编《唐墓壁画国际学术研讨会论文集》,西安:三秦出版社,2006年10月,页285—290。

(35)详表4-4靖陵的注释。

(36)《唐会要》卷二《帝号下》,页18;《旧唐书》卷二〇下《哀帝本纪》(页811)云:“后唐明宗初就故陵(温陵)置园邑。”说明温陵初建时并无置陵邑,五代后唐时始置。详陈长安《唐恭陵及其石刻》,《考古与文物》1986年第3期,页36注①。

(37)陈长安同上揭文,页32—36;中科院考古所河南第二工作队等《唐恭陵实测纪要》,《考古》1986年第5期,页458—462。

(38)王仲谋、陶仲云同上揭文,页107—108;陕西省考古研究所等编著《唐李宪慕发掘报告》,北京:科学出版社,2005年1月。

(39)王仲谋、陶仲云《唐让皇帝惠陵》,《考古与文物》1985年第1期,页108。

(40)周明同上揭文,页69。

二 “乾陵式”布局的形成——以乾陵为中心

需要说明的是,任何过渡都是渐进的,由此导致界限也是模糊的,所谓的“模式化”实际上也是对此过程勉为其难的处理方式。如果执著于此,反而容易陷入另一个困境。“求大同存小异”才是解决所谓阶段性变化的便宜方法,因为前后大多存在着或多或少的异质。①

那么,“乾陵式”布局最终是怎样形成的?

如欲解释这一现象,自然需要分析乾陵布局的形成。因为乾陵石刻规制在唐陵陵园制度的变革中起着承上启下的作用,已如前述。通过比较不难发现乾陵布局与恭陵、“四祖式”之间有着休戚相关密不可分的关系。初唐诸陵的调查成果已使得综合研究唐代帝陵成为可能。而顺陵陵园石刻则为该问题的解决提供了一个有力的启示。

唐代各陵修建后,又屡经历代的改造、修葺甚至破坏。②从乾陵神道石刻的现状来看,应该是基本保持其原貌。

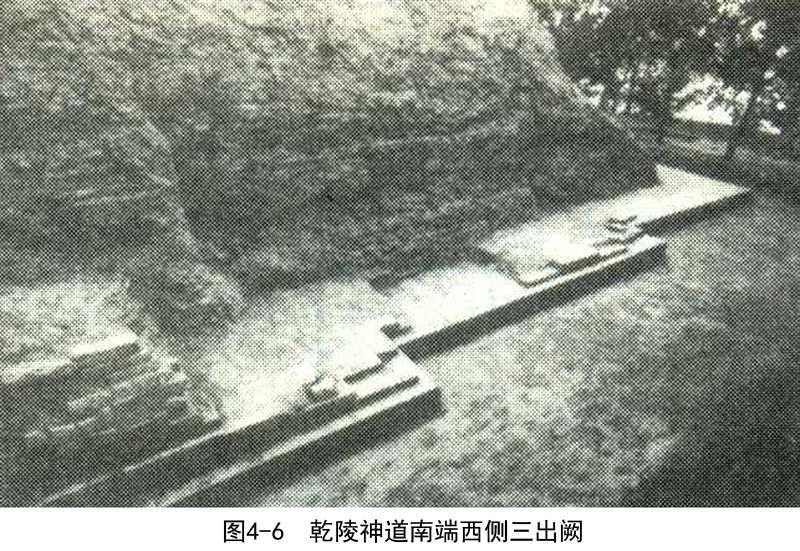

综观乾陵所有石刻和石碑,皆用整块石料雕成,大多就地取材雕刻而成,少数可能由外县运来的。在梁山东、西两峰之南崖断面上,发现有取材加工的痕迹,石刻的石质大多与山的石质相同。乾陵地面石刻的雕成,以当时的历史条件,粗略估计需要15万人干13年。③高宗李治弘道元年十二月丁巳(683年12月27日)卒,睿宗李旦于文明元年八月庚寅(684年9月25日)将其下葬乾陵,距高宗死期仅273天。时限既促,从历史文献记载,结合当时的历史情势,可以推断唐高宗乃死后方始营造陵墓。据此及高宗“园陵制度,务从节俭”的遗诏,④工程量如此之巨,实难短期而就。为时如此之短是不会、也不大可能营造出如此之大——阙台址距南司马门约3000米——的陵园的。1995年,陕西省考古所对乾陵地面建筑进行维修,清理发掘出两组保存较好、结构清晰的三出阙。一在南司马门外东西两侧(图4-5),一在司马道南端距南司马门750米处(图4-6)。这与唐代帝王居所及陵园以一组三出阙示其等级有异。故韩伟认为陵园城墙、王宾相、南司马门外的三出阙为高宗陵园,而神道石刻及司马道南端的三出阙则为则天陵园制度。⑤此说首倡乾陵存在两个陵园的事实,虽尚待修订,但已属难得。1999年秋,乾陵考古又有新进展,这便是乾陵外城垣(图4-7)的发现,乾陵外城垣与内城垣相距220米左右,内外城垣北端的东西宽度分别为1320米和1750米。⑥这个发现又为乾陵布局结构的解释增添旨趣。总之,武后在高宗入葬乾陵后对乾陵地面设施加以改造,可为定论。其中最根本的一点,即乾陵是高宗与武后的合葬陵,仅此就足以构成一度大权在握的武后着意经营乾陵最有力的理由。神龙元年“冬十一月壬寅(705年12月16日),则天将大渐,遗制祔庙、归陵”⑦,“归陵”二字便准确地道出武后生前改造高宗乾陵的动机。正是高宗的归葬关中陵区和武周政权的走势,以及传统社会的宗法制度才使得武后不得不对自己的葬所做此选择。⑧

下面通过分析恭陵及顺陵陵园布局的几次变化尝试离析武后对乾陵石刻的改造内容。

高宗太子李宏恭陵⑨(图4-8)位于洛阳偃师县缑氏公社滹沱村村南景山上,为帝、后合葬,但同茔不同墓,后墓在帝墓的东北隅。⑩神道不在陵墓封土正前方而东偏,如前所述“恭陵式”神道石刻自南而北依次为:石柱、麒麟各1对,石人3对,尚有睿德纪碑位于东侧第一、二石人之间。唐陵陵园中首见碑石便是恭陵之睿德纪碑。若比较一下恭陵式石刻组合与乾陵者即所谓乾陵式石刻组合,便会发现前者较后者少了鸵鸟、御马和驭者及蕃酋像、北门仗马。

据睿德纪碑文所述,李宏薨于上元二年四月二十五日(675年5月25日),并于上元二年八月十九日(675年9月13日)下葬恭陵,前后历时112天。时离高宗之死尚长达八年之久,去则天之死长约三十年。据史载(11)及高宗所撰睿德纪碑文可知,李宏确因与武后政见不合而失爱,终死于非命。(12)故可排除武氏改造、修葺恭陵的可能性。加之李宏的死亡为突发事件,年方二十四,更不可能于生前营造陵墓。也就是说恭陵及其石刻的营造是在高宗生前、李宏死后进行的,且其“制度尽用天子之礼”(13)。睿德纪碑亦云:“谥(李宏)为孝敬皇帝,其葬事威仪及山陵制度,皆准天子之礼。”(14)唐高宗赐谥李宏为孝敬皇帝,且以天子之礼安葬——此从恭陵门狮径用“昭陵式门狮组合”可证。这正说明恭陵的建筑设置反映了唐高宗时期对帝陵制度的构想。不仅如此,高宗还亲自参与、过问恭陵的具体情况。史载“高宗亲为〔恭陵〕制《睿德纪》,并自书之于石,树于陵侧”(15)。又,在《淳化阁法帖》中刻有一通唐高宗书,中云“〔恭〕陵初料高一百一十尺,今闻高一百卅尺,不知此事虚实,今日使还,故遣相问”(16)。皆可证。

恭陵陵域为一次性规划,睿德纪碑铭称经“卜葬”。先后由蒲州刺史李仲寂和司农卿韦机负责修陵,本欲扩建恭陵玄宫,后因劳工造反而罢,只是“于隧道左右,开便房四所,以贮明器。于是樽节礼物,校量功程,不改玄宫,及期而就”(17)。可见恭陵陵园及陵墓陈设为一次性完成,全陵石刻陈设位置也基本未动,石刻未阙,这都是其他唐陵所不及的。换言之,恭陵保存了高宗朝所谓帝陵石刻制度的原貌,这说明高宗下葬时乾陵的石刻至少有“葬事威仪及山陵制度,皆准天子之礼”的恭陵所具者。

恭陵、顺陵、乾陵神道石人中郎将形象相同,这不仅是时代风格使然,更重要地是说明了它们之间的密切关联。出土于邙山的韦泰真墓志提供了另一个线索。该志文称户部郎中韦泰真“弱冠,起家为太宗文武圣皇帝挽郎”(18),因熟知有关山陵事宜,故复得以负责恭陵封土的营建,上元“三年(676)十月,以恭陵复土,加授朝散大夫”(19)。有了这两次经验,所以,“时(嗣圣元年,684)方上事起,诏公(泰真)摄将作大匠并吏部尚书韦禧价驰赴乾陵。公昼则临视众作,夜则寝苫悲涕。因以成疾,力至东都殆至不济。既而恩旨重迭,医药相寻,乃渐瘳差而竟不痊复。光宅元年(684),事毕,蒙授正议大夫、行洛州长吏,赐物六百段”(20)。不过,“弘道中(683),高宗大帝遗俗脱屣,公(泰真)志不求生,及营山陵(乾陵),因以增疾,竟不瘳损,以至于薨”(21)。韦泰真为将作大匠,与吏部尚书前往营建乾陵一事也见载于两《唐书·韦挺传》(22),可知其言不虚。故恭陵与乾陵在陵园营建上有诸多相似处在情理之中。最明显的是恭陵东、西、北司马门的坐狮,风貌极似乾陵石雕。因此有学者认为帝陵石刻制度肇始自恭陵,至乾陵臻于完备,其后帝陵多沿用此制,或大同小异。(23)此说并非全无道理。但是,李唐太祖李虎永康陵(24)和世祖李昺兴宁陵(25)二陵皆于陵园南司马门立石狮,神道石刻组合较恭陵、顺陵多出2对御马和驭者。李虎、李昺皆追封于武德元年六月二十二日(618年7月19日)。(26)从石刻组合上来看,恭陵是仿自永康陵及兴宁陵。这表明在高宗朝时唐陵制度又经历着一次改革,实际上是对初唐永康、兴宁二陵制度的一种回归。换言之,若从长时段看唐陵石刻制度应肇始于“四祖式”,只不过高宗入葬乾陵时没有采用它,而首先采取了“恭陵式”。高宗时期陵园制度上的这种变化,是否跟高宗朝的礼制改革相呼应?显庆三年(658),行显庆礼去《国恤章》。上元三年(676)以后,显庆礼与贞观礼兼行。事隔十八年,《国恤章》得以再现,是否跟高宗朝帝陵制度的回归有关?

武后之母杨氏顺陵(图4-10)位于咸阳市东北渭河北岸第二道原上。(27)其陵园范围,以东门门狮至西门门狮间距866米,北门石马南至神道南阙门间距1264米推测,陵园占地面积约110万平方米。封土居于司马院中部偏西北位置,现存封土高12.6米,底边长48.5米。2004年,对顺陵陵园进行的第二次大面积普探资料表明,顺陵陵园遗址距今地表约0.6至0.7米。所谓司马院即为当初墓园,其平面呈方形,角阙为三出阙直角曲尺型,遗址尚存。垣墙夯筑,墙体宽2米,地表部分均不存,地下墙基最厚处0.3米,未见散水、包砌砖,也没有瓦片、瓦当等覆盖痕迹,表明原址仅为素土夯筑墙体。司马院东、西、北三面均未开门,只在南垣墙的中间设立一对门阙,两阙现存基址间距22米,门阙中间为门道。此对门阙为长方形夯土台,东西长25至25.5米,南北宽12.1至13.7米,地面部分夯土层厚0.1至0.15米,从钻探出的白灰墙皮残块可知,原门阙土台的表面敷有一层白灰墙皮。钻探资料表明,武则天每对其母追封一次,就扩建陵园一次,而且每次扩建时都把原来的墓墙铲除重建,所以遗留下的有些基址深埋地下。司马院西北角阙基址还发现两次加工的痕迹,旧夯土遗址内包含更旧的夯土遗址。(28)

可见,顺陵陵园平面与恭陵似,其神道与封土相对位置的设置也与恭陵同。(29)顺陵陵园内现存石刻,分布在陵前、后和东西两边,其中又以陵前最多,陵后次之。因清理的石刻残缺甚厉,此下首先逐一考证其具体内容。

在司马院内陵前有莲花座1个,该莲花座座面上有凹槽,其纹饰与石柱者同,且位于陵前石刻的前方。基此,可断该莲花座为石柱之基座。

顺陵陵园地面现存石人13尊。在司马院南门内两侧有12尊,东西相对。其中3尊无头,其余完好。按照对称排列和勘探资料推断,司马院南门两侧至少有8对石人列置。(30)另一尊石人在墓冢前石刻北端西侧,勘探资料显示,与其相对应的东侧位置也应有一尊石人。(31)

陵前神道石刻由南而北经过钻探发掘知,东列:石柱础、天禄(麒麟)、北1底座、北2底石、北3出土残石仪刀、走狮;西列:石柱础、天禄(麒麟)、北1底石、北2底座、北3底石、走狮。根据神道石刻对称的原则,可知东、西两列北1、北2应该都是有底座的石刻,而北3也应该都是有石仪刀的石刻。林侗(1627-1714)在所撰《来斋金石刻考略》卷中《周顺陵碑》条写道:

乙巳四月,余至咸阳过顺陵,见陵制壮丽,几与昭、乾二陵。埒南双阙内天禄、辟邪二石兽东西相向,高丈许;又北翁仲十,又北石狮二,南向尤高大;又北为陵庙旧址,今为佛寺三层,碑石一片在中楹,可坐可卧,百许字,径可二寸。寺后石兽、翁仲如前之数,又北巍然陵也。(32)

此条记录言及顺陵神道石刻情况。林侗告知顺陵神道及陵园内原各有10对石人,虽然对于神道石刻而言,这个数字远远要超出3对,但是,他还是将神道石刻树立石人(所谓翁仲)的重要信息留给我们。林侗生时共有1665年及1689年两个“乙巳”年。《福建通志》卷五一《文苑》云:

林侗,字同人,闽县人。博涉经史,弱冠食饩于庠。随宦三秦,纵观三辅名胜,历游边徼,走庄浪、凉州间,金石碑版,搜罗考订无遗。康熙丙辰(1676)奉檄署尤溪教谕,以二亲垂老,绝意功名,卜居于城西荔水庄老屋荒池,以著述吟咏自娱。所著有《来斋选古》、《井野识涂》、《昭陵石碛考略》、《金石考略》、《李忠定公纲年谱》。年八十八卒。(33)

则林侗50岁后,便辞官返乡赡养双亲,以著述吟咏自娱。周在浚在林氏《唐昭陵石碛考略》一书的序言中说“同人(林侗)游昭陵,于庚子(1660)及辛未(1691),两至其地”(34),可见辞官后,65岁的林氏曾二游昭陵,根据现有资料,似乎无法断定林氏游顺陵之“乙巳”具体为何年。但是,一个人可能对数字的记忆发生错误,应该不会混淆对象的具体内容。因此,估计林侗之游顺陵很可能在1665年。著《来斋金石考略》时却因年代久远记忆有误所致。同时,从这一点看,神道树立石人应该是没有问题的。无怪乎,神道石刻的底座跟司马院南内石人底座形制基本相同。同时,根据神道东列北3出土残石仪刀,可以判断此3对石人像应该与司马院南内10对石人的形象同。此外,由林侗的见闻亦可说明后来顺陵神道石刻遭受破坏并非李唐复辟后所为。

恭陵首开唐陵陵园立碑的先例。在顺陵神道石走狮北有一石础,参考顺陵该石础的型制、位置,可定为碑座,亦即当年顺陵碑的碑座。(35)

综上,可知顺陵的石刻有封土前——石人1对、石羊2对、石狮2对、石柱1对;司马院南内石人(中郎将形象)8对;神道石刻由南而北——石柱1对、天禄(麒麟)1对、石人(中郎将形象)3对、石走狮1对、顺陵碑1通;另外,东、西、北各有石座狮1对;北侧尚有所谓北门仗马1对。

顺陵原称杨氏墓,墓主杨氏为武后之母,咸亨元年八月二日(670年8月22日)崩,其年闰九月辛丑朔廿一日辛酉(670年11月9日)以王礼葬咸阳洪渎原(36),永昌元年二月戊戌(689年3月31日),杨氏墓改名明义陵。天授元年九月丙戌(690年10月20日)又改称顺陵,顺陵之名由此始。景云元年七月乙亥(710年8月25日)睿宗诏废武氏崇恩庙,顺陵名随废去。二年又复顺陵。先天二年(713)正月又废,从此以后顺陵称为王妃墓。随着武后政权的盛衰,顺陵等级屡经改易,其陵域规模和石刻也势必随之数易。此并非孤例。开成五年(840),唐武宗既修崇其母陵寝之后,更欲将其合祔穆宗光陵。事见《旧唐书》卷一八上《武宗本纪》:

初,武宗欲启穆宗陵祔葬,中书门下奏曰:“园陵已安,神道贵静。光陵二十余载,福陵则近又修崇。窃惟孝思,足彰严奉。今若再因合祔,须启二陵,或虑圣灵不安,未合先旨。又以阴阳避忌,亦有所疑。不移福陵,实协典礼。”乃止。就旧坟增筑,名曰福陵。(37)

从这段文献的记载可以知道,穆宗妃韦氏因其子武宗即皇帝位,地位升高,被追谥为宣懿太后,同时她的陵墓也得以修崇增筑。因为中书门下的进奏,最后武宗只是在原先墓葬园邑的基础上对福陵进行增筑。这是一个身份提高,墓葬级别及其建筑也随之增加的事例。其实,这样的事例在唐史中还有。故随着杨氏墓名号的改变,墓葬地面建筑的相应增加也是理所当然的。顺陵陵园石刻比较冗杂、看似杂乱无章的现状,正是该陵等级历次升降,而还没来得及整顿的孑遗。现在,从其陵园石刻布局可以看出来的至少有二次。

初,杨氏仅以王礼下葬。比较各陵陪葬墓的形制(38),不难推测这时杨氏墓仅有陵垣、角阙、封土及在陵园内坟丘前西侧的石人1对、石羊2对、石狮2对,石柱1对。这是杨氏墓的石刻组合,与王礼相符,时在咸亨元年闰九月辛丑朔廿一日辛酉(670年11月9日)。

很显然,陵垣不可能与兆域门狮同时,因为兆域门狮距该陵垣长达数百米,而且陵垣仅南面开设司马门,二者如若同时当不会出现这种情况。因此可以断定4对兆域门狮是武后加筑的,意在扩大兆域。在石柱南加设1对土阙也属此列。当然,北门石狮之北的1对石马——北门仗马——也应与上述举措同时。换句话说,这是一个组合,它们具有共时性。至于陵园南内两侧的8对石人位于南兆域门狮之北,这种相对位置不见于唐陵诸石刻组合。所以,不但可以判断此8对石人与兆域门狮并非同时营建,而且8对石人的设立要先于兆域门狮。神道南石柱1对,麒麟1对,顺陵碑1通,石人3对,石狮1对,它们也具备共时性的特点。不难看出,这4项石刻实际上共同构成一个“恭陵式”的石刻组合。这个组合的设置也与兆域门狮、北门仗马以及土阙组合的设立应为同一规划内容。从陵园规划来看,顺陵封土前石刻、陵园南内8对石人以及神道石刻分别处于三个中轴线的两侧(39),这表明它们是三组不同的石刻组合。另外,封土前石人与司马院南内石人形制不同(40),也说明二者的历时性。

改墓为陵使墓葬的级别随之升高,所以神道石刻增设也在情理之中。武后改造杨氏墓的目的是要以“制度尽用天子之礼”改葬,保持与此时的乾陵石刻布局一致。而且,可以断定武后改造杨氏墓在她改造乾陵之前的可能性微乎其微。但是这又是跟武则天革命的态势紧密相关的。根据该原则,结合上文的分析,推断武后第一次改造杨氏墓的内容是在陵垣南司马门内两侧立8对石人,这次改造当在杨氏墓改名明义陵之后。时在689年3月31日至690年10月20日之间。载初元年九月九日壬午(690年10月16日)革唐命,始改国号为周,并改元为天授。可见,杨氏墓改名明义陵时武则天尚未正式登皇帝位。但是,因则天已实权在握,将杨氏墓升级为明义陵便是明证,故增加杨氏墓陵园设置也是当然。只因礼制之钳制尚不敢公然使用“天子之礼”来对待其母杨氏墓的建制,只在陵园南门内增加了8对石人而已。这是因为神道石人是标识墓主人身份的最为重要的参数。如,永泰公主、懿德太子墓神道石刻皆为石柱1对、石人2对、石狮1对。(41)其神道石人增至2对便与二墓号墓为陵有关。因此,可将武后增加8对石人的时间进一步限定于689年3月31日至690年10月16日之间。

兆域门狮、北门仗马以及土阙和神道“恭陵式”石刻组合的设立是在明义陵改名顺陵之后进行的,这是武后对杨氏墓的第二次改造——意在扩大兆域。这一措施使杨氏墓的陵园从原来边长约290米的园邑扩大到南北长1264米、东西宽866米,占地面积约110万平方米。此举与武后在乾陵增设外城及司马道南端的三出阙如出一辙。这一次改造当在690年10月20日明义陵又改称顺陵之后到710年8月25日之间。需要注意的是,顺陵石刻中不见蕃酋像,表明武后对明义陵的这一次改造当在乾陵增设六十四蕃臣像之前。乾陵蕃臣像是武后增设的(42),经陈国灿考证,乾陵“蕃臣”石像建于神龙元年(705)前后(43)。武后崩于神龙元年十一月壬寅(705年12月16日),并于神龙二年五月庚申(706年7月2日)(44)入葬乾陵,前后相距198天。一般而言,武后死后改造顺陵的工程大概也会停止。

综上所述,推测武后对顺陵的这次改造当在690年10月20日之后到705年前后。作为该组合之一的顺陵碑,建立于“长安二年岁次壬寅金正月己巳木朔五日癸酉金(702年2月6日)”(45)。换言之,顺陵“恭陵式”的石刻组合很可能便与顺陵碑同时树立的。也就是说,这组石刻树立很可能完成于702年2月6日。其目的是要以“制度尽用天子之礼”改葬,保持与此时的乾陵石刻布局一致。实际上,其时高宗已经入葬乾陵,所以与其说仿恭陵,毋宁说是仿高宗乾陵。由此也可反证,高宗乾陵的石刻组合即为恭陵式。实际上,在这期间乾陵式的石刻制度无形中也已渐趋完成。

乾陵是迄今为止考古发现的唯一一座具有内外双重城垣的唐代帝陵,《全唐文》卷九六《高宗天皇大帝哀册文》条称“追凉水殿,避暑山楹;霞翻浪井,树响层城”(46)。“层城”二字描述了高宗入葬时乾陵内、外两重城垣的存在,这已经被考古发现证实。乾陵外城垣的设置一方面与扩大园邑的意图有关,另一方面也是帝陵制度中关于城垣规制结构的重复使用(后立之无字碑也在此列)。结合考虑乾陵有2对三出阙,推断外城垣的修筑估计与司马道南端的三出阙同时。也就是说,高宗入葬乾陵时乾陵的外城垣及2对三出阙都已经修建完毕。上述设置有违唐高宗“园陵制度,务从节俭”的遗诏,无疑也显示了武后的机心,即在营建高宗乾陵时武后便有修建两套陵园的初衷以为自己日后的“归陵”做准备。这个行动的付诸实施始于高宗死后至高宗入葬乾陵时。其时当在683年12月27日高宗卒后到684年9月25日下葬乾陵之前。

可见,武则天对乾陵、顺陵改造的一个重要步骤都是扩大园邑,前者通过添置外城、三出阙,后者则以远设恭陵式石刻组合、土阙来实现。只不过,前者与修建高宗乾陵同时。乾陵外城垣正好把10对石人像包围在外城南内,同时它与司马道南端三出阙相距530米左右。这两点顺陵与乾陵很相似,如顺陵南司马门内立8对石人像,顺陵新增阙台距南神墙约600米左右。从乾陵、顺陵的上述比较,可以看出武后对顺陵的改造是以则天乾陵园邑为参照系的。这体现了武后在乾陵布局设计中以自己为中心的主导思想。杨氏墓升级为明义陵,可武则天尚未正式革命,只得采取模仿此时的高宗乾陵增添8对神道石人。这既是对杨氏墓升级的呼应,又未僭越高宗乾陵制度。这种处理方式显然是合乎情理的。

从恭陵陵园的建制、武后对杨氏顺陵的二度改造,大体可以知道乾陵石刻的形成过程。这就是高宗下葬时乾陵的“恭陵式”石刻布局——门狮4对,神道石刻自南而北有石柱、麒麟、石人、述圣记碑(47)及内城南司马门口处三出阙,这是当时的“天子之礼”。其时当在弘道元年十二月丁巳(683年12月27日)高宗卒后到文明元年八月庚寅(684年9月25日)下葬乾陵之前。同时,在此基础上,武后增设了外城垣及司马道南端三出阙以为自己园邑,试图利用当时帝陵制度规制结构的重复使用来建置自己的园邑。也就是说,乾陵从一营建就存在两套帝陵园邑。这可能也是此时乾陵神道石人增至10对的原因吧。武则天在高宗乾陵树立述圣记碑跟高宗在李弘恭陵树立睿德记碑的思路是一脉相承的。

其次,武后仿唐太宗昭陵依次增设了北门仗马、六十四蕃臣像,这是武后对高宗乾陵石刻的第一次改造。顺陵出现北门仗马的时间是在690年10月20日至702年2月6日前后,因此高宗乾陵北门仗马的增设应该在这个时间之前。

最后是仿效“四祖式”增设5对御马和驭者,同时增设了鸵鸟1对及无字碑。这或许是发生在705年前后至706年7月2日左右的事情。现无字碑阳面从上到下布满了4.5厘米见方的格子,计95行,行44格。这些格子绝不是后人刻上去的。(48)这个现象至少说明:第一,当时很可能也是要在碑石上面刻字的。第二,并不存在将碑石上的刻字磨去的问题。这恐怕是武则天此刻为自己准备的,留待来日刻写述圣记之用。神龙元年“冬十一月壬寅(705年12月16日),则天将大渐,遗制祔庙、归陵,令去帝号,称则天大圣皇后”(49),亦即武则天入藏乾陵时是以皇后的身份,而非皇帝的身份。这种身份的变化应该便是后来无字碑不能再写字的一个重要原因。崔融所写的武后哀册文《则天大圣皇后哀册文》便是这么来处理她的身份的,该哀册文也随葬入乾陵。哀册文中对武后有了高度的评价,所以应该不存在不知道如何来评价武则天的问题。因此,说无字碑是不知道如何评价武后、或者留待后人评点的解释是不合理的。(50)恐怕武则天生前便给自己树立了无字碑,欲留待后日书丹。无奈李唐复辟之后,其身份降为皇后,根据礼制不得有述圣记碑,但中宗、睿宗尚忌惮武家之余威亦不敢毁弃,李、武二家妥协的结果遂留下一通布满格子的石碑。这也恰说明无字碑实早已树立在乾陵神道的右侧了。

如前所言,乾陵神道相邻石刻南北间距,不同种类石刻之间的数据不同。恐怕也跟神道长度已经固定,而又累次增加石刻,遂只能进行内部调整使然。这一不见于其他唐陵的现象也给我们留下了一点蛛丝马迹。

如上是对乾陵石刻形成的推测,也是“乾陵式”石刻布局的形成过程。所幸后来重开乾陵祔葬高宗成为事实,否则,武则天不免要枉费一番心思了。

此后,乾陵又历经中宗、睿宗二朝的迁葬、陪葬工作,整个工程方才告罄。这就是乾陵整个陵园布局的最终形成,从中可窥唐陵陵园布局演变脉络之大概。先是初唐时的不定型;接着,高宗时出现“恭陵式”;最后,武后时乾陵石刻最终完成,且形成定制。从此,这一定制使影响了我国武周之后历朝历代陵墓的布局。

①如,姜捷强调定陵陵制中出现的新因素(详所撰《关于定陵陵制的几个新因素》,《考古与文物》2003年第1期,页69—74、82),此恰说明唐陵建制是一个变动的过程。

②详王双怀《荒冢残阳——唐代帝陵研究》之四《唐代帝陵的盛衰变迁》,页162—187。此外,晚唐时修筑靖陵时也曾破坏昭陵陪葬墓。又,近年唐陵遭受盗掘甚厉。详邵文海《死刑,在帝王陵前执行》,《中国文物报》1998年3月25日第2版;大河《中原第一陵遭遇盗墓》,《北京青年报》1998年4月22日第24版,等等。

③廖彩樑同上揭书,页16。

④《旧唐书》卷五《高宗本纪下》,页112;《唐大诏令集》卷一一《大帝遗诏》条,页67—68;《全唐文》卷一四《遗诏》条,页163上栏—页163下栏。

⑤韩伟同上揭文;韩伟《<乾陵神道鸵鸟为射侯说>驳正》,《文博》2007年第2期,页37。

⑥秦建明、甄广全同上揭文。

⑦《旧唐书》卷六《则天皇后本纪》,页132。

⑧详本书壹《四个陵区》。

⑨若是《唐恭陵调查纪要》,《文物》1985年第3期,页43—45、47;陈长安《唐恭陵及其石刻》,《考古与文物》1986年第3期,页32—36;中科院考古所河南第二工作队等《唐恭陵实测纪要》,《考古》1986年第5期,页458—462。

⑩恭陵哀皇后墓已经发掘,详郭洪涛《唐恭陵哀皇后墓部分出土文物》,《考古与文物》2002年第4期,页9—18。

(11)《新唐书》卷八一《孝敬皇帝弘传》(页3589)云:“〔武〕后将骋志,〔李〕弘奏请数怫旨。上元二年(761),从幸合璧宫,遇酖薨,年二十四,天下莫不痛之。”又《全唐文》卷一五《孝敬皇帝睿德纪》条,页184上栏—页186下栏。

(12)可参黄心川《唐孝敬皇帝之死与印度顺世论的关系》,周绍良先生欣开九秩庆寿文集编集委员会《周绍良先生欣开九秩庆寿文集》,北京:中华书局,1997年,页59—63。

(13)若是同上揭文,页45。

(14)《全唐文》卷一五《孝敬皇帝睿德纪》条,页186上栏;《旧唐书》卷八六《孝敬皇帝弘传》,页2830。

(15)《旧唐书》卷八六《孝敬皇帝弘传》,页2830。

(16)恭陵坟丘已残毁,原高度不明。由此可知恭陵设计高度为110尺,约合32米左右。详傅熹年主编《中国古代建筑史》卷二《两晋、南北朝、隋唐、五代建筑》,页424。

(17)《唐会要》卷二一《诸陵杂录》,页485。

(18)《大唐故使持节怀州诸军怀州刺史上柱国临都县开国男京兆韦公(泰真)墓志铭并序》(下简称《韦泰真墓志》),《全唐文补遗》第5辑,西安:三秦出版社,1998年,页199上栏。韦泰真墓志现藏于洛阳古代艺术馆碑刻墓志室。

(19)《韦泰真墓志》,页199下栏。

(20)《韦泰真墓志》,页200上栏。

(21)《韦泰真墓志》,页200下栏—页201上栏。

(22)只是《唐书》所载吏部尚书作“韦待价”。见《旧唐书》卷七七《韦挺传》(页2672)云“则天临朝,〔待价〕拜吏部尚书,摄司空,营高宗山陵”;《新唐书》卷九八《韦挺传》(页3904)载“武后临朝,〔待价〕摄司空,护营〔高宗〕乾陵”,并未言及韦待价拜吏部尚书一事。据此,墓志所言“韦禧价”与《唐书》所言“韦待价”当为同一人。不知孰对孰错,抑或此一人二名皆行于时?仍待甄辨。韦氏一族因熟谙礼制而屡次护营帝陵。宪宗朝时,韦挺的孙子韦武为京兆尹,“护治丰陵,未成,卒,赠吏部尚书”。详《新唐书》卷九八《韦挺传》,页3905。

(23)陈长安同上揭文,页36。

(24)巩启明《唐永康陵调查记》,《文博》1998年第5期,页3—7。

(25)咸阳市博物馆《唐兴宁陵调查记》,《文物》1985年第3期,页46—47。

(26)《唐会要》卷一《帝号上》,页1。

(27)陕西省社会科学院考古研究所《唐顺陵勘查记》,《文物》1964年第1期,页34—48。

(28)刘向阳、郭勇同上揭文,页196。

(29)若是同上揭文,页45。若是认为:这可能含有较其他帝陵降一格的礼制,而非无意的巧合。此说可商,这种做法应与风水术有一定的关系。详本书陆之《唐陵设计思想》。

(30)石人高2.05~2.25米,胸宽0.5~0.75米,胸厚0.25~0.45米。石人像与座为整块石雕刻而成,嵌于长0.75米,宽0.5米石座中,石座埋于地下。石人面部方圆,弯眉,杏仁眼,有的上唇须上翅,有的下须浓厚,有的无下须,短颈;头戴小冠,冠前低后高,头后发髻线明显,呈“人”字型。上身着拖地长裙,足履露裙外(有的足履已残)。双手叠压,拄剑于胸前(左手在上,右手在下)。剑有鞘,为四竹节形,两条剑穗下垂。详刘向阳、郭勇同上揭文,页201。

(31)现存西侧石人高3.25米、胸宽0.60米、胸厚0.35米,与石底座以榫卯相连,石底座长1.25米,宽1.25米,厚0.51米,半埋于地下。石人头戴小冠,冠残,前发髻明显,弯眉、杏目、上唇须上翘,下唇须浓厚,面部肌肉感强。上身着交领褒衣,腰系宽带,双袖垂于膝下,各有皱褶五条;下身穿曳地长裙,足部平直履残,双手扶剑柄,右手上,左手下,剑柄为环状,无剑穗,剑鞘为五竹节形。石人像稍后倾,背部现存枪击弹痕6处。详刘向阳、郭勇同上揭文,页201。

(32)(清)林侗《来斋金石刻考略》,《石刻史料新编》第2辑,册8,页5994上栏。

(33)(清)郝玉麟等监修,谢道承等编纂《福建通志》,景印文渊阁四库全书,台北:台湾商务印书馆,1986年3月,册529,页723下栏。

(34)(清)林侗《唐昭陵石碛考略(附谒唐昭陵记)》,《丛书集成初编》据粤雅堂丛书本排印,上海:商务印书馆,1960年5月,册1609,页4。从周氏文末所记“丙子五月”,可知林氏《唐昭陵石碛考略》成书于1696年。

(35)顺陵碑立于大周长安二年(702)正月,武三思撰义,相王李旦书丹,全文正书4449字,其中有武则天造字16字。详刘向阳同上揭书,页344。关于顺陵碑的情况可参张德臣《顺陵碑与嘉靖地震》,《咸阳师范专科学校学报》2001年第1期,页49—52。

(36)武三思《大周无上孝明高皇后碑铭并序》,《全唐文》卷二三九,页2421上栏。

(37)《旧唐书》,页584—585。亦见载于《唐会要》,页479。

(38)唐代贵族官员的墓葬依照其封士形状可以分成依山为陵、山形冢、覆斗形墓、圆锥形以及无封土等五种。其中依山为陵者多为唐代帝王陵以及贵戚重臣,如魏征与新城公主墓。山形冢为旌表墓主人军功,如李靖和李勣墓。覆斗型墓主人则为部分唐代帝王陵以及贵戚重臣,其他一般贵族官员则多采取圆锥形封土。目前,官员采取无封土墓葬的只有高士廉。由此可见封土形状应与墓葬等级有着密切的联系。考古调查表明,昭陵陪葬墓的封土形状和其石刻组合是一致的。如覆斗型墓,墓前有石人1对(东西分列),再南东列石羊3只,西列石虎3只,再南石柱1对(东西分列),再南石碑1通。山形冢,冢前均有石刻,其组合为石人1对(东西分列),再南东列石羊3只,西列石虎3只,再南石碑1通。圆锥形冢,冢前石刻一般为石羊、石虎和石柱。详刘庆柱、李毓芳同上揭文,页220。

(39)权东计、赵荣同上揭文,页94;赵荣、权东计同上揭文,页70。

(40)张崇德《唐顺陵营建初探》,页54。

(41)详陕西省文物管理委员会《唐永泰公主墓发掘简报》,《文物》1964年第1期,页13;(陕西省博物馆、乾县文教局)唐墓发掘组《唐懿德太子墓发掘简报》,《文物》1972年第7期,页26。

(42)宋人认为六十四蕃臣像乃武后所为。《长安志图》卷中云:“唐高宗乾陵在奉天县。宋元祐中,计使游公(师雄)图而刻之,防御推官赵楷为之记曰:‘乾陵之葬,诸蕃之来助者,何其众也。武后曾不知太宗之余威遗烈,乃欲张大夸示来世。于是录其酋长六十一人,各肖其形,镵之琬琰,庶使后人皆可得而知之。’”由此知之。详(元)李好文编绘《长安志图》,附载于(宋)宋敏求《长安志》,中华书局编辑部编《宋元方志丛刊》第1册,页215下栏。

(43)陈国灿同上揭文,页190。

(44)《旧唐书》卷六《则天皇后本纪》,页132。

(45)顾炎武《求古录·大周无上孝明高皇后碑铭并序》,王云五主编《四库全书珍本十一集》,台北:台湾商务印书馆,1969年,册398,页55正面—68背面,特别是页68正面。

(46)《全唐文》,页992下栏—页993上栏。

(47)述圣记碑为武后撰文,唐中宗书。弘道元年十二月丁巳(683年12月27日)高宗卒后,唐中宗即位柩前,嗣圣元年二月戊午(684年2月26日)中宗废为卢陵王,故唐中宗书述圣记碑的时间应在683年12月27日到684年2月26日之前。

(48)刘向阳同上揭书,页106。

(49)《旧唐书》卷六《则天皇后本纪》,页132。

(50)刘向阳同上揭书,页106。

三 小结

综上所述,有唐一代帝陵陵园制度的形成是一个渐进的过程。从陵园布局和石刻组合看,在高宗入葬乾陵之前似乎一直以第一类陵墓即“四祖式”为最高等级,李唐四祖的后代子孙都不敢僭越它;而献陵、昭陵二陵反映的则是初唐皇帝探索的过程,是初唐第二等级的帝陵。不过,这两次尝试在石刻组合制度方面似乎很失败,以致于高宗时出现“恭陵式”为帝陵石刻布局的形式①,比照恭陵与“四祖式”的陵墓制度,可知前者较后者少了2对御马和驭者。由此可见恭陵只是去趋同后者,表明了高宗对“四祖式”石刻制度的认同,不过这时高宗仍不敢超越后者的陵墓制度。所以高宗入葬乾陵时也只是采用了“恭陵式”——尽管武后意在营建两套园邑,但实质上此时也不过是同一帝陵布局规制结构的复制而已,而仍以“四祖式”为第一等级。换句话说,“恭陵式”是高宗朝第二等级帝陵的图式,其四门狮组合便承自昭陵;到了武后时便逐渐、大胆地突破了这一局限,在形体上、数量上都大大超越了“四祖式”,形成了所谓的唐陵石刻制度——“乾陵式”,则天乾陵及其后诸陵便只存在“乾陵式”这一级别。高宗朝及武周时期恰值对“四祖式”组合的认同过程,这从武后对杨氏顺陵及高宗乾陵的经营便可得到反映。从规划理念看,经对崇、丰二陵建制的再度整饬基本得到统一,景陵以下唐代诸陵在石刻尺度、间距、门阙等方面显示出更大的相同和稳定。换言之,经过《大唐元陵仪注》的整理以及《崇丰二陵集礼》的再度整饬之后,唐陵的营造便真正进入一个有统一规划理念的时期。

①由此视之,乾陵北司马门遗址出士的石虎恐正是高宗乾陵在献陵及恭陵石刻之间取舍的孑遗。另外,恭陵式布局采用“昭陵式门狮组合”,是否也寓示着二者神道石刻组合之间的关联?此有待进一步的考古工作。

唐陵的布局:空间与秩序/沈睿文著.—北京:北京大学出版社,2009.694