伍 昭陵六骏与十四国君长像

沈睿文著

唐代帝陵中北门六马和蕃酋像的制度肇始于唐太宗昭陵。随着考古发掘的突破性进展①,对昭陵六骏与十四国君长像的研究再度成为学界关注的一个焦点,有关讨论也一时多了起来。但是,这些讨论大多集中在对昭陵六骏的名实、次序、流失以及传拓和意义方面的讨论②,对十四国君长像的研究则相对要少得多③,而且这些研究将六骏和十四国君长像割裂开来,未能充分认识到二者与陵山作为一个整体的内在蕴涵。这一部分重新检讨若干问题,以期对该课题有所促进。

①近年来,昭陵北司马门的考古工作最为引人瞩目,有关工作的进展可参考李浪涛《昭陵六骏考古新发现》,西安碑林博物馆编《碑林集刊》第9集,西安:陕西人民美术出版社,2003年12月,页289—290;张建林《唐昭陵考古的重要收获及几点认识》,黄留珠、魏全瑞主编《周秦汉唐文化研究》第3辑,西安:三秦出版社,2004年11月,页254—258;张建林《唐昭陵考古的重要收获及几点认识》,樊英峰主编《乾陵文化研究》(一),西安:三秦出版社,2005年5月,页224—229;张建林、史考《唐昭陵十四国蕃君长石像及题名石像座疏证》,西安碑林博物馆编《碑林集刊》第10集,西安:陕西人民美术出版社,2004年12月,页82—88;李浪涛《唐昭陵发现欧阳询书<昭陵刻石文碑>》,《碑林集刊》第10集,页89—91。

②李浪涛《“昭陵六骏”群雕赏析》,《文物世界》2002年第4期,页65—66;周秀琴《昭陵两骏流失始末》,西安碑林博物馆编《碑林集刊》第8集,西安:陕西人民美术出版社,2002年9月,页225—240;王世平《昭陵六骏被盗经过调查》,《四川文物》2008年第5期,页119—126;陶喻之《卢芹斋其人其事》,《碑林集刊》第9集,页273—281;马成功《昭陵六骏中“青骓”和“什伐赤”的定名》,《碑林集刊》第8集,页241—245;陈诵睢《昭陵六骏名实考》,《碑林集刊》第8集,页246—254;杨新《对昭陵六骏的追摹与神往——金赵霖<昭陵六骏图卷>》,《文物天地》2002年第2期,页54—57;李举纲《<昭陵六骏碑>研究》,《碑林集刊》第8集,页255—260;罗宏才《昭陵六骏蓝本、仿绘、仿刻、拓本、模制及相关问题的研究》,《碑林集刊》第9集,页255—270;葛承雍《唐昭陵六骏与突厥葬俗研究》,钱伯城、李国章主编《中华文史论丛》第60辑,上海古籍出版社,1999年,页182—209。

③如,陈全方《从昭陵吐蕃赞府石刻像谈唐与吐蕃的关系》,《考古与文物丛刊》3号,1983年,页229—235;章群《唐代蕃将研究续编》,台北:联经出版事业公司,1990年9月,页88—95。

一 修筑的时间

关于蕃酋像修筑的具体时间,文献并没有具体记载,或认为是高宗永徽年间(650—655)雕凿十四国君长石像树立在北司马门内。①这个观点的依据便是《唐会要》的一条记载,即该书卷二〇《陵议》条云:

至〔贞观〕二十三年八月十八日(649年9月29日),山陵(昭陵)毕。……上(高宗)欲阐扬先帝徽烈,乃令匠人琢石,写诸蕃君长贞观中擒伏归化者形状,而刻其官名。突厥颉利可汗、左卫大将军阿史那出苾,突厥颉利可汗、右卫大将军阿史那什钵苾,突厥乙弥泥孰俟利苾可汗、右武卫大将军阿史那李思摩,突厥都布可汗、右卫大将军阿史那社尔,薛延陀真珠毘伽可汗,吐蕃赞普,新罗乐浪郡王金贞德,吐谷浑河源郡王、乌地也拔勒豆可汗慕容诺曷钵,龟兹王诃黎布失毕,于阗王伏阇信,焉耆王龙突骑支,高昌王、左武卫将军麴智盛,林邑王范头黎,帝那伏帝国王阿罗那顺等十四人,列于陵司马北门内,九嵕山之阴,以旌武功。〔高宗〕乃又刻石为〔太宗〕常所乘破敌马六匹于阙下也。②

他们认为既然高宗树立蕃酋像在贞观二十三年八月十八日安葬太宗于昭陵之后,那么应当就是在随后的永徽年间。如果仅仅依靠这么一条文献便做出如此判断,未免有失草率,甚至有些牵强,故而必须继续寻求其他支持。《册府元龟》卷九七四云:

高宗贞观二十三年六月即位,七月,于阗国王伏阇信来朝,拜右卫大将军,又授其子叶护玷为右骁卫将军,并赐金带、锦袍,布帛六千段,并宅一区,留数月而遣之,因请留子弟以备宿卫。太宗葬昭陵,刻石像其形,列于玄阙之下。③

可见,刻立于阗国王伏阇信石像于昭陵是在高宗即位之后的事情。宗于贞观二十三年六月甲戌朔(649年7月15日)即皇帝位④,也就是说昭陵蕃酋像的树立只能是在这个日期之后。

关于吐蕃赞普弄赞也有同样的记载。据《册府元龟》卷九六四的记载:

高宗以贞观二十三年即位,拜吐蕃赞府(普)弄赞为驸马都尉,封海西郡王,弄赞因致书长孙无忌云:“上初即位,若臣下有不臧之心者,请勒兵以赴之。”并献金银珠宝十五种,请置太宗灵座之前,以表其诚。于是进封宾王,赐杂彩三千段,乃刻其形像,列于昭陵玄阙之下。⑤

《旧唐书》对此有更为详尽的记录,该书卷一九六上《吐蕃传》上云:

高宗嗣位,授弄赞为驸马都尉,封西海郡王,赐物二千段。弄赞因致书于司徒长孙无忌等云:“天子初即位,若臣下有不忠之心者,当勒兵以赴国除讨。”并献金银珠宝十五种,请置太宗灵座之前。高宗嘉之,进封为賨王,赐杂彩三千段。因请蚕种及造酒、碾、硙、纸、墨之匠,并许焉。乃刊石像其形,列昭陵玄阙之下。

永徽元年(650),弄赞卒。高宗为之举哀,遣右武候将军鲜于臣济持节赍玺书吊祭。⑥

从文中可以确定高宗树立弄赞石像是在永徽元年弄赞死之前。《资治通鉴》卷一九九记载高宗永徽元年“春,正月,辛丑朔(650年2月7日),改元(永徽)”⑦,又同书同卷记载永徽元年“夏,五月,壬戌(650年6月28日),吐蕃赞普弄赞卒”⑧。

综上,作为一个统一的整体规划,高宗雕琢昭陵十四国君长石像是在贞观二十三年六月甲戌朔(649年7月15日)即皇帝位后到永徽元年夏五月壬戌(650年6月28日)吐蕃赞普弄赞卒之前。这个判断应该大体不误。

《资治通鉴》对此事的记载是:

〔贞观二十三年八月〕庚寅(649年9月29日),葬文皇帝于昭陵,庙号太宗。阿史那社尔、契苾何力请杀身殉葬,上(高宗)遣人谕以先旨不许。蛮夷君长为先帝所擒服者颉利等十四人,皆琢石为其像,刻名列于北司马门内。

丁酉(649年10月6日),礼部尚书许敬宗奏弘农府君庙应毁,请藏主于西夹室,从之。⑨

文中提到的太宗“先旨”以及琢石列像在时间序列上的位置,值得深思。所谓“先旨”可以说明两点。第一,在太宗驾崩之前,可能阿史那社尔等人便有此表示。第二,太宗对阿史那社尔等人的表示极其明晰,所以才会特地留下旨意禁止他们这么做。但是,太宗是否对琢石列像也有措意就不得而知了。从文献记载来看,这个问题的解决者还是唐高宗。司马光便将立十四国君长像置于葬太宗于昭陵以及礼部尚书许敬宗奏弘农府君庙应毁一事之间,亦即649年9月29日至649年10月6日之间。

要之,太宗驾崩之前留下旨意禁止阿史那社尔等蕃酋杀身殉葬。高宗即位后开始着手雕琢蕃酋石像,并于649年9月29日至649年10月6日之间树立石像于昭陵玄阙。此举很可能是跟太宗入藏昭陵同时,因为这样杀身殉葬的意味才最为强烈。

值得深究的是,前引《唐会要》卷二〇《陵议》条还说:

至〔贞观〕二十三年八月十八日(649年9月29日),山陵(昭陵)毕。……〔高宗〕乃又刻石为〔太宗〕常所乘破敌马六匹于阙下也。⑩

这条文献已经被我们习惯性地忽视了,因为这里面存在一个矛盾之处。根据前文的结论,若依照这一记载则昭陵六骏亦是高宗所为,其刊石镌形的时间应该也跟十四国君长石像同。但是,《册府元龟》中唯一的一条相关记载则与此迥异。该书卷四二云:

〔贞观〕十年(636)十一月,帝(太宗)谓侍臣曰:“朕自征伐以来,所乘戎马,陷军破阵、济朕于难者,刊石为镌真形,置之左右以申帷盖之义。”初,帝有骏马名馺露紫霜,每临阵多乘之,腾跃摧锋,所向皆捷。尝讨王世充于隋,盖马坊(方)酣战移景,此马为流矢所中,腾上古堤,右库直立(丘)行恭拔箭而后马死。至是追念不已,刻石立其像焉。(11)

《旧唐书》卷三《太宗本纪》称贞观十年“冬十一月庚寅(636年12月6日),葬长孙皇后于昭陵”(12),则刊镌六骏似乎又应该是长孙皇后下葬昭陵之后太宗的主意了。显然,这跟《唐会要》所载是不同的。出现这种抵牾的症结在哪里呢?

宋元祜四年端午日(1089年6月15日),游师雄(1038—1097)所题《昭陵六骏》碑(图5-1),是昭陵六骏研究中最为重要的一项资料。其文曰:

师雄旧见《唐太宗六马画像》,世传以为阎立本之笔,十八学士为之赞。晚始得《唐陵园记》,云太宗葬文德皇后于昭陵,御制《刻石文》并《六马像赞》,皆立于陵后,敕欧阳询书。高宗总章二年(669)诏殷仲容别题马赞于石座。即知赞文乃太宗自制,非天策学士所为明矣。欧阳询书今不复见,唯仲容之字仍存,如写白蹄乌赞云:“平薛仁果时乘”,由此盖知唐史误以“果”为“杲”耳。……元祐四年端午日,武功游师雄景叔题,京兆府礼泉县尉刁玠书,主簿蔡安时篆额,知县吕由圣立石。(13)

从上可以得出如下三个判断。

第一,在北宋时期,昭陵六骏的图卷《唐太宗六马画像》(纸本或绢本)仍流传于世,游师雄曾亲自观摩,图卷上应有六骏的图像及赞语(14),且这个蓝本很可能出自阎立本之手(15)。

第二,文中所指“御制刻石文”即所谓《昭陵刻石文碑》、《文德皇后碑》,明代时被改刻成祭陵碑,已在2001年昭陵考古工作中发现并确认(16);而所谓《六马像赞》却迄今未稍闻。范祖禹《唐鉴》便记载了“御制刻石文”的部分文字,该书卷二《太宗上》云:

文德皇后崩,〔贞观十年〕十一月葬昭陵。(中略)十一年二月,帝(太宗)自为终制。……及葬,帝复为文刻之石,称“皇后节俭,遗言薄葬。以为‘盗贼之心,止求珍货,既无珍货,复何所求’。朕之本志,亦复如是。王者以天下为家,何必物在陵中,乃为已有。今因九嵕山为陵,凿石之工才百余人,数十日而毕。不藏金玉,人马、器皿,皆用土木,形具而已,庶几奸盗息心,存没无累。当使百世子孙,奉以为法”。

文中“文刻之石”便即所谓“御制刻石”。可见,此事之真确。

第三,从《唐陵园记》所载唐太宗“御制刻石文并六马像赞,皆立于陵后,敕欧阳询书”,可知欧阳询书写的内容有《昭陵刻石文》和《六马像赞》两种,由此或可确定《六马像赞》是指六马像的赞语。

张沛便认为《昭陵六马赞》为单独的一石。(17)比游师雄稍晚三十多年的赵明诚(1081—1129)在所撰《金石录》卷二三《唐昭陵六马赞》条云:

右《唐昭陵六马赞》。初,太宗以文德皇后之葬,自为文,刻石于昭陵;又琢石象平生征伐所乘六马,为赞刻之。皆欧阳询八分书。世或以为殷仲容书,非是。至诸降将名氏,乃仲容书尔。今附于卷末云。(18)

据此记载可以证明宋代有欧阳询书《唐昭陵六马赞》一石拓本流传(19),亦即游师雄《昭陵六骏》碑中所谓“六马像赞”。这进一步说明游氏所指“六马像赞”很可能是指刊刻于同一石上的“六马像的赞语”。也就是说,贞观十年欧阳询所书碑刻,可能仅为单独刊刻的赞语,并不意味着已经开始了昭陵六骏的雕刻。(20)尽管唐太宗时期已有纸本或绢本的《六马画像》,但并没有出现在《六马像赞(语)》石上。因为如果《六马像赞(语)》石上同时有六骏图像并存的话,那在《金石录》等著录上当不会遗漏这个重要的现象。但是,既然有《六马像赞》,似乎也就意味着“六马像”的存在。昭陵许洛仁碑称:

太宗经纶天下,曾涉戎行。险阻艰难,备尝之矣。公于武牢关下,进*(左马右瓜)马一匹,骏足追风,未足□□□□;□□□魏,无以□其神速。每临阵指麾,必乘此马,(下空)/圣旨自为其目,号曰洛仁*(左马右瓜)。及天下太平,思其骖服,又感洛仁诚节,命刻石图像,置于昭陵北门。(21)

许洛仁龙朔二年四月十六日薨(662年5月9日),其年十一月十七日(663年1月1日)陪葬昭陵于安乐乡之原。若非洛仁碑撰者在叙事时间上有误,则碑文中所谓“刻石图像”恐亦为线刻之形式而非浮雕才是。

《唐会要》的成书前后历经一百七十余年,三易其人,由私撰变为官修,最后完成于王溥之手。(22)很明显地,不论刊镌六骏浮雕石屏是在太宗朝、还是在高宗朝,应当都在德宗时期苏冕及其弟苏弁编次之列。尽管苏氏兄弟编撰之《会要》也难免存有遗漏之处(23),但从下文可以看出在同一记录中《唐会要》准确表达了高宗树立十四国君长像的用意,这在一定程度上也是对《唐会要》此条记载可信度的支持。

综上,贞观十年唐太宗树立了《昭陵刻石文》和《六马像赞(语)》二石于九嵕山后。此外,也许还树立了线刻之六马图像石。其实,也许正是有了唐太宗此举在前,高宗最终刊镌六骏才成为顺理成章之事。若从这个角度来说,作为一个整体的建筑,昭陵十四国君长像和六骏与太宗《唐昭陵六马赞》刻石的启发不无关系,且其灵感恰恰应该肇始于后者;而唐太宗时期的《六马画像》(纸本或绢本)应该是六骏浮雕石屏的蓝本。这个过程也正说明太宗陵墓及其附属设施是陆续建成的。

《金石录》对马座刻铭只字不提,马座刻铭亦迄今未见,考古工作只是发现了蕃酋像座殷仲容的刻铭。而游氏《昭陵六骏》碑文对蕃酋像座殷仲容刻铭只字不提,可能是因为碑文题材与此无关所致。但碑文对马座殷仲容刻铭却言之凿凿,游氏关于“果”与“杲”的细节描写让人确信殷仲容书写之马赞刊于马座上无疑。无独有偶,清代王昶在其《金石萃编》中曾言昭陵“马赞旧题于石坐(座),〔苏〕东坡尝得石本,赋诗纪之”。(24)苏轼嘉祐七年(1062)至至平二年(1065)曾任凤翔府判官,从当时的椎拓技术看,其所看到者应为六骏像赞(语)之拓本,而绝不可能是六骏浮雕石屏的“石本”。(25)综上,马座上原有殷仲容书刊马赞应该是实有其事。

可是,赵崡《石墨镌华》卷五《宋刻昭陵六马图赞》条却说:

《六马赞》,唐文皇御制,欧阳询书石,与文德皇后碑同立陵后。高宗又诏殷仲容别题马赞于石座,则赞宜有欧、殷二公书也。今文德皇后碑与欧书都亡,而陵上马无石座书,世所传图乃游景叔(师雄)所刻。(26)

引文明确记载马座并无刻铭,却是为何?这可能得从关中地震史上的活动期谈起。

明代中后期——尤其成化至隆庆(1465—1572)的百余年间,是地震活动的高潮,关中历史上发生的7次6级以上大地震,有4次发生在这段时间。此间的中小地震更是频繁,以至于成为连绵数十年的长期震灾。明嘉靖三十四年十二月十二日(1556年1月23日),陕西发生中国有地震记录以来最大的一次地震,尤以关中地区受灾最重。关中碑石多在这次地震中仆倒断裂。此后至万历三年(1575)的二十年中,关中强震、余震不断,百姓不敢置屋安家。直到万历之后,关中地震才进入休眠期。(27)1630年,赵崡游九嵕山峰下时说“余既至峰下,观历朝祭碑与翁仲,或侧或仆”(28),正是此情此景的真实描写,可见其破坏之厉。昭陵六骏最有可能在这次地震高潮中仆倒碎裂。清末张弨曾亲上昭陵,作《昭陵六骏赞辩》:“每边三马相连,各离尺许,共置一座,座面之石即与地平,合缝有铁锭连属”(29),这些铁锭很可能就是扶立六骏时所加,以使残破的六骏更为牢靠地固定在石座上(30)。同样地,一个最大的可能便是原有殷仲容书题马赞的马座在六骏重新扶立时,或因为本身的破损或由于这种新的建筑形式的需要而被替换了。无怪乎,赵崡有此疑问:“考欧阳询书赞刻石,殷仲容又书刻马座。今马身半刻,而无座字,制亦不类唐人。且太宗以天下全力,岂难作一石马而半刻之耶?姑存以待博物者”(31),即赵崡认为所见石座形制明显并非唐制。实际上,明代的这种破坏性保护和管理是存在的。正是在明代,《昭陵刻石文碑》被改刻成祭陵碑,而“突厥答布可汗阿史那社尔”石像座亦未经改造被直接借用为祭陵碑座。(32)2001年7月18日发现的龟兹王诃黎布失毕也被搬至第四台地西侧用作明代祭陵碑碑座。(33)鉴于这种情况,也许殷仲容书题马赞的马座正是这时候被废弃的。于是,1630年(34),赵崡游九嵕山时,自然便看不到殷仲容书刊马赞的马座了。这应该是发生在地震期间、抑或其后祭祀昭陵以求庇佑,但是因受灾后社会财力、经济大为削弱而不得已的结果。直到今日,九嵕山仍有所谓“唐王节”,即当地民众犹视唐太宗为“唐王爷”,每年唐王节都到北司马门祭拜以求庇佑和福祉。1998年8月,我考察九嵕山时恰逢此盛况。当然,具体情况如何,尚有待考古工作的证实。

总之,作为一个整体构思的建筑,十四国君长像和昭陵六骏石屏应该是高宗时期同时策划、修筑的。同样地,最大的可能仍是列置于太宗入藏昭陵之时。其时恰适逢太宗去世,高宗方始即位之际。恐怕所处的这个时间也是容易误解君长像和六骏石屏为太宗所为的缘故吧。总章二年时,殷仲容又奉诏别题马赞于六骏石座。

①刘向阳《唐代帝王陵墓》,页41;张建林《唐昭陵考古的重要收获及几点认识》,《周秦汉唐文化研究》第3辑,页254。

②《唐会要》,页458。

③《册府元龟》,页11443上栏。

④《旧唐书》卷四《高宗上》,页66。

⑤《册府元龟》,页11340上栏。

⑥《旧唐书》,页5222。

⑦《资治通鉴》卷一九九,页6270。

⑧同上书,页6271。

⑨《资治通鉴》卷一九九“庚寅,葬文皇帝于昭陵”条,页6269。

⑩《唐会要》,页458。

(11)《册府元龟》,页477下栏。

(12)《旧唐书》,页46。

(13)《昭陵碑石》,页230上栏。

(14)李举纲《<昭陵六骏碑>研究》,《碑林集刊》第8集,页255—256。

(15)罗宏才《昭陵六骏蓝本、仿绘、仿刻、拓本、模制及相关问题的研究》,《碑林集刊》第9集,页268。

(16)李浪涛《唐昭陵发现欧阳询书〈昭陵刻石文碑〉》,《碑林集刊》第10集,页89—91。

(17)《昭陵碑石》,页244上栏。

(18)(宋)赵明诚撰,金文明校证《金石录校证》,桂林:广西师范大学出版社,2005年10月,页397—398。

(19)李举纲同上揭文,页260注释⑨。

(20)李举纲同上揭文,页256。

(21)《唐故左监门将军冠军大将军使持节都督代忻朔蔚四州诸军事代州刺史上柱国许公(洛仁)之碑并序》,《昭陵碑石》,页151下栏。

(22)有关《唐会要》撰写以及版本流布的详细情况,可参黄永年《唐史史料学》,上海书店出版社,2002年12月,页69—71。

(23)详本书陆之《桥陵陪葬墓地布局》。

(24)(清)王昶《金石萃编》卷一三九《游师雄题六骏碑》,西安:陕西人民美术出版社据扫叶山房民国十年石印本影印,1990年12月,叶4正面上栏。其中苏轼所赋为“昭陵六马,唐文皇战马也,琢石象之,立昭陵前,客有持此石本示予,为赋之”诗。(清)王文浩辑注,孔凡礼点校《苏轼诗集》卷四九,北京:中华书局,1982年2月,页2725—2726。

(25)罗宏才《昭陵六骏蓝本、仿绘、仿刻、拓本、模制及相关问题的研究》,《碑林集刊》第9集,页260。

(26)(明)赵崡《石墨镌华》,《丛书集成初编》据知不足斋丛书本排印,北京:中华书局,1985年,册1607,页57—58。

(27)关于地震史的叙述引自陈诵睢《昭陵六骏名实考》,《碑林集刊》第8集,页252—253。

(28)《石墨镌华》卷七《二游九嵕》,页90。

(29)武树善编《陕西金石志》卷八《昭陵六骏》条,《石刻史料新编》第1辑,台北:新文丰出版股份有限公司,1988年12月,册22,页16470下栏。

(30)陈诵睢《昭陵六骏名实考》,《碑林集刊》第8集,页252。

(31)《石墨镌华》卷七《二游九嵕》,页90。

(32)李浪涛《唐昭陵发现欧阳询书〈昭陵刻石文碑〉》,《碑林集刊》第10集,页89。

(33)张建林、史考《唐昭陵十四国蕃君长石像及题名石像座疏证》,《碑林集刊》第10集,页87。

(34)据《石墨镌华》自叙,该书成于万历戊午年(1618),时赵崡38岁。其《游终南》篇称五十岁时游终南、九嵕山,则其访古二山的时间是1630年。详《石墨镌华》,页85。

二 君长像和六骏的意蕴

探讨昭陵十四国君长像和六骏的意蕴,首先得搞清楚它们的大体布局。

考古发掘证实,昭陵十四国君长像置于北司马门最南端的第五台地上,与昭陵六骏一起排列在两座东西相对的廊房中。保存较好的西侧廊房坐西向东,南北面阔七间、东西进深一间,就地势筑成阶梯状,从北向南逐级增高。七间廊房中北侧三间每间各置一石马(即六骏),南侧四间分三对半放置七个石人,石马和石人及石座上的题名均面朝东。东侧的廊房基址虽已不存,但原来应该是与西侧廊房相对应的。①尽管它们的位置都曾有过混乱②,所幸的是目前已可大体复原。

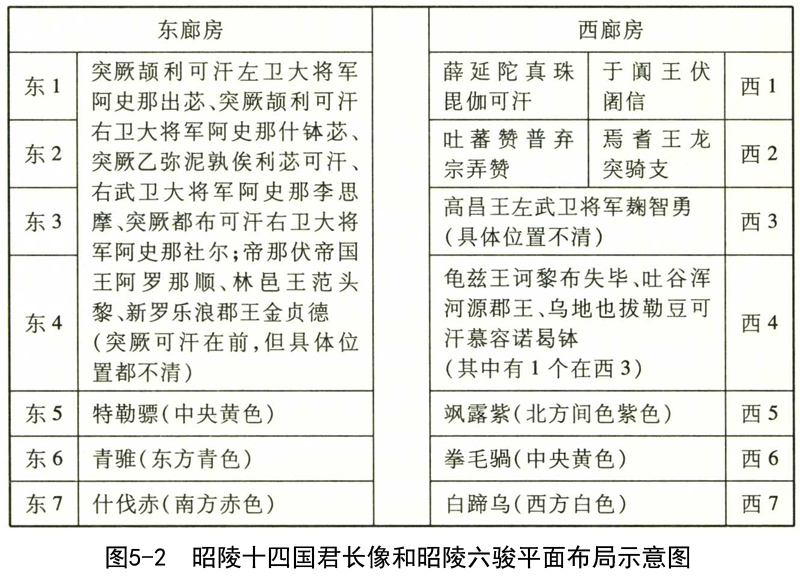

考古发掘出土的碑像残头和带刻铭的像座残块20余件。现发现有突厥突利可汗、突厥乙弥泥孰俟利苾可汗、新罗乐浪郡王、吐谷浑河源郡王、林邑王像座残块,连同以前发现的刻铭石座,证实并纠正了文献记载。③昭陵蕃酋像石座题铭,凡在西侧的,其题铭都左起向右竖排顺读,东侧则恰与之相反。④根据这个原则以及5件尚保留在原位置的石人座,对新出土的石人座残块进行综合排比,东西两侧石人的总体分布已经可以得到确定。西侧石人分别是:薛延陀真珠毘伽可汗前排(东)南起第一、于阗王伏阇信后排(西)南起第一(二者同处七间廊房南起第一间);吐蕃赞普弃宗弄赞(前排南起第二)、焉耆王龙突骑支后排南起第二;高昌王左武卫将军麴智勇(处在南起第三间房的位置,但已移位,尚不知前后);龟兹王诃黎布失毕被搬至第四台地西侧用作明代祭陵碑碑座;吐谷浑河源郡王、乌地也拔勒豆可汗慕容诺曷钵,惜其位置不清。东侧石人分别是:突厥颉利可汗左卫大将军阿史那出苾、突厥颉利可汗右卫大将军阿史那什钵苾、突厥乙弥泥孰俟利苾可汗右武卫大将军阿史那李思摩、突厥都布可汗右卫大将军阿史那社尔、帝那伏帝国王阿罗那顺、林邑王范头黎、新罗乐浪郡王金贞德。不难看出这种排列是按照地域划分的。西侧的蕃君长都是唐朝西边的河陇、西域、吐蕃等地,而东侧的蕃君长则以突厥人为主,兼有朝鲜半岛和南亚地区的首领。⑤明显地,可以看出西方边境的诸蕃君长占了绝大部分。

至于昭陵六骏的排列次序,据考证,游师雄《昭陵六骏》碑准确地记录了北宋时昭陵六骏的基本情况及其在昭陵上的原始排序。⑥即由南而北,东第一特勒骠,东第二青骓,东第三什伐赤;西第一飒露紫,西第二拳毛騧,西第三白蹄乌。六骏的马头均朝向南方,即陵山山顶方向。

综合以上的研究结论,此下用示意图(图5-2)来表示蕃酋像和六骏的平面布局。

如此树立昭陵十四国君长像和六骏又有什么意义呢?

“兴庆玉龙寒自跃,昭陵石马夜空嘶。”⑦前揭《封氏闻见记》卷六《羊虎》条云:

秦、汉以来,帝王陵前有石麒麟、石辟邪、石象、石马之属;人臣墓前有石羊、石虎、石人、石柱之属;皆所以表饰坟垄,如生前之象(像)一本无“象”字。仪卫耳。

国朝因山为陵,太宗葬九嵕山,门前亦立石马。陵后司马门内,又有蕃酋曾侍轩禁者一十四人石象(像),皆刻其官名。

文中所载昭陵门前石马,迄今未闻,亦恐为封演未能亲历以讹传讹所致。至于蕃酋曾为侍轩禁者的说法虽曾一度颇有影响,但是,经过索引钩沉,此论已经得到反正。⑧十四人中,新罗女王金贞德、薛延陀真珠毘伽可汗、吐蕃赞普弃宗弄赞,以及林邑王范头黎,从来未至中国,更何谈“曾侍轩禁”?此不能概视之为侍卫蕃将。

《唐会要》说昭陵十四蕃酋像是“写诸蕃君长贞观中擒伏归化者形状”,所说大概无误。就国族而论,太宗时所破者,有突厥、薛延陀、吐谷浑、龟兹、焉耆、高昌、中天竺。归顺者有新罗、于阗。至于吐蕃,自文成公主适吐蕃之后,终弃宗弄赞之世,未尝侵犯唐朝。此已有详细之论证⑨,读者可自辨析,不再赘述。

昭陵六骏是唐太宗平定天下时曾经乘坐的六匹战马,涉及其实质内容的最早资料是唐太宗所作《六马图赞》,见《全唐文》卷一〇,云:

拳毛*(左马右瓜):黄马黑喙,平刘黑闼时所乘。前中六箭,背二箭。赞曰:月精按辔,天驷横行。弧矢载戢,氛埃廓清。其一

什伐赤:纯赤色,平世充、建德时乘。前中四箭,背中一箭。赞曰:瀍涧未静,斧钺伸威。朱汗骋足,青旌凯归。其二

白蹄乌:纯黑色,四蹄俱白,平薛仁杲时所乘。赞曰:倚天长剑,追风骏足。耸辔平陇,回鞍定蜀。其三

特勒骠:黄白色,喙微黑色,平宋金刚时所乘。赞曰:应策腾空,承声半汉。入险摧敌,乘危济难。其四

飒露紫:紫燕骝,平东都时所乘。前中一箭。赞曰:紫燕超跃,骨腾神骏。气詟山川,威凌八阵。其五

青骓:苍白杂色,平窦建德时所乘。前中五箭。赞曰:足轻电影,神发天机。策兹飞练,定我戎衣。其六⑩

通过考察,不难发现六骏的名字并非与颜色毫无关系。但雕琢六骏所用青石无法像霍去病墓前石马一样靠石质来表现颜色,详下文。根据赞文,昭陵六骏原先应该是上彩的,甚而其中颇有深意。萧吉《五行大义》卷三《论配五色》篇云:

《春秋考异邮》云:“北狄之气生幽都,色黑……南夷之气生交趾,色赤……东夷之气生〔莱柞〕,色苍……西夷之气生沙丘,色白……中央土会,色黄……”此五者为正色,其变色亦五……然则东青、北黑、中黄皆正色也。……东方间色绿……南方间色红……西方间色缥……北方间色紫。(11)

若比照唐太宗之《六马图赞》所载六骏之颜色,拳毛騧和特勒骠可代表中央黄色,青骓可代表东方青色,白蹄乌突出的是白蹄,其主色应该是白色——亦即代表西方白色,什伐赤可代表南方赤色,而飒露紫则代表北方间色紫色——亦即代表北方(图5-2)。据此可见六骏实际上代表着五方色,应该是寓意大唐帝国的国土疆域。

长安城玄武门置“飞骑”、“百骑”(即左右屯营)。《旧唐书》卷五九《姜行本传》载:

时太宗选趫捷之士,衣五色袍,乘六闲马,直屯营以充仗内宿卫,名为“飞骑”,每游幸,即骑以从,分隶于〔左屯卫将军姜〕行本。(12)

以六骏之体色暗指五方色当欲在表现现实“衣五色袍”之意——这也应是此六骏在唐太宗众多的骑乘中脱颖而出的重要原因,则六骏指代飞骑为昭陵北门仗内宿卫亦成自然之理。可见,这种象征意义有着现实情境的来源,是对后者的刻意摹写。这也反映了设计者是将昭陵作为帝都长安的缩影来安排的。姜行本,“贞观中为将作大匠。太宗修九成、洛阳二宫,行本总领之,以勤济称旨,赏赐甚厚。有所游幸,未尝不从”。(13)贞观十七年,姜行本从太宗远征高丽于盖牟城中流矢卒,太宗赋诗悼之,陪葬昭陵。昭陵六骏的象征意义又跟姜行本所率之飞骑相涉,是否行本参与了六骏石屏的创意?此事史无明文,无法遽断。

所谓六闲马,《新唐书》卷四七《百官志》记载:

尚乘局,奉御二人,直长十人。掌内外闲厩之马。左右六闲:一曰飞黄,二曰吉良,三曰龙媒,四曰騊駼,五曰駃騠,六曰天苑。凡外牧岁进良马,印以三花、“飞”、“凤(风)”之字。飞龙厩日以八马列宫门之外,号南衙立仗马。仗下,乃退。大陈设,则居乐县(悬)之北,与象相次。(14)

又同书同卷《百官志》殿中省条记载:

左右仗厩,左曰奔星,右曰内驹。两仗内又有六厩:一曰左飞,二曰右飞,三曰左万,四曰右万,五曰东南内,六曰西南内。园苑有官马坊,每岁河陇群牧进其良者以供御。六闲马以殿中监及尚乘主之。武后万岁通天元年(696),置仗内六闲:一曰飞龙,二曰祥麟,三日凤苑,四曰鹓鸾,五曰吉良,六曰六群,亦号六厩。以殿中丞检校仗内闲厩,以中官为内飞龙使。圣历中,置闲厩使,以殿中监承恩遇者为之,分领殿中、太仆之事,而专掌舆辇牛马。自是,宴游供奉,殿中监皆不豫。开元初,闲厩马至万余匹,骆驼、巨象皆养焉。以驼、马隶闲厩,而尚乘局名存而已。(15)

此上引文所言六闲名称不同,但从中不难理解缘何唐陵北门六马应视作仗马。恐怕这也是昭陵六骏的另一个含义吧。

如此,再配合以代表外族之十四国君长像,则其所蕴含之一内一外相互呼应的意义便很清楚了。无怪乎,前引《唐会要》卷二〇《陵议》条称高宗此举是“欲阐扬先帝徽烈”、“以旌武功”,即宣扬太宗的功绩。(16)

十四国君长像和昭陵六骏与陵山应该构成一个整体性的建筑,形成一个完整的意蕴,故宜将主要分布于九嵕山南的陪葬墓地纳进来考虑。昭陵陪葬墓地不仅象征着唐代的长安城(17),而且其成分是关陇集团的主体,这无疑是李唐“关中本位政策”的写照。

分析一下昭陵十四国君长像和六骏的布局可知,其西侧全为唐朝西边的蕃酋,东侧则亦将西北方边境的蕃酋即突厥可汗置于最前方(南)。这种布列形式无疑表明了唐朝对西北边诸国和诸部的高度重视。而将十四国君长像置于六骏之前,是否也寓示着西北方各国对王朝政局的重要意义呢?诚如陈寅恪所言:“李唐承袭宇文泰‘关中本位政策’,全国重心本在西北一隅,而吐蕃强盛延及二百年之久。故当唐代中国极盛之时,已不能不于东北方面采维持现状之消极政略,而竭全国之武力财力积极进取,以开拓西方边境,统治中央亚细亚,藉保关陇之安全为国策也。”(18)整个昭陵陵山的规划恰好准确地体现了李唐的这一深刻用心。通过具体石像的排列,对后来唐朝统治者无疑也是一个煞费苦心的昭示。从这个意义上说,高宗琢石列像于昭陵玄阙不啻于阐扬太宗徽烈,实际上也是笼络诸蕃酋的重要措施。因为在诸蕃酋看来,割耳嫠面、杀身殉葬不仅是一种种族习惯,更是一种无上荣耀。

另外,从唐太宗祭祀献陵的陪从人员来看,除了七庙子孙及诸侯百僚外,还有蕃夷君长。这一点应该引起足够的重视。《旧唐书》卷二五《礼仪志》云:

贞观十三年正月乙巳(639年2月9日),太宗朝于献陵。先是日,宿卫设黄麾仗周卫陵寝,至是质明,七庙子孙及诸侯百僚、蕃夷君长皆陪列于司马门内。皇帝至小次,降舆纳履,哭于阙门,西面再拜,恸绝不能兴。礼毕改服入于寝宫,亲执馔,阅视高祖及先后服御之物,匍匐床前悲恸。左右侍御者莫不歔欷。(19)

唐陵树立蕃酋像于司马门处,是否跟皇帝谒陵时的陪列情景有关?显然地,百僚蕃夷君长恐不能经常、及时陪列在帝陵的大祀典礼中。正因难以做到蕃夷君长陪列谒陵,故立其石像于陵前司马门处。是否这也是唐代诸陵蕃酋像作为出行仪仗以及“阐扬徽烈”之外的意义?

①张建林、史考同上揭文,页82。

②清代学者林侗曾记录了昭陵十四国君长像分成东西两排侍立的情况((清)林侗《唐昭陵石碛考略(附谒唐昭陵记)》,页29—30)。但以目前考古所获视之,其描述有误。

③张建林《唐昭陵考古的重要收获及几点认识》,《周秦汉唐文化研究》第3辑,页256。

④孙迟《昭陵十四国君长石像考》,《文博》1984年第2期,页63。

⑤张建林、史考《唐昭陵十四国蕃君长石像及题名石像座疏证》,《碑林集刊》第10集,页87。

⑥陈诵睢《昭陵六骏名实考》,《碑林集刊》第8集,页246—254。

⑦韦庄《闻再幸梁洋》,《全唐诗》卷六九七,北京:中华书局,1960年4月,页8017—8018。

⑧章群《唐代蕃将研究续编》,页89—91。

⑨章群同上揭书,页92—93。

⑩《全唐文》,页124下栏一页125上栏。

(11)《五行大义》,页58—59。

(12)《旧唐书》,页2333。

(13)同上,页2333。

(14)《新唐书》,页1220。“凤”作“风”,参《旧唐书》卷四四,页1866;《唐会要》卷七二,页1546;梁丰《三彩马之“飞风”铭考》,《中国历史文物》2006年第6期,页41—45。

(15)《新唐书》,页1217—1218。

(16)孙迟《昭陵十四国君长石像考》,《文博》1984年第2期,页63。

(17)详本书陆之《昭陵陪葬墓地布局》。

(18)陈寅恪《陈寅恪集·唐代政治史述论稿》下篇《外族盛衰之连环性及外患与内政之关系》,页326—327。

(19)《旧唐书》,页972—973。

三 君长像和昭陵六骏的来源

这一部分想重新检讨一下昭陵十四国君长像和昭陵六骏设计思想的来源。

文献记载有关秦汉陵墓石刻者不少。《西京杂记》最早记载秦始皇陵有石刻,但是迄今尚未发现,其真实与否不清。①墓前竖立石人当始自东汉,今能看到的以山东为最多。但是纵观东汉墓前石人形象,均为一侍从者,一守卫者。②这应跟汉魏之际青徐豪霸的活跃有关。东汉墓前神道两侧发现的石兽,有据可查的只是些郡太守或相当于和略高于郡太守一级的高级官吏。到了北魏瀍西墓地遂出现一些新因素,这就是帝陵前设置石人、石兽。③这些作为墓仪的神道石人显然跟昭陵十四国君长像的意义不同,后者在石刻内容和特点上是突厥化的一个直接表现,此已有辩证,不再赘述。④但是,如果一个异族文化制度的元素此前已被某甲文化的较早阶段所吸收,如果此因素在甲文化的较晚阶段中继续出现,那只能说较晚阶段的甲文化继承了其较早阶段的创举,而不宜再称其汲取了异族文化的元素。因为,此刻甲文化与异族文化二者之间已经不存在直接的关联了。这种情况在历史上多有出现,唐陵制度中也不例外。

关于唐陵陵园制度,贞观九年(635)高祖李渊遗诏云:

其服轻重,悉从汉制,以日易月,于事为宜。其陵园制度,务从俭约,斟酌汉魏,以为规矩。⑤

从后来事态的发展情况看,“斟酌汉魏,以为规矩”确是唐陵制度建设的一条主线。昭陵六骏分别雕凿在六块巨大的长方形青石石屏上,《水经注》卷一三《*(左氵右纍)水》条云:

〔方〕岭(即方山)上有文明太皇太后陵,陵之东北有高祖陵(即孝文帝陵),二陵之南有永固堂(案:永固堂为文明太后清庙),堂之四周隅,雉列榭、阶、栏、槛,及扉、户、梁、壁、椽、瓦,悉文石也。檐前四柱,采洛阳之八风谷黑石为之,雕镂隐起,以金银间云矩,有若锦焉。堂之内外,四侧结两石趺,张青石屏风,以文石为缘,并隐起忠孝之容,题刻贞顺之名。庙前镌石为碑、兽,碑石至佳。左右列柏,四周迷禽暗日。院外西侧,有思远灵图,图之西有斋堂,南门表二石阙,阙下斩山,累结御路,下望灵泉宫池,皎若圆镜矣。⑥

在永固堂内外四侧尚有石屏,其上“隐起忠孝,题刻贞顺之名”等儒家题材。这是汉文化的核心之一,此举亦是中国陵墓石刻石屏风的开始。⑦显然地,昭陵六骏的这种石雕浮屏的做法应源自北魏方山永固陵。

在汉代霍去病墓前有16件石雕,其中有马踏匈奴、跃马、卧马等3件有关马的石雕。这应是凸显主题的一组主体作品,具有标志性和纪念性意义。巧妙的是,这组马雕通过石质成分的不同,呈现出不同的色泽,从而来象征霍去病的骁勇善战。马踏匈奴之马由中粒二长花岗岩雕成,岩石中因含磁铁矿成分,经淋滤风化后,使岩石表面略呈黄色,又因含浅白灰色的斜长石之故,该马似“黄色有白斑”的黄骠马,与霍去病“骠骑大将军”的封号暗合;而由花岗伟晶岩雕成的跃马,因岩石中含60%左右的红色正长石斑晶,雨后会通体发红,正是汗血马的写照。这种石材的表现方式正是昭陵六骏所缺乏的。这三匹马雕头部和马体上部用圆雕手法,四肢用浮雕手法雕刻而成,形神兼备,给人以强烈的视觉和触觉艺术冲击。⑧唐太宗昭陵六骏以马的名字代表方色和霍去病墓以石质来表现马的不同色泽有异曲同工之妙。

尽管霍去病墓出现这种情况与异族文化有关,也尽管昭陵六骏的马种及其来源可能跟域外有关,但是从唐昭陵该制度的直接源头来看,应该还是说源自汉代。概言之,昭陵六骏的出现应该是融合了汉代霍去病墓马雕和北魏方山永固陵青石屏风的表现形式,而不宜与突厥习俗相联系。⑨

综上,可以看出昭陵十四国君长像和昭陵六骏的来源是个复杂的混同体。其中既有直接来自突厥的因素,亦不乏“斟酌汉魏,以为规矩”的成分。这对此后唐陵制度有着深远的影响。武后合葬乾陵时,将蕃酋像改置于南司马门外⑩,此后基本成为制度,定陵、桥陵、泰陵、建陵、崇陵、光陵、庄陵、贞陵、简陵、靖陵等均发现有蕃酋像,但未形成一种固定建制。(11)乾陵及以后诸唐陵北门仗马则为圆雕,造型与神道御马同,置于司马院北神门外。

①《西京杂记》卷三《五柞宫石麒麟》条记载五柞宫:“宫西有青梧观,观前有三梧桐树。树下有石骐驎(麒麟)二枚,刊其胁为文字,是秦始皇郦山墓上物也。头高一丈三尺。东边者前左脚折,折处有赤如血。父老谓其有神,皆含血属筋焉。”《燕丹子·西京杂记》,页18。

②陈长安《简述帝王陵墓的殉葬、俑坑与石刻》,《中原文物》1985年第4期,页75。

③详本书附三《陵墓与政治——以永固陵与北朝帝陵为例》。

④岑仲勉《隋唐史》,页138及脚注①;葛承雍《唐昭陵、乾陵蕃人石像与“突厥化”问题》,余太山主编《欧亚学刊》第三辑,北京:中华书局,2002年4月,页150—162。清代学者徐松(1781—1848)经过实地考察,认为在新疆所见石人为古勃律君长葬地之陪葬,如唐昭陵制度。((清)徐松撰,朱玉麒整理《西域水道记》卷五《喀喇布拉克水》条,北京:中华书局,2005年7月,页286—287)徐氏等同二者的性质,并未进而解释二者相互影响的问题。

⑤《唐大诏令集》卷一一《神尧遗诏》条,页67。

⑥《水经注校证》,页312。

⑦大同市博物馆、山西省文物工作委员会《大同方山北魏永固陵》,《文物》1978年第7期,页29—35。

⑧刘丹龙、孙平燕《汉霍去病墓石雕艺术探微》,《文博》2004年第6期,页89。

⑨葛承雍《唐昭陵六骏与突厥葬俗研究》,《中华文史论丛》第60辑,页182—209。

⑩陈国灿同上揭文,页189—190。

(11)刘庆柱、李毓芳同上揭文,页244;张建林《唐昭陵考古的重要收获及几点认识》,《周秦汉唐文化研究》第3辑,页257。

唐陵的布局:空间与秩序/沈睿文著.—北京:北京大学出版社,2009.694