唐代帝陵陪葬墓的分布及其规律

程义

唐代帝陵陪葬墓的研究始于宋代游师雄对昭陵的调查,此后经历了金石学阶段、20世纪初日本学者调查研究阶段及新中国考古学调查发掘等三个阶段[1],积累了大量的田野考古资料,取得了丰硕的研究成果。但是在陪陵制度,尤其是陪葬墓的分期与分布规律方面分歧很大,且结论多停留在表层的论证上,并没有提供什么有力的证据[2]。有鉴于此,本文力图在全面分析考古资料的基础上,结合文献,对此问题做一新的审视,不足之处,希请指正。

一 帝陵陪葬墓的分布

1.献陵陪葬墓

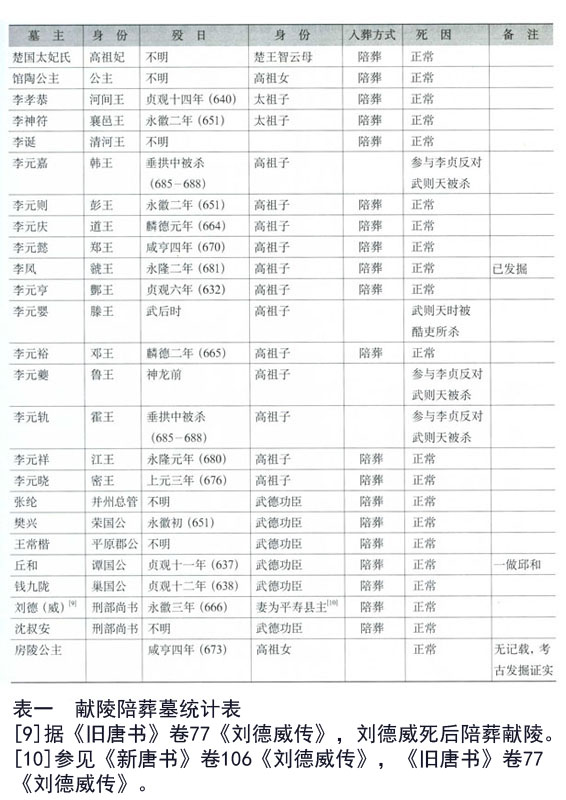

唐代帝王陵墓中的陪葬墓是从高祖献陵开始出现的。献陵位于今三原县和富平县交界的徐木原东段。徐木原海拔500米,东西走向,石川河由西北向东南流过。所有的陪葬墓呈扇形分布在徐木原向石川河过渡的斜坡上。起初,献陵并无陪葬墓。贞观十八年(644),太宗对侍臣说:“佐命功臣,义深舟楫,追念在昔,何日忘之,汉氏相将陪陵,又给东园秘器,笃终之义,恩意深厚。自今以后,功臣密戚及德业佐时者,如有薨亡,赐茔地一所,及赐以秘器,使窀穸之时,丧事无阙,凡功臣密戚请陪陵葬者听之。以文武分为左右而列。”[3]此后,陆续有宗室多人及少量大臣陪葬献陵。据《长安志》卷二十记载,献陵有陪葬墓23座,《唐会要》卷十一、《文献通考》卷一二五、《历代山陵考》卷上、《关中陵墓志》、《陕西通志》卷一七一、《关中胜迹图志》卷八所载均为25座。其墓主分别为楚国太妃万氏、馆陶公主、河间王孝恭、襄邑王神符、清河王诞、韩王元嘉、彭王元则、道王元庆、郑王元懿,虢王凤、丰王元亨、徐王元礼、滕王元婴、邓王元裕、鲁王元夔、霍王元轨、江王元祥、密王元晓、并州总管张纶、荣国公樊兴、平原郡公王长楷、谭国公邱和、巢国公钱九龙、刑部尚书刘德威、刑部尚书沈叔安。另外,还有房陵公主墓,虽不见于文献记载,但经过考古发掘,确属献陵陪葬墓[4]。考古资料称献陵有陪葬墓30座,集中分布在献陵的东部及东北部,范围东西4000米,南北1500米[5]。这些陪葬墓的封土堆大部分为圆形,覆斗形只有一座,即已经发掘的虢王李凤墓[6]。由于献陵陪葬墓保存状况较差,目前可以判定墓主的仅有三座,分别是位于南庄附近的襄邑王神符墓[7],富平县吕村乡双宝村房陵公主墓,富平县吕村乡北吕村西的虢王李凤墓。其余诸人墓葬位置已不可考。顺便提及,沈睿文先生在《唐昭陵陪葬墓墓地布局研究》[8]中把淮安王李寿墓也列为献陵陪葬墓,是个明显错误。李寿墓位于今三原县陵前乡焦村永康陵附近,在献陵西北很远的地方。

2.昭陵陪葬墓

昭陵陪葬墓群分布在昭陵的东南方向。昭陵陪葬墓的数量,文献记载差别较大。据两《唐书》记载有74座,《唐会要》记载155座,《长安志》记载166座,《文献通考》载174座,《关中陵墓志》载130座,《礼泉县志》载203座,《历代陵寝备考》、《陕西通志》等书所载则160余座[11]。1977年,昭陵文物管理所对昭陵陪葬墓进行考古调查,称昭陵有陪葬墓167座,其中可确定墓主姓名、身份和入葬时间的有57座[12]。后来昭陵博物馆与煤炭部航测遥感中心合作,运用航测和实地勘查相结合的方法,确定陪葬墓数为188座,可以确定墓主的陪葬墓有60余座。据刘向阳《唐代帝王陵墓》最新统计,共有194座陪葬墓,可以确定墓主的73座[13]。沈睿文先生为了深入研究陪葬墓的分布规律,曾对这些墓葬进行了分区。他把陪葬墓分为两个大区:陵山区和南麓陪葬墓区。南麓陪葬墓区又细分为:A区-陵山南址区;B区-澄心寺、安乐原北部;C区-临川公主等墓区;D区-瑶台寺、安乐原中部区;E区-安乐原东部中区;F区-瑶台寺南区、安乐原东区中部;G区-瑶台寺南原区;H区-安乐原南缘区。至于陵山北部的白鹿原区,可能只是乙速孤行俨家族墓地,而不是昭陵陪葬墓,沈先生本人也没有在文中论叙此区墓葬的意义。这个分区虽然不一定正确,但对于了解陪葬墓的分布和具体位置很有帮助[14]。

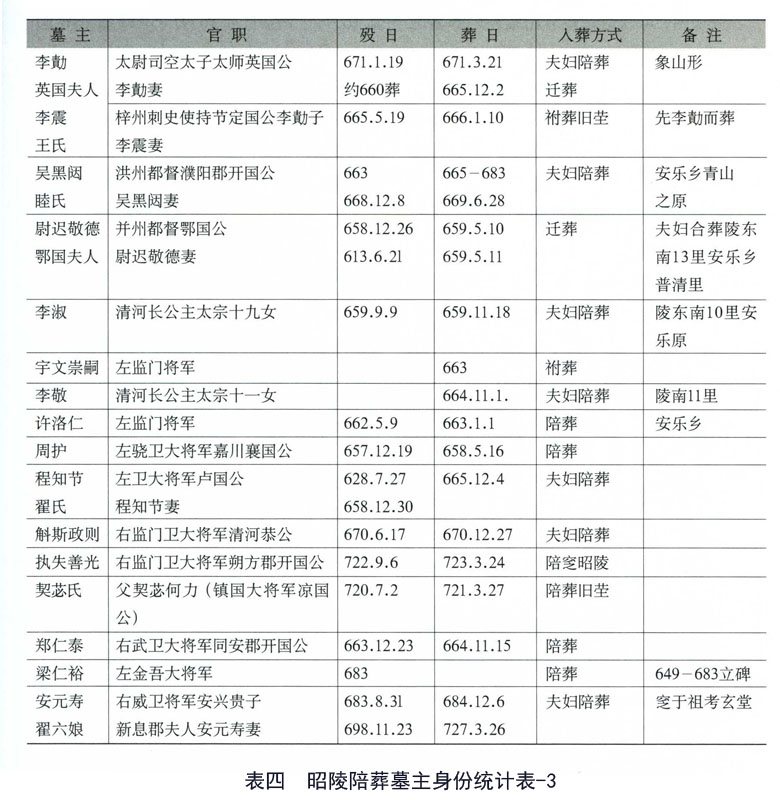

目前经过发掘的昭陵陪葬墓已达30余座,再加上地面保留的碑石资料,可以确定墓主的陪葬墓有:韦贵妃墓、燕妃墓、韦昭容墓、长乐公主墓[15]、段蕳璧墓[16]、城阳公主墓、新城公主墓[17]、魏征墓、宁文士及墓、唐俭墓、唐嘉会墓、薛颐墓、遂安公主与驸马都尉王大礼墓、杨恭仁墓、高士廉墓、马周墓、房玄龄墓、温彦博墓、李靖墓、裴艺墓、宇文崇嗣墓、彭城夫人墓、褚亮墓、孔颖达墓、杜君绰墓、崔敦礼墓、李思摩墓、李福墓、阿史那忠墓[18]、豆卢宽墓、豆卢仁业墓、段志玄墓、张胤墓、李承乾墓[19]、清河公主与驸马程处亮墓、兰陵公主墓、李孟常墓、吴黑闼墓、房仁裕墓、程知节墓、姜遐墓、姜简墓、李震墓、斛斯政则墓、张阿难墓、李勣墓[20]、尉迟敬德墓[21]、王君愕墓、周护墓、李冲墓、李贞墓[22]、薛收墓、契苾氏墓、张士贵墓[23]、陆妃墓、执失善光墓、临川公主墓[24]、郑仁泰墓[25]、牛进达墓、许洛仁墓、安元寿墓[26]和梁仁裕墓等。20世纪80年代在陵山上还发现过一批宫人墓,昭陵博物馆进行过发掘和调查[27]。

3.乾陵陪葬墓

乾陵陪葬墓的数量,文献记载也不一致。据《唐会要》载乾陵有16座陪葬墓,《长安志》载6座,《文献通考》、《关中陵墓志》均载17座,《乾州志稿》则称有41座。据《唐会要》卷十一载,陪葬乾陵者有章怀太子李贤、懿德太子李重润、泽王李上金、许王李素节、邠王李守礼、义阳公主、新都公主、永泰公主、安兴公主、特进王及善、中书令薛元超、特进刘审礼、礼部尚书左仆射豆卢钦望、右仆射刘仁轨、左卫将军李谨行、左武卫将军高侃。另据《旧唐书·杨再思传》、《文献通考》和《关中陵墓志》载,陪葬乾陵者还有左仆射杨再思。这就是说,乾陵陪葬墓至少有17座。考古调查的结果也是如此。所以,《唐会要》的记载基本正确。除了大家熟知的章怀[28]、懿德[29]、永泰[30]三座大墓外,李谨行、薛元超[31]、刘仁轨之子刘濬墓[32]也已经过考古发掘。刘濬墓是祔葬墓,它的发现解决了刘仁轨墓的方位问题。根据志文“以(开元)十八年五月十九日合祔葬于文献公陪乾陵旧茔西次”的记载,确定位于刘濬墓东300米处,今杨家洼村西北的大墓就是刘仁轨墓[33],也即今永泰公主墓东侧大墓。

4.定陵陪葬墓

据《唐会要》和《长安志》记载有6座,即节愍太子重俊、宜城公主、长宁公主,城安公主、定安公主及驸马王同皎、永寿公主及其驸马。《文献通考》及《关中陵墓志》没有记载定陵陪葬墓。《富平县志》所载与《唐会要》相同,考古调查亦为6座。其中节愍太子墓[34]已经发掘,该墓位于南陵村刘家堡西北200米,赵家正北。

5.桥陵陪葬墓

据《唐会要》及《长安志》记载计有惠宣太子、惠庄太子、金仙公主、梁国公主、鄎国公主及驸马李思训。《文献通考》所载为9座,《关中陵墓志》所载为12座,《蒲城县志》所载为13座。据沈睿文先生最新研究,桥陵陪葬墓可能至少有12座,分别是:惠文、惠宣、惠庄三座太子墓,昭明、肃成二皇后墓,王贤妃墓,李思训墓,代国、鄎国、梁国、金仙四公主墓。并且,根据《旧唐书》有关睿宗诸子中李宪的记载,推测李珣、李宪妃元氏也陪葬桥陵[35]。其中惠庄太子墓已经过发掘[36],位于今蒲城县坡头乡桥陵水泥厂东约500米处。

6.泰陵及其以后诸陵陪葬墓

泰陵陪葬墓,据《唐会要》、《长安志》、《文献通考》及《关中陵墓志》记载只有一座,即已经发掘的高力士墓[37]。考古调查发现陪葬墓一座。建陵陪葬墓,《唐会要》、《长安志》所载只有汾阳王郭子仪墓一座。据《新唐书》等文献记载,还有章敬皇后墓和李怀让墓。现存圆锥形封土堆3处。丰陵有陪葬墓1座,《新唐书·后妃传》记载为庄宪皇后墓。景陵陪葬墓,据《唐会要》载为惠昭太子、孝明太后郑氏、懿安太后郭氏和贤妃王氏。考古调查只发现一座。诸书均载光陵有陪葬墓两座,即恭信太后王氏和贞献太后萧氏。现在仅存一处,墓主尚不能确定。庄陵有陪葬墓一座,为悼怀太子李吾墓。端陵和贞陵据文献记载各有陪葬墓一座,均为妃嫔墓。贞陵陪葬墓还没有发现。其余诸陵均无陪葬墓。

二 唐代帝陵陪葬墓的数量、分期及其盛衰的原因

唐代帝陵陪葬墓的数量,在《唐会要》、宋代宋敏求《长安志》、元代马端临《文献通考》、明代《关中陵墓志》、清修《陕西通志》以及清代毕沅的《关中胜迹图志》里都有记载。尤以前三种文献记载最为系统。但从宋敏求开始,对帝陵陪葬墓的数量记载就有了差异。现将文献记载数量列表如下:

通过上表的比较,可以发现对唐代帝陵陪葬墓数量的记载以近现代考古调查和发掘数量最多,清修方志数量次之,《长安志》数量最少。造成这种差异的原因,大抵有以下几个:其一,唐陵经过唐末五代军阀战火的破坏,地面碑志损失惨重,因此宋敏求记载数量较少。经过宋代的修缮,情况有所好转,因而元代马端临的记载就和《唐会要》较为接近。其二,《唐会要》只记载陪陵人的名讳,不管夫妇是否合葬。而《长安志》则记陪葬墓的总数量,如果把定陵和桥陵的驸马墓和公主墓合为一墓,则两书记载的数量实际相同。其三,丰陵以后诸陵,基本为后妃或皇后陪葬,这种现象已和太宗下诏陪葬的意义大不相同。所以在统计时,就会发生分歧。《文献通考》可能就没把此类墓葬记入,丰陵就是很好的例证。其四,由于时代久远,封土、碑志残缺,人们已很难把陪葬墓区别开来,在统计时就只能一墓一记,这就造成了清代和近现代考古记载陪葬墓数量较多的现象。另外,通过现代科技手段和考古钻探,可以发现过去仅凭查阅文献和地面踏查无法发现的墓葬。这也是近现代记载反而比距离唐代时间较近的宋元还多的一个原因。

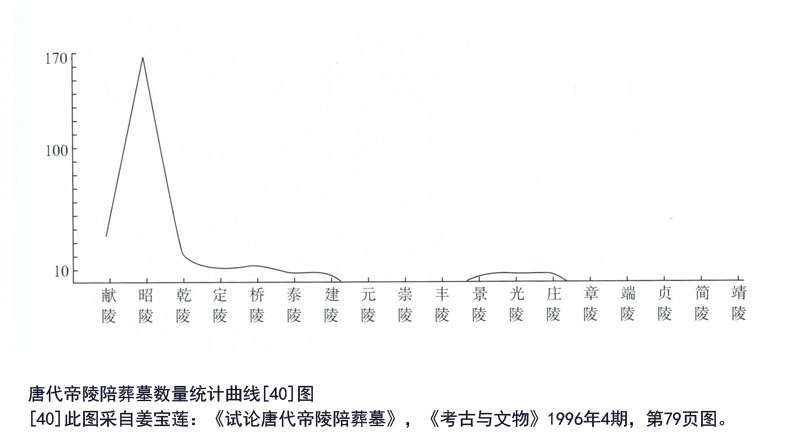

根据上表的统计,将唐代帝陵陪葬墓的数量制成曲线图。通过对比可知,唐代帝陵陪葬墓以昭陵最多。从乾陵开始,帝陵陪葬墓的数量开始减少,泰陵之后则变得很少或基本没有。因此,分期主要针对泰陵以前的阶段。姜宝莲[38]、任士英[39]、王双怀等研究者根据上表的变化趋势把唐代帝陵陪葬墓分为:初创期——献陵阶段,兴盛期——昭陵阶段,由盛转衰期——乾陵阶段,衰落期——泰陵之后四个阶段,这一分法只按墓主去世的时间来分,而不考虑每座帝陵陪葬墓的具体差异,所以这种分期只是一个表面化的结果,对于深入研究并无太大参考价值。

唐代帝陵陪葬开始于贞观十年(636)。太宗首先安排了献陵陪葬人选,同时他还开始考虑陪葬昭陵的人选。他在献陵安排了大量的同辈宗室,还有少量高祖生前钟爱的大臣。昭陵陪葬墓入葬时间可以分为前后两段。前段开始于637年温彦博墓,结束于683年的安元寿、梁仁裕墓。后段开始于706年纪国先妃陆氏墓,还包括718年的李贞墓等。683年高宗去世,至706年中宗反正以前,武则天成了实际统治者。由于她的血腥迫害,期间除了陪葬乾陵外,再无人敢要求陪葬献陵、昭陵,朝廷也不会安排人陪葬这二陵。因此以683年为界限,把昭陵陪葬墓分为两段是符合当时形势的。这点在陪葬墓群中也可找到证据。如685年陪葬乾陵的薛元超,他父亲就是655年已陪葬昭陵的薛收。豆卢钦望的父祖也先期陪葬昭陵。他们置祔葬昭陵的荣耀和归葬旧茔的传统于不顾,这其中必有原由。这个原因就是武则天执政后对李唐宗室及其支持者的打击。706年之后,中宗、睿宗、玄宗三朝的首要问题都是重树宗室的声誉和威信,因此这三朝注重用陪陵来表示对皇室死难者的肯定与褒奖。从实际的行动来看,从中宗定陵开始,“唐陵在某种意义上,几乎就是唐代最高级别家族墓地的同义词”[41]。

基于以上分析,我把唐代帝陵陪葬墓分为四期:636年至683年为第一期,683年至706年为第二期,706年至718年越王李贞迁葬为第三期,玄宗之后为第四期。第一期,为昭陵、献陵同时陪葬期,太宗的高辈及同辈的宗室多归于献陵,功臣密戚多归于昭陵。这一时期为褒奖功臣和家族墓地并重的时期;第二期,仅限于乾陵,是以武则天个人喜好而确定的“功臣”陪葬期;第三期,为平反昭雪期,墓主多为太子、公主和亲王,分布在昭陵和乾陵,少量辈份较高的宗室归葬献陵;第四期,为家族墓葬时期。高力士本身就是玄宗的家奴,所以也可归入家族墓地之列。从第三第四期开始,外姓陪葬逐渐趋于消失,代之而起的是皇室和后妃,也就是姜捷先生所谓的“家族式聚族而葬”。

从各期陪葬墓的数量看,不同时期的帝陵陪葬墓的数量变化非常显著。唐代早期的太宗朝是帝陵陪葬墓数量最多的时期。从685年武则天执政后,陪葬墓数量急剧下降。706年中宗复辟,陪葬墓数量略有回升,但这只是昙花一现。至763年泰陵时,只有宦官高力士一人陪葬。此后,大臣陪陵者便基本消失了。关于造成这种现象的原因,学术界虽有过论述,但似乎还没有得出令人信服的结论。综合诸家研究成果,我认为有以下三方面的原因:

第一、君臣关系和社会风尚的变化是导致陪葬墓数量变化的主要原因。唐代初年,大多数朝臣都是和太宗父子出生入死的功臣,君臣之间有着生死之交,甚至情同手足。为了加强这种关系,太宗还通过公主赐婚的方式把皇室和创业元勋联系在一起。在这样的背景之下,太宗于贞观十年(636)下诏:

佐命功臣,义深舟楫,或定谋帷幄,或身摧行阵,同济艰危,克成鸿业,追念在昔,何日忘之!使逝者无知,咸归冥寂;若灵魂有识,还如畴曩。居止相望,不亦善乎!朕是以使将相陪陵,又给以东园秘器,笃全终之义,恩意深厚,古人之志,岂异我哉!自今以后,功臣密戚及德业尤著,如有薨亡,宜赐茔地一所,加以秘器,使窀穸以时,丧事无阙。[42]

为了在死后也能保持这种良好的关系,和生前“佐命功臣们”“居止相望”,太宗极力提倡功臣密戚陪陵。贞观二十年太宗再次下诏,重申了这一重要观点和要求,并同意功臣子孙从葬昭陵。这种良好的君臣关系持续到太宗去世。高宗执政后,昭陵陪葬墓的数量继续增加,这一方面是太宗生前的安排,另一方面也是高宗坚持太宗陪陵诏的结果。683年高宗去世,685年武则天执政,690年改唐为周。这一系列重大变故,使得宗室和大臣难以适应。各种各样的反对意见随之而起,起兵反抗者有之,私下议论者有之。对于这些反对力量,武则天采用了“酷吏政治”来予以残酷镇压。据《资治通鉴》记载:“太后自垂拱以来,任用酷吏,先诛唐宗室贵戚数百人,次及大臣数百家,其刺史、郎将以下不可胜数。”[43]这时君臣关系非常紧张,再加上此后皇室内乱叠起,大臣很难预知谁将是下一任皇帝。在这种情形下,自然没有人会请求陪陵。

此外,初唐以后,伴随国家进入管理建设阶段,文职官员的需求增加,作用也显得更加重要。再加上科举制的兴起,唐初的尚武风气逐渐开始淡化。因而,作为褒奖功臣,尤其是褒奖军功的陪葬制度逐渐也就失去了本来的意义,自然而然地开始衰落[44]。

第二、帝王的倡导和家族观念的兴起对帝陵陪葬墓的数量产生了一定的影响。太宗去世后,高宗继续坚持安排昭陵陪葬墓的人选,所以昭陵陪葬墓数量继续增加。但到了武则天时期,由于她极力想“改唐为周”,建立自己的王朝,所以她没有继续安排昭陵陪葬墓,而是给自己未来的陵寝乾陵安排了少量陪葬墓。由于她不是李唐王朝的法定继承人,所以她并没有大力提倡和号召陪陵。另外一个原因可能是随着社会秩序的稳定,各个家族开始兴建自己的家族墓地,这在客观上就减少了愿意陪葬帝陵的人选。

第三、晚唐动荡的社会结构和衰弱的国家经济导致陪葬制度最终退出历史舞台。安史之乱以后,社会持续动荡不安。军阀混战、周边国家的入侵耗费了唐王朝的大量人力和物力,至此国家已无法承担“丧事”的费用了,甚至连皇帝的丧事也无力承办。例如位于乾县的僖宗靖陵的石棺床竟然是用乾陵陪葬墓豆卢钦望墓和杨再思墓的墓碑拼凑而成。因为,陪陵者的所有丧葬费用都要由国家承担,即所谓的“葬令官给”。陷入经济困境的晚唐皇室已无法负担高昂的陪陵费用。这几方面因素的共同作用最终导致了陪陵制度的衰落。

三 昭陵陪葬墓的分布及其规律

1.昭陵陪葬墓布局研究的历史与概况

唐代是中国历史上又一个黄金时代。这个时期形成的新帝陵制度,对后世帝陵制度产生了深刻影响。因此,自宋代以来,学者们或研究碑石,或考证史志,前赴后继,不乏其人。在唐代帝陵中,尤以昭陵最受学人关注,昭陵庞大的陪葬墓群自然也是学者研究的主要对象。20世纪50年代以来对昭陵陪葬墓的考古发掘和调查全面展开。到目前为止,已发掘昭陵陪葬墓30余座,探明190余座,考定墓主的70余座[45]。这为我们研究昭陵陪葬墓的布局提供了翔实可靠的资料。

正是有了这个基础,学者们纷纷开始探讨昭陵陪葬墓的布局问题。姜宝莲女士认为:在昭陵陪葬墓中即便有个别特殊现象,也还不能否定“友文右武”的分布规律[46]。沈睿文先生也对此问题做了深入研究,认为:在昭陵陪葬墓地中,“文左武右”只是一个大体的原则,但是在实际运作过程中,还存在一些其他的原则,如对称。进而推论“阴宅仿效阳宅是唐陵的总体设计思想,这一点从昭陵陪葬墓地可以很明显地得到印证。昭陵陪葬墓地就是仿效长安城的宫城与皇城两部分。有趣的是仿效皇城的部分中所表现的各衙署的位置正好与实际相反,这也许是因为一个是阴宅一个是阳宅的缘故”[47]。另一些人认为,这种所谓的“文左武右”的原则,根本就不符合现实,应当是按时间先后依次入葬[48]。

主张按文武分左右厢者都面临一个不可回避的问题,那就是一些“特例”。这些特例墓主本身并没有任何不同于其他墓墓主的地方,而为何不按所谓的“规律”来入葬呢?据文献记载,昭陵陪葬墓地是“所司即以闻,赐以墓地”[49],“于昭陵南左右厢,封境取地,仍即标志疆域,拟为葬所,以赐功臣”[50]。这表明政府提前已将墓地划分,只等皇帝赐予功臣密戚。在昭陵陪葬墓里,李靖墓是“贞观十四年,靖妻卒,有诏坟茔制度依汉卫霍故事,筑阙象突厥内铁山、吐谷浑内积石山形,以旌殊绩”[51],而提前选定的。李勣墓也是提前选定的,所以李勣的长子李震“先勣卒”[52],也就得以陪葬昭陵。长孙无忌也曾“自于昭陵封内先造坟墓”。这表明,分赐功臣墓地可能是成批赐予,而不是等到某人去世才临时决定。由于墓地已提前分配确定,所以墓主可以提前建墓,亲人也可在相应位置祔葬。成批规划墓地的结果就是在相邻的区域安排年龄大致相仿的功臣,因为人的寿命大致会有一个平均值。这样就可以避免临时再划分墓地的问题。无论姜宝莲女士,还是沈睿文先生都忽略了这个问题,所以在“左文右武”的限制下,自然无法得出可信的结论。沈睿文先生提出程知节和段志玄墓是左卫将军和右卫将军,因此这两墓分别位于左右两侧。这看似合理,其实细究其原因就会发现,这只是个偶合,并非普遍规律。段志玄死于642年,程知节死于665年,之间相差13年之久。如果说这两墓都是提前一次性规划好的话,那么程知节的两夫人卒时即可先行入葬墓地。但事实并非如此。据墓志记载,她们是等到程知节去世时才一起入葬的。这表明这两座墓是不同时期规划的结果,因而这并不能证明陪葬墓地象征长安城的观点。同样,姜宝莲女士指出“左戎卫大将军杜君绰、左卫大将军程知节、右骁卫大将军阿史那忠的墓葬,排在左面,这似乎是另有特殊的原因”。其实按照她的观点来考察,这样的特例还有杨恭仁墓、李靖墓、李孟常墓等等,均不合“左文右武”的分布原则。

另外,还有一个值得注意的问题,即在昭陵陪葬墓中武将人数的比例远远大于文臣,如果按照“左文右武”的原则,或者按照长安城内衙署的分布来安排墓地的话,势必会导致“右重左轻”或“右密左稀”的布局。当然还有一些人是文武双全,如薛收、褚亮、宇文士及,甚至李靖、李勣(徐茂功)等,这些人又如何安排?这显然不利于有效利用陪葬墓区。

如上所述,这种“左文右武”或“分左右厢”的布局原则是不可信的,也不便于操作。昭陵陪葬墓的布局另有原则。这个原则我认为是:按时间先后由北向南依次入葬,受地形的限制,分为左中右三大块区域。

2.昭陵陪葬墓区的地形

一个大型的墓区,地形的制约是不可避免的问题。古人在选择墓地时通常有一套自己的原则。从古到今这些原则变化很大,但是也有一些通用的原则,譬如地势高敞干燥、地下水深、土层厚等等。

昭陵陪葬墓呈扇形分布于昭陵陵山前的五陵坡地上,地势北高南低,由东向西倾斜。接近山脚处海拔600米,接近南原泔河台地处海拔500米左右。山下所有陪葬墓均分布在600到500米等高线之间的缓坡上。在陪葬墓区里分布两条西北东南走向的缓沟。东沟经由官厅村、袁村、到太阳村,西沟经由庄河村、马寨村、西屯村。这两条缓沟把墓区分为东西中三个区域。东区以宇文士及和唐俭墓为中心;西区较为平缓,北起段志玄墓,南达安元寿墓一线。中区最大,北起温彦博和高士廉墓,南达泔河河边。

3.昭陵陪葬墓墓主的身份

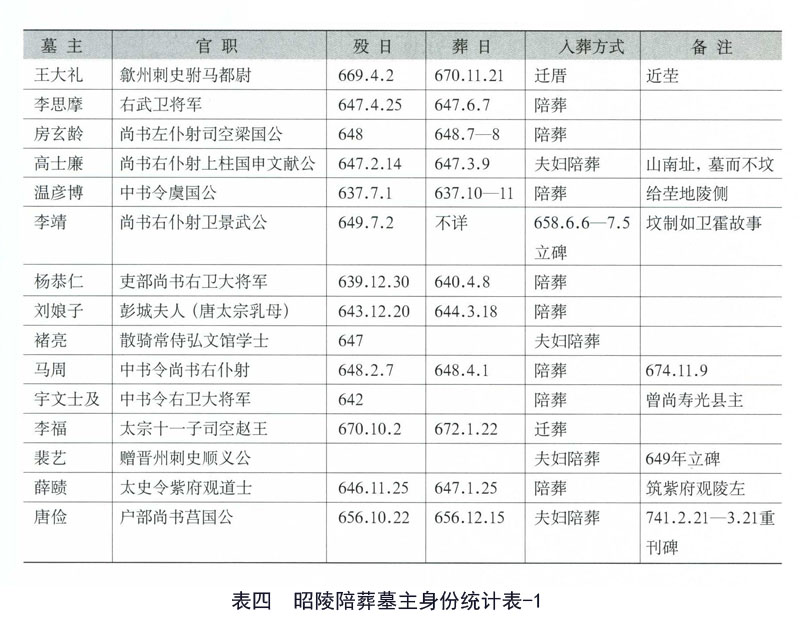

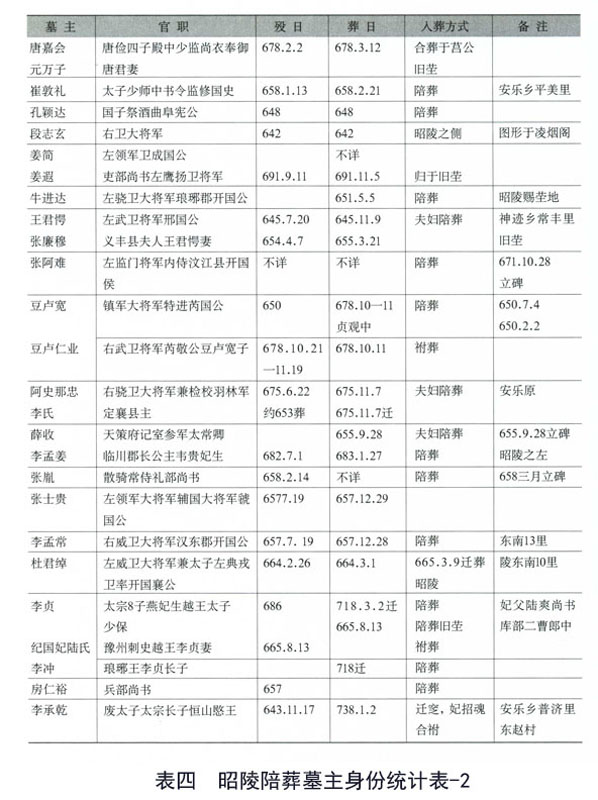

除去陵山顶部及附近的皇室和后宫墓以外,陵山脚下陪葬墓的墓主身份可以分为两类:一为宗室和皇亲,一为文武功臣。现将各墓主的身份及入葬时间列为下表:

在上表中有几位较为特殊的墓主,其葬年晚于墓地确定的时间。李靖墓,其妻早卒,贞观十四年(640),已先行入葬昭陵;阿史那忠尚定襄县主,县主先于永徽二年(653)入葬;李勣墓,其妻及其子李震早卒,据李震墓志,可知其墓地的赐予当在显庆四年(658)以前[53]。姜行本,贞观十七年(643)前后死于高丽战场,“太宗赋诗以悼之,赠左卫大将军、成国公,谥曰襄,陪葬昭陵”[54]。姜行本之子姜简祔葬入昭陵陵园。这一家族墓地的入葬时间应确定为643年。

4.昭陵陪葬墓的分布及其规律

根据上表,用不同符号代表不同身份的墓主,并把各自陪葬的年代置于其下,绘制昭陵陪葬墓分布图[55]如下:

据上图,可以清楚地看出昭陵陪葬墓区的分布特点:第一,后妃、嫡出的公主分布于最靠近玄宫的区域。这些墓葬包括韦贵妃、燕氏、韦昭容、长乐公主、新城公主、城阳公主、三品亡宫周氏、西宫二品等;第二,在600米等高线附近,分布公主和驸马墓,如李思摩、王大礼等墓。高士廉由于是长孙皇后的舅舅,其墓葬也分布于此线上;第三,其他皇室成员,包括驸马墓,由于墓主的特殊身份和地位,其墓葬的选址更具灵活性;第四,文武功臣不分左右,由北向南,按入葬或赐予墓地的早晚,分三列依次向南推进。从北向南依次为温彦博墓(637)、杨恭仁墓(639)、李靖墓(640)、段志玄墓(642)、姜行本家族墓(642)、宇文士及家族墓(642)、王君愕墓(645)、马周墓(648)、薛颐墓(646)、褚亮墓(647)、裴艺墓(649)、孔颖达墓(648)、豆卢宽家族墓(650)、牛进达墓(651)、阿史那忠墓(653)、薛收墓(655)、崔敦礼墓(656)、唐俭家族墓地(656)、张士贵墓(657)、张胤墓(658)、房仁裕墓(657)、许洛仁墓(657)、周护墓(658)、郑仁泰墓(663)、杜君绰墓(664)、李孟尝墓(666)、吴黑闼墓(668)、斛斯政墓(670)、安元寿墓(683)、梁仁裕墓(683)。

按此规则来考察,只有少数墓葬的年代较晚,却靠近北边。这些不合时间顺序的墓包括李勋家族墓、程咬金家族墓、尉迟敬德墓等。李勣家族墓地陪葬的时间最迟不晚于李勣之妻下葬的时间,即660年。敬德葬于658年,程咬金665年陪葬昭陵。这几座墓的年代较早,却安排在较南的位置,其原因之一就在于陪葬墓地是一次大规模规划妥贴后,分赐个人的,具体的下葬年代并不代表最早确立墓地的年代。另外一个原因是,当陪葬墓地抵达泔河河边时,向南已无法安排墓地,所以一些去世较晚而要陪葬者的墓地就被分配在北边一些空隙较大的区域,如张阿难墓、李孟尝墓、吴黑闼墓等。由于受地形条件的限制,这一时间顺序只是个大概描述,再加上个人的具体原因,入葬年代和南北位置并不绝对吻合。但除了细微的波动外,北边早,南边晚,左中右三列交替安置陪葬墓地的时空顺序非常明显。至685年左右,昭陵陪葬墓区基本分配完毕,所以706年以后的陪葬墓集中在兴隆庄附近的河滩上,而李承乾墓则不得不插入吴黑闼墓以东的位置。

总而言之,昭陵陪葬墓基本是按时间先后为序,由北向南依次排开,不存在所谓“左文右武、左右厢”的布局特征。这个规律推及乾陵,同样适用。

5.陪葬制度的渊源

庙代帝陵陪葬制度建立于太宗时期。其意图在贞观十一年和二十年的《功臣陪葬诏》里说的很明白,太宗认为:“诸侯列葬,周文创陈其礼;大臣陪葬,魏武重申其制。去病佐汉,还奉茂乡之茔。”“佐命功臣,义深舟楫,追念在昔,何日忘之,汉氏相将陪陵,又给东园秘器,笃终之义,恩意深厚”。所以,他要求功臣密戚薨亡之后,“于献陵左侧,赐以葬地,并给东园秘器”。由此,可以清楚地知道唐陵陪葬制度实际源自汉代,尤其深受茂陵的影响。无论是献陵陪葬墓的位置,还是昭陵陪葬墓中象山形封土堆的大量出现,都和茂陵有非常密切的关系。昭陵由于受地形的限制和坐北朝南观念的影响以及模仿长安城的需要,陪葬墓区由东北移至东南。但这个新布局的直接渊源,可能来自较近的北朝帝陵[56]。

功臣陪葬制度自汉代创立之后,就被各代帝王沿用,经过魏晋时期的发展,到唐代昭陵达到顶峰,此后逐渐衰落。

注释

[1]沈睿文:《唐昭陵陪葬墓墓地布局研究》,《唐研究》第五卷,第421—452页。

[2]沈睿文:《唐昭陵陪葬墓墓地布局研究》,《唐研究》第五卷,第421—452页。

[3]马端临:《文献通考》卷125《王礼》20,中华书局1986年影印十通本。

[4]安峥地:《唐房陵大长公主墓清理简报》,《文博》1990年1期,第2—6页。

[5]刘庆柱、李毓芳:《陕西唐陵调查报告》,《考古学集刊》第5集,中国社会科学出版社1987,第216—263页。

[6]富平县文化馆、陕西省博物馆、文管会:《唐李凤墓发掘简报》,《考古》1977年第5期,第313—326页。

[7]据《陕西省文物地图集·三原县文物图》,西安地图出版社1998年。

[8]沈睿文:《唐昭陵陪葬墓墓地布局研究》,注释25,《唐研究》第五卷,第421—452页。可参见《陕西省文物地图集·三原县文物图》。

[11]王双怀:《唐陵陪葬墓的分布特征》,《陕西师范大学继续教育学院学报》,2001年1期,第67—68页。

[12]昭陵文管所:《昭陵陪葬墓调查记》,《文物》1977年10期,第33—40页。

[13]刘向阳:《唐代帝王陵墓》,三秦出版社2006年,第53页。

[14]沈睿文:《唐昭陵陪葬墓墓地布局研究》,《唐研究》第五卷,北京大学出版社1999年,第443页图。

[15]昭陵博物馆:《唐昭陵长乐公主墓发掘简报》,《文博》1988年3期,第10—30页。

[16]昭陵博物馆:《唐昭陵段蕳璧墓清理简报》,《文博》1989年6期,第3—12页

[17]陕西省考古研究所:《唐新城长公主墓发掘报告》,科学出版社2004年。

[18]陕西省文管会、礼泉县昭陵文管所:《唐阿史那忠墓发掘简报》,《考古》1977年2期,第132—138页。

[19]昭陵博物馆:《唐李承乾墓发掘简报》,《文博》1989年3期,第17—21页。

[20]昭陵博物馆:《唐昭陵李勣(徐懋功)墓清理简报》,《考古与文物》2000年3期,第3—14页。

[21]昭陵文管所:《唐尉迟敬德墓发掘简报》,《文物》1978年5期,第20—25页。

[22]昭陵文管所:《唐越王李贞墓发掘简报》,《文物》1977年10期,第41—49页

[23]陕西省文管会等:《陕西礼泉唐张士贵墓》,《考古》1978年3期,第168—178页。

[24]陕西省文管会、昭陵文管所:《唐临川公主墓出土的墓志和诏书》,《文物》1977年10期,第50—59页。

[25]陕西省博物馆、礼泉县文教局唐墓发掘组:《唐郑仁泰墓发掘简报》,《文物》1972年7期,第3—44页。

[26]昭陵博物馆:《唐安元寿夫妇墓发掘简报》,《文物》1988年12期,第37—49页。

[27]孙东位:《昭陵发现陪葬宫人墓》,《文物》1987年1期,第83—95页。

[28]陕西省博物馆等:《唐章怀太子墓发掘简报》,《文物》1972年7期,第13—25页。

[29]陕西省博物馆、乾县文教局唐墓发掘组:《唐懿德太子墓发掘简报》,《文物》1972年7期,第26—32页。

[30]陕西省文管会:《唐永泰公主墓发掘简报》,《文物》1964年1期,第7—33页。

[31]陈安利:《唐十八陵》,中国青年出版社2001年,第321—322页。

[32]杨正兴、杨云鸿:《唐刘濬墓的发掘清理》,《泾渭稽古》1996年4期,第17—19页。

[33]张永祥等:《乾陵考古五题》,《文博》1999年3期,第21—25页。

[34]陕西省考古研究所、富平县文物管理委员会:《唐节愍太子墓发掘报告》,科学出版社2004年。

[35]沈睿文:《唐桥陵陪葬墓地研究》,《文博》2000年5期,第63—70页。

[36]陕西省考古研究所:《唐惠庄太子李撝墓发掘报告》,科学出版社2004年。

[37]陕西省考古研究所:《唐高力士墓发掘简报》,《考古与文物》2002年6期,第21—32页。

[39]姜宝莲:《试论唐代帝陵陪葬墓》,《考古与文物》1996年4期,第74—80页。

[39]任士英:《唐帝陵陪葬墓盛衰原因试探》,《烟台师范学院学报》1990年4期,第27—34页。

[41]姜捷:《关于定陵陵制的几个新因素》,《考古与文物》2003年1期,第69—74页。

[42]宋敏求编:《唐大诏令集》卷76《九嵕山卜陵诏》,商务印书馆1959年,第431页。

[43]司马光:《资治通鉴》卷205,中华书局1956年,第6485页。

[44]任士英:《唐帝陵陪葬墓盛衰原因试探》,《烟台师范学院学报》1990年4期,第27—34页。

[45]据刘向阳:《唐代帝王陵墓》,三秦出版社2006年最新统计,陪葬墓已达194座,确定墓主的73座。可参见该书56页文字和昭陵陪葬墓中已确定墓主一览表。

[46]姜宝莲:《试论唐代帝陵陪葬墓》,《考古与文物》1996年4期,第74—80页。

[47]a.沈睿文:《唐昭陵陪葬墓地布局研究》,《唐研究》第五卷,北京大学出版社1999年,第421页;b.沈睿文:《唐陵的布局空间与秩序》,北京大学出版社2009年,第261—274页。

[48]a.昭陵文物管理所:《昭陵陪葬墓调查记》,《文物》1977年10期,第33—40页;b.陈戍国《中国礼制史·隋唐五代卷》,湖南教育出版社1998年,第169页。

[49]宋敏求编:《唐大诏令集》,商务印书馆1959,第346页。

[50]宋敏求编:《唐大诏令集》,商务印书馆1959,第347页。

[51]刘昫:《旧唐书》卷67,中华书局1955年,第2481页。

[52]刘昫:《旧唐书》卷67,中华书局1955年,第2490页。

[53]张沛:《昭陵碑石》,三秦出版社1993年,第162页。

[54]刘昫:《旧唐书》卷59,中华书局1955年,第2334页。

[55]此图底图采自张沛《昭陵碑石》图1,文武标记和入葬年代为笔者所加。

[56]宿白:《北魏洛阳城和北邙陵墓》,《文物》,1978年7期,第42—52页。

(程义,苏州博物馆 副研究馆员)

乾陵文化研究(五)/樊英峰主编.--西安:三秦出版社,2010.9