陕西出土与少数民族有关的古代印玺杂考

作者:周伟洲

近读王翰章编著《陕西出土历代玺印选编》,一九九〇年三秦出版社出版,下简称《选编》和王翰章、王长启编著《陕西出土历代玺印续编》,一九九三年三秦出版社出版,下简称《续编》,以及近几年所见陕西新出土之玺印,其中有一些古代玺印于中国古代官制、民族及中外关系等方面研究,均有拾遗补阙之作用。前两书编者及一些论著虽有考释,但有不尽如人意之处,故撰此文,作进一步探讨。

一 “安夷护军司马”铜印

《续编》第十八页“二〇、安夷护军司马”,“铜印鼻钮,正方形印面,边长2.2,厚1,通高2厘米,阴文篆书‘安夷护军司马’六字”(图一)。

编者首先考证“护军”官职始于秦,后各代沿置,魏晋南北朝时又称“中护军”、“护军”等。又说:“此印名‘安夷护军司马’,说明司马亦设护军(应为护军亦设司马),《历代职官表》及史书百官志均未见记载,既为‘安夷’,说明它是外军,并非禁军……”按编者所考“护军”官职沿革,基本上是正确的。护军,作为官名,始于秦,“胡亥以李斯舍人为护军”①,此后一直到魏晋南北朝时均有设置,主要掌领护军队,主选武官,协调都督、出征诸军关系;或为“杂号护军”武职。②但是,“安夷护军司马”印章的护军,却不是指军事职官中的护军,而是由此演变而来的“护军制”,即作为军事长官的护军,驻于少数民族聚居、易生动乱的郡县之地,后废除郡县制,以护军统民,军政合一。这种制度乃是魏晋南北朝时期一些政权地方行政郡县制的一种补充和特有的制度。

据《三国志》卷三〇《乌桓鲜卑传》注引《魏略·西戎传》记:东汉建安十九年(214年),曹操破马超,仇池氏酋阿贵为夏侯渊攻灭,后其部众被曹操“分徙其前后两端者,置扶风、美阳,今之安夷、抚夷二部护军所典是也”。所谓“今”,当指曹魏之时。两护军设置的具体时间,据《元和郡县图志》卷一云阳县条记:“本汉旧县,属左冯翊,魏司马宣王抚慰关中,罢县,置抚夷护军。”司马宣王为司马懿,安夷护军当亦置于此时,治美阳(今陕西武功北);抚夷护军治汉云阳(今陕西泾阳西北)。曹魏此两护军兼理民政,还可从魏正元二年(255年)一份诏书中得到佐证:“洮西之战,至取负败,将士死亡,计以千数……其令所在郡典农及安、抚夷二护军各部大吏慰恤其门户,无差赋役一年。”③可见,安、抚夷二护军也征调兵民参战,护军所辖民户是有赋役的。此两护军一直沿袭到十六国时,前秦只设抚夷护军,后秦安、抚夷二护军均有,任安夷护军者为姚墨蠡。④

军政合一的护军制下的机构,仅见于《邓太尉祠碑》。该碑现藏西安碑林博物馆,碑题(前)秦建元三年(367年)所刻,原立于陕西蒲城东北东河川。碑文记冯翊护军郑能进[“進(进)”或作“邈”]下属有“军府属吏一百五十人”,无郡县职官,内有“护军司马”一职。“护军司马”职官又见于《晋书》卷一一三《苻坚载记上》记前秦云中护军“遣其司马徐斌”等。因此,出土的“安夷护军司马”印,当指安夷护军下属之司马之印。从印文刻凿草率和字体上看,此印为后秦时任安夷护军的姚墨蠡属下司马之印的可能性更大。

类似护军制的十六国印章,还见于故宫博物院所藏“苑川护军章”铜印(两方)、该院编《秦汉南北朝官印征存》所录“陇城护军司马”。前者应是据有苑川(今甘肃兰州东苑川)的西秦官印,西秦设有“弱水护军”和“长城护军”⑤,此印可补文献之阙。此印称“章”,而不称印,按“章”起自西汉,魏晋南北朝时将军也多用“章”。后者可能是前赵、前秦、后秦于陇城(今甘肃张家川)所置护军属下司马之印,亦可补史之阙。至于故宫博物院所藏之晋代“枹罕护军长史”印(晋时枹罕设太守)、“安平护军章”、“平山护军章”、“铜城护军章”等⑥,均为护军职官之印,而非护军制之护军,故不论。

二 陕西出土东汉、魏晋颁发给少数民族首领印

《选编》、《续编》涉及陕西新出土的东汉、魏、晋颁发给今陕西境内少数民族首领印章较多,下面按时代分述之。

(一)属东汉时的印章

“率善都尉”铜印(图二,《选编》一),出土地不详。此印应为汉代于边郡民族聚居地区所置“都尉”或“属国都尉”之印。“率善”与“归义”意相近,为蛮夷归化之意。此印当为东汉朝廷赐予边郡民族首领之官印。

“汉叟邑长”铜印(图三,《续编》一),出土地不详。印文中的“汉”当指东汉,意为东汉朝廷颁给归降之“叟人邑长”之印。

《选编》编者引清王先谦《后汉书校补》说,“汉世谓蜀为叟”。其实汉魏之“叟”为西南夷的一种泛称,指今四川西部、甘肃东南等地民族,故有氐叟、蜀叟、賨叟、青叟、越嶲叟等。而西南夷系“邑聚而居”⑦,故每邑有“邑长”。而邻近甘肃、四川之陕西南部,汉代也有叟人(主要是氐叟和蜀叟)居住,此印当为东汉朝廷颁给今陕西南部叟人某邑长之印。

“汉匈奴为鞮台耆且渠”铜印(图四,戴应新《陕西匈奴文物简说》,《人文杂志》一九八四年第六期)出土于今陕西神木与榆林交界处。“汉匈奴”,意为归降东汉之南匈奴。早在东汉建武二十三至二十四年(47~48年),匈奴分裂为南、北二部,南匈奴降汉,居于沿边八郡,后渐迁入并州(治今山西太原)等地,其中也包括黄河河套南今陕西北部地区。印文中的“为鞮”,又作薁鞮、若鞮,汉语意为“孝”,系名号;“台耆”,一作屠耆,为单于子弟之意;“且(沮)渠”,系匈奴官号。⑧这方铜印是东汉朝廷颁给内迁至今陕北南匈奴部中一位匈奴沮渠官之印章。

(二)属曹魏时的印章

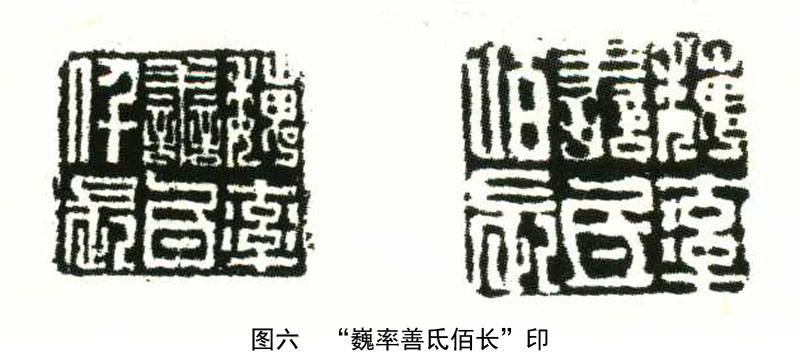

“巍率善氐仟长”铜印三方(图五,《选编》一)、“巍率善氐佰长”铜印一方(图六,庞怀清《陕西岐山县博物馆藏两方官印》,《考古与文物》一九八五年第四期)。“氐仟长”三印分别出土于今陕西长武、兴平、扶风三县,“氐佰长”印出土于今陕西岐山县。印文“巍”(即魏)、“率善”,即归化,《选编》编者均有论及。关于氐族,原居于今甘肃东南部的武都等地,以仇池(今甘肃西和西南)为中心。东汉末年,曹操与刘备争夺汉中与陇右。建安二十四年(219年),刘备取汉中,曹操恐刘备取武都以通关中,遂令雍州刺史张既至武都,“徙氐五万余落出居扶风、天水界”⑨。又武都太守杨阜也徙武都民和氐万余户于京兆、扶风、天水等地,武都郡治改小槐里(今陕西兴平)。⑩至蜀建兴十四年(236年)武都氐王苻健降蜀,其弟率四百户降魏,被迁入内郡。(11)到魏正始元年(240年),蜀姜维出兵陇西,魏将郭淮徙陇西氐人三千余落,以实关中。(12)因此,在曹魏时,迁入陕西关中的氐族人数众多,大多聚居于京兆(治今陕西西安)、扶风(治今陕西兴平)、新平(治今陕西彬县)等郡,尤集中居住在扶风郡内之雍县(今陕西凤翔)、美阳(今陕西武功东北)、隃麋(今陕西千阳)。(13)

左四方曹魏时率善(归化)的氐族首领印章出土地区,正为东汉末年以来内迁至关中氐族集中分布地。曹魏统治者按其迁徙后之人口,仿匈奴万户、千户、百户、什户之制,封其首领以仟长、佰长之官爵,以管理内迁之氐人。此四方印章恰可为明证。

“巍率善羌仟长”铜印(图七,《选编》一),出土于今陕西绥德。按汉代西羌原始居地在析支(赐支),即今青海河曲、湟水一带。早在西汉时,羌族即不断向河西、陇右地区迁徙。东汉时,羌族多次起义以反抗统治者。朝廷镇压羌人反抗后,陆续迁羌民入内地。羌人遂深入到安定(治今甘肃镇原东南)、北地(治今宁夏青铜峡南)、上郡(治今陕西米脂北),甚至三辅和河东等地。于是史籍中出现了与“西羌”对应的“东羌”之名。上郡的东羌人,见于记载的有上郡沈氐羌、上郡虔人羌等。(14)到东汉末,起兵于西北的董卓、韩遂和马腾父子均拥有众多的羌兵。他们率军入关中,逐鹿中原,羌人也就更内徙于关中各地。因此,曹魏时,关中、陕北等地有众多的羌族。绥德汉代属上郡,此地出土“巍率善羌仟长”印,当系曹魏政权颁给上郡某羌族首领之印信。

“巍率善倓邑长”铜印(图八,《续编》一),来源不详。按“倓”原为秦代巴郡阆中(今四川阆中)西南夷人(也称为“板循蛮”),因与秦约定,“杀人者得以倓钱赎死”,故“板循蛮”(巴人)又称为“倓人”;至西汉时,板循蛮又“岁入賨钱口四十”,故又改称为“賨人”(15)。板盾蛮也有分布于今陕西南部者,今四川北部与陕西南部是毗邻的地方,此印当为曹魏统治者颁给陕南或川北巴人(板循蛮)邑聚首领之印信。

(三)属西晋时的印章

“晋率善氐仟长”铜印(图九,《续编》一)、“晋率善氐佰长”铜印(图九,《续编》一)、“晋率善氐邑长”铜印(图九,《选编》一)各一方。前二方出土地不详,后一方出土于今陕西陇县曹家村,是上述东汉末年以来氐族在关中分布的主要地区之一。

“晋归义羌王”鎏金铜印(图十,《选编》一;赵彩秀《陕西长武县文管所收藏三枚古官印》;《考古与文物》一九八七年第二期)、“晋归义羌王”金印(图十,《选编》一)、“晋率善羌邑长”铜印(图十,《选编》一)。“羌王”鎏金铜印出土于甘肃泾川,“羌王”金印出土地不明,“羌邑长”印出土于陕西千阳县。“归义羌王”,系内迁至今陕甘一带羌人首领,投归晋朝后,被封为“归义羌王”并颁发此印。

“晋率善胡佰长”铜印、“晋屠各率善佰长”铜印(图十一,《选编》一;陈全方《陕西出土的一批古代印章资料介绍》,《文物资料丛刊》第一辑,一九九七年文物出版社出版)。按《选编》编者说此两印出土于陕西千阳县,而陈全方文则说出土于陕西麟游崔木公社杨家堡大队西晋墓,陈说似确。“胡”在汉魏时一般指匈奴;“屠各”,也是魏晋时对内迁匈奴的泛称。(16)如前述,从东汉以来南匈奴内迁,以后逐渐深入到今山西和陕西等地。此两方铜印,是西晋朝颁给陕西境内匈奴屠各首领的印信。“佰长”原为匈奴建制。(17)

“晋蛮夷归义王”铜印(图十二,《选编》一),出土地不详。此印所刻“蛮夷”,不知为何民族。

“晋率善叟仟长”铜印(图十三,《续编》一),出土地不详。此印当为西晋颁给陕西南部叟(蜀叟)首领之印。

以上发现的西晋此类印数量大大超出东汉、曹魏时印,正好反映出西晋时内迁于陕西各地的少数民族增多,以及西晋朝廷的民族政策。据《晋书》卷一《文帝纪》引景元四年(263年)十月诏说:四夷之款塞内附者,“前后至者八百七十余万口”。而晋武帝对四夷又广事招徕,有北狄十九种数十万口“慕义向化”。因此,正如晋元康九年(299年)江阴令江统撰《徙戎论》估计:“且关中之人百余万口,率其少多,戎狄居半。”戎,主要指氐、羌;狄,主要指内迁之匈奴。又说:“徙冯诩、北地、新平、安定界内诸羌,著先零、罕开、析支之地;徙扶风、始平、京兆之氐,出还陇右,著阴平、武都之界。”(18)由此可知,西晋时,关中氐族主要分布于扶风、始平、京兆等地;羌族分布于冯翊、北地、新平、安定等地。这与上述由西晋颁给氐、羌首领之印的发现地基本相合。至于匈奴屠各,则主要集中在秦陇一带,直到十六国、北魏时仍见有此地屠各活动的记载。今陕西南部则居有蜀叟、巴人,或由四川北部或西北迁入者。如十六国建立成汉政权的巴氐李氏,即先由四川迁至陕西汉中,再迁略阳(今甘肃张家川),又返汉中、四川,建成汉政权。(19)

类似以上今陕西地区发现的东汉、魏晋时颁给少数民族首领印信,在长江以北出土甚多。(20)通过上述出土的东汉、曹魏、西晋颁给各少数民族的印信,不仅可以大致了解当时陕西少数民族的分布情况,而且也可窥其政权对于少数民族之政策。这些少数民族大多于今陕西各地处于大分散小集中的状态,故当时的朝廷可能按其聚居情况,封赐他们的首领为王、仟长、佰长、邑长等官职,藉以加强对他们的统治。而另有部分内迁至今陕西的少数民族,则处于“护军”或郡县的直接管辖下,成为编户齐民。如西晋元康六年(296年)秦雍氐羌起义共推氐帅齐万年,此人即为晋之编户齐民。(21)

三 北周突厥皇后阿史那氏“天元皇太后玺”金印

一九九四年九月至次年一月,陕西省考古研究所等单位发掘了于一九九三年被盗的北周武帝与阿史那皇后合葬之“孝陵”,其地在今陕西咸阳市底张镇陈马村东南约一千米处,出土有“大周高祖武皇帝孝陵”志及收缴的“周武德皇后志铭”盖、志铭。铭全文:“大隋开皇二年岁次壬寅四月甲戌朔廿三日乙未,周武帝皇后阿史那氏徂。谥曰武德皇后。其月廿九日壬寅合葬于孝陵。”孝陵葬式及形制、出土文物等,均见《北周武帝孝陵发掘简报》,载《考古与文物》一九九七年第二期。

在后来所收缴的一些此墓被盗的文物中,有一方金玺印(图十四)。据曹发展一九九六年十月发表在《中国文物报》上的文章《北周武帝陵志、石志、后玺考》记:“玺与纽分模合铸,榫卯镶嵌而成。玺为獬豸钮,正方形玺面,边长4.45、宽4.55、合钮通高4.7厘米。玺面篆书阳刻‘天元皇太(原为“大”,通“太”——笔者注)后玺’六字。总重802.56克。”而上述发掘简报撰写者则以为:“从照片观察,实为麟钮。”

据《周书》卷七《宣帝纪》:周武帝宇文邕卒后,其子宇文赟继位,是为宣帝,“尊皇后为皇太后”,其中也包括武帝皇后突厥人阿史那氏。(22)至大象元年(579年)二月,宣帝“自称天元皇帝,所居称天台”,“尊皇太后为天元皇太后”(23)。《周书》卷九《皇后·阿史那氏传》记:到大象二年(580年)二月,又尊天元皇太后阿史那氏为“天元上皇太后”。宣帝卒,静帝又尊其为“太皇太后”。由此可知,孝陵出土之“天元皇太后玺”,当为北周大象元年二月宣帝颁给其父武帝皇后阿史那氏之金玺,也即是说,此玺为阿史那氏皇后生前所用之玺,属北朝玺印,而非阿史那氏卒时(阿史那氏卒于隋开皇二年,582年)所铸之玺。

近见周晓陆撰《隋式公印例说》一文(24),认为“天元皇太后玺”印面尺幅偏小,考虑到隋文帝诏有司备礼葬阿史那氏,是否为隋初以随葬谥宝性质的明器,与《后志》同时,系隋代公印之一例。按周氏所言有两点疑问:其一,阿史那氏于大象元年尊为“天元皇太后”,次年又尊为“天元上皇太后”和“太皇太后”。如隋文帝葬阿史那氏时铸此谥宝,其号应为最后之“太皇太后”,而为何用“天元皇太后”号。其二,如此玺为明器,用纯金制作也颇令人生疑。其实,北周末与隋初相距时间很短,北周玺印出土绝少,仅用玺印形制来判断,是不妥当的。因此,此玺为阿史那氏生前所铸用,属北周玺印更为妥当。

《周书》撰者对宣帝宇文赟有如下评语:“唯自尊崇,无所顾惮。国典朝仪,率情变改。后宫位号,莫能详录。”又说:“每召侍臣论议,唯欲兴造变革,未尝言及治政。”从宣帝自称“天元皇帝”、所居称“天台”、改后妃名号等一系列“变革”看,其改皇太后为“天元皇太后”等位号,玺印用金铸,阳刻,钮更为特别,这一系列改变汉魏以来御玺印的做法,就可理解了。按“懈豸”,系传说中的异兽,即神羊,有角,能辨曲直;而“麟”(麒麟)也是传说中的动物,状如鹿,独角,全身有麟甲,尾像牛。从照片上看,似乎后一说较确。总之,在中国古玺印史上,“天元皇太后玺”不仅是魏晋南北朝帝后玺印目前所见唯一的一方,其印文、形制是独一无二的,而且也是北周宣帝多创新制的证物。

至于隋开皇二年(582年)阿史那氏卒后,隋文帝“诏有司备礼册,衬葬于孝陵”(25),出土墓志记:“谥曰武德皇后。”《周书》本纪及皇后传于诸帝后均不记谥号。而《北史》卷一四《后妃·阿史那氏传》则记后妃谥号,阿史那氏谥号为“武成皇后”,与墓志“武德皇后”异。这有两种可能:一是《北史》撰者李延寿因对隋初赐予一个北周的皇太后谥号不甚清楚,而误“武德”为“武成”(北齐有“武成皇后胡氏”);一是于唐初撰《北史》的李延寿为避讳“武德”年号,而有意改为“武成”。两种推测均有可能,暂存疑。

四 元押式青铜十字铜牌

在《选编》六肖形印和押印部分,有今陕西绥德县出土的编号为:一二二花瓣形印(图十五)、一二三丁字纹印(图十六)、一二五方格“卍字形”印(图十七)、一二六方形四出纹印(图十八),均为铜质桥钮。又《续编》四押印、画印部分有:一五九双回纹押(图十九)、一六〇鸽形押(图二十)、一六二卍字形押(图二十一)、一六三四瓣花纹押(图二十二)。以上出土地点不明,均为铜质半环钮。

此外,在今陕西西安碑林博物馆还藏有夏州统万城遗址(在今陕西靖边县白城子)出土的两方元押:一是平头三角十字形(图二十三),一是鸟头形(图二十四)。类似的押印还散见于北京的故宫博物院、呼和浩特的内蒙古自治区博物馆、长春的吉林大学博物馆、天津市艺术博物馆等。

以上这些押印,过去治玺印者均归人肖形印、押印一类,其实,这类押印应系一种具有特殊宗教意义的铜牌饰。这类铜牌在二十世纪二三十年代已发现有上千枚之多,图形虽有差别,但其制作、十字图形总体是一致的。早在一九二八年八月,一位传教士斯科特(P.M.Scott)神父在今内蒙古包头一带,从一个商人手中买到十四枚这类十字铜牌,经他研究,认为这是阔里吉思王的汪古部基督教徒的遗物。(26)此后,曾任北京、济南等地邮务长的英人聂克逊(F.A.Nixon)又在包头及河套等地收集到九百余枚同类铜牌(现藏香港大学冯平山博物馆)。一九三四年齐鲁大学宣教士明义士(James.M.Menazies)将上述九百多枚铜牌加以整理和研究,撰《汇印聂克逊先生所藏青铜十字序》和图、表,以及《铜十字分部编次例》,发表在该年出版之《齐大季刊》第三、五期,并名为青铜十字专号。明义士将这一类铜十字牌分为四大类:第一类,平头叶十字,其形状与河北房山县三盆山十字寺石幢浮雕十字架(元至元二十年)相似;第二类,圆形叶十字,其形态与唐“太秦景教流行碑”(现藏陕西西安碑林博物馆)题额上十字架相似;第三类,鸟形十字,因基督教视鸽鸟为圣鸟,故有鸟形之崇拜;第四类,几何形纹,此类则属十字形之变体。

显然,上述陕西绥德及统万城遗址发现的元押式铜牌,均可分别列入以上四类之中。它们也应是信仰景教之人,可能是元代汪古部人的遗物,因贸易或其他方式流入今陕北地区。元代汪古部的居地大致是今黄河内蒙古段河套及附近地区:“北接大漠、四子王旗、达茂联合旗、大青山北麓一大片土地。南沿黄河与长城,大青山南麓一大片土地,包括呼和浩特、土默特旗、和林格尔等处。东面已达今集宁全境。西边据有今乌拉特中后联合旗全境。”(27)汪古部大约在公元十一世纪时信仰了基督教的一支——景教。此教是公元五世纪由君士坦丁堡主教聂斯脱利所创立,因其教义与基督教其他教派不合,被西罗马教会判为异端,而遭到迫害,教徒东迁,在今叙利亚、波斯(伊朗)一带传播。唐初,传入中国内地,称为“景教”,亦名聂斯脱利教,今西安碑林存“大秦景教流行碑”即是一证。唐会昌五年(845年)逢武宗灭佛,景教在内地也遭禁绝,但在西域(今新疆)及北方游牧民族中仍有信仰者。后由西域再次传入漠南蒙古的汪古部、克烈部。二十世纪以来,在汪古部活动地区,即今内蒙古达尔罕茂明安联合旗的敖伦苏木古城及其附近四子王旗的“王墓梁”等地发现了一批与景教有关的遗址(陵园、墓地)和遗物,引起中外学者注意,并有许多论著发表。(28)

上引明义士文说,在收集元十字铜牌时,贾贩称此为“元押”,绥远居民常用泥封门,上盖铜十字印为记。因此,明义士认为,元十字铜牌是继承了汉唐以来的封泥、图章、水印等传统,结合景教十字信仰的产物。台湾学者罗香林则进一步论证:“至元押之所由起,殆沿袭于六朝至宋之押字或划押”,“而基督教所认为耶稣完成救赎工作之十字架,其形状亦适可制为图案,故元时蒙古各部景教信徒之习用十字佩项者,遂得引之与铜牌元押相配合,而成为元押式之青铜十字项牌,既便于随身佩项,以示其仰望与敬虔之意,又于押印为据,有代替署名之益(自亦佩多于印),辗转制用,而汪古部等地遂流行此类元押式之青铜十字项牌矣”(29)。

然而,为何内地汉族有印章、押印传统,福建泉州、河北等地也有信仰景教者,而无此元押式十字铜牌呢?因此,笔者认为,除罗香林先生所列举的两个来源(押印、景教)之外,还有汪古部人继承了北方草原青铜牌饰的传统,这也是不可缺少的来源之一。因此,对以上青铜十字牌饰的命名及分类,应从肖形印押印(元押)中,单独分出一类,命名为“元押式十字铜牌”为妥,它应是中西方文化交流的产物。

(与日本学者间所香织合作,原载《民族研究》2000年第2期)

① 《史记》卷八八《蒙恬列传》。

② 如《宋书》卷三九《百官志下》记:“魏晋有杂号护军,如将军,今犹有镇蛮、安远等护军。”

③ 《三国志·魏志》卷四《少帝纪》。

④ 参见《晋书》卷一一九《姚泓载记》。

⑤ 参见《晋书》卷一二五《乞伏炽磐载记》;《资治通鉴》卷一二一,晋元嘉七年条。

⑥ 以上为北京故宫博物院所藏诸护军印,见叶其峰《古玺印与古玺印鉴定》,文物出版社1997年版。

⑦ 参见《汉书》卷一一六《南蛮西南夷传》。

⑧ 参见《汉书》卷九四《匈奴传》;《后汉书》卷一一九《南匈奴传》。

⑨ 参见《三国志·魏志》卷一五《张既传》。

⑩ 参见《三国志·魏志》卷二五《杨阜传》。

(11) 参见《华阳国志》卷七《刘后主志》。

(12) 参见《三国志·魏志》卷二六《郭淮传》。

(13) 参见马长寿《氐与羌》,上海人民出版社1984年版,第36页。

(14) 参见《后汉书》卷八七《西羌传》。

(15) 参见《后汉书》卷一一六《南蛮西南夷传》。

(16) 参见拙著《汉赵国史》,山西人民出版社1986年版,第21~22页。

(17) 参见《汉书》卷九四《匈奴传》。

(18) 《晋书》卷五六《江统传》。

(19) 参见《晋书》卷一二〇《李特载记》。

(20) 上引叶其峰《古玺印与古玺印鉴定》,第77页说:“就目前所见,魏给少数民族印有一百余方”,“晋给少数民族印则有近三百余方”。

(21) 参见《文选》卷三〇《关中诗》李善注。

(22) 《周书》卷九《皇后·阿史那氏传》。

(23) 同上。

(24) 《考古文物研究——纪念西北大学考古专业成立四十周年文集》,三秦出版社1996年版。

(25) 《周书》卷九《皇后,阿史那氏传》。

(26) 参见阿·克·穆尔著《1550年前的中国基督教史》,郝镇华译,中华书局1984年版,第105~106页。

(27) 洪用斌:《汪古部社会制度初探》,《中国蒙古史学会成立大会纪念集刊》,呼和浩特,1979年。

(28) 参见盖山林《元代汪古部地区的景教遗迹与景教在东西文化交流中的作用》,《亚洲文明》,四川人民出版社1986年版。

(29) 罗香林:《唐元二代之景教》,香港中国书社1966年版,第45~46页。

汉唐气象:长安遗珍与汉唐文明/周伟洲著.-北京: 中国社会科学出版社, 2013;陕西