敦煌文书中的宗教材料——“佛教遗书”甲天下

作者:刘进宝

敦煌是汉唐丝绸之路的咽喉,中西交通的一大都会。佛教、景教、摩尼教等都是经敦煌传入中原地区的,因而敦煌遗书中有关宗教的卷子特别多,通过对其挖掘、整理,可以为宗教研究提供新的材料。

敦煌遗书就内容来说,可以说是包罗万象,其中最多的是佛教典籍,大约占90%。佛教文献以外的宗教文献,还有道教、景教(基督教)和摩尼教典籍。宗教文献以外的文书,虽然总量不大,只占10%左右,但内容却很丰富,涉及古代政治、经济、军事、地理、社会、民族、语言、文学、美术、音乐、舞蹈、天文、历法、数学、医学、体育等诸多方面。

第一节 “佛教遗书”甲天下

在敦煌遗书中,大约90%以上的卷子都是佛教文书,正是从这个意义上,有的学者将敦煌遗书称为“佛教遗书”。

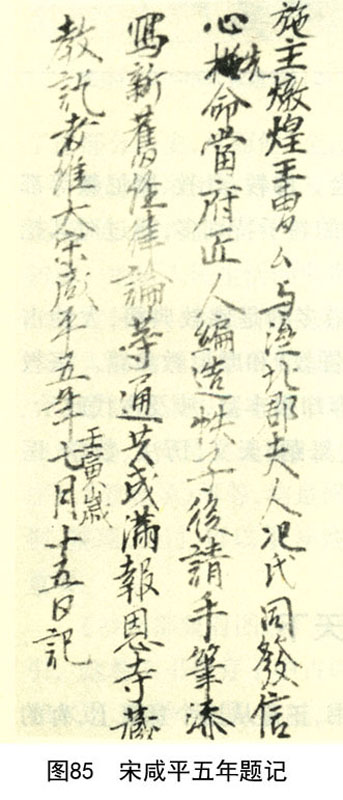

从敦煌遗书纪年题记看,佛教卷子最早的是日本中村不折氏藏《譬喻经》(散746),该卷尾端有“甘露元年三月十七日于酒泉城内□□中写迄”题记。此甘露乃前秦苻坚年号,即公元359年。其次为S.0797《十诵比丘戒本》,其尾题有“建初元年岁在乙巳十二月五日戊时,比丘德祐于敦煌城南受县戒”题记,可知此卷乃西凉李暠建初元年抄卷,即公元405年写本。最晚者为俄藏《曹宗寿造帙疏》有“大宋咸平五年壬寅岁五月十五日记”题记,可知此卷为1002年写本。其次,北图收字4号《梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品》,该经有“至道元年十一月二十四日灵图寺”题记,可知乃公元995年写本。

敦煌佛教卷子的来源主要有两个方面:一是外地流传而来。中原的帝王将相、世家豪族不乏崇信佛教者。他们常常做这种“写经功德”,将写经分送全国各大寺院“供养”。张、曹归义军时期,每当向中原朝廷进贡时,还附带“请经”,而朝廷的回赐物中也常常有佛经。如S.2140《沙州乞经状》曰:“沙州先得帝王恩赐藏经,即今遗失旧本,无可寻觅欠数,却于上都乞求者。”另外,求法的僧侣、东西往来的商人也或多或少地带来了一些佛经。二是本地的译经、疏释、著录及刻写本。从现有题记可知,敦煌早就有了自己的译场,从北魏开始就有了专门的写经生,这些写经生靠替施主抄写佛经而生活。除此之外,还有僧众学习用的佛经和注解,有敦煌州县学校讲给学生听的课本和学生听讲诵习记下来的笔记等等。①

敦煌佛经的内容十分庞杂,根据其内容,主要包括以下几个方面:

1.经、律、论类,即佛教的“三藏”。敦煌的佛教典籍不仅门派齐全,而且经、律、论即佛教的“三藏”皆有。这里所说的“经”是指以佛祖释迦牟尼的口气叙述的典籍;“律”就是戒律,是对于佛教徒生活和行为细节的规定和解说;“论”则是从理论上解释“经”的著作。佛典也称为“藏经”。“藏”是取其能收藏包容各种佛教典籍的意义,而“经”则有线的意思,取其能贯穿摄持各种佛教义理的意义,也含有依照儒家“五经”的名称。用“经”称佛典,是为了以示尊崇。佛典由于卷帙浩繁,为了形容其量多、量全,还被称为“众经”、“群经”、“大藏经”、“一切经”。另外,佛教还从内外有别的角度,称自己的典籍为“内典”,称佛教以外的即世俗的和外道的典籍为“外典”。

敦煌遗书中,佛教各宗派的卷子都有,有些甚至很多,如《大般若波罗密多经》、《金刚经》、《金光明最胜王经》、《妙法莲花经》、《维摩诘经》等,多则几千号,少则也有数百号。尤为宝贵的是不少经卷附有题记,如北图藏生字24号和闰字96号《净名经关中释抄》的题记说:“此经翻传,总有六译:第一后汉刘氏灵帝代临淮清信士严佛调,于洛阳白马寺译两卷《维摩诘经》。第二吴朝孙氏大皇帝月氏国优婆塞支谦于武康译三卷,名《维摩诘所说不思议法门经》。第三西晋司马氏武帝沙门竺法护,西域人,解三十六国语,于洛阳译一卷,名《维摩诘所说法门经》。第四东晋惠帝西域沙门竺叔兰,元康六年洛阳译三卷,名《毗摩罗诘经》。第五后秦姚兴弘始八年三藏沙门鸠摩罗什于长安大寺译三卷,名《维摩诘所说经》,即今所译之本是也。第六唐朝三藏沙门玄奘贞观二十一年于长安大慈恩寺译六卷,名《无垢称经》。”这条题记将《维摩诘经》的翻译情况交代得清清楚楚,其对佛教翻译史的研究甚有意义。又如P.2094《金刚经》前有抄经者所加的《持诵金刚经灵验功德记》,其尾题云:“于唐天复八载,岁在戊辰四月九日,布衣翟奉达写此经赞验功德记,添之流布,后为信士兼往亡灵及见在父母合邑等,福同春草,恶若秋苗,必定当来俱发佛会。”《金刚经》后记云:“布衣弟子翟奉达,依西川印出本内,钞得分数及真言,于此经内添之,兼遗漏分也。”由此我们可以了解此经的流传过程。再如 S.2278《宝雨经》残卷,乃达摩流支于则天长寿二年所译该经的第三个译本,与前两个译本相比,它多了一段武则天为自己称帝而造舆论的所谓“佛授记”,卷末题记中有许多武周新字,而领衔的是“大白马寺大德沙门怀义监译”,而译场所在即“佛授记寺”。说明这一佛记的出笼与薛怀义关系密切,于唐代政治史的研究甚有价值。此外,敦煌佛经上还有一些私人题记,写明某人为了某功德而敬造某经典,是我们研究当时佛教现状及佛典崇拜、功德思想的重要资料。

2.藏外佚经,即《大藏经》中未收的佛经。按照我国的传统,凡属翻译的域外佛教典籍,一般都应入藏。那为什么会有许多藏外佚经呢?这是由于唐末五代时,我国各地寺庙逐渐以《开元录·入藏录》所著录的1076部5048卷佛典为大藏的标准数目,并以此组织本地大藏。而一些《开元录·入藏录》未著录的佛典便被排除在外。就敦煌而言,曾有一个陷蕃时期,当时的高僧法成翻译了一批著作,仅在敦煌流传,未被编入《开元录》,后又被藏入藏经洞。②

敦煌藏外佚经发现后,即引起了佛学研究者的极大关注。当1910年清学部将劫余敦煌遗书移交京师图书馆后,我国佛学专家李翊灼迅速对其通检一遍,将未入“藏”的佛经编成《敦煌石室经卷中未入藏经论著述目录(疑伪外道目录附)》一卷,著录了160种藏外佛经。在此目录的影响下,日本的佛学团体和佛学家利用英、法、日所藏,又校订出近200种藏外佛经,辑入1924~1928年编的《大正新修大藏经》第85卷内的《古逸部》和《疑伪部》中。

敦煌藏外佛经的发现,为佛教史研究注入了新鲜血液。如其中有些经典署名为马鸣、龙树、世亲著,他们都是古印度佛教大师。这些典籍的发现,为我们研究印度佛教及其对中国的影响,汉藏佛教的交流,印度佛学大师的生平、著作及影响都提供了新的研究课题。

3.疑伪经。一般说来,佛经是由印度梵文、巴利文,或中亚古语言文字翻译成汉文的佛教典籍。所谓“疑经”,是指真伪未判的经典;所谓“伪经”,是指中国人假托佛说而撰述的经典。实际上,中国人撰述的经、律、论、章、疏反映了中国的佛教特点,是研究中国佛教史的宝贵材料。但历代政府在组织编制《一切经》或《大藏经》时,一般不把这种所谓“疑伪经”编入,有的甚至禁止在《大藏经》内附“疑伪经”目录。因此,这类经典不仅为《大藏经》所未收,而且在内地也保存极少。③敦煌佛经中则保存有丰富的疑伪经,据初步整理,已有70余种。

4.各种目录。敦煌遗书中各类佛经目录的数量不少,其中既有全国性目录、品次录、藏经录,也有点勘录、流通录、转经录,还有乞经状、配补录、写经录等,它全面反映了敦煌僧众围绕佛经所进行的各种活动。其中有许多珍贵资料,如《人集录都目》,是现存关于三阶教经典的最完整目录;《某寺历年配补藏经录》,为我们解开佛教帙号这一千古之谜提供了一把钥匙;④尤其是《众经别录》的发现,为我们研究古典目录学,特别是佛经目录,提供了宝贵材料。

以上只是介绍了佛教遗书的几个主要方面,此外还有历史、寺院文书、音韵文学、逻辑(因明)学等方面的资料,限于篇幅,就不一一介绍了。

敦煌佛经在佛学研究上具有多方面的意义,其在校勘上的价值主要有以下两个方面:

第一,足以校勘唐代以后开雕的各藏。敦煌写经,尤其是隋唐时期的写经,所用底本多是最好的本子,而且书写后,由校勘人多次校正,错讹情况较少。如S.6028《勘经僧名签》上有“义泉勘了;李涓写,勘了;王昌像海勘两遍了;常海慧炬勘了”。S.4117《壬寅年三月二十九日再勘写经人及校字人数》载:“小马正书错画点,茂字、着字、本字、幼、旦、捐。王法律易。刘法律错书囊、波、疑……”由此可知,其写经态度一丝不苟,是校勘上的佳品。

第二,梵汉对照佛经。在敦煌佛经中,有一部分附有梵文原经,如P.2025、2798《大般若波罗密多经》,P.2739《大智度论》,P.2026《金光明最胜王经》,P.2783《妙法莲花经》等,均附有梵文原经。而这些梵文原本在印度本土也早已散佚了。现在就有可能利用这批梵文本再移译,修正古译本在译文上的缺点和不足,更正确地认识这些佛经的宗旨。⑤

① 袁德领:《敦煌遗书中的佛教文书简介》,载《敦煌研究》,1988(1)。

② 方广锠:《敦煌遗书中的佛教著作》,载《文史知识》,1988(10)。

③ 周丕显:《敦煌佛经略考》,载《敦煌学辑刊》,1987(2)。

④ 方广锠:《敦煌遗书中的佛教著作》,载《文史知识》,1988(10)。

⑤ 周丕显:《敦煌佛经略考》,载《敦煌学辑刊》,1987(2)。

丝绸之路敦煌研究/刘进宝著.—乌鲁木齐: 新疆人民出版社, 2010 ;